ゴキブログ一覧

2023 .11.21

Therea petiveriana

Therea petiveriana

数が少なくなり,小プラケで飼育していたのですが,採卵のため久しぶり観察しました.

♂.

♀.

単体で見ると分からないのですが,デカい.

これは,過去に羽化した♂死骸(親)と♀生体の比較.

雌雄こそ違えど明らかにでかい.

♂も入れた図.

今まで気が付かなかったのですが,個体密度(環境)によってこんなに大きさが変化するのでしょうか.

別種のようです.

とりあえず採卵して再び新しい小プラケに戻しました.

これだけ大きいと嬉しいです.

2023 .11.20

ヒメクロゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Sorineuchora nigra

ケーズに糞の付着が目立つようになりました.

雑餌置き場も汚いです.

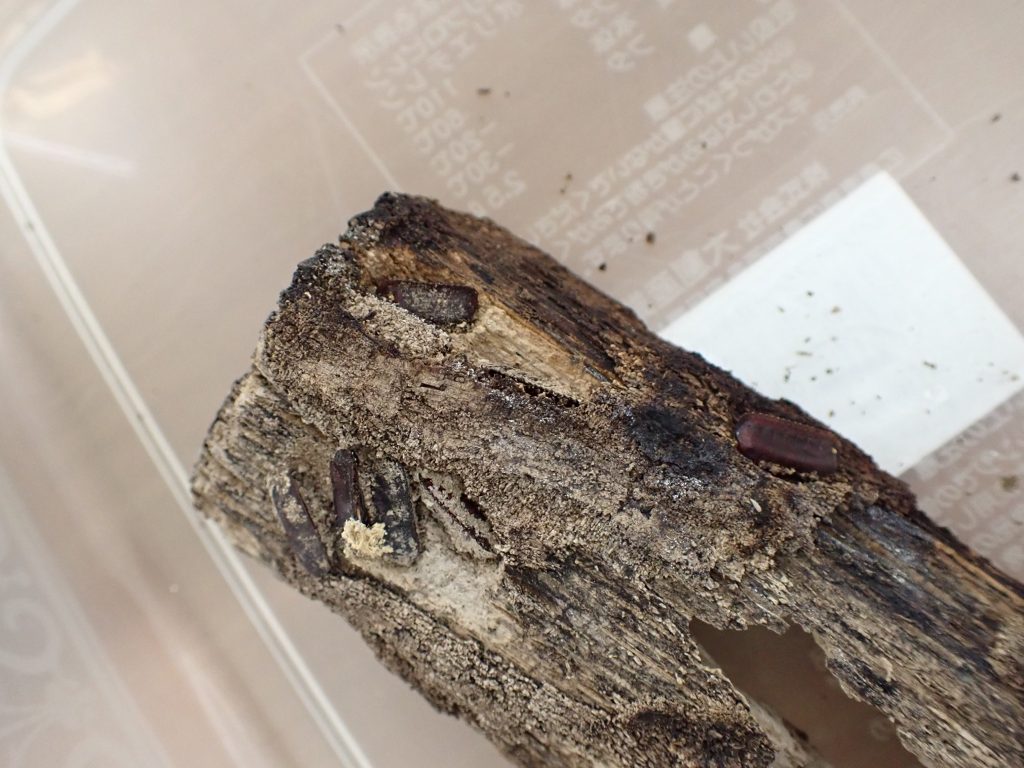

中の木片にもいつの卵鞘かわからない物がびっしり付着.

ある程度の物は捨てて新ケースに戻して終わり.

2023 .11.17

キチャバネゴキブリを放したシロアリケージの今

November in termite cage releasing Symploce japonica

オオタニワタリがアクセントになっています.

キチャバネゴキブリを探して鉢をどけると下に幼虫がいました.

が,その鉢を入れているタッパーを見るとシロアリが侵入してました.

一時期,シロアリの勢力が落ちたので安心していましたが,よく考えれば予測できそうなことですね.

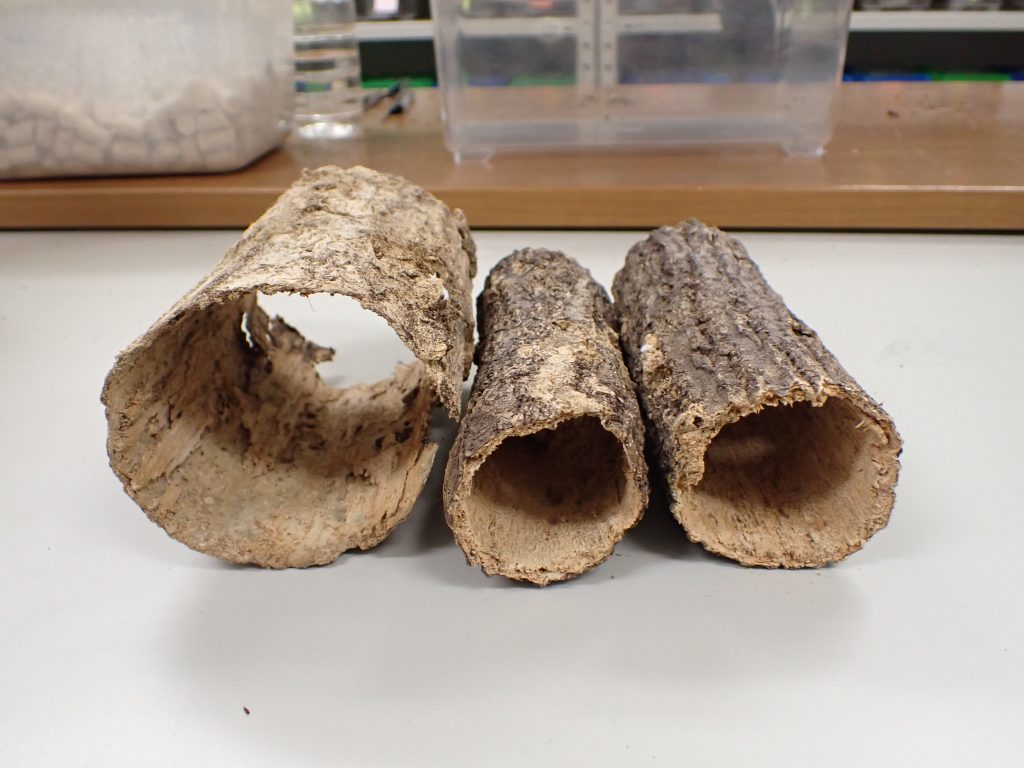

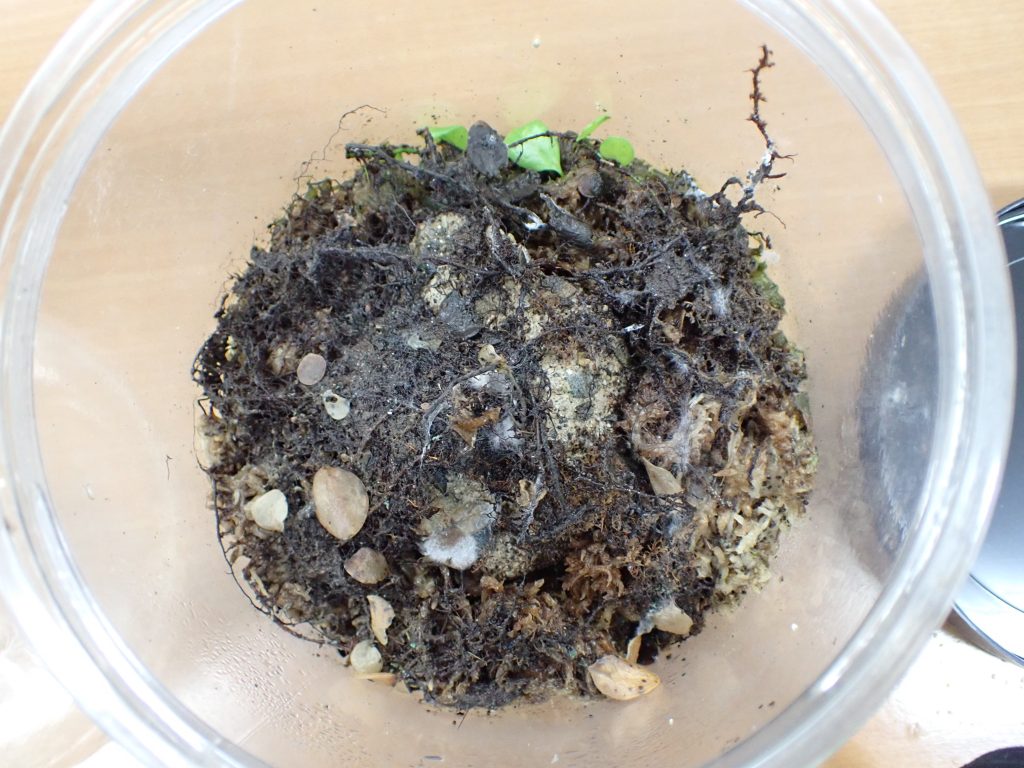

その証拠に入れていた木片はことごとく空洞になってます.

見事.

これはこれでゴキブリ飼育の材料として重宝します.

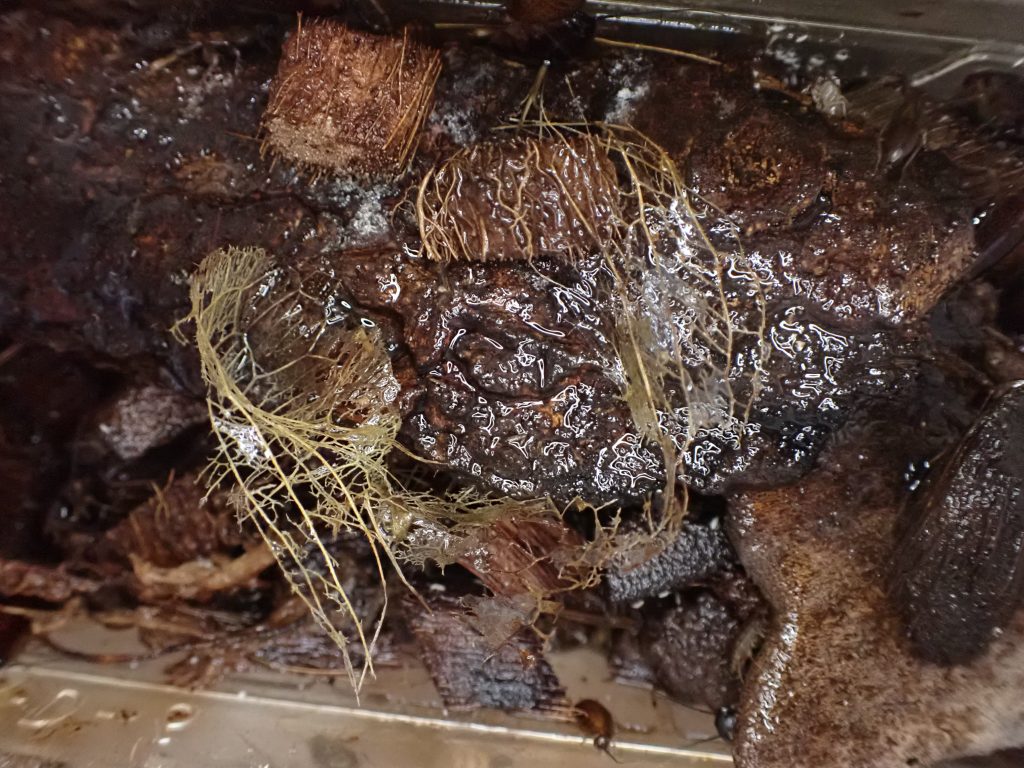

水の中もよく見ると,腹部が浮いている.

シロアリではありえないのでキチャバネゴキブリの物です.

幼虫です.

水飲みに来ておぼれたのでしょう.

この中での繁殖は厳しいかな?

2023 .11.16

Eucorydia forceps ♂

Eucorydia forceps ♂

やっと1匹成虫になりました.

ホント増えないです.

まだ幼虫が数匹いると思うので,うまく交尾時期が合うように願いたいです.

2023 .11.15

オガサワラトカゲ

Cryptoblepharus nigropunctatus

訳あって飼育しています.

引っ越したついでに荷物の中から出てきた紫外線ランプをタイマー接続してセットしました.

爬虫類はこのオレンジっぽい光が当たるといい感じに見えます.

気持ちよさそうです.

産卵すると良いのですが,雌雄も分かりません.

2023 .11.14

リュウキュウクチキゴキブリ全滅

The end of Salganea taiwanensis ryukyuanus

前回,ヤバそうなときから1か月近く経過してしまった.

早く変えようと思いつつ,今日になる.

やはり手遅れ.

♂.

これには,放置した際に発生するダニが付着しています.

♂.

左♂,右♀.

中を掘ったが生きた個体は発見されず.

2013年から維持してきましたがついに途絶えてしまいました.

残念ですが私の所為ですので仕方ありません.

中の朽木はほとんど皮だけとなっており,今後加熱乾燥した後他の飼育に使用します.

2023 .11.13

Blaberus craniiferも産仔

Blaberus craniifer also produce nymphs

老齢幼虫が何割か死亡するようになってしまったデスヘッド.

しかし,成虫になると死亡率は減り,ちゃんと子供を産んでくれる.

今一つ,この系統の状況が把握できないが,とりあえずOKか.

2023 .11.10

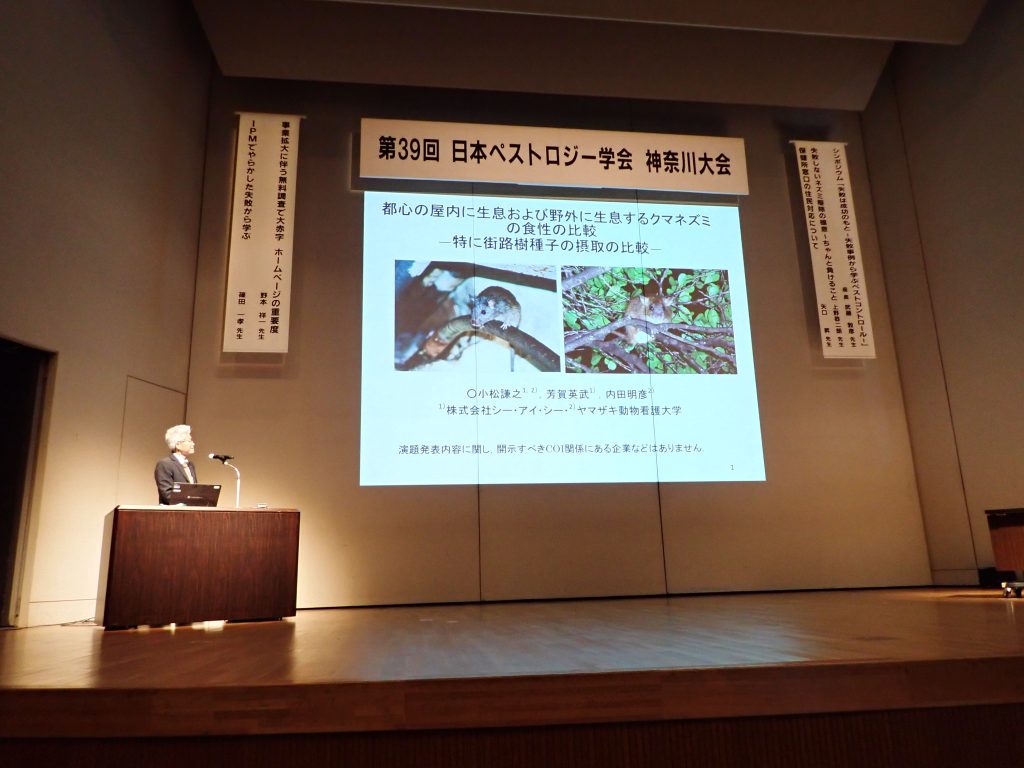

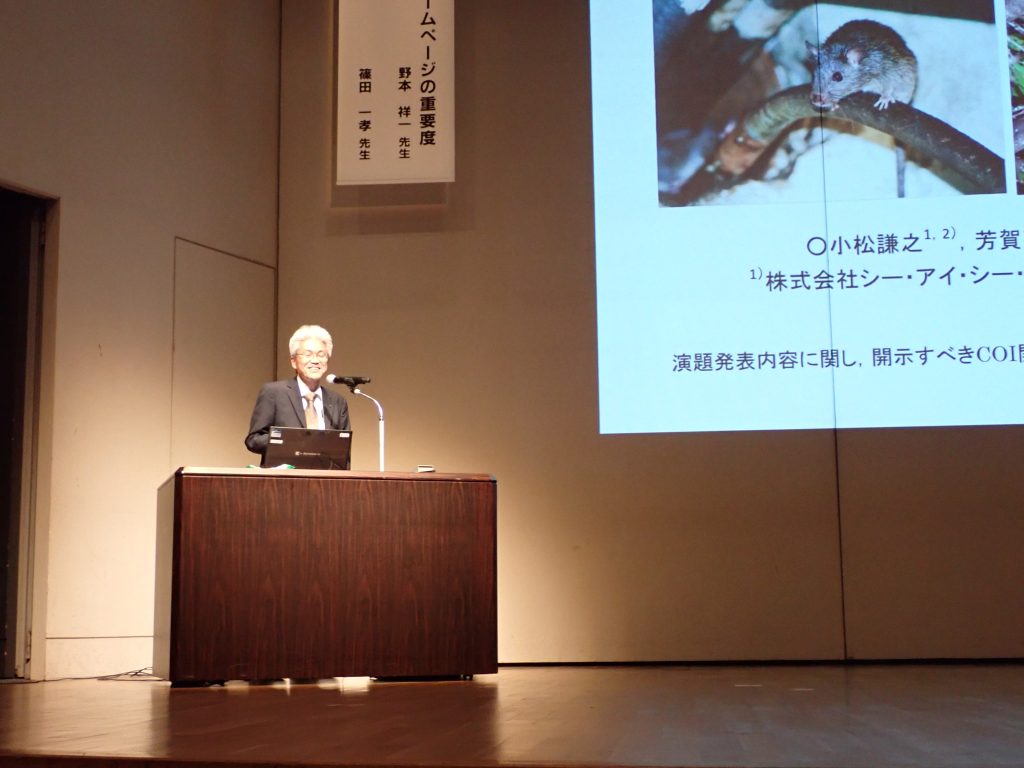

第39回日本ペストロジー学会神奈川大会

The 38th Japanese Society of Pestology Kanagawa meeting

昨日,今日と神奈川県立県民ホールにて開催されました.

昨日は,クマネズミが野外の種子を食べるか?

今日は,ヤネホソバの生態について発表しました.

今大会では,コロナでお会いできなかった方.

それとは別で久しぶりにお会いできた方など,大変有意義な大会となりました.

開催にあたってご準備いただいた運営スタッフの皆様,展示などをいただいた協力団体・企業の方々他皆様ありがとうございました.

来年は12月3日,4日と群馬で開催です.

その間にも,日本衛生動物学会,都市有害生物管理学会などがあります.

ご興味がある方はそちらもご参加ください.

2023 .11.9

スズキゴキブリも順調

Periplaneta suzukii doing well

スズキゴキブリのケース.

ヤエヤママダラゴキブリと同期だが静か.

幼虫が出現するまでに,卵性は「産卵」と「孵化」という2つのイベントを経るので,産卵までの期間と孵化までの期間を含めると50日以上静かな状態が続く.

一方,卵胎生はワイルド雌だと産卵は終わって保育していればすぐに産むので幼虫出現までの時間は短いことが多い.

スズキゴキブリは,何度も失敗しているが,アカズミの教訓をもとに今回はF2出したいです.

引っ越し終わるまでの間,忙しく確認してなかったのですが,幼虫生まれていました.

10匹以上はいそう.

♀も存命なので,もう少し増えてくれるでしょう.

頑張れ卵鞘と♀.

2023 .11.8

Eucorydia aenea dasytoides

Eucorydia aenea dasytoides

飼育ケージです.

地味な雰囲気ですが,たくさん入っています.

夜になると沢山出てきます.

その為,炭カルが意外と短期間で落ちてしまいます.

いじったので早速騒ぎ始めました.

♂です.

♀より活動は激しいですね.

マットは変えずに中身だけ新ケースに移した直後.

大騒ぎしてます.

これが夜の状況です.

2023 .11.7

ヤエヤママダラゴキブリ

Rhabdoblatta yayeyamana

どう見ても中プラケでは密度高すぎるため,特大フラットのケース変更しました.

まだ♀も元気です.

今後も産む可能性あります.

初齢らしき大きさから4齢程度になった個体までおり全て移しました.

役目を全うした♀も出てきました.

お疲れさまでした.

新事務所の周りは草木が豊富なので柑橘系と合わせてクズや被子植物,雑草を入れました.

どれを食べるか次回報告します.

2023 .11.6

Lemmaphyllum withered

引っ越し地で,以前同様窓辺に置いといたら枯れた.

唯一,直射が弱かった場所だけ生き残っていた.

この状態で日影において様子見ようと思ったが,枯れた部分はカビが生え,カビ飼育になりそうなので植え替えました.

ネットで見ると,結構安く販売されており,私的には珍しい植物と考えていましたが,意外と人気のようで過去にコケ類やりましたがそれより丈夫だと思います.

昆虫と違って動きが遅いですが,こうゆう植物も面白いですよ.

2023 .11.2

アカズミゴキブリF3

Periplaneta kijimuna F3

先日の容器のF3を新しいケージに移しました.

この容器はダニが出ているので,1匹づつダニが入らないように注意して新しい容器に移しました.

こちらがそれ.

幼虫は全部で15匹.

卵鞘2個分でしょう.

こんなに卵鞘が産み付けられていますが,孵化したのは2個.

まだまだ厳しい孵化率です.

しかし,他の容器でも少しづつ孵化が確認され始めました.

これらが成虫になるのは来年の夏ころになるはずです.

それまでにどれだけF3がとれるか楽しみです.

2023 .11.1

信州の秋

Autumn in Shinshu

私用で実家に戻りました.

この時期に帰るのは社会人になって初めてかもしれません.

ちょうど紅葉の時期だったようで花よりGな私ですが,道端に車を止め写真撮りたくなりました.

伊那の山々.

時間はまだ2時を回ったところですが山は夕方のようです.

木曽には珍しく山の中の池.

昔は河童が出そうな不気味なイメージでしたが,大人になっていってみると動植物など興味深い生き物がいそうで夏に期待場所です.

モリチャを探しましたがさすがに見つかりませんでした.

しかし,蚊柱が太陽の光で光っており,うまく写真に撮れていました.

ヤネホソバの餌によさそうな地衣類.

これだけあれば沢山飼育できそうです.

2023 .10.31

ヤエヤママダラゴキブリ

Rhabdoblatta yayeyamana

今年8月に成虫で入手しました.

♀成虫3匹でスタートしたのですが,野外品の産仔力はすさまじく沢山仔が取れました.

ワイルドF1は丈夫です.

F2だと,このサイズですでに死亡する個体が出はじめます.

あまり増えすぎると管理できなくなるのですが,増えるのはうれしいので増えるに任せている状態です.

よく食べるとされる柑橘類の葉もこの通り葉脈だけ残して完食.

水と葉を追加しました.

しばらくは大きな変化ないと思います.

2023 .10.30

Pseudoglomeris magnifica 終了

End of Pseudoglomeris magnifica breeding

土の上にいるのはよくない知らせ.

やはり死亡していました.

移動や長期不在,環境の変化は劣勢の個体群には厳しかったのでしょう.

♂は残っていますが,これで終了します.

2023 .10.27

クマネズミ

Rattus rattus

この仔はどこでも見つめてきます.

近寄っても.

何を思っているのでしょうね.

2023 .10.26

リュウキュウクチキゴキブリ

Salganea taiwanensis ryukyuanus

引っ越しと海外出張と学会で世話がほとんどできていない.

成虫が暴れている.

2匹の性別はというと,

♂.

♀.

指に張り付いてけなげです.

今週中には床替えします.

2023 .10.25

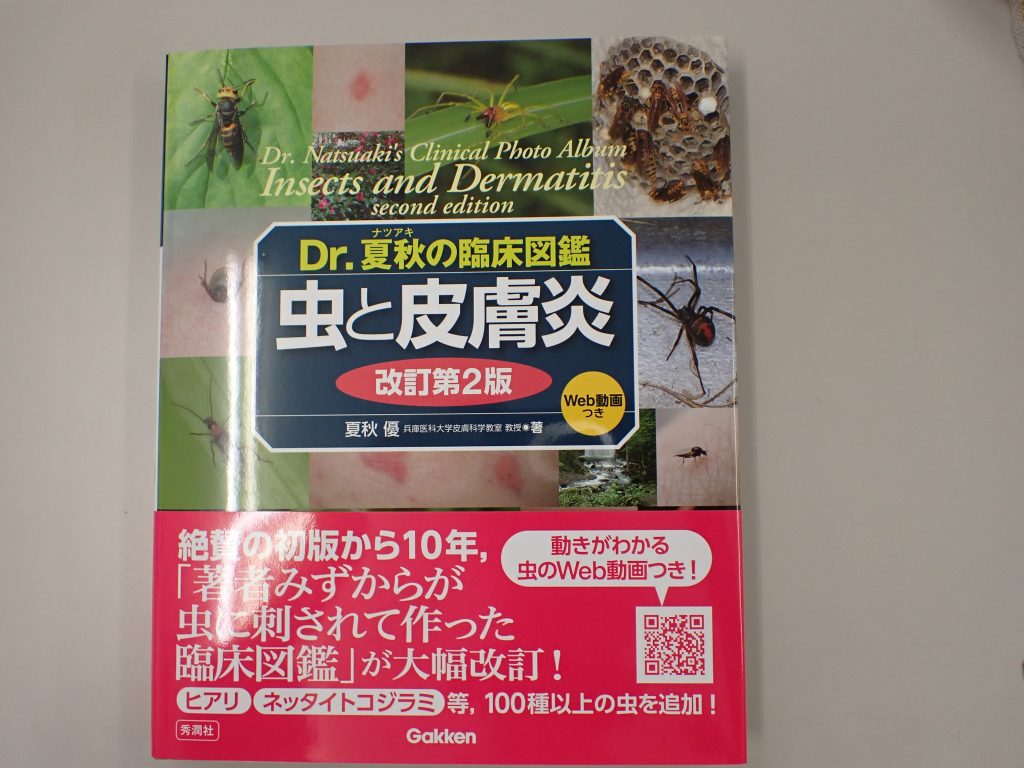

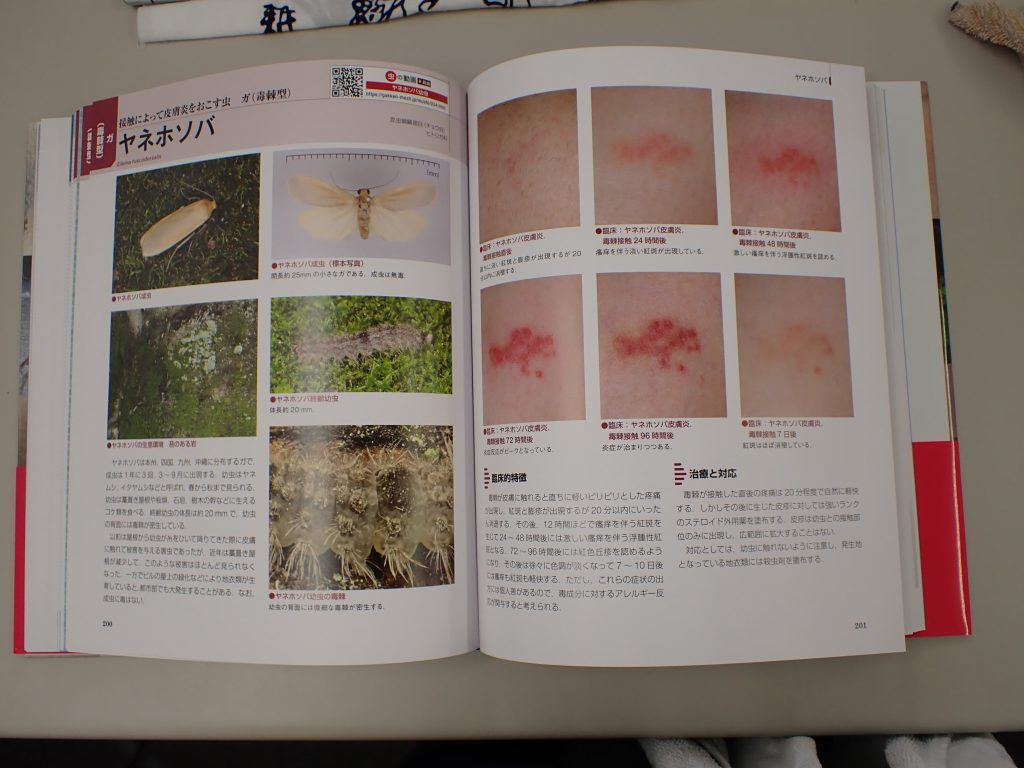

Dr. 夏秋の臨床図鑑 虫と皮膚炎 改訂第2版

Dr. Natsuaki’s Clinical Photo Album

Insects and Dermatitis

second edition

帰ってきたら夏秋先生から書籍が届いていました.

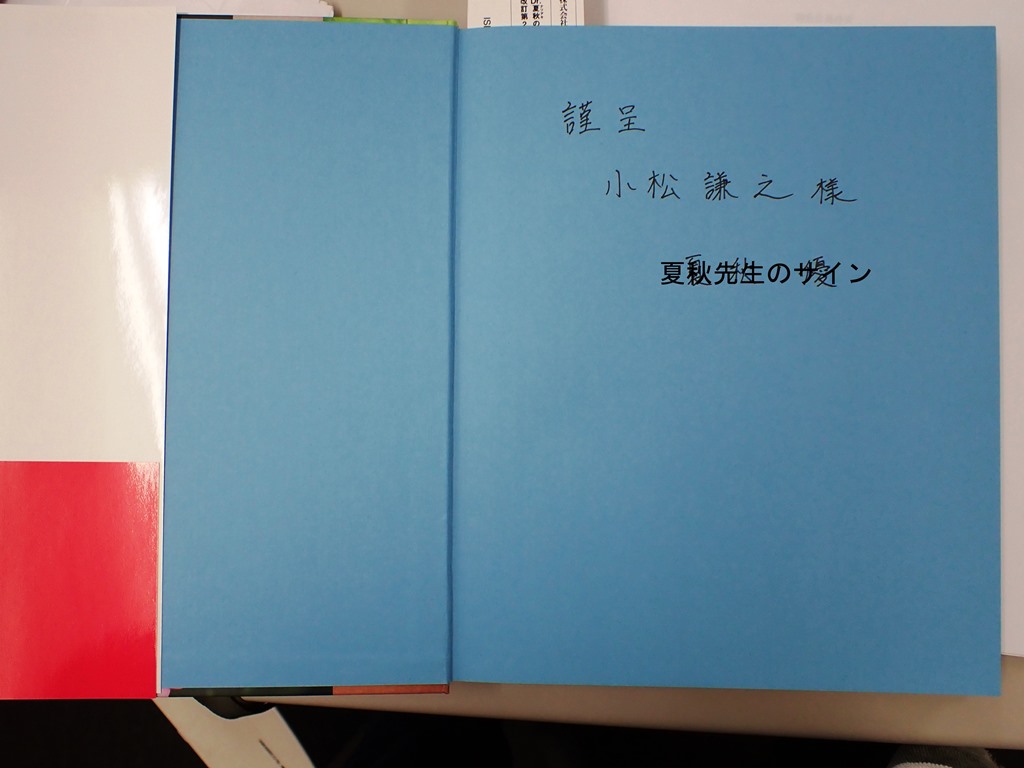

サインまでしてくれてました.

感激.

また,特にお世話になったとして紹介していただきました.

虫刺されは,先生のような皮膚科に行くのと同時に,PCOにも原因の除去で相談が来ます.

しかし,刺され後だけでは犯人の特定は難しく,困ることが多かったです.

この本はそういった目的もあって出版されたようです.

しかし,第1版があることは全然知りませんでした.

知っていれば買っていたのですが,2版がバージョンアップしてすごい内容になっているので満足.

活用させていただきます.

また,PCOであれば1冊は持っていて損ないです.

最近発売される図鑑類は結構早く売り切れになることがあります.

欲しい人は早めに購入をお勧めします.

2023 .10.24

事務所移転

Relocation

台東区から茨城県へ移転しました.

浅草の夜で台東区からお別れです.

良い街でした.

2023 .10.23

ヤエヤマサソリ

Liocheles australasiae

最近出てきていませんでしたが元気です.

週1回程度の水かけと,1か月に1回程度の餌入れで安定しています.

たまたま餌食べていました.

短いお尻が可愛い.

2023 .10.20

マメヅタ

Lemmaphyllum

帰国しました.

あっという間でしたが,明日からは日本衛生動物学会東日本支部大会が開催され明後日発表です.

ゴキブリの世話が全くできていなく,途方に暮れてますがやらねばなりませんね.

ほぼ放置できているのがこちらのマメヅタ.

シダの仲間のようです.

こんな変わった植物も大好きです.

密閉している容器に入れておくと成長してくれます.

中には採集したときに付着していたワラジムシや,小さな貝が成長しています.

ここで一つ注意ですが,これらを飼育やめる際は身近な野外に戻すのではなく,殺滅してから廃棄しましょう.

地域外から持ってきた土には,この例のように地域外の生物が多数付着しています.

細かいこと言っていたら人の移動もできませんが,生物を扱っている身としては小さな配慮と思っています.

どんな生き物でも,飼育には責任をもってあたりましょう.

2023 .10.19

昨晩の場所再訪他

Revisit last night’s location, etc.

昨晩は暗かったので,昼間再訪.

途中,ブラウンアノール発見.

取り逃がし.

そして到着.

この植栽帯の下の土壌に沢山生息.

リターを一握りつまみ,コンクリ上に出すと数匹捕まる.

これは雌成虫.

我を忘れて楽しみました.

帰り道,ヤシのくぼんだ所を眺めていると卵鞘発見.

ワモンゴキブリでしょう.

その後ホテルに帰りテラスでカフェラテ飲みながら休憩.

小鳥が近寄りひと時の休息.

東京とあまり変わらないと思うのだが,生き物はのんびりしている感じ.

2023 .10.18

ビートルローチ他

Diploptera punctata, etc.

ハワイに生息していることは知っていたが,探せないでした.

夕方,少し時間が空いたので家族のお土産を買いに,アラモアナセンターに行った帰り,遅くなり暗い中プラプラ下見て歩いていると,,,

アシヒダナメクジ発見?

やっぱり夜だね~と嬉しくなって間もなく.

アシヒダから数メートルの場所で,ついに発見.

これはビートルローチ幼虫.

しかも沢山いる.

さらに写真は撮れなかったが,リュウキュウゴキブリも発見.

やっぱゴキブリは夜が素晴らしい.

2023 .10.17

モンキーポッド

Albizia saman

「この木なんの木気になる木」で有名な枝を下に広く展開させる木.

ハワイにはあちらこちらに生えています.

マメ科なんですって.

この場所は,ワイキキから反対側の位置にある地域で撮影しました.

他にも,着床植物が密生して根がガジュマルのごとく下りている「気になる木」もあり,変な植物が好きな私は感動の連続.

持って帰りたいと思うが,当然無理.

こちらは畑に植えてあったパンノキ.

父島では私が知るとことでは,1本しかないがこちらには沢山植えられていました.

その周りの木の枯れ枝の葉を調べてい見ると卵鞘発見.

日本ではウスヒラタゴキブリだが,果たして何の種か?

それ以外にも,小型爬虫類.

捕ろうとしたらあっという間に逃げられた.

というわけで,爬虫類もよいがゴキブリが面白い.

2023 .10.16

ペストワールド2023

PESTWORLD 2023

参加してきました.

場所はワイキキに隣接するHawaii Convention Centerで開催です.

宿泊したホテルはワイキキビーチの目の前.

す~ばらしい眺めの部屋.

今日はついたばかりなので夕食後ワイキキの街中を散歩しました.

通り沿いはブランド店や高級ホテルが立ち並び,遅くまでにぎわっていました.

下に目をやると定番のワモンゴキブリ.

出没箇所はマンホールの穴や隙間です.

一番見つけやすいゴキブリです.

その後しばらく探しましたがワモンのみ.

明日に期待.

2023 .10.13

アカズミゴキブリF3続報

Periplaneta kijimuna F3 Continued

幼虫が小さく,未練もあり,水と餌を切らさないようにして管理していました.

1匹目.

2匹,3匹.

4匹目.

あと1匹はいる.

確認できたのは5匹.

とりあえず,最初の目標であるF3作出は達成.

まだF1,F2が産卵中なので,もう少し取れそうである.

2023 .10.12

リコー GX200

RICOH GX200

机整理していたら懐かしいカメラが出てきました.

これは仲が良かったT中さんから頂いた物.

付属品からすべてもらいました.

懐かしい思い出です.

当時はこれでゴキブリを撮りまくりました.

その後,CXシリーズに乗り換え現在のオリンパスTG-4に至っています.

2023 .10.11

謎のPeriplaneta

Mysterious Periplaneta

当初,ウルシゴキブリあたりだろうと思っていたのですが,なんとなく違う.

こちらがウルシゴキブリ.

こちらがコワモンゴキブリ.

どちらかというとコワモンゴキブリに近いようだが色は黒い.

ゴキブリの同定は,成虫にしないと正体が分かりません.

特に野外種は化ける可能性があるので皆さんも成虫にしてから同定しましょう.

2023 .10.10

利島のタマヤスデ

Toshima’s pill millipede

関東の種より大きくなることから,増えてほしいと思っているのだがダメだ.

一応,WF1は生まれたが数が少ない.

内地の種はすでにご紹介しているように増えるのだが,同じ環境ではダメなよう.

というわけで,土も混ぜました.

なめてはダメですね.