ゴキブログ一覧

2019 .11.25

Shelfordina terminalis ♀

Shelfordina terminalis ♀

♂は地味でしたが,♀成虫は少し特徴がある.

♀.

翅端部が白い.

学名のterminalisも♀からきているのでしょうか.

♀の変化では,短翅・無翅があるが,部分的に色だけ変わるのはあまり記憶にない.

何か意味があるのだろうか?

不思議な種です.

2019 .11.22

脱皮

Molts

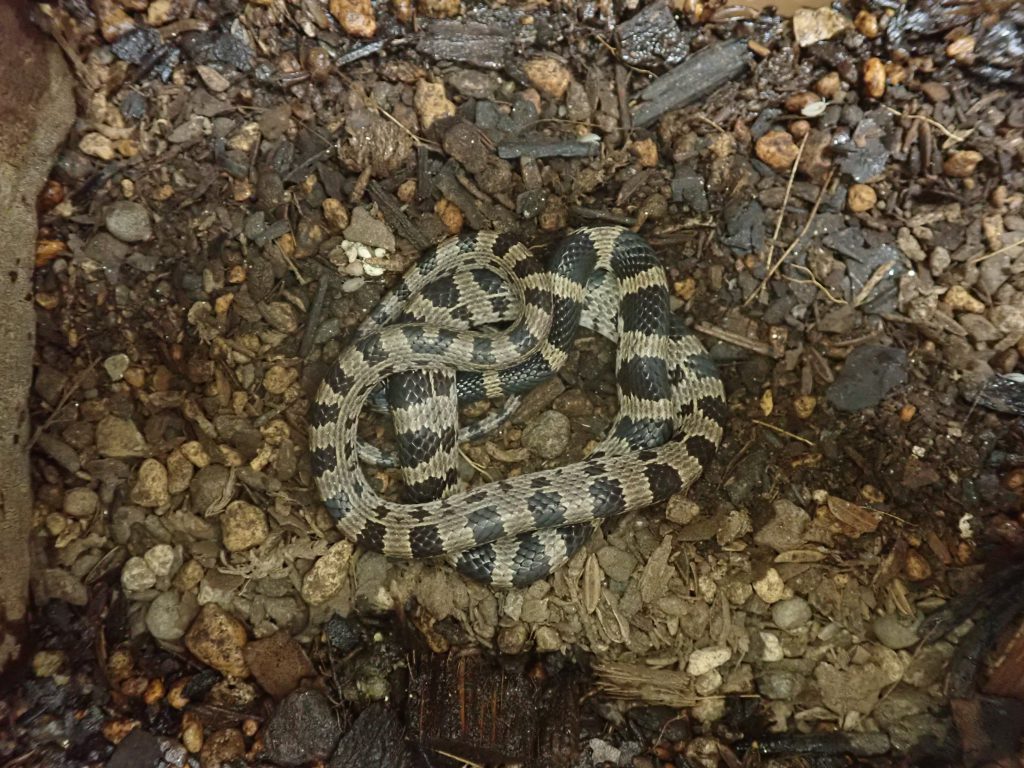

シマヘビ24回目.

シロマダラ12回目.

飼育初めて1年が経ちました.

一時はどうなることかと思いましたが愛?があればなんとかなる.

体長46㎝.

そろそろ他の2匹も脱皮しそう.

2019 .11.21

オカヤドカリ

Coenobita cavipes

実験に参加してもらったヤドカリを,オガトカ水槽に入れて1ヶ月.

どうしているかと思ったら,とことこ歩いていました.

単独飼育していた時は餌食いも少なく,それでいろいろ有機物が落ちているオガトカ水槽に入れたのですが,今は元気そうです.

よかった.

2019 .11.20

ゴキブリの兜

Kabuto of the cockroach

Princisia vanwaerebeki の前胸背板.

メンテナンスをしていてこの部分だけ落ちているので気になて拾って並べた.

中々見応えがあると思いませんか.

大きさや形も少しずつ違う.

本体はこちら.

すべて成虫.

はずれやすく,腐りにくいのだろう.

こんなの集めている人はいないだろうな.

2019 .11.19

ヨロイモグラゴキブリ産仔

Breeding of the Macropanesthia rhinoceros

繁殖ピーク.

糞と同じ大きさの幼虫.

これも,身を守る手段でしょうか.

2019 .11.18

ブラーミニメクラヘビ

Ramphotyphlops braminus

ヘビ5種め.

シロアリを定期的に与えて管理しようと考えていたが,あきらめた.

シロアリは幸いなことにヤマトシロアリからイエシロアリ,カンザイ各種困らない.

そこで,ヤマトの大きめのコロニーと同居してもらうことにした.

以前,同様のことをして,コロニーが滅んだが,今度は結構あるのでしばらくは共同飼育ができると思う.

しかし,ヘビの姿はしばらく見ることはないと思う.

2019 .11.15

2日目

The 2nd day

今回の発表は,ベイト剤を使い,クロゴキブリの発生を1年間以上防止した内容でした.

その1カット.

飼育室に発生したクロゴキブリ.

個体数調査をするため,捕獲した個体にマーキングをして逃がすところ.

これは,実際やっていて壮絶な風景でした.

しかし,現在は1匹も発生がありません.

そのため,今年のブログにはクロゴキネタが殆どないはずです.

いつ再発するか?

現在,ゼロ状態を1年以上更新しています.

2019 .11.14

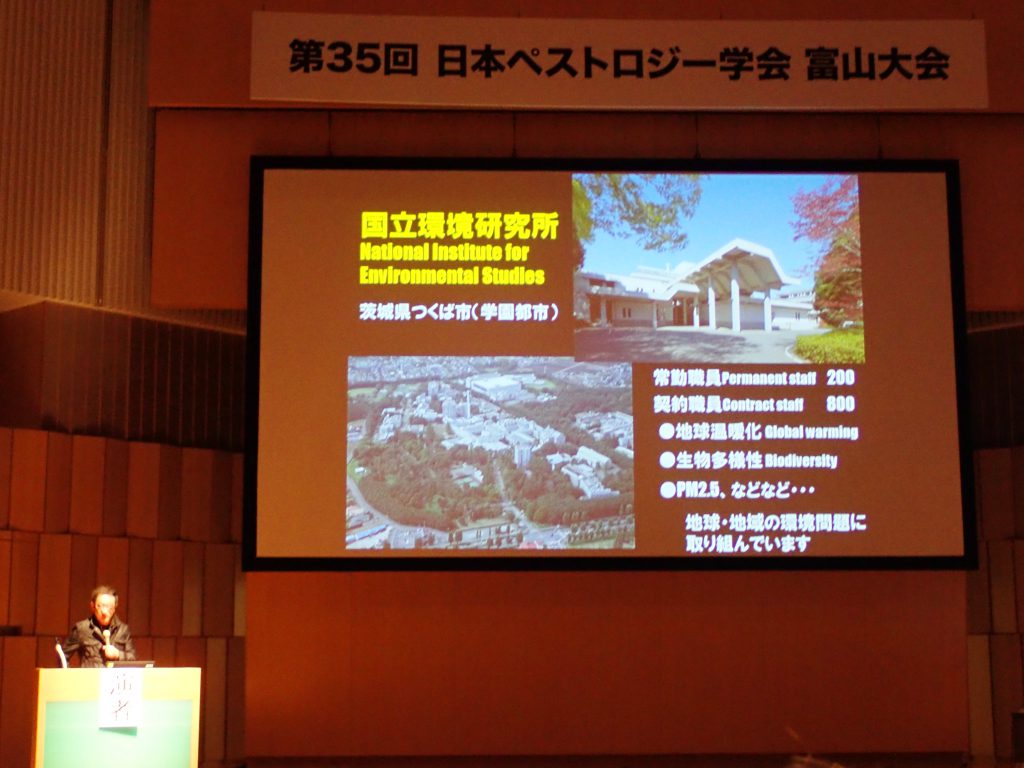

第35回日本ペストロジー学会富山大会

The 34th Japanese Society of Pestology Toyama meeting.

今年は11月14日~15日の日程で富山市にて開催されました.

初日は評議委員会に出席.

午後は一般公演と市民公開セミナーがあり,国外からはフォーシャー教授,国内からは五箇先生による講演が行われました.

その後,盛大な懇親会が催され,大いに盛り上がりました.

2019 .11.13

イエゴキブリ出戻り

Return of the Neostylopyga rhombifolia

ついに雌成虫2匹まで減ってしまった.

卵鞘も全く孵化しない.

ギリギリのところで,訳ありの所へ♂達を婿に出したので可能性は残るが綱渡りは続いている.

そこで,以前ペアで貰われていった子供たちの安否を確認したら,出戻りできるというので少しいただいた.

しばらくは厳しそうだ.

2019 .11.12

触角

Antenna

Corydidarum magnifica.

深度合成で撮影するとたまにこのような写真になる.

すると,ゴキブリに見えなくなる?

私は,コメツキなどの髭が多数ある種に見えてしまう.

特徴って重要だと思う.

2019 .11.11

スズキゴキブリ幼虫

Nymph of Periplaneta suzukii

本日,東京に着きました.

父島は暑かったですが,さすがに東京は涼しいですね.

10日間のメンテナンス無は心配していましたが,まあ,こんなものでしょう.

こんなセットは初めてですが,現在増えています.

不思議なもので,波に乗るとどんどん孵化する.

何はともあれ,次の段階へスタートできました.

この後,いろいろ難関が待ち構えていると思いますが,少しづつ進めていきます.

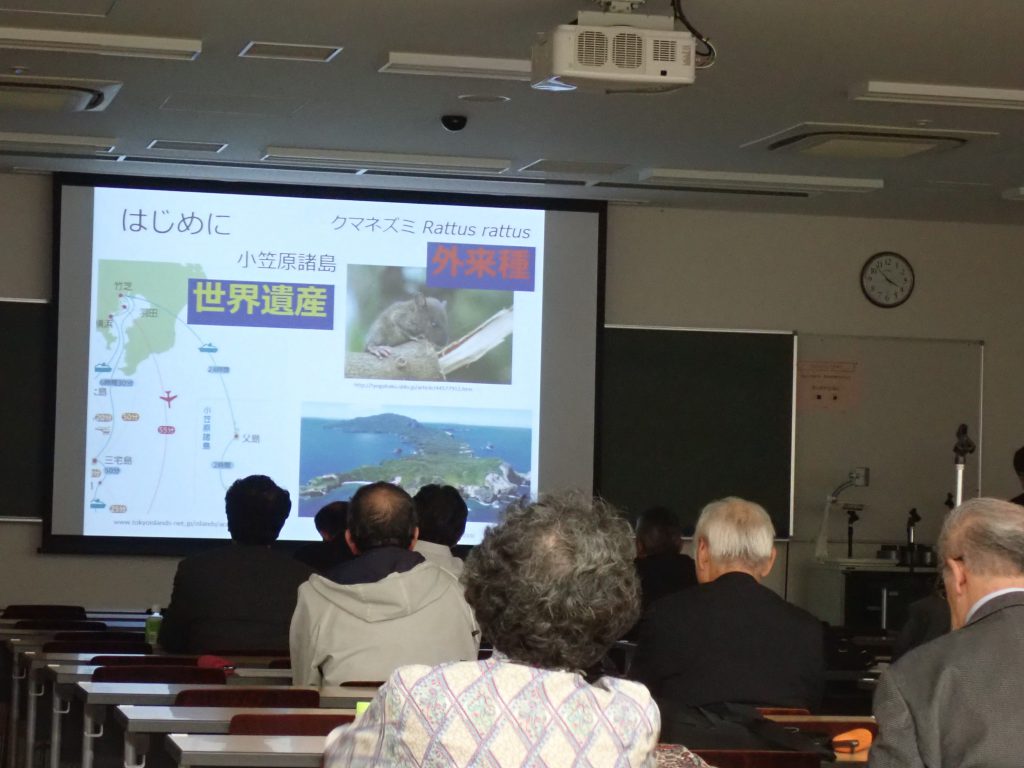

2019 .11.9

おがさわら丸出航?!

Ogasawara Maru departure?!

9:30頃,現場に出向くため海岸道路を走っていると湾内をおが丸が走っている?

車を止めて見ると,やはりおが丸.

明日が出港日のはずだが,台風か何かで繰り上げ出航?!

明日の便で帰らないとヤバいことになるのだが.

で,とてつもなく焦ったので土曜ですが更新しました.

小笠原海運のHPを確認すると明日出港となっているのでとりあえず何かの用事で動いているだけだと思いつつ,今更どうにもならないので仕事継続.

街に戻り,海運に聞いてみると「試運転」との返事.

忙しそうだったので,それだけ聞いて引き上げた.

明日,機会があればもう少し詳しく聞いてみようと思うが,地元の人に聞いても,過去にそんな話は聞いたことないと言っているので,少し興味がある.

で,安心して夜ワモン採りに出る.

だいぶ涼しいのでいないかと思ったが4匹確認.

2匹捕獲.

これで,ゴキブリ採集の重要種は確保できた.

2019 .11.8

イソヒヨドリ

Monticola solitarius

イソヒヨドリ来店.

バックミラーが気に入ったようで,そこに映る自分の姿を見ては突いたり飛んだりしていた.

遊んでいるようです.

また,久しぶりにゴキブリ採集依頼があったので土堀をしたのだが,久しぶりにブラーミニメクラヘビを発見.

まだ子供のサイズ.

ふふふふふ.

かわいい.

2019 .11.7

おがさわら丸入港とオカヤドカリなど

Ogasawara Maru enter port, Okayadokari and others

念願の,おが丸入港シーンをカメラに収めることができました.

岸壁に向かって来て寸前でターン.

本日は,予定より10分以上遅れて接岸.

で,遊んでいるわけではなりません.

ニューギニアヤリガタリクウズムシ.

その卵.

最後にオカヤドカリ.

今回の仕事は,ヤドカリに詳しい先生とも仕事をしていて,いろいろ教わりました.

オカヤドカリ.

普通は少ないそうですが,たくさん発見.

特徴は,目が眼柄まで真っ黒.

体色が灰色,毛が多い個体もあり.

触角がオレンジ.

ほかにもムラサキオカヤドカリと比較すると,殻に籠った後出てくるまでの時間がすごく遅い.

こうゆう特徴は,良く観察している人でないとわからないですね.

オカヤドカリって結構面白いと思いました.

2019 .11.6

おがさわら丸出航後

After departure of the Ogasawara Maru

昼に立ち寄った街並み.

閉店している.

おが丸出航中は休業することは知っているが,見たのは初めて.

街中も当然歩く人がまばら.

今日,室内で見つけた昆虫.

カミキリ.

ミナミヒラタゴキブリ.

2019 .11.5

父島晴天

Chichijima island fine weather

初日より絶好の試験日和が続いている.

今日は,朝から晩まで忙しかったが昼めし後,天気の良いうちに海岸の青空を3分ほど散歩.

素晴らしい天気である.

宿舎に戻り,前宿泊者のあと片付けと,切れた照明の交換を実施.

何年も交換していなかったのか,照明のケース内にはカミキリムシ2種とミナミヒラタゴキブリ,イエシロアリの羽ありの死骸を発見.

ミナミヒラタゴキブリがいかに家屋に浸入しているかよくわかる事例.

2019 .11.1

4ヵ月ぶりの父島

Chichijima island for the first time in 4 months

4ヵ月ぶりと書くと実に久しぶりのようだが,近所ではないので4ヵ月後に来れるなんて恵まれていると思う.

今回は外来生物防除に関する仕事で,初めて2航海のスケジュールです.

台風21号の被害が大きかったようで,あちらこちらで倒木が目立ち,それにもまして,木々の葉が落ちて冬のようです.

聞くと,塩害で葉が落ちるそうで大きな台風のあとはこのようになるそうです.

さらに衝撃的な事態が住宅に戻ってから発生.

約2か月使っていなかったので,自炊や寝床の準備などをしていると,オーブントースターから謎の物体.

こちら.

前回使用した人が,入れっぱなしで2か月半放置した物.

元はピザ???

作ろうと思っても簡単には作れない逸品.

たまげた.

2019 .10.31

父島出張 11月

Business trip to Chichijima island in November

本日より父島出張です.

天気はまずまず.

船も揺れはほとんどなく,久しく記憶に無いくらい穏やかな海でした.

夕焼けもこんな感じ.

幸先の良い出発になりました.

2019 .10.30

蒲鉾板と割箸

Kamaboko board and disposable chopsticks

N代君の協力によりやっと入手.

二つ並べてイエシロアリ飼育ケージに投入した.

投入直後.

2日後.

さらに2日後.

後は1ヶ月ほど放置してレポートします.

2019 .10.29

単為発生F11ワモンゴキブリ

F11 of parthenogenetic Periplaneta americana

F10誕生から約10ヶ月.

いつまで続くか.

生まれたてはこのように水にいててやらないと結構死亡する.

通常の両性ワモンに比べると難しい.

2019 .10.28

シロマダラ給餌間隔

Feeding interval of Dinodon orientale

今まで漠然と与えてきたが,やっとなんとなくわかってきた?

もしくは,蛇が慣れた?

脱皮後,3日目でヤモリ半身完食.

食べやすいようにシェルターの出入り口の端に餌が出るように置いている.

その後,3日で再び半身食.

口に入らない大きさは食べない.

これで下手すると脱皮モードに入るかもしれない.

ネット上には肉も食べるとあるが,冷凍ヤモリが入手できるのでこれでしばらく飼育する予定.

無駄なく与えることができれば,餌代もそれほどかからず,コスパはよいと思う.

小さいうちは1匹のヤモリで尾1回,後肢で2回,半分にして2回.

ただし,シマヘビやアオダイショウのようにハンドリングには向かない.

今は,ただ餌を食べてくれるとうれしい.

2019 .10.25

Blaberus discoidalis

Blaberus discoidalis

日本におけるペットローチのルーツともいえる種.

わが国に輸入されたゴキブリの中で古い部類になると思われる.

昔は本種も珍しく,流通もかなり少なかった.

現在は,ネットの発達により同属のもっと派手で大型の種が人気のようだが,「ブラベルス」の原点はやはり本種ではないかと思う.

2019 .10.24

ヒメクロゴキブリ成虫健在

Chorisoneura nigra Adults are still alive

♂

手前♀.奥は何だろう?

幼虫はすでに越冬をはじめていると思われる.

当然成虫もいないだろうが,やはり室内ではまだ歩き回っている.

外に出すわけにもいかず,処置に悩むところ.

2019 .10.23

ワモンゴキブリの潜水行動

Periplaneta americana diving behavior

世話の最中に逃げ迷っていた個体が水中へ.

そのうち出るだろうと思っていたがなかなか出てこない.

ピンセットでつついてみたが,六肢はしっかり踏ん張っているので生きているようだ.

ゴキブリ幼虫が水中に潜るのはマダラゴキブリ幼虫では普通だが,ワモンは見た記憶がない.

しばらく見ていたが,こちらも忙しいので10分ほど目を離した隙に向きを変えていた.

さらに目を離し,15分後.

さすがに苦しくなったか.

外に出ていた.

心なしか肢がヘタっているように見える.

都市でワモンゴキブリをよく見る場所としては,温水が溜まったマンホールなどが多く,もしかしたらそういった場所では水中に流れている餌なども摂食しているのかも知れない.

2019 .10.21

第71回日本衛生動物学会東日本支部大会とタカラダニ?

The 71th Annual Meeting of Eastern region and Topics of Balaustium murorum?

先週土曜日,10月19日は第71回日本衛生動物学会東日本支部大会が母校である麻布大学で開催された.

大会長はいつも大変お世話になっている川上先生.

当日朝,会社を出る際給湯室で赤いダニが這い回っているのを発見.

この時期にタカラダニがいる訳はないのだが,走り方が良く似ているので大発見か.

と,ダニを捕獲.

帰ってから確認しようとごたごたしていたら出発が送れ大遅刻となってしまった.

幸い,今学会では本来小笠原に行っている予定だったため,発表は申し込んでおらず余裕あり.

発表はなかったが,ゴキブリに寄生する寄生虫の発表に共著者として入れていただいており,その発表の様子.

懇親会では各先生方や麻布の学生さんともいろいろ話ができ,ゴキブリに興味を持っている若い人が増えたことをうれしく思いました.

来年は,国立感染研で10/17に開催予定です.

衛生動物に興味のある学生さんは,ぜひ参加を検討してください.

参加費は,非会員でも2,000円ほどの予定です.

ちなみに例のダニの正体ですが,残念ながらタカラダニではなく,たぶんハダニの一種ではないかと思います.

残念.

2019 .10.18

シロマダラ餌について

About Dinodon orientale food

いつもヤモリの肢か尾しか食べないが,そんな事していたら胴ばかり残って悲惨な状態になると思い,半分に切断して与えると,食べた.

こんな感じて置く.

翌日.

腹が膨らんでいる.

数日後,まだ食べるかと,肢とアノールハッチ個体を与えた翌日脱皮.

最近だんだん餌量がわかってきた.

脱皮と脱皮の間は,ヤモリの半分程度の量を食べていれば維持できる.

連日は食べない.

アノールは食べないようだ.

以上

2019 .10.17

オガサワラトカゲの内地個体

A Cryptoblepharus boutonii nigropunctatus born in main island Japan

シーズン中は結構な数を産卵していたが,孵化を確認できたことはなかった.

が,どうもこの下の個体は,大きさが小さすぎる.

以前から小さな個体がいることは気がついていたが,今年ここで産まれた個体としてよさそうだ.

2019 .10.16

スズキゴキブリ幼虫2

Periplaneta suzukii nymphs 2

いまだに生存.

この感じだと,F1成虫までは飼育できそう.

個体数が多い事もあるのだろうが,密集して暮らしている.

このような状態は,小さな個体にはすごく重要で,互いが出す糞尿の湿度や脱皮殻の栄養分など,少数個体では維持できない特殊な環境が作られているのだと思う.

2019 .10.15

Blaberus craniifer

Blaberus craniifer

2012年頃までB. fusca(B. atroposのsynonym)と混同され,さらに,B. giganteusもどきも混ざり,日本を含め世界のGマニアの間でも混沌としていたブラベルス属ですが,最近は正確な文献が簡単に入手できるようになり,いい加減な物は減ったように思えます.

ブラベルス属は現在,

species group atropos

species group brasilianus

species group giganteus

species group macurus

の4つのグループに分けられています.

B. craniiferはgroup giganteusに含まれます.

以前は,日本でも翅の色が茶褐色の系統も流通していましたが,現在はこの翅が黒くなる系統しか見ることができません.

別名,Death head や Black wingなどと呼ばれています.

私も本種は他のブラベルスに比べ,特徴が多いので好きな種のひとつです.

多頭飼育していても,小型化しないように思えます.

ただ,せっかくの黒い翅が「翅バカ」になるのは避けられないためこのようは羽化スタンドを入れてあります.

効果は?ですが減ったように思えます.

2019 .10.11

シロアリが作ったゴキブリシェルター

Cockroach shelter made by termites

イエシロアリの食欲が凄まじい.

新しい餌を置く場所がなくなったので,以前与えた木片を回収した.

中身は当然無し.

見事なものですね.

白樺の枝もこんな感じ.

大きさ的にも,今期待を寄せているスズキゴキブリの今後のシェルターに丁度よいのではないかと思っている.

とりあえずこれらをストック.

もしかしたら,シロアリの蟻土ももしかしたら良い餌になるかも知れない.