ゴキブログ一覧

2020 .4.9

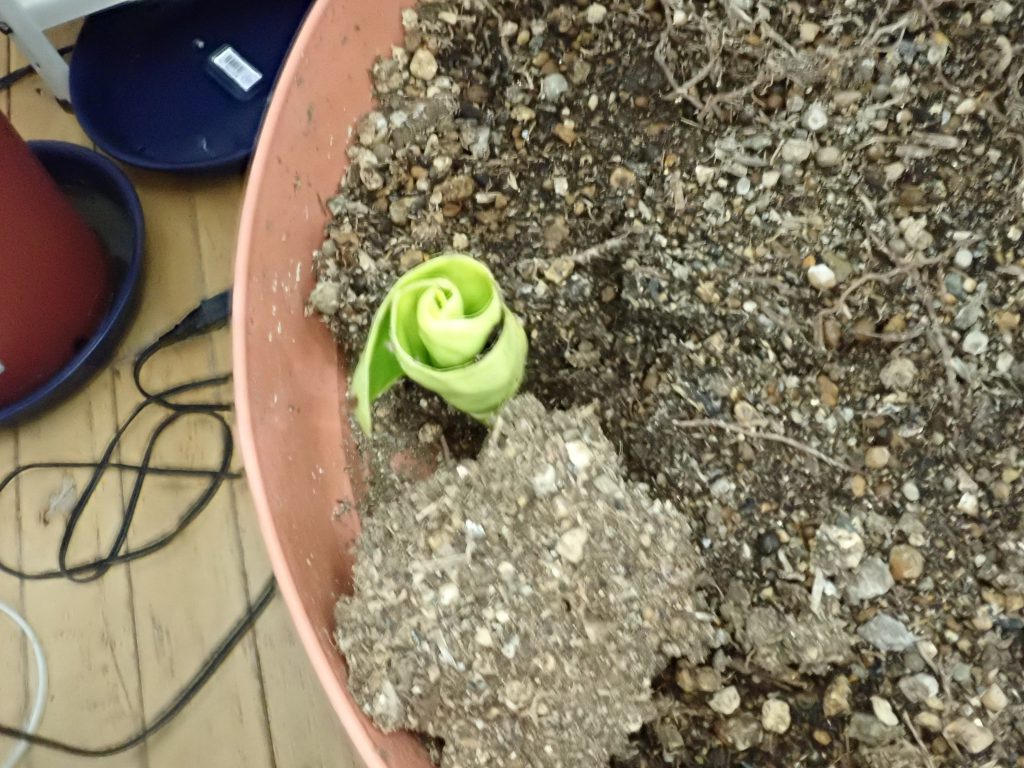

モモタマナ発芽

Germination of Terminalia catappa

前々日.土が盛り上がる.

前日.新葉が顔を出す.

本日.土脱出.

3月下旬に10個以上蒔いたが,そのうちの1つ.

植物でも,こう言った目に見える成長って楽しいですね.

この葉は,餌にはならないようだが,ウスヒラタゴキブリや,ミナミヒラタゴキブリ,モリゴキブリ類のシェルターに使い勝手が良い.

ただ,昨年からの木の状態が良くないので,予備として1~2本は残すようにしたい.

外で栽培すればよいのだが,本種は東京の屋外では越冬したことがない.

夏だけ出して冬室内に入れると,冬に雑虫が発生するので,室内飼育しかできない状況.

それでも,クロバネキノコバエやダニが出る.

トビムシ,ワラジ類は大歓迎です.

2020 .4.8

スズキゴキブリ♂不在?

Periplaneta suzukii male absent

♀成虫出現.

しかも産卵.

と喜んでみたものの,♂成虫を見た記憶がない.

少し探したがやはりいない.

普通,同腹の幼虫は同時か雄が先に羽化するものだが.

雌が産卵を開始しているということは,だいぶずれていることになる.

まさか,単為発生して♀しかいないこということはないだろう.

週末確認する.

2020 .4.6

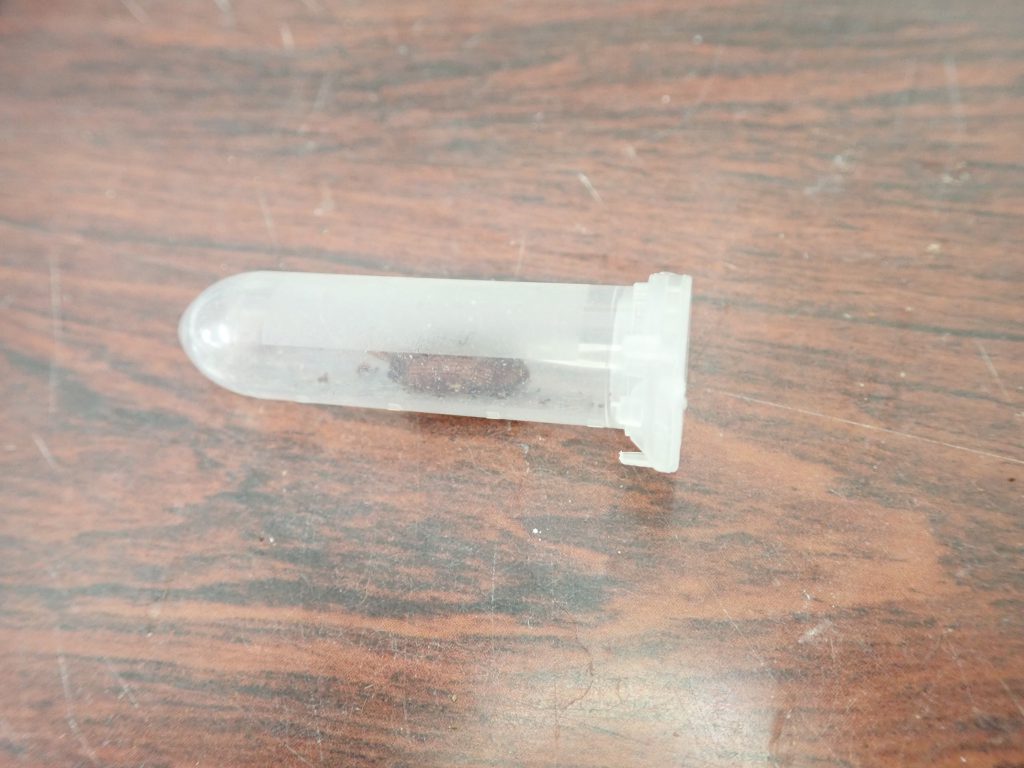

Therea petiverianaの割れた卵鞘

Open the ootheca of Therea petiveriana

昨年の12月に孵化用に取り分けた卵鞘に割れている卵鞘があった.

孵化直前かと思い,顕鏡したが発生はしていない.

(写真撮り忘れたので再現図)

これでは孵化しないだろうと思いつつ,マイクロチューブに入れて保管しておいた.

他の卵鞘は孵化がひと段落して,飼育ケースに移し終えたので,捨てようと思い先週末見ると孵化していた.

あんな割れた状態でも,変にいじられなければ孵化することには驚いた.

しかし,孵化数は3匹.

卵鞘を割ると全ての卵は成長はしているが,途中で止まった感じ.

ちなみにこの卵鞘は孵化までに3か月半以上要した.

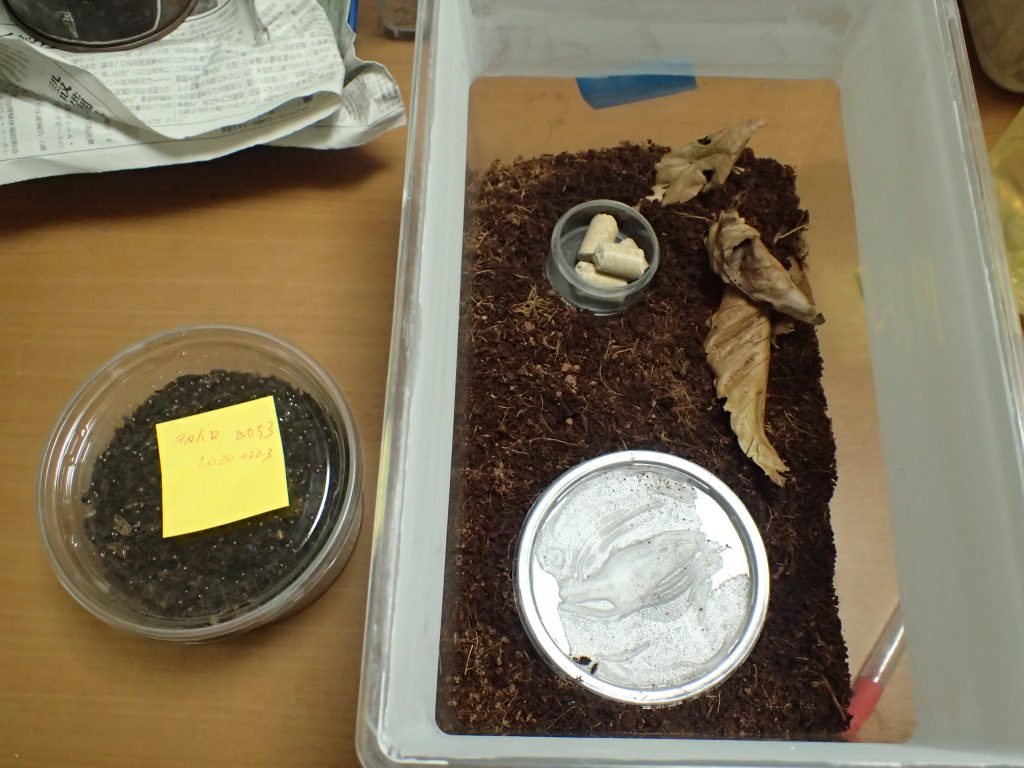

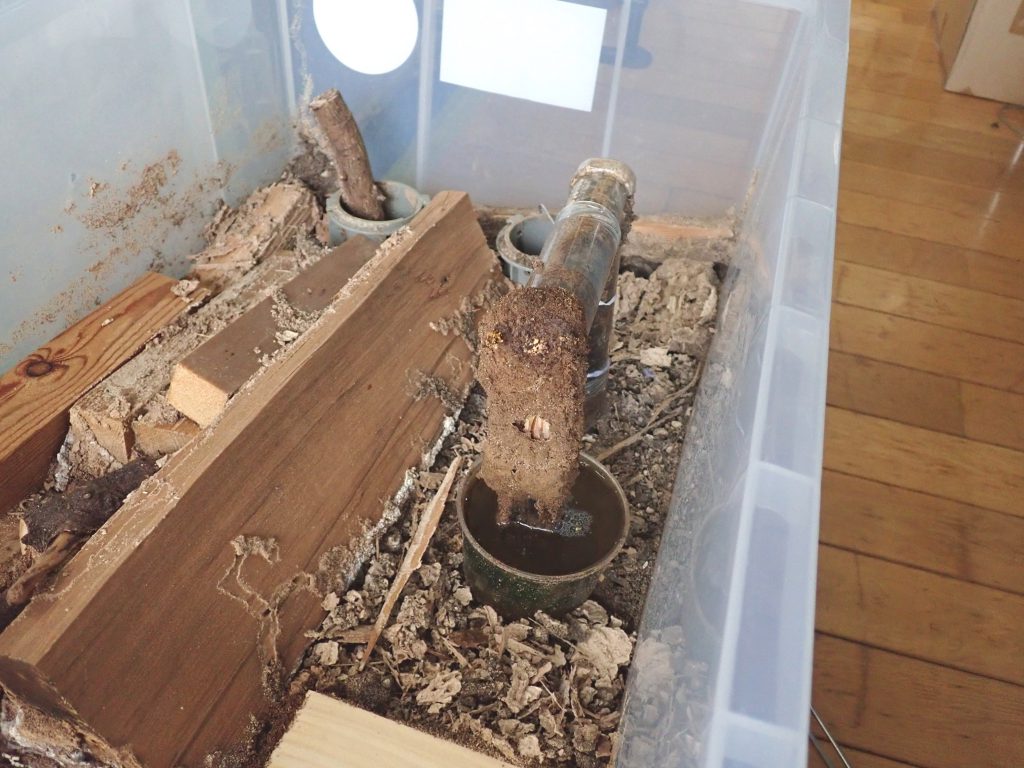

2020 .4.3

ペルビアン大暴れ

Scolopendra gigantea rampage

今まで経験したことのない異変.

上からでは分かりにくいが,大穴掘って木シェルター下に隠れている.

水容器も土の下に埋もれていたので掘り出して給水した.

これほど掘ったのはこちらに来てから初めて.

脱皮の時でも掘らなかった.

となると,産卵か?

もともとこの個体がWなのかもわからない.

脱皮しても精子を保存しているのだろうか?

少し調べたが不明.

これからしばらくは,少しわくわくしながら静置する.

2020 .4.2

2月のキチャバネゴキブリ

A Symploce japonica collected in February

BIP待遇で中プラケにセットしたキチャバネゴキブリ.

生きているのか?

生きているとすると,どこに潜んでいるか?

いました.

意外にも,プラカップの外の乾燥した場所に潜んでいました.

元気そうです.

この様子だとうまく産卵を開始してくれるかもしれません.

2020 .4.1

くるくるゴッキー

Kurukuru gokkī

サイエンスワールドの和田さんから頂きました.

最初はS.W.のW田さんと思いましたが,素でよいといわれ本ブログ初の略称なし.

綺麗に整列している.

インテリアと思ったが,説明を見ると不規則に動くゴッキーでした.

同封されている緩衝材は,やはり緩衝材で製品とは関係なし.

このように台に乗せ,台を傾けると不規則に動き回るゴッキーが誕生.

タネ明かしは,ビー玉が駆動源.

手軽だが良くできている.

紙のゴッキーの変わりにブラベルスなどの大型乾燥標本を貼れば超リアルなゴッキーが出来そうです.

コロナで暗い話題が多い中,暖かい気持ちにさせてくれるプレゼントでした.

コレクションの一つに加えさせていただきます.

これ見て「オー」と思った方はかなりの通だと思います.

フフ

2020 .3.31

ヤシガラについて

About Coconut shell

ゴキブリの飼育にはよく使っているのだが,乾燥して古くなるとPycnoscelus属には場合によっては適さなくなるようだ.

チャイロゴキブリのケースだが,繊維が粉状になっている.

中の虫体.

細かい粉末が体表に付着しているのが分かる.

この状態を放置すると,初齢幼虫の死亡が多くなる.

初齢幼虫と粉状のヤシガラ.

全て拾ってみると成虫が20匹ほど.

初齢幼虫が50匹ほど.

1卵鞘分の数なので納得の数.

念のため,初齢は今まで実績のあるプリンカップ飼育し,成虫だけヤシガラを入れたプラケに戻す.

先週から今週にかけて,ダニ撲滅もかねてPycnoscelus属をすべて交換中.

2020 .3.30

トカゲ

Weak lizard

最近外で見かけるようになった個体.

手で触っても逃げない.

調子が悪いのだろう.

このくらい穏やかだと可愛いが,自然界でこんな調子だとあっという間に絶滅するだろう.

目が・・.

寝た.

2020 .3.27

脱皮2つ

Two snakes molting

シロマダラは餌喰わなくなったので少し早いと思ったが脱皮した.

大体月1ペース.

脱ぎ方もパターンがいつも同じ.

最近成長したのか,盛んに噛んでくる.

が,小さいので「ちり」とした咬まれごごち.

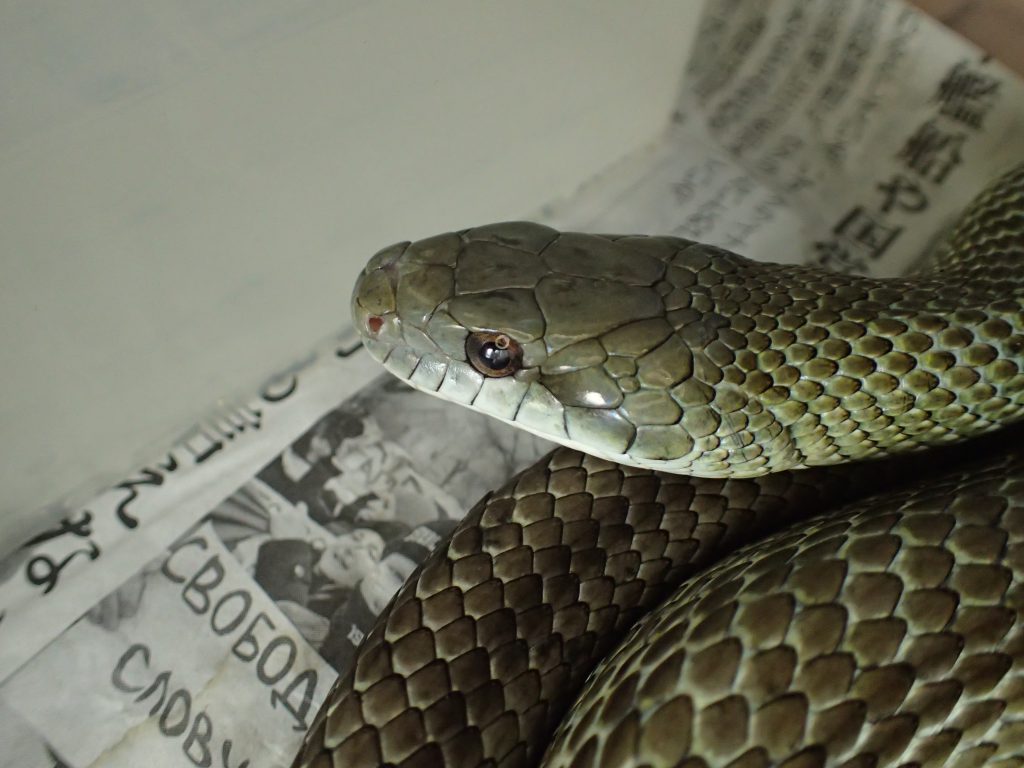

こちらアオダイショウ.

昨晩マウス2匹食べたのに,昼見たら脱皮していた.

これは予想外.

脱ぎ方はいつも通り.

体長は155㎝.

シマヘビと変わらない.

アオダイショウの方が太いので,断然アオダイショウが長いと思っていた.

シマヘビはスリムなんですね.

2020 .3.26

Byrsotria fumigate

Byrsotria fumigate

Byrsotria属は世界で3種記載され全てキューバで見つかっている.

また,珍しいことに,そのすべてがペットローチとして流通している.

日本にもおそらく全ての種が輸入されていると思われる.

♀成虫.

♂♀.

2020 .3.25

スズキゴキブリ脱皮

Periplaneta suzukii molting

終齢へ加齢の脱皮.

そろそろ成虫が出そう.

2020 .3.24

ヤマトシロアリ大活躍

Termite great activities

2018年4月に採集した羽アリのペアから出発したコロニー.

啓蟄も過ぎ,エンジン全開.

そろそろ場所によっては羽アリの情報が入ってくるのではないでしょうか?

シロアリ飼育を検討している皆さん.天気の良い日中は,屋上やベランダをチェックしましょう.

2020 .3.23

トビイロゴキブリ

Periplaneta brunnea

普通に累代出来ているが,幼齢で死亡する個体も未だ存在する.

左中央に写っている新鮮な大型の幼虫はまだ生きているが,仰天して起き上がる力もない.

最近思うのは,寄生虫かな?と.

2016年に採集した際,肉眼でも見える寄生虫が腹部や排泄した液体に蠢いているのを観察して記憶がある.

Periplanetaに寄生する蟯虫でネズミに感染する虫もいるらしいので,その辺も含めて老後の課題に取っておく.

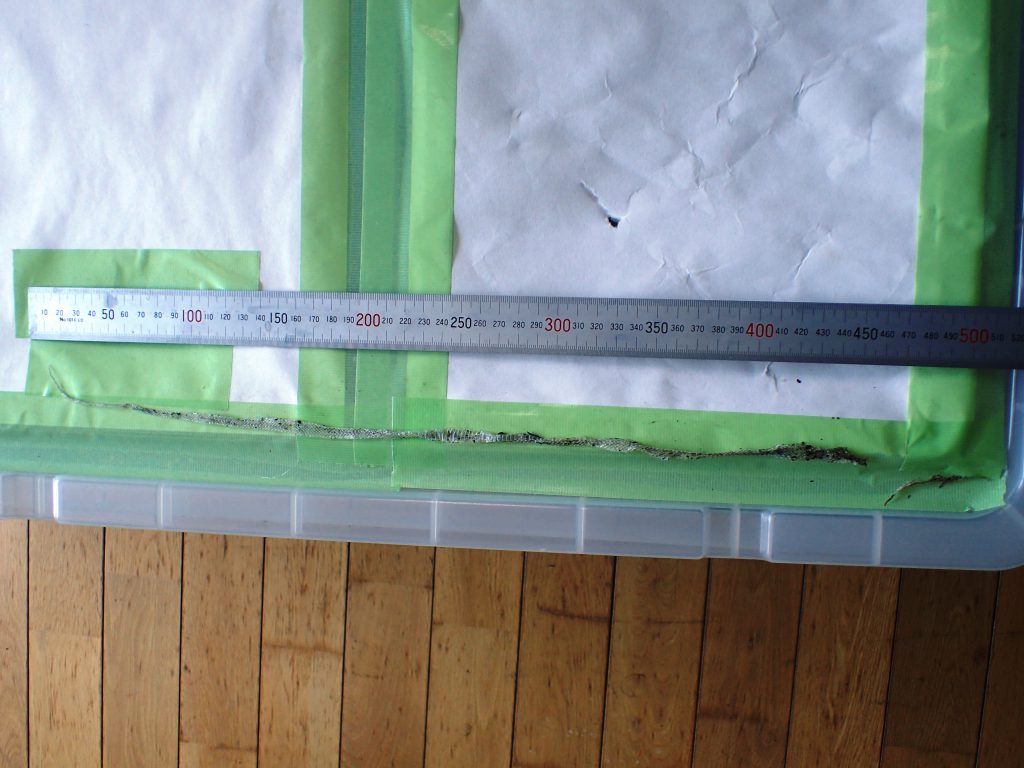

2020 .3.19

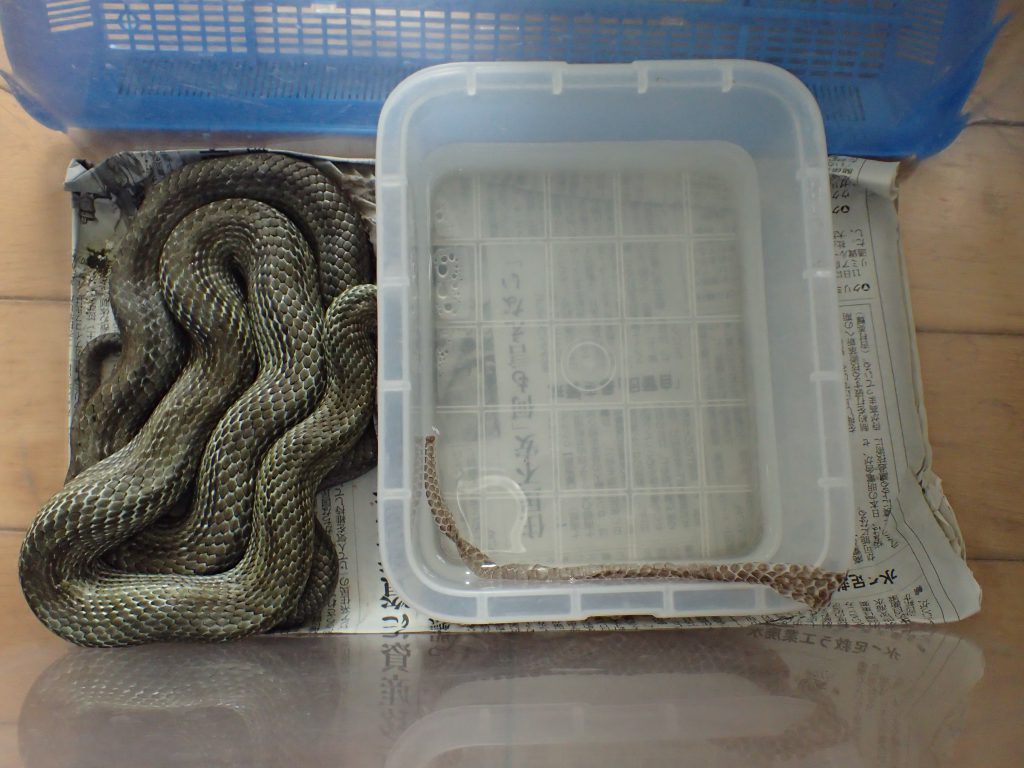

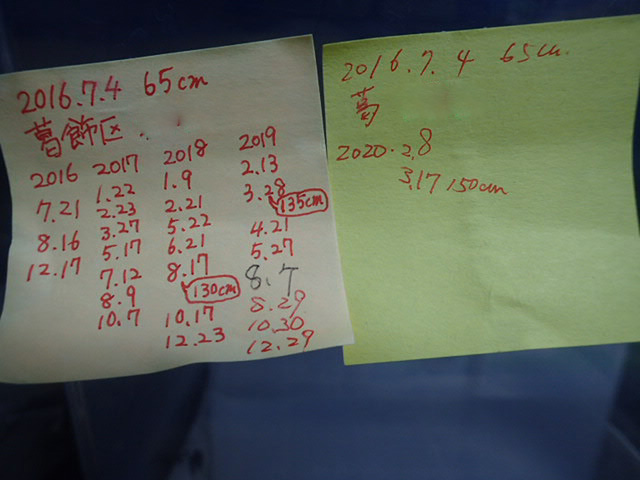

シマヘビ 150㎝

Elaphe quadrivirgata 150cm

脱皮記録.

今回早かったです.

餌もあまり食べてなかった.

来た当初は65㎝.

現在脱皮殻から計測して150㎝.

寿命はMAX15年程度らしいのでまだまだ青年といったところか.

今までの皮.

なんでも続けると,何か形が出来ると思っている.

2020 .3.18

ねずみネクタイ

Tie of the rat

誕生日に家族からもらいました.

デビューはねずみ駆除協議会研究会を予定していたのですが,コロナの影響で延期.

大変残念.

デザイナーは全く考えていないと思いますが,耳が大きく尾が長いことから私の好きなクマネズミとします.

◎.

2020 .3.17

マルゴキブリ

Pseudoglomeris nigra

?と思った人は2020/1/21ブログ参照.

やっと雌雄の成虫が出たので小ケースから中に変更.

時間がかかる種です.

2020 .3.16

Corydiinaeの孵化

Hatch of Corydiinae

昨年12月より管理していたTherea petiveriana,Polyphaga aegypticaの卵鞘が孵化をはじめた.

Therea petiveriana

Polyphaga aegyptica

やはり3か月程度要するようだ.

両種とも,体毛を密生する特徴は他の科と見分けるのにわかりやすい特徴です.

2020 .3.13

ヨロイモグラゴキブリ脱皮不全の復活

Complete cure for a Macropanesthia rhinoceros molting failure

昨年の1月に見つけて個別飼育していた個体が脱皮した.

まだ幼虫だと思うが,♂の特徴が表れている.

足もこの通り少し短いが,ふ節まで再生された.

昨年1月の状態.

この時は,脚が曲がり歩行困難な状態でした.

2月.

曲がった脚は取れて再生に向けてスタート.

4月の脱皮.

6月の脱皮

9月の脱皮.

大きさも脱皮のたびに大きくなっているのが分かります.

今後生きて行く上で支障は出ないであろう.

この個体の観察もこれで終わり.

もと居た家族と合流させました.

2020 .3.12

昼寝

Lizard taking a nap

春の日差しのもと,気持ちよさそうに目を閉じている.

かわいい.

いつもオガサワラトカゲやヘビばかり見ていたので,少し驚いた.

2020 .3.11

サツマゴキブリ成虫の雌雄差

Sex differences in the Opisthoplatia orientalis adults

左が♀.

右が♂.

クロゴキブリやチャバネゴキブリの雌雄の体長はほとんど同じ.

本種は結構な体格差がある.

2020 .3.10

Paratemnopteryx colloniana

Paratemnopteryx colloniana

コモンネーム:なし

和名:コロニーローチ

1年以上床換えしていない.

2年だとこの倍の量になるのだろうか.

こんな状態だが,臭気や汚さが出てこない.

床は殺菌された特殊な床材を入れているような感じ.

シェルターもボロボロだが,どこまで掃除無しで出来るか挑戦中.

ちなみにドイツのブリーダーは,本種の幼虫は大変小さいので,クモやサソリの幼体に最適な餌となる.

と書いている.

パクったかと思ったが,私はSymploce pallensの幼虫でした.

しかし,糞の様子はSymploce pallens,Symploce macropteraもよく似ている.

2020 .3.9

ヒメクロゴキブリ 3月

Chorisoneura nigra in March

歳とともに冷え性になり,足元が寒くてしょうがない.

本当に寒い.

そんな言い訳を,啓蟄を忘れていたことに利用してはいけないが,啓蟄です.

3/5から始まって,3/20までのようです.

異常気象が続いているので冬眠する動物はどう感じているのでしょうか?

(こうして見ると,前胸背板側縁の透明度がすごい)

本種も室内管理なのだが,気を使って一番寒い場所に置いておいた.

そのせいかわからないが,沢山の幼虫が発生している.

しかし,成虫も出ておりこの影響が夏にどうなるか.

今年は,本種,出戻りのイエゴキブリ,スズキゴキブリ,キチャバネゴキブリ,マダラゴキブリ類が重点種になりそう.

2020 .3.6

イエシロアリ修復能力

The ability of termites to repair

イエシロアリの給水塔だが,調子よく使えている.

ただ,水の減りが早いので下のコップに水を入れるのが手間.

昨日も入れている最中に土壁に触れて穴が開いた.

しかし,そこは大家族のシロアリ.

一日でこの通り修復.

大したものだ.

2020 .3.5

Oxyhaloa deusta

Oxyhaloa deusta

コモンネーム:Red-Head Roach

和名:オレンジヘッドビュレットローチ

糞の粘性が高いと思うのだが,壁面に付着し内部の様子が見えにくくなる.

ゴキブリらしくないゴキブリである.

掃除後.

前が汚すぎるので,特別綺麗に見える.

2020 .3.4

グリーンバナナローチ

Green Banana roach

久しぶりにまともな写真を撮った気がする.

私の所では黄色はPanchlora niveaからは出ないです.

Costa Rica産sp.だけです.

黄色少し歳とってますね.

若い個体は薄茶色の部分も少なくもっと綺麗です.

2020 .3.3

蒲鉾板一応の決着

Temporary settlement of Kamaboko board

正月といえば蒲鉾.

正月休み前に,部員に食べたら板を持ってくるようお願いをした結果1枚入手できた.

もう一枚は私の実家にあったので合計2枚.

ブランクとして,某防蟻システムの餌木を並べて2/1観察開始.

冬のせいか中々どれにも食いつかなかったが,置いてから約半月後.

どれも蟻道がまとわりついている.

さら2日後.

みるみる土が盛られていく.

さらに7日後.

やる気を出したイエシロアリは恐ろしいですね.

そして現在.

餌木はドーム状なので土が盛られていないが,土に固着されている.

ひとまずよかった結果です.

ところで,この木は何だろうと思い,「かまぼこ 板 種類」で検索すると疑問も解消できます.

興味のある方は調べてみてください.

蒲鉾板ネタはこれでしばらくお休みしますが,実験で使った木の商品は記録しているので,今後板が集まれば比較してみたいと思います.

2020 .3.2

ヨロイモグラゴキブリ脱皮

Macropanesthia rhinoceros a little later to ecdysis

本種の脱皮の瞬間はまだ一度も見たことがない.

予想からすると,土の中にもぐって行われていると思うのだが,飼育環境ではどうなのか?

たまたま,直後から少し経った個体を見る事が出来た.

綺麗な色です.

多分,潜らずに地表で脱皮したのでしょう.

脱皮殻が外の転がっていました.

2020 .2.29

うるう年生まれのゴキブリ

Periplaneta americana born in a leap year

ゴキブリの管理と,コロナウイルスの影響で変わった来週のスケジュールの見直しをしていて気が付いた.

今日は4年に一度のうるう年.

今までの人生,何度も過ごしているがこの日に生まれてもいないので,特別な感情は抱いたことがなかった.

しかし,先ほど採卵したワモンゴキブリ単為生殖卵鞘はうるう年生まれ.

間違いなく世界でこれ一つだけであろう.

しかも,単為F11.

で,土曜日ですがupしました.

卵鞘.

食われないうちに回収.

親.

無事に孵化すれば,この親と同じ前胸背板の模様の個体が20匹ほど生まれるが,ほんと孵化率悪い.

2020 .2.28

スズキゴキブリ幼虫の成長

Nymphs growth of Periplaneta suzukii

これだけ順調だと半分自慢です.

現在,幼虫は3齢~終齢と育っており,そろそろ成虫がでそうな時期です.

幼虫の飼育は,各個体が動けるので,飼育環境に幅を付ければ自力でそこに移動して生きますが,今後卵鞘の産み付け場所は,管理が難しそうです.

この幼虫たちも,もとはW成虫が産み落とした場所からスタートしているので,この環境で産卵させればよいのですが,現在マットにシロワラジが発生しており,食害が気になるところです.

近いうちに同じ環境が作れる材料を用意する必要がありますね.

2020 .2.27

ホラアナゴキブリの飛翔能力

Flying ability of a Nocticola uenoi uenoi

蓋を開けた瞬間容器壁面より舞い上がり,テーブル奥の棚に着地.

その距離110㎝.

雰囲気はハタハタと直線的に,草むらから飛び出す小型の双翅目のような.

久しぶりに感動を覚えた.