ゴキブログ一覧

2021 .12.7

マダラゴキブリ飼育

Rhabdoblatta guttigera Breeding

新しい水容器の環境になじめていないのか.

♂です.

水の状態は澄んでる様に見え,良さそうなのですが死亡する幼虫が少し増えているように思います.

見た感じは溺死ですが,自分から入っているはずだし.

同じ個体か分かりませんが,このミズゴケにはいつも1個体潜っています.

水苔は溺れそうにないのでこれにすべきか.

しかし,幸いなことに,成虫は2ペアほどいるようなので,一見平和に見えるこの環境を維持できれば産んでくれそうですが,しばらくは気が抜けそうにありませんね.

2021 .12.6

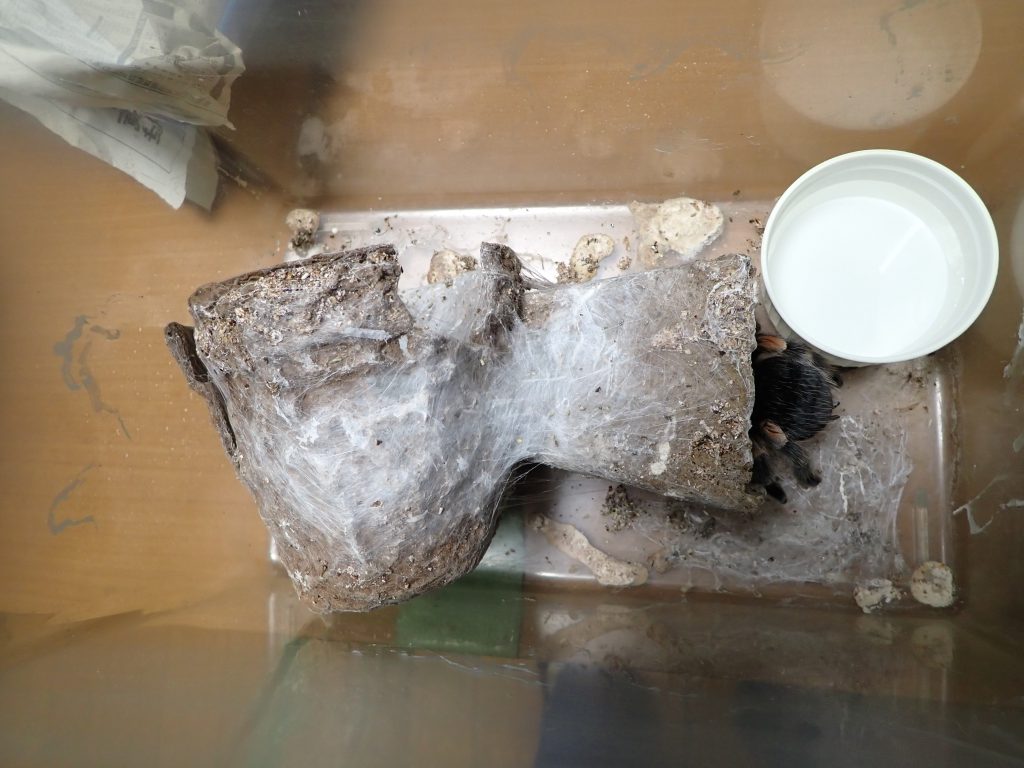

大土蜘蛛

Theraphosidae

映画に出るような,いかにもクモの巣状態になりました.

そろそろクリスマスですし,この雰囲気いいですね.

8年ほど前にT中さんから頂いた本種ですが元気に育っています.

♂がいないので残念というか,増やすことができないことです.

増えても欲しい人などいないのでそれでよいのですが繁殖マニアとしては産ませてあげたいような気もします.

2021 .12.3

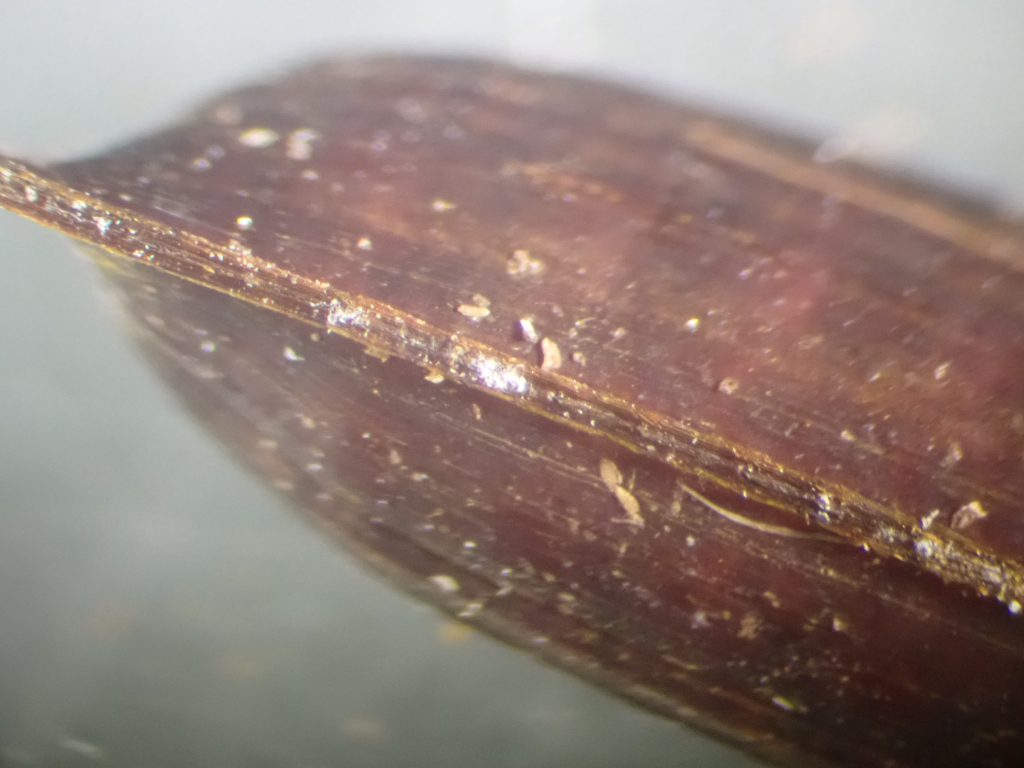

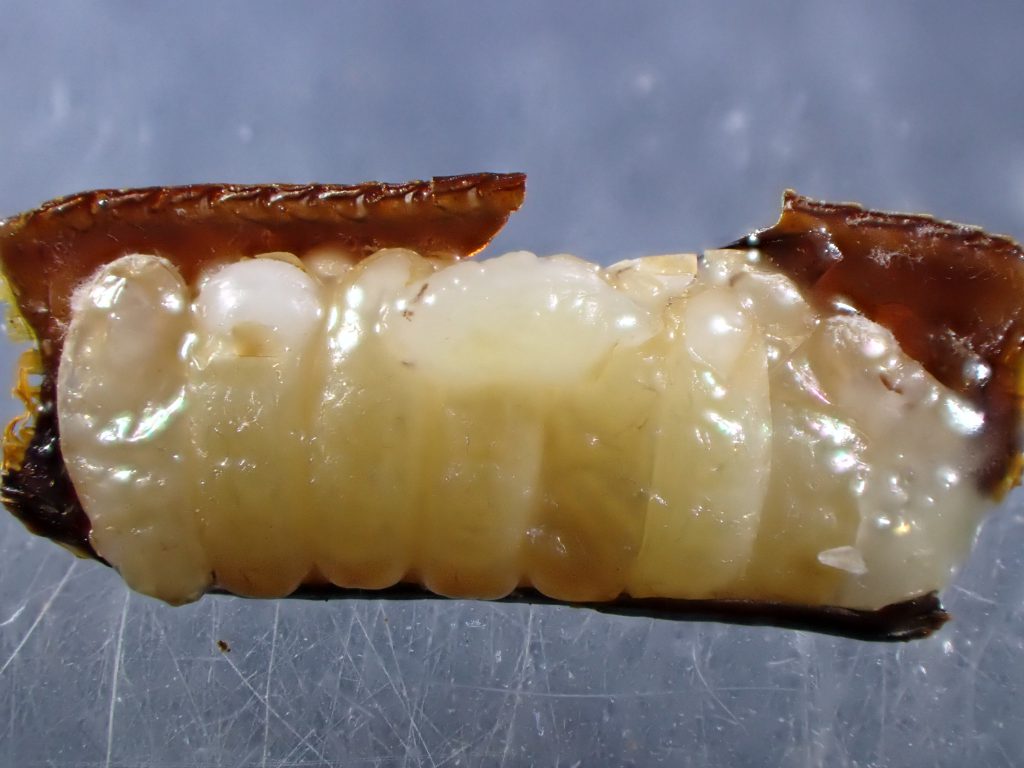

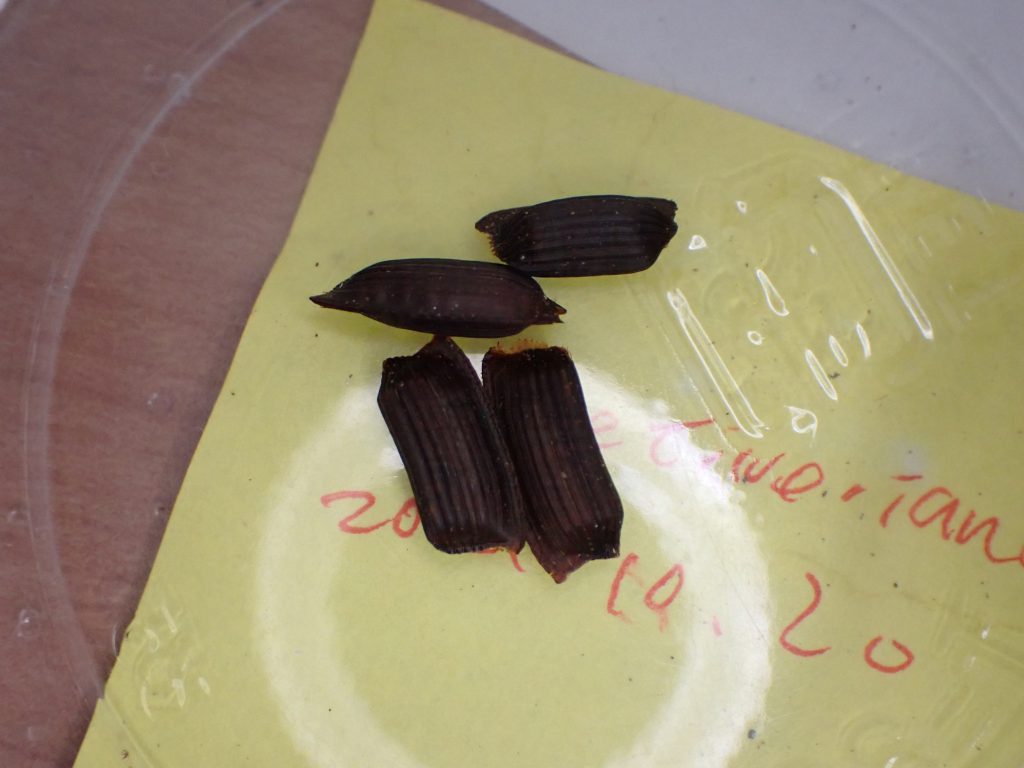

Therea petiveriana卵鞘ダニ

Mites on the ootheca of the Therea petiveriana

本種,ダニにやられ残った幼虫は軒並み中が空になり,羽化の見込みは少なそう.

防ダニマットの効き目もなく何とか成虫になった個体も数匹いますが果たして産卵するかきわどいところです.

望みはこの様に隔離保管している卵鞘だったのですが,定期的な加水をしようとふたを開けるとダニが付着!

この容器に入れる際,実体顕微鏡で卵鞘に卵や幼虫が付着していないか確認していたのですが入っていました.

中を探すともう1つの卵鞘も付着している.

見逃しの原因は,すでに卵鞘内に侵入していた卵鞘を気が付かずに混入させたことだと思うのですが,厄介なダニです.

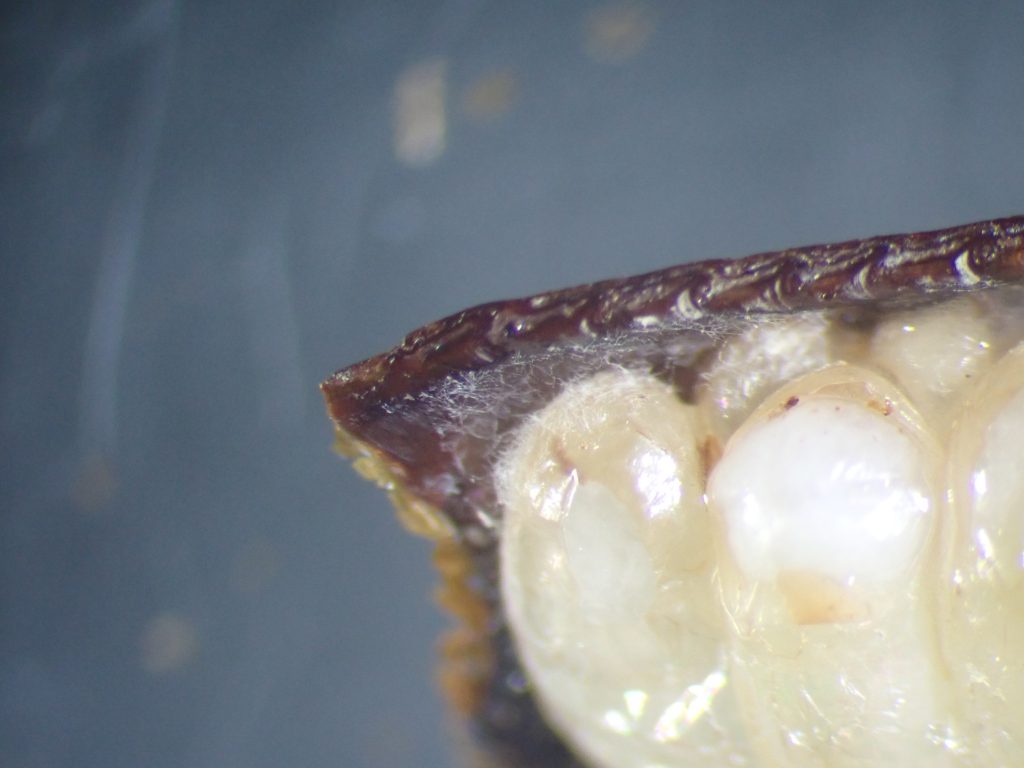

卵鞘の端を見ると隙間がありダニが脱出しようとしています.

もう一つの卵鞘は結合部に隙間があり出入りしていました.

中はダニしかいません.

もう一つ気になる卵鞘が.

こちらはカビと思われる菌糸がうっすらと出ています.

全体の状態はよさそうですが,カビは入り込むので排除決定.

ついでに中の状態を確認すると,発生はしていますが生きているかの確認は出来ず,ダニは入っていませんでした.

しかし,端の空間には菌糸が伸びていました.

いずれにせよダメだったかもしれません.

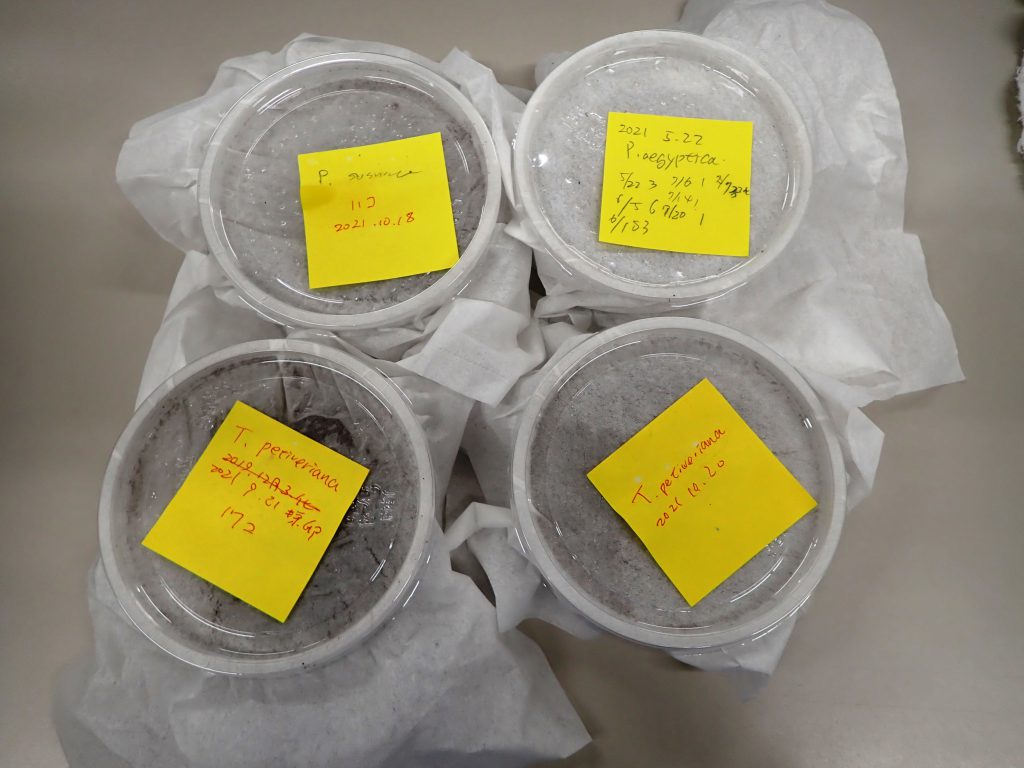

最終的に残った卵鞘は4個.

1個に16卵はありそうなので一つでも孵化すればつながるのですが….

2021 .12.2

Thorax porcellana ♀ 産んだ

Thorax porcellana ♀, Born!

産まれました.

まだ白いので産出された直後か,初齢まではこの色なのかもしれません.

少し翅が曲がっていたので心配していましたがうれしいです.

マイナーな野外種は,そう簡単に飼育できないイメージがあります.

幼虫で入手した場合は羽化のタイミングが合わずに終わることも幾度となく経験しています.

今回もドキドキしていましたがとりあえずあっさり幼虫までは進みました.

まだしばらくは本種のドキドキが続きそうです.

2021 .12.1

Thorax porcellana ♀

Thorax porcellana ♀

♀が写真を撮らせてくれました.

腹部が大きいですね.

産仔してくれるといいのですが.

♂はいつもの定位置にいます.

本種を検索すると,翅の下に幼虫を潜り込ませている写真が出てきます.

ゴキブリの中でも,まして昆虫の中でもそんなに多くないと思います.

この目で見て,撮影したいですね.

2021 .11.30

チャバネゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding container of Blattella germanica

チャバネゴキブリは,普段から触っているゴキブリですが,珍しいネタがあまりないのでクロゴキブリより登場頻度が少ない種ですね.

床替えも月に何度も行っているのですが,このケースは成虫を実験で使ったため,齢数が偏った状態になったようです.

全部脱皮殻です.

普通は炭カルが薄くなって逃げだしそうなので行うのですが,今回はケース下に脱皮殻がたまりすぎて,歩くのも支障が出ているようなので実施しました.

この状態の上にいる虫体は素早く走れないので,ピンセットで容易に捕まえることができます.

移し終えたケースの殻.

あっ,綺麗になったケースを撮り忘れました.

ごめんなさい.

2021 .11.29

Eucorydia aenea dasytoides

Eucorydia aenea dasytoides

タイワンオオルリゴキブリと言われる種.

約1年前に幼虫で頂き,やっと9割ほどが成虫となりました.

ルリゴキブリの3まわりくらい大きく,ハンドリングしても存在感あるし逃がしにくいですね.

大きいせいか色彩も綺麗に見えます.

本種は3亜種記載されています.

E. aenea aenea (Brunner von Wattenwyl, 1865) India (east); Burma; Nepal

E. aenea dasytoides (Walker, 1868) China (south); Vietnam; Taiwan

E. aenea plagiata (Walker, 1868) India; Burma; Thailand

この3種のタイプ標本はCockroach Species File Onlineで見ることができます.

本種は,おそらく台湾で捕獲されたのでインボイスがE. aenea dasytoidesとなったと思うのですが,翅の長さだけ比較するとE. ucorydia aenea aeneaに似ています.

時間があれば,記載論文でも読んでと思いますが,いずれも1800年代なので…と思いましたが,どれも同時期なので比較できそうですね.

それと,亜種なのでよく似ている3種かと思えば,E. aenea plagiataなど翅の色・模様が全く違う,別種でもよいくらい.

分類は深いですね.

2021 .11.26

クロゴキブリ幼虫

Nymph of a Periplaneta fuliginosa

床に近い場所で作業していたら発見した.

していなければ見逃していたと思う.

放置するとすぐに見失うので,とりあえず確保してどうした物かと考えた.

こうなると潰すのもためらわれ,かと言って飼育も今更どうかと.

結局,去っていただきました.

ハエトリの餌になるか,無事再会できるか.

自然とはそういうものでしょう.

2021 .11.25

Thorax porcellana

Thorax porcellana

珍しいゴキブリを入手しました.

日本ではコモリゴキブリと言われているようです.

学名を直訳すると「磁器の胸部」

写真はオスですが,♀はもう少しふっくらとしており,まさにその通りかなと...

ちょうどリンゴを食べているところです.

本種は1属1種でThoracini族含まれます.

同族にPhlebonotus属があり,これには2種.

Phlebonotus pattensも本種同様に翅下で幼虫に授乳のような行動をとるそうなので,Thoracini族はすべて同じような生態であると思われます.

いずれもインド,スリランカに分布するようです.

インドはTherea属など興味深い種類が多い国ですね.

2021 .11.24

マダラゴキブリ成虫

Adults of Rhabdoblatta guttigera

新成虫が出はじめました.

前回は,ケースだけ換え水場や潜みマットは換えてませんが,今回は雌雄もそろっており,産仔がはじまると初齢幼虫が拾えなくなるので全て新調しました.

ちょうど水も乾き始めており汚さ全開ですね.

中の状態.

ケースの隅には幼虫の死骸も発見されました.

3匹も死んでいます.

もう少し放置していたらまだ増えていたかもしれません.

やはり,手を抜いてはいけない種ですね.

完成.

これでいつでも産んでも慌てることはなさそうです.

そううまく産んでくれるかな?

2021 .11.22

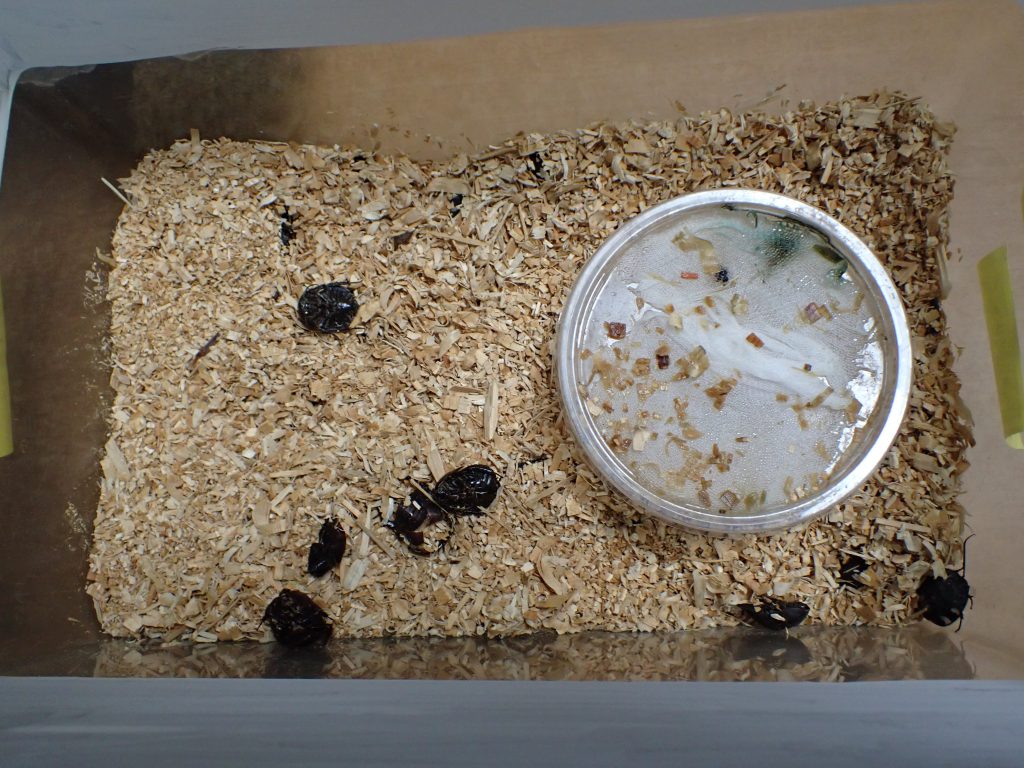

オガサワラゴキブリの食事

Food for the Pycnoscelus surinamensis

オガサワラゴキブリは単為生殖で増えることができるので,世界中の地域に分布を広げています.

日本の熱帯亜熱帯にも広く分布しており,鹿児島でも場所によってみることができます.

害は他のゴキブリ同様衛生的な害.

様々な寄生虫を媒介したり植物温室などでは植物の根を食べるなど農業害虫の側面も報告されています.

私も飼育にはニンジンなどをよく与えます.

ヤシガラに餌はこれだけで飼育できます.

それ以外にもたまに古くなったリンゴを入れるとこの通り.

よく食べます.

リンゴは果実ですが,ニンジンは根でもあり,この食事風景を見るとうなずけるところがあります.

2021 .11.19

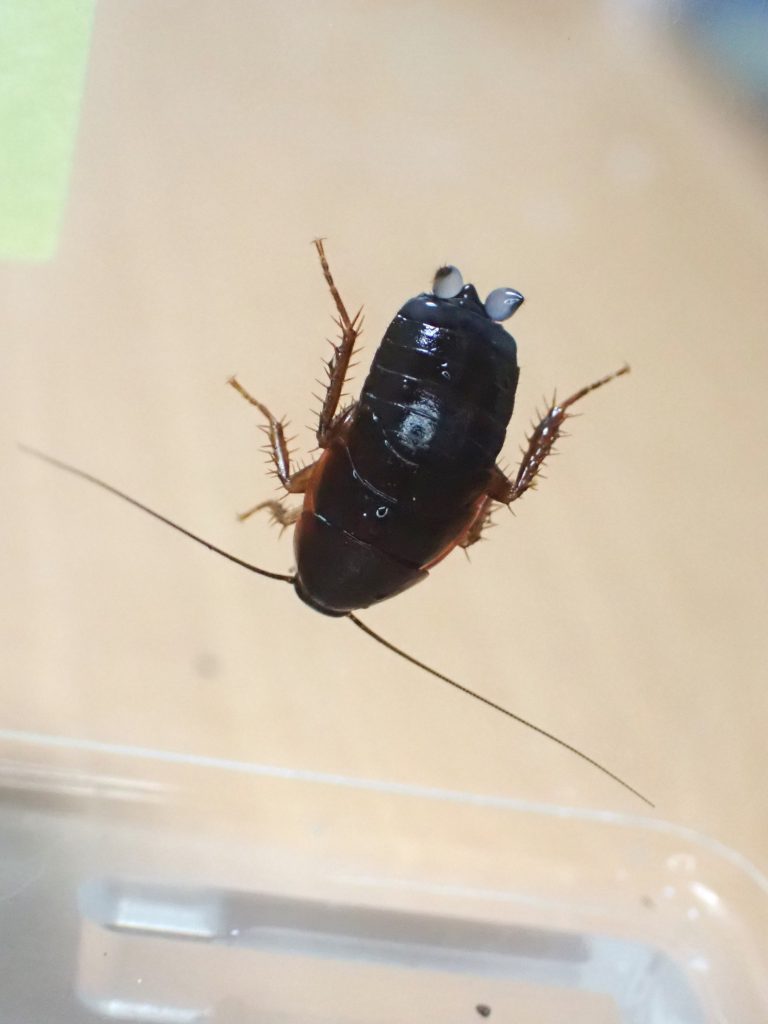

白眼ワモンゴキブリ幼虫

Nymph of white eyed Periplaneta americana

スクスク育っております.

しかし,このシェルターにはなかなか入りません.

2週間経過しましたが,いまだにこの水苔に潜り込んでいます.

この傾向は単為発生したワモンにも見られます.

そういった面から見ても,本系統を飼育している人は気を付けた方がよいかと思います.

2021 .11.18

スズキゴキブリF2の今

Periplaneta suzukii F2 Now

昨年の9月に入手したペアのF2の現在です.

成虫が出てきました.

産卵がはじまると出来なくなるので今のうちに床替えを行いました.

虫体数は7匹.

やはり,100個以上の卵鞘の中で1個しか孵化しなかったようです.

しかし,その中でこれだけ残っていれば弱い個体ではないでしょう.

♂成虫は出ていませんが,3匹は確認できました.

♀幼虫.

♂幼虫.

うまく時期も合いそうです.

果たして,孵化率が低いまま齢台が続くのか,低い中から産まれた個体なので上がるのか?

興味のあるところ.

いわゆる家畜化できればしめたものだが.

楽しみは続く.

2021 .11.17

徘徊性ダニ

Quick footed mite

ブログがはじまった当初よりお目見えしているこの徘徊性のダニ.

未だに駆除できていない.

が,自分的には着実に根絶に向けて進んでいると感じている.

扱いにも慣れ,他のケージにうつさないように注意できるようになった.

今回はオガサワラゴキブリに発生して駆除しているところ.

何度も駆除をしているが今回が見納め?

でその動きの速さをご紹介.

気が付かずに水容器の交換でもしようと持ち上げると,この速さで瞬時に手に登ってくる.

そのまま別のケースを触るとそこに侵入し広がっていく.

いなくなったら,それはそれで寂しくなるかもしれないがOK.

2021 .11.16

昨年もらったキスジゴキブリ

Last year’s Symploce striata striata

2020年の夏に2,3齢でもらった幼虫ですが,ついに幼虫のまま2年目に入りました.

今年の夏に成虫だと思っていたのですが,1匹しかいないのを理解しているのか羽化は来年持ち越しのようです.

今年は同産地の追加個体が入手できなかったので,来年に期待しているところです.

また,コロナもこのまま下火になれば採集に行こうか考えています.

これで交尾できる可能性が出てきました.

2021 .11.15

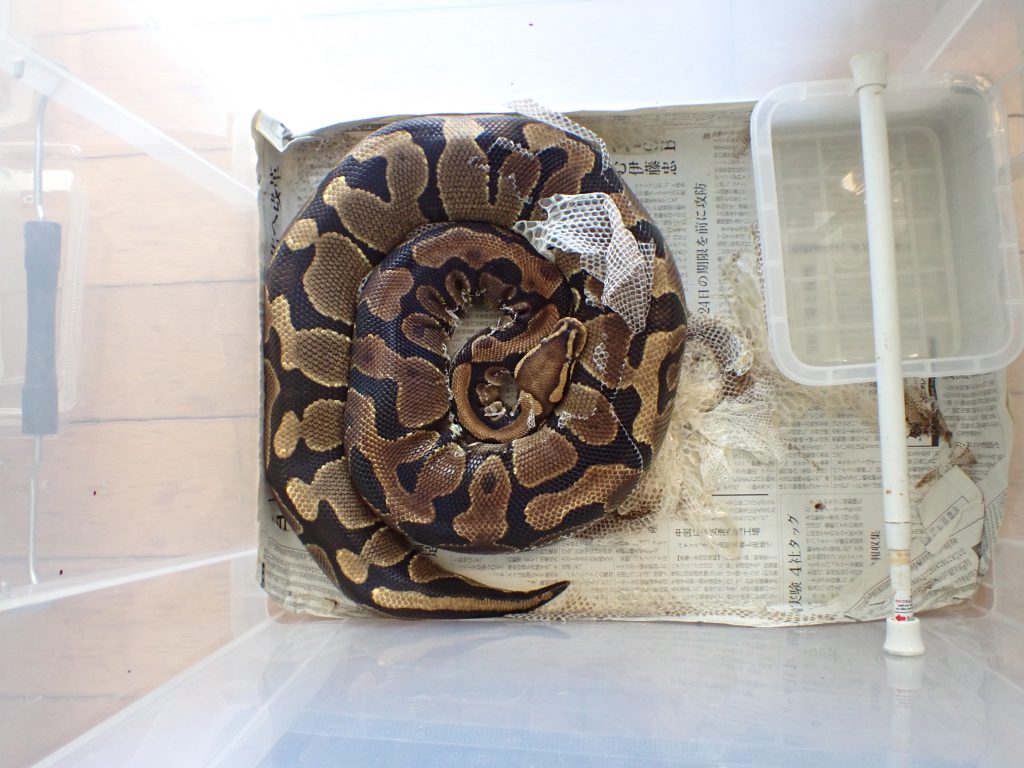

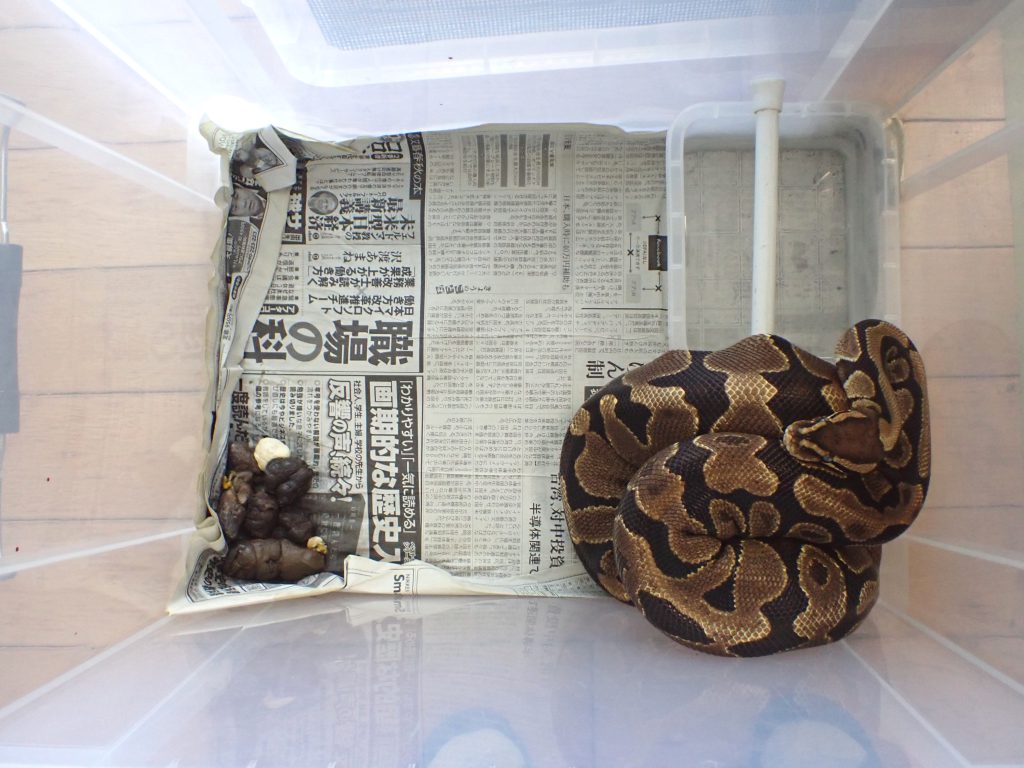

脱皮と糞

Snake shedding and dung

ボールパイソンが脱皮しました.

今回は珍しく皮が残っています.

久しぶりに入浴.

はじめは嫌がりますが,すぐになじんでまんざらでもない雰囲気.

よく観察すると,剥がれにくい頭部や腹面はむけており背面だけでした.

そのため,簡単に終わりました.

ただ,頭部付近はやはり嫌がりますね.

翌日.

アオダイショウとか場所も決めずに脱糞してその上に居たりするが,ニシキヘビは不潔なものだと分かるのだろうか?

この仕草はいつ見てもヘビっぽくないと思う.

2021 .11.12

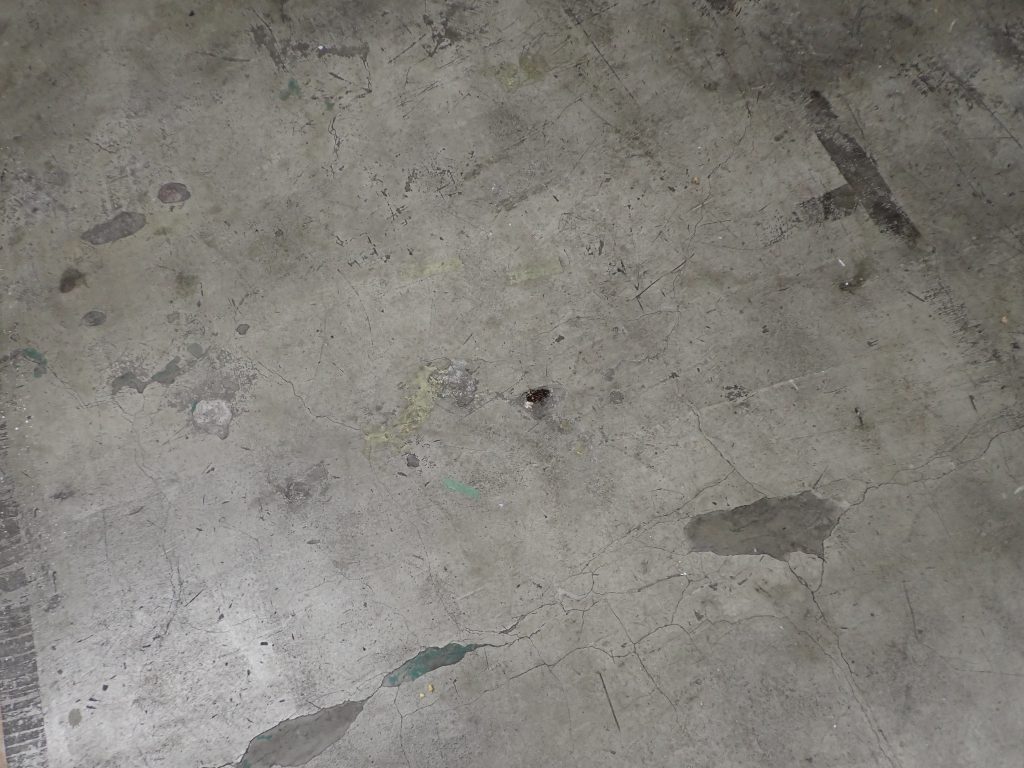

クロゴキブリ発見,自販機前

Smokybrown cockroach found, in front of vending machine

ここ数年,この建物では見なくなりました.

が,前もここで見たので,外から入り始めたのでしょう.

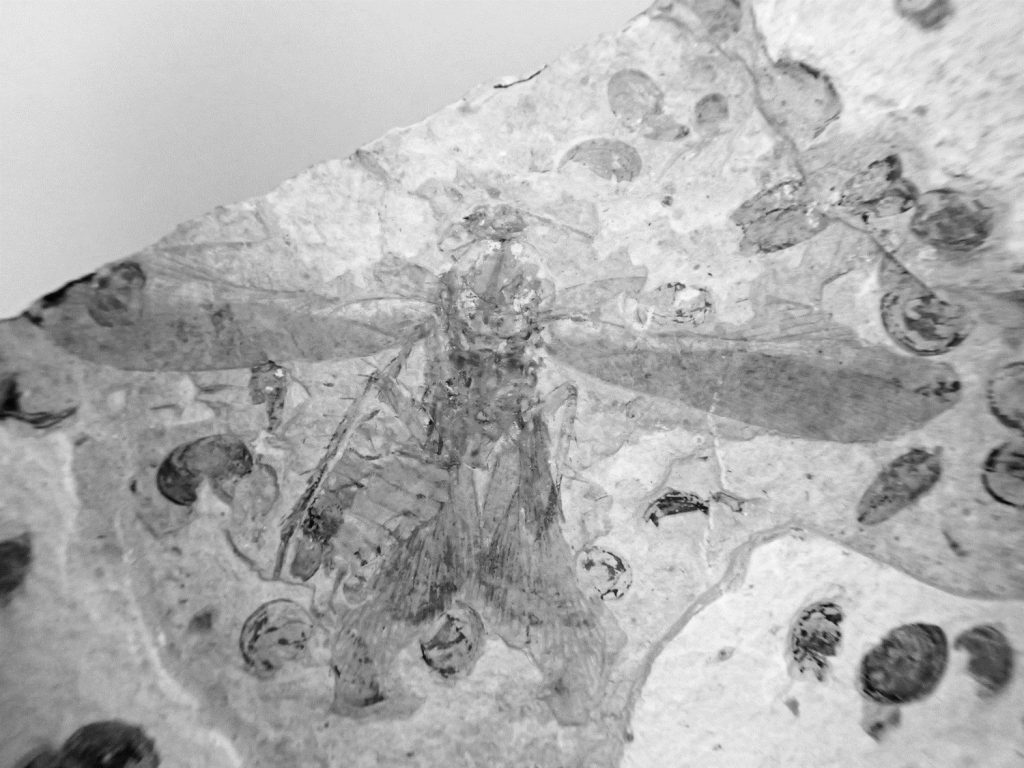

撮影した写真を見ていて化石に似ていると思い白黒にしました.

白黒.

化石の白黒.

翅や足の雰囲気が似ていると思うのですがいかがでしょう.

2021 .11.11

ヨロイモグラゴキブリのペア分け

Pairing for Macropanesthia rhinoceros breeding

だいぶ前に繁殖し仲良し大家族だったが,最近ギコギコケースを擦ったりしていたのでそろそろかなと思っていた.

今日見ると2匹が追い出されたように地表を徘徊している.

一方,ケース下では穴掘って仲良くしているグループもいる.

時期的に産まれるのかもしれません.

少し腹板潰れていますが♀.

こちらは♂.

頃合いも良さそうなので,ペア分けを行いました.

左が新婚さん.

右が2匹抜けて少し大家族.

両方頑張って産んでくれますように.

2021 .11.10

防ダニマットの効果

Effectiveness of tick prevention materials

Polyphaga saussurei.

5匹死亡.

Therea petiveriana.

7匹死亡.

ただし,死んでも前回のようにダニに食われることはなくなりました.

それと気が付いたのは,かなりの数のダニ(吸着体)が容器の内側に張り付いていました.

ゴキブリから離れたダニでしょう.

結構強く吸着しているので,簡単に洗って別のゴキブリ入れると移ったりしそうで恐ろしくなりました.

あと,手とかにも付着しそうなので,触った日は風呂入るまでゴキブリ触らないとか考えないと知らないうちにうつす可能性があるなと思います.

2021 .11.9

ゴキブリの歩きと走り

Therea olegrandjeani walking and running

ゴキブリは逃げ足が速いといわれる.

ワモンゴキブリの走るスピードは1秒間に70㎝~170㎝(石井,1976).

時速に直すと2.5~6.1Km.

では,ペットローチは?

Therea olegrandjeaniに走ってもらいました.

歩きは遅い.

歩く速度ならすぐに捕まえられそうだが.

しかし,逃げ足は54㎝を1.9秒.

時速約1 Km.

歩きから走りに移ったときは早いと思ったが,ワモンはその倍?

次回はワモンゴキブリに走ってもらいます.

2021 .11.8

イガ類の飼育

Tineidae rearing

鳥の巣から回収した鱗翅目の幼虫飼育.

多分イガの仲間だと思います.

なのでエサはこれ.

巣から回収した羽です.

幼虫の個体数によりますが,このサイズのビンだと2~3日で食べつくします.

羽は他の動物が付いているかわからないので-30℃以下の冷凍庫に入れて殺虫後に与えます.

2021 .11.5

ハイイロゴキブリ

Nauphoeta cinerea

ハイイロゴキブリは,害虫扱いされていますが,爬虫類の餌として古くから飼育されている種です.

海外でも研究は古くから行われ,「発声」と呼ばれる現象も1960年代に研究されました.

Hartman,& Roth(1967)によると,前胸部の後縁と前翅の翅脈を擦り音を出すようで,フレーズは2〜6個の複雑なパルスとそれに続く長い連続した不定形の音を3分ほど発するようです.

音は約15kHzまでの幅広い周波数帯で構成され,音圧は1cmで55〜65dBのようです.

確かに,夜とか飼育室にいるとカタカタコトコト音がしています.

というわけで大変メジャーな種となり,本種を飼育している人は逆に少ないのではないでしょうか.

私も,珍しいゴキブリは大好きですが,ゴキブリの古典と思われる本種やデュビアBlaptica dubia,ブラベルスBlaberus discoidalis,ドワーフヒッサーElliptorhina chopardi,トウヨウゴキブリBlatta orientalisは押さえておきたい種ですね.

ガラス面を登るとされていますが,炭カルは削らないので久しぶりの床替えとなりました.

餌食いが良く個体数が多くなると餌容器はすぐに空になりますが,飢餓にも渇水にも強く本当に丈夫です.

幼虫.

皆同じような茶褐色の幼虫ですが,他の種に比べ細長い個体が多いです.

♂成虫.

ちょうど♀の誘引行動をとっていました.

この腹板よく見るとずれています.

近親交配の結果なのか分か,昆虫全般に起こりやすいのか分かりませんが,飼育しているゴキブリでは珍しくないですね.

と思ったのですが,別の角度から見ると2か所でずれが出ています.

これでも普通に生活できるのは節足動物のすごいところでしょう.

床替え終了.

2021 .11.4

Gromphadorhina oblongonota幼虫生まれない

No nymphs are born.

ゴキブリ飼育も山あり谷あり.

だから楽しいとも言えますが.

マダゴキ特有の大型の寄生ダニを排除した群ですが,皆順調に成虫になりもう産んでも良さそうなのですが一向に生まれない.

こうゆう,「ん!?」っての意外と当たるんです.

それで,早めにと木のチップを入れたりしているのですが.

今のところ,追加の方策も見つからず,昆虫ゼリーを与えるのみ.

2021 .11.2

Periplaneta banksi感染?

殺Gウイルスに感染?

なんか広がっています.

気を付けていたのですが・・・.

前に様子を見たときに,なんかヤバそうと思い自然物を入れたのですが何の効果もなく激減していました.

おまじないだけではダメでした.

これは明らかに例のやつでしょう.

残った幼虫たち.

大プラケから中プラケに縮小.

さあ,立ち直るか!

がんばるぞ!

2021 .11.1

Princisia vanwaerebeki床替え

Cleaning of the breeding case of the Princisia vanwaerebeki

半年ぶりになります.

やはり,マダゴキ類はこのくらいの密度が安定して飼育できます.

今回は,水容器の下にカビが広がったし,糞量がかなりあるので掃除しました.

こうして見るとすごい量です.

しかし,基本乾燥してコロコロしているので,カビが出なければ糞を集めて捨てるだけでそこそこ綺麗になります.

完成.

2021 .10.29

アカボシルリゴキブリ

Eucorydia tokaraensis

悪石島産です.

昨年クラッシュして,幼虫数匹残っていたのですが,手厚い?飼育で何とか成虫になりました.

気になるのは雌雄がいるかです.

ルリゴキブリ類は,腹部の大きさだけでは見分けがつけにくく,腹端部の形状なんですが,見えませんね.

まあ,数匹いるので大丈夫でしょう.

2021 .10.28

ダニの続き

More on Mites

本グループのどのケースにこのダニが出ているのか確認しました.

まずはEupolyphaga sinensis

♂

♀

こんな顔をしています.

脚の付け根なども確認しましたが付着なし.

次,Polyphaga saussurei の別のケージ.

こちらは,現在大寄生されている成虫とは別の幼虫ケース.

綺麗なもんです.

次,Therea olegrandjeani

こちらもダニはいなさそう.

次,Polyphaga aegyptica,こちらは2ケージあるので1個目.

異常なし.

前胸背板と頭頂の間にいるのはツメダニです.

餌に発生するコナダニ類を餌として繁殖しています.

見ていたら,コナダニが前胸背板の奥にいたので追いかけて?いたのでしょうか?

この形はミナミツメダニでしょう.

こいつは,畳などに出ると人を刺して皮疹を引き起こす害虫になりますが,こういった隔離された中にいるのは,コナダニ類を食べるいわば益虫です.

しかし,今回の殺Gダニは食べないのかこの状態です.

2個目も異常なし.

最後,Therea regularis

異常なし.

ということは,Polyphaga saussurei に関しては,この寄生された個体を処分すれば,残っている個体群はダニフリーになります.

問題は,1ケージしかなかったTherea petiverianaです.

成虫が少し残っいるので,それが卵鞘を産みさえすれば,徹底的に掃除して孵化させればダニフリーが出来ると思いますが,少し時間がかかりそうです.

一連の作業をしている最中のPolyphaga saussurei 幼虫,起き上がりゴキブリ.

2021 .10.27

アリの卵

Ant eggs

卵は増えてきましたが孵化しているのかよくわかりません.

餌も食べているかよくわからず,慣れない生き物を飼育すると心配事が増えます.

それがまた楽しいわけでもあるのですが.

2021 .10.26

白眼クロゴキブリ全滅

Annihilation of the white-eyed Periplaneta fuliginosa

急に寒くなりましたね.

先週からストーブを使い始めました.

ゴキブリにもつらい季節到来です.

そして,本種もついに途絶えました.

♂でした.

いくつかの保存をしたので,お金があればジェラッシックパークごとく復活も可能でしょうが,そんなことして喜ぶ人は数人でしょう(笑).

Periplaneta属は気を付けましょう.

2021 .10.25

ダニの排除

Complete elimination of mites

殺ダニマットに移したゴキブリを改めて観察.

今は張り付いているだけ.

これが突然脱皮して喰い始める.

ダニはピンセットで擦れば剥がれるが,1個1個やっていられない.

面相筆の毛を短くカットして流水で擦りながら洗ってみたが,意外と落ちない.

で,結論は卵鞘から育てるのみ.

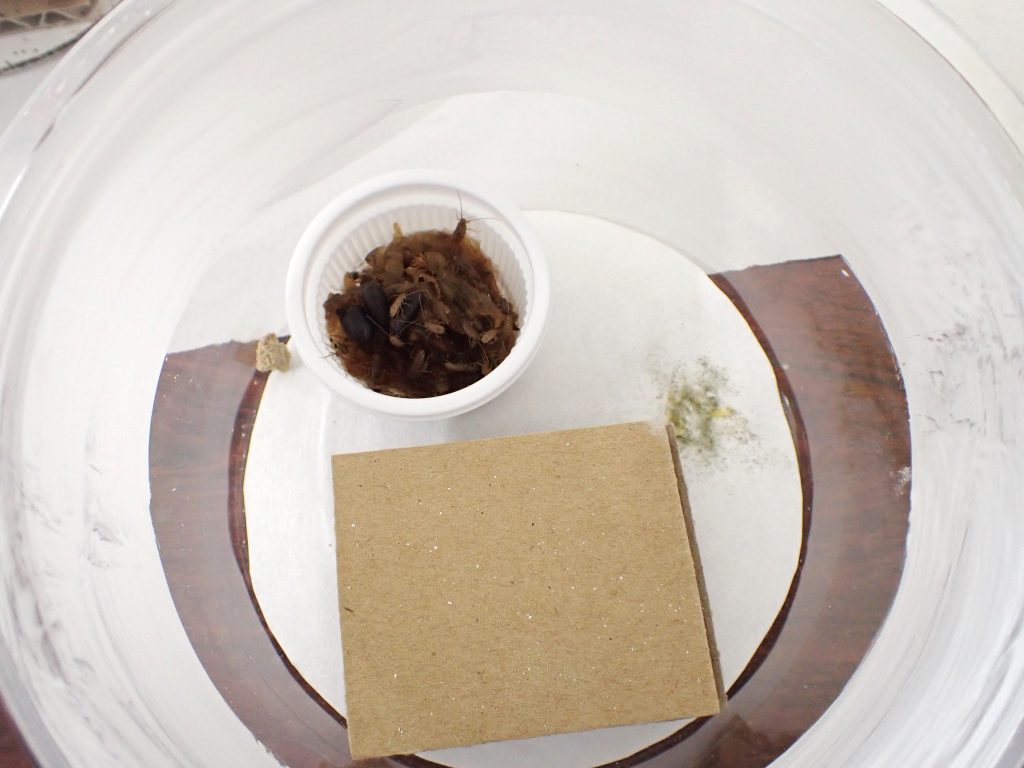

2021/7/21にPolyphaga aegypticaの卵鞘に付着するこのダニの卵をご紹介したが,結局このグループのゴキブリはこの方法で取り除くことにした.

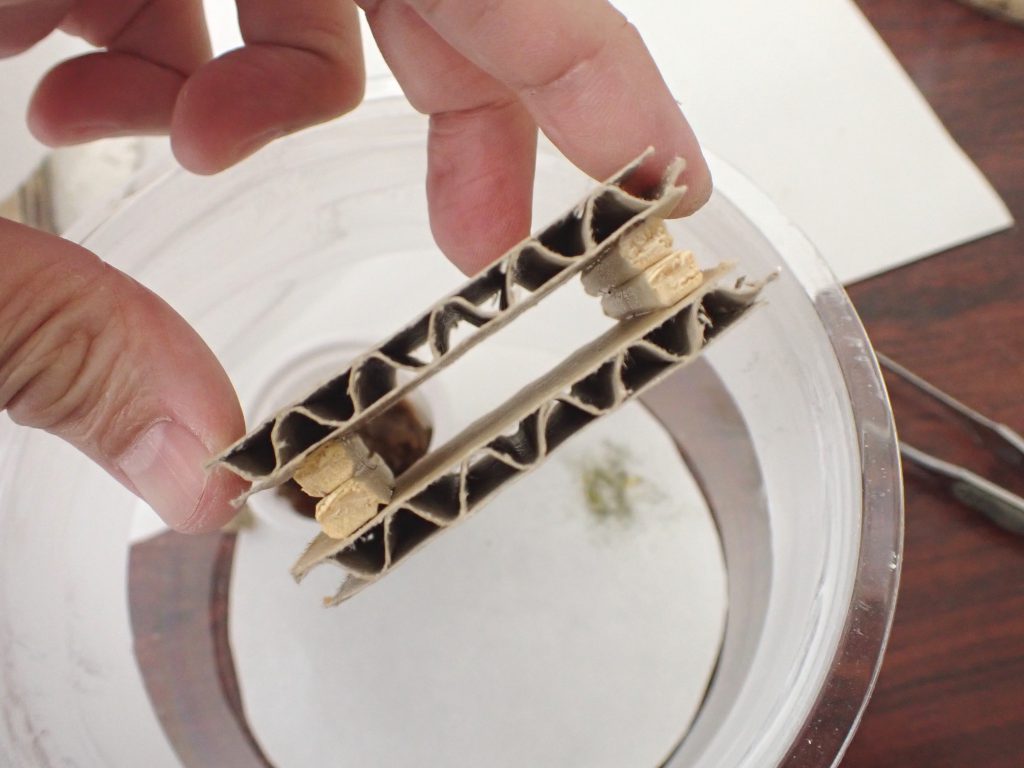

まずは各先端から確認.

これは割けているので×.

中にダニが入っている可能性が大きいし,すでに死亡している.

この作業は実態顕微鏡など拡大鏡が無いと難しい.

こちらは少し開いているので当然×.

これは〇.

そしてこのようにケースに入れ加温しながら保管.

孵化するまでは,生き残っている親から採卵しながら保管が続く.