ゴキブログ一覧

2012 .10.31

マルバネゴキブリの謎

The mystery of Hebardina yayeyamana.

本種は,「雄がいない」とか,「単為生殖する」など様々な噂がささやかれていたし,私も半分信じていました.

朝比奈(1991)に,あれだけ多くの個体が採集されているのだが,雌しか得られていないというのがなんともロマンを感じ,単為生殖説が生まれたと予想するが,

こちらは♀成虫.

そして,♂成虫.

一回り以上雌に比べ小型で細い.

尾突起もはっきりと確認できる.

卵鞘.

これは期待しても良いでしょう.

ちなみに単為生殖の可能性は0とは言い切れませんが,今まで飼育した経験から考え,まず無理でしょう.

2012 .10.30

ワモンゴキブリの寿命

The life of Periplaneta americana.

産卵されてから1,018日生きた個体.

卵期間50日.

幼虫期間180日

成虫期間788日

約2年10ヶ月.

2年6ヶ月過ぎた頃から特に気にかけていたが,よく生きたと思う.

卵期間は,私のところでは38~51日.

幼虫は長い個体で534日の記録があるので,まだまだ記録は伸びそうだ.

はたして,この寿命を越える個体が現れるか?

まだ候補はいるので楽しみである.

ワモンを繁殖させずに1匹だけ飼う.

こうゆう楽しみもいいかもしれない.

ただし,雌は単為生殖し,卵鞘は孵化するので,増えてしまう事もある.

ちなみに,あまり産卵しない個体ほど長生きする傾向にあるようだ.

2012 .10.29

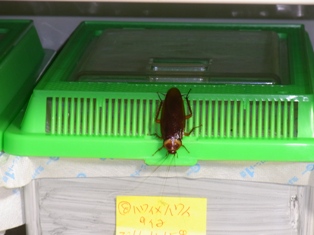

Eurycotis floridana またまた脱走

Eurycotis floridana escaped again.

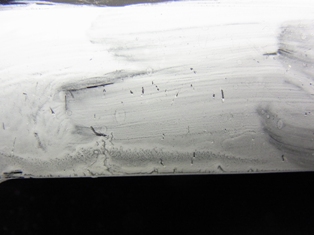

こんな状態でした.

炭カルも片面は全く付いておらず,

防虫シートもこの通り.

中を見ると,水は無い,餌は無いはで,これでは怒りますな.

チャバネゴキブリなどは,個体群によって,すぐこんな状況になる事もあるが,防虫シートに穴を開ける能力は無いので,脱走は無い.

本種も体が大きいので大事には至らないが,よくない管理です.

ケージを変えておしまい.

水と餌に群がる状態.

この生命力を見るに,害虫として扱われてしまう訳が分かる気がします.

2012 .10.26

Morphna dotata 無性卵

The asexual egg of Morphna dotata.

今年2度目の卵排出.

一度目は若気の至り と若干焦りながらも,希望を持っていたが,2度続けて起ると諦めが付くというもの.

雄がいないので同定は出来ないが,Morphna dotata ではないかと思われる.

大きくて,綺麗な種なのだが,残念.

2012 .10.25

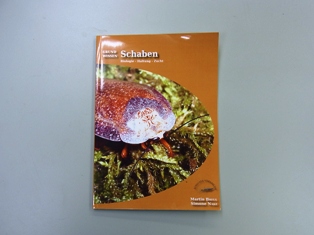

ゴキブリの本

Blattodea,Biologie – morphology- breeding

先日購入した本.

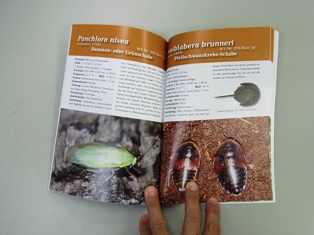

ドイツ語で書かれているが,絵や写真は綺麗で,専門用語は何と無く分かるので,持っていても損はないかも.

アク○ホリックにて販売中.

2,400円.

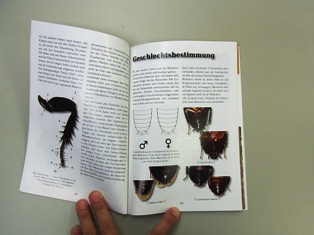

雌雄の見分け方や,お馴染みの種が多いがペットローチの説明がカラー写真とともに載っている.

2012 .10.24

Therea regularis

Therea regularis

変わったゴキブリを入手しました.

羽化するまでは,信じられませんでしたが,こんな変化もあるんですね.

白玉.

Therea petiveriana.

そして,オレンジ玉.

Therea regularis.

両種ともインドに生息.

インドといっても広すぎてどこだか分からない.

あれだけ広い土地と気候があれば,未記載種も沢山いるでしょう.

まあ,記載するのが大変なわけですが.

これは♂なので,雌雄のタイミングが合うか.

2012 .10.23

ゴキブリ生け捕りトラップ結果 つづき.

Continue as a result of a cockroach capturing-alive trap.

トラップを設置した場所は当然ワモンが発生している場所.

回収していると沢山見かける.

通路で踏まれた中齢ワモン.

その側のコンクリートクラック内に潜む多分成虫ワモン.

アンテナだけが左右に揺れて妙な威圧感に包まれている.

しかし,こんなにいるなら手で捕った方が早い.

そんな訳で,そうする事に.

こんなもんです.

粘着シートにも生きたまま付いている.

これは♀.

上手くはがせば,これ1匹で1年後は数十匹~数百匹に殖やす事ができる.

2012 .10.22

ゴキブリ生け捕りトラップ結果

The result of a cockroach capturing-alive trap.

回収してきました.

どうですか.

綺麗ですね.

捕まっている気配がないです.

炭カルを塗った部分を見ると,ゴキブリと思われる足跡が付いています.

しかし,数は少ないですね.

中央の誘引剤は食べられたのか無くなっています.

あまり期待をせずに中を調べると1匹幼虫がいました.

設置した場所が天井裏だったので,生息密度は高くなかったと思われます.

これなら,ビントラップの方が成績良かったかも知れません.

つづく.

2012 .10.19

またノミバエ

Reincarnation of Phoridae.

飼育室に,ノミバエが飛んでいるので,おかしいとは思っていたが,怪しいケースは全く正常.

外からの侵入も考えられる捕獲数なので,それほど危機意識は持っていなかったが,やはり発生源が室内にあった.

ヒメチャバネゴキブリの中.

発生数は5,6匹程度だったが,完全駆除しなければどこに飛び火するか分からないのがこの種の恐ろしいところ..

殺虫剤は使えないのでいつものアルコール駆除.

この大きさの虫であれば簡単に動きを封じ込める.

希少種に入られたら一大事なので,数十匹を新容器に移し,他は淘汰する.

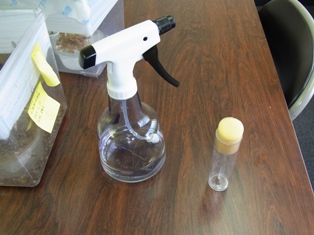

左がエタノール,右がゴキブリを捕獲して移すプラビン.

以前は,ショウジョウバエ培養に使っていたが,お役御免になり,採集ビンに使っている.

すっきりしたが,これだけいればすぐにもとの数に回復する.

侵入した原因を考えたが,コバエ防止シートに空いた1mm程度の穴.

これしか考えられない.

気をつけましょう.

2012 .10.18

コロセウス幼虫の擬死

Sham death of the larva of Blaberus colloseus.

擬死と気軽に書いたが,ウィキペディアを見るだけでも様々なタイプがあることに驚いた.目的は外敵に遭遇した時に自分のみを守る事.

昆虫以外にもヤスデやヘビなどにも見られる行動らしい.

Lucihormetica verrucosa のグループの幼虫もよく固まる.

ちなみにタヌキ寝入りも擬死とは知らなかった.

ゴキブリを通して,少し知識が広がった.

2012 .10.17

硫黄島 10月の生物

The living thing of Iwo-To.October , 2010.

このときは,今まで見た中では,最もよく南硫黄島が見えた.

しかし,滞在の長い人に聞くと,もっとはっきり見えるときもあるそうだ.

山頂は相変わらず雲に隠れている.

ミナミヒラタゴキブリ.

オガサワラゴキブリの幼虫を襲っているアシダカグモ.

オオムカデ.

ここのは父島の個体より大型が多い.

アカガシラカラスバト.

光に反射すると赤紫色に光大変綺麗です.

2012 .10.16

ネバダオオシロアリの巣作り

Making the nest of a Zootermopsis nevadensis.

イエシロアリ3年物の壊滅がショックで,それ以来,こまめにシロアリも床換えを実施することにした.

本種も,調子良さそうであったが,キノコが生えたりと腐朽が進みそうなので前回垂木などを餌として与えたが,結構シロアリには好評で,盛んに摂食,巣を構築しだした.

クヌギの産卵木も入れてあるが,垂木も同じ様に食べている.

やはり家の方が好みでしょうか.

女王が何所に居るか分からないが,動きが外から観察できるのは楽しい.

そのうち出てくるかもしれない.

2012 .10.15

龍ヶ崎 秋の昆虫

Insecta found in Ryugasaki during autumn.

階段を登れずうろついていたカメムシ幼虫.

体色が濃紫のメタリックに発色して綺麗だ.

シロヘリクチブトカメムシの幼虫ではないかと思うが.

研修所の入口脇にあった鉢皿に生き物発見.

コシマゲンゴロウ.

久しぶりに見ました.

夕方暗くなってきた頃,窓から巨大な飛行物体が.

ケラでした.

ケラって飛ぶんですね.

知っていたような気がするのですが,実際飛んできた時はなんだかさっぱり分かりませんでした.

クロゴキブリの飛翔と同じ感動でした.

2012 .10.12

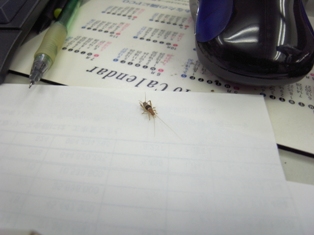

またまた 机に招かざる客

Often He is an uninvited visitor to my desk.

カネタタキといい,不明のゴキブリ(正体判明)といい,いろんな虫が出没する.

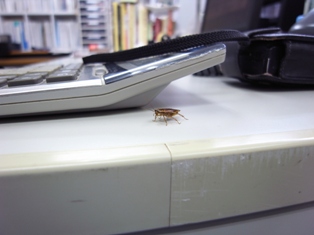

本日は,超メジャーなチャバネゴキブリでした.

動きは比較的とろいので写真は撮りやすい.

いい気になって撮っていたら,結構あちこち歩かれた.

産卵中の♀.

捕獲しておいて良かった.

侵入経路も判明.

現場から回収してきたネズミ捕獲器の回路内に侵入していた個体であった.

ちなみに前回の謎ゴキはPhoetalia pallida でした.

なぜこんな所にいたか,これまた人には言えない心当たりがあり.

原因判明で一安心.

2012 .10.11

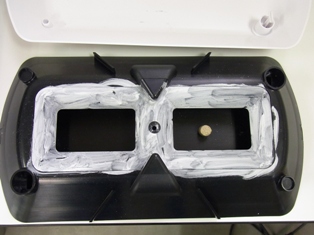

ゴキブリ生け捕りトラップ Made in USA.

The capturing-alive capture machine for cockroaches.Made in USA..

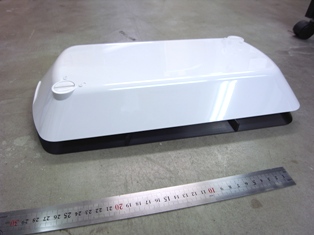

結構大型の滑って落ちる落とし穴タイプのトラップ.

取引先の企業から,面白いものがあるとの事でお借りした.

本当は,粘着シートも付属するちゃんとしたゴキブリ駆除器.

白いのは滑りを良くする為の炭カル.

製品には粉がついていたが,粉だらけになるので,炭カルにした.

捕獲して生かすために,固型飼料とニンジンをラップで包み,少しだけ切れ目を入れた.

真中に,付属の誘引剤を置く.

完成品.

これを,上野のワモンゴキブリが生息している天井裏に設置.

回収は今月中旬.

お楽しみ.

2012 .10.10

エタノール殺虫 その2

Insect killing using alcohol. Vol.2

エタノールによる殺虫は,微小な昆虫に威力を発揮する.

前回はヒトスジシマカでしたが,今回は強敵ニクバエ.

止まった瞬間を狙い,必死に霧吹きのコックを握り何とか仕留める事が出来た.

一度飛行能力が殺がれればこちらのもの.

しかし,そこいらじゅうアルコール臭が漂う事になるのは仕方ない.

こうなると何の種かさっぱり分からない.

乾燥させてポーズをとらせたついでにハエのオモチャとの比較.

こんなものでしょう.

ちなみにシリアカニクバエでした.

2012 .10.9

Eurycotis sp.( Saint Martin)産卵

Laying eggs of Eurycotis sp.( Saint Martin)

いくつかの雌が産卵を始めた.

産卵後も濃茶にならない卵鞘がいくつか見られる.

この傾向は,卵鞘を産み落とす大型のゴキブリによく見られる.

特に本属を含め,Eurycotis属やDeropeltis属に多く見られる.

インブリの影響もあるかもしれないが,今のところ累代をする上で,特別支障は感じていない.

しかし,Archiblatta hoeveniiのように,突然孵化率0%になる種もいたので,油断は禁物である.

2012 .10.5

ヨロイモグラゴキブリ衰弱

Macropanesthia rhinoceros has become weak.

最近,若い個体が殖えて来ており,飼育は安定していると思っていた.

そんな中,Adult 雄の動きが鈍くなって,腹節も伸びた変な状態になっている.

寿命が長い本種とは言え,いつかは尽きるはず.

つきた後は標本にしようと思い,隔離飼育にしたが何と無くまだ生きている.

こんな容器に入れると,昔クワカブをやっていた頃のショップの陳列に見えて,とても弱っている昆虫に見えない.

しかし,触角は先端が欠損して,高齢といった風貌である.

2012 .10.4

机の上に来客

The cockroach which haunted the desk

様々な虫が出没する事務所だが,今回はこれまた珍客が.

これは明らかに国内種ではない.

なぜ飼育室ではなく,事務所にいるのか.

原因と種は大体検討つくが,とりあえず終齢のようなので,飼育して確認する事にする.

2012 .10.3

ワモン出現

Periplaneta americana appearance.

ゴキブリ類の飼育は大体夜間に行う.

だからって「ワモンが徘徊しても良い」との関係は全くないが.

オガサワラゴキブリの飼育棚にワモン発見.

遠目に雄と分かったので,真剣に捕獲体制をとらなかったのだが,逃げた.

いずれはトラップに入るとは思うが.

2012 .10.2

綺麗な生き物なんですが

It is a beautiful living thing. (Pseudomops septentrionalis)

よく増え,飼育環境が多少悪化しても,もろい感じはしません.

分布はUSA,メキシコ,コスタリカ.

結構広い地域に見られるようです.

しかし,インドに行った時も,インド原産のTherea属を探しましたが,見つかりません.害虫種なら見つかりますが,野外種は生息ポイントが限られているのかもしれません.

2012 .10.1

ニホンヤモリ

Gekko japonicus

出勤すると,階段の脇で発見.

外ではたまに見かけたが,事務所内では初めて.

どこかの通気窓から入ったのだろう.

飼って見ようかと捕まえたが,飽きて逃がす時機が冬になりそうなので,窓からはなしてあげた.

ヤモリはご存知のように「守宮」「家守」と書き,昔から可愛がられてきた.

アシダカグモ同様,家の周りの小昆虫を餌にしている有益な動物である.

しかし,近年,「気持ち悪い」といった理由から駆除の対象にされつつあり,人間の生物嫌いもここまで来たか!と嘆かわしくなる.

2012 .9.29

Deropeltis sp.のMasai Mara と Jinka その2.

Masai Mara and Jinka of the Deropeltis sp. Part 2.

腹端部の形態.

左がJinka,右がMasai Mara.

何と尾突起に違いが.

Jinkaは肛下板の両端に各1ずつ計2つあるが,Masai Maraは右に1つしかない.

破損の可能性もあるので,あるべき場所を拡大して確認.

結果は窪みはあるが,破損したような痕跡ではない.

各ケージから死亡している5個体を拾い再確認すると,Jinkaは100%1対の尾突起が確認できたが,Masai Maraは1対あるのは1個体だけで,残りは右に1つあったり左に1つだったり,まちまちであった.

こうなるとさらに多くの個体を調べないと分かりそうも無い.

次にGenitalia.

L3.

R2.

左がJinka,右がMasai Mara.

大きな違いは.

見られない.

2012 .9.27

Deropeltis sp.のMasai Mara と Jinka その1.

Masai Mara and Jinka of the Deropeltis sp. Part 1.

Deropeltis sp. Masai Mara とJinka.

Masai Mara ♀.

Jinka ♀.

Masai Mara幼虫.

Jinka幼虫.

これも,以前の Lucihormetica verrucosa とL.sp. Venezuela

同様,生息地が微妙な距離にある「よく似た種」.

Jinkaはエチオピアのある地域の名称.

Masai Mara はケニア南西部のタンザニアとの国境付近.

Jinka と Masai Maraは直線距離にして約1,000キロ離れた位置にある.

日本で言うと,東京⇔福岡程の距離.

しかし,こちらは陸続きの大陸内での1,000㎞.

はたして,別種が存在する距離だろうか.

まあ,「2種とも分類の出来ていないJinka とMasai Maraで採集された種」だけなので,同種でも問題ないが,分けて流通してしまうと気になります.

2012 .9.26

3歳を迎えたワモンゴキブリ♀

Female of the Periplaneta americana which became 3 years.

2009年9月24日孵化.

2010年10月18日羽化.

成虫になって708日

産卵卵鞘数63個.

1卵鞘16卵として,産卵数1008.

よく見ると翅端が破損してきている.

成虫寿命200~700日からするとすでに高齢.

私のところでは776日の記録があるので,あと2ヶ月ほど頑張って記録更新してもらいたい.

(数値は原色ペストコントロール図説第1集より引用)

2012 .9.26

3歳を迎えたワモンゴキブリ♀

Female of the Periplaneta americana which became 3 years.

2009年9月24日孵化.

2010年10月18日羽化.

成虫になって708日

産卵卵鞘数63個.

1卵鞘16卵として,産卵数1008.

よく見ると翅端が破損してきている.

成虫寿命200~700日からするとすでに高齢.

私のところでは776日の記録があるので,あと2ヶ月ほど頑張って記録更新してもらいたい.

(数値は原色ペストコントロール図説第1集より引用)

2012 .9.25

Eurycotis sp.( Saint Martin)の交尾

Copulation of the Eurycotis sp.( Saint Martin)

9/3に「暑さが恋しくなった」なんて書いた為か,残暑厳しかったですね.

やっと,涼しさを実感できるようになりました.

交尾です.

多分右が♀.

2012 .9.24

オオモリゴキブリF2

Filial Generation 2 of Symploce gigas gigas

昨年も成虫になった時期はこの時期でした.

本世代の冬季の管理温度は24℃前後,夏で25~27℃.

生息地の最低気温が15~20℃(1月)なので,現地に近い環境でしょうか.

現地での成虫の発生は8月頃からでしょう.

そういえば,マルバネゴキブリ,ヤエヤママダラゴキブリもこの時期に成虫になるので,野外種の成虫発生時期はこの時期に集中しているのかもしれません.

2012 .9.21

カネタタキ

Ornebius kanetataki Matsumura

机の上に突如出現.

捕まえる前に何とか写真を撮ろうとするのがブロガーの悲しい性.

見たことはあったが,種名は出てこなかった.

直翅の人に笑われるかもしれないが,ゴキブリは幼虫だろうが大体分かるが,この辺の種はさっぱり分からない.

捕獲して,図鑑調べたらすぐ判明したが,結構きれいな種だと気づいた.

そういえば,最近机まわりで,チチチチチチのような聞きなれない音を耳にしていた.

個人的には,ヤドカリが鳴いている・

鳴きヤドカリ?

ぐらいの認識だったが,正体がやっと分かった.

それにしても,種小名がkanetatakiとは.

素晴らしい.

2012 .9.20

コンタミ続く

The contamination still continues.

本種の属が判明し,同定がなされているようです.

某HPでは以前まで,Blattellidae spec. Mauritiusとなってましたが,今見ると

Anallacta methanoides.となってます.

本種のタイプ標本の採集地はマダガスカル島のようですが,モーリシャスはマダガスカル島より海上500㎞の距離なので,外れてはいないと思います.

さて,コンタミです.

床を変えたのですが,また数匹見つかりました.

産卵でもされていたら,まだしばらく続きます.

まあ,種間競争による,減少は無い様なので様子見とします.