ゴキブログ一覧

2018 .1.18

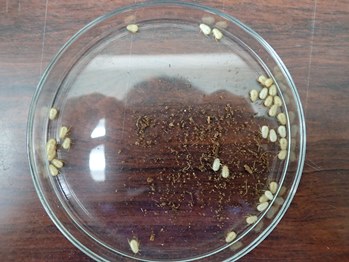

Oxyhaloa deustaの卵数

Eggs per ootheca of the Oxyhaloa deusta

だいぶ前に数えたときは18卵だったが,今回は24以上ありそう.

遠目は卵鞘に見える脱皮直後の幼虫.

2018 .1.17

ワモンゴキブリ幼虫喧嘩

Periplaneta americana cockroach larvae fight

ガサガサやっているので見ていると2匹の幼虫がぶつかり合いをしている.

離れたと思ったら今度はキック.

かなり激しい.

ゴキブリの闘争といえば,マダゴキ成虫が♀をめぐって行うのが有名だが,今回の主役は♀の幼虫同士.

何の目的だろうか.

人のように感情はないと思うので,「ぶつかった」とかではないと思うのだが.

2018 .1.16

兵蟻

Soldier ant

羽蟻はまだ発生しているが,数は少し減ってきた.

兵蟻はいまだにうろついている.

これを見る限り,ゴキブリに近縁とは思えない.

2018 .1.15

オオムカデと共生する生物たち

Creatures living together with scolopendrid

飼育環境で気がかりなのが食べかすや糞の腐敗による環境悪化.

意識したわけではないが,不要物を処理してくれるだろうと同居させたワラジとトビムシ.

意外とうまくいっているのか,糞や食べ残しがカビ生えるようなことがない.

2018 .1.12

コウガイビル

KOGAYBILL

別名KGB

嫌いな人にしてみれば,どちらも怖い存在には違いない.

昨日のゴキブリ採集で,枯葉裏で冬眠していた.

何回かチャレンジしているが,まともに飼育できたことがない.

今回も,豚肉や乾燥糸ミミズ,陸貝の肉片などを与えたがまったく無視.

生きたものでないとダメなのか.

チャレンジは続く.

2018 .1.11

2018クロゴキブリ初見日

First seeing date of the Periplaneta fuliginosa 2018

飼育室階段踊場で発見.

ポーズがおかしい.

このツッパリポーズは踏みつけたときに起こるポーズ.

ひっくり返し見てみたが何もないように見える.

何枚か写真を撮っていると,水分が床についたので,軽く踏まれた直後なのかもしれない.

扉付近では,幼虫も発見.

しかし,動きが止まっている.

寒いから当たり前だ.

室内は殺虫剤など使っていないのに,なぜノコノコ出てきたのだろうか.

2018 .1.10

シマヘビ脱皮

A Elaphe quadrivirgata shed off the skin for the 11th

一昨日マウス2個与え,ぺろりと平らげたので未だだろうと思っておりました.

間隔としては,そろそろかと思ってはいましたが.

最近は,抜け方にもなれたようで尻尾の先まできれいに一気に剥けていました.

2018 .1.9

ネバダオオシロアリ群飛

Swarming of Zootermopsis nevadensis

今回も結構多い.

前回,回収した羽アリは,ひとつも巣を作らずに全滅した.

原因不明だが,今回はもう少し多めにセットする.

蓋を開けると飛んでいくのですばやくピンセットで捕まえ,一時保管カップに入れる.

その後,飛ばせるための中プラケへいれる.

飛翔タワーに群がる羽アリ.

兵蟻も珍しく外をうろついていた.

2018 .1.5

冬期のゴキブリ採集

Collection of cockroaches in winter

年末に行ってきました.

最初は目視で落ち葉一枚一枚見ていたのですが,10分ほどかけて1匹.

やはり,埒が明かないので,使う予定で持ってきた自作シフターで,落下した細切れを無造作にビニール袋にいれ,もって帰り翌日時間のあるときに分別した.

シフター作業に要した時間は約30分.

大きい葉は,飼育用資材として最後に手づかみで入れたもの.

仕分け作業中.

その結果.

やはり効率よいですね.

2018 .1.4

孵化

Hatching of a Cryptoblepharus boutonii nigropunctatus

窓際に置いてはいるが,この時期,日の当たる時間が短いためUVBライトを年末より導入した.

そのためではないと思うが,今日正月休み明けの様子を見ると,ハッチベビーがいるではないか.

オガトカの孵化は数年ぶりだ.

それにしてもこの時期というのが想定外.

お年玉.

2018 .1.1

2018年 明けましておめでとうございます

Happy new year 2018

本年もよろしくお願いします.

2017 .12.28

Polyphaga saussurei孵化ラッシュ

Concentration of hatching

都度の回収が間に合わなくなった.

もうしばらく続きそうなので,一旦集めて飼育容器に移した.

第1容器.

第2は来年だろうか.

という訳で,今年もこれでおしまい.

見てくださった方,ありがとうございました.

振り返ると,いくつか珍しい種が入手できたことと,小笠原にずいぶん関わるようになったt年だったと思います.

年末に今年最後のゴキブリ採集に行く予定です.

結果は来年.

それではよいお年をお迎えください.

2017 .12.27

Pacific beetle cockroach

Diploptera punctata

唯一,胎生といわれているゴキブリ.

ミルクを体内で卵に与えるらしい.

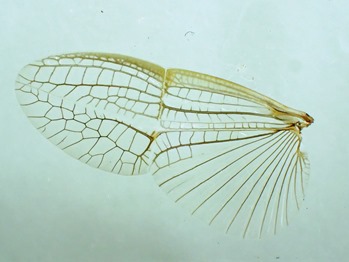

翅が特徴的で,後翅中間部から先を内側に折れ曲げて収納する.

飼育している人も多いでしょうから,翅を広げてみてください.

少し感動します.

卵鞘も変わった形をしている.

普通,卵型の中に目などができるが,本種は目が飛び出ている.

2017 .12.26

ヘビたち

Snakes

シマヘビ

ボールパイソン.

ついでに体長を測ったら160cm程あった.

最近はマウスのリタイヤサイズも食べるようになり,世話がなくなった.

2017 .12.25

ワラジ結果

Result

結果はあまり取れない.

よく考えたら土が大きな粒子となって玉になっているので,100均篩で篩ってみた.

細かい土とともに,ワラジが落ちた.

今のところの結論は,マットが玉になるまで飼育して,篩いで回収が簡単だとわかった.

ひとつ,課題は根本的なところで,玉になる前の,必要なときに回収する方法.

2017 .12.22

シロワラジ回収

Sow bug collection

増えたのはよいが,回収が大変.

そうこうしている内にマットは劣化してダマになってくる.

以前きゅうりを置くと下に集まると聞いてやったが,いまいちだった.

そこで,身の回りにある材料で超簡単ツルグレンもどきを作って試した.

製作時間30秒以下.

プリンカップの間にトリカルネットを挟んだだけ.

ただセットするだけで,ネットから落ちたわらじは回収された.

この後どうなるか?

2017 .12.21

Gromphadorhina oblongonotaのダニ駆除のその後

After the extermination of ticks parasitic on Gromphadorhina oblongonota

初齢幼虫からスタートしているので,いまだに大型の♂がでない.

ダニはどうかというと・・・・いない!

よかったよかった.

2017 .12.20

ヨロイモグラゴキブリの繁殖

Breed the Macropanesthia rhinoceros

昨日,雌雄を3:3と前胸背板だけで判断していたが,腹端みたら♂:♀は2:4であった.

仕方ないので,2ペアと♀2の3ケージにとりあえずセットした.

いずれにせよ,交尾を開始するのは春過ぎだと思われるので,相性をこれで見ることにする.

2017 .12.19

Blaberus giganteus

Blaberus giganteus

ブラベルス属の中でも大型種.

改めて眺めると,翅が伸びた個体は大変きれいである.

ペットローチの代表種です.

2017 .12.18

12月のクロゴキブリ幼虫

Periplaneta fuliginosa larvae witnessed in December

避難階段脇に置いてあった長靴の上を歩いていた.

1齢幼虫ですね.

さすがに12月の日陰では寒いらしく,動きが遅い.

こんな時期でも,外をうろつくとは.

数時間後に行ってみたらいなくなっていたので,越冬場所に潜り込んだのでしょう.

めでたしめでたし.

2017 .12.15

ハイイロゴキブリ亜科

Oxyhaloinae

資料集めをしていて気がついた.

マダゴキシリーズと餌ゴキのハイイロゴキブリが同じ亜科に含まれていた.

これらは,今いる中で,各属の代表種.

左から

Princisia vanwaerebeki

Aeluropoda insignis

Elliptorhina davidi

Rhyparobia maderae

Henschoutedenia flexivitta

Nauphoeta cinerea

Oxyhaloa deusta

これらに共通する特徴は中後脚腿節前下縁に棘列がないこと(ただし,この特徴はオオゴキブリ亜科やオガサワラゴキブリ亜科,マルゴキブリ亜科にも共通することだが).

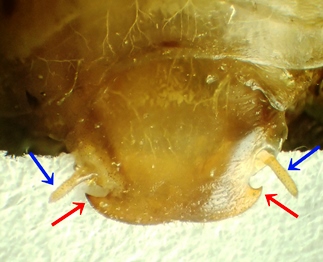

そして♂肛下板の形態(Rhyparobia maderae).

端部先端両端が同様な鍵状になっていること(赤矢印).

また,尾突起も左右同様のサイズと形であること(青矢印).

この形態は,当然小型のOxyhaloa deustaも同じ形をしている.

ゴキブリの世界も深いですね.

それにしても,こういったことって,実際にゴキブリを見てみないとわからない.

色んな種を飼育していると,このような時にも大変便利ですね.

2017 .12.14

イエローバナナローチ 2

Yellow banana roach 2

現在の出現率は30%程度.

なぜこうなるのか興味がある.

現地でもそうなのか?

ペットとして考えればGyna luridaのように黄色だけ集めて,黄色系統を作るのも面白いかもしれない.

2017 .12.13

夜行性

Nocturnality

21:00頃突然電気をつけたらシェルターから出ていた.

やはり夜行性なんですね.

たまに昼出歩いているのをみますがあれは何をしているのでしょうか.

2017 .12.12

ホラアナゴキブリの木製シェルター失敗

Wooden shelter fail of the Nocticola uenoi uenoi

前回の床換えで,耐久性を良くする為に,紙のシェルターから木に換えたケージを小と中プラケで作り,ゴキブリを放ったのだが,内部に発生した緑のカビが消えず,中プラケは放った虫体も消えた.

全く動くものがいない中プラケ.

逆に,紙シェルターケースは,朽ちてきたが爆発的に増えている.

有翅も数匹確認できる.

で,良く見るとタマヤスデが結構増えている.

カタツムリも.

これは入れた覚えが全く無い.

どうも,ヤスデ類と相性が良いのか,ヤスデが環境悪化を防いで知るのか?

しかし,大型のヤスデは糞だらけにするので,タマヤスデサイズがいいとこなのかもしれない.

2017 .12.11

Eurycotis opaca

Breeding case cleaning of the Eurycotis opaca

順調に累代出来てはいるが,観察は怠っていない.

特に卵鞘の孵化具合.

初齢幼虫の発生状況.

卵鞘の中には変形した物が多く見られる.

ちょうど成虫が産卵終わり,幼虫に代替の時期となっている.

本当は全ての齢が交じり合うと良いのだが,まだそうなっていない.

この,種苗シェルターは,ダンボールシェルターに入れない大型種には重宝している.

本種には大プラケがちょうど良いようです.

2017 .12.8

単為発生ワモン幼虫F9

F9 larva of a parthenogenetic Periplaneta americana

孵化してちょうど4ヶ月.

中齢幼虫まで育った.

前胸背板にきれいな黄色斑が出た良い幼虫だ.

あと,2~3ヶ月で成虫になるだろう.

クロゴキブリはこうはいかないが,熱帯原産のゴキブリは環境がよければドンドン成長する.

2017 .12.7

ヨロイモグラゴキブリ3ペア

3 pair of the Macropanesthia rhinoceros

この仔達は,記録によると2008年に幼虫で入手した個体から生まれた子供のようだ.

やっと成虫になった.

しかも,ちょうど♂3,♀3.

それにしても,増やすのがいかに時間かかるか良くわかる.

いつまで同居させるか考えたが,全個体マットには潜らず,糞だらけなので,マットの準備が出来次第ペアを組んで分けようと思う.

2017 .12.6

麻布せんべい

Azabu Rice cracker

昨日,T先生にいただきました.

今このような商品があるみたいです.

時代は変わりました.

おいしくいただきました.

2017 .12.5

Polyphaga saussurei孵化

Hatch of the Polyphaga saussurei

続々孵化が始まった.

が,幼虫の管理環境が良くわからない.

意外と深い.

2017 .12.4

ウェストフレテレン

Westvleteren

残念ながら新しいゴキブリの名前ではありません.

ベルギービールです.

ブリュッセルで研究をしているU田さんのお土産.

超貴重品.

以下Wikipediaより抜粋.

・ベルギーのシント・シクスタス修道院で醸造されるトラピストビールの銘柄.

・販売は不定期.

・販売場所は院のみ.

・販売方法は,院の前に小さい看板を出して販売を告知する.

・噂を聞きつけた購入者が車で来院するため,周辺では順番待ちの行列が出来る.

・販売はドライブスルー形式で「車1台につき1日1ケース(1ケース24本)」.

・車のナンバーを控えられるため,同じ車で並び直しても当日再購入は出来ない.

・「僧院にある販売所では随時購入できるが 「Niet verder verkopen(転売しないこと)」と印刷された紙を手渡される。」

とあるが現在は,飲むことは出来ても,通常は随時購入も運しだいとのこと.

そのため,外国の人が入手する事は,殆ど無いとされるが,修道院修繕等で資金が必要なときは臨時販売があり,流通するという.

日本の販売記録では,2012年9月頃に販売されている.この頃臨時販売があったようだが,これを最後にほとんど記録がありません.

王冠も貴重らしいです.