ゴキブログ一覧

2019 .10.10

ゴキブリとニクバエ

Cockroach and Meat fly

嫌われ生物の2ショット

だいぶ時間のたったクロゴキ死骸にニクバエが寄ってきていた.

まだ食べるところがあるのだろうか?

大した事ない写真だが,この組み合わせは初めて写真にとらえた.

私,この写真気にいっています.

ついでにアオダイショウのアクロバット.

すごいですね.

ウロコ1枚1枚が手足の役割をしているのでしょうか.

2019 .10.9

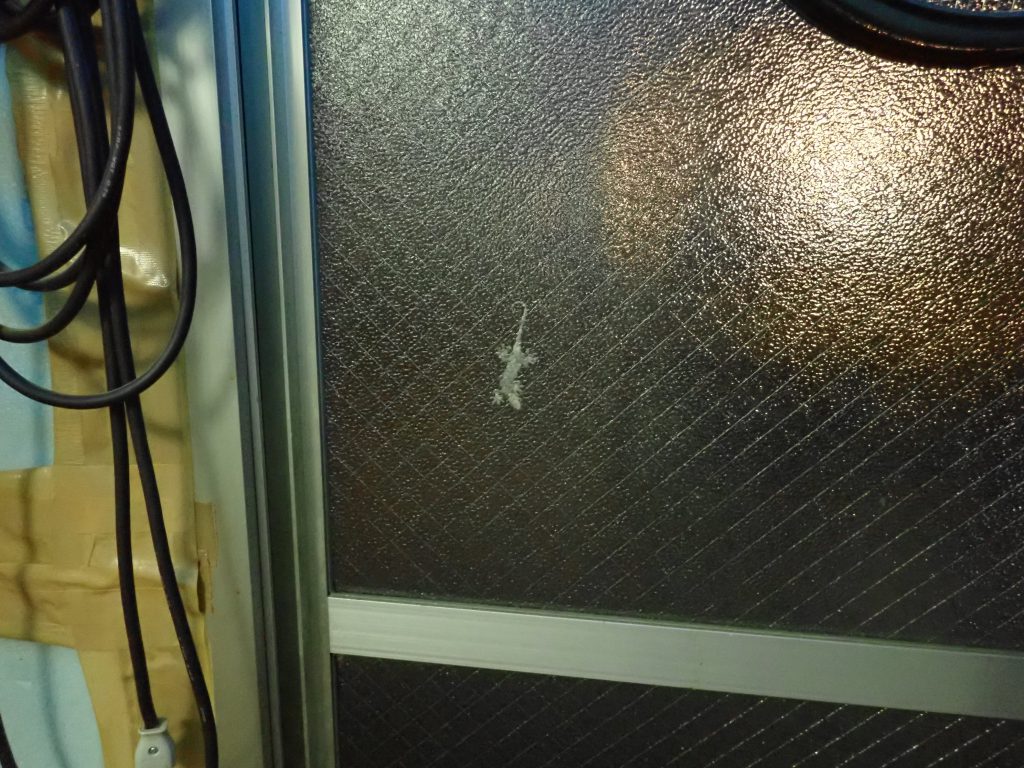

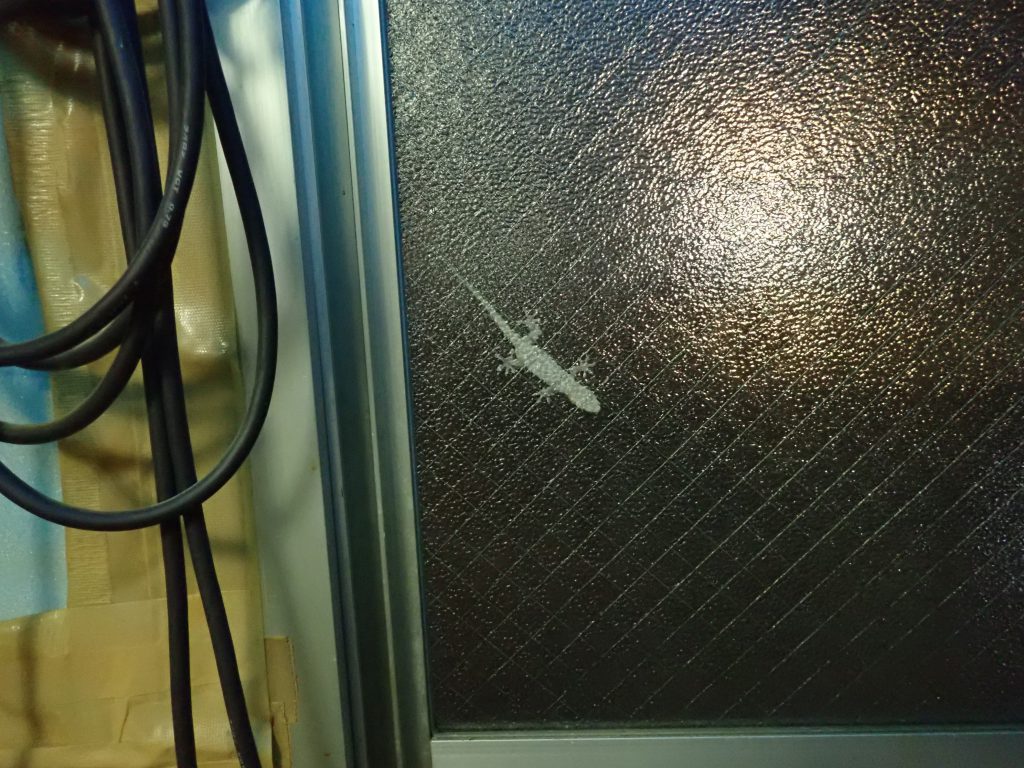

ヤモリ開放

Gecko release

先週捕獲して餌を与えていたヤモリですが,少し肉がついたようなので,寒くなる前に捕獲した場所に放した.

捕獲直後.

背骨が浮き出て肢も骨が浮き上がっている.

現在.

ふっくらしたかな?

逃がした写真を撮ろうと思ったが,あっという間に物陰に隠れ撮れなかった.

来年も会えればいいが.

2019 .10.8

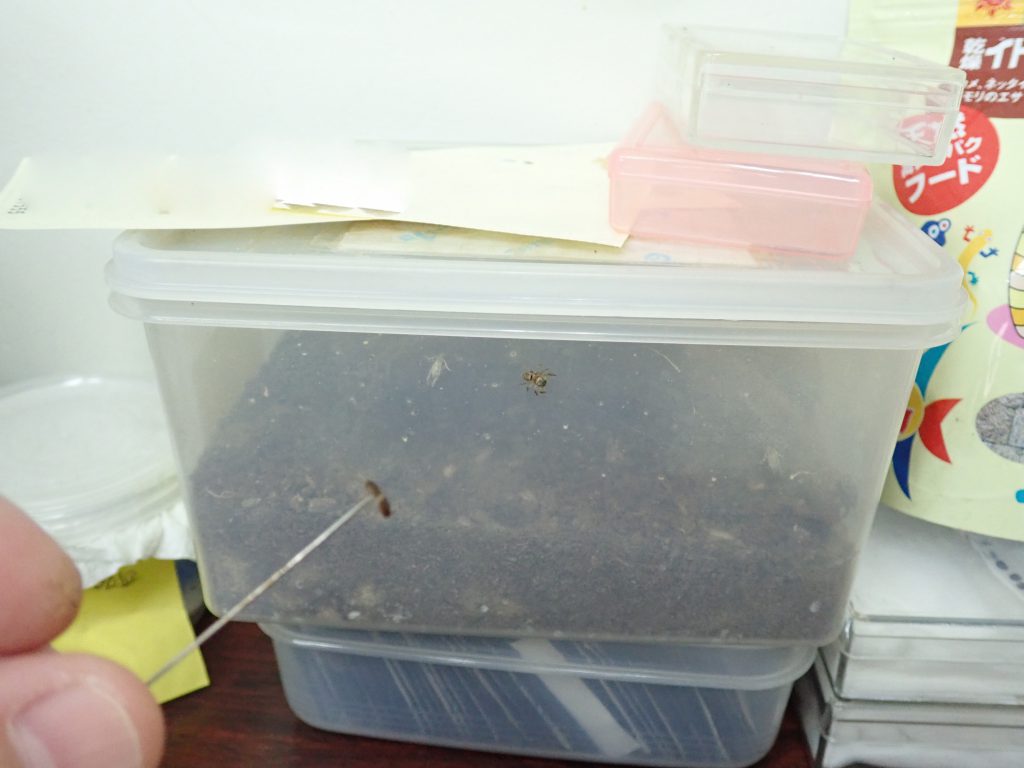

マダラゴキブリ類の飼育種差?

Differences in breeding species of Rhabdoblatta spp?

ヤエヤママダラゴキブリは,前からそうだったが幼虫がポックリ死亡する個体が多い.

こちらは水中で.

毎回数匹見つかる.

こんなにでかくなって溺れるとも思えずなぞのまま.

一方,これはマダラゴキブリのケース掃除風景だが,不思議と1匹も死んでいない.

死亡しているのは親♀.

個体数は確かにヤエヤマが多いので,その分倍以上あるケースに入れてあり,密度的にはそれほど変わらないと思っている.

とりあえず,両種ともF2成虫まではいけそうである.

2019 .10.7

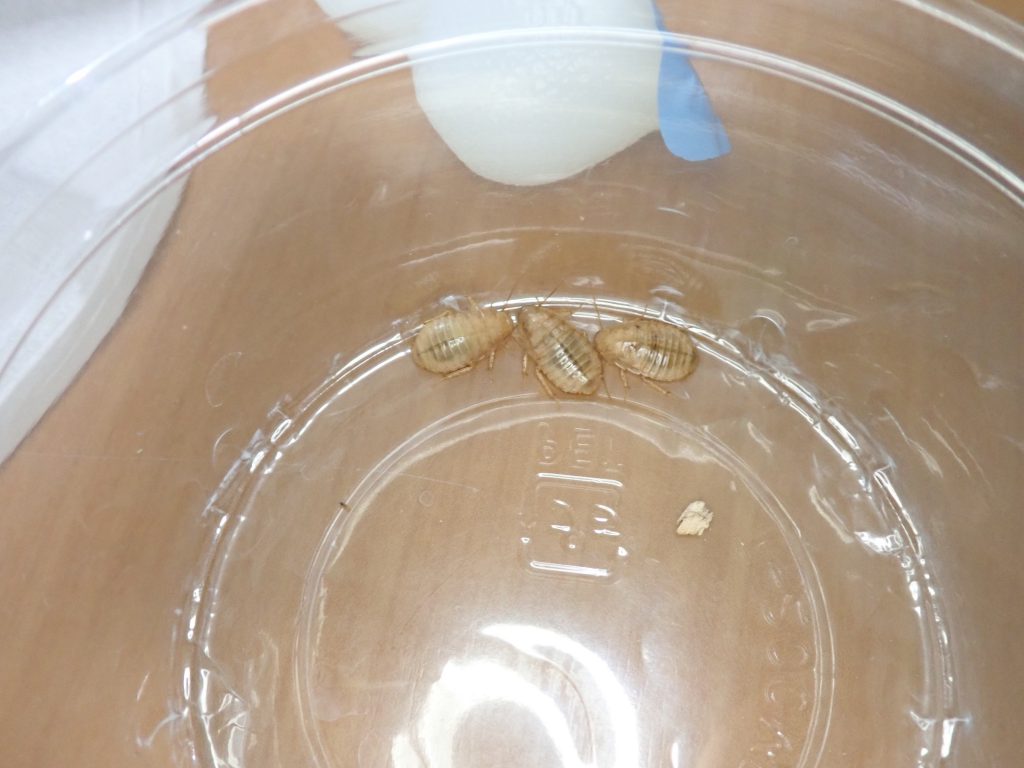

ヨロイモグラゴキブリ2齢幼虫

Macropanesthia rhinoceros second instar

昨日拾い上げた1齢幼虫が早々と加齢した.

色は茶褐色となり,前胸背板の幅も長くなりました.

親がなくても子は成長しています.

戻そうか考えましたが,また消えていくのも可愛そうなのでこのまま様子見ます.

2019 .10.4

久しぶりのクロゴキブリ

After a long time Periplaneta fuliginosa

今年は,この建物で生きたクロゴキは1匹も見なかったので,絶滅したと思っていました(理由は今年の日本ペストロジー学会で発表予定).

これが今年初のクロゴキ.

成虫ですから,春ころは幼虫だったと思われます.

気がつかなかっただけでしょうか.

♀なので卵鞘をたくさん生んで生涯を終えたのでしょう.

来春は幼虫を見ることができるか.

楽しみですね.

2019 .10.3

ニホンヤモリの潜み場所

Gekko japonicus lurking place

ここのところ連日,飼育室の窓外にヤモリが出現した.

あまりにも痩せており,これで越冬は厳しそうなので一時保護.

ミルワーム,コオロギを与えるとよく食べる.

よほど腹減っていたのでしょうか?

2~3日後.

またいる.

先ほどの個体はまだ保護中なので別の個体.

こちらは,元気そう.

で,放つと壁の割れ目に入っていった.

こんな場所で暮らしているのですね.

保護している個体も,暖かいうちに元いた場所に逃がす予定.

2019 .10.2

クモのハンターたち

Hunters of jumping spiders

中の蛾を狙っているようです.

いつものように別の餌を.

逃げた.

テーブルに落とすと見事キャッチして食べていました.

めでたしめでたし.

2019 .10.1

ヨロイモグラゴキブリ産仔

Lay nymphs of a Macropanesthia rhinoceros

3匹生まれていました.

この飼育ケージは2017年に♀♀で一時保管していたときに産仔した物です.

周りに沢山写っているのはその時生まれた幼虫.

それが,2年たってまた生みました.

交尾もせずにとなぜ?思ったのですが,よく考えたらゴキブリは1回交尾すれば一般的には生涯産卵します.

ただ,2年間隔というのも何かゴキブリらしからぬ生態です.

たぶんこれが生んだと思うのですが,まだ生みそうなのでケースに戻して翌々日増えたか確認しました.

が,2匹に減っていたため隔離.

産卵数がこんなに少ないのもなんとも不思議です.

ただ,死亡率は非常に低いように思えます.

2019 .9.30

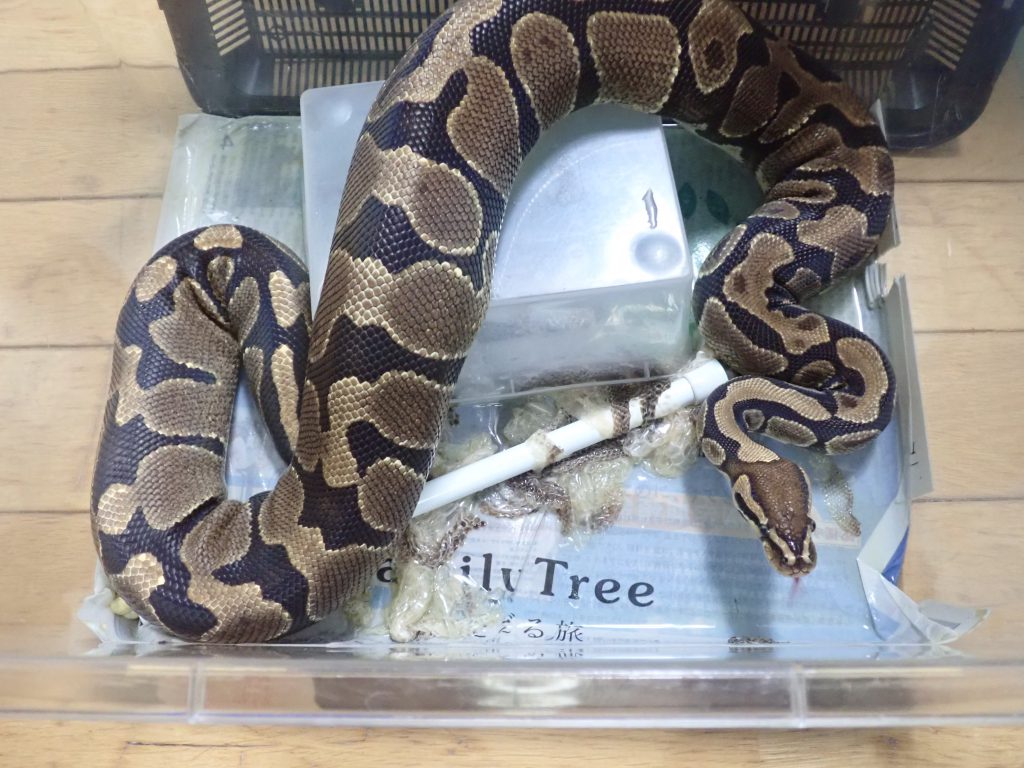

ヒメクロゴキブリ2019年 秋 と ヘビ

Chorisoneura nigra fall 2019 and snake

いつもと違い,今年の夏は無事乗り切った感じです.

いまだに卵鞘をつけています.

幼虫もちょうど越冬サイズ.

これからどうやって越冬に持っていくか.

いつも,気がつくと考えるのだが,忙しくて実行に移せない.

このままいくか.

以前と違うのは自然光で管理していること.

これだけでも,年越しできれば楽なのだが.

それともうひとつ,1日遅れでボールパイソン脱皮.

最近餌食いがよく,脂の乗ったリタイヤマウスをよく食べてくれるので,脱皮不全がなくなりました.

楽ですね.

2019 .9.27

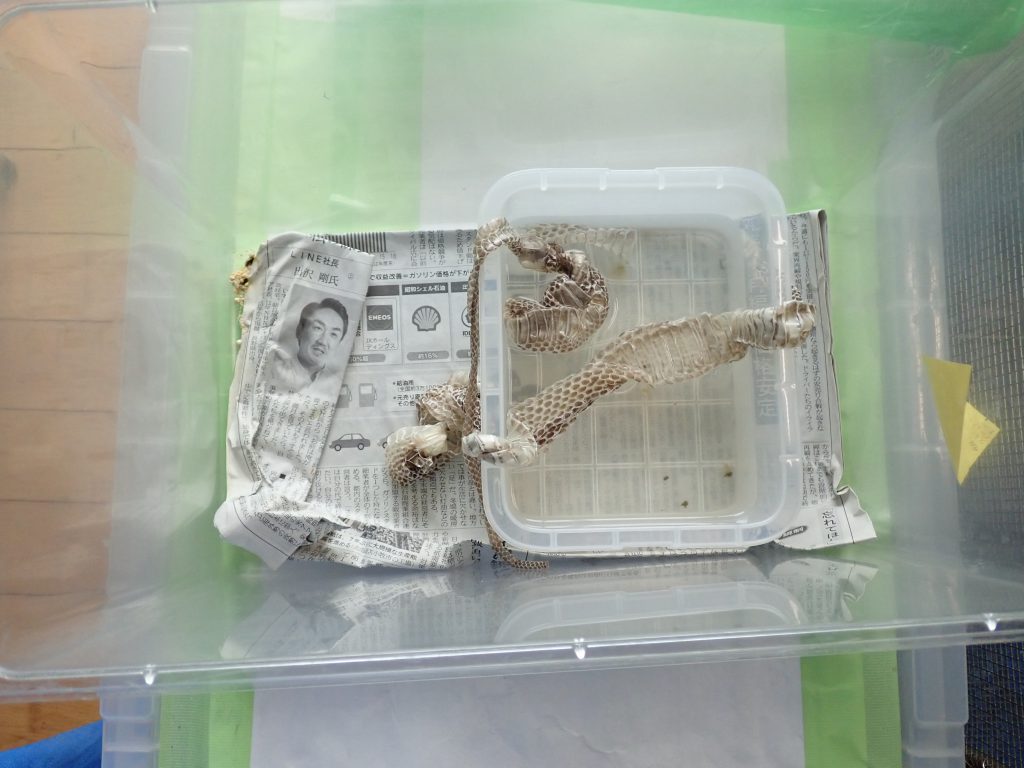

アオダイショウ脱走

Japanese ratsnake run away

先日,ボールパイソンとともに目が白濁していたのでそろそろ脱皮と思っていたが,脱皮したまま脱走していた.

外に出られる部屋ではないので,すぐに御用となったが逃がしてはだめですね.

反省します.

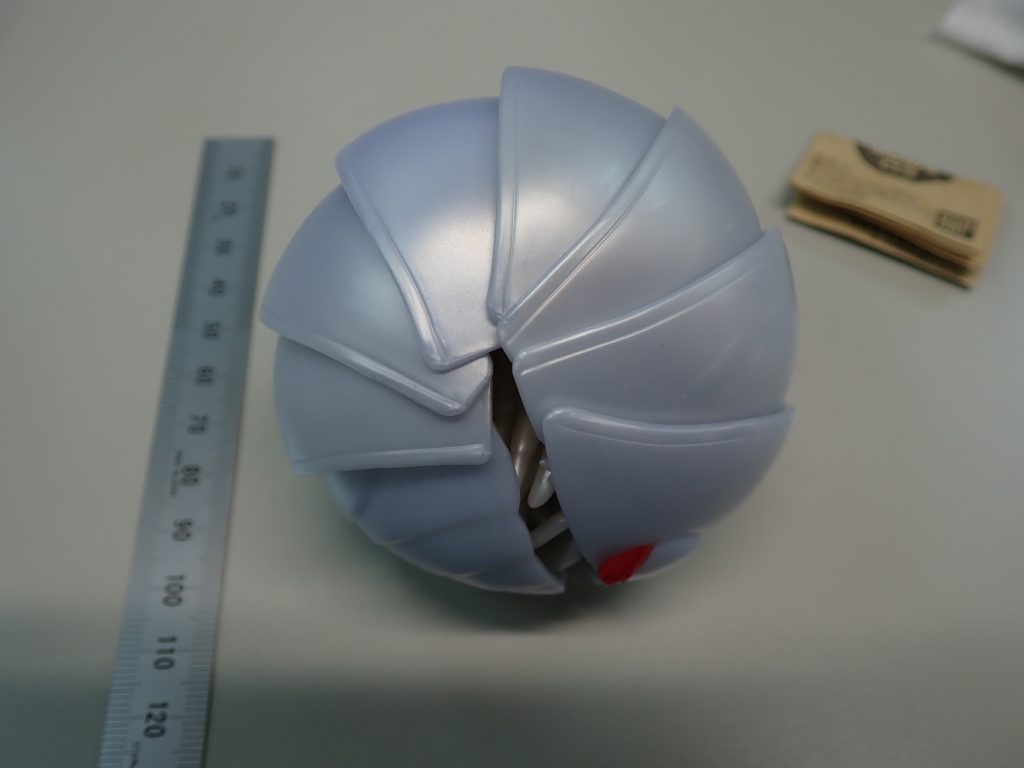

原因は,この構造のふた.

かんぬきの様な構造のストッパーでないと力で開くものはだめとわかりました.

気をつけていはいたのですが.

2019 .9.26

スズキゴキブリ1齢幼虫出現!!

Periplaneta suzukii ootheca hatched!!

2匹の雌を入れていた.

水場に産下された卵鞘は孵化した形跡は見られなかったが,この何処かに産み落とされた卵鞘が孵化したのだろう.

木と落ち葉の隙間にたくさんいる!!

苦節10年.

初めての孵化.

これはうれしい.

目指せF2.

2019 .9.25

父島のオガサワラゴキブリ

Pycnoscelus surinamensis in Chichijima island

父島のN江さんから変なゴキブリを捕まえたので送ると連絡があり,届いたのがこの虫体.

オガサワラゴキブリ.

なんと捕獲してから2日しかたっていないのに幼虫も生んでいた.

♀です.

父島のオガサワラゴキブリは上の左のように翅が短いのが標準で,この長いのは見た記憶がありません.

貴重な個体です.

たまに,翅が長いので♂,短いので♀と書かれた記事を見るが,それだけでは判断できないのでご注意ください.

ちなみに右端は石垣島のP. indicusの♂.

2019 .9.24

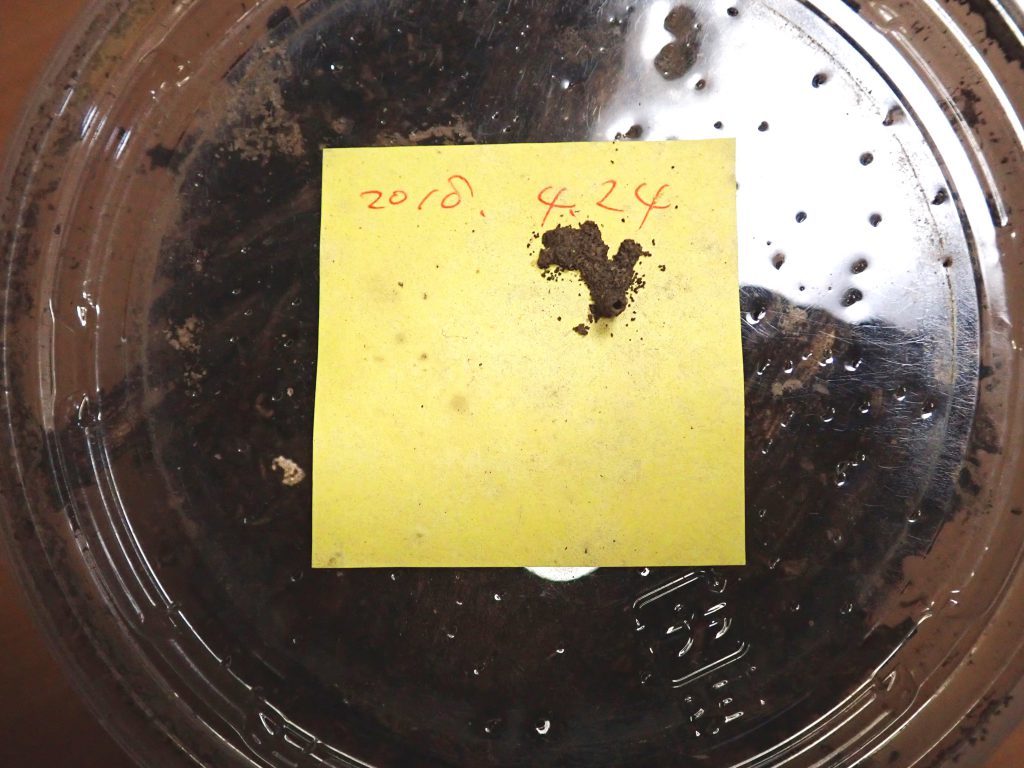

ヤマトシロアリのコロニー拡大

Growth of Reticulitermes speratus colonies

飼育容器の空気穴から伸びる蟻道.

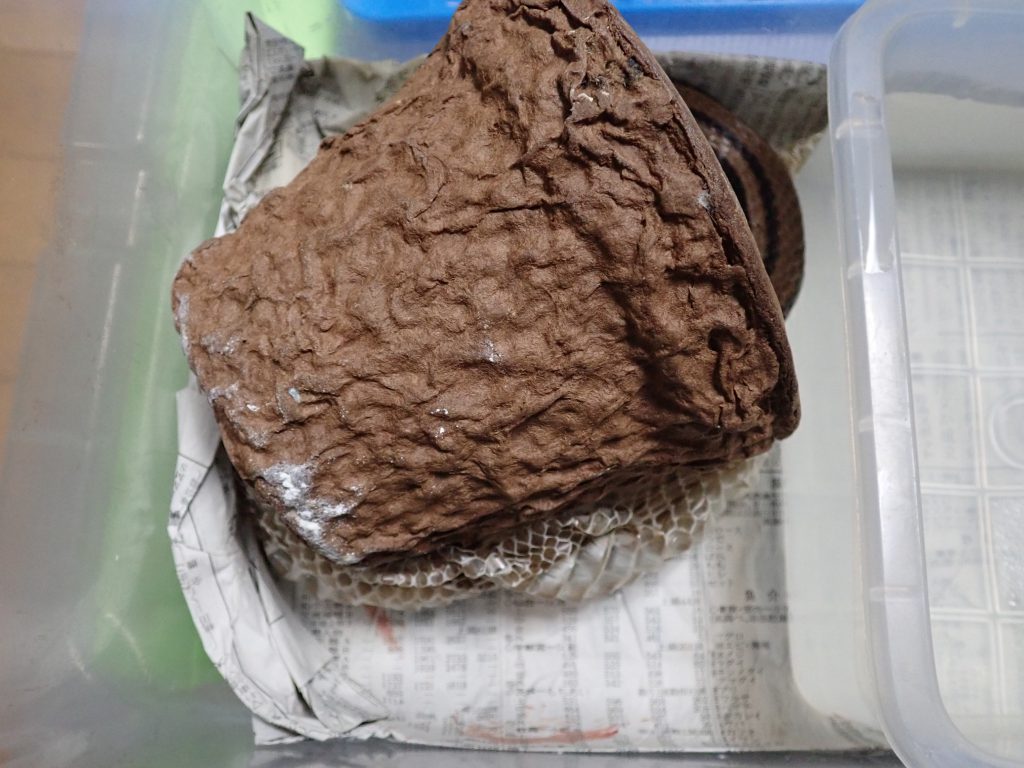

2018年の4月に採集したペアがやっと安心サイズに成長した.

このとき4ペアほど作ったが,残ったのはこれ1個.

中プラケに移動する.

何を飼育しているのかわからないようだが,潜るゴキブリに比べると,シロアリはケース越しに活動が観察できるので意外と楽しい.

現在,特大,この中と小プラケの3コロニーある.

ヤマトはこのぐらいとして,イエシロが1コロニーしかないので来年は確保しようと思う.

2019 .9.20

ヘビとヤモリ

Snake and gecko

シロマダラが脱皮しました.

9回目.

最近の餌食いのペースは1脱皮に1ヤモリ.

そんな栄養で生きていけるのだろうか.

しかし,現実それしか食べてくれない.

それとこれ.

最初,オガトカが逃げているかと思ったが,夜に作業していると聞きなれた「ケッケッケッケッケッケ」が鳴り響いた.

そういえば2~3ヶ月前にヤモリが逃げた.

そいつだ.

とりあえず一安心となった.

2019 .9.19

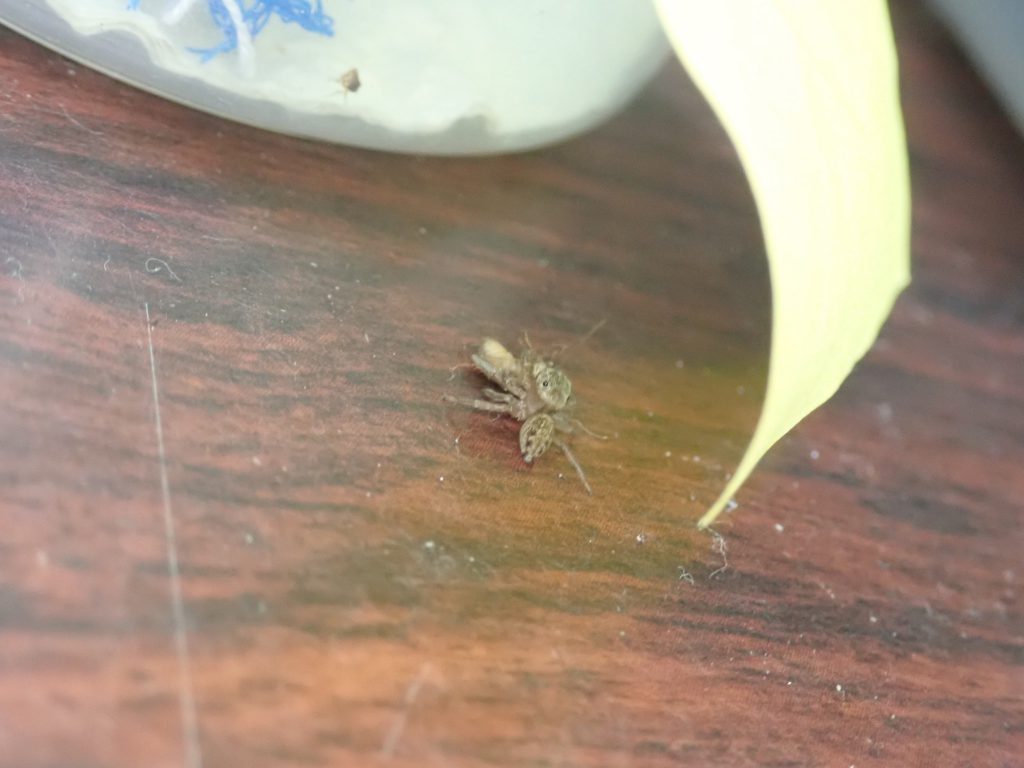

アダンソン2019秋

A jumping spider that appeared in the fall of 2019

最近このフロアー内で頻繁に目に付くようになっていた.

餌があるのだろう.

久しぶりに餌を与えるとすぐさま飛びつき物陰に消えていった.

ヤモリも害虫駆除にはよいのだが,糞が大きく事務所内は資料や事務機器を汚すので飼育室の害虫駆除にはよいが,事務所内はハエトリがbestかもしれない.

2019 .9.18

オオモリゴキブリ WF1

Symploce gigas gigas

昨年の春に1個だけ孵化した卵鞘の幼虫たちが成虫になり,卵鞘をつけている.

見た感じは良さそうなのだが・・・.

2019 .9.17

Elliptorhina davidi

Elliptorhina davidi

本種も過去に一度幼虫がいなくなる危機があった.

再来です.

今回は早めに気がついたので数匹初齢が残っていました.

こまめな観察が重要だと良くわかる.

2019 .9.13

ダンゴムシ ガチャ

Pill bug gacha

先日協会の会議があり,同席したI口さんよりいただきました.

大人気でどこも売り切れ,それで中野まで行って回してきたそうです.

昔は私もガチャをよくやりましたが,最近は興味がなくなっていましたがこれは良いですね.

久しぶりにあの興奮を思い出しました.

今度見つけたらやってみます.

2019 .9.12

Shelfordina terminalis 成虫

Shelfordina terminalis adult

成虫.

茶褐色で小型.

結構地味な種でした.

終齢幼虫.

日本でゴキブリの分類を勉強するには貴重な種だと思います.

2019 .9.11

脱皮と潜水

Molting and diving

本当に好きなんだと思う.

それと,シマヘビ脱皮23回目.

計測したのだが,記録するの忘れた.

だいぶでかくなったと思う.

2019 .9.10

セスジスズメ幼虫

Theretra oldenlandiae caterpillar

この前野外に出た際見かけました.

猫みたい,かわいい?

終齢幼虫に近いようで,大きくムチムチ.

飼育しても蛾になるので長期間この姿を楽しむことはできない.

この姿で成虫の動物なら,結構人気が出たと思う.

ダンゴムシより人気が出るだろう.

2019 .9.9

ヨロイモグラゴキブリ再生

Leg regenerative

昨晩は大変でした.

会社に来るため泊り込んでいましたが正解でした.

あんな風は確かに記憶がありません.

おかげで寝不足.

さて.

例の個体が脱皮しました.

前胸背板前縁に♂の特徴も出てきました.

前回の脱皮.

今回.

ワモンゴキブリの時のような大きな変化はないが,確実に回復している.

この調子でいくと,成虫になるころは完全になりそうだ.

2019 .9.6

テングダニ

Bdella sp.

赤いダニが机の上を走り回っていました.

さすがにタカラダニはこの時期いないので,ハダニかと思いましたが写真を見るとテングダニの一種のようです.

普段は落葉層にいるらしいので,外で付着したのでしょう.

秋の気配を感じる時期になりました.

2019 .9.5

マルバネゴキブリの魅力

The fascination of the Hebardina yayeyamana

約10年近く飼育してきた系統が今年途絶えた.

10年も飼育していると,なくなってだら~とした飼育になっていたのだろう.

しかし,いなくなると寂しい.

ということで入手しました.

この写真は以前飼育していたときのものですが,本種はあまり話題にならず目立ちませんが,ワモンゴキブリやイエゴキブリなどと同じゴキブリ科に属する種で,大きさもそこそこあり,脚が赤くゴキブリらしくない可愛い種だと思っています.

また,卵鞘が色など弱々しい感じがするため,孵化したとき毎回うれしさを感じます.

現在産卵始めているので順調に行けば10月中には孵化が見られる予定です.

2019 .9.4

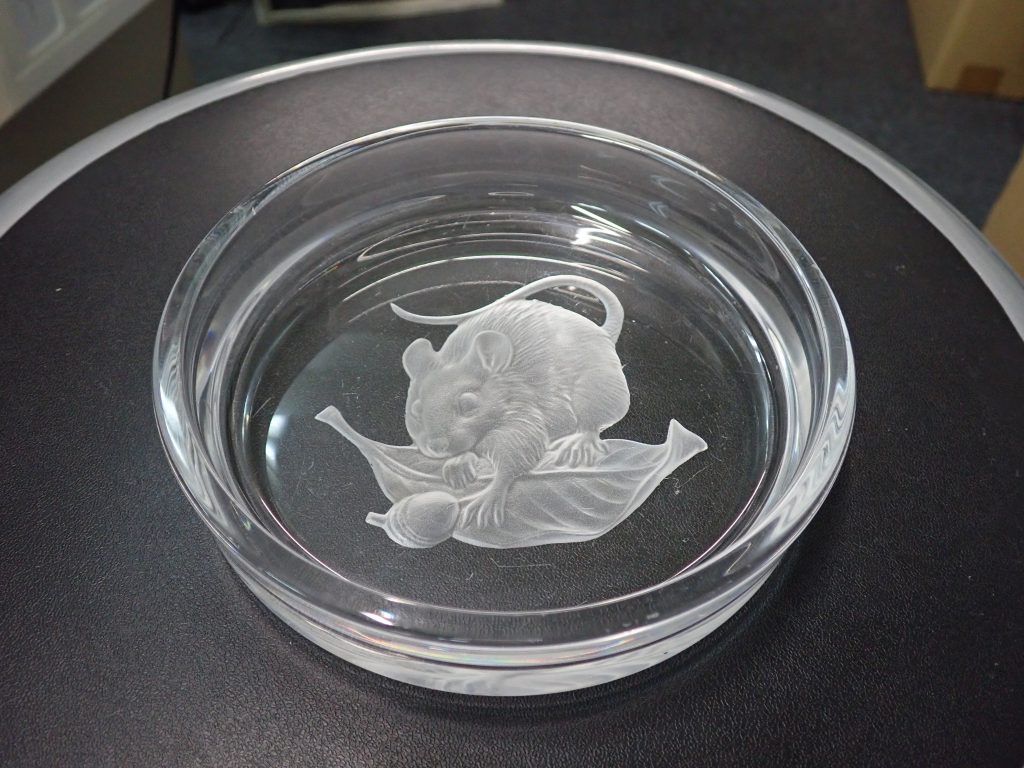

ネズミ灰皿

Rat ashtray

隣の部署の大掃除で出てきたそうで,いらないからともらいました.

ドングリがあしらわれているのでリスかと思いましたが明らかに可愛系ではなく,リアルネズミ.

ドングリと似合う野鼠といえばアカネズミやヒメネズミ.

しかし,大きさを考えるとクマネズミかなと思われます.

久しぶりのネズミグッズに感激です.

T義さんありがとうございました.

2019 .9.3

チャイロゴキブリ

Pycnoscelus niger

またやってしまいました.

水切れ.

幸い単為生殖なので,極端な話幼虫1匹生き残れば復活の可能性は高いのですが,そんなのは最悪です.

飼育者失格ですね.

網ですくうと乾燥した幼虫や,今にも干上がりそうな痩せ細った幼虫が出てきます.

水に入れてやると動かずに飲んでいる様子.

お詫びにニンジンや昆虫ゼリーを入れました.

2019 .9.2

ウイルス感染蚊駆除訓練

Viral infection mosquito control training

新宿御苑にて早朝より行われ,行政,マスコミなど多くの人が集まりました.

我々は,東京都ペストコントロール協会として参加しました.

ミラクン担当のMさんほか.

動力噴霧機を使い薬剤散布するW邊さん.

本題名で検索して見つかる,車から散布している写真の,ホースを持っているのが私です.

2019 .8.30

オカダトカゲ

Plestiodon latiscutatus

以前は私の影で姿を消していたが,最近は近寄って写真を撮ることができるようになった.

爬虫類も「慣れ」ってあるんですね.

結構でかいです.

それにしても「あっ」という間に8月も終わりです.

そろそろ越冬準備をしないといけないですね.

2019 .8.29

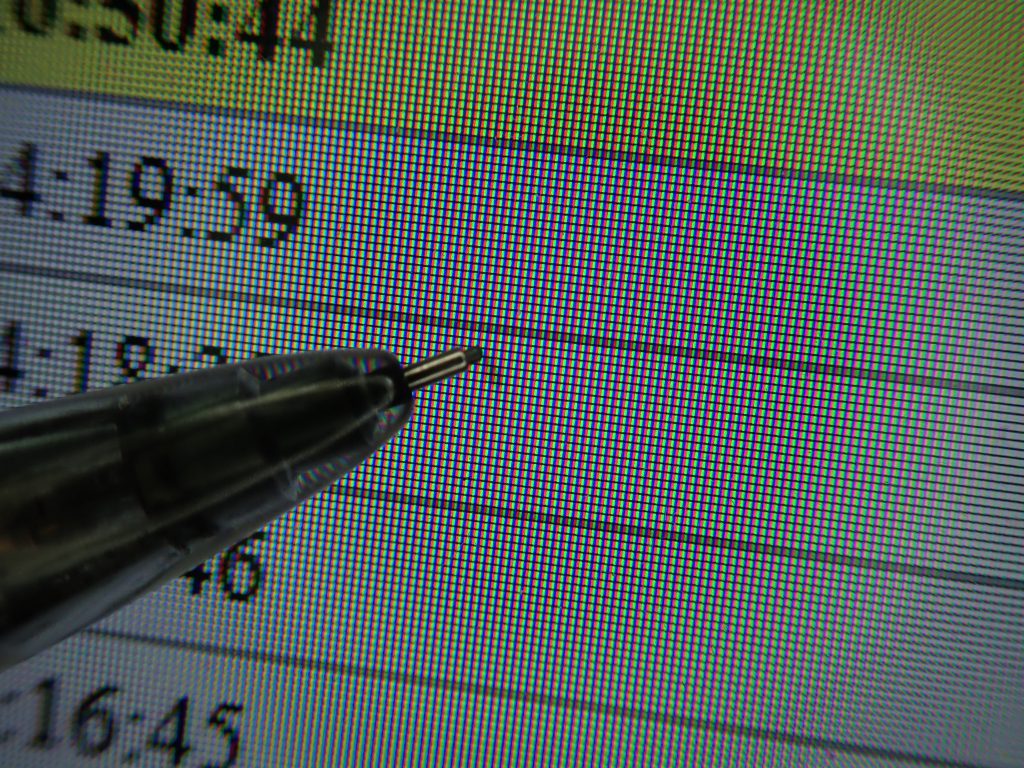

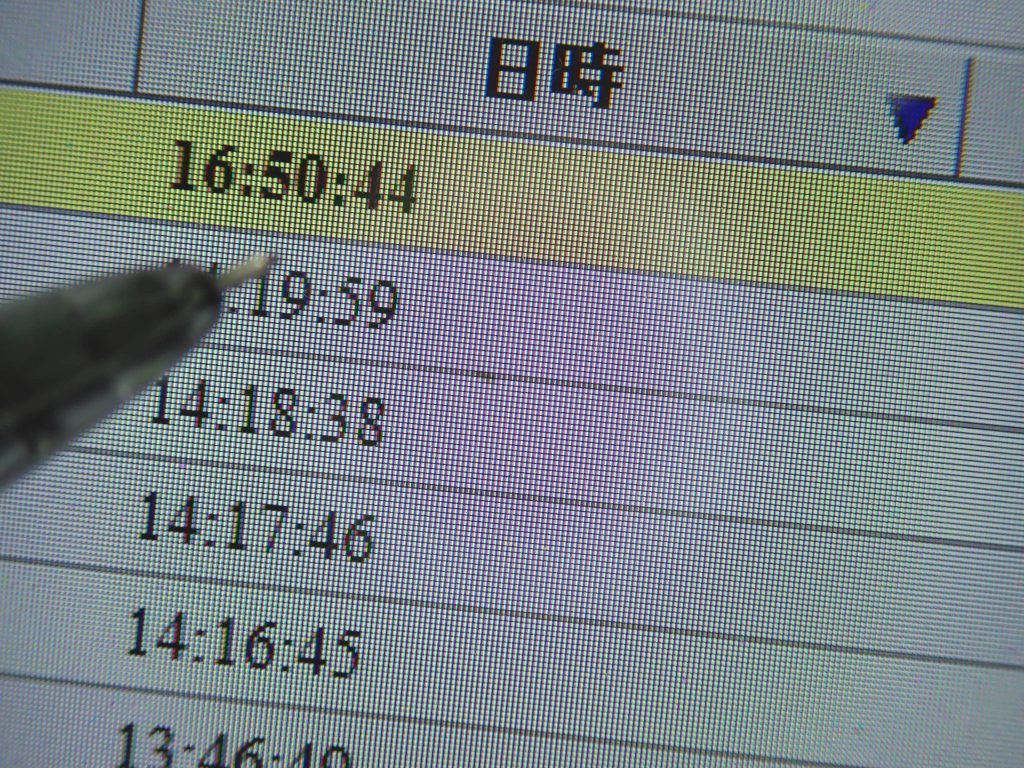

チャタテムシ??迷走??混入?

Chatterbug??Wander??Mixing?

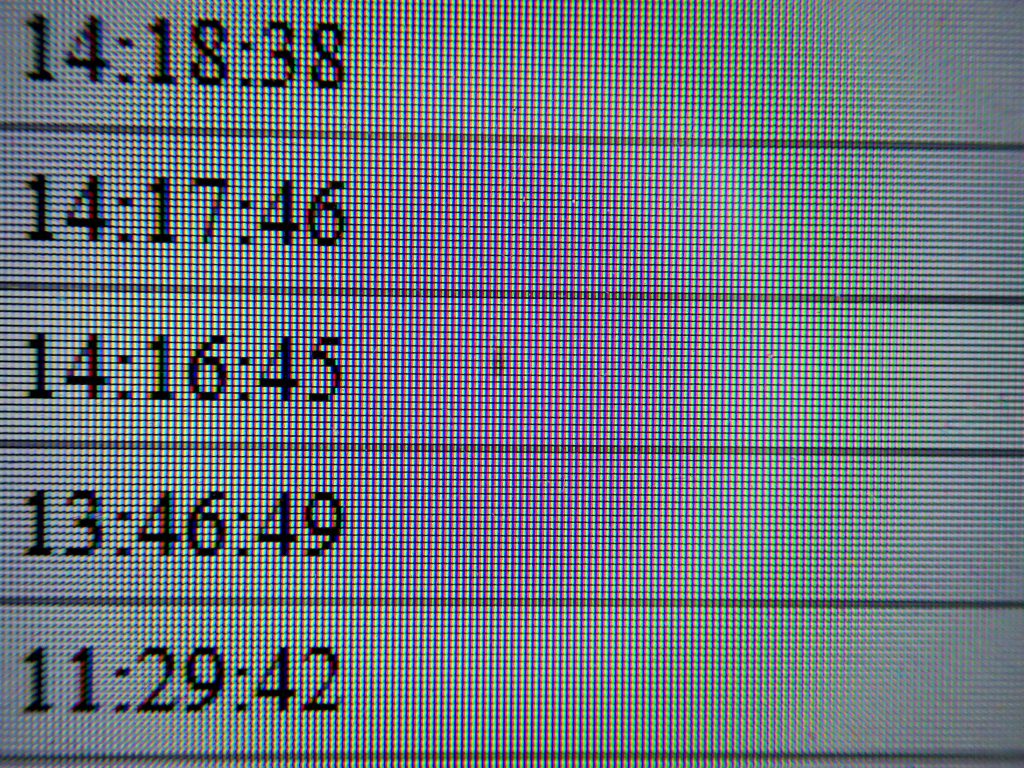

仕事中.

動いている.

どう見ても表面にいるように見えない.

やはり中にいる模様.

モニターってそんな構造?

まあ,壊れなければ良いが.

初めての,久しぶりの,ほのぼのビックリでした.

2019 .8.28

オオモリゴキブリ

Symploce gigas gigas

現在,WF1からF2挑戦中だが,1卵鞘分しかいないため,新たに新成虫を入手しました.

卵鞘の保管と交尾時期が重要な気がします.