ゴキブログ一覧

2020 .6.26

Elliptorhina davidiの病気

Disease of a Elliptorhina davidi

Elliptorhina davidiの♀成虫.

膨れ上がっている.

死亡して腐敗していると思い,出したがまだ動くので生きてはいるようだ.

もしかして,幼虫が中に入っている可能性もあるので,腹部をしごいたら体液が少し出てしぼんでしまった.

中には卵鞘も無し.

ガスがたまっていたようだ.

一つの症例でした.

2020 .6.25

ヘビなど

Snake etc

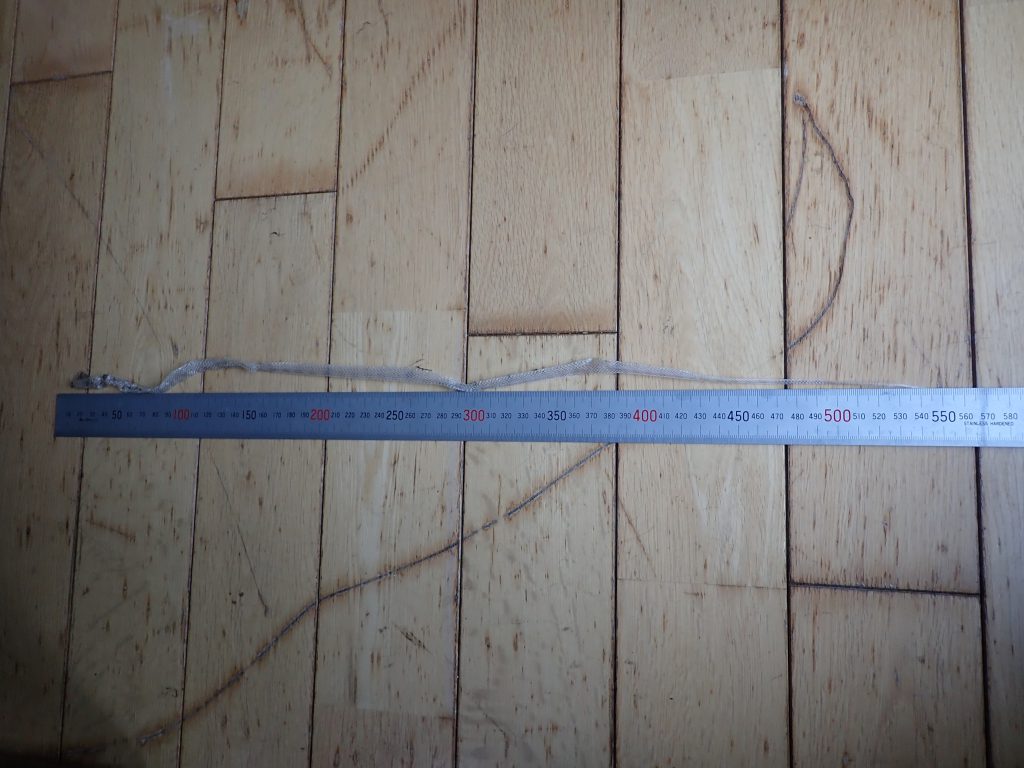

シロマダラ脱皮.

いつもの脱ぎ方.

体長は55cm,

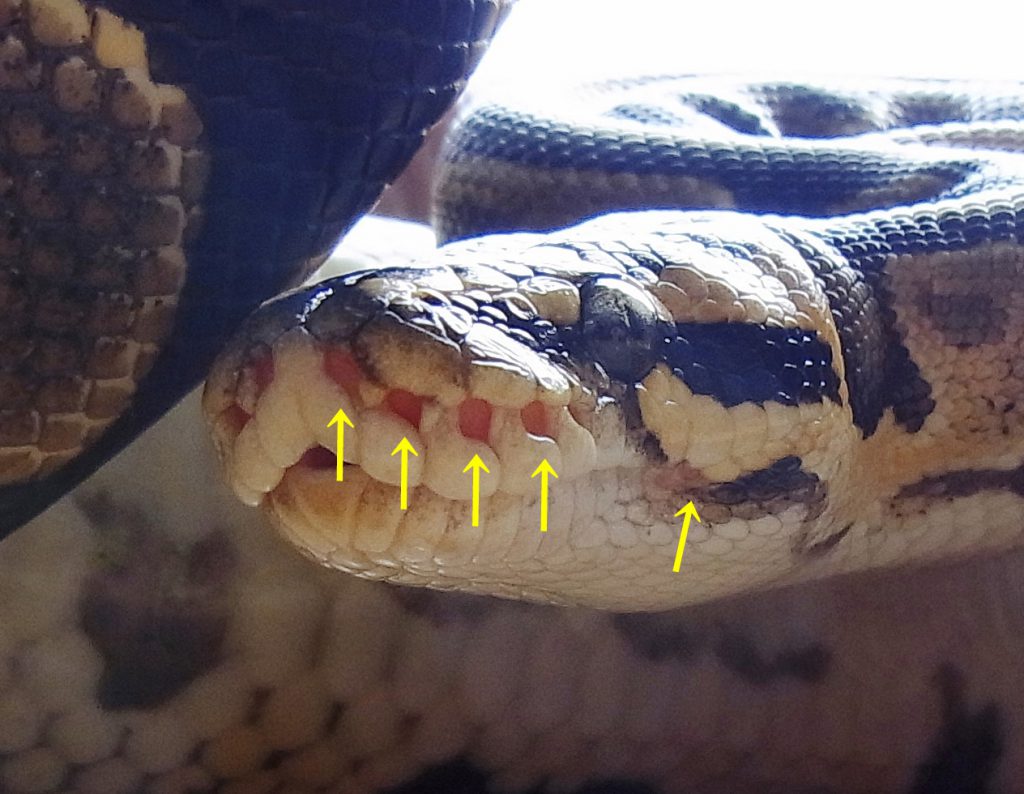

最近,学校の講義資料を作っているのだが,ヘビのピット器官の絵が必要になり撮影した.

調べてみると,ピットも持っているヘビはニシキヘビ科,クサリヘビ科マムシ亜科.

身近にいたのはボールパイソン.

黄矢印がそれ.

そしてニホンマムシ.

白は鼻の穴.

この器官は,赤外線を見る事が出来るため,夜で真っ暗でも周囲よりも高い温度のもの,すなわち鳥やネズミなどの餌を見つけることが出来る優れものです.

プレデターと同じです.

ヘビからは我々人間がどのように見えているのでしょうか?

生き物ってすごいといつも驚かされます.

2020 .6.24

スズキゴキブリ羽化

Emergence of a Periplaneta suzukii ♂

羽化開始寸前,というよりすでに開始している.

開始から7分後(以下同様).

24分で抜けきり.

46分後.

70分後.

100分後.

羽が伸びるまでが時間かかりますね.

動けるようになれば,危険から逃げることもできるので,脱ぐまでが早い.

そのあと,ゆっくり翅伸ばしますよ.とのことのようだ.

側には間もなく羽化の♂幼虫が控えている.

これからが累代の本番.

2020 .6.23

ナミアゲハの蛹

Swallowtail butterfly pupa

やはり寄生されていた.

発見できた蛹2個中2個.

100%です.

こう考えると,空を飛んでいる成虫は,種類を問わずスゴイ奴なんだとつくづく思う.

その側には新芽に産み付けられた新しい卵が.

種類を検索したが,回収して顕微鏡観察が必要そうなので孵化するまで待つ.

ナミアゲハの可能性が高いと思うが・・.

2020 .6.22

ワモンゴキブリの全長記録更新?

A new record for the American cockroach length?

ワモンゴキブリの飼育方法を,半年前ほど前から3密はやめて2.5密くらいにして飼育しているのだが,今回床換えしていて「ん!」と思う個体がいたので体長を計測してみた.

左は福岡県F市産,右は宮崎県M市産.

ノギスで計測.

福岡県:体長(頭長—翅端)42.5mm.翅長34.5mm

宮崎県:体長(頭長—翅端)42.5mm.翅長35mm

前回沖縄県:体長(頭長—翅端)42.5mm.翅長36mm

残念ながら両方とも体長は前回の沖縄産とタイ記録.

翅長は及ばず.

野外産強し.

沖縄産の勝利.

意外とこの辺が限界なのだろうか?

2020 .6.19

ペルビアン床換え

Cleaning of the Scolopendra gigantea breeding container

脱皮後に,ケースの中で胴部に張りがなく「ぬべー」と伸びていたことがあった.

ついに来たか!と思ったがその後餌も食べ普通に活動している.

しかし,こんなに大きな体で狭い容器に入れて置くのは健康にいいはずがない.

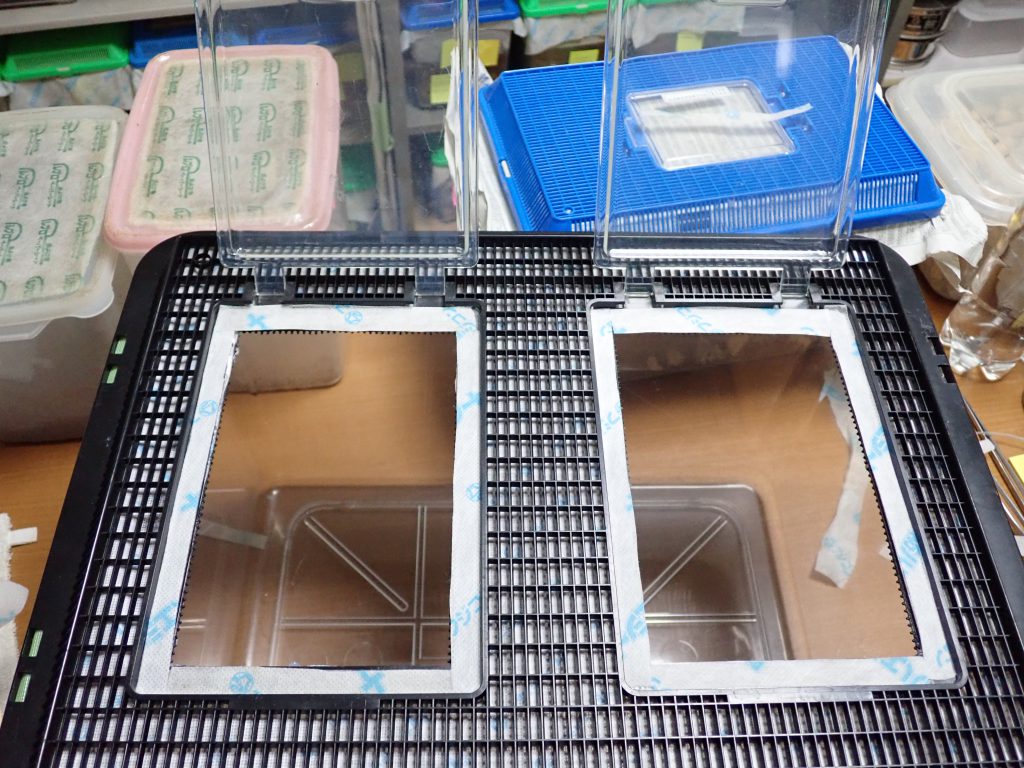

特大プラケを改造して,コバエ類やダニが入らないように一応出来る限りの工夫をして蓋を改造した.

左がノーマル.

紙を挟むだけなら楽なのだが,操作性を考え上の蓋は空くようにした.

トリカルネットはホットメルで固定.

紙はボンドで固定した.

開口部は隙間が出来やすいので,両面テープと防虫紙を貼り付けた.

右が引っ越し先のレイアウト.

隠れる部分も大きく作った.

引っ越し前.

途中を記録しようと思ったが全く余裕なし.

あっという間に無事大暴れすることなく新ケージのシェルターに潜り込んでくれた.

前入っていたケージの土にはシロワラジとトビムシが共生していて,餌の食いカスなど綺麗に片付けていてくれている.

ダニも発生無し.

この土の一部は新しいケースに移し,同様の環境を早く整えてもらう.

出てきた脱皮殻の一部.

顎.

でかいです.

国産ムカデと比べるとこんな感じ.

2020 .6.18

不人気種?その3

Unpopular species? Part 3

Eurycotis sp. Saint Martin

そろそろ誰か記載しているかと思って探したが見つからなかった.

Eurycotis属は丈夫なので本種も最初は希少性があったが,メジャーな種になった.

(と言いつつ,E. opacaは滅ぼしたが)

しかし,不人気種1,2より色合いは綺麗ですね.

なぜこれが,ゴキブリと聞くと嫌われるのかさっぱりわかりません.

2020 .6.17

不人気種?その2

Unpopular species? Part 2

Rhyparobia maderae (Fabricius, 1781)

コモンネーム Madeira cockroach; drummer

そういえば,昔はドラマーコックローチとか言っていた気がするが,今ネットで調べたら上位には出てこないですね.

国外では害虫として扱われています.

本ブログの初期のページに少し詳しく書いてあります.

現在,ゴールド系統がノーマルと分けて販売されていますが,普通種を飼育していると2色出てきます.

ゴールド.

ノーマル.

そういえば(その2)以前,そっくりな種を別種として取引されていた種を貰ったので見てみましたが,違いが判らなかったことありました.

2020 .6.16

不人気種?その1

Unpopular species? Part 1

Blaptica dubia

コモンネームは Guyana spotted roach

アルゼンチンフォレストローチ

アルゼンチンモリゴキブリ

デュビア

いろいろ言われている.

不人気なのか,人気なのか.ネットで検索したらAmazonでも販売していた.

それに結構いろんなところで大量に出回っていることが分かった.

ペットローチとしては不人気だが,他の目的では人気なのかもしれない.

こちらでも,ほとんど気にかけない種になっており,多少水やエサを切らして放置しても,びくともしない.

♂成虫.

♀成虫.

テーブルに乗せると逃げ出すので手の平で押さえて暗くして,そ~と手をどけるとこのように動かないでいる.

すかさず撮影.

中々いいゴキブリですね.

2020 .6.15

シロアリブリッジ建設

Termite bridge construction

給水タワーから蟻道が伸び始めた(上空より).

翌日.

少し伸びて容器壁面につながる.

その翌日.

何とか頑張っている.

このままいけば地上と繋がるかもしれない.

更にその翌日.

落ちた.

橋を渡した受け側が木であったならうまく繋がっただろう.

落ちた瞬間,シロアリたちは何を思っただろう.

樹脂ではさすがに滑りすぎ,無理であった.

2020 .6.12

イエゴキブリ

Neostylopyga rhombifolia

体調を崩している系統とは別です.

同じえさ,同じ環境で飼育しているのに,こちらはガンガン増えてます.

全くの健全集団.

いつもこれを放置して,大変なことになるのですが,間引きする加減が分からないです.

まじめに調べれば面白いと思うのですが,なかなか・・・.

幼虫が死亡し始めた時点ですでに手遅れ.

気を付けましょう.

2020 .6.11

寄生蜂の正体

The identity of the parasitic wasp

蛹に寄生蜂の確認をした後,翌日も寄生蜂が付いていたので撮影し,写真を見ていたら昨日の室内の寄生蜂に似ていることに気が付きました.

同じですね.

ちなみに,アゲハチョウに寄生する昆虫を調べていたら,アオムシコバチ以外にも,ブランコヤドリバエExorista japonica, クワゴヤドリバエE. sorbillans , カイコノウジバェBlepharipa zebina, アゲハヒメバチTrogus mactator, クロハラヒラタヒメバチCoccygomimus luctuosus,キアシブトコバチBrachymeria obscurata , Pediobius sp.の計7種も寄生していたと報告がありました(高木,1976).

すごい数ですね.

私も昔いろんな幼虫を飼育しましたが,ハチはまだ,まだ,少しは救われますが,ハエが出てきたときは(確かウジが出る?幼虫からだっけな)ぞっとした記憶があります.

結局ここにいた幼虫は,2個の蛹を残しどこかに消えました.

1匹でも無事羽化するといいですが.

引用文献

高木正見(1976)アゲハの蛹寄生蜂としてのアオムシコバチの生態. 日本応用動物昆虫学会誌, 20(3), 157-163.

2020 .6.10

脱皮2つ

Two molts

Brachypelma smithi

T中氏から幼体で頂いて12年目となります.

懐かしいですね.

一体いつまで脱皮するのでしょうか.

それと先日の黄色いシマヘビが脱皮.

体長は60㎝ちょうど.

出すと放尿し,多くはないが咬む.

まだ全然慣れないですね.

2020 .6.9

ウルシゴキブリ

Periplaneta japanna of Kumeshima Island

本種の飼育に関しては特別注意はないが,このケースでおかしな状態になっていた.

記憶では,いつも通りの管理を続けていたのだが,今日見るといつもワサワサいるのに動きがない.

幼虫も死骸が転がっている.

Eurycotis opaca,イエゴキブリなどの滅んだケースでいつもチャタテが気になっていた.

しかし,現在大丈夫なEurycotis decipiensもチャタテが多いのは了解している.

チャタテが生体に影響ないはずなのだが,今回もチャタテが目立つ.

そんなことで,早めに手を打つ.

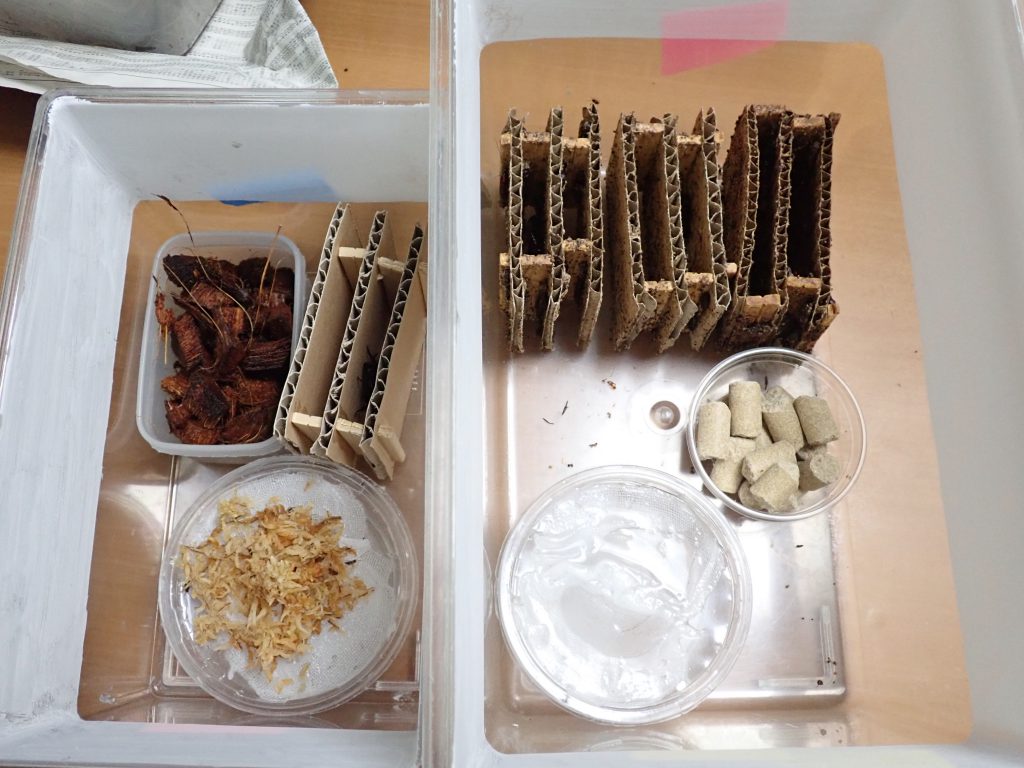

古いシェルターを使うケースと,新しいシェルターにして少数の幼虫を入れたケース.

そして,卵鞘の別保管.

取り越し苦労に終わればよいが.

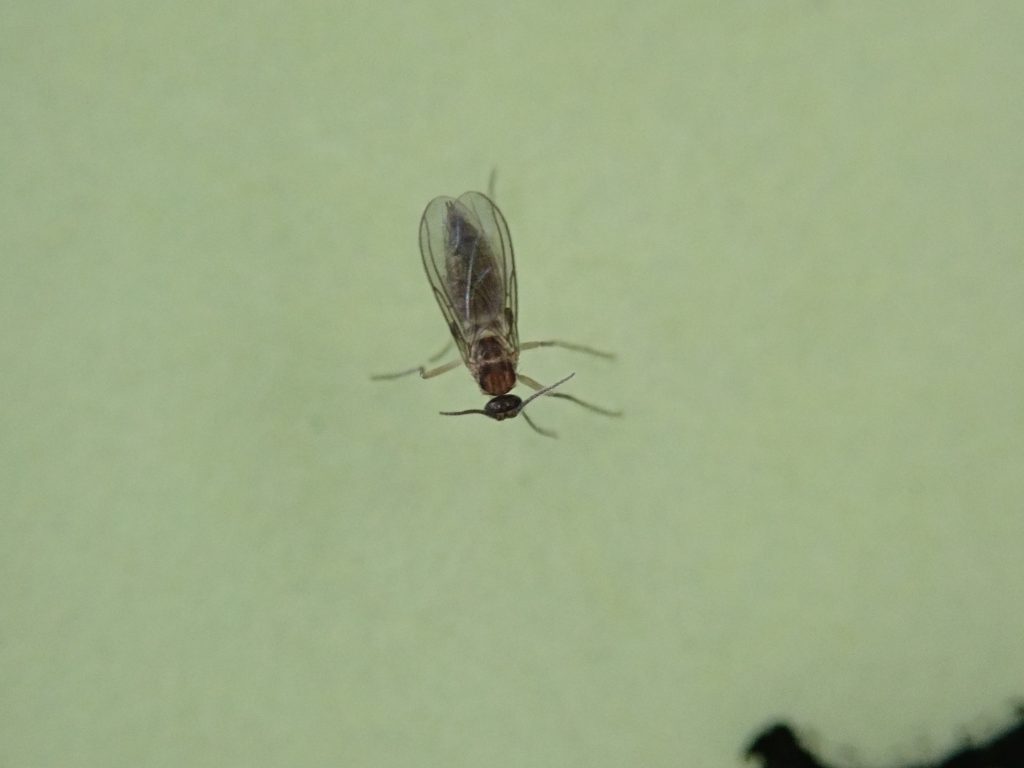

2020 .6.8

飼育室に出るコバエ

Small flies in the breeding room

捕虫器2台.

発生しやすい場所の管理.

一応侵入対策に窓は開けないようにしているが,入る?発生している?

窓辺は,室内にいる昆虫類の発見場所にもなる.

ここに,なぜかコバエがかなりの頻度で飛んでいる.

当然,捕虫器にも捕獲があり,さらに原因不明.

いつも,アルコールで麻痺させて除去しているが,集めてみました.

最近,双翅目の同定をしなくなった(出来なくなった?)のと,超忙しく専門外の事に割く時間がない(余裕がない?)ことから正確に同定はしないが,面白いことに左上段に寄生蜂がいる.

前からコバエの除去をしていて,あれ?と思っていたがやはり間違いない.

形態から見ると,以前クロゴキに発生した種とは違う.

この部屋ハエやその他の昆虫類もいるので別目的か?

一応,予想で中央はヒョウモンショウジョウバエ,その後方はノミバエ類,中央下はニセケバエ類,左右上下の黒大型はミギワバエかな?

この写真でわかる方いたら,ご教示ください.

ちなみにこの「コバエ類」の中で,「コバエ〇〇〇〇」的な商品に捕獲されるのは多分2匹だけです.

コバエって一言で言っても,簡単ではないです.

2020 .6.5

ナミアゲハ

Papilio Xuthus

期待もむなしくナミアゲハ.

よく見るとキンチョウの葉下に蛹.

寄生蜂らしきものがついてます.

拡大してみましたが,産卵しているようには見えません.

しかし,半数はやられるでしょうね.

このように,観察しやすい場所で蛹化してくれるとその後を追うのが楽でいいです.

2020 .6.4

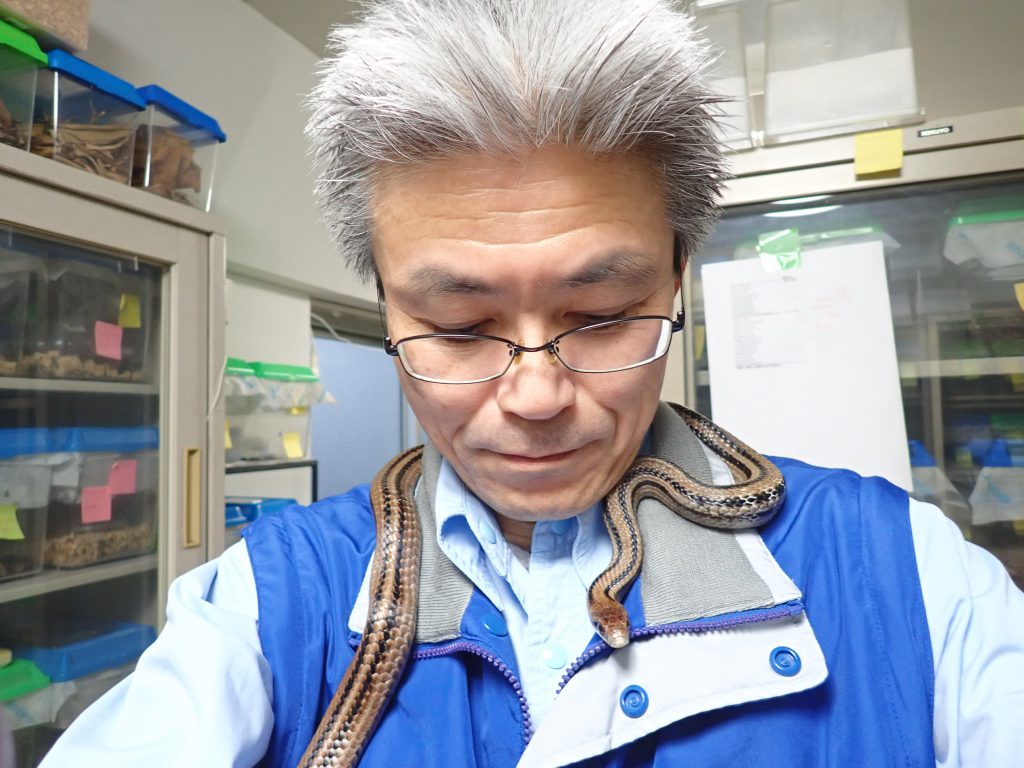

ヘビ

Snakes

シマヘビ幼蛇

写真で見てあまりに黄色いので送ってもらった.

昨年生まれた個体だろう.

今のところ咬んでくることはない.

全体をこうしてみると,普通の色になりそうな気配濃厚.

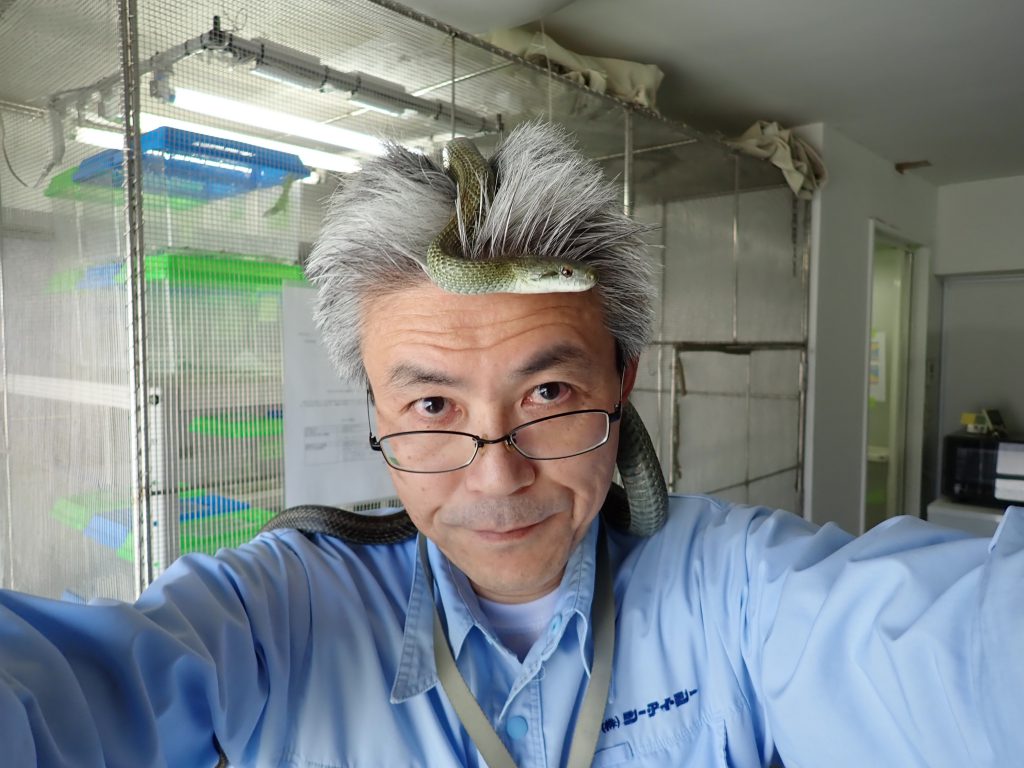

ついでにアオダイショウ.

こちらは絶好調.

こいつは体にまくとなぜか頭に居座る.

こんな感じ.

高いところが好きなのだろう.

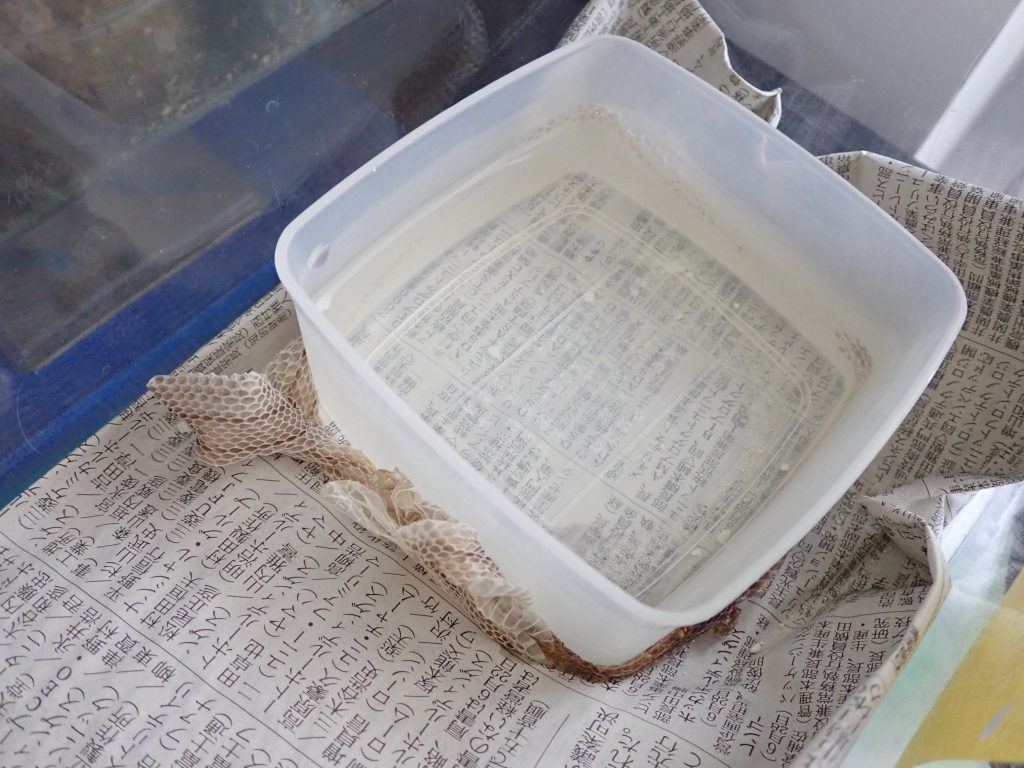

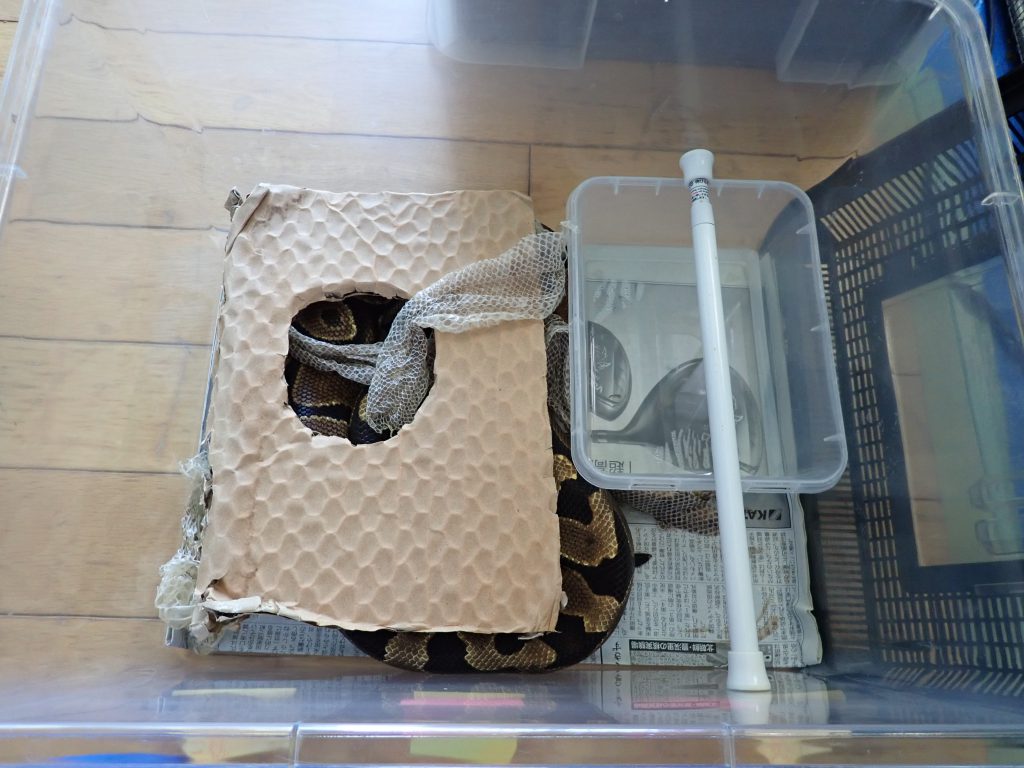

も一つついでに,ボールパイソン脱皮.

最近は,脱皮不全もなく風呂に入れなくてよいので管理は楽.

2020 .6.3

シロアリドームの建築

Termite dome architecture

日中にもかかわらず,大工事開始.

ケージの蓋を開けるると,職蟻はサーといなくなり,兵蟻は穴の入り口に陣取ってこちらを向いている.

大したものです.

兵蟻とはよくいったものです.

スタート.

翌日.

2日後.

3日後.

完成です.

お見事!

2020 .6.2

ホラアナゴキブリ

Nocticola uenoi uenoi

最近は,マット交換することなく安定して飼育が出来ています.

家畜化されたのでしょうか.

これがゴキブリですから,不思議な感じがします.

2020 .6.1

ハワイシロアリ 羽アリ発生

Winged ants occur

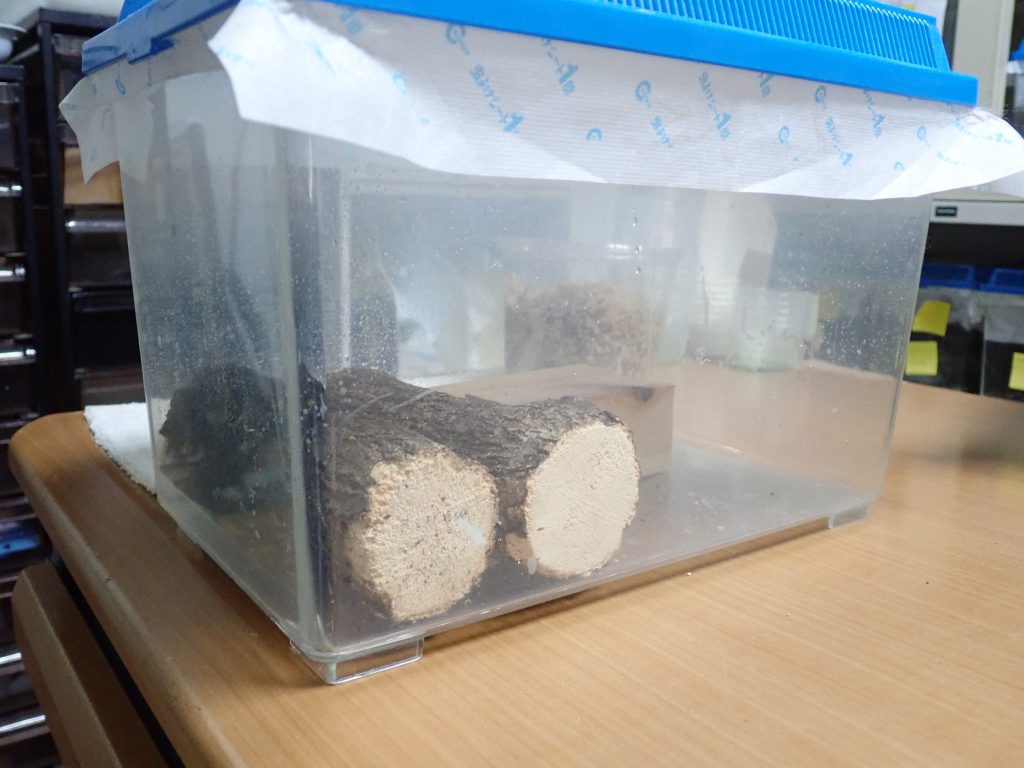

2010年より飼育しているハワイシロアリ羽アリです.

以前は定期的に有翅虫を出していたのですが,ここのところあまり記憶がなく,生きているやら不明でした.

今日は,幼虫まで出てきています.

しばらく飛ばした後,別ケージに分けました.

翌日,全ての個体が羽を落とし,木に潜り込んでいました.

新コロニーが出来ると良いのですが.

2020 .5.29

Polyphaga saussurei ダニ繰返し

Repeating mite

少し目を離した(2~3日だろうか)すきに一気にやられた.

一面ピンクになる.

生き残りは4匹.

腹面はダニだらけ.

生体に付着するダニの駆除はほぼ無理だろう.

このダニ,宿主を殺そうとするスイッチはどこで入るのか?

ここ数ヶ月何の悪さもせず宿主は成長し産卵まで行っている.

多分,環境変化がスイッチになったと思うが,なければまだこれらは生きていたと思われる.

もう1ケージあるのだがそちらの死骸は異常がない.

ある意味面白いダニである.

ちなみに,生き残った4匹は,ダニがすごいので水道で洗ったが,腹面に流水を充てると3~4秒間で動かなくなる.

よほど水に慣れていないというか,水で死亡する.

4匹目で気が付き,本当にさっと流しただけにしたが,しばらく逃げる事が出来ない状態.

最後の1匹以外ダメ?な状態に.

最終的には,翌日見ると2匹復活して1匹死亡にとどまったが,水洗はやめようと思いました.

2020 .5.28

雑事 2

Little things 2

ビート.

トコジラミ探知犬訓練中の戯れ.

ナオ.

トカゲケージ内にいたコオロギ初齢そっくりだったプチプチのノミバエ.

プチプチは良いのですが,この腹にある卵を思うとぞっとします.

やはり好きになれない.

最後にシマヘビと戯れました.

もっと凄い写真もありましたが,封印しておきます.

2020 .5.27

雑事1

Little things 1

昨年実験で使った文旦.

捨てるのがはばかれたので,植え替えておいたのが,すでにアゲハ類の幼虫が付いていた.

まだ,今年に入ってアゲハ類が飛んでいるのは見ていないが,いつの間にか産卵されていた.

チョウの趣味も薄らいだが,子供のころからあこがれていたモンキアゲハやナガサキアゲハは別格.

いまでも見たい.

特に飼育マニアとしては成虫もさることながら,あの独特な色合いの幼虫を見てみたい.

今年は来てくれるだろうか?

それとモモタマナ.

やっと光合成が出来るまでになりました.

実生苗もすくすく成長しています.

2020 .5.26

シロマダラの変な食事癖

Bad habit of a Dinodon orientale

今までネット上にある食べそうな餌を与え,最終的にこの個体の食べるペースを確立したと思っていたが,また一つ厄介な癖をつけてしまったようだ.

何かというと,半分に切断したヤモリを食べなくなった.

ヤモリ半身の給餌直後.

翌朝.

直後.

翌朝.

面白いのは,位置がずれていること.

全く手を付けないのではなく,「俺はこんな物食わん!」とばかりに移動させている.

自己主張しているのは可愛いが,給餌は命にかかわるので厄介な癖だ.

どうやって移動させているのか?手がないからくわえてだと思うが,見たいものだ.

拒食でない証拠に,尾を与えるとこのようにきれいになくなっている.

丸1匹もちゃんとなくなる.

この結果から,現状では血生臭いのは食いたくないととのことのようである.

2020 .5.25

Eurycotis opacaの分泌液

Eurycotis opaca secretion

先週のワモンゴキブリの標本をつくった時,同時にEurycotis opacaの標本も作製した.

本種は,ついに累代失敗し現在高齢の成虫が数匹残っているだけ.

徐々に死亡するので朽ちる前に標本にしたのだが,完全に死亡していなかったようでこんなになっていた.

まず右.

結晶化した黄色い物質.

左.

結晶は発生していないが,下の樹脂が溶けて大穴開いている.

過去にも標本作製しているが,こんな状態になったのは初めて.

穴はかなり深く,ちょっと衝撃的.

後肢跗節に溶解と同時に付着した樹脂の塊.

エイリアンの強酸?血液が垂れて金属床を溶かして落下するシーンを思い出した.

手についても特別変化はなかったと思うが,

2020 .5.22

巨大ワモンゴキブリ

Giant American cockroach

ゴキブリなどでお世話になっているO合さんから,巨大なワモンが捕まったと沖縄土産をいただいた.

確かにでかい.

この個体含め,まだ生きている個体もあったので,何とか剥がして飼育しようと思ったが,このトラップメーカーの粘着は超強固で,一度捕獲されると生きて戻れぬゴキ嫌いには神様のようなトラップ.

しかし,私のような剥がして飼育したい人にとっては悪魔のトラップ.

飼育マニアは絶対使わない(笑)はず.

とは言え,何とか救出を試みるが…

予想通り脚もげ手もげで断念.

だが,でかいので標本にした.

そこで気になるのが,コレクションの中で記録更新したか?

標本を引っ張り出して計測した.

近差なのでノギスにて.

左が今回の個体:体長(頭長—翅端)42.5mm.翅長36mm

中:父島:体長41.5mm

右:石垣島:体長41.0mm

(写真では標本の高さが違うので大きさに差が出てます)

間違いなく,My collectionの記録更新!!

では,一般的にワモンゴキブリの体長は何㎜なのか?

朝比奈(1991):33-40㎜.翅長30-35mm

石井(1976):30-40㎜

安富(1991):40-50mm

緒方(1989):28-44mm

Cornwell(1968):28-44mm

朝比奈(1991)以外は体長しか書いていないので判断しにくいが,とりあえず日本のバイブルの記録は超えた.

ただ,安富(1991):40-50mmは桁が違う.

世界のワモンなので,赤道直下の地域では,確かに50mm超えも不思議ではない.

ますます,楽しくなるのがGの世界だ.

2020 .5.21

スズキゴキブリ拡張

Expansion of breeding containers of Periplaneta suzukii

そろそろ最初の飼育ケージがカビや糞で汚れてきた.

幼虫も成長して密度が高くなったのでケースを1個増設した.

ただ,♂は極端に少ない.

これは3匹目.

翅ボロ.

♂終齢幼虫.

尾突起が分かりますか?

増やしたケージ.

古い方は卵鞘があるのでそのまま維持.

2020 .5.20

ペルビアン脱皮後食

First meal after molting of Scolopendra gigantea

脱皮から約2週間,やっと穴倉から出てきていた.

穴倉掘ったのが4/3頃なので,1ヶ月以上何も食べていない.

少しは細くなっているかと思ったが,長さはわからないが太さは逆に太くなった感じ.

写真では太さが伝わり難いが国内のムカデと比較したら異次元の生き物である.

ちょうどElliptorhina javanicaの脱皮直後がいたので与えるとすぐに食らいついてくれた.

異次元の太さ……

2020 .5.19

イエシロアリケージに同居する主だった生物

The main creature living together in Termite breeding container

この容器は蓋はしてあるが,気密性は全くない.

そのため,いつ何が入り込んでもおかしくない.

特に警戒しているのは,クロバネキノコバエと例のダニ.

幸い,例のダニは今のところ発生していない.

かわりに,この大型のダニがいつも見ると1~2匹徘徊している.

動きが早く,うまく撮れないがたまたま,テープに捕獲されていた.

正体不明.

発生数は少ないので,OK.

キノコ?

可愛いのでOK.

トビムシ.

これも動きが早く撮らせてくれない.

OK.

問題はこいつ.

クロバネキノコバエ.

たまに飛んでいる.

大型捕虫紙を蓋の天井部に張り付けているが,最近捕まりだした.

幸い,給水はコップだけなのでケース表面は乾燥気味だが,深い場所は湿っており,そこからたまに飛び出してくる.

シロアリの水を運ぶ能力には驚く.

現在,こいつだけが何とかしたいNG生物です.

2020 .5.18

爬虫類

Reptiles

最後のオカダトカゲ.

結局,全ての個体で呼吸荒くなると同時に,動きが鈍くなる症状が出ました.

アオカナヘビや,オガサワラトカゲなどはやせ細って弱っているのが外見的にわかったのですが,本種は痩せることなく衰弱しました.

しばらくトカゲは手を出さないと思います.

オガトカはまだ2匹元気で走り回っていますが,増やす予定はありません(自家繁殖した場合は別ですが).

ついでに,アオダイショウが脱皮.

今回は脱皮殻がぐしゃぐしゃなので,計測無し.

餌は,バカ食いはしなくなりましたが,2日に2匹ほどコンスタントに食べています.

シマヘビは完全に食べなくなりました.

様子見中.

ボールパイソンは,やっと食べ始まましたが,2日に1~2匹程度.

シロマダラは変な拒食になっており,別日にまとめて書きます.