ゴキブログ一覧

2020 .8.12

キチャバネゴキブリ残念

Symploce japonica disappointing result

最近姿を見ていないので,意を決して探した結果.

張り付いた平面.

土に埋もれていた腹部.

卵鞘.

全部で6個発見.

しかし,孵化は当然なし.

今年も頑張るぞ!

2020 .8.11

シロアリブリッジ再挑戦

Termite Bridge Re-Try

給水タワーから伸びているひょろ長い蟻道.

3本の枝があるのでとりあえず2本の側に割り箸を立ててみた.

翌日.

早々に完成.

しかし,左側は途中で崩れたのだろう,消滅していた.

上に伸びているのも気になったので,割り箸折ってホチキスでつなげて側まで伸ばした.

翌日.

やること早いですね.

しかし,なんで蟻道の先の空間に物が出来たのが分かるのだろう.

2020 .8.7

マダラゴキブリ類

Rhabdoblatta spp.

ヤエヤママダラゴキブリ

ついに1匹になってしまいました.

ケースも中から小へ.

2年目にして累代終了.

コマダラゴキブリ

こちらも2年とちょっと.

汚いですが,まだまだいけそうな数がいます.

掃除しました.

マダラゴキブリ

こちらは1年半物.

こちらももう少し頑張れそう.

こまめな観察のその都度の管理が重要です.

少しでも手を抜くとヤエヤママダラのようになってしまうようです.

2020 .8.6

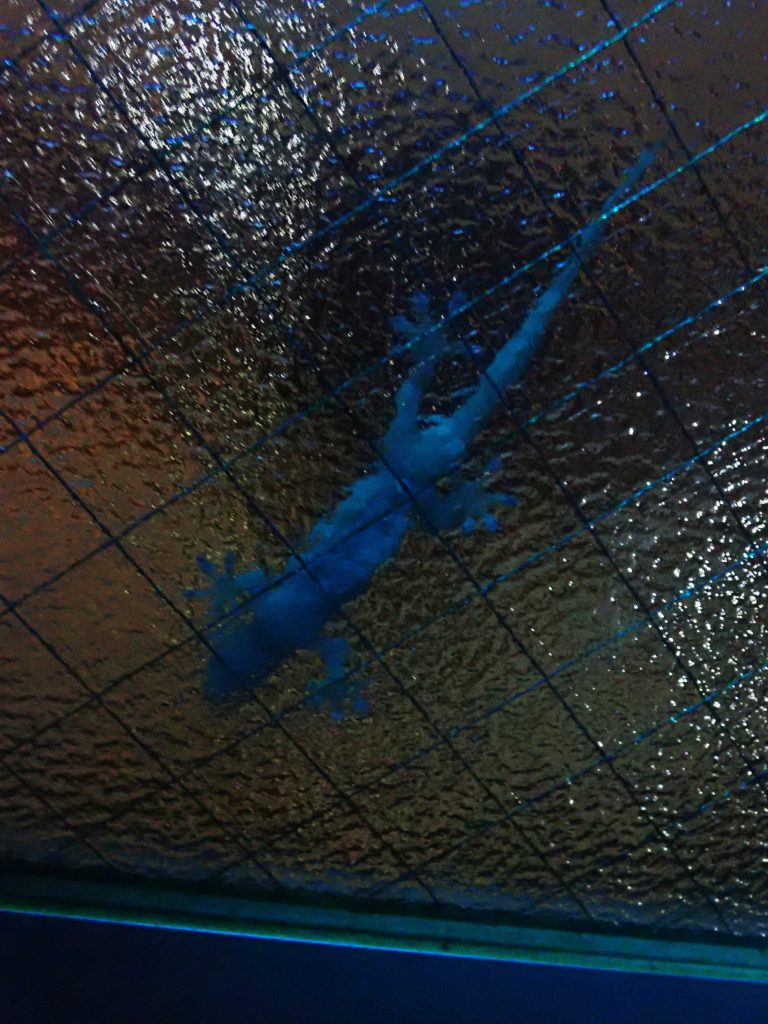

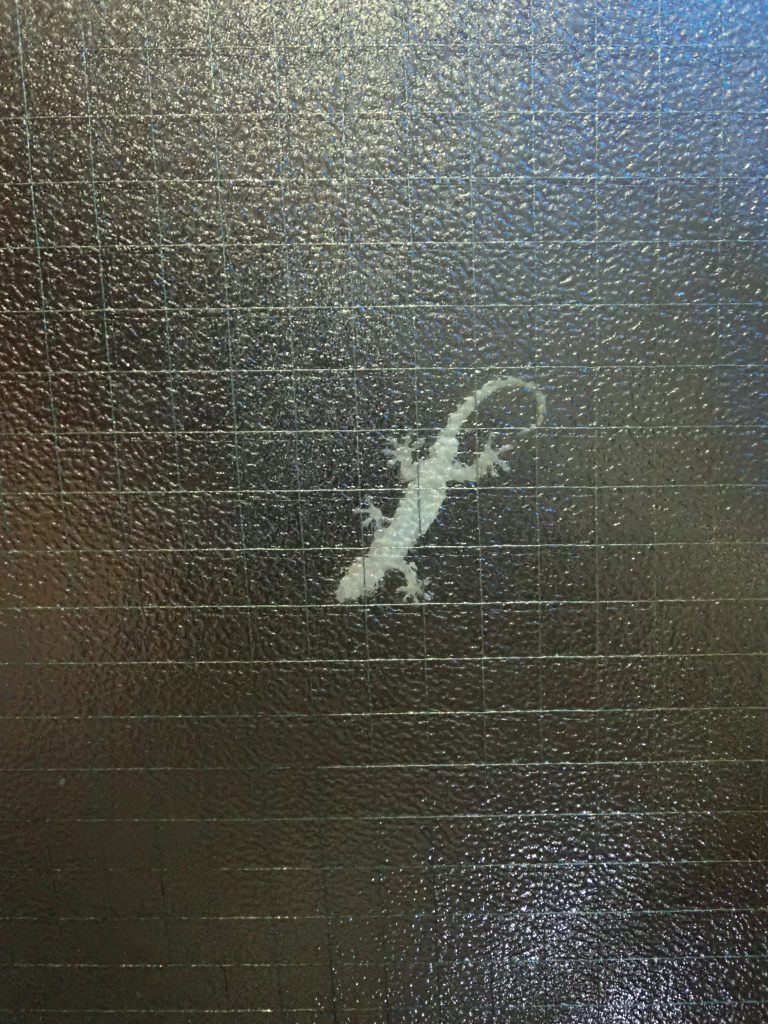

ニホンヤモリの良いところ

Good points of the Gekko japonicus

かなりの頻度で遭遇できるこの個体.

逃げ方もおっとりとしているので,扉を開けて外に出ても逃げずにその辺にいる.

なので,このように簡単に捕まえる事が出来る.

さらに,激しく逃げようとしない.

逃がそうとしても,手から離れない.

ホオグロヤモリなどは手を開いたら瞬時にいなくなるのに.

2020 .8.5

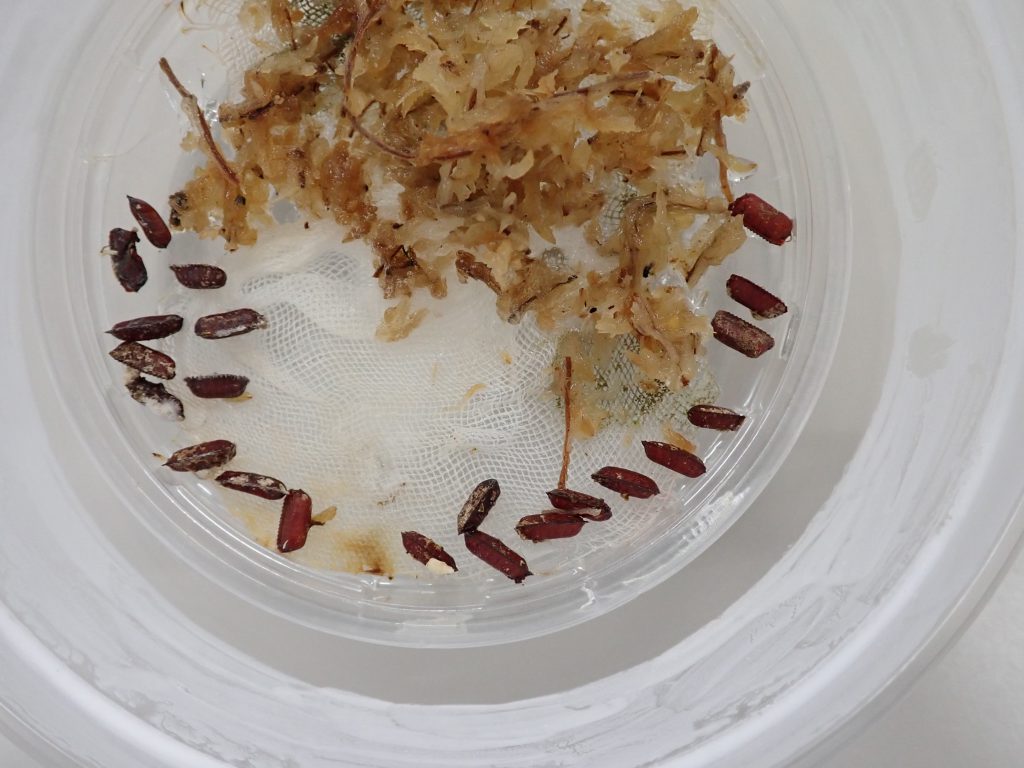

スズキゴキブリ卵鞘続き

Previous continuation of Periplaneta suzukii oothecae

早くもカビの発生や,潰れる卵鞘が出てきている.

カビや潰れのグループ

まだ何とか頑張れそうなグループ.

しかし,どう見ても他のPeriplanetaの卵鞘に比べると色が薄く,中の卵が発生しているようには見えない.

竜骨部からカビの生えた卵鞘を割っても全く発生していない.

交尾が出来ていない可能性もある.

次は,♀の受精嚢を調べることにする.

2020 .8.4

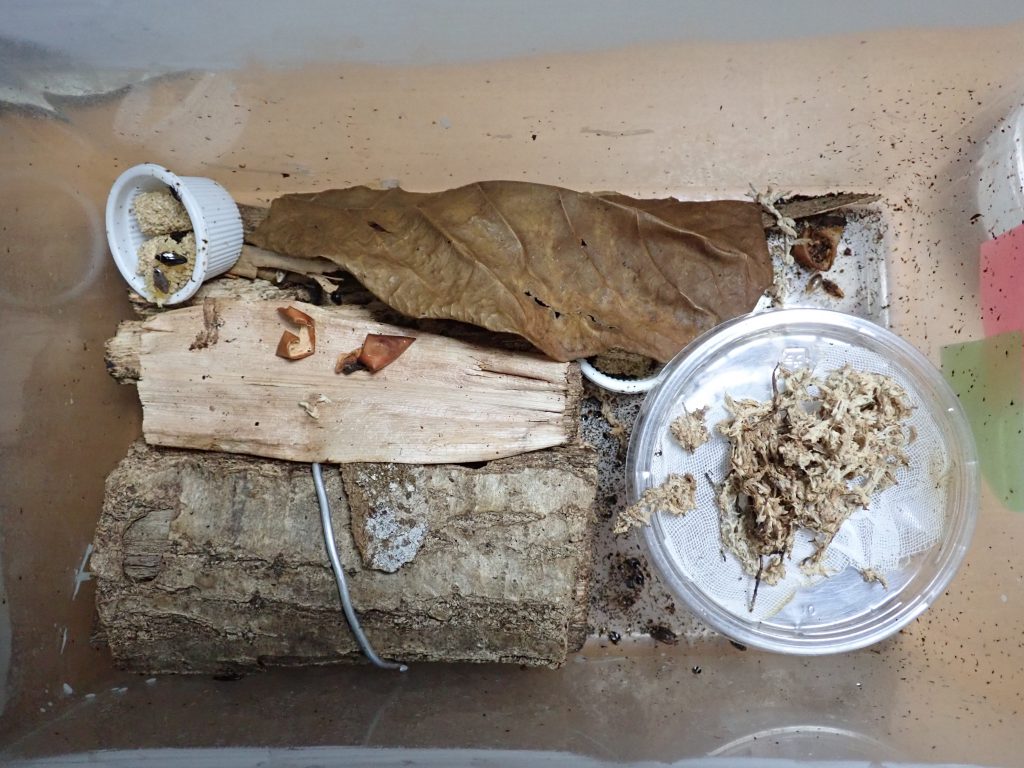

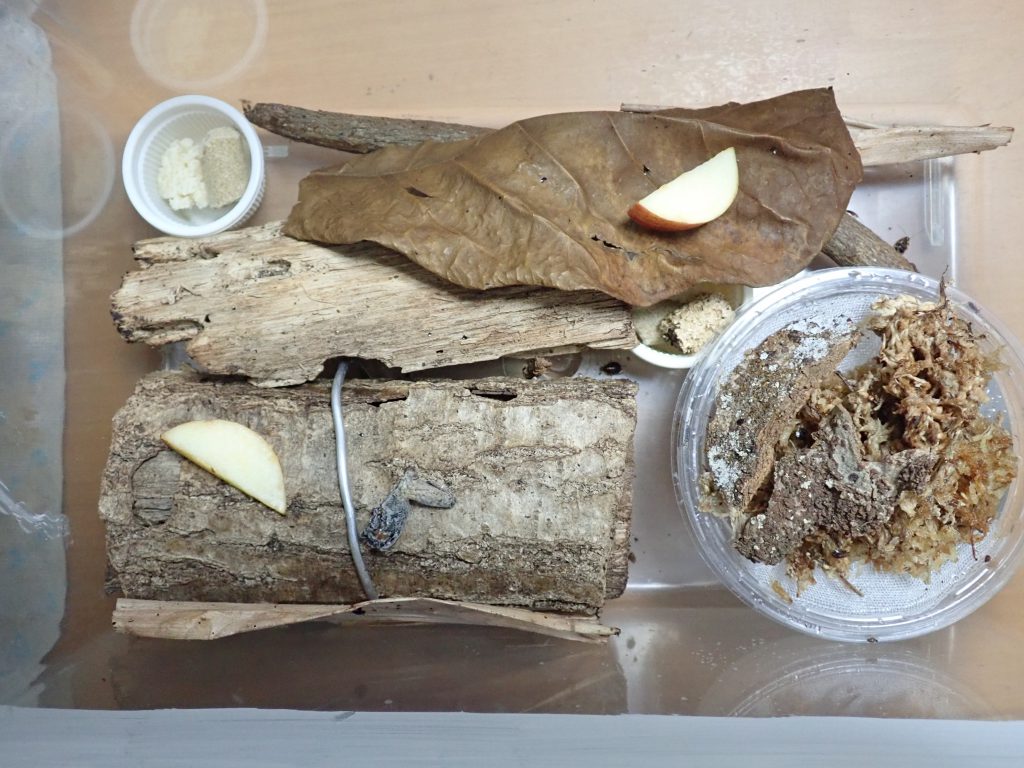

ヒメクロゴキブリ

Chorisoneura nigra

まだ一度も床換えしていなかったので換えることにしました.

順調です.

餌も飼育開始時のままなので換えます.

固形飼料の裏に卵鞘がびっしり.

シェルターの裏にもびっしり.

これだけの卵鞘が孵化していたらもっと幼虫がいてもおかしくないのだが.

孵化率が悪いのか,初齢幼虫の生存率が低いのか.

うまくいくいっているようでそうではないかも.

まだまだ改良の余地ありです.

交換終了.

大きなシェルターは結局そのままに戻した.

小型種の飼育はいろんな面で難しいです.

2020 .8.3

ウルシゴキブリ経過

Periplaneta japanna conditions

すぐれないですね.

色が死の世界のよう.

別に分けたシェルター内.

この状況になるとイエゴキブリにしろむずかしいのだが,若齢が残っており無事成長するのを待つしかない.

2020 .7.31

スズキゴキブリ卵鞘

Oothecas of the Periplaneta suzukii

これにもダニが出てしまいました.

絶対根絶するぞ!とケージ交換.

左は熱湯風呂.

長ピンでダニの付いたシェルターなどを風呂に入れて殺虫.

今では雌雄揃っているが,それでも雄は少なめ.

まだ幼虫も結構いる.

本種は尾肢にネバ液を蓄えており,妙に触るとそこに旧ケージのゴミを張り付けて移動するのでダニまで移しかねない.

別容器に一旦移し,目視で確認して少しずつ新ケージに戻す.

後は,旧ケージ内の卵鞘を拾う.

よさそうなものだけ集め.

ダニを調べ,ダメそうな卵鞘も振り分ける.

ダメ卵鞘の中身.

全然発生していない.

よさそうなものだけ,孵化しても分かり易いように手元で管理する.

しかし,全体的に卵鞘の鞘の厚みが薄い.

果たしてF1卵鞘がどんなだったか記録しておけばよかった.

2020 .7.30

雑事5

Little things 5

マルゴキブリが産仔しました.

5年ぶりの復活ですね.

これで,Corydidarum属はC. magnificaを含めて2種.

両種も増え方が遅いです.

ヒマワリ.

一応品種はAmazonと呼ばれるもので,イギリスが発祥らしい.

「お化けヒマワリの種」で検索すると,いろいろすごいのが出てきます.

本品種もとんでもない大きさの花が咲くはずなのだが.

小さい.

蒔く時期を間違ったか,露地栽培でないとだめなのか?

あっ,これも仕事の一つです.

Blaberus giganteusにダニが出たので駆除.

分かりにくいですが,水洗してヤシガラに放り込んだ幼虫.

ついでに,個体数少なくして「giganteus」らしい個体を育ててみたいと思う.

2020 .7.29

オオモリゴキブリ

Symploce gigas gigas

飼育初めて2年目.

卵鞘も見たところ正常.

まだ幼虫もいる.

さあF3出るでしょうか?

2020 .7.28

イエシロアリとニンジン

Termites and Carrots

ニンジンは常時用意して,ゴキブリに与えていたが,今回初めてイエシロアリに入れてみた.

イエシロアリは生木にも上ったり,パッションフルーツの株を加害したりする話は聞いたことがあったが,生野菜を食べることに関して発想がなかった.

ニンジンが余ったので,なんとなくイエシロアリに入れたらあらびっくり.

4日後.

中はスカスカ.

置いてから9日後.

すでにシロアリもいなくなるほど食べられている.

水の代わりに使えるのかもしれない.

ただし,皮や中にわずかに生部分が残っており,綺麗に乾燥するまでは少し時間がかかりそうなので,ここにクロバネキノコバエなどが誘引されたりすると厄介なことになりそう.

ただ,生野菜を食べることが分かったので,今後果実や他の野菜でも試したいと思う.

2020 .7.27

ワモンゴキブリ単為発生F12卵鞘

Parthenogenetic F12 Periplaneta Americana ootheca

続いています.

ついにF12卵鞘が生まれました.

いい形の卵鞘です.

食わずに産み落としました.

良い親です.

良い悪いの表現も変ですが,悪い親はすぐ食べてしまいます.

早ければ40日後には幼虫が孵化するかもしれません.

卵鞘だけ切り取り,別容器で保管します.

2020 .7.22

Shelfordina terminalis 幼虫

Shelfordina terminalis nymph

中齢幼虫

よく見ると前胸背面にトビムシが止まっている.

このトビムシも幼虫だと思います.

ゴキブリも細かなことは気にせず,みんな仲良く生活しているのですね.

とは言え,ダニはダメでしょうが.

本種は腹部先端が白くなります.

ゴキブリの幼虫ではあまり見ない配色ですが,進化の過程で有利な事があったのかもしれません.

たまたま脱皮直後の終齢幼虫.

この透明感.

見ていて飽きないです.

2020 .7.21

ツチゴキブリ幼虫

Margattea nimbata nymph

若齢幼虫

終齢幼虫

ゴキブリの幼虫時代は,単色で地味な体色が多いですが,チャバネゴキブリ科の幼虫は小さいですが本種のように細かな模様が出て種を調べるには役立ちます.

齢数によっても模様が変わるので,これを見ることにより齢数を調べることもできるはずです.

おまけ

ブラーミニメクラヘビを放飼したヤマトゴキブリ小プラケでシロアリ発見.

まだ生きていました.

ほじくるのはもう少し後にします.

2020 .7.20

ニホンヤモリ2020夏

Gecko 2020 Summer

今年もお会い出来ました.

♂ですね.

そっと表に出て確認.

昨年の個体だろうか?

昨年の10/9のブログと比較すると,大きさ,性別は一致している.

こうゆうときは指詰めなどすればよいのだが,ブログのためだけにそれはかわいそうだからしない.

ここでは最近♂しか見ない.

雌はいないのだろうか?

2020 .7.17

雑事4

Little things 4

デロっとしたペルビアン.

一瞬死んでいるかと思ったが大丈夫だった.

心臓に悪い.

オオムカデの眼.

ある所の講義で使うために撮影.

単眼が4個.

中々近寄れないので必要に迫られないとこんな写真撮らないです.

アオダイショウ脱皮.

この個体がここにきて約1年が経過しました.その間の脱皮数は今回を入れて8回目.

カメラを構えると動きが止まる.

よくできたヘビです.

2020 .7.16

クロゴキブリの霧氷状態

Periplaneta fuliginosa hoarfrost condition

クロゴキブリが久しぶりに出た.

2年前に飼育室のクロゴキブリを駆除してから生きたクロゴキブリはしばらく記憶がない.

本当に久しぶり.

写真を撮りいつもなら開放するのだが,この部屋は更衣室や寝床もあるので凍結スプレーで処理したのですが.

苦しんでいるゴキブリには申し訳ないが,一足先に冬が気なような綺麗な霧氷が発生.

額に入れて飾れるような美しさだ.

2020 .7.15

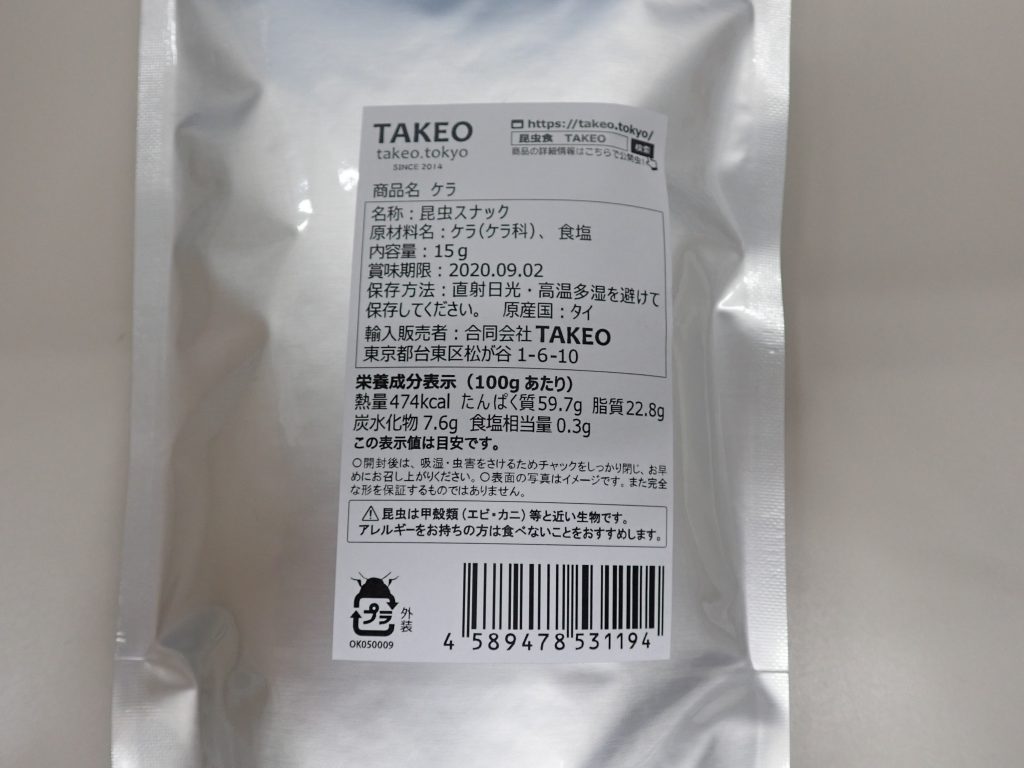

ケラの味

Mole cricket taste

最後の昆虫ケラ.

内容量15g.

ここのところ雨が続き湿度が高いのでこの状態で入っていると全て出して測る気になれない.

まああるでしょう.

見た目もケラ.

気になる味は,美味しい!

今まで食べた素揚げ昆虫の中では№1.

コオロギよりおいしいと思う.

これなら酒のおともに全量食べれます.

カブトムシはあまり見たことがないのでそれなりに経験としては良いが度胸試し的.

味を楽しむならケラ.

サソリは量が少なすぎてそればかりが記憶に残る.

残った物は,湿気らなければ来週半ばころみんなで食べたいと思う.

2020 .7.14

トビイロゴキブリ

Periplaneta brunnea

続いてこちらも,相変わらずの状態.

シェルターが古くなっているので交換した.

一応卵鞘はこのようにまともな状態の物も見られるので良いのだが.

このように終齢幼虫で瀕死になっている個体もおり,もやもやした状態.

とりあえず,古いシェルターから生きていそうな卵鞘を剥し作り直した.

みんな,あたらいいシェルターを嫌って反対に集合しているのが面白い.

2020 .7.13

ベネズエラ産Eurycotis sp.

Eurycotis sp. Venezuela

Eurycotis属の飼育がうまくいかない.

ここ半年でEurycotis opaca spec. 2種が消えている.

消える理由は卵鞘が孵化しなくなること.

なんとなく気にかかっていたのだが本種も変.

よく見ると若齢の死骸もちらほら見える.

本種は2011年より飼育しているが,いつもわんさかいる状態だった.

現在はまだ老齢幼虫が少しいるので,完全高齢にはなっていないが全盛期のころより明らかに減っている.

小型のEurycotis floridanaのよようなゴキブリ.

匂いも同様独特の匂いがする.

左が♀,右♂.

シェルターを壊すと,新しい卵鞘があるようなので,とりあえず2ケージに分け,様子を見ることにする.

2020 .7.10

Polyphaga saussurei 幼虫

Polyphaga saussurei nymphs

別管理していた卵鞘の孵化がひと段落した.

この中にもダニが発生していたので,大ケージに移す前の駆除(選別)を実施.

まず,幼虫のみをダニの発見しやすいケースに集める.

ダニがいないのを確認して別飼育マットに移す.

幼虫の餌は,ヤシガラとニンジンだけでも出来るみたいだが,固形飼料を入れると群がってきた.

やはり,こちらの方が栄養はあるのだろう.

2020 .7.9

雑事3

Little things 3

ペルビアン餌投入.

広くして快適になったか気になるところ.

あと餌を食べる量が全く分からない.

昨年11月にブラーミニメクラヘビ1匹を投入したヤマトシロアリ飼育小プラケだが,ケーズ越しにシロアリが全く見られなくなっている.

隣のケージはシロアリだらけになっているのだが,こちらは0.ヘビが生きているのだろうか?

!!そうだ,こいつもヘビだった.

よく考えると,昆虫を食べるなんて変わった食性だ.

ネットで調べると,昆虫食ヘビはいるようだが少なく,飼育も面倒そう.

近々ケースをひっくり返してみたいと思います.

ヘビが生きていたらすごいが,昨年の11月以降姿を見ていないので,楽しむヘビではないですね.

2020 .7.8

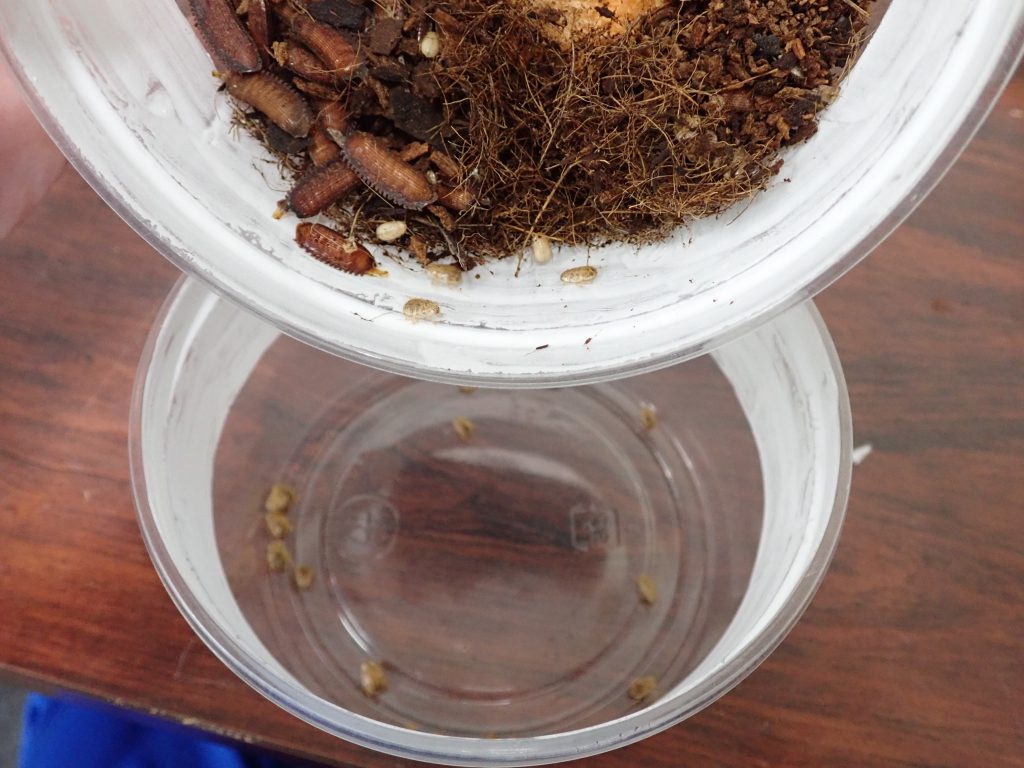

コマダラゴキブリ床換え

Cleaning of the Rhabdoblatta formosana breeding container

まだ飼育してます.

土が汚くなったので掃除しました.

こうやって.

こうなって.

こうなります.

2020 .7.7

ダニ駆除継続中

Still getting extermination of mites

マルバネゴキブリ飼育ケージ.

遠目では分からないがこのようにダニが出ている.

ゴキブリを1匹ずつ拾って新ケージに移し終えた状態.

今回,一つの原因である別飼育場所の駆除を行った.

これで,ピンポンはなくなったはずなので,後は個別に発生するケージを退治するだけ.

書くのは簡単だが,大変な作業.

2020 .7.6

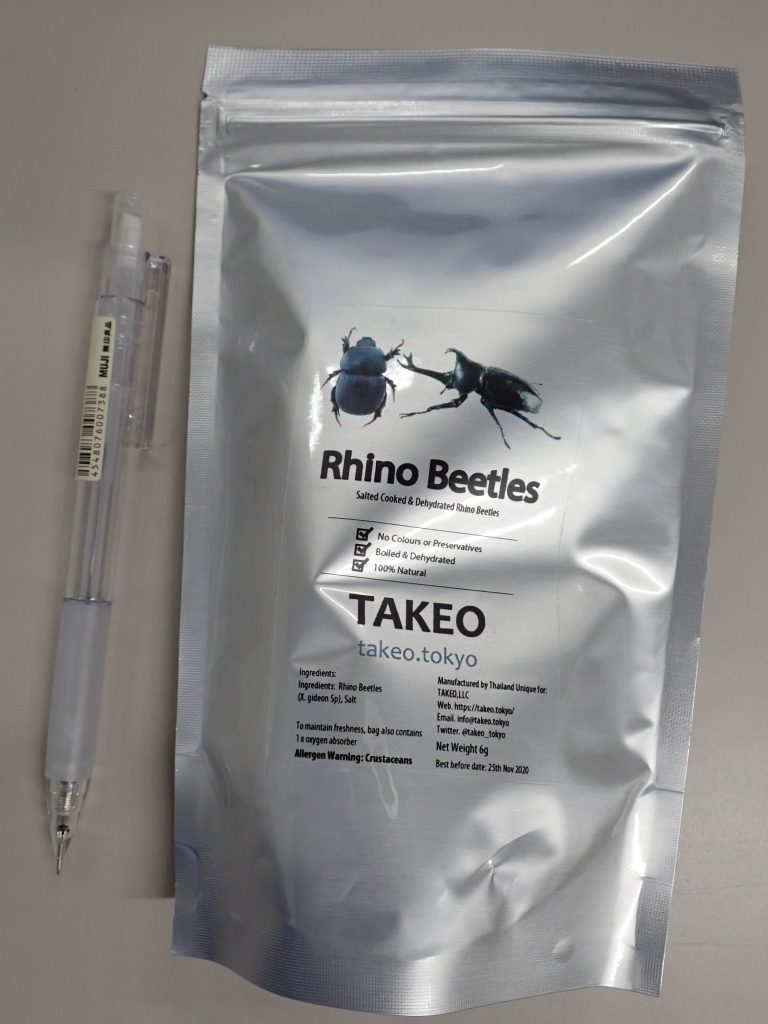

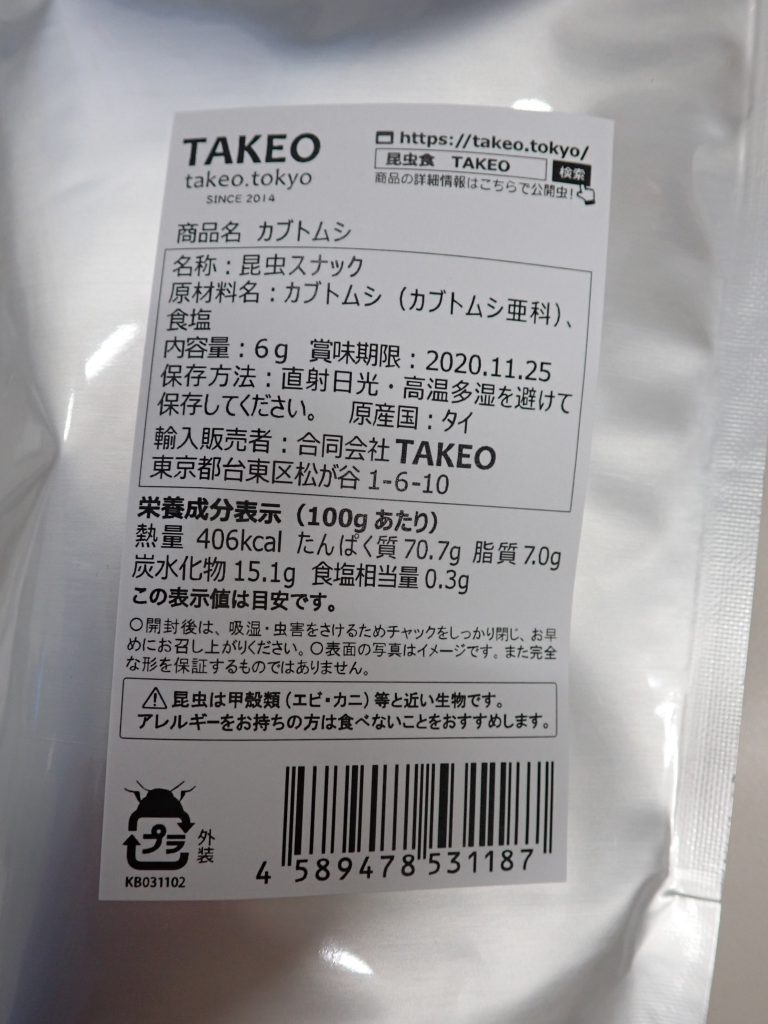

カブトムシの味

Beetle taste

I口さんから頂いた虫.

第2弾.

カブトムシ.

表ラベルにはXylotrupes Gideonとあるのでヒメカブトなのかな.

販売店は上野界隈.

ここから本社に行く途中にあるようです.

開けるとこんな感じで乾燥剤とともに入っています.

見た目は日本にもいるカブトムシに似ています.

これ食べ慣れると,夏の道路に落ちている死骸も拾って食べてしまいそうなリアルさ.

サソリで気になりだしたので,一応重量を計測.

こんなもんでしょうか.

国産メジャー食料品だとクレーム来るでしょうね.

さて問題の味です.

♂をいただきました.

鞘翅は予想より硬くなく,タガメの翅より粘りがないので噛み砕く事が出来る硬さ.

♂の角も小さかったためか意外ともろく,噛み砕く事が出来た.

味は土臭さというか腐葉土臭さのような,あまり味わったことのない味がします.

ただ,エグミ?のようなものはない.

今まで食べた昆虫類の中では,独特の味がした.

調理方法が,茹でただけ?

のようで,塩分や調味料で味付けすればもう少しイケるのではないかと思う.

残りは,協会の集まりに来た方々と分け合いたいと思います.

2020 .7.3

Therea regularis

Therea regularis

Corydiinae亜科のペットローチ全般に言えることだが,卵鞘の管理にいまひとつ不安がある.

なので,今までお伝えしているように卵鞘の別管理を実施し,孵化したら大容器の普通飼育に戻している.

しかし,このような数で管理できると,適度な湿度が保たれるようで,放置しても卵鞘は孵化している.

良く見ると,成虫の水玉の色と卵鞘の色,ヤシガラの色が似ているので,全面オレンジに見える.

体表に寄生して,隙あらば喰いにかかるダニさえ発生しなければ,この方法が楽.

2020 .7.2

今ころの虫たち

Insects of this season

イエカ類

給湯室におりました.

これが事務所に入り込むと面倒なので,給湯室を閉鎖し中で写真を撮るだけとって処理しようと思いましたが,狭い室内でも蚊の位置をとらえて写真撮影が出来たのは総時間の約2割.

後は見失って,探してばかりいました.

そう考えると,広い場所で入り込んだ1匹を物理的に仕留めるのは至難の業だと理解しました.

時を同じくして事務所階段にカシノシマメイガ.

本種は,貯穀害虫とされていますが,見ても1匹程度.

普通の蛾といったイメージですね.

で,この尻上げポーズはよく見る姿勢なのだが,♂♀両方がとるポーズなのか?

ネットで調べたが答えは不明.

最も多かったのは「成虫のとるポーズ」とだけある.

なんか,何かをコピペしたように雌雄には言及していない.

ノシメマダラメイガ・コカクモンハマキ・コナマダラメイガの未交尾の♀は,この尻上げが報告されており,本種も同じではないかと思うのだが意外と調べられていないのかもしれない.

ご存じの方いましたらご教示ください.

ちなみにこの行動は「calling pose」と呼ぶそうだ.

この辺に詳しい先生方に聞けばよいのだが,これだけでわざわざ連絡するのも悪いので,解決しなければ今度お会いした時にでも確認してみます.

2020 .7.1

Madagascar hissing cockroach

Madagascar hissing cockroach

鳴く前.

後.

違い分かりますか?

これ見ていて,健康診断の時の肺活量の測定を思いだしました.

現在,雌が皆長くなっています.

一斉に生み出しそうな気配.

また,寄生ダニは現在ゼロ.

他の飼育者の下でどうなっているか少し気になります.

2020 .6.30

ヒメクロゴキブリとTV

Chorisoneura nigra and TV

ヒメクロゴキブリ意外と順調に推移しています.

これは,拡張したケース.

この世代の幼虫が来年まで加齢せずに行くか,幼虫が成虫になりその子が出るか.

または,飼育慣れして通年繁殖できるようになるか.

今年がまた一つの山となるだろう.

それと,本日「なないろ日和」出演しました.

お題は「ダニ」

まだ録画を見ていないので写真は無し.

本番前,メイクまでした頂き,控室までありました.

メイクは香坂さんの隣でしてもらいました.

ちょっとうれし.

タレントでーす.

2020 .6.29

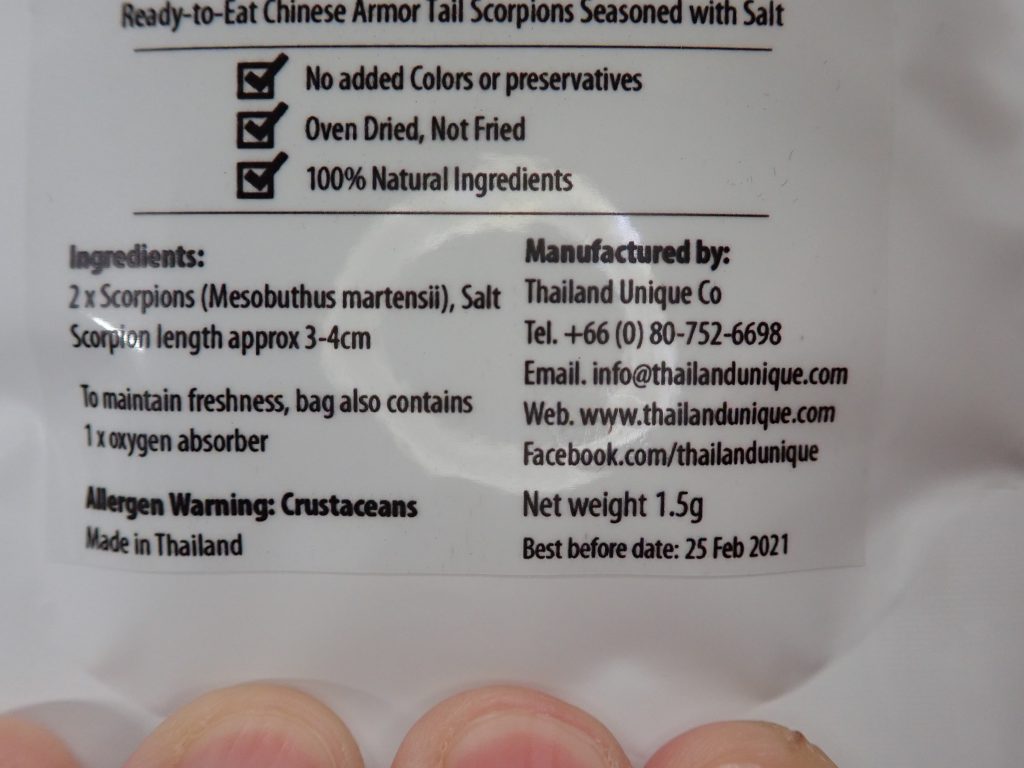

サソリの味

Scorpion taste

新大久保のI口さんから,昆虫食品をたくさんいただきました.

左からカブトムシ,サソリ,ケラ.

一度に食べるのはもったいないので,今回は一番高価そうな中央のサソリから頂きます.

まずは,パッケージの観察.

クリアーの丈夫なケースに入り高級感満載.

ラベルも結構詳しく学名まで書いてある

種名:Mesobuthus martensii 2匹入り

タイ製

内容量:1.5g

胴部は3匹入ってい後腹部が1匹分.

まあいっか.

一応重量も測りました.

ムムムムム.

Made in Thailand.

肝心の味は,コオロギと違いが分からなかった(結構味音痴なので感覚的な事は聞き流してもらいたい).

しかし,この経験は大きなことで,サソリとコオロギの味に関しての話題に入れるようになった.

I口さんありがとうございます.

次回はカブトムシをレポートします.