ゴキブログ一覧

2021 .5.10

クマネズミの幼獣

Black rat cub

粘着から剥がしたばかりの仔ネズミ.

睡眠中.

ケースを開けても熟睡.

成獣だと1枚目の写真の段階で目を開けるが,この仔は起きない.

粘着に捕まり,一夜明けて今度は剥がされ,小麦粉まぶされクタクタなのだろう.

この睡眠が消耗した体力を回復させるのに重要なのだろう.

剥がした後の生存率は,圧倒的に幼獣の方が高く,成獣では1割程度しか回復しない.

ちなみに,かわいく見えますが,素手で触れば間違いなくかまれ血だらけになります.

ペットとして飼うのはやめましょう.

2021 .5.7

イエシロアリケース改装

Refurbishment of termite breeding cases

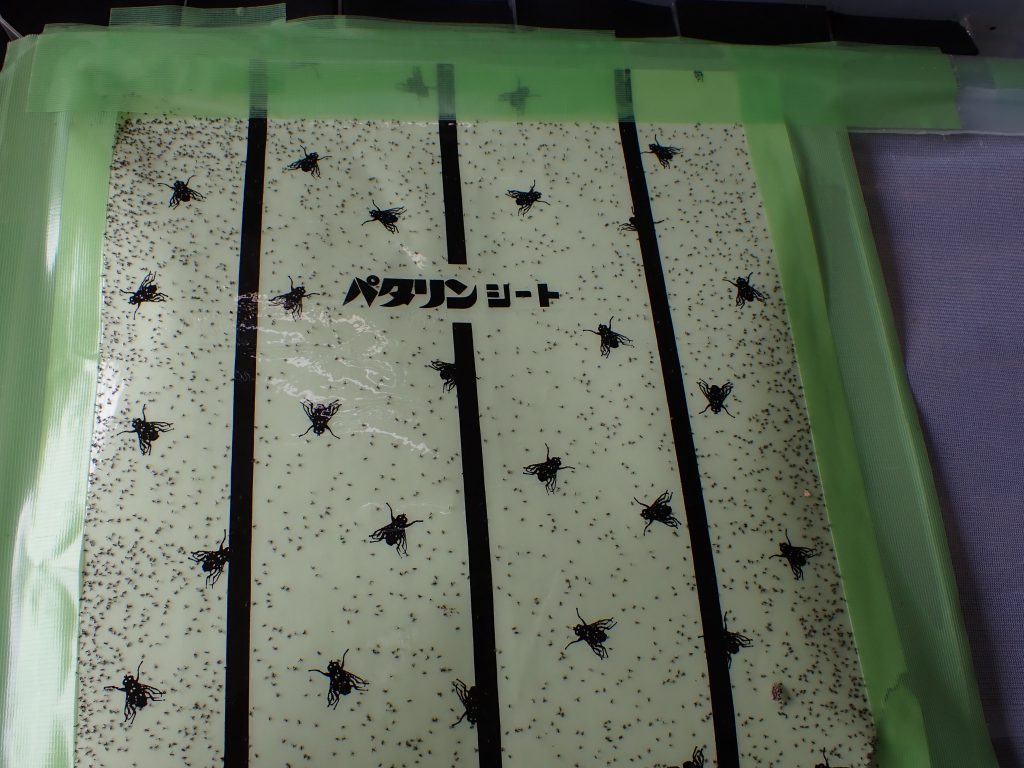

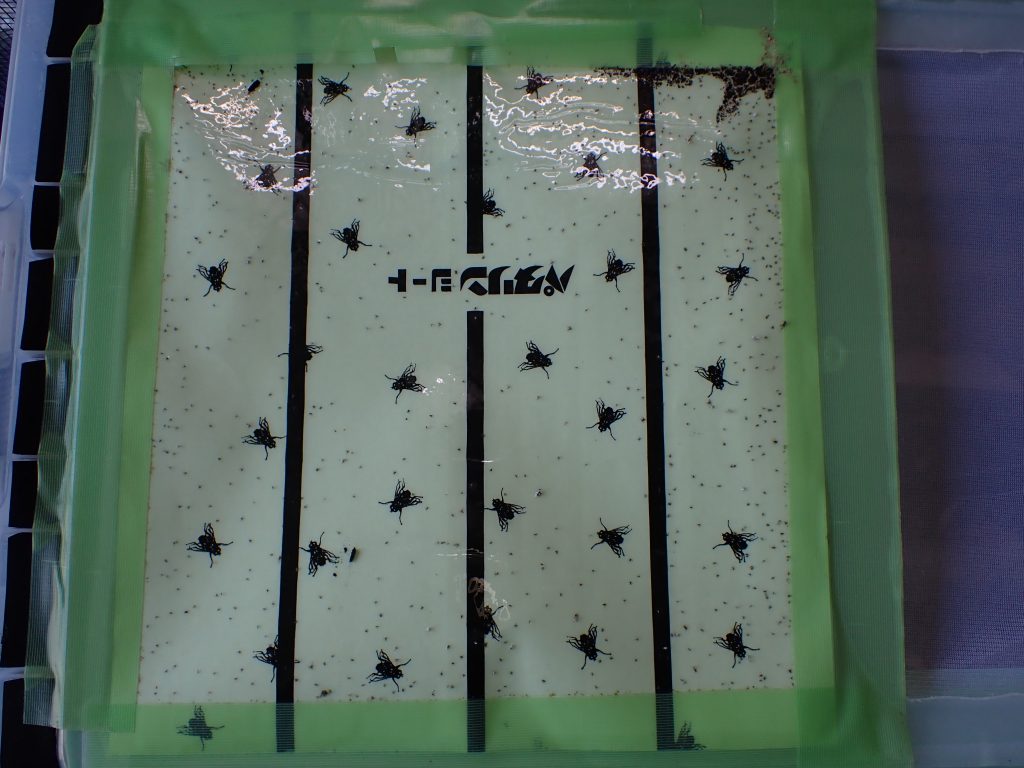

チビクロバネキノコバエ大発生.

壁面に付着しており,その下の土が湿っぽく見えるので,洗剤薄目液を霧吹きにて殺虫処理.

よく考えると,ダニ駆除に水性乳剤使うのと同じで,かかれば死ぬが逆に湿度を上げるだけになるので,この後からはいつものエタノールに変更.

どちらも,小型の本種にはよく効く.

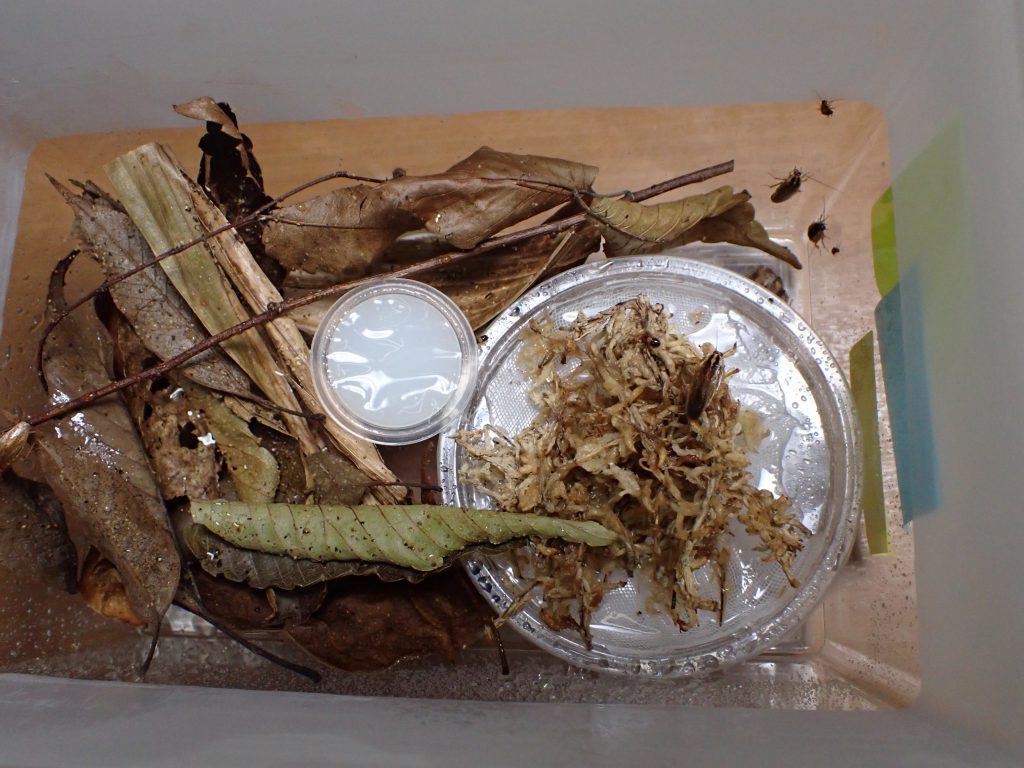

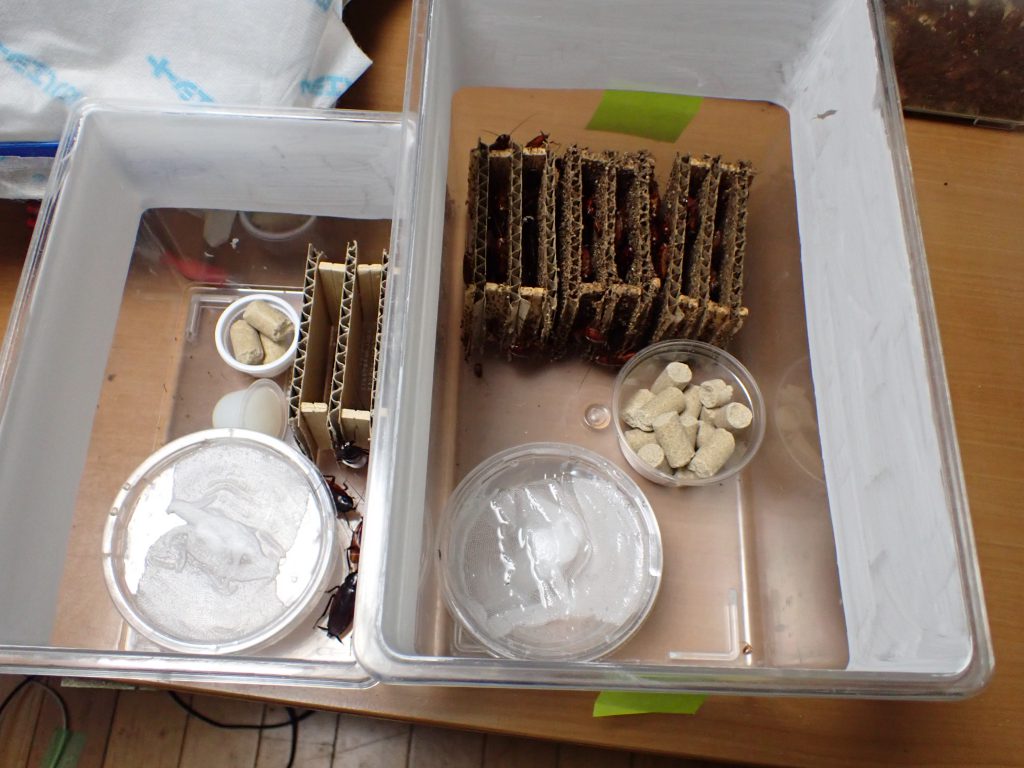

この水容器も給水がし難く,水がこぼれるので思い切って大改装した.

この水槽に交換する.

まず,丸カップを蟻道タワーを壊さないように掘って撤去・・・・・.

タワー壊れたアアアア.

兵蟻が何だナンダ,どうした如何したと出てくる.

相手にしていても仕方ないので,針金で括り付けた後,ホットメルトで補強.

割箸で水表面まで足場を作り完成.

最後に捕虫シートを交換して次の大発生まで待機.

まだ発生が周期的なので,その時期にうまくしつこく駆除できれば何とかコントロールできると思っている.

次回はいつ出るか.

意外と早いはず.

2021 .5.6

五島列島のモリチャバネゴキブリ

Blattella nipponica of the Goto Islands.

日本各地のモリチャバネゴキブリを飼育したが,関東以外は意外と難しい気がする.

以前飼育した対馬産のモリチャバネは,3年目ぐらいに絶えた.

石川県産も中途半端な累代数で耐えた記憶がある.

これは五島列島産.

幼虫,成虫いるが横須賀産と比較すると増え方が遅い.

まあ,厳密に比較していないのではっきりしたことは言えないが,ヒメチャバネゴキブリよりはシビアな感じがする.

床替え後.

あまり変わらないが,昆虫ゼリーが特別を物語っている.

2021 .5.5

アメリカカンザイシロアリ

Incisitermes minor

2010年に採集したコロニー.

こちらはまだ元気なようだ.

なんか変な虫がいると思ったら翅が矮小化した羽蟻?

久しぶりに生虫を見た.

と思ったら職蟻も出歩いていた.

2021 .5.4

卵鞘の列

Lined oothecae

ヒメクロゴキブリ絶好調.

水容器に並んだ卵鞘.

2021 .5.3

ヤマトシロアリ中プラケコロニー崩壊

Termite colony collapse in medium size case

2018/4/24に採集した有翅虫から起こしたコロニー.

毎回ケース蓋上に蟻道を造っていたが,生きたシロアリが観察されなくなった.

女王が死亡しても次が発生すると聞いていたが,ダメだったか.

ひっくり返したが空の食害木.

死骸.

なんで幼虫の死骸があるのかわからない.

初期に入れた枝は見事皮だけ残して中身なし.

これはゴキブリのシェルターに使えそう.

諦めつつ探すと100匹ほどのコロニーが生き残っていた.

復活するかわからないが新しい餌木を入れ土を戻す.

そういえば先週の天気が良い日にヤマトシロアリの羽蟻が結構出ていた.

こんなことになるのなら採集してもよかったかも.

しばらくは出ると思うので,屋上でも探してみるか.

2021 .5.2

Eurycotis sp.

Eurycotis sp.

卵鞘も順調に孵化.

産卵もOK.

2021 .5.1

ヤドカリの脱皮2

Ecdysis of the hermit crab 2

ヤドカリが土に潜って20日以上たった.

ケース下を見ると丸くシェルターを作り収まっているので生きていることはわかっていたが,今日見ると脚が見える.

そんな気もしていたが,前回脱皮を経験したときは砂の上だったのでこれが普通だろう.

順調な証拠.

2021 .4.30

苔から発生した虫

Insects arising from moss

ヤネホソバを飼育するために屋上から採集してきた苔だが,ヤネホソバは死亡し小さな虫が発生していた.

拡大.

クロバネキノコバエ類がよく出るのだが,ユスリカのようです.

小さな虫も拡大すると本当にきれいな模様をしているのに驚かされます.

それにしてもほんの一握りの土付き苔だったのですが,2匹発生しました.

身近な土に如何にたくさんの微小昆虫が生息しているかわかります.

2021 .4.29

今年もお家でゴキブログ

Gokiblog at home again this year

まさか今年もGWが緊急事態宣言に重なるとは思いませんでした.

というわけで,今年も休み無しで更新したいと思います.

といっても,今年は昨年ほど「大変だぞ」感がないのでLightな内容でお届け.

昨年の今頃のブログを読み返すと,スズキゴキブリの雄が出た!

など今日の状況を予測できない喜び方をしており懐かしいです.

さて,1発目.

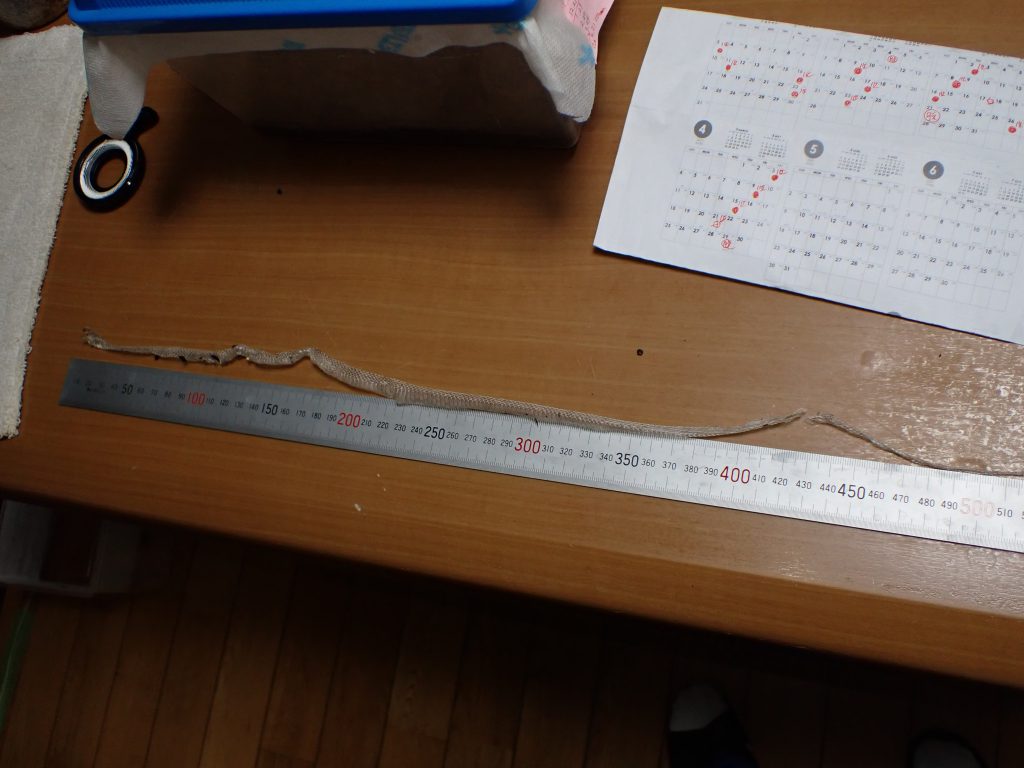

突然シロマダラ脱皮しました.

ここ2,3回は2か月間隔だったので,そのつもりでエサを与えたら食べてない.

貴重なエサなのに.

で,よく見ると白っぽいと思っていたらこの通り.

5月の中旬とみていたのに全然早い.

制覇したつもりになっていましたが,生き物はそう簡単ではないですね.

殻測ると55㎝.

殻測定では56㎝が記録あるのでまあこんなもんでしょう.

これ以上はそう簡単に大きくなりそうにないので,大きなエサを食べるように訓練をしないとこの後大変だ.

2021 .4.28

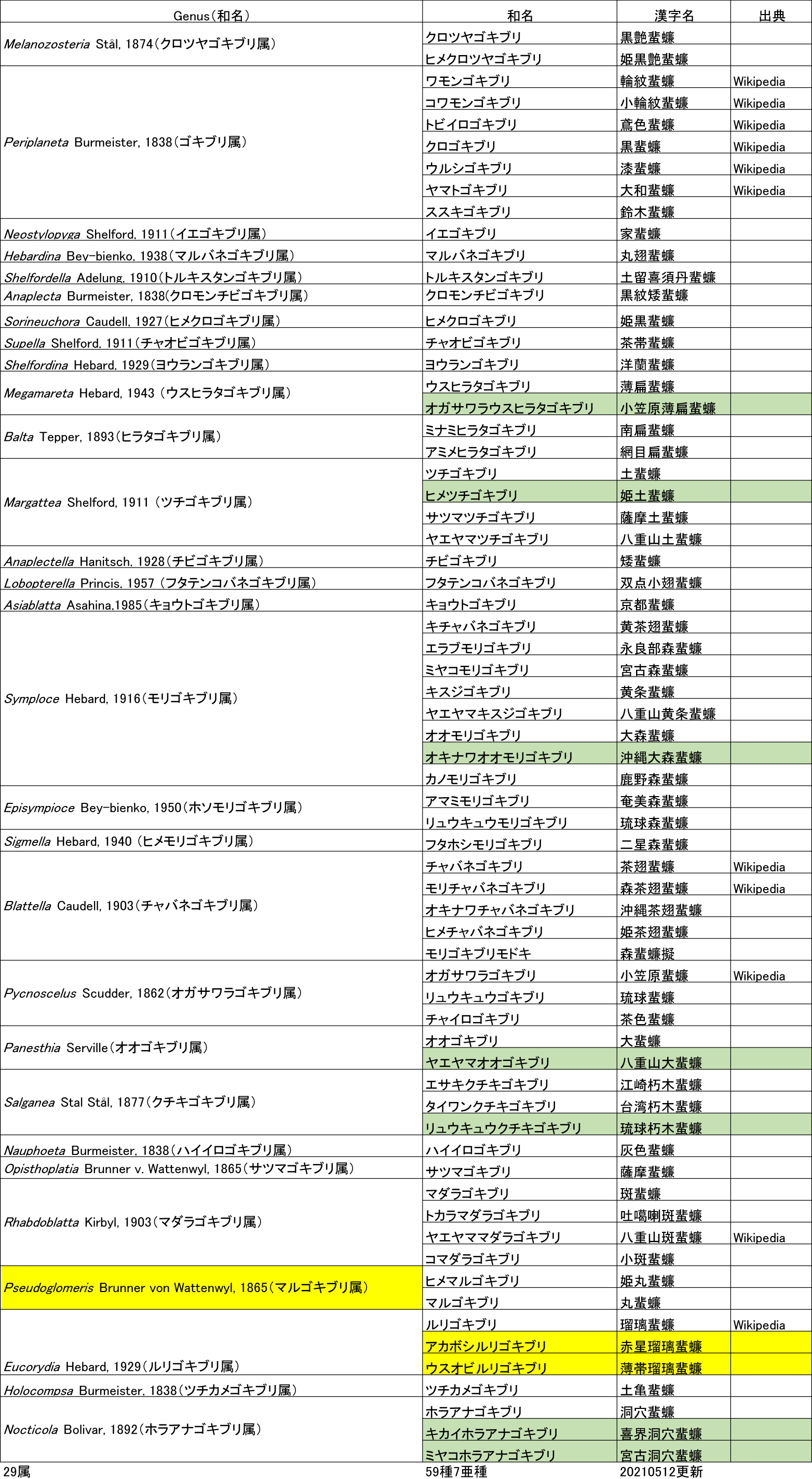

ゴキブリの漢字名

Kanji Name of the cockroaches

「決定版日本の両生爬虫類」(内山ら,2002)を読んでいていつも気になっていたのは,すべての種に漢字名があること.

よく付けたなあと感心していた.

先日ふとしたことからWikipediaでゴキブリの名前を見たら一部の種に漢字名があてられていた.

なぜ一部なのか?

眺めていると人名が付けられている種名などはパスされている雰囲気.

どうせならと思いすべて作ってみた.

ゴキブリ漢字名2.pdf

簡単にできると思ったが,意外と手間取った.

例えば「チビ」をどうするか.

この2文字を使った昆虫の漢字名が見つからない.

最終的に,素木得一(1954)昆虫の分類.p452,のアタマチビムシ(頭矮虫)より採用.

「トルキスタン」の漢字.

結構あるので読みやすいものにした.

その他,基本は爬虫類や先ほどの昆虫の分類を参考にして作りました.

一番困ったのはカノモリゴキブリの「カノ」.

「カノ」だけ調べると「彼の」「カノ(英: Kano)はナイジェリアの都市」.

普段なにげに使っていたが,こうして悩むことになるとは思わなかった.

朝比奈先生が命名しているのでそのあたりの文献を調べていると,所検標本にTadao kanoの名前が.

この人物を調べると「鹿野 忠雄(かの ただお)1906年~1945年に消息不明.理学博士で昆虫学者.台湾を中心に東南アジアでさまざまな研究調査活動を行う」(Wikipedia).

とある,所検標本の採集地もWulaiとあり,間違いないだろうと「鹿野」にしました.

「そんなこと知っていたよ」という方がいらしたらご勘弁を.

名前には意外と知らないことが隠されていて面白いですね.

修正;青鸞さんから「平」は「扁」ではとアドバイスいただき,修正しました.

ごもっともでした.

2021 .4.27

モリチャバネゴキブリ横須賀

Blattella nipponica collected in Yokosuka, Japan.

この個体群はもらった時のシェルターをそのまま使用している.

この葉はクヌギらしいのだが大変使いやすい.

表面ツルツルでゴミが付きにくく,再利用が簡単.

床替えも簡単.

今年はキスジゴキブリと合わせて採集に行ければと考えている.

2021 .4.26

ねずみネクタイ

Neckties with rat pattern

誕生日プレゼントに娘たちからもらいました.

私も外歩いているとき駅の露店で探しますが,見つからないです.

さすが.

どれも間違いなくねずみ.

うれしいうれしい.

2021 .4.23

Therea olegrandjeani孵化

Hatch of Therea olegrandjeani

卵鞘のプラカップ管理を始めてからムカシゴキブリ科の失敗はなくなった.

手間は多少かかるが,孵化した卵鞘の殻も処分できまあまあ良い方法だと思う.

本種も大量に孵化したので,卵鞘を除いて中プラケに移した.

この状態で,次の産卵がはじまるまで飼育できる.

2021 .4.22

スズキゴキブリ大改装

Major renovation of Periplaneta suzukii

2019年7月に来てから約2年.

F1の卵鞘が孵化しないまま2年目を迎えようとしている.

参加された卵鞘はおそらく100を超えている.

まぐれでも孵化がないということは,何か根本的に間違っていることははっきりした.

一般的なゴキブリの飼育方法では累代はできないということだけははっきりした.

Archiblatta hoeveniiとまったく同じ状況.

本種の累代のカギを見つければ,Archiblatta hoeveniiにも応用が利く可能性がある.

まあ,いろいろ試すしかないのだろう.

というわけで,きっぱりと古い卵鞘は捨て,ケースの新調.

以前からもいろいろ与えているが,今回もパワーアップしたものを投入しました.

でも,今更与えても遅すぎるような気がする.

とりあえず,次回再チャレンジに向け基礎資料を蓄える.

2021 .4.21

Therea olegrandjeani孵化開始

Hatch start of Therea olegrandjeani oothecae

この白色部の多いペアの卵鞘です.

産下時期はたぶん昨年の12月頃の卵鞘だと思いますが,孵化がはじまりました.

孵化まで4か月を要しています.

♂はまだ生きており,子供と同居中です.順調に孵化すれば100匹近くの幼虫がとれるでしょう.

2021 .4.20

ヘビ

Snakes

まずはシマヘビ.

いつも通り完了.

シマヘビはエサ食いが良いためか,糞をする間隔が短いです.

そのためボールパイソンに比べると掃除回数が多くなります.

なので,ケースを交換する度に運動をさせています.

ああ~.

頭に登るのは良いのですが,眼鏡に絡むのがつらいところです.

ボールパイソン.

こちらも脱皮.

今回はすっきりきれいに向けました.

最近食べないですね.

アオダイショウ小

脱皮完了.

皮がきれいに取れたので,計測すると170㎝でした.

アオダイショウ大と同じなので,それはないと思うので次回実測してみようと思います.

ついでに運動.

いつも通り頭登頂のポーズ.

こいつは後ろから来るので眼鏡はいじられません.

2021 .4.19

ヒメクロゴキブリ2021年春

Sorineuchora nigra 2021 spring

本種は室内飼育で冬季にも成虫が発生し産卵も行われています.

野外とは違う環境は累代飼育の障害になることを心配していたが,何となく良い感じの幼虫(越冬虫の幼虫態)も成長している.

現在も数が多く飼育の記録を更新している.

安定飼育の確立をしたいと思います.

2021 .4.16

イエシロ飼育の困ったところ

The trouble with keeping the Coptotermes formosanus

小さなプラケで飼育できているうちは,防虫シートなどで密閉できるので虫が入らない管理ができる.

しかし,コロニーがでかくなる本種は,実験するためにはそれなりの大きさの容器が必要になり,現在コンテナで飼育している.

こちら(人参とか割りばしのケージ).

このコンテナの気密が弱く現在クロバネキノコバエが発生してしまっている.

一応,隙間風防止のパッキンを張り付けているのだがもれます.

とりあえず新しい捕虫シートに交換してひたすら捕獲する.

2021 .4.15

ヤネホソバ飼育2

Raising Eilema fuscodorsalis Part 2

昨年採集した個体は,ミズゴケを食ってくれたのだが,蛹にならずに死亡した.

今年,まだ幼虫.?

もう幼虫.

ん?

というわけで,今回は生きている苔で挑戦.

1匹目.

2匹目.

なんか落ち着きますね.

盆栽のような幼虫(深い意味なし)風情があります.

すでに成虫も出ていました.

2021 .4.14

ウスヒラタゴキブリまでも

Even the Megamareta pallidiola pallidiola

逗子個体群.

普通に増えていたのですが,見ると死骸だらけ.

かろうじて見つけた生体.

まさかこんな状態になるとは思ってもいなかったケースです.

小笠原や鹿児島群はいたって問題ないのですが.

このケースはクロゴキとは違う棚に置かれ,原因は不明.

ここのところ続きます.

関東産なので採りには行けるのですが,そうゆう問題ではないですね.

2021 .4.13

まさかのクロゴキブリ クラッシュ

I didn’t expect the Periplaneta furiginosa crash.

ホント,まさかです.

クロゴキケージ数々あれど,これは五島市の個体群.

この幼虫の死に方はトビイロゴキブリそっくりです.

生きているが,動きが明らかにおかしい幼虫.

移し替えましたが,心配ですね.

さらにもう一つ.

白眼個体群も感染.

これはまずいでしょ.

ウルシゴキブリで復活させた経験を活かし,成虫グループを作成し様子見ます.

がんばれクロゴキ!

2021 .4.12

マルバネゴキブリ3匹

Three Hebardina yayeyamana

F2まできているのですが,最近少ないと思っていたら3匹しか残っていませんでした.

さあ,あとがありません.

まずはこの個体たちが生き残ること.

そして,雌雄そろうことが次につなげられます.

1匹目.

♂!

2匹目.

♀!

3匹目.

♀!

順調に成長すれば,夏には成虫となり産卵がはじまる予定.

飼育環境もすべて新調しました.

まずは成虫になりますように.

2021 .4.9

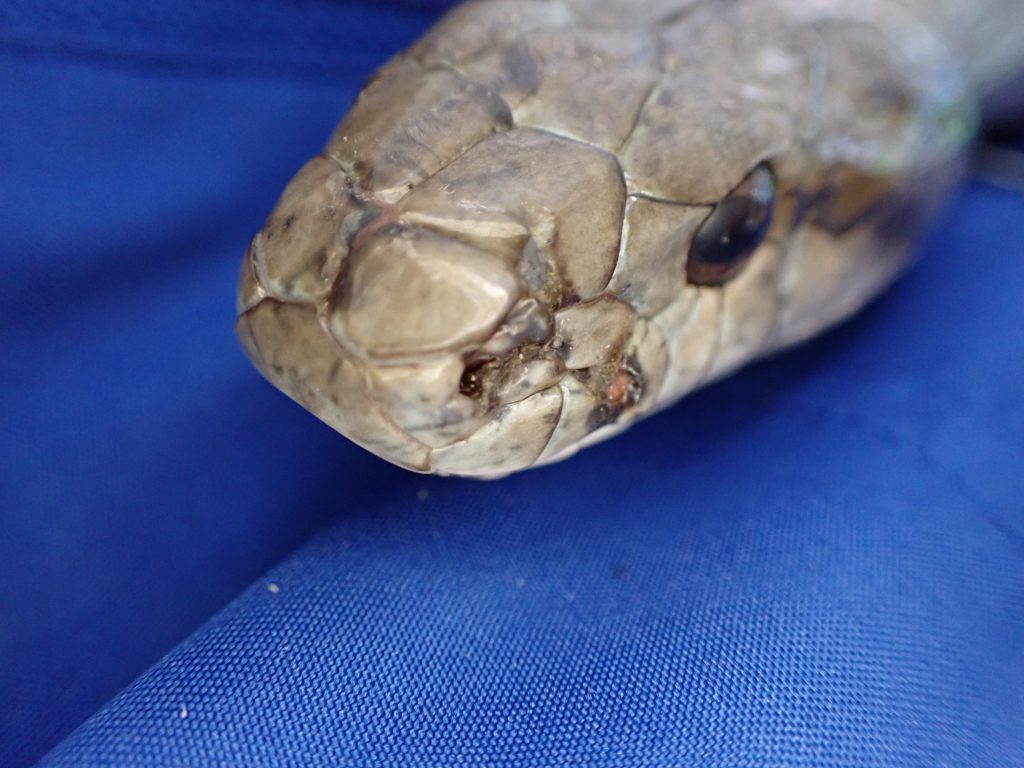

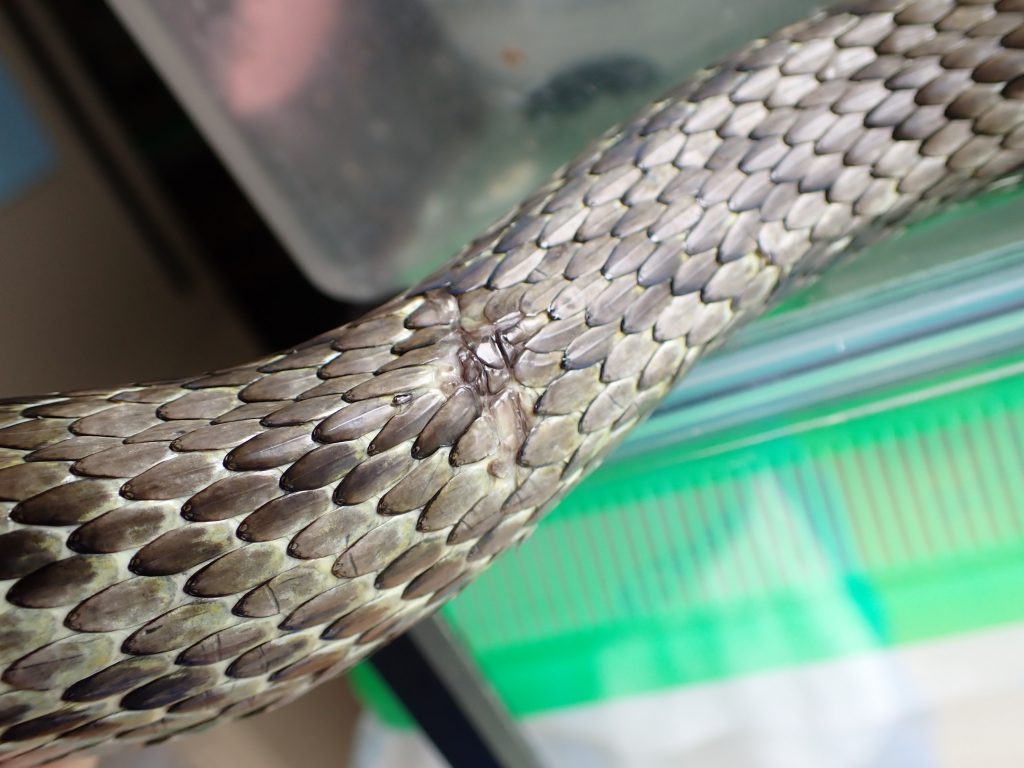

アオダイショウ大脱皮

Shedding of a large Elaphe climacophora

餌食わないな~と思っていたら目が白くなり脱皮しました.

大失敗ですね.

で,温水をかけながらゆっくり剥いたのですが,どうも傷の部分で引っ掛かりむけなかったようです.

野外では,もっと引っ掛かりやすい環境で脱ぐので向けたかもしれませんが,飼育環境の引っ掛かり少ない場所では無理だったようです.

顔の傷は塞がったようです.

こちらは脱皮前.

これなら水も沁みなさそうですね.

体の各所の傷も塞がっていました.

しかし,鱗が戻ることはないですね.

先日の傷は捕獲される前に受けた傷だったようです.

毎度のように頭に登ぼるアオダイショウ大.

もともと本種は高いところが好きなんでしょうね.

今のところ攻撃性は全くないです.

2021 .4.8

あさイチ

Asaichi

今更ですが,3/30にあさイチに出演しました.

左は有吉さん,右は亀崎さんです.

内容は,ゴキブリの駆除は繁殖が始まる前の春に徹底的に行いましょう.

です.

内容は見ていただきたいと思います.

現場ロケでは,非常に清掃が行き届いた室内で,ゴキブリが見つからず苦労しました.

みていただければわかりますが,隅々まで調査しました.

しかし,本当にゴミが落ちておらず環境的防除ができている典型的なお宅でした.

それでも発生した原因は,やはり外部からの侵入が多そうでした.

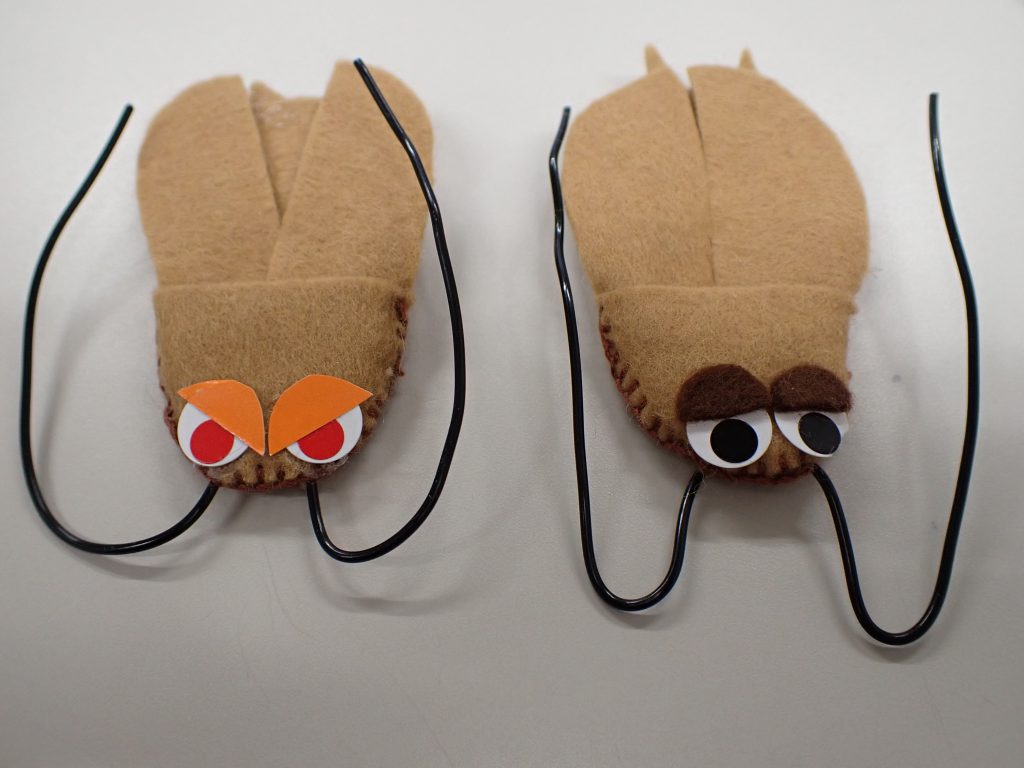

番組で使用したクロGたち.

こちらはチャバG.

赤目は抵抗性固体.

ADの手作りだそうですが,雰囲気出ていますね.

記念にいただきました.

大切にします!

2021 .4.7

アミメヒラタゴキブリの卵隗

Pile of oothecae of Balta notulata

2006年から飼育しているので,飼育しやすい種ですね.

この中に入れている給水器とシェルターをつなげるトリカルネット.

両端に卵鞘の山が出来ている.

前からあったと思うのだがあまり記憶がなく,今回異様に盛り上がっていることに気が付いた.

わざわざまとめて産んでいるように見える.

床換え完了.

これもどこまで積もるか放置したいと思います.

2021 .4.6

シロマダラ大暴れ

Dinodon orientale rampage

蓋を開けると猛スピードで逃げようとする.

当たり前だが.

まずやらかすのは脱糞.

ワモンゴキブリなども掴むとしますね.

ヘビで脱糞するのは普通なんでしょうか?

少なくとも,アオダイショウやシマヘビはしないですね.

あのサイズでされたらちょっと怖いし臭そう.

暴れ方からも服やあたり一面に付着しそうだ.

取り押さえてしばらくたつと,やっと大人しくなる.

さあ,そろそろ脱皮から時間がたち餌食いの時期.

翌朝,ちゃんとなくなっている.

咬もうとしながら,脱糞しながらも食べてくれる.

うれしいひと時.

2021 .4.5

イエシロアリニンジン記録

Results of giving carrots to Coptotermes formosanus

以前もニンジンを与えたことがあるのだが,その時は何気なく転がし置きだった.

そして,普通に食うことがわかった.

今回は,変化がわかり易いように置き場所を工夫した(つもり).

設置当日 1日後 2日後

3日後 4日後 5日後

6日後 7日後 8日後

9日後 10日後 11日後

12日後 13日後 14日後

15日後 16日後

煙突の先端部.

まだまだ伸ばす気満々の兵蟻護衛です.

これ以上伸びてはケージを突破するので,ここはひとまずおかえり願いました.

野菜くずを食べてくれるのであれば,ゴミ処理にも使えそうですが,ニンジン1個でこんなに時間かかるのでお遊び程度で観察するのがよさそうです.

2021 .4.2

産卵順

The order which the ootheca laid

腹端部の節に異常が見られた個体ですが,卵鞘を産み始めました.

最近は,1週間おきに採卵しているので複数の卵鞘が産み落とされます.

この写真では3個.

古い順に右,中,左.

1週間程度の期間であれば,卵鞘の色から古さがわかります.

古くなると色が黒くなり,新しいと明るい茶色です.色的にも問題なさそうな色ですね.

それと,卵鞘のカモフラージュ素材の乾燥具合からも判断できます.

2021 .4.1

アオダイショウの顔つき

The face of two Elaphe climacophora

1匹では気が付かなかったが,2匹見て顔が違うことに初めて気が付いた.

昨年来た170cmの個体.

頭頂から鼻先まで緩やかなカーブを描き,眼が落ち着きある雰囲気.

2年前よりいる個体(よく調べたら皮から体長計測したことない)

頭頂から鼻先まで少し上方にカーブし,眼つきも鋭い.

若いからでしょうか?

で,よく見ると鱗の配置も違う.

特に,眼前下板と呼ばれる部分の形が全く違う.

・・ネットで他の個体の写真と比べたが,皆落ち着き顔の前者.

おお!日本未記録種.

な訳ないが,よくわからないので何かの機会に深堀してみます.