ゴキブログ一覧

2015 .1.27

ヒメクロゴキブリ入荷

Arrival of Chorisoneura nigra.

E藤君から京都土産に頂きました.

樹皮下に沢山いたとの事で,沢山頂きました.

最近,自力採集が無いので頑張らねばと思います.

さて,今回で3度目のチャレンジでしょうか.

初冬に採集された前回の個体より今回のような,春直前の個体の方が,越冬から目覚めさせるにはちょうど良いかもしれません.

大体失敗するポイントはつかめているので,頑張らねばなりません.

2015 .1.26

ハエどまり

HAEDIMARI (The place at which a fly stops)

週末,鶴岡出張でした.

合間を見て旧青山本邸を見学.

北海の漁業王と呼ばれる青山留吉の故郷青塚にある巨大な屋敷です.

建築もさることながら,都会では見ることが少ない変わったものをいくつか見つけました.

こちら,題にある「ハエどまり」というもの.

少し異様な雰囲気がありますが,ハエを天井に留まらせない為の物.

ハエが白い物に止まる習性を利用したもののようです.

普通の折鶴が,糸で吊るしてあります.

昔の人はいろいろな事を良く知っていましたね.

2015 .1.23

マダラゴキブリ終了

Rhabdoblatta guttigera total destruction

不気味な静けさ.

半年前の予言が当ってしまった.

原因は分からないが,調べるとマグロのように何か分かるかもしれない.

2015 .1.22

悪石島のEucorydia Sp.

Eucorydia Sp. of the Akusekijima.

腹部と翅にオレンジのスポットが入り綺麗だが,ルリ色は目立たない.

2015 .1.21

Corydiinae科繁殖の難しさ.

Difficulty of breeding of the family Corydiinae.

今まで何気なく累代出来ていたが,最近この科の卵鞘が孵化しない?

そんな中,Therea grandjeaniが孵化していた.

最近は,オアシスを湿らせて入れている.

これが本当に必要なのか.

孵化までの期間や乾燥にどれだけ耐えるのかナゾが多すぎる.

しかし,よくよく考えると,クロゴキブリの卵鞘も乾燥した場所で普通に孵化している.

それほど神経質になる必要は無いかもしれない.

暇見て調べましょう.

2015 .1.20

Pseudophoraspis sp.完全復活.

Full revival of Pseudophoraspis sp.

昨年12/17のその後の状況.

とりあえず,1回目の産卵は成功した.

初齢幼虫が沢山居る.

水中に潜る幼虫.

水中にも死骸はなし.

雌も異常なし.

2回目の産卵も期待できそうだ.

2015 .1.19

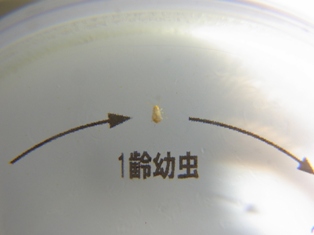

トコジラミ樹脂標本

Resin specimen of the bedbug.

社内外勉強用に作らせたトコジラミ入り樹脂標本.

国外のメーカーが作成した.

全て実物が入っており,良く造ったと思うほど細かい仕事だ.

これは雌雄成虫.

1齢幼虫.

ゴキブリやシミ,貯穀害虫があっても良い.

2015 .1.16

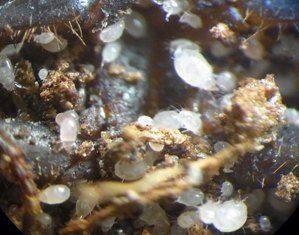

ワモンゴキブリの繁殖力

Propagative power of Periplaneta americana

昨年5月末に沖縄で捕獲した雌成虫1匹が,現在こんな状況.

まだ個体数は数えていないが,写真を数えただけでも200以上いる.

凄い繁殖力です.

これでは,あちらこちらの場所で捕獲されるのが良く理解できます.

今回採集した雌は,交尾済みだったようだが,未交尾でも結構な確立で卵鞘は孵化するので,大型のゴキブリの割には世界に広く分布する理由が良く分かる.

2015 .1.15

隠れたつもり

The hidden intention.

樹皮窪みに潜むEucorydia sp.幼虫.

小さい割には動きが俊敏.

この動きはやはりゴキブリかな.

2015 .1.14

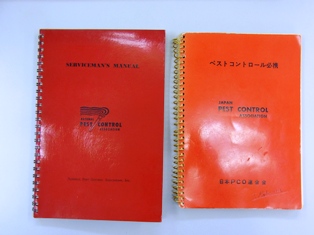

ペストコントロール必携

SERVICEMAN‘S MANUAL

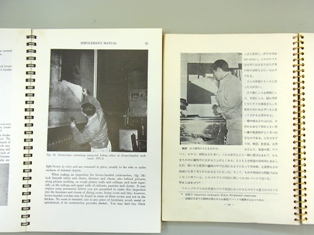

O方先生から頂いたSERVICEMAN‘S MANUAL.

日本語訳は以前に頂いた本があったのですが,原著ははじめて見ました.

こうして比べると,良く出来ています.

内容も写真を日本で撮り直してあります.

あらためて,当時制作に取り組まれた先生方の熱意を垣間見ることが出来ました.

2015 .1.13

Eurycotis sp. コントラストが綺麗

The contrast of Eurycotis sp.

雌1,雄2まで減ってしまった.

原因不明だが,このグループではたまに体験する.

が,3個体は欠ける事無く成虫になったので,産卵さえしてくれるなら期待できる.

シェルターに頭から突っ込み,隠れたつもりの個体.

胸部側面の白帯の白と,体色の赤が綺麗に納まった.

2015 .1.9

マダラサソリ幼体

Immature of the Lsometrus maculates.

まめに餌を与えると,どんどん大きくなる.

特に,幼体はこのように張り裂けそうなくらい太る.

健康そうな状態は,見ていて和みます.

2015 .1.8

グリーンアノール寝姿

The figure which is sleeping of the Anolis carolinensis.

飼育には許可を得るため特殊な部屋を作っています.

その中で寝るアノール.

こちらを睨んでいます.

好みの場所は,枝とかよりも床面や垂直面.

2015 .1.7

セズジシミ間一髪

Narrow escape of Ctenolepisma lineata

昨年末にK田君から頂いたセスジシミ.

年明けに飼育タッパーを見ると内部で結露している.

確認すると中のティッシュがカビだらけ.

中を確認すると,本当に間一髪でやばそうな状態.

成虫もカビの中でよたっている.

幼虫もかろうじて生存していた.

何をさて置き,通気の良いタッパーに移すことに.

水加減が難しい.

狭い飼育環境は,一歩間違うと逃げ場のない単一な悪劣環境に変化する.

害虫と言えど,飼育するとその難しさが良くわかる.

2015 .1.6

Gyna caffrorum羽化

Emergence of Gyna caffrorum

♀.

♂.

前方に初齢,中齢,終齢がそろって顔を出している.

2015 .1.5

太陽の様なDeropeltis erythrocephala

Deropeltis erythrocephala larva such as the morning sun

めでたい景色.

脱皮直後の幼虫は白色から有色(大体は黒褐色)に変化する時,中間色になるが,本種は形態が丸いので余計赤丸に見える.

2015 .1.1

2015年 明けましておめでとうございます

I wish you a Happy new year 2015

2014 .12.29

Drymaplaneta semivitatta

Drymaplaneta semivitatta

卵鞘は,一見無性卵のように厚みがなく,凹みが普通に発生する.

最初はダメ卵鞘だと思っていたが,どうやらこれが普通のようだ.

左は孵化した卵鞘.右はこれから.

成虫は無翅で胸部側縁に淡黄色のラインが入り綺麗.

一見,このEurycotis sp. 幼虫に似るが,成虫になれば当然異なる.

偏平でゴキブリらしい種.

さて,今年のブログ更新も今日が最後です.

来年は,も少しいろいろやりたいと思っています.

皆様,よい年をお迎え下さい.

2014 .12.26

ハカラメのつぼみ

Bryophyllum sp. produced a bud.

たまには植物でも.

小笠原父島にも自生している.

室内で育てていてもいっこうに蕾など付けなかった.

大きくなって面倒になったので外に出したらこの寒い中,蕾をつけていた.

そろそろ咲きそうです.

2014 .12.25

Histiostomatidae sp. の変態

Metamorphosis of the Histiostomatidae sp.

esacobossさんにHistiostomatidae spだと教えてもらったこのダニ.

宿主が生きている時はこの形態で,体表に張り付いている.

死ぬとこの形態となり,宿主を食い始める.

最初は,別の種かと思っていた.

しかし,ダニを落とそうとしてゴキブリを水につけたら簡単に溺れた(案外このグループは水が苦手)ので,観察用に隔離し翌日この状態になっていた.

このダニのグループは,屋外性のゴキブリや,他の昆虫類に普通に寄生し,成虫にも付いているので,幼虫殺し専門ではないのだろうが,何れにせよ嫌な生態をしている.

2014 .12.24

Gyna bisannulata ペア

Pr. of Gyna bisannulata.

大きい個体が雌.

ケースシート上面.

本種はよく飛ぶ.

そのせいか,炭カルはすぐに落ち,このようになる.

紙を齧らないだけまし.

生息地でライトトラップをするとこんな感じで集まるのだろうか.

飼育に関しては,卵胎生なの卵鞘の孵化の気を使わない分楽.

床換えすると,よく飛ぶ割にはマットにすぐ潜る.

2014 .12.22

Deropeltis sp. の交尾

Copulation of the Deropeltis sp.

翅が退化するのは飛ぶ必要が無いからだろう.

では,この雄が飛べるかと言うと.

飛べない.

となると,同じ種でここまで形態を変える必要があるのだろうか.

2014 .12.19

895日生きたワモンゴキブリ幼虫

The Periplaneta americana larva live on the 895th

最近,成長もせず,痩せた状態のままであった.

亜終齢の雌幼虫.

外傷もない.

孵化してからほぼ毎日観察していたので,少し寂しい.

また,通常は300日以内で成虫になるが,その3倍幼虫でいるこの個体には,長寿ギネスの淡い期待をしていたが,通常の3倍も幼虫でいることは異常なことだったのだろう.

2014 .12.18

Eurycotis decipiens

Eurycotis decipiens.

ゼブラローチ(ゼブラゴキブリ).

英名も” Zebra Roach ”

♀成虫は腹部が円筒のように厚みがあり,重そうである.

私が見た種に限れば,Eurycotis属は大型小型種ともこんな形態をしている.

年末は,少し時間が取れると思っていましたが,やはり忙しいですね.

急に寒くなり,大雪になっている所もあります.

温度管理に注意しましょう.

2014 .12.17

10月9日のPseudophoraspis sp 続報

The follow-up on October 9.Pseudophoraspis sp.

生まれていました.

雌が1匹だけでしたが,復活しそうです.

強いですな.

2014 .12.16

忍び寄るクマネズミ

The black rat which steals near.

飼育棟外階段に再びクマネズミ参上.

眼と眼が合った.

しかし,手の届かない所にいると分かっている個体は,様子を伺うだけで,立ち去ろうとはしない.

何が危険で,どこなら安全かよく分かって行動している.

2014 .12.15

Archiblatta hoevenii F2の産卵

Ootheca of F3 of Archiblatta hoevenii.

ついにArchiblatta hoevenii 累代飼育難関のF2が産卵を開始した.

ちょっと変な場所に産卵しているが,結構孵化する卵鞘は生まれた幼虫が餌に困らないように餌の側に産み落としたりする.

色,艶,張り申し分ない卵鞘である.

ついに,数年の時を経て,再チャレンジの時がきました.

これを乗り越えると,世界でも多くは達し得ない,ペットローチ化したArchiblatta hoeveniiが出来るかもしれない(少し大げさ?).

2014 .12.12

ダニ処理

Extermination of the ticks by a physical method

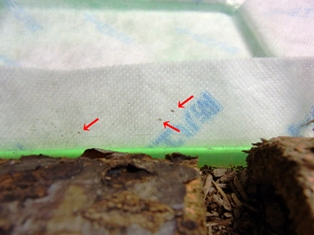

例の有害だか無害だか良く分からない,徘徊性のダニ.

現在,確認できている発生ケージはただ1つ.

不思議と自然消滅しているケージもあるが,原因不明.

駆除に当っては,基本床換えの際,虫体を適当に確保してからマットごと殲滅を計るのだが,このケージは幼虫が1mm程度でマットに潜っているのでそう簡単に出来ない.

そこで,前から思っていた,息を吹きかけるとケーズ壁面を登ってくる反応を利用して,毎日,ガムテープを丸めた粘着棒で貼り付けて駆除できるか挑戦.

乞うご期待.

2014 .12.11

Eurycotis sp. Venezuela

Eurycotis spec. Venezuela

Eurycotis属の小型の種.

雌雄とも短翅で,この形態だけ見るとかわいい.

しかし,Eurycotis属全般(4種ほどしか見ていないが)に言えることだが,人を忌避せず,逃げようとする行動を取らないように思える.

また,小型でも例の消毒薬臭の液体を噴出する.

捕食者に対して,この液体は絶大な効力を持っているのかもしれない.

そのため,床換えなどでシェルターを持ち上げると,どんどん登ってくる.

小さいので見逃していると,腕の裏側がもぞもぞするので気がつくほど.

しかも丈夫.

2014 .12.9

シナゴキブリ卵鞘が孵化しない

The ootheca of Eupolyphaga sinensis does not hatch.

本種は,普通に管理していて,何も問題なく飼育できていたが,先日,幼虫がいなくなり,成虫も数匹の状態であることに気がついた.

ペアは揃っており,条件はいつもと同じだが,卵鞘が孵化していない模様.

集めた卵鞘から,20個ほど抽出し,割ってみたが1つも育っている卵は見つけることが出来なかった.

これはかなりやばいかも知れない.

現在無駄なあがきを,いろいろ考えて実施しているので,結果は後日報告する予定.

好きなゴキブリなんだが・・・.