ゴキブログ一覧

2017 .3.6

最近の卓上ZOO

Recent desktop zoo

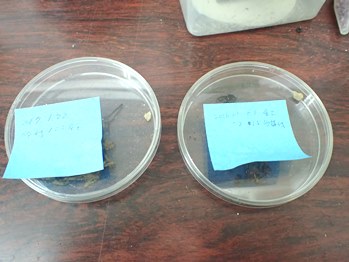

現在,ホラアナゴキブリ(左)とHypercompsa sp.(右)の孵化日数を調べる為,シャーレに入れ管理している.

例のハエトリが来る容器である.

開けるとこんな状態.

レイアウトは少ないが,両方ともこの容器に入れて1ヶ月近くたっても元気にしている.

ただし,このように単純で逃げ場が無い状態だと,最低でも2日に1回は中の様子を確認し,乾いているようであれば給水をおこなっている.

飼育容器が小さくなればなるほど,管理は煩雑になるが変化がわかりやすいので,少数であればこの方が面白い.

Hypercompsa sp.は,頻繁に産卵している.

果たして,この状況で孵化するのだろうか.

2017 .3.3

Therea regularis 孵化

Hatch of the Therea regularis

最近苦手感大のCorydiidae科の累代.

やっと1齢幼虫が出はじめた.

実は一時爆発的に成虫が出たので,2ケージに分けて飼育していたが,ほぼ同数の成虫を入れていたにもかかわらず,もう一つは全く孵化しなかった.

でも,Hypercompsa sp. のおかげでコツが分かってきたので,順次実践してみようと思う.

2017 .3.2

Hemithyrsocera vittata 羽化

A newly‐emerged Hemithyrsocera vittata

なんとなく特徴が分かる.

2017 .3.1

ハエトリ飲水

Drink water of Jumping spider

今日も来ていたので,トビムシ付きミズゴケを与えた.

早々に寄ってきて捕獲すると思ったが,餌が目の前にいるのにこの状態で静止した.

よく見ると,ミズゴケについている水を飲んでいるようだ.

室内に出る小型の生物は,ゴキブリ以外は水など飲まないイメージがあったが,クモは飲みますよね.

この室内は水を摂るところがないので,普段はどこで飲んでいるのだろう?

時間にして2~3分.

その後,餌を捕捉し物かげに消えて行った.

2017 .2.28

ゴキブリを楽しむ “Archimandrita marmorata?〟

Enjoy cockroaches “Archimandrita marmorata?〟

大きい種は,動きが遅い.と思ったが小型の種とあまり変わらないですね.

写真を撮るには,少しでも動いているとピントが合わないので,大中小いずれも,静止してくれないと困る.

よい顔をしている.

Archimandrita tesselata と A. methanoides

の違いがいま一つ分からない.

最近やっと少し資料を見つけたが,写真による形態だけでは分からなかった.

早いもので2月も終わり.

これから急速に暖かくなり,クロゴキブリがお目見えする時期が近くなりました.

と思い,昨年のブログ確認したら7月であった.

いくらなんでも,一般的にはもっと早いはず.

今年はいつになるでしょうか?

2017 .2.27

ネバダオオシロアリ

Nymph of the Zootermopsis nevadensis

カメラを変えてから,初めての本種撮影.

接写が格段によくなっていると思う.

ただ,距離をとると,リング照明が写り込んでしまう.

使い方が悪いのかな.

2017 .2.24

ハエトリの餌

Bait of Jumping spider

卓上飼育しているゴキブリの共生者を狙って子供のハエトリが最近居座っている.

ゴキブリの世話をしている最中に,たまたま飛び出したトビムシを,すかさず捕食.

写真とりながら「ハエトリってトビムシ食べるんだ」と新たな発見をした.

2017 .2.23

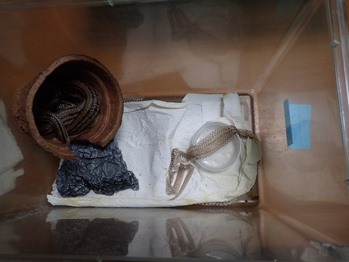

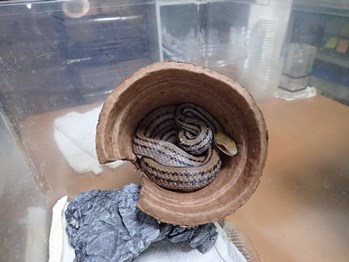

シマヘビ2月の脱皮

The Elaphe quadrivirgata shed off the skin for the 5th

脱皮の際,皮が引っ掛かり易いようにと入れたシェルターをひっくり返して収まっていた.

前々回の脱皮のとき,尾先端2cmほど脱皮皮が残っていたことがあり,危うく切断する所だったので,今回も念入りにチェックしたが綺麗に抜け切っていた.

2017 .2.22

Lucihormetica verrucosa

Lucihormetica verrucosa

こんな状況です.

これを見ると,丈夫でよく増える種だと思いがちだが,数匹で飼育すると難しいのではないだろうか.

やはりゴキブリは,ある程度集合していたほうが安定していることが多いと思う.

2017 .2.21

Polyphaga saussureiの卵鞘

Oothecae of the Polyphaga saussurei

たくさん産んでいるのだが,今のところ全く孵化していない.

毎回こんな感じ.

前回も孵化までの期間を調べようと,個別管理したがそれらは孵化しなかった.

3ヶ月は要すると思うのだが,3ヶ月待つのは結構大変である.

2017 .2.20

ゴキブリを楽しむ“ヤエヤマオオゴキブリ〟

Enjoy cockroaches“Panesthia angustipennis yayeyamensis〟

オオゴキブリは,ゴキブリらしくないゴキブリとよく言われる.

クロゴキブリにと比較して,動きも幾分遅い.

ただし,光の下にさらすと隠れようとして動き回るので写真はとりにくい.

2017 .2.17

オガトカ日光浴

Lizard basking.

春らしくなってきましたね.

爬虫類の日光浴を見ていると,こちらも一緒に昼寝をしたくたってきます.

2017 .2.16

Hypercompsa sp. 産卵間隔

Spawning interval of the Hypercompsa sp.

前回の産卵から約40日.

毎日見ているわけではないが,卵鞘は2~3日保持していたと思うので,見逃しは無いと思うのだが.

産卵間隔は,ワモンゴキブリ等は3日~なので,それに比べると長い.

しかし,科も違うので,違ってあたりまえなのだが.

2017 .2.15

久米島のマダラゴキブリ

Rhabdoblatta guttigera of Kumeshima Island

野外採集幼虫が成虫になりました.

♀.

♂?かな?

何はともあれ♀>♂ の最高のバランスです.

たぶん,F1は取れると思います.

問題はその次なので,今からフルーツ類を与えて様子見ます.

2017 .2.14

ゴキブリを楽しむ“Eurycotis decipiens〟

Enjoy cockroaches“Eurycotis decipiens〟

最近,心にゆとりがなくなっていた気がする.

たまにはふれあいも良さそうだ.

2017 .2.13

石垣からのお土産

Ishigakijima’s souvenir

先週に続き,今日は石垣島のお土産ゴキを頂いた.

ヤエヤママダラゴキブリ幼虫.

採集したT田さんいわく,いっぱいいた.

との事でした.

この大きさだと成虫になるのは秋頃でしょうか.

逆にその方が,飼育環境にも慣れ,羽化がうまくいくかもしれません.

最近,マダラゴキブリ類はF2以上飼育できていないのでうまく軌道に乗せたいですね.でも,本気でやるなら,幼虫はイモリなどの水生動物を飼うセットで飼育したほうがいいのかもしれません.

2017 .2.10

沖縄のゴキブリセット

Assorted cockroaches in Okinawa Prefecture and Kagoshima Prefecture

F. O.さんから,思わぬバレンタインチョゴキをもらった.

仕事でゴキブリのやり取りをしているうちに興味を持っていただき,今では変わったゴキブリを見つけると,メールでいろいろ送ってくれる.

今日も,出張帰りにゴキブリが死んでは大変と,持参してくれた.

ありがたいですね.

サツマゴキブリ♀成虫と幼虫.

ミナミヒラタゴキブリ♀成虫と幼虫.

リュウキュウモリゴキブリ♂成虫.

ヒメチャバネゴキブリ幼虫.

サツマとミナミヒラタゴキブリは,夏には幼虫が出ていることでしょう.

2017 .2.9

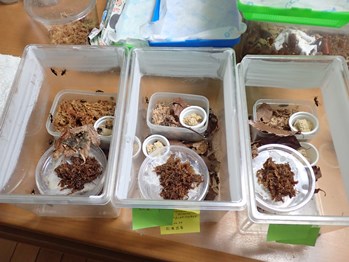

Hemithyrsocera vittata ダニ除去経過

The course of the breeding case after exterminating mites

秋にダニ発生に気づき,幼虫を慎重にダニが付着していないか確認して取り分け,3ケースに分譲した.

卵鞘は,このように湿ったミズゴケに産み付ける.

卵数は,約20個.

ダニがいると,この部分だけで十数匹は観察できたが,本当にスッキリ,ストレスがない.

今のところ,どのケージも発生は見られない.

3ケースの管理は大変なので,1つにまとめたいのだが,1つで発生が残っていた場合,また繰り返すことになるので,春まで待つ.

いや,夏かな.

2017 .2.8

Paranauphoeta basalisとミカン

Paranauphoeta basalis and mandarin oranges

Paranauphoeta basalis

野外種しか与えていないが,ミカンを好む種が意外と多いことが分かった.

本種は固形飼料も食べます.

2017 .2.7

オガサワラゴキブリ床換えのタイミング

Timing of the breeding case change of the Pycnoscelus surinamensis

本種は久しぶりに行った.

マット飼育している小型の種は,マットを全交換しようとすると,初齢幼虫を拾うのが困難である.

今回,たまたま観察したら,ちょうど終齢幼虫が羽化し始めの頃で,初齢幼虫が全くいない.

そこで,目の粗い篩を使い,虫体の選別が簡単に出来た.

100円均一の篩.

重宝している.

念のため,篩った後のマットを確認するが,動くものなし.

完了.

2017 .2.6

Aeluropoda insignis床換え

Cleaning of the breeding case of the Aeluropoda insignis

個体の大きさが大きいことから,特大ケージで飼育している.

丈夫なコロニー(種)で,2009年3月より飼育を始めてから,一度も繁殖に異常が出たことがない.

ケージの交換頻度も,イエゴキなどの脱皮殻全く食べない種に比べ,食べてくれるので,ゴミが余り出ない事と,糞がサラサラなので,個体密度は高いが約半年に1回のペースで今のところ間に合っている.

しかし,炭カルがかすれてきた事と,やはり半年に一回ぐらいは掃除したほうが良いだろうということで実施した.

良いシェルターが思いつかないのでタマゴケースを使用しているが,とりあえず問題はない.

次の交換はまた半年後の予定.

2017 .2.3

ゴキブリは汚い?

After all is the cockroach dirty?

アミメヒラタゴキブリの給水容器の交換をしたのだが,糞や死骸の汚泥の中に卵鞘が産み付けられている.

拡大.

別拡大.

これを見たとき,ゴキブリは野外種でもやはり汚いのかと落ち込んだが,よくよく考えたら,野外ではこんな状況になる事など無いはず.

湿度が保たれる場所を選んだ結果が,たまたま,この糞まみれの場所しかなかっただけの事で,たぶん,親も仕方なく産んだのだと思うと申し訳なくなった.

物の見方をすれば,どんな環境でも生きて行ける生命力の強さを感じる.

2017 .2.2

潜ったヨロイモグラゴキブリ

The Macropanesthia rhinoceros into the soil

マット深めの方がよさそうだ.

跡形もなく消えている.

湿らせて終わり.

産むのは秋ごろだろうか?

2017 .2.1

マダゴキのダニのその後

Current of the parasitic situation of mite

昨年の8月は小さかった幼虫だが,現在は5cm以上に成長した.

ダニは,10月に数匹見つかり除去して以降,発見されていない.

本当に駆除が成功したのかの判断をどこでするか.

前回も,1年後に発覚しているので,今回はもうしばらく様子を見る予定である.

しかし,でかくなったマダゴキを片手で押さえて脚広げさせるのは結構大変ですね.

2017 .1.30

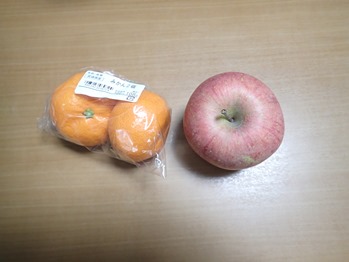

フルーツの利用

Efficacy of fruits related to cockroach health

普段は果物を買って食べようとはあまり思わないが,ゴキブリのためと思い購入した品.

100円ショップで購入.

ミカンなどスーパーでは2個売りはあまり見たことがない.

リンゴも,100円では売っていない.

味は食べていないのでコメントできないが,非常に便利である.

種によるが,ミカンを良くたべる種もあり,今までマダラ系だけと思っていたが,調子の悪い個体群には順次与えて行こうと思う.

2017 .1.27

Elliptorhina属

genus Elliptorhina

この属は,マダガスカル島にだけ分布し,現在10種が記録されている.

私のところにも4種いるが,最近お伝えしているElliptorhina davidiが不調であったり,何か気難しいグループのような気がする.

今回はE. chopardi(ドワーフヒッシングローチ).

この名前も,1種だけなら問題なかったが,これだけ複数の種が輸入されると皆ドワーフヒッシングになって区別つかない.

で,E. davidiが不調であったように,今度はこれが不調.

何がと言うと,幼虫が出ない.

したがって増えない.

成虫のみで,それより若い個体がいない.

しかも,どの個体も触覚が切れ切れ.

と書いていて,思ったのは個体密度が高くなるとダメなのか?

しかし,マダゴキ類ほど1ペアで増えた記憶がない.

結局,飼育ケージを小さくして様子見となった.

ちなみに,こちらは最近のE. davidi.

2017 .1.26

ホラアナゴキブリの卵鞘

Ootheca of the Nocticola uenoi uenoi

枯葉の裏に産み落とされていた.

卵鞘の竜骨部に大きさの割には広い縁が見える.

触っていたら葉から簡単に脱落したので,ミズゴケの上に移動.

クロゴキブリのように物に貼り付けたりはしないようだ.

こちらから2卵見える.

反対側.

こちらも2個?

する多くても5卵程度しか入っていないようだ.

道理で増えない訳だ.

スッキリとした♀.

カメラのせいか以前よりホラアナの写真が綺麗に撮れるようになった気がする?

2017 .1.25

シマヘビ早くも脱皮

The Elaphe quadrivirgata shed off the skin for the 4th

1ヶ月前に脱皮したばかり.

前後どちらでしたか分からないが,糞臭いので温浴.

2017 .1.25

シマヘビ早くも脱皮

The Elaphe quadrivirgata shed off the skin for the 4th

1ヶ月前に脱皮したばかり.

前後どちらでしたか分からないが,糞臭いので温浴.

2017 .1.24

ホラアナゴキブリ産卵

Oviposition of a Nocticola uenoi uenoi

久しぶりの卵鞘.

よく見ると卵鞘の端部を腹端で保持しています.

面白いですね.

この個体は,手元で観察しようと思います.