ゴキブログ一覧

2017 .12.1

Periplaneta banksiケース交換

Exchange for new cage of Periplaneta banksi

ネットを張ったら不思議と炭カル突破するまでの時間が以前より延びた気がする.

体がデカイぶん糞の量もすごい.

交換後.

2017 .11.30

クモの脱皮

Ecdysis of the spiders.

2種類が同じようなタイミングで脱皮した.

こんなになってもまだ脱皮するのには驚きました.

特に,インディアン・オーナメンタルと思われる個体は2~3年ぶり?

この脱皮殻,いつも捨てられなくしばらく放置して,そのうち埃まみれと不注意による扱いで壊れ結局捨てる羽目になる.

再利用の方法はないものだろうか.

2017 .11.29

15回目の脱皮

The Python regius shed off the skin for the 15th

小笠原に言っている間に終わっていた.

今回も,綺麗にむけていた.

2017 .11.28

クマネズミ幼獣のその後

Of the roof rat calf afterwards

小笠原渡島前.

少し痩せ過ぎですが,元気にしています.

しかし,残念なことに渡島中に,死亡してしましました.

動物の飼育は難しいですね.

2017 .11.24

11月の父島

Chichijima in November

父島に来ています.

今回はニューギニアヤリガタリクウズムシの仕事です.

こいつです.

ヒアリと同じく,世界の侵略的外来種ワースト100に選ばれている.

食性は肉食でカタツムリ類やミミズなどを捕食します.

小笠原諸島には,貴重な陸生のカタツムリが多く生息しています.

現在は,父島にのみ分布していますが,こんな生物が他の島に侵入したら大変なことになりるでしょう.

それと,これも大きな問題となっているクマネズミ.

都会と違いすぐワナに入ります.

今回は新記録.

カゴを設置して約5分で捕獲.

この個体.

それでも,根絶には大変な労力が費やされています.

2017 .11.22

渋谷のクロゴキブリ

A Periplaneta fuliginosa appeared in Shibuya

娘からラインが来た.

昨日見つけたらしい.

都会は,屋外でも場所によっては高温になっている場所がスポット的に存在するのだろう.

♀成虫のようですね.

2017 .11.21

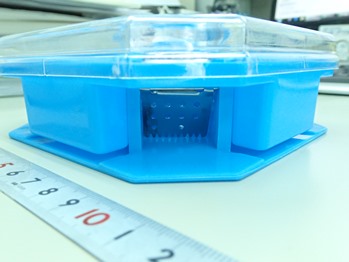

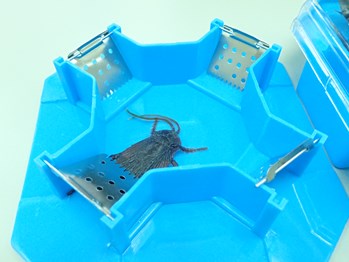

ローテルもどき

Like the Rotel

たまたまネットで検索していると見つかった.

私が知っているのはフマキラーから販売されていた製品.

しかし,すでに絶版になり現在は入手不可.

そこで,早速購入してみた.

1個約700円.

オリジナルが手元にないので比較できないが,よく似ている.

ゴキブリの入り口.

2段構造になっており,下層に入ったゴキブリは,動いていると上層エリアへの蓋を開け,そこに納まるようになっている.

こんな感じ.

出来はいまいちで,上層部の透明な蓋は簡単に外れるため,クロゴキブリなどの大型種は自力でふたを開けて逃走するだろう.

テープなどで固定が必要だと思う.

2017 .11.20

Polyphaga saussureiの卵鞘

Oothecae of the Polyphaga saussurei

うすうすわかっていたが,今まで何とかなっていたので行っていなかったが,orydiidae科の卵鞘管理は,個別に加湿したほうが孵化しやすいようだ.

1齢幼虫.

ちゃんと孵化することがわかった.

2017 .11.17

クマネズミ幼獣飼育

Cub breeding

育児放棄された幼獣.

体重は13g.

目は保護した直後に開いたので,12日齢あたりだろう.

果たして大人まで成長するか?

ミルクは飲むので,このままハンドリングしながら育てば,手乗りになるかな.

2017 .11.16

シラミバエ蛹採集

Collection of Hippoboscid fly

この時期,営巣の終わったツバメの巣をもらうことがある.

せっかくなので,何がいるか探してみた.

ツバメの巣には,多くの生物が寄宿しており,屋内で意外な昆虫採集気分が味わえる.

ただ,乾燥して埃が大量に発生するので,天気がよい時は屋外で行わないと部屋中真っ白となる.

また,トリサシダニなどが発生していると,刺されて大変なことになる.

この巣は幸いそういったダニの発生はみられなかった.

出てきたものは,ヒメダニ類やシラミバエ類の蛹.

この種子のような物が蛹.

多く見つかる巣と,少ない巣がある.

集まった蛹.

拡大すると,表面にうっすらと横筋が入っている.

羽化するか観察することにする.

2017 .11.15

マルバネゴキブリ

Divide a breeding container of the Hebardina yayeyamana into two

奇跡の復活を遂げたが,いつ再発するかわからない.

時期としても,ちょうど産卵開始前なので卵拾う手間もかからないことから早めの分譲を行った.

なんとなく変な汚さ(表現しにくい)の元ケージ.

分けた後.

2017 .11.14

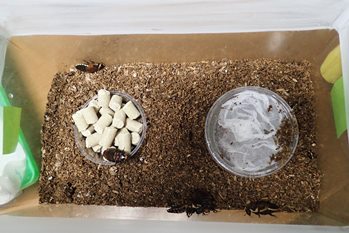

ヨロイモグラゴキブリ床換え

Cleaning of the breeding case of a Macropanesthia rhinoceros.

昨年の2月に1ペア分けたケース.

マットも白茶け,まずそうである.

全交換するため掘り起こすと9匹の幼虫がいた!

生まれて半年ほどでしょうか.

下層に新しいクヌギマットをいれ,表層に古いマットをまいて終わり.

ゴキブリも,このくらいの寿命と増え方でいてくれたら,無駄な淘汰もしなくてよいのですが.

2017 .11.10

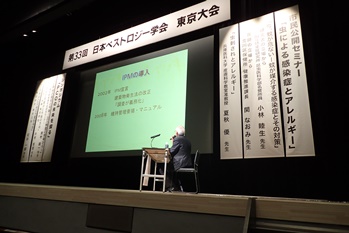

第33回日本ペストロジー学会東京大会

The 33th Japanese Society of Pestology Tokyo meeting.

昨日より武蔵野市立武蔵野市民文化会館にて日本ペストロジー学会が開催された.

私はゴキブリのベイト剤に関する発表をしてきました.

また,ネッタイトコジラミの薬剤抵抗性問題を共同研究者として参加しました.

最近は,若手PCOによる発表が増えてきましたが,もっともっと増やしたいと思います.

学生の皆さん.

PCOの皆さん.

是非入会いただき,来年は鹿児島で開催されるので,参加ついでにゴキブリ採集にいかれてはいかがでしょうか.

2017 .11.9

Panchlora sp. ” Northern Costa Rica “

Panchlora sp. ” Northern Costa Rica ”

コスタリカ産のPanchlora sp.

これも,数が減少していたが,何とか復活.

ついでに,2ケースに分けることとした.

2017 .11.8

Therea petiveriana

Therea petiveriana

2007年より飼育しているが,急に個体数が減少した.

なんとも無機質なマット.

探るとまだ20数匹の幼虫がいたので何とかなると思うが,最近このグループの調子が悪い.

やはり,卵鞘の管理は別に行ったほうがよいのかもしれない.

2017 .11.7

クマネズミはがし

Rescuing a black rat

はがし4日後.

はがし18日後.

状態が酷くなっているように見えるが,ここまで毛が抜ければ後は生えて終わり.

かわいいしぐさに見えるが,素手でつかんだら間違いなく血だらけになる.

人間との戦いに生き抜いてきた殺鼠剤抵抗性を獲得している系統個体.

2017 .11.6

米国追加2

US additional items 2

ニューヨーク編.

これは忘れてはいけない大事件.

この写真でピンときたらかなりのゴキブログ通

でなくてもわかるかな.

正解はNYで泊まった部屋にトコジラミがいた!

いつもトコジラミの話をするときには,NYはすごいよ.

と語っていたが,本当にいた.

シーツにもぐりこむトコジラミ.

♂成虫だ.

幸い?私のベットではなく,H田君のベットで発見.

早々,ヘッドボードやベット足回りを調べるが,追加個体や血糞などの痕跡は見つからなかった.

2017 .11.2

米国追加1

US additional items 1

写真の整理をしていて忘れていたことがありました.

国立自然史博物館

そのスタッフルーム入り口の看板にゴキブリ発見.

ゴキブリを誘引するので食べ物は持ち込み禁止.

といった意味でしょうか.

ワシントンからニューヨークへ移動するときに乗った電車.

日本の新幹線のような物らしい.

近づいてギョッとした.

鳥?!・・・・・・・.

2017 .11.1

オオムカデ

Centipede

1週間留守にすると,仕事と飼育生物の世話がたまりパニックとなる.

久しぶりに見ることが出来たオオムカデ.

もう少し楽しめる飼育が出来ないものだろうか.

2017 .10.31

Lucihormetica verrucosa 床換え

Cleaning of the breeding case of a Lucihormetica verrucosa

約1年ぶりの床換え.

本種も個体数が少ないときはなかなか産卵しなかったが,一定のラインを超えると爆発的に増える.

2017 .10.30

NY土産

New York souvenir

最終日の土曜は道路が歩行者天国となり,露天が出ていた.

ネズミグッズ.

どれも安い!

害虫系としては他にもサソリがあった.

これも,どちらかというと害虫系に見えてしまうほど出来の良いマグネット.

恐ろしい出来栄えである.

2017 .10.27

NYのワモンゴキブリ

Periplaneta americana of New York

最終日はNY.

セントラルパークを散歩してきました.

また怪しい集団と化している.

夜はネズミとゴキブリ探し.

ネズミはT森君が見つけたのですが,写真は撮れず.

しかし,ワモンゴキブリを発見.

♂成虫.

羽ボロ.

気温はかなり低く,こんな気温で活動するとは思えなかったが,さすがNY.

期待を裏切らない町だ.

2017 .10.26

ハイライン公園

High Line

全長2.3km.廃線となったニューヨーク・セントラル鉄道の支線の高架部分に建設された公園.2013年にヤマトゴキブリが発見され,話題となった場所.

一度は行って,採集したいと思っていた.

意外と観光地化されており,人が予想外に多い.

めげずにゴキブリを探す.

探す.

が,季節は秋.

しかもまっ昼間.

はやり発見は出来なかったが,満足した.

おそらく,枕木の下や隙間に潜んでいるのだろう.

メータボックス内のナメクジ.

このゴミ箱をひっくり返したかったがさすがに捕まりそうだったのでやめた.

2017 .10.25

会場内

PestWorld 2017

受付.

バイエルブースの巨大ゴキブリの前で記念撮影.

目的はネズミ関連等であったが,とりあえず目的達成.

2017 .10.24

パタクセント・リサーチ保護区

Patuxent Research Refuge

開会は午後のため,それまで近くの国立公園でゴキブリ探索をしてきました.

気候はすでに秋.

しかし,朽木の中に潜むさまざまな昆虫を見ることが出来ました.

ゴキブリ.

種名は今のところ不明.

ナメクジの卵.

生ゴミに飛来していた大型のハエ.

タテハモドキのような蝶.

2017 .10.23

ペストワールド 2017

PESTWORLD 2017

Baltimore Convention Center で開催されたペストワールドに参加してきました.

スターウォーズにペイントされた飛行機に乗ること12時間.

朝出て朝到着.

時差ぼけの始まりである.

空港について記念撮影.

明日の開会式まで今日は休息日.

リンカーン記念堂の公園で見かけたリス.

2017 .10.20

マダラサソリ

Isometrus maculatus

ヤエヤマサソリに続きマダラサソリ.

このケースは,記録を見る限り10年近く交換していない.

シェルターをはがしていくと,無残な残骸が無数に出てくる.

サソリの墓場だ.

これもちょうど出産ラッシュだったのか,幼体が多かった.

新レイアウト.

♂でしょうか.

2017 .10.19

ヤエヤマサソリ

Liocheles australasiae

今年1月にダニが出て床変えしたがまだ残っていた.

というより,このケージの横に配置しているマダラサソリにもたんまり出ていたので,そちらから知らぬ間にうつしたのかもしれない.

ちょうど幼体ラッシュで拾うのに苦労した.

新しいケージに入れると,緊張のせいかしばらくダマになっていた.

こんなチャンスはあまりないので撮りだめ.

撮影して写真をじっくり見ると,生で見るより細部まで落ち着いて眺められます.

意外と細かい模様もあり,一見淡褐色のイメージがありますが,まだらがあります.

2017 .10.18

スズキゴキブリ♀

Female of a Periplaneta suzukii

羽化間もない筈なのですが,こんな状態になっていました.

普通は,高齢になるとこうなること多いのですが.

こうなると,卵は埋めません.

2017 .10.17

クロゴキブリ幼虫

Periplaneta fuliginosa larva

10月も半ばだというのに,まだ活動していました.

心なしか,動きが遅い中齢幼虫.

そろそろどこかに潜り込み,越冬を開始するのでしょう.