ゴキブログ一覧

2019 .7.12

離島

Leave the island

本日離島です.

天気は上々.

昨日までは忙しくまた,天気も思わしくなかったので動物の観察もままならなかったのですが,やっと少しできました.

コアシダカグモ.

コワモンゴキブリ幼虫.

アフリカマイマイ.

今回,雨が多かった為か,いつもより多くの個体を見ました.

アノール.

交尾している姿は久しぶりに見ました.

なぞの鳥の巣.

巣立った後のようです.

何の巣でしょうか?

青い海.

次の予定は9月.

2019 .7.11

父島 3

Chichijima 3

植物

ゴールデンシャワー(ナンバンサイカチ;学名:Cassia fistula、英:Golden shower).

インド,ミャンマーが原産のマメ科の落葉樹で,藤のような連なった黄色い花を付ける.

満開でした.

この種がすごい.

こんな感じでたくさん身が入っている.

赤い種もあるのですが,こちらは全く咲いておらず,時期が違うのかもしれない.

サポジラ.

干し柿の味がするらしい.

昨日に続き,Y山さんより頂いたので帰って食べたいと思います.

シャシャップ.

サワーソップ(soursop)とも呼ばれ,中米,南米等を原産とする.

これも珍しい果実で,アイスクリームの味がするらしい.

夜街で飲んで帰る途中.

マンホール内で外出を企てようとしているワモンゴキブリ.

やっと証拠を撮影できました.

かなりの数が潜んでいそうです.

2019 .7.10

父島 2

Chichijima 2

今日はびっくりする話を聞きました.

すでに知っていたらごめんなさい.

島内に普通に見られるバナナに付着するこの黒いシミ状の物.

自然に発生する汚れ程度に思って,気にも留めていませんでしたが,オガサワラオオコウモリの爪痕らしい.

いろいろ聞くと納得の説明.

Y山さんすごい.

これもマンホールにいたワモンゴキブリ.

大型の綺麗な♂個体.

2019 .7.9

父島到着

Arrived at Chichijima

一夜明け,青い空と熱帯の気温になっていました.

午後の現場にいたナメクジ.

こんなのいたっけ?種不明.

マンホール内のワモンゴキブリ.

熱帯の定番です.

2019 .7.8

父島へ出発

Departure for Chichijima

今日より1航海父島です.

多少揺れていますが,梅雨空からしばらくさよならできる予定です.

2019 .7.5

シロアリは割り箸を食うか?

Do termites eat chopsticks?

シロアリ給水塔に割り箸を使った物は全く食い上がらなかっらので,前回天然木に変更して再設置.

ついでに,シロアリが明らかに加害している場所にシラカバの枝と割り箸の束を置いてみた.

結果は,

2~3日でこの状態.

では,割り箸vsシラカバ

シラカバのみ摂食.

割り箸は蟻土が少し盛られているが,食べられた痕はない.

テッィシュですら食べるのに割り箸を食わないとはよほどの忌避物質が入っているのだろうか?

そこで「割り箸」「 安全性」で検索すると,やはり漂白剤や防腐剤が多く含まれているものも存在するとか.

金魚の水槽へ入れたら死んだ.

など,結構出てくる.

ちょうど今,研究でメダカを買っているので,終わったら試してみたいと思う.

2019 .7.4

好奇心旺盛なクマネズミ

Full of curiosity a Black rat

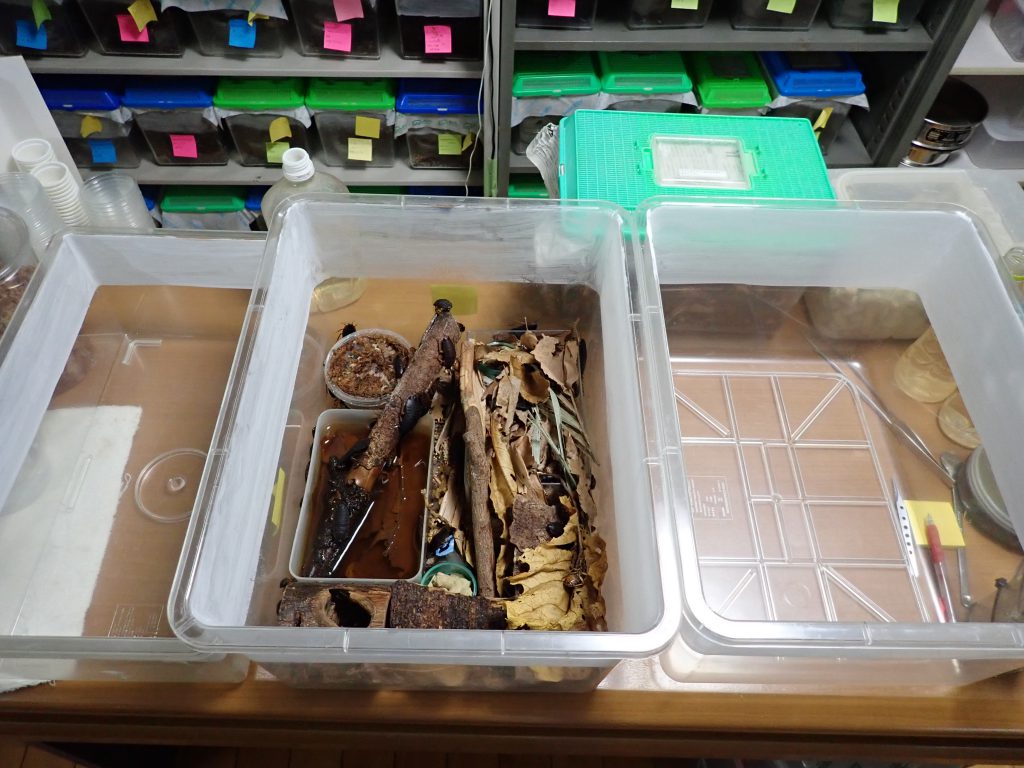

小笠原系統のケージ.

夜電気をつけると ザワ として動きが止まる.

中に入ると,隠れる個体もいれば見に出てくる個体もおり千差万別.

臆病なはずですが,近寄ってくる個体もいる.

「何だこれは?」とばかりに噛みに来る猛者も.

靴はいているからよいが,裸足だったら齧られているかもしれない.

でも,この行為は興味深く面白い.

2019 .7.3

品川埠頭の昆虫

Shinagawa wharf insect

仕事でうろついて来ましたが,面白い生物がいました.

以前から,モリチャバネゴキブリがいることは知っていましたが,ワモンゴキブリもいるようです.

夜にたぶんマンホールから出てきて徘徊しているのでしょう.

踏まれて潰れた個体が複数歩道に張り付いていました.

潰されなければ朝には暗渠に逃げ込み見つけることはできなかったでしょう.

この♂は丁寧にはがして持ち帰り標本にしました.

他にも都内では見ることが減ったタケノホソクロバ.

カマキリもこんなに?と思うほどいました.

場所が場所だけに外来種?

卵を抱えた比較的大きなクモ.

なかなかよい生物探索スポットかもしれません.

2019 .7.2

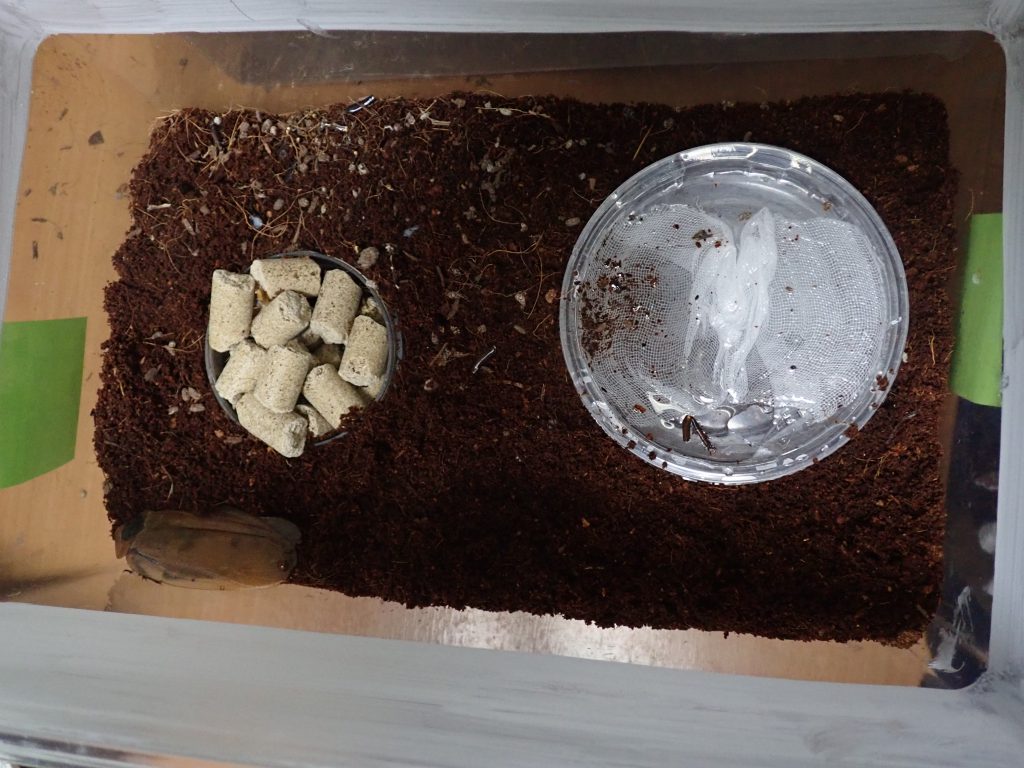

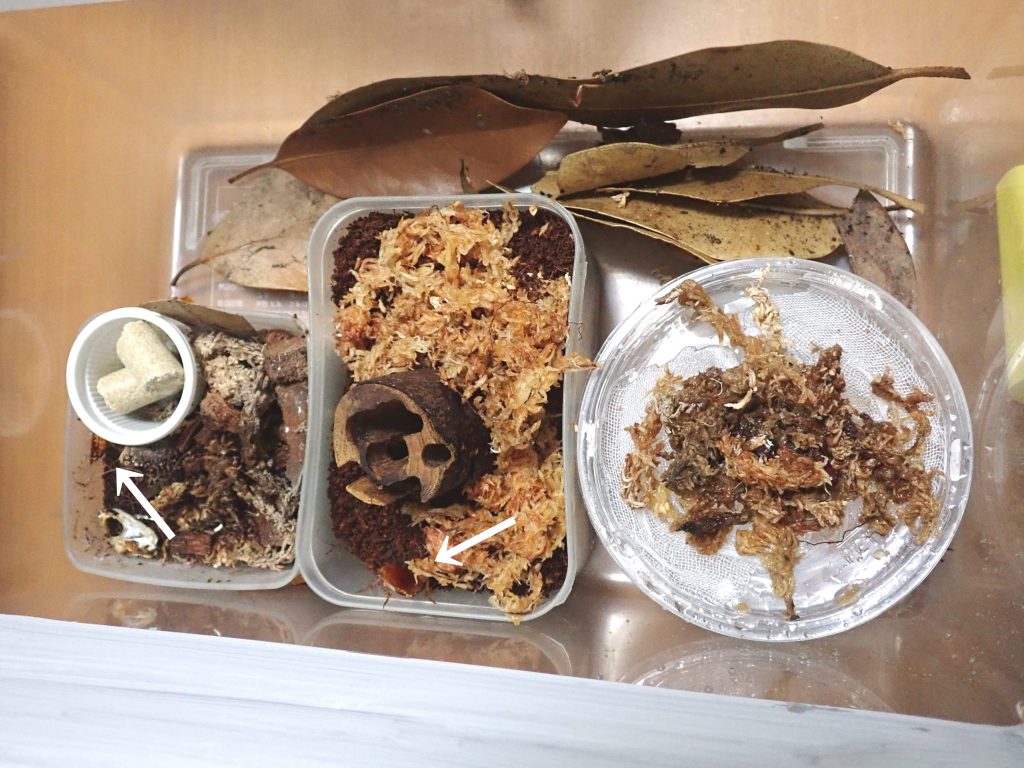

Corydidarum magnifica床換え

Corydidarum magnifica床換え

Cleaning Corydidarum magnifica of breeding case

こちらに来てから早いもので1年半ほど経過したが,増え方も遅くケースは汚れが少ない.

マルゴキブリもこんな感じでした.

こんな感じで放置してマルゴキは突然いなくなったので,増えている今のうちに掃除を実施した.

ほとんどは脱皮殻でしたが,中央の終齢に近い幼虫と♂成虫の死骸がありました.

まあまあ?でしょうか.

汚れが少ないと,タッパーマットはそのまま使用したりしますが,今回は交換し,シェルターも可能な限り新しくしました.

2019 .7.1

アオダイショウ

Elaphe climacophora

シマヘビ同様水によく入る.

たぶん糞をするためだと思うのだが,水がすぐに汚れるので交換するのだが出て来ない.

仕方なく,このまま流しにいき蛇を手で押さえ逆さにして水だけ交換する.

冷やし中華の麺のようだ.

ちなみにアオダイショウの英名はJapanese ratsnake.

日本固有種である.

Japanese ~はゴキブリにもあり,ヤマトゴキブリも日本固有種で,Japanese cockroach.

アオダイショウの英名が素直にJapanese snakeでないのが気になり日本のヘビを調べると,驚いたことにすべてのヘビに英名がついていた.

そのため,日本固有種の多くをJapanese ~snakeとしているようだ.

果たして国外で通用するのだろうか?

ちなみに,ヘビは国内種が36種,ゴキブリの57種よりは少ない.

ゴキブリの場合は以下の20種.

ワモンゴキブリ American cockroach

コワモンゴキブリ Australian cockroach

トビイロゴキブリ Brown cockroach

クロゴキブリ Smoky- brown cockroach

ヤマトゴキブリ Japanese cockroach

イエゴキブリ Harlequin cockroach

トルキスタンゴキブリ Turkestan cockroach

クロツヤゴキブリBlack cockroach

ヒメクロツヤゴキブリ Whitemargined cockroach

チャオビゴキブリ Brown- banded cockroach

ヨウランゴキブリ Orchid cockroach

アミメヒラタゴキブリ Small- spotted cockroach

チャバネゴキブリ German cockroach

オキナワチャバネゴキブリ Asian cockroach

ヒメチャバネゴキブリ False German cockroach

ヒメマルゴキブリ Pill bug cockroach

オガサワラゴキブリ Surinam cockroach

リュウキュウゴキブリ Indian cockroach

ハイイロゴキブリ Lobster cockroach

サツマゴキブリ Litter cockroach

2019 .6.28

ヤエヤママダラゴキブリ尾肢だけ黒色

Only the cercus of the Rhabdoblatta yayeyamana is black

羽化直後は,全身真っ白で時間がたつにつれ茶色に色づいてくるが,今回気が付いたのは,尾肢が黒色に「色づいている.

あっ,これだけですが,少し驚きました.

2019 .6.27

クマネズミ団地

Housing for black rats

小笠原父島の個体群.

夜に飼育室に近寄ると,「なんだなんだ」「誰だ?」とこちらを注目してくれる.

この子達は,小笠原の大自然で育ったおかげでスーパーラットにもならず,人もそれほど恐れない.

本州もこうのような純粋なネズミだけなら防除は簡単だ.

しかし,防除を困難にした犯人は,実は人であることを忘れてはならない.

2019 .6.26

Blaberus colloseus

Blaberus colloseus

大きくて,動きもクロゴキブリほど早くない.

ペットローチの代表的なBlaberus属ですが,繁殖は比較的容易であるため最初は物珍しくて持てはやされるが,最近は見向きもされない.

しかし,本属は魅力的な種が多く,本種は,Blaberus giganteusに迫る大型になる種で大好きな種である.

飼育は今のところヤシガラマットに潜らせておけば心配ない.

2019 .6.25

シロアリの新給水タワー

Termite new water tower

芯に割り箸を入れたタワーは1週間経過してもイエシロアリの侵入が全く見られない.

通常では考えられないので引き抜いてみたが,やはり内部にも侵入がない.

???,!.

人の作った,しかもどこ製か怪しい木はやめて,天然木に入れ替え再度設置.

この割り箸は,一般にも売られており私も使っている物.

いやな感じが少し?する.

2019 .6.24

Scolopendra giganteaの脱皮

Molting of a Scolopendra gigantea

もう脱皮はしないと思っていたので,ケース越しに色の変わった状態を見たとき血の気が引いた.

が,良く見ると脱皮中であった.

ホッとする間もなく,女房にもしたことがないほどやさしく,そっとケージを元の位置の戻した.

翌日.

体色は大分元に戻ったが,巨大なだけに餌を食べるようになるには時間がかかりそうな状況だ.

2019 .6.21

Elliptorhina属3種の違い

Difference of 3 species of Elliptorhina

最近ネットで見ていたら,Elliptorhina chopardiとE. javanicaが混同されている情報が見られた.

確かによく似ているのでE. davidiもあわせて比較してみた.

左から,E. chopardi(ドワーフヒッシングコックローチ,コモンネーム:Chopard’s Madagascan hissing cockroach or Dwarf Madagascan hissing cockroach)

中,E. davidi(どちらもなし)

右:E. javanica(どちらもなし)

昔から輸入されていたのはE. chopardiではないでしょうか?

「ごきぶりだもん」にも本種が掲載されています.

外見上で大きな違いは,腹部背板の色がほぼ全体が同色で赤黒褐色がE. davidi.

腹部背板の色が黄褐色で後縁が赤褐色がE. chopardi.

一方,腹部背板の色が黄褐色で後縁が濃黒褐色がE. javanica.

あと,E. chopardi.の成虫の前胸背板の色はほぼ全体が黒色ですが,E. javanica.は前縁付近に黄色のラインが入りやすいです.

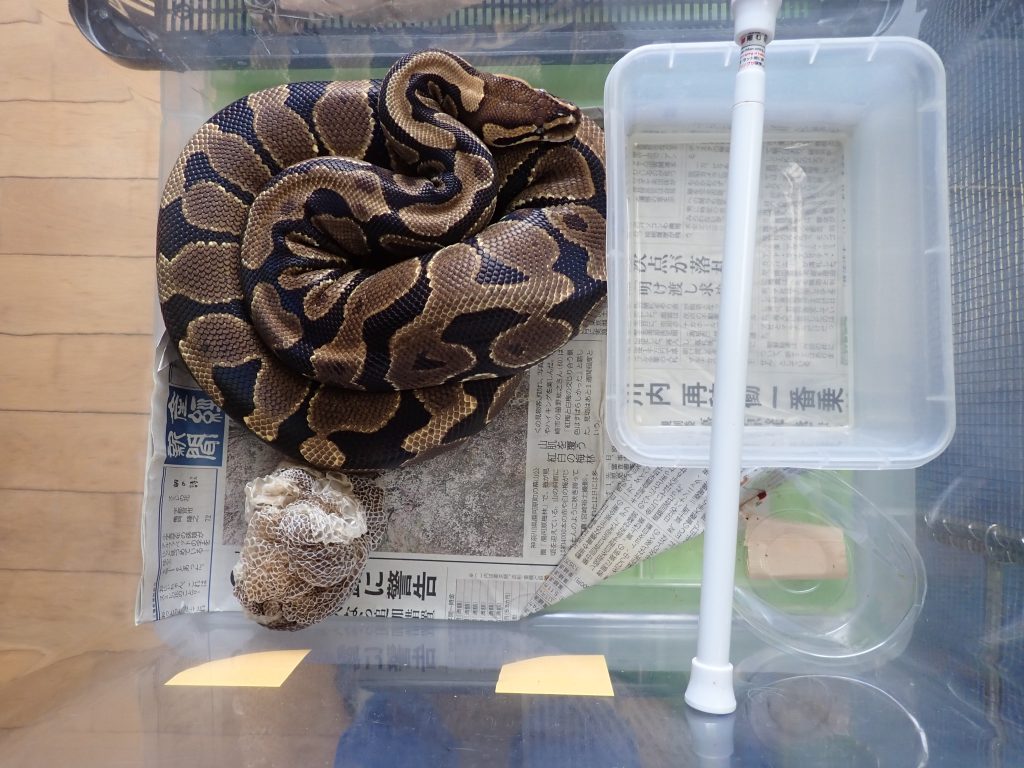

2019 .6.20

20回目の脱皮

Python regius shed off the skin for the 20th

約3ヶ月ぶりの脱皮.

反省したばかりであるがお決まりということで.

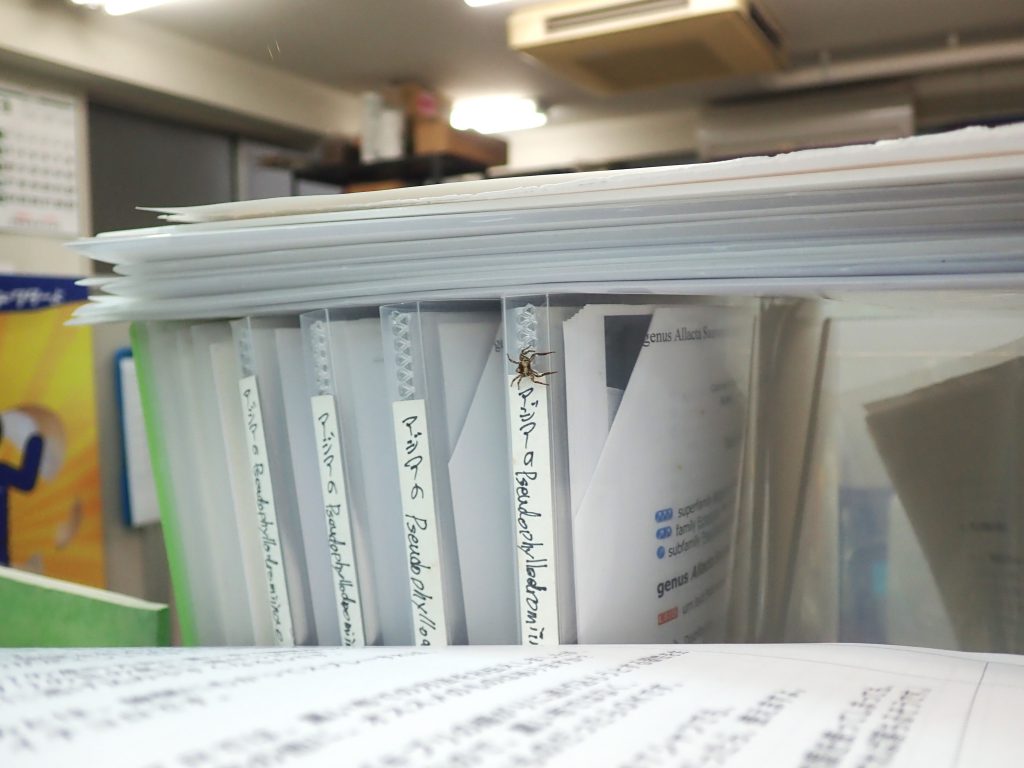

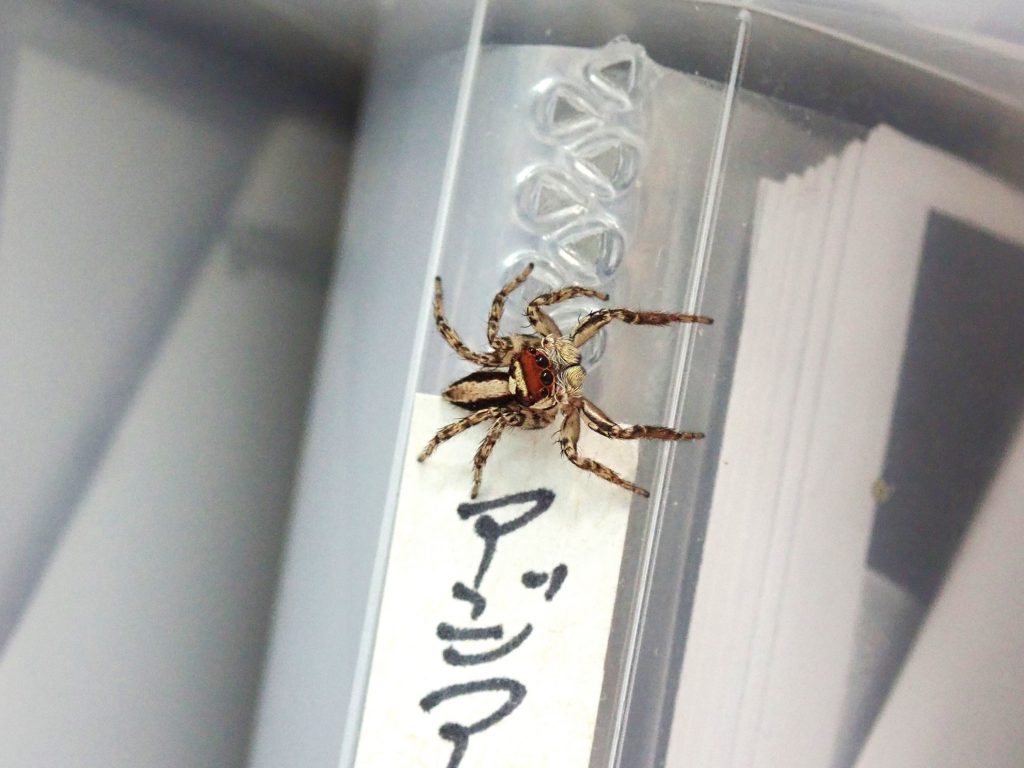

2019 .6.19

ミスジハエトリ

Plexippus setipes

夜仕事をしていると,机上右隅に動くものがいる事に気がついた.

動きからして,いつものアダンソンハエトリだと思い,忙しかったので,スルーしようとしたが,違う!

よく見るとアダンソンではない.

とりあえず写真を撮りなどしているとあっという間にいなくなったので検索すると本種と判明.

♂のようだ.

この部屋ではゴキブリの初齢幼虫を見た記憶がない.

ひとえにアダンソン部隊のおかげと思っているが,ミスジ部隊も参戦してくれたとは心強い.

2019 .6.18

ワモンゴキブリ飼育ケースの1年物

One year of the American cockroach breeding case

いつもブログを見ていてくれる社員と久しぶりに話をしたら,最近爬虫類ブログ化しているといわれ,自分でもわかっていたが,少し真面目にやろうと反省した.

という訳でもないが,ワモンゴキブリ.

チャバネゴキブリと同様,熱帯が原産である本種.

温度や栄養など条件がよいと,簡単に増える種である.

なので,チャバネゴキブリは1ヶ月以内に1回は実施.

ワモンゴキブリも3~6ヶ月(大型で寿命はチャバネより長いので死骸があまり出ない)で実施している.

このケージは,1年以上放置したもの.

現在,ワモンは10系統以上飼育しているが,中にはこんなケージも出てくる.

基本的に炭カルが落ちるか,個体数が異常に多くならない限りケージ交換は行わない.

これもまだ大丈夫そうだが,さすがに1年は長く,糞量も多いので実施した.

Periplaneta属で意外と交換サイクルが短くなるのはコワモンゴキブリですね.

2019 .6.17

シロアリ給水塔2

Water tower for termites 2

以前の作品.

支えが何もなかったため,中が空洞になり崩れてしまった.

そこで新たに鉄骨ではないが,樹脂の外骨格を持つタワーを作った.

中は割り箸.

透明なので,どのようにシロアリが上ってくるか観察できる仕様.

2019 .6.14

ダニが消えたGromphadorhina oblongonota

Gromphadorhina oblongonota that has lost parasite infestation

すっきりしました.

それにしても,ダニでこんなに苦労しているのは私だけでしょうか?

2019 .6.13

ヘビ三昧

Snakes

現在咬まないか試し中.

今のところ大人しいですね.

匂いも出さない.

スルスルと登って頭に陣取ったまま動かないので何とか撮影した.

ついでにシマヘビ.

これも逃げようと暴れるが咬むことはない.

もひとつついでに,ボールパイソン.

重いので腹で抱えるが無反応.

ここの所,半年の絶食を破りかなりの量を食べたので脱皮準備に入った.

最後にシロマダラ.

こいつは逃げる,咬む(全く痛くないが)脱糞する.

全く落ち着きがない.

これは気長に様子を見ようと思う.

2019 .6.12

オオモリゴキブリF1

F1 of Symplace gigas gigas adult

結局卵鞘1個だけが孵化してその成虫.

産卵も開始している.

さてさて,孵化するか?

2019 .6.11

ヨロイモグラゴキブリさらに少し再生

A leg recovered a little more

前回の脱皮から約2ヶ月.

一回り大きくなった.

足はご覧のとおり,まだ短いが腿節,頸節,跗節が出来始めている.

2019 .6.10

オガサワラトカゲ産卵

Lizard spawning

珍しく地表に産卵している.

卵の保管は,最初掘り起こして別容器に保管していたが,すべて数日で腐った.

なので,現在は放置していたが,たまに掘り返すと穴の開いた卵ばかりが出てくる.

餌で入れて中で繁殖しているゴキブリやワラジムシに食われている可能性もあるかと思っていた.

取り出すと腐る原因は,卵を取り出す際に上下がわからなくなるので,上下は適当に保管していたが,以前上下が重要と言った記事を思い出し,調べるとかなり重要のようだ.

アノールは超適当でも孵化した記憶があったので,小笠原の爬虫類は皆一緒と勘違いしていたようだ.

アノールももしかしたら上下あるかもしれない.

と言うわけで,今回は上下を維持したまま別容器に保管した.

2019 .6.7

ヤエヤママダラゴキブリ床換え

Rhabdoblatta yayeyamana

羽化が始まりました.

今日は脱皮もいくつかいます.

幼虫が大きいので糞の堆積も多く,皆水に入るので乾くのが遅く湿ったままの状態が続きます.

明らかに衛生上良くないので2つの水槽に分けました.

1個目.

2個目.

気持ちがいい状態も2~3日といったところでしょうか.

これ見ると,ろ過フィルターを入れた魚飼育セットがいいんだろーといつも思う.

2019 .6.6

良いゴキブリ

Panchlora sp. is good cockroach

ペットローチとしては外せない種ですね.

たまに,見学に来た人に見せても大体よい印象を持ってくれるゴキブリです.

幼虫は地味ですが,ペットローチとしては外せない種ですね.

飼育もまじめに取り組めば難しくない事もわかりました.

2019 .6.5

オガサワラヤモリ

Lepidodactylus lugubris

本種は単為生殖で増えるので,1匹でも産卵しちゃんと管理すると孵化します.

蓋とケースに付着する卵.

なぜかシェルター内には生まないですね.

果たして孵化するでしょうか.

2019 .6.4

マダラゴキブリ

マダラゴキブリ

Rhabdoblatta guttigera of Okinawa Island

4年ぶりの産仔.

過去の記録を見ると2016年にF1取れて以降,成功していない.

今年は,ヤエヤママダラゴキブリ・コマダラゴキブリに次いでマダラゴキブリ属では3種目.

今までの殻を破り大成功と行きたいものだ.

2019 .6.3

Corydidarum magnifica♀寿命

Life of a Corydidarum magnifica female

♀成虫が死亡していた.

それでも綺麗.

以前,幼虫の死亡以来2個体目.

この♀成虫は,過去ブログから昨年の4月にペアが揃た記事から考えると,成虫になってから約1年は生存するようだ.

クマネズミなどのイエネズミは,飼育環境下だと2年~3年は生存するが,野外では寿命が短くなるといわれている.

本種も,野外ではもう少し短いのかもしれない.