ゴキブログ一覧

2020 .9.25

クマネズミの死因

Causes of Death in Black Rats

飼育していたクマネズミが死亡した.

年齢は2歳と少し.

寿命といえば言えなくはない歳だが,飼育個体としては短い.

解剖してみると,胃に黒い大きな異物がある.

最初は腫瘍かと思ったがコロコロしている.

15mm近くあり硬い.

中央で切ってみて判明.

これが死因になるかはわからないがとにかく見事な毛玉です.

病名では「毛球症」になるのかな.

ネコを飼育している人は結構見るらしいが,それはネコは吐く事が出来るから.

ネズミ科の動物は嘔吐できないので,糞として出すしかない.

しかし,クマネズミはかなりの数解剖しているが,毛玉は初めて見た.

日々勉強ですね.

2020 .9.24

イエシロアリ秋の行進

Termite Autumn March

割り箸ブリッジを付けたから突如上昇志向に転じたイエシロアリ.

ついに蓋まで到達してしまった.

塔の入り口では兵蟻が1匹残り威嚇している.

ケース壁面も滑るはずなのに登ってきている.

食欲の秋で餌が足りないのだろうか.

来年が恐ろしい.

2020 .9.23

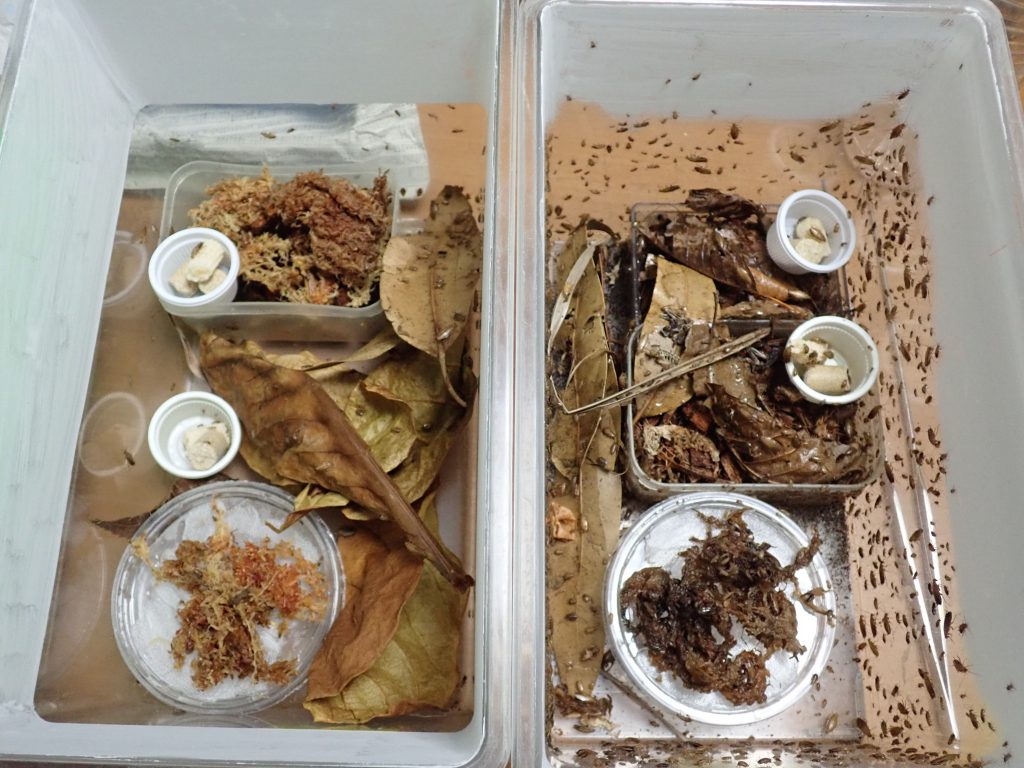

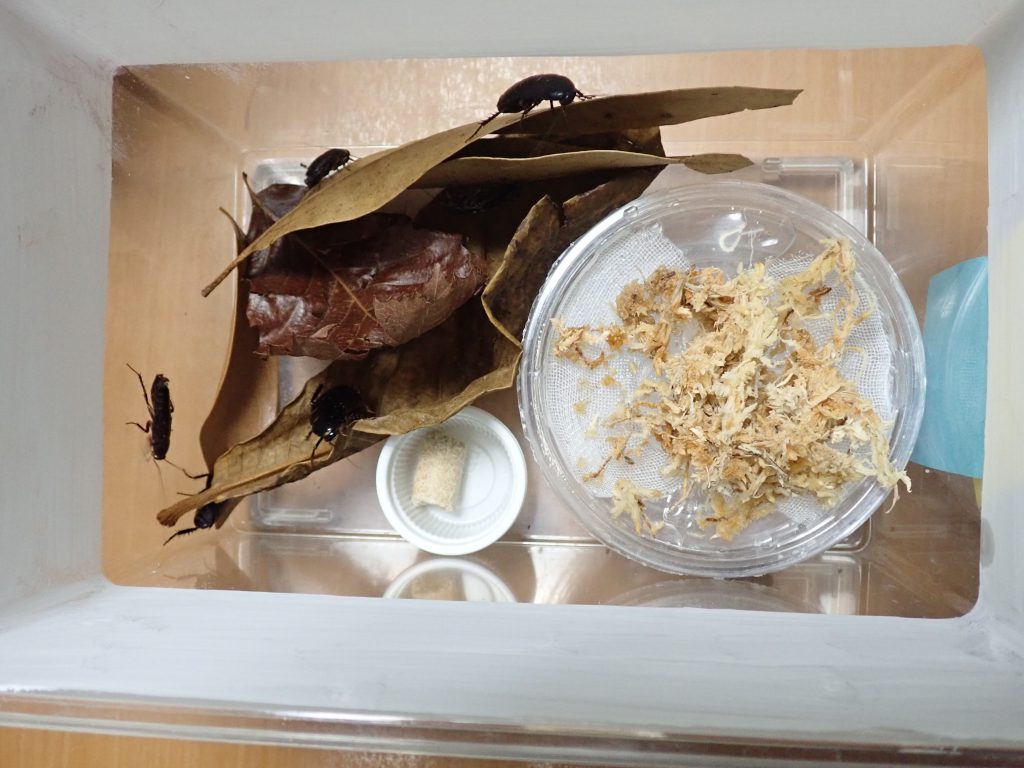

ツチゴキブリのケース分け

Increase breeding cases of the Margattea kumamotonis kumamotonis

沢山増えてます.

過去の事例から,この後いなくなります.

そこで,先手を打って2ケージに分けました.

少ないケージと多いケージ.

ちなみに,ツチゴキブリは結構大きくなっても炭カル登っています.

飼育には必ず紙蓋を挟みましょう.

2020 .9.18

オガサワラゴキブリの産仔とヘビ

Birth of a Pycnoscelus surinamensis and Snake

絶滅ピンチで側に置いていたら出産した.

手近に置くとこのような些細な出来事を目撃する機会が増える.

これは,親が保護するとかではなく,生まれた直後.

卵鞘が保育嚢から出ると同時に,孵化するがこの時ドロッとした体液も出てくる.

これを生まれたばかりの幼虫は舐める.

理由は,正しいことは調べていないが,腸内細菌のようなものを親より譲り受けているのではないかと思う.

卵胎生のゴキブリはこの行動をよく見る事が出来る.

ついでに,アオダイショウ脱皮.

体長測定は,殻があまりにも凄過ぎて断念.

ここの所2か月周期です.

2020 .9.17

ワモンゴキブリ単為F11肛下板

Supra-anal plate of a Parthenogenetic Periplaneta americana F11

羽化を少し失敗した感じの♀.

よく見ると,肛下板が変?

今までワモンゴキブリの♀の肛下板は,相当数見てきたが,形が変形しているのはこれが初めて.

果たして卵鞘を産む事が出来るか?

乞うご期待.

2020 .9.16

ひまわり

Sunflower

品種:Amazon

原産国:イギリス

収穫した種.

半分以上中身がないスカスカ種.

一般に売られている種と比較したが変わらない.

左:普通品,右:Amazon.

果たして来年芽が出るか疑問に思う大きさ.

鉢植では限界だろうか?

それにしても,半分以上身が入っていないのはそれだけの問題ではないような気がする.

機会があれば来年再挑戦する.

2020 .9.15

2年前のムカデ

The centipede has been alive for two years now.

2年前に土ごと採集してセットしたヤマトシロアリのケースに,ムカデ生存.

室内で使用する土は,生き物由来でない限り,チン して使っているので,後から侵入したのではなく,2年前より今日にいたることになる.

確かに1年前頃の記憶にはあるが,その後見かけないので忘れていた.

いったい何を食べていたのだろう.

シロアリ?

トビムシ?

その程度しかこの中にはいない.

多分,別ケージに入れて飼育していたら,2~3か月と飼育できなかっただろう.

これに関しては不思議.

2020 .9.14

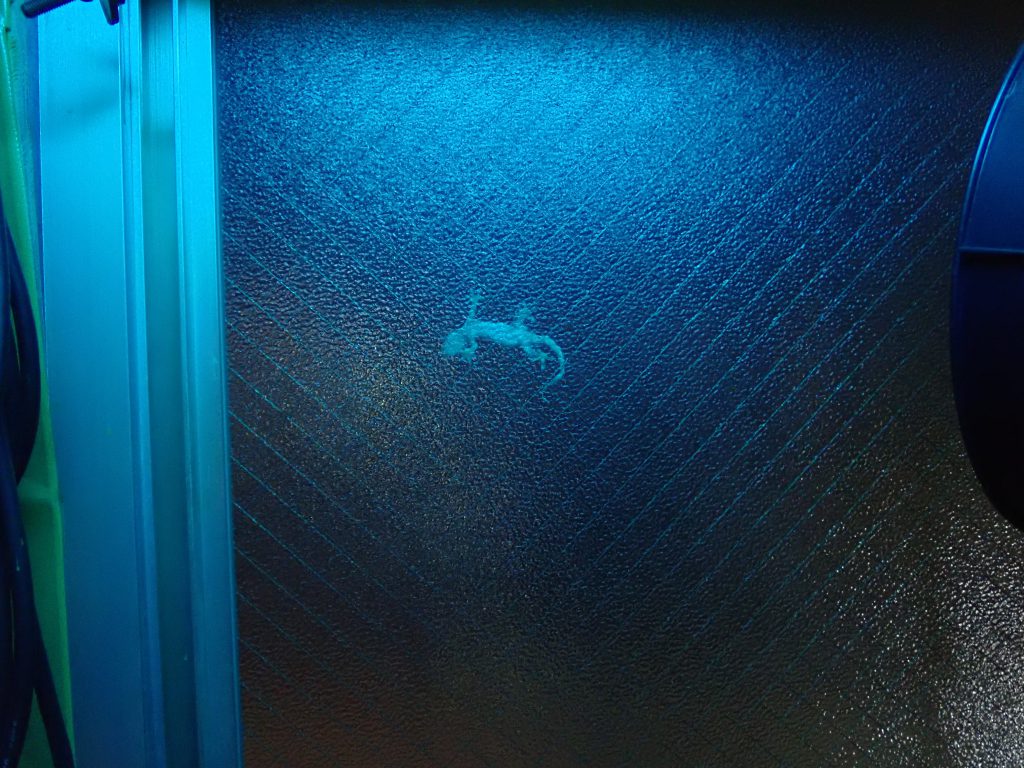

雑事9

Little things 9

涼しくなりました.

先週末の出来事を.

いつもの場所のいつものヤモリ.

今回は,窓を開けたら見失ってしまいましたが,♂だったので間違いないでしょう.

レモンについた幼虫ですが,いつもより黄色い気がするのだが?

またアゲハでしょうか.

今年最後の幼虫です.

タマヤスデ幼体.

卵かと思ったら広がって脚がでました.

外国産もこんな簡単に増えれば楽ですが.

2020 .9.11

マダラゴキブリ類状況

Situation of Rhabdoblatta spp.

マダラゴキブリ,コマダラゴキブリともに幼虫が沢山とれたので,2ケージに分けて飼育した結果.

一つ目は順調に成虫が羽化はじめて,幼虫の死骸も少ない.

汚いけど虫体が数える事が出来るほど残っている.

綺麗な成虫.

ついでに掃除も実施.

最近の知見も凝縮.

一方,もう一つのケージ.

成虫はおそらく短命で死亡.

幼虫も2匹だけ.

コマダラケース.

こちらも2ケージに分けたが早々と1ケージに減って現在に至っている.

幼虫はマダラほどは多くないが,まだ悲観する数には至っていない.

成虫も一応出ている.

今のところ,対応策は水を多く使う飼育はこまめな管理と観察が必要.

種類が増えてくると中々できないことですが.

2020 .9.10

節足動物類の反応

Response of arthropods

ゴキブリにしろムカデにしろ人に慣れないとわかっているが,こちらがした行為に対して,目的通りの反応をしてくれると愛情が増すというもの.

水が少ないかなと思い,給水容器に水を追加.

すぐ後,飲んだ.

ただこれだけだが,妙にうれしい.

2020 .9.9

チャバネゴキブリ

Blattella germanica

トイレにて.

トイレではあまり見ないので少し驚き.

トイレに入った目的は当然用を足すためだが,そちらは後回しにして逃げないうちに証拠固め.

♀成虫で,触角も異常がみられない元気な状態.

卵鞘も凹みがなく元気に育っている感じ.

思えば,チャバネゴキブリは当ブログの出場回数が意外と少ない.

クロゴキブリが120回に対してチャバネは30回.

1/4しかない.

そう考えると,一般的なゴキブリはやはりクロゴキブリだなと思う.

2020 .9.8

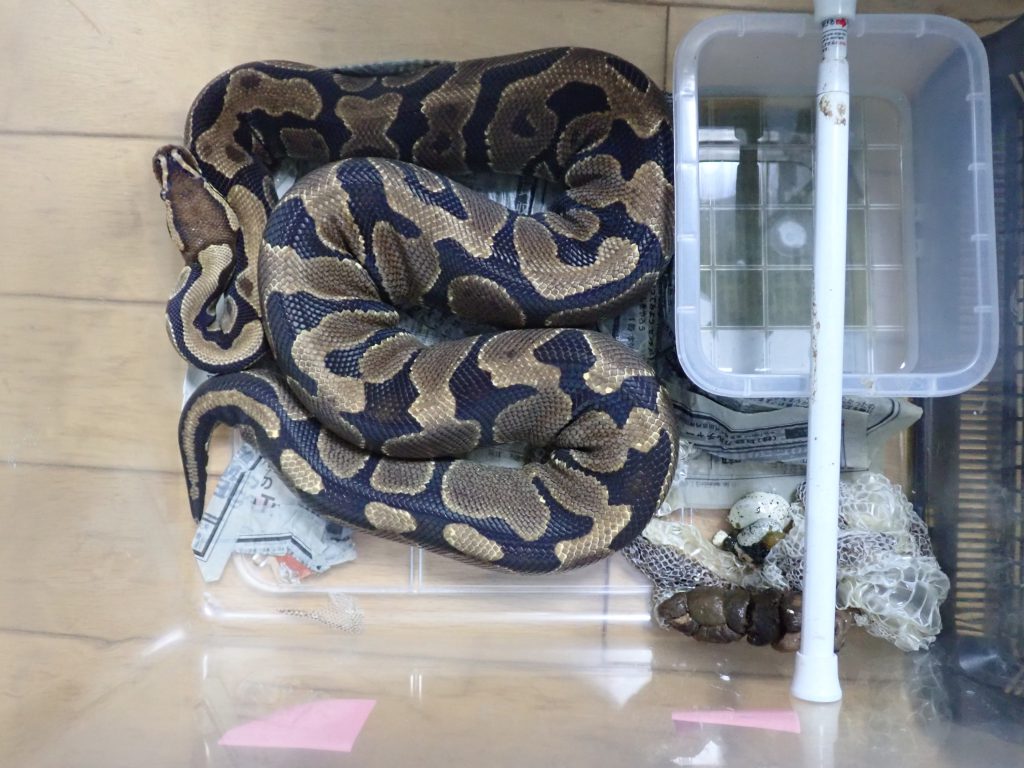

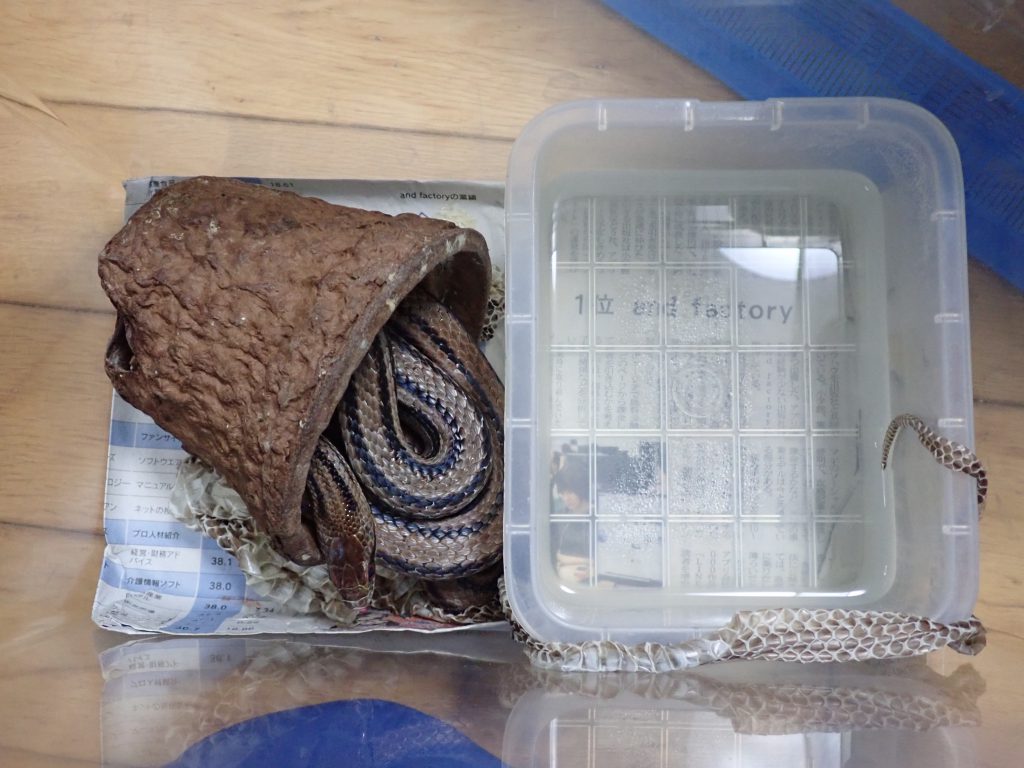

ヘビ3種

3 snakes

シロマダラ脱皮

前回の脱皮より35日.

その間,食べたヤモリ5匹.

だんだん大きな餌を食べるようになり,その間隔も1週間以上開けても良さそうだ.

体長は56cm.

最近,あちこちで捕獲されているようだが,飼おうなんて思ってはダメ.

ボールパイソンも脱皮.

4~5か月餌を食べなかったが2週間前頃より食べるようになり,脱糞して脱皮.

相変わらずでかい.

アオダイショウ.

こちらは脱走しかけていたので頭に登らせた.

頭が好きだ.

2020 .9.7

ワモンゴキブリ羽化不全

Failure to emerge of a Periplaneta americana

腹端部が丸見えで別種のようにも見える.

ヤマトゴキブリの雌などは,こんな状態なのだが違和感がない.

羽化不全で翅が縮むと,本来なら翅で隠れている部分が見えているわけで,翅の下が日焼けしていない肌のように見えて違和感として感じるのだろう.

羽化不全を画像で検索すると,クワガタ・カブトムシなど甲虫類が95%くらい.

残りがカマキリ,チョウなどがわずかに出る.

ゴキブリもあったが本ブログの記事であった.

ゴキブリを飼育している人は,昔に比べれば少し増えていると思うのだが,ゴキブリの脱皮不全を気にする人は少ないという事か?

それとも,多くなったとはいえメジャーな昆虫に比べるとまだ少なすぎるという事か?

やはり後者だろうな.

2020 .9.4

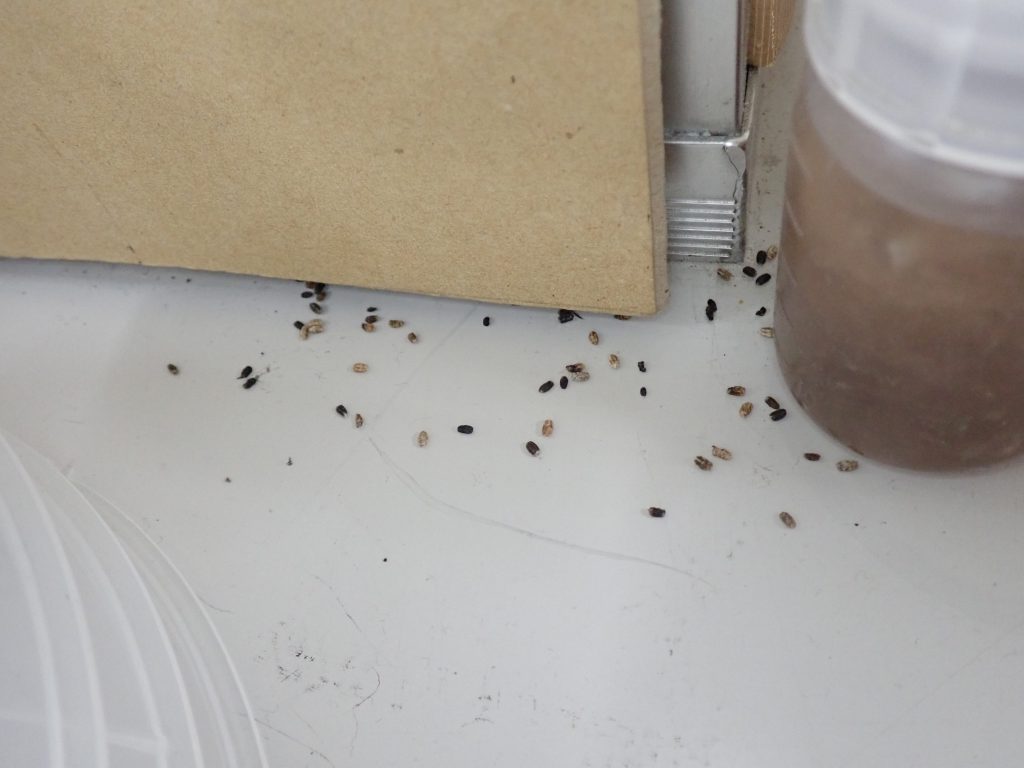

スズキゴキブリの卵鞘

Oothecae of Periplaneta suzukii

7/24に拾い上げた卵鞘の結果です.

半数はカビが出てきました.

ダニにも食われています.

いつも思うのですが,ダニは移植していないのに,腐ると発生する.

どこから湧くのか.

科学的ではなくなりますが,湧くがぴったりのダニです.

もう半数は何とか良型を保っていますが,40日経過したので孵化はまずないでしょう.

一応ダメなのは捨て,新しくセットしなおしもうしばらく様子見ます.

ダメだった卵鞘を壊してみました.

黒い複眼が分かりますか?

一応交尾は出来ているようで,発生している卵があります.

いくつか壊してわかりましたが,卵鞘の殻が柔らかいのは発生していません.

ある程度硬い卵鞘は発生しています.

推測ですが,硬い卵鞘を産ますのに,固形飼料だけでない特別なものを与えないとダメなのかもしれません.

2020 .9.3

ドブラット幼獣

The cubs of doburat

昨年から交配しているドブネズミの幼獣.

生後約1ヶ月です.

手がヒトっぽいです.

その隣の.

ドブの外見でハンドリングできるまでになっています.

寝返り打ってピース.

見ているとごそごそ動くので何か夢でも見ているのかもしれないですね.

2020 .9.2

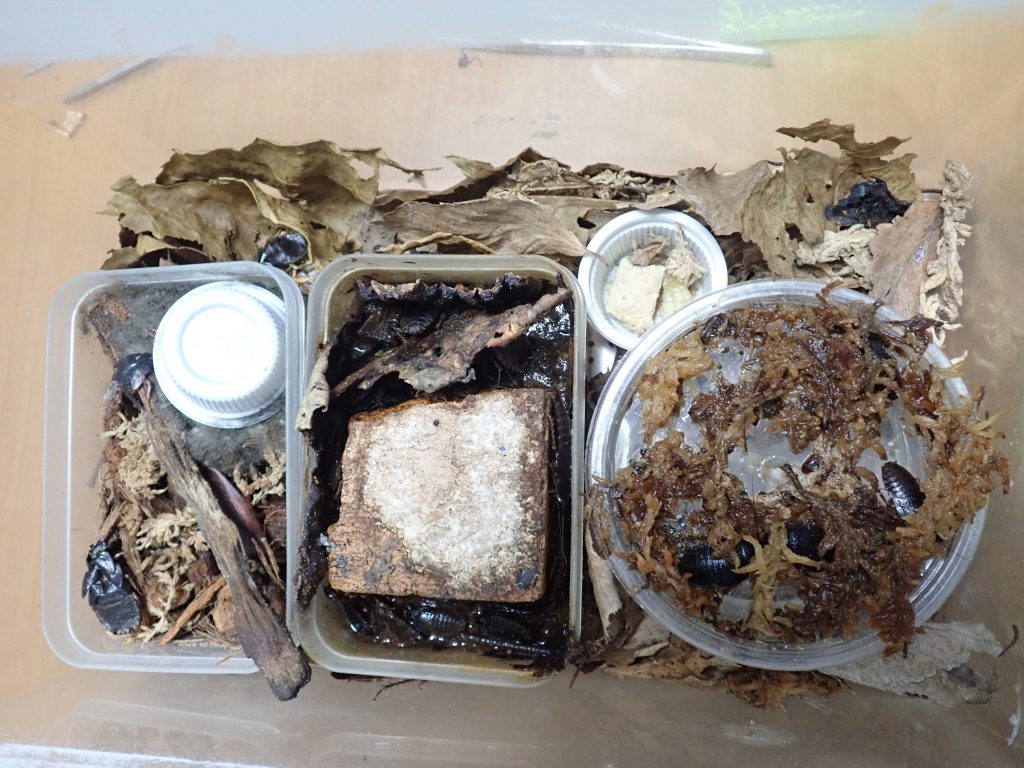

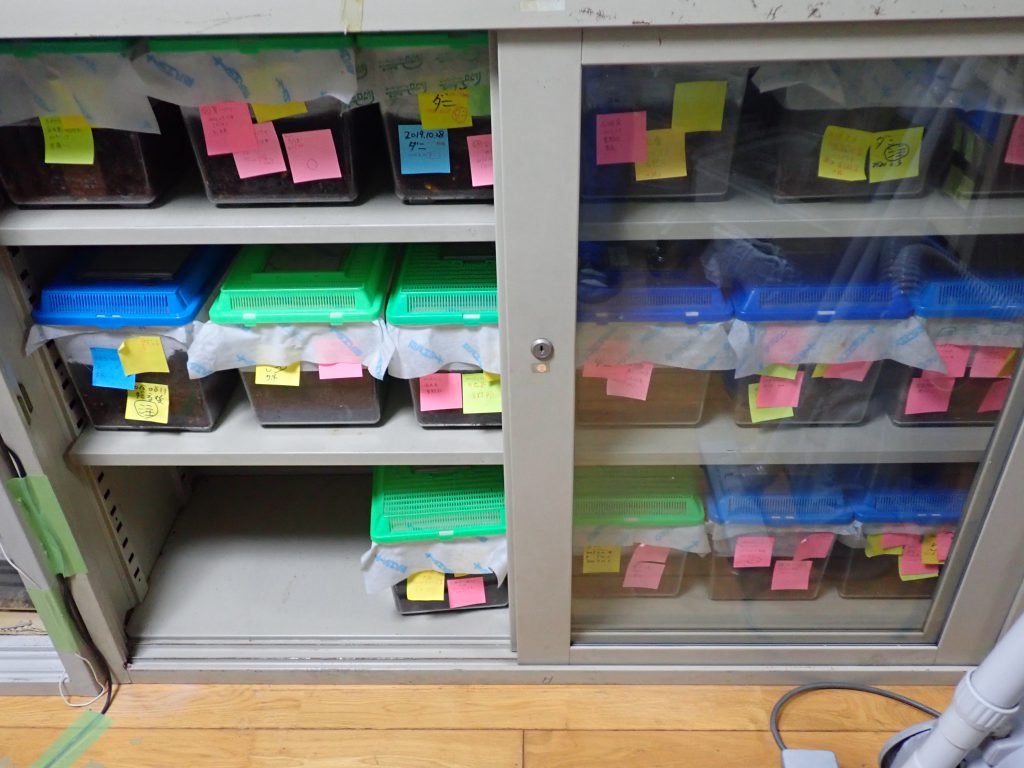

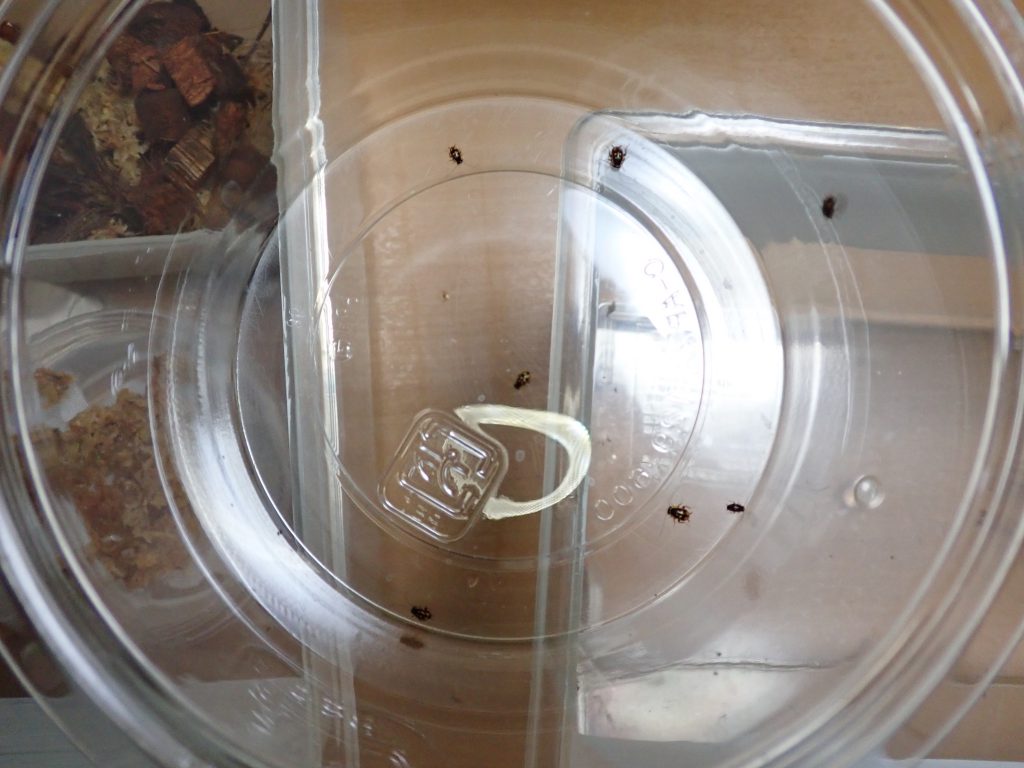

オガサワラゴキブリ類の管理

Management of Pycnoscelus spp.

わが国に生息する本属は,両性生殖を行う Pycnoscelus indicus と 単為生殖のP. surinamensis,P. nigerがある.

生態はよく似ており,単為生殖する種の方が飼育は圧倒的に楽.

私の所では両種含めて20産地ほど飼育している.

管理は簡単とは言えマットを使っているのでこれの管理がいまいち難しく,ある劣化域を超えるとあっという間に幼虫が死に始める.

原因は乾燥なんだがことは簡単でないのである.

この,粉状になったヤシガラ.

これが多くなるとダメ.

この状態であれば,

加水して混ぜてしばらく持つが,少し見過ごすと10匹程度まで減っていることもたまにある.

ニンジンとリンゴは水切らしてごめんの気持ち.

今回は,やはり1ケージ見つかった.

虫体を集めてプラカップに移し,これもごめんのニンジンとリンゴを入れ,事務所の特別室でしばらく管理する.

この時,単為生殖なら数匹でも生き延びれば結構何とかなるが,両性生殖だと終わる確率が高い.

1匹だと完全Out.

2020 .9.1

マダラゴキブリ類の葉食い

Leaf eating of the Rhabdoblatta spp.

ヤエヤママダラゴキブリは柑橘系の葉を食べると情報を得た(辻本,2020).

マダラゴキブリ類の幼虫は枯葉をよく食べることは知っていたが,生葉は思いもよらなかった.

早速と思ったが残念ながらヤエヤママダラゴキブリは先日全滅した.

そこで,マダラゴキブリとコマダラゴキブリにアゲハ用の文旦の葉を与えてみた.

マダラ.

食べた.

コマダラ.

食べない.

ついでにモモタマナ・タコノキ・ガジュマル・ハカラメの一種も与えてみた.

結果は,文旦がもっとも多く食べ,次にモモタマナ,ハカラメ少しであった.

ただ,連続で与えると食いが悪くなるように思う.

この雰囲気は,Archiblatta hoevenii にエリンギ中心に与えているときに,エノキタケを与えると爆食いするが,続けて与えると食べなくなる様子に似ている.

やはり,常食ではないのだろうか.

それとも,ある齢数のある段階の個体が食べるのかもしれない.

この広食性が野外種累代のヒントかもしれない.

それにしても,コマダラはどれも食べない.

ただ,今回の実験で「雑食」にも「何でも食べることができる」のと,「なんでも食べないとダメ」がある気がしてきた.

そういえば,今日から9月.

夏が終わる.

キスジとキチャバネを捕まえないと.

M君頑張れ.

2020 .8.31

雑事8

Little things 8

シロアリ給水容器内で蠢く線虫

シロアリに寄生していた線虫だろうか?

それとも土の中にいるのがたまったのだろうか?

拡大したがさっぱりわからん.

いてもどうにもならないのでこれで興味もなくなった.

シマヘビ脱皮.

今回で29回目.

152cm.

大きくなった.

最近,餌食いが悪く,脱皮間で若マウス5匹も食べない.

運動不足かと心配している.

しかし,事務所に放して運動させるわけにもいかず,考え中.

タマヤスデの旧容器から追加の回収実施.

まだ回収していない虫体が沢山残っていた.

もう2~3回,回収できるかも.

2020 .8.28

クロゴキブリの持ち方

How to hold a Periplaneta fuliginosa

事務所で発見.

♂.

今年は昨年に比べて見かける機会が多い.

これだけ強く持っても全く元気なクロゴキ.

手加減すると逃げられるので,傷つけないように捕まえる時は,腹はダメ.

頭部から胸にかけては圧迫に強いのでこのように捕まえる.

よく見ると,すぐそばに糞が落ちている.

この感じだとこの個体1匹だけのようだが,これだけの糞が落ちていても気が付かないことに今更驚いた.

灯台下暗し.

2020 .8.27

Pseudoderopeltis sp.

Pseudoderopeltis sp.

若齢幼虫.

これにダニ侵入.

駆除中.

亜終齢か終齢幼虫.

腹面腹端部は大きな落差があり,そこにタップリの粘液を溜め込んでいる.

ケツから食おうものならもろねばねばが口にまとわりつき,一日中不快になりそうな量である.

だが,不思議とゴミは付着しないようで綺麗な状態を保っている.

だが,万が一ダニが付着しているとケージを綺麗にしても再発するので,一晩仮ケージに入れ汚れを落とし,本ケージにセットした.

2020 .8.26

スズメサシダニ

Dermanyssus hirundinis

ツバメの巣を解体中.

普段は手袋などしないのですが,皮膚に付くと見逃しが出そうなので装着.

巣によっては大量に寄生しています.

一仕事終え,テーブルを見ると数匹走り回っています.

あっちもこっちも.

おかげで,現在なぜか臀部中央がもっこり腫れていて,かくと気持ちがいい~.

状態です.

でも,かくと気持ちいいのもせいぜい1~2ヵ所ですね.

2020 .8.25

ヤエヤマツチゴキブリその後

After the Margattea ogatai.

2018年11月より飼育はじめ約2年.

つい先日のように思う,ブログで見るところの今年1月は沢山いたが,今日は数匹!

この浮き沈みは何だ.

減った理由は卵鞘が孵化していない.

まだ,数匹残っているので努力はするが,毎回この努力は実った試しなし.

さて,どうなるか?

と,この写真よく見ると白眼?

後で確認しよう.

2020 .8.24

クロゴキブリ死す

Dead a Periplaneta fuliginosa.

久しぶりにこの建物でクロゴキブリを見た.

♂.

外は連日暑いので,よく乾燥している.

こうゆうシーンを見ると,夏の終わりを感じる.

2020 .8.21

雑事 7

Little things 7

Therea olegrandjeani

給水管理中.

♀はボリュウームがあり,体型的には♂より好きです.

腹端部がそそります.

リュウキュウクチキゴキブリの初齢幼虫

長い間飼っているが,初めて見たような気がする.

やはり小さい.

大久保のI口さんより,またまた頂いちゃいました.

クロスズメバチ.

子供のころ,母の兄弟がタバコの煙を巣に吹き込み,麻痺?させて素手で巣を採っていたのは今でも鮮明に覚えている.

あの頃は危険な昆虫という認識がなく側で見ていたが,今からい思うとよく刺されなかったと思う.

私の田舎ではジバチと呼び,夏になるとたまに八百屋で巣ごと売られていました.

今でも売っているのだろうか?

複眼がすごいですね.

例のアオダイショウに咬まれた咬み痕.

咬まれてから約5分後.

本当は出血したが,さすがにそれは使えないかなと思い,洗って撮影.

「チリ」とした痛みがある程度.

小さな歯が引っ掛かるので傷は沢山出来る.

こいつから咬まれたのは初めて.

まあ,たまには良しとしましょう.

2020 .8.20

ワモンゴキブリ羽化姿

The hatching form of a Periplaneta americana

単為F11.

当然♀.

綺麗な色ですね.

見とれてしまいました.

2枚の写真.

同じポーズですが触角の位置に注目.

触角はたえずブンブンと動かし,自分の周りの状況把握をしています.

この範囲内に同種や葉など危害が加わらないものに対しては,ブンブンするだけですが,指入れるとすかさず逃げます.

違いが分かるアンテナなんですね.

2020 .8.19

Sundablatta sexpunctata

Sundablatta sexpunctata

ダニがわいた.

本当に不思議で,これで終わったと思うと別の容器で大発生がはじまる.

最近の恒例で熱湯容器に床材を少しずつ移し,虫体だけ露出させ移動させる.

綺麗な種なのだが,

小さい.

まだ幼虫ですが,終齢に近いかと思います.

これでしばらく様子を観察.

2020 .8.18

オオモリゴキブリ

Symploce gigas gigas

多分F3になる卵鞘

一卵鞘だけ孵化した幼虫が成虫になり産卵を開始しているが,見た感じでは♂がいない!

総数5匹程度なので少ししつこく探したが,やはり♂がいない.

本種は,毎度このあたりで消えていくので,半分あきらめたが,しつこく探したらいた!

卵鞘は他の個体も産んでおり,形や色も見た感じでは良い.

キチャバネが早々消えたので本種に期待できそうか.

2020 .8.17

タマヤスデ繁殖

Pill‐millipede breed

外国産のタマヤスデは増えたことないが,国内の種は増えてくれる.

以前,餌は生息地の腐葉土を使用するのが秘訣だと聞いたことがある.

メガボールなども,その地で飼育すれば普通に繁殖するのだろうか?

見てわかる通り,マットは糞で覆われている.

そろそろ交換しないと,毎度の事でいなくなりそうである.

とりあえず,落ち葉カスを振りかけ,近々交換することにします.

2020 .8.14

Eurycotis sp. Venezuela

Eurycotis sp. Venezuela

先日2ケージに分けた内の親ケースの掃除をした.

古いシェルターはすべてばらして生息状況を確認したが初齢,若齢幼虫0.

回収した虫体.

これだけ!

やばいな~.

とりあえず最高のおもてなしをしてこちらも再スタート.

子ケースは産卵が始まっているので孵化を期待するが,こうなる原因が全く分からないと対処の仕様がない.

抗生剤でも飲ますか・・・・.

・・やってみよ.

2020 .8.13

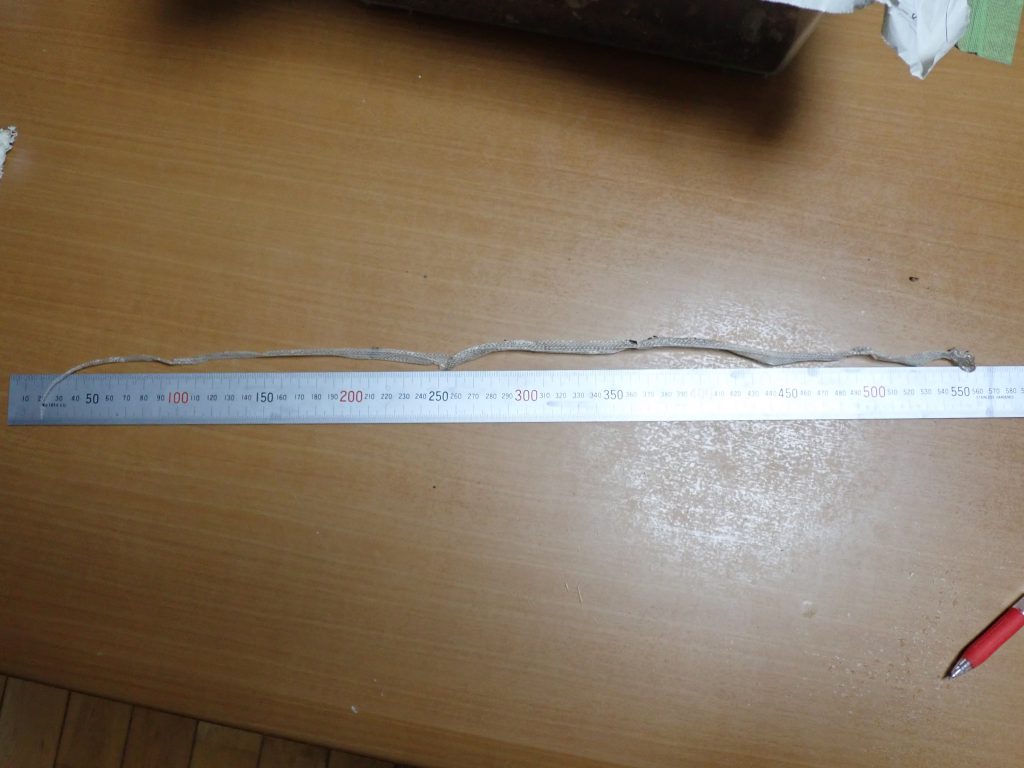

雑事6

Little things 6

アオスジアゲハの蛹.

本社の前のガードレールにて.

あまりにも目立つ場所で蛹化している.

取られなければよいが.

この辺りは街路樹にクスノキが多いのでたまに幼虫とかも見ることがある.

セグロシミ脱皮直後.

ふ頭の雑材の下で見つけました.

シミって屋内の乾燥した場所に好んで生息していると思ったのですが,屋外にいるんですね.

父島やドバイでは外で見たことあるのですが,温帯でもそうなのでしょうか.

産卵してくれると良いのですが.

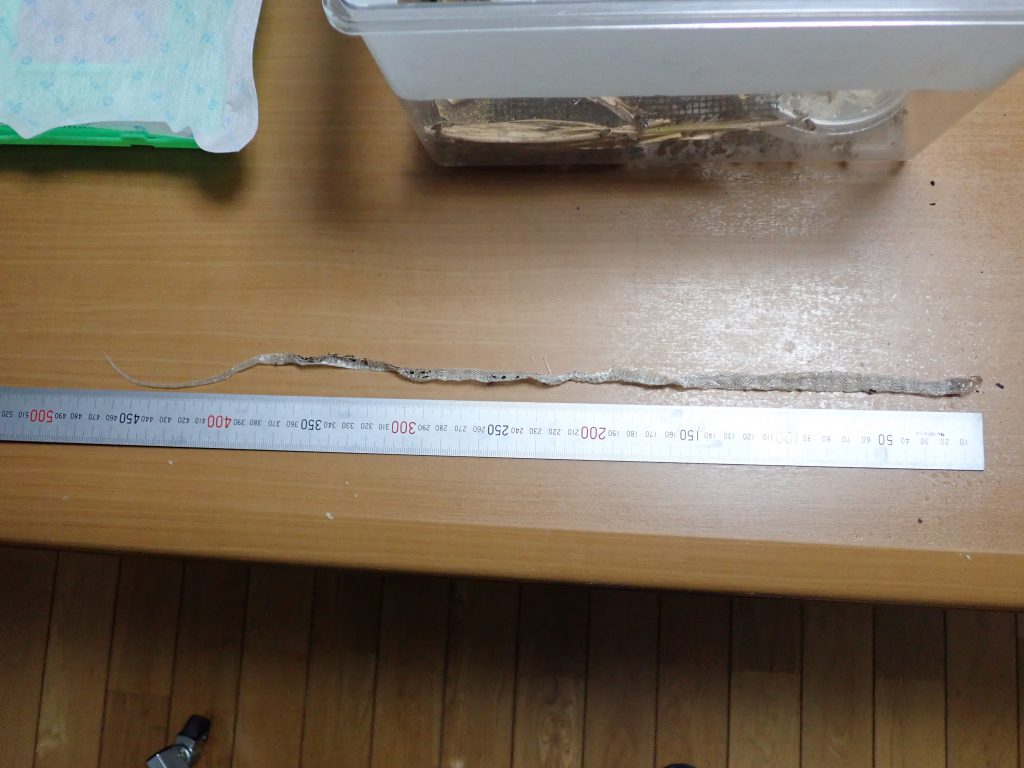

シロマダラ脱皮.

殻の長さ48cm.

もう少し大きくなって,大型のヤモリを食べるようになってもらわないと.

餌のストックがなくなりそう.

そういえば,脱皮殻の長さと実際の体長って一致するのだろうか?

次回,計測してみます.