ゴキブログ一覧

2022 .1.24

キスジゴキブリ

Symploce striata striata

昨日,お土産でS野さんから数種類のゴキブリを頂いた中の1種.

終齢に近い個体3匹.

現在横須賀の個体を1頭だけ飼育しているが,これははるか離れた西の個体群.

3匹いれば雌雄そろうと安心して確認していなかったが,この飼育環境にも慣れたころなので雌雄を確認しました.

1匹目,♀.

2匹目,♀.

3匹目,♀すう^?.

最後のがよくわからない.

今更じたばた顕微鏡で確認しても性転換しないので,成虫まで飼育を楽しみます.

2022 .1.21

Decoralampra fulgencioi成虫

Decoralampra fulgencioi

ダニ沸いておりました.

「これが最後」と思った少し後に見つかる.

ホントしつこい.

出産がはじまる前に床を全交換しました.

がすでに成虫になっている個体もあり,もう少し放置したらしばらく駆除できなくなるところでした.

♂成虫.

♀成虫.

無事ペアは確定.

幼虫で入手した後これが一番気になるところ.

後は,雌雄の羽化がずれること.

本種はそれほど差がないのかもしれません.

幼虫群.

基本的に湿った場所に潜り込んでいます.

ケースの外を見ると,1個体だけ死亡幼虫が.

タッパー外に落ちて登れなかったのか.

こうゆうの必ず出てしまいますね.

動きも見た感じより素早い.

で,本種平気で腕に登ってきます.

まだ貴重な個体たちですから,ソーと服脱ぎ無事回収できました.

現在こんな感じです.

ご参考までに.

2022 .1.20

卵鞘孵化

Hatching of oothecae

保管している卵鞘が孵化はじまりました.

Polyphaga saussurei

本種は1齢幼虫が大きいのでカップ下から容易に確認できます.

やはり孵化まで2か月近くかかるようです.

Eupolyphaga sinensis

本種は小型のため,たくさん孵化するとカップ下からも分かり易いですが,少ないと週一で確認マットほじくり確認しています.

2022 .1.19

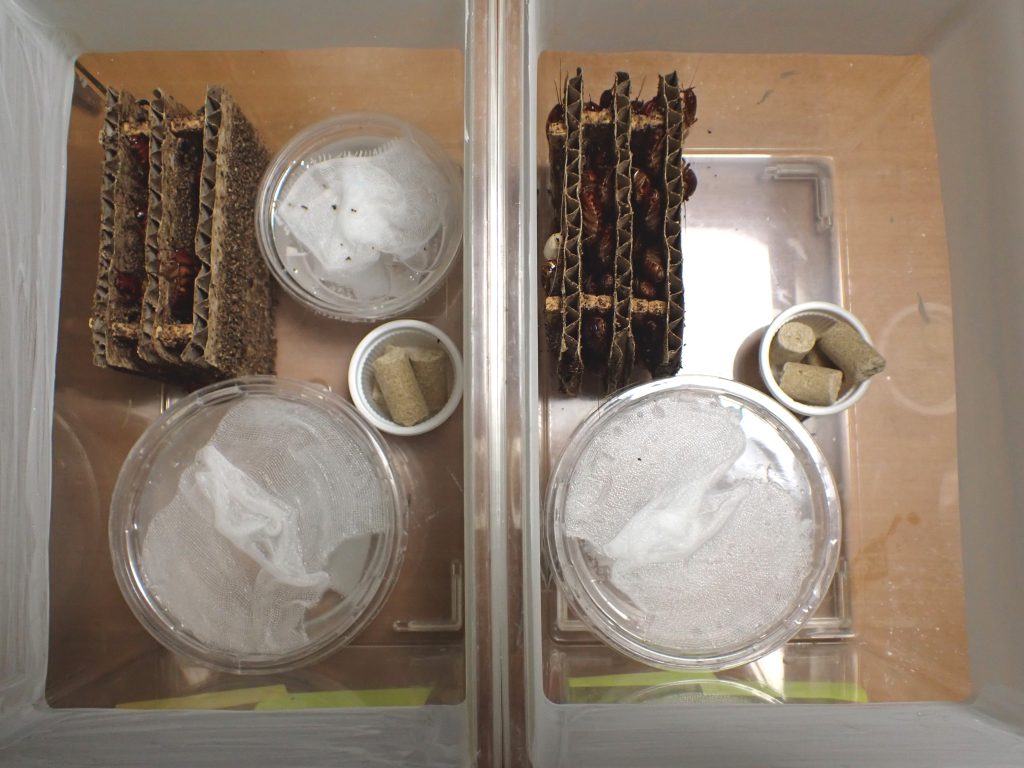

ダニ駆除済飼育箱

Breeding box after mite extermination

Polyphaga saussurei

Therea regularis

Eupolyphaga sinensis

Polyphaga aegyptica

Therea olegrandjeani

安心してイモ洗い状態で飼育できるのは健康に良いですね.

また,この状態だと卵鞘も勝手に孵化してくれます.

2022 .1.18

Thorax porcellana2度目の産仔

Second laying nymphs of Thorax porcellana

最初に産んだ個体の2回目の産仔です.

この段階って,普通の1齢幼虫ではないように見えます.

卵皮を脱ぐ前の状態?

この筒状の体形は違和感ありますね.

次回は1匹さらってみたいと思います.

2022 .1.17

1月のハエトリ

Jumping spider in January

仕事机の横でご対面.

いつものアダンソンです.

この寒さでも元気で過ごしているようです.

何喰っているのやら.

で,少し近寄って撮影したらにらまれた.

その後餌くれないなら帰るとばかりに去って行かれました.

良かったよかった.

2022 .1.14

Symploce pallens 卵鞘

Ootheca of Symploce pallens

2009年から飼育しているが維持管理に一度もつまずいた事がないため,あまり観察しない地味~な種.

幼虫を飼育ケースから採集しやすいので,餌昆虫として重宝している.

(過去の写真)

現在は,ムカデベビー,ヤエヤマサソリの餌となっている.

今日もそんなことでいじっていたら白い卵鞘が目に留まった.

2011年にも登場し,白い卵鞘が・・・.

と書いてあるが,その時以降いろんな種類の卵鞘を見てきて今回「白すぎ?」と改めて変?なことに気が付いた.

単為生殖系のワモンゴキブリはこの産卵段階でこの白さは絶対孵化しない.

他の種でも,白い卵鞘や色が薄いのは希望薄.

この個体だけかと思ったが他にも同様の個体がいる.

ただこの卵鞘は幾分茶色がかっているし,卵鞘が縦なので産み始め.

さっきの真っ白は横向いているのでこの卵鞘より時間は経過している.

いろいろ見ていると産下された卵鞘も白っぽいのがある.

このゴキブリはあまりネタが無いかと思ったが,次回は白い卵鞘の謎に迫りたいと思います.

2022 .1.13

トビイロゴキブリの治療

Periplaneta brunnea tretment

いろいろやってますがどれも効果なし.

たまたま思い出したのが塩.

金魚などは昔,白点病やなんか症状が出ると塩を入れていたのを思い出し岩塩水を入れてみました.

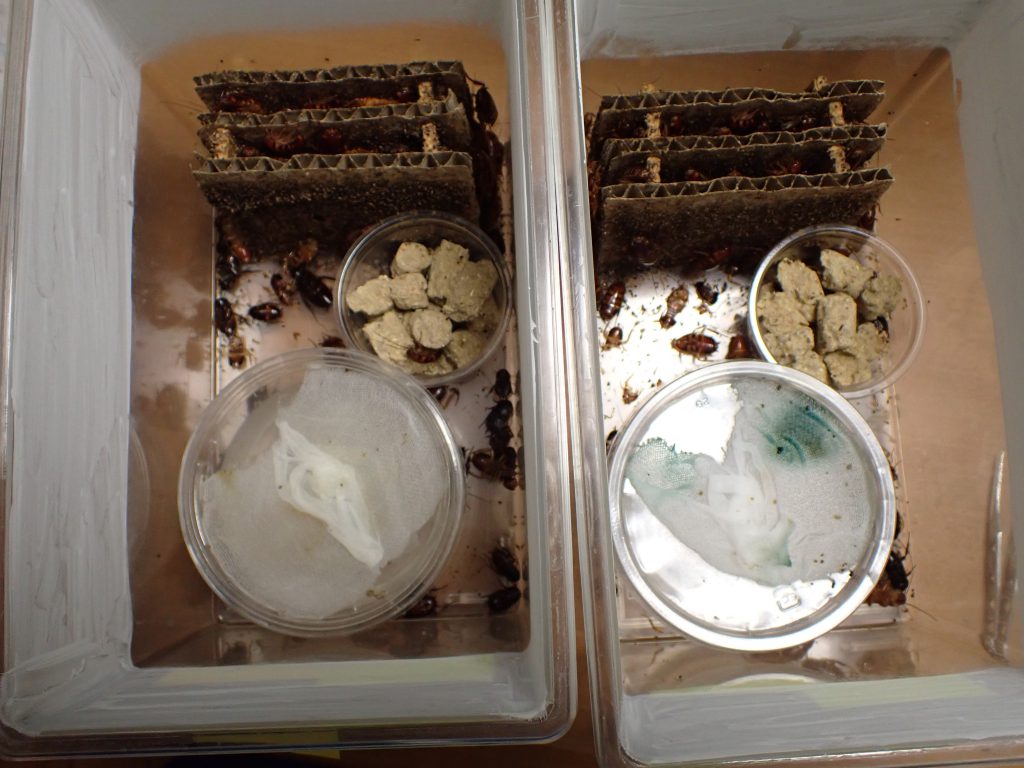

左が塩水あり.

結果.

変化なし.

効果自体がどれくらいの期間で出るかわからないので,もしかしたら次の孵化幼虫から死亡しなくなる可能もあるが,そこまで待てない.

次考えます.

2022 .1.13

Gromphadorhina oblongonota産んだ

Produce nymphs

産まれました.

なんかあっさり.

先週縮小した時点で卵は育って生まれる寸前だったのでしょう.

あのまま特大プラケで飼育していても同じ結果だと思いますが,まあ,密密化は期待した通りの結果が出たので良しとしてこのまましばらく飼育します.

何事も先手先手を打つことが重要です.

2022 .1.11

Thorax porcellana幼虫

Nymph of the Thorax porcellana

水を撒くと水滴を飲みに来る♀.

あまり移動しないのだろうか.

成虫は湿った場所より乾燥した場所にいる.

幼虫.

すでに独り立ちしています.

マダラゴキブリ類によく似ています.

危うい感じです.

こちらは湿った場所にいるかな.

2022 .1.7

餌

Feeds

今日の材料はニンジン・リンゴ・エリンギぶつ切り.

鍋に入れるわけではなく,ゴキブリに与えます.

正月だからというわけでもなく,定期的に与えているメニューです.

真の害虫類ではなく,マットなどを使う種に与えます.

オガサワラゴキブリ.

増えるのですが,たまに放置しすぎて危機的状態になるのでそれ防止.

ツチゴキブリ.

これも,一時期ヤバそうだったので入れてます.

スズキゴキブリ.

これは是非次も繁殖させたいので特別扱いです.

Corydidarum magnifica

維持できているのですが,めちゃめちゃ増えないので与えています.

効果があるかはよくわかりません.

気持ちですね.

2022 .1.6

リュウキュウクチキゴキブリ状況

Salganea taiwanensis ryukyuanus breeding conditions

昨年8月に床替えして,♂幼虫2,♀幼虫1まで減った本種.

たまに水だけ撒いていたのだが,マットが乾燥と劣化でカピカピになってしまった.

こうなると,水撒いてもマットには均一に浸み込まず,ケース底に溜まるだけ.

そして底部だけ超加水になり腐って以前失敗したことある.

中では新鮮な切り粉を出して生きている.

現状で3匹,というか,1ペアしかいないので大事をとって交換した.

3匹とも生きており成虫になっていました.

やはり,つがいを作るようで1ペアは1本の木内におり,♂1は別の木に潜っていました.

1♂は孤独に生きることになると思いますが,とりあえず3匹新調したセットに戻しました.

順調にいけば春には幼虫が出るでしょう.

しかし,その後また放置するとこの状態になると思うので,増えた時期に雌雄小さなケースでもよいので小分けにするか,特大プラケに移した方がよいのでしょう.

窓からの景色.

屋上.

スカイツリーが根元しか見えません.

久しぶりの大雪.

寒いですが,なぜかワクワクします.

2022 .1.5

Gromphadorhina oblongonota縮小

Reduction in the scale of Gromphadorhina oblongonota breeding

全然産まない.

♀成虫も沢山いるのだが.

脱皮不全なのかおかしな個体も発生している.

虫体が大きいので特大プラケで飼育しているが,幼虫が出ないのでスカスカになってる.

これはAeluropoda insignis だがこのくらい密密でバンバン産んでいる.

Elliptorhina chopardiの様に減ってからでは遅いので,多産を祈願して密密になる大プラケにスケールダウン.

これでだめなら中プラケだが,そこまで減らないことを期待しよう.

2022 .1.4

ミナミヒラタゴキブリとウスヒラタゴキブリ

Balta vilis and Megamareta pallidiola

よく似ていると思われる両種.

1匹だけ見ると似ているのだが,両種飼育していると雰囲気で違いが分かる.

皆さんはどうでしょう.

飼育していなくても分かる人もいるかもしれませんが,雰囲気の違いをご紹介.

ウスヒラタゴキブリ.

ミナミヒラタゴキブリ.

ミナミヒラタゴキブリは単色均一で「ツルン」とした感じ.

ウスヒラタゴキブリは茶色の皴が多く入り「ザラ」とした感じ.

上がウス.

下がミナミ.

いかがでしょうか.

2022 .1.1

謹賀新年

Happy New Year 2022

本年もよろしくお願いいたします.

2021 .12.28

Thyrsocera spectabilis

Thyrsocera spectabilis

成虫は体長約2.5cmになる中型種.

黒地に黄色の斑が入る種類です.

幼虫もカラフルで,この色彩になっているには何か訳があると思います.

Thyrsocera属には3種が知られ,そのうちの2種T. pulchraと本種は東南アジアに生息しています.

生息場所は,意外と町中にでも見かけるようで,本種と思しきゴキブリが都市公園で目撃されているようです.

自分でも探してみたいですね.

さてさて,早いもので2021年の本ブログの更新はこれが最後です.

今年もコロナに振り回された年となってしまいました.

来年はゴキブリに振り回されるような年になると良いですね.

2021 .12.27

Thorax porcellana のいろいろ

Thorax porcellana various things

珍しいので毎日見ているといろんなシーンが見れますね.

交尾.

子供がまだしがみついています.

2匹目の産仔.

翅の間にいる白くて筒状の幼虫は,ゴキブリでは見慣れないのでセミの腹に寄生しているガの幼虫をイメージしてしまいます.

でも,産まれてよかった.

現在まで,♂は1匹しか確認できていないので,1匹で頑張ってくれているようです.

一夫一婦制でなくてよかった.

2021 .12.24

チャバネゴキブリの産卵と保持

Egg laying and retention of the German cockroach

見慣れたチャバネですが一瞬?,と手が止まった.

卵鞘が縦に立っているのはゴキブリ属なら普通の光景だが,やはりチャバネは変に見える.

上方から.

これが見慣れた状態.

卵胎生のゴキブリは,この状態から体内の保育嚢に収納され見えなくなる.

2021 .12.23

上野のドブネズミ

Brown rat seen at Ueno district

所用で夜に御徒町から上野へ向けて移動しているときのこと.

ヒトより小さい動物が視界に入りました.

まだ人が普通に歩いている時間です.

この時は珍しくスーツだったのでカメラをカバンから出している間に逃げはしないかと気が気でなかったが撮れました.

3匹以上いたのですが,近寄ると当たり前ですが逃げますね(笑).

後30分ほど粘ればもう少し良い写真が撮れるかと思うのですが,師走の夜はこの程度がちょうど良いかと.

2021 .12.22

Therea petiveriana卵鞘ダニ 2

Mites on the ootheca of the Therea petiveriana 2

9月に採卵した卵があり,それもダニは確認して保管していたつもりだったのですが,今日見ると卵鞘に付着しています.

毎週1回は給水などを行うため確認していたのですが,前回は確認できませんでした.

この1週間で活動を開始したようです.

17卵鞘入っているのでまた食われていない物を識別するため拾い上げたのですが殆どダメです.

が,2卵鞘は孵化して幼虫が出ています.

卵鞘の確認をすると中に取り残されて生きている幼虫がいるので,昨日今日孵化したと思われます.

ダニも,孵化と合わせて活動開始したのかもしれません.

このダニは嫌いですが,このような本能のメカニズムは驚きしかありませんね.

さてさて.

孵化した幼虫はダニが寄生しているのか.

しているとこの幼虫も処分を検討しなければなりません.

もしかしたら,Gromphadorhina oblongonotaの時もそうでしたが,初齢幼虫には小さすぎて,寄生出来ていない可能性があります.

顕微鏡で1匹ずつ確認しました.

腹面.

背面.

毛が密でダニも張り付きようがなさそうです.

あどけなさがあり可愛い仕草です.

こちらは,卵鞘に残っていたうちの1匹.

死亡してました.

周りには狙っているのか数匹のダニが付着しています.

ついでにもう一つ.

トビムシが可愛いい.

というわけで,回収した幼虫は22匹.

うまくいけばダニフリーがこれで確保できるかもしれません.

2021 .12.21

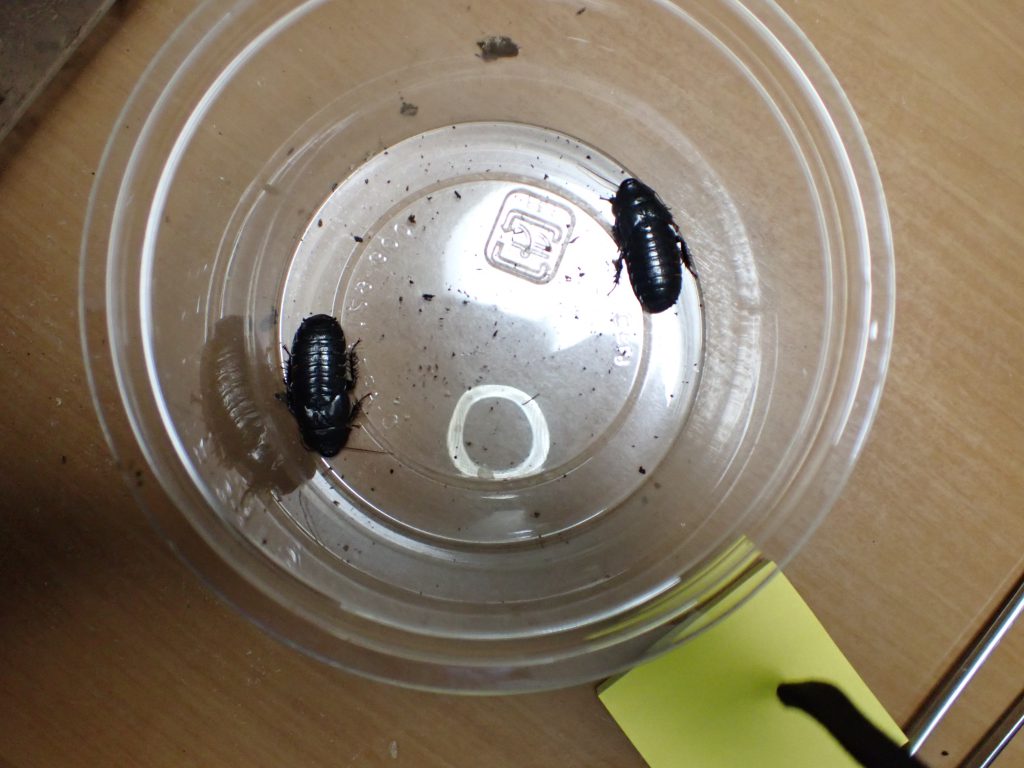

Elliptorhina chopardi幼虫の性別

Sex of the nymph of the Elliptorhina chopardi

床替えついでに生まれていた幼虫の性別を確認しました.

♂.

♂.

♂~.

これはまずいですね.

♀成虫はいますが,産んでくれないとこれで終わりです.

とりあえずもう少し高級(勝手に思っているだけ)なマットで経過を見守ります.

2021 .12.20

雑事21

Little things 21

アオダイショウ脱皮

最近餌を食べなくなり,先日久しぶりに小マウスを1匹食べたと思ったら目が白くなりました.

運動しないからでしょうか?

最近小食です.

ルリゴキブリ交尾中.

こちらの写真の方がメタリック感が出ています.

それにしても増えますね.

Decoralampra fulgencioi幼虫です.

湿ったところにいつも潜んでいます.

この幼虫マダラゴキブリの幼虫に似ていると思い調べたら,本種はマダラゴキブリ亜科でした.

卵胎生ですね.

本種は1属1種でフィリピンからの記録になります.

成虫まではしばらくかかりそうです.

もう少し補足するとThorax porcellanaも本亜科に含まれます.

2021 .12.17

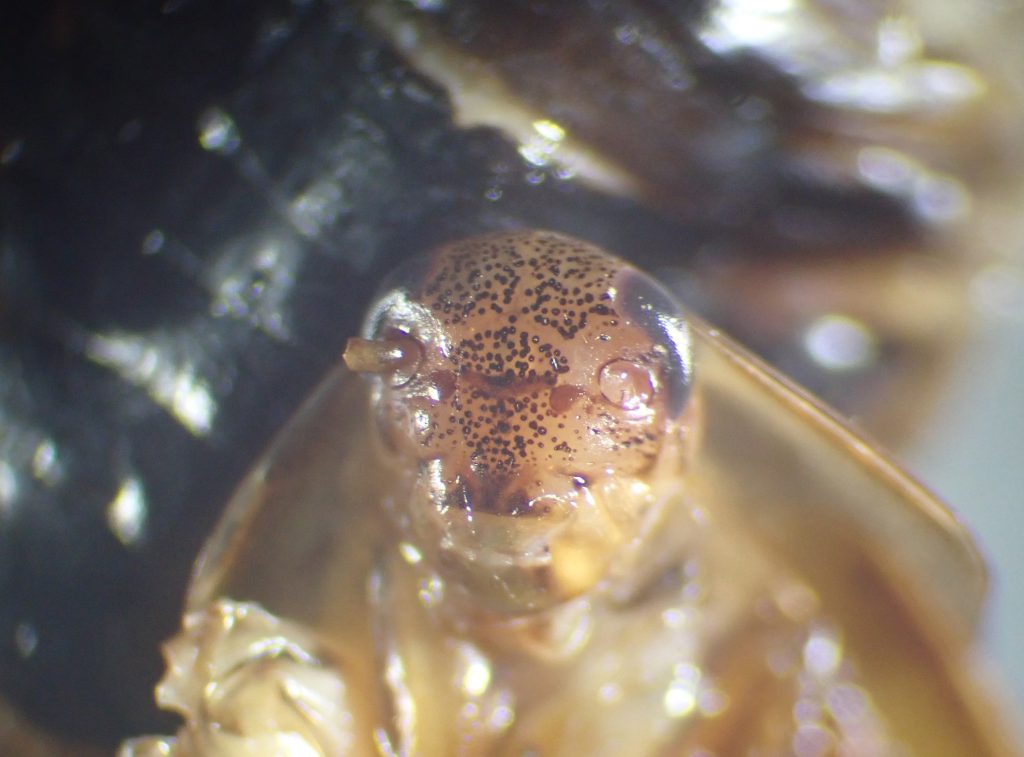

Thorax porcellana 背板

Thorax porcellana female abdominal terga.

メスが死亡していました.

近くに脱皮殻があり前翅もしわが入っているので脱皮中か前後で問題が発生したのでしょう.

標本にと思いましたが時間が経過しているのか,ゆるくなっているので背板を観察しました.

想像では,幼虫の餌となる物が出る分泌腺などがあるかと思っていましたが普通の背板です.

背板の結合部から滲み出るのか?

はたまた,ただ保護されているだけなのか?

多分海外の研究があると思うので探してみたいと思います.

ついでに♀の頭全面.

バラバラになってしまいました.

2021 .12.16

白眼ワモンゴキブリ復活

More white eyed Periplaneta americana

卵鞘から孵化させた別飼育群が順調に成長してきたので,元の飼育ケースに戻しました.

元のケースでもわずかながら幼虫がいます.

しかし,この幼虫数の少なさは変ですね.

更に前から気が付いていたのですがこのケース内の成虫は四肢に欠損が多い事.

すべて違う個体.

ほかの系統ではあまり見られない状況です.

とりあえず復活したので白眼の血を残すべく黒眼の東京個体♂2と交配させた白眼♀1のケースは用なしになったので処分したのですが.

久しぶりに見ると♂2匹が同じ状況.

これも前から思っていたのですが,♀が孵化幼虫を食べているのではないか?

そして,MFでは本系統を維持するには必要な栄養が足りていない気がします.

なので,世間では普通に飼育しているようですがこちらに来るとこうなる.

すぐにではなく,数代かけて変化するのかもしれません.

皆さんがどんな餌を与えているのかわかりませんが,ドックフードなどに変える方がよいのかと思っています.

2021 .12.15

スズキゴキブリF3に向けての準備

Preparing for the Periplaneta suzukii F3

♂成虫が羽化していました.

これで雌雄そろったので新たな産卵に向けて古い床材を新しくしました.

こちらは古い床材.

孵化しなかった卵鞘が散乱しています.

産卵は年内にも始まると思います.

うまくいけば孵化は2月頃から見られると思います.

お楽しみに.

2021 .12.14

ハエトリ 12月

Jumping spider in December

外は寒くなりましたが事務所ではまだ活動しています.

まず,午前中♀を目撃.

午後,同じ個体かと思いましたが♂でした.

餌があるのか気になりますが,捕虫器を見るといつも何かが捕獲されています.

ここ数年耐えることなく生息しているようなので越冬は出来ているのでしょう.

この仔らを見るとホッとします.

2021 .12.13

Thorax porcellana現在

Current status of Thorax porcellana

色も白から灰色になり,幼虫らしくなってきました.

尾肢が可愛いですね.

いつも♂が近くにいます.

今のところ♂は1匹だけ.

♀はほかにも羽化してきていますが,一夫一婦制だと繁殖するのはこれだけになってしまいます.

まさかそんなことないとは思いますが.

ネットでも調べてみます.

2021 .12.10

ヒメクロゴキブリ12月

Chorisoneura nigra in December

ついに季節が関係なくなってきました.

初齢幼虫.

隙間に潜む成虫軍団.

卵鞘.

大きさは3㎜程度.

この卵鞘からは12匹ほど孵化してくるのだろう.

季節感がなくなるのは寂しいですが,着実に言葉悪いが家畜化されてきたのかもしれない.

2021 .12.9

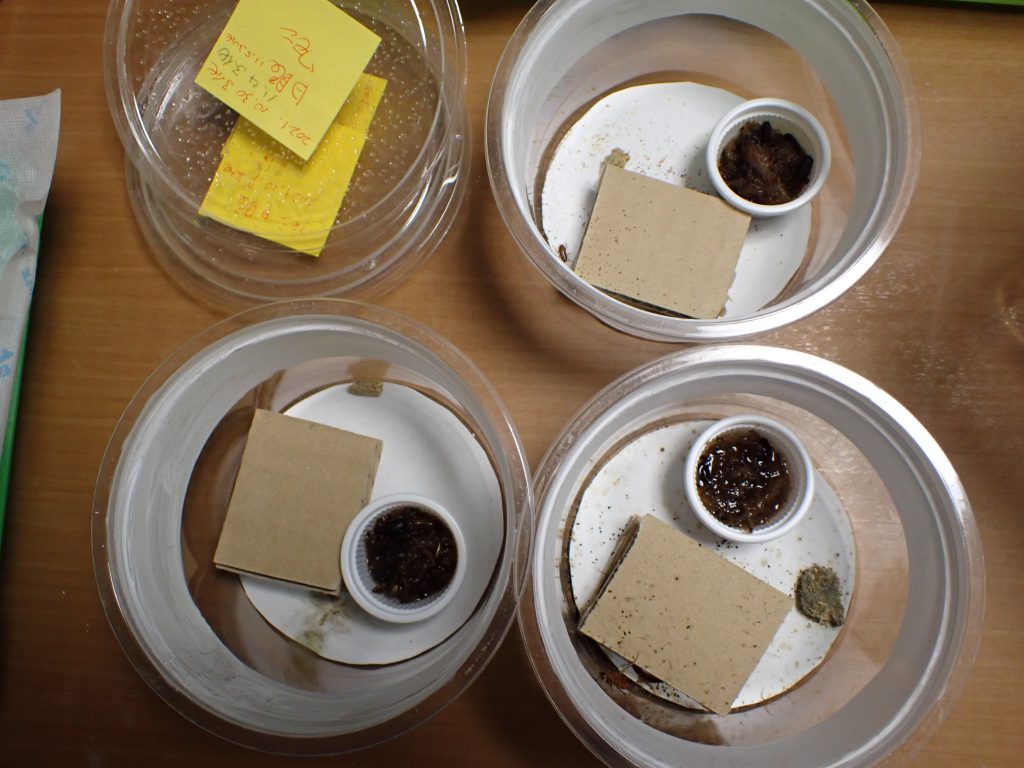

トビイロゴキブリの治療

Treatment of the Periplaneta brunnea

幼虫死亡が収まらない.

本種はそれでも維持できているが,クロゴキブリは全滅した系統も出ている.

どうにかしなければと考えているのだが.

化学的に菌類やウイルスを分離して行えば格好いいが,ゴキブリを治療しても喜ぶ人はほんの一握りいるかどうか.大半は真逆の反応だろう.

だから価値があると思うが今の環境では不可能なので手持ちの物を試すことから始めている.

その一つ.

期限の切れた某抗生物質製剤.

約一か月後.

左が薬あり,右無し.

通常飼育では,右水ガーゼが青くなるのだが左はならなかった.

何かしらの変化は起きているのだろう.

左の薬あり.

右:なし.

死亡数が減るということはなく,逆に増えてしまった.

これは,誤差の範囲だと思うが,この方法はボツ.

次考えます.

2021 .12.8

屋外のクマネズミ

A black rat outdoors

今日は某大学で授業があり外出しました.

天気が良ければ自転車で駅まで行くのですが,雨だったので徒歩で移動.

コロナが流行してから授業や学会発表などはWebで行うことが多く,それはそれで楽だと思っていましたが,久しぶりになま人の前で話し,やっぱりこうあるべきだなと思いました.

で,話は「雨だから歩いて駅」までにもどり,当然帰りも歩き.

もう少しで会社につく所で前方を横切る見慣れた物体.

ネズミ.

すぐにカバンからカメラを取り出し,隠れた場所を覗くといたいた.

久しぶりの野外ネズミ撮影.

しかし,何枚も撮らせてもらえずにすぐに逃走.

ジャンプするも登ること出来ず.

あ~何やってんだよと思いながら近寄ると,前方から人が歩いてきてどこかに消えてしましました.

可愛いので拡大.

この時は当然ドブネズミだと思っていたのですが,写真を見てびっくり.

クマネズミのようです.

秋から冬にかけてクマネズミの家屋内侵入が増えるのですが,実際に内地(父島では普通)の外で見たのは初めてなのでうれしくなりました.

今日雨が降らなければ,この場所を歩くことなく,ネズミも別の場所にいたかもしれません.

出会いとは不思議なものです.