ゴキブログ一覧

2022 .9.1

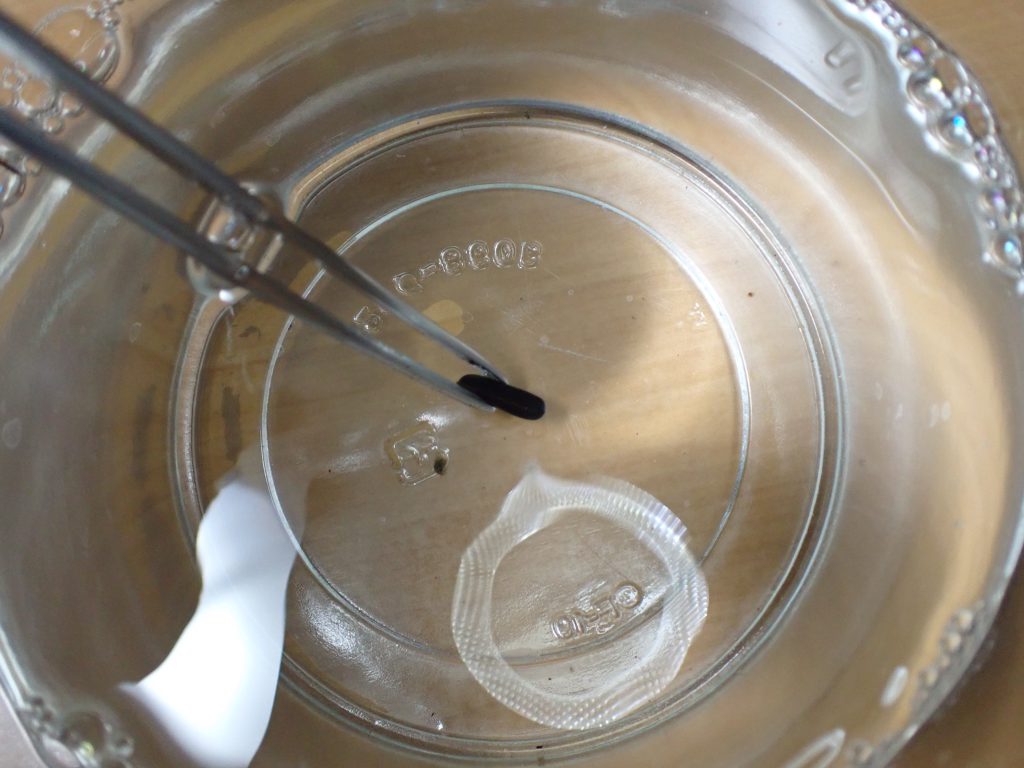

トビイロゴキブリ消毒

Disinfection of Periplaneta brunnea oothecae

トビイロゴキブリその1です.

毎度のことですが死亡が多い.

掃除したらこれだけ!

その2.

いるのか,いないのか,よくわからない.

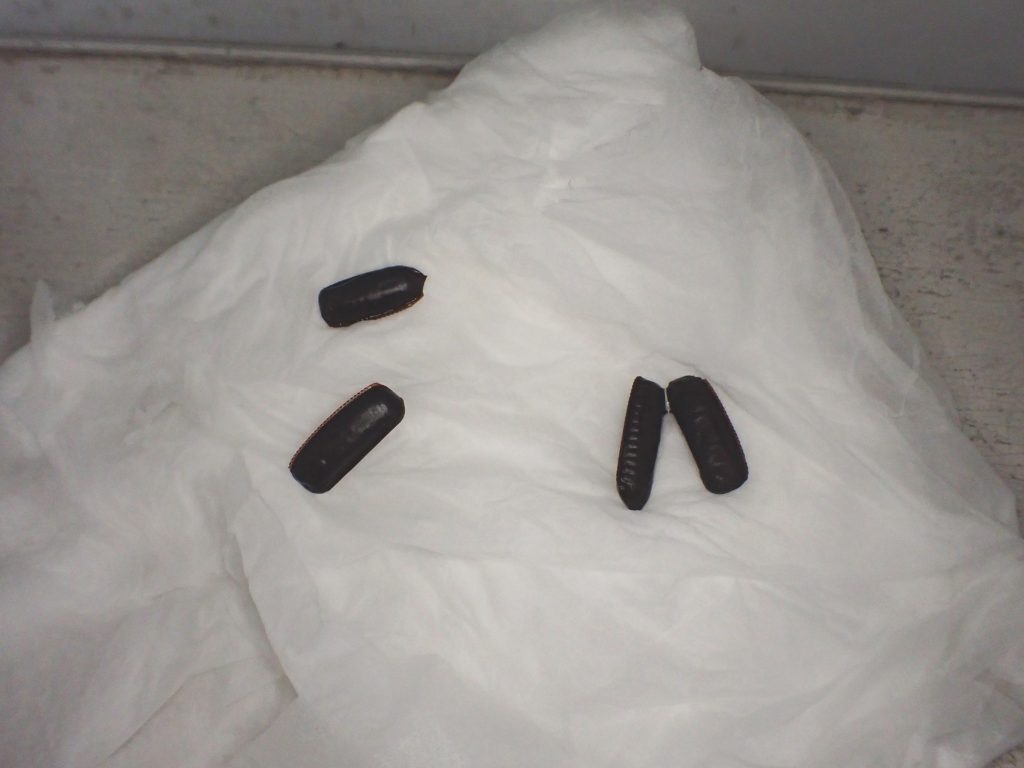

かき集めた卵鞘は4個.

卵鞘に付着した固形物をよく洗い流し,ハイターで少ししつこく水浴.

薬品の使用に関しては十分注意して,取扱説明書にしたがって使ってくださいね.

まずは孵化する事.

1か月が勝負です.

2022 .8.31

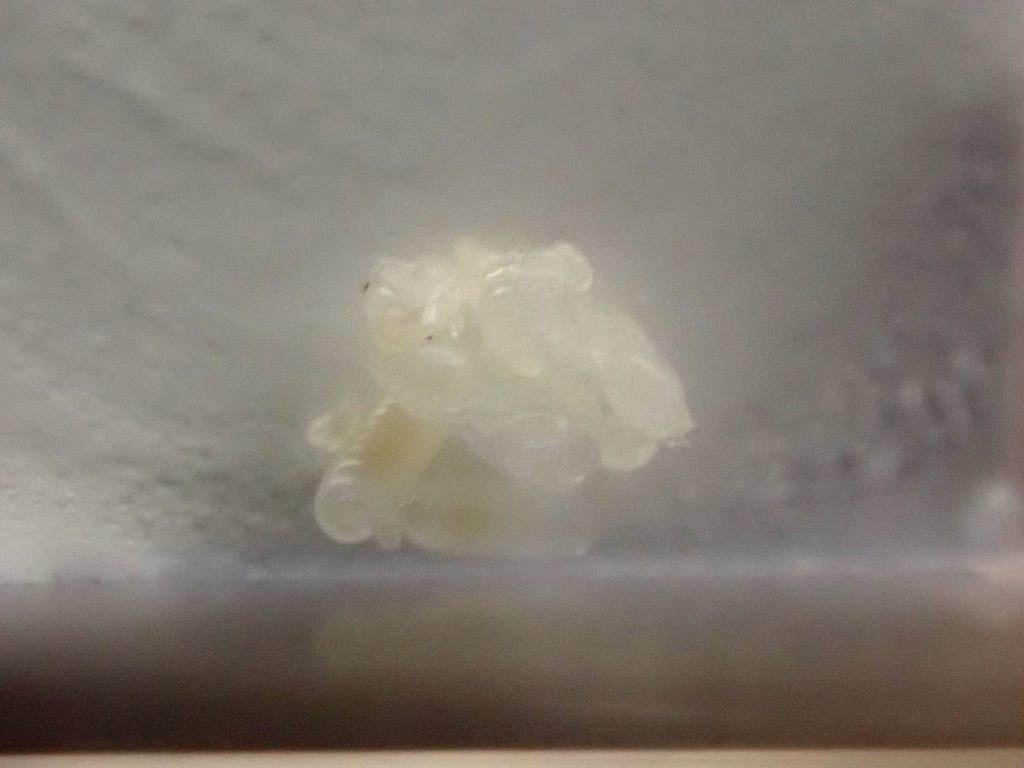

キスジゴキブリ孵化はじまる

Symploce striata striata have begun to hatch.

S野さんから頂いたキスジゴキブリ.

♀成虫は果てましたが,次世代に繋がりました.

卵鞘と初齢幼虫.

小さくて素早いので写真に中々納まってくれませんが,沢山いそうです.

今年は念願の難敵Symploce属2種の累代がスタートできました.

後悔しないように考えながら飼育したいと思います.

2022 .8.30

アリ羽化

Emergence of Ants

やっと羽化しました.

女王が一人で世話して大変だと思っていましたが,これで少しは楽になるのかな.

種類はシリアゲアリ属のようです.

ハリブトかテラニシだと思うのですが,前伸腹節刺がまだ近づいて観察できないので同定はもう少し後に回します.

もう一種はやはり卵が孵化しないのか幼虫も育っておらず一人きりです.

可哀そうですがどうにもできません.

様子見てます.

2022 .8.29

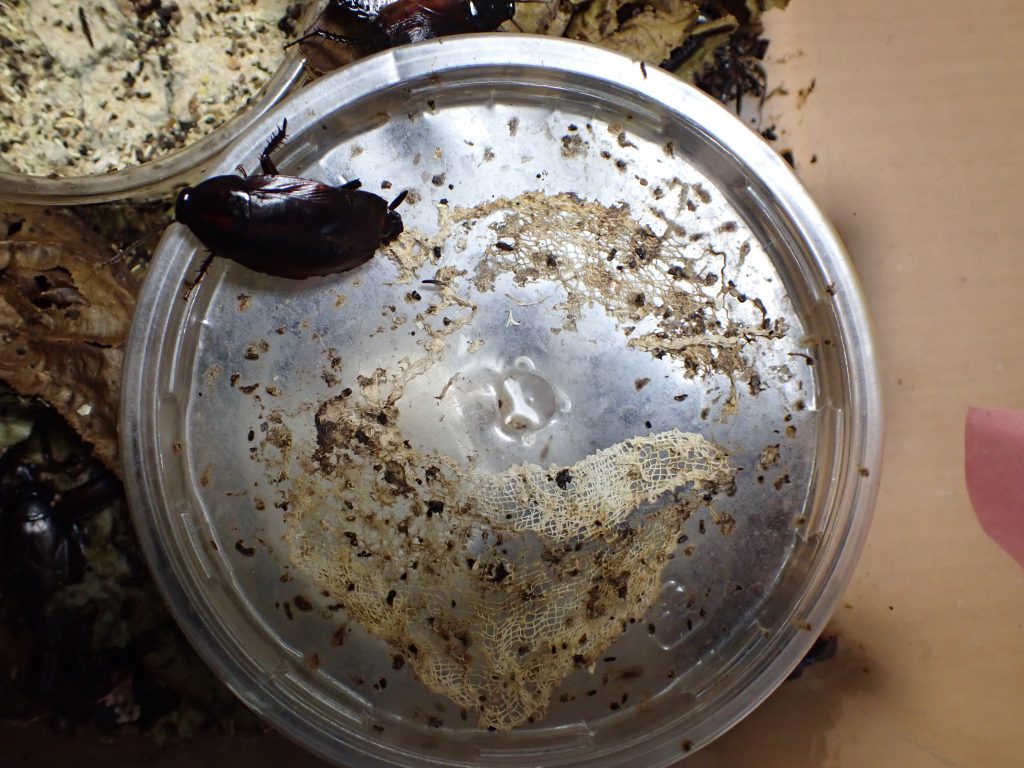

ワモンゴキブリ2つ

Periplaneta americana 2 episodes

上野営業所の人が捕まえて来てくれました.

ローチトラップに張り付け状態.

脱皮直後だったらしいです.

雌です.

まだオレンジですね.

粘着から剥がすとピンセットで胸部などが圧迫されたのか,六肢が突っ張ってしまいました.

それでも,何とか身づくろいを開始.

綺麗でよいのですが,これではおそらく交尾は完了していないので,♂は得られない.

というわけで追加をお願いいたしました.

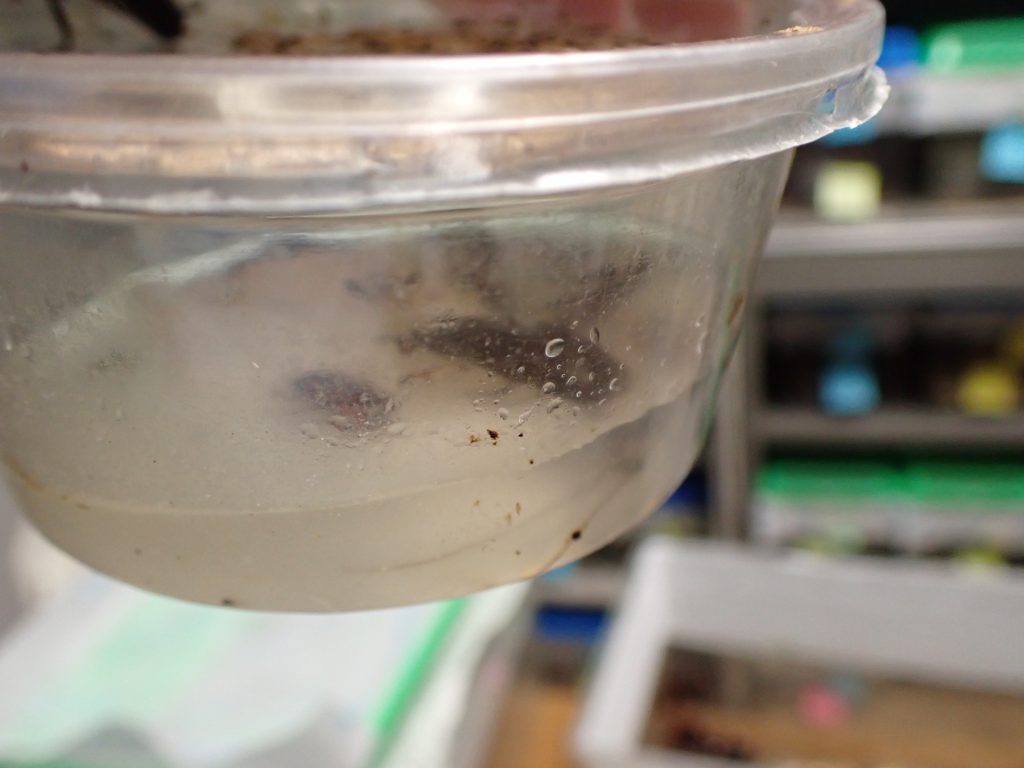

そしてこちらは八丈島産ワモンゴキブリ.

やっと孵化しました.

これで安心,累代出来ます.

2022 .8.26

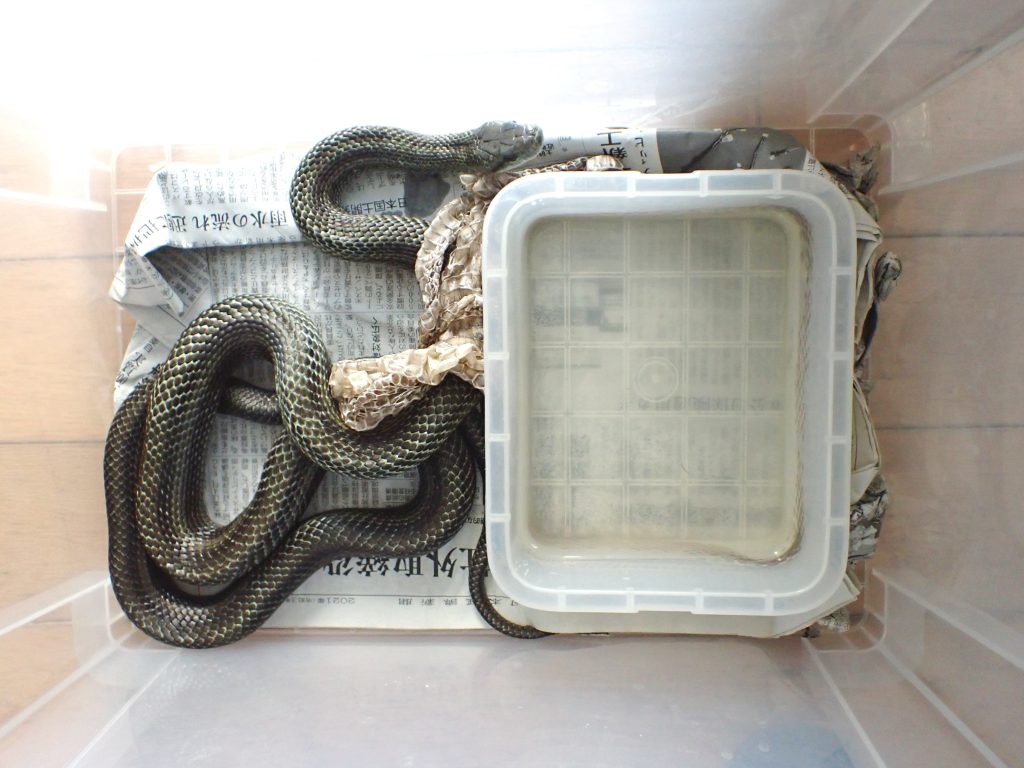

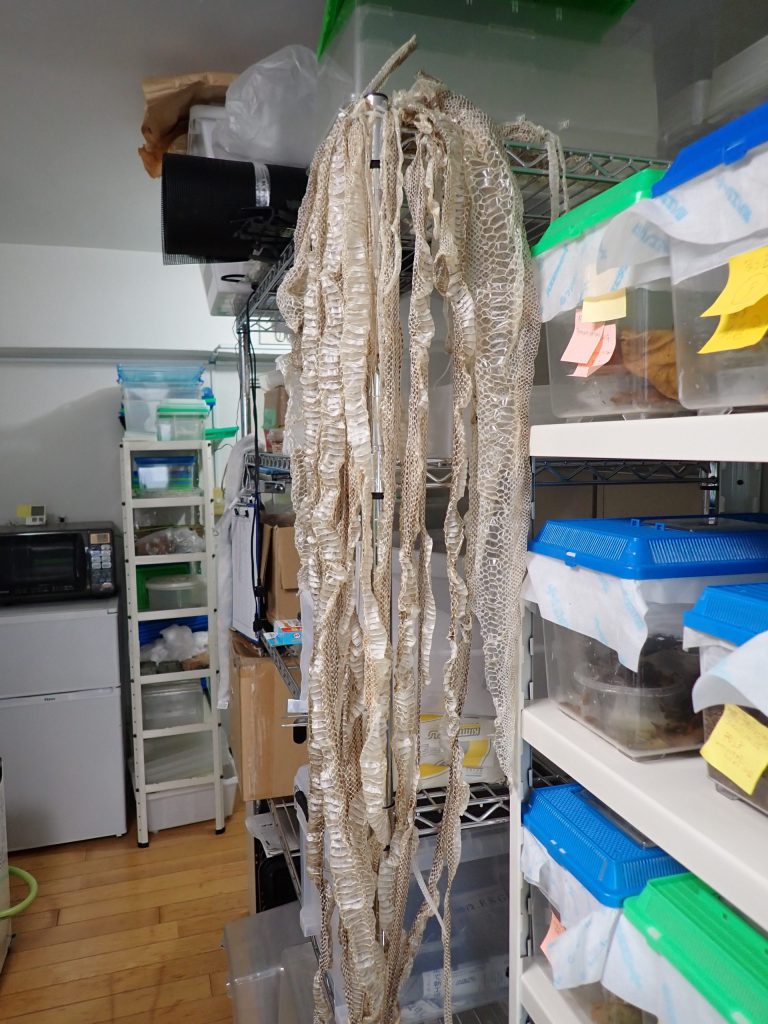

アオダイショウ脱皮

Elaphe climacophora sheds its skin

前回は2022年4月.

食べたネズミは11匹.

サイズはマウスなのでクマネズミ150gに換算すると,ハツカネズミが15gとして1匹分.

多くても2匹でしょう.

都会ではあまりクマネズミの防除には役に立ちそうにないですね.

この仔は脱皮が上手いので,このように水容器に巻き付けて綺麗にむきます.

見事につながってます.

これはまたこちらに保管.

だんだんメドゥーサのようになってきました.

2022 .8.25

身近な昆虫3種

Three species of arthropods that are around us

冬の寒さで葉が枯れたタコノキの葉を整理していたら出てきました.

となりのレモンにいた幼虫の蛹でしょう.

反対側見てガッカリ.

都会の真ん中でもいろんな生物の関わり合いが観察できます.

室内にはこんな動物.

カシノシマメイガですが小さい.

いつも大きさなど測らないのですが,明らかに小さい.

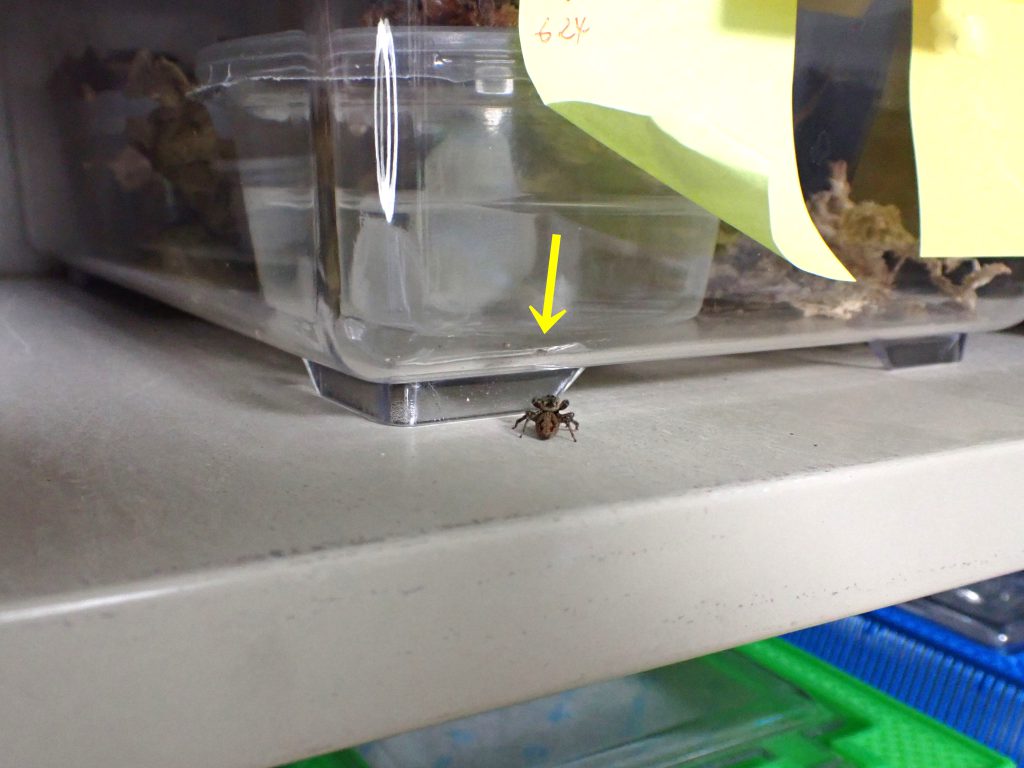

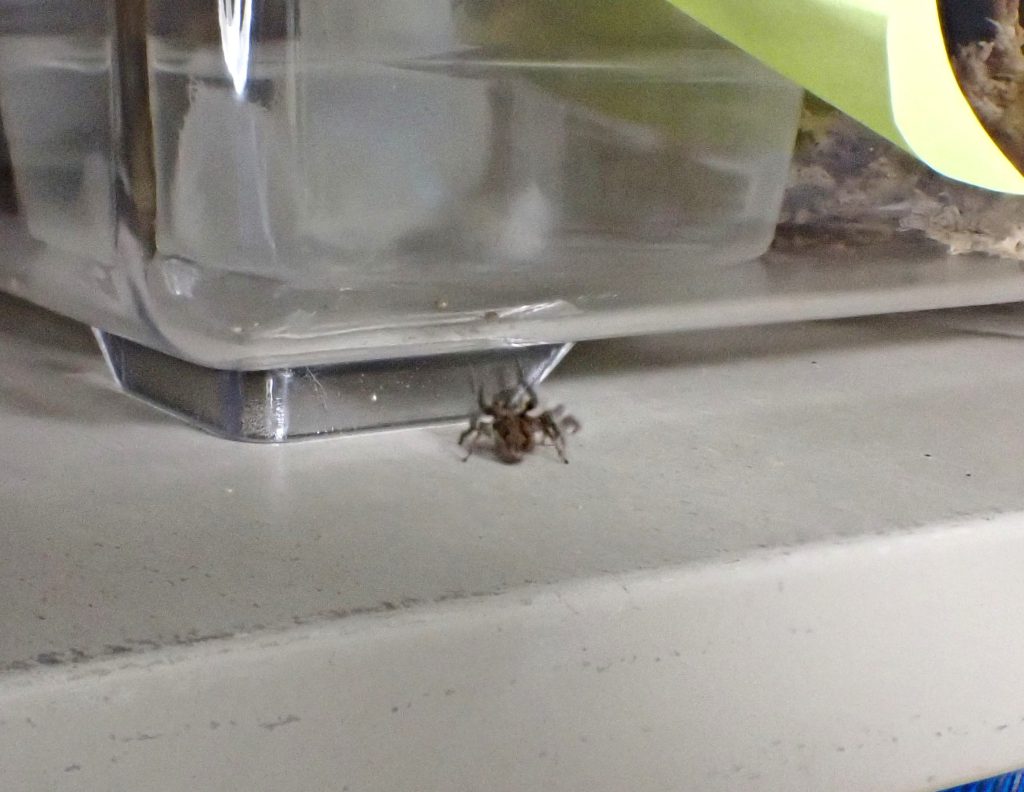

最後,アダンソンハエトリ

夜,ゴキブリのケージをジッと見つめていました.

ケース内で小さなゴキブリが矢印のところで動いています.

なぜ捕れないんだろ~?

ン?

止めた.

去って行かれました.

ハエトリの眼ってすごいですね.

どのように見えているのでしょうか.

2022 .8.24

潮岬のサツマゴキブリ

Opisthoplatia orientalis from Shionomisaki

ゴキブリ好きとしては~岬のような太平洋に突き出た場所は行ってみたい場所です.

千葉では岬ではないですが,野島崎.

神奈川は城ケ島とその周り.

静岡県は石廊崎,御前崎.

愛知県は伊良湖岬.

そして今回の潮岬.

ついでに四国は室戸岬と足摺岬.

鹿児島県佐多岬は一度しか行ったことありませんが雨の降る中3時間ほどで沢山のゴキブリが採れました(月刊むし (584): 41-42).

反対側の長崎鼻には行けてませんが,開聞岳周りでも沢山の種がいました.

前置きが長くなりましたが,今回S野さんから潮岬産のサツマゴキブリを頂きました.

さらにペアのようです.

この仔らを見ていると,風景が浮かんできます.

2022 .8.23

誰かに踏まれたクロゴキブリ幼虫

Periplaneta fuliginosa nymph stepped on by someone

踏まれたのね.

残念.

尾突起があるので♂でしょう.

突っ伏しております.

目立った外傷はないですが,腹部背面に液状物が乾燥した跡があったので,腹部脇腹が破裂して内液が出た後,乾燥してこうなったのではないかと思います.

まだ少し脚が動きましたが,復活は無理っぽいですね.

2022 .8.22

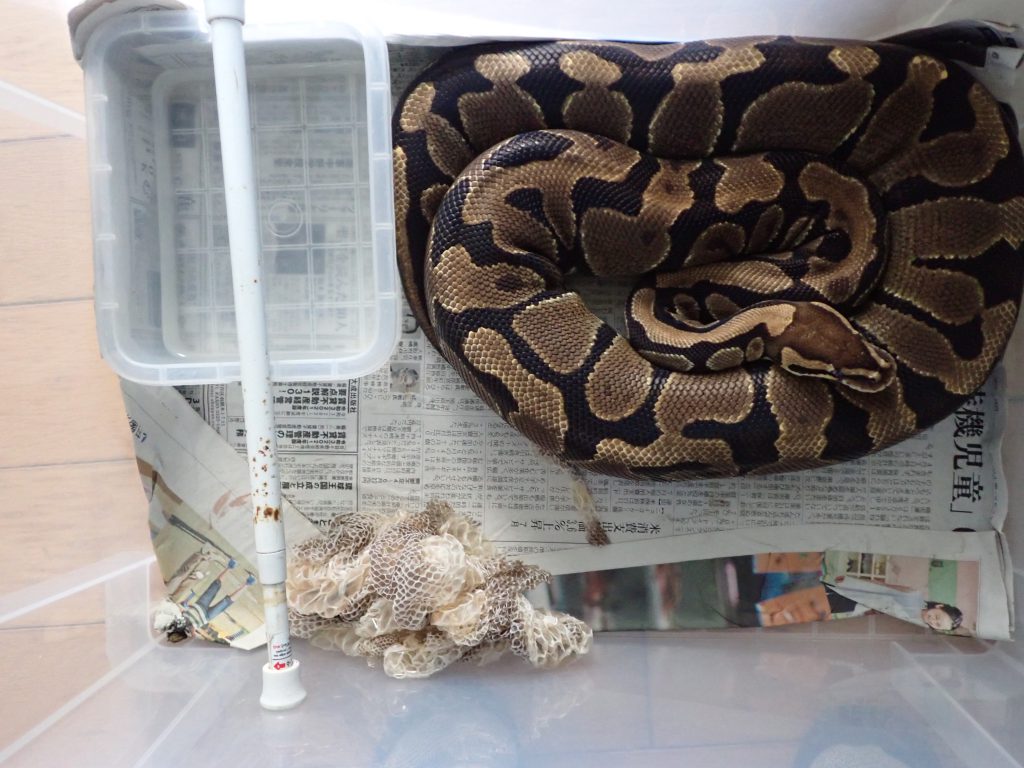

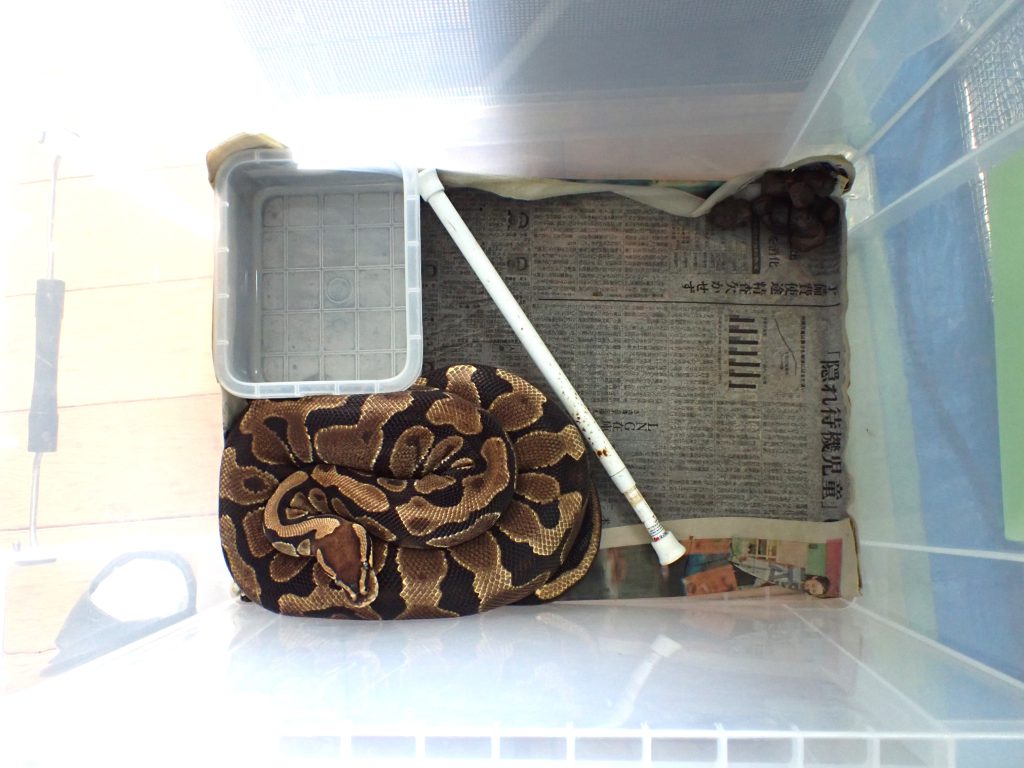

ボールパイソン脱皮

Python regius sheds its skin

週末に脱皮しました.

前回が今年の6月なので間隔は2か月.

短いですね.

しかし,昨年も6月8月だったのでこの時期は短くなるのかな.

食べた餌は2か月で大小のサイズのマウス25匹.

今回は綺麗に終わっていたので伸ばしてみました.

太さが前後同じなのか,どちらが頭か不明.

両端はハズレていたのでどちらかが付いていれば分かったのですが.

ヘビ皮コレクションに加えておきます.

で翌日.

脱糞.

とりあえず健康そうです.

掃除中の散歩.

2022 .8.21

マダゴキのパリパリ麺サラダ

Madagascan hissing cockroach’s Crispy Noodle Salad

マダゴキ祭が盛況とのことで本日,TAKEOさんに行ってきました.

営業の邪魔をしては悪いと思い,客がひと段落しそうな17:00前に行ったのですが大盛況.

何人かのお客さんと話をしてきましたが皆さんスゴイ(笑).

さらに,マダゴキのパリパリ麺サラダを頂いてきました.

こちら.

あっ,Princisia vanwaerebekiが.

♂♂♂.

全部♂だ~.

美味しい.

海老みたい.

ごちそうさまでした.

MG総選挙も開催され白熱した投票が行われていました.

明日まで開催しています.

お近くの昆虫食ファンとゴキブリファンの皆様遊びに行かれてはいかがでしょうか.

マダゴキ8種と触れられる機会はそうないかもしれません.

これを機会にゴキブリが嫌いでなくなってくれると嬉しい.

2022 .8.19

キチャバネゴキブリ+イエシロアリ

Mixed Symploce japonica and Coptotermes formosanus

キチャバネゴキブリの初齢幼虫が大量に産まれてきています.

これ全て育つと中プラケではかなり密度が高くなります.

当然,今後いくつかに分けますが,今までのこの手のゴキブリではスズキゴキブリ同様F2でかなり苦戦すると予想できますね.

そこで,せっかく水の管理が綺麗に出来るようになったのにシロアリの活性が落ちた,殺風景なこのケースに20匹放逐しました.

少し色どりを添えるためオオタニワタリを入れ,落ち葉を少々入れました.

ケースがシロアリの巣のような状態なので話した幼虫はすぐにどこかに潜り込んでしまいました.

果たして何匹成虫になるか?

意外とこちらの方が累代うまく回ったりしないだろうか.

2022 .8.18

浅草のクマゼミ

Cryptotympana facialis captured in Asakusa

今年は本当にセミが少ない.

あまり出歩かないせいもあるが,今年見かけた落ちていたセミ2匹目がこれ.

暗くなった夕方,屋上に出ると薄明かりにセミが落ちているのを発見.

ミンミンにしては黒いなと思い拾うとやはり真っ黒.

最初ミンミンの黒化型と思い電灯の下で見るとクマゼミに似ている.

腹面もー,ミンミンではない.

オオオオオオ,ク・マ・ゼ・ミ~.

昨年鳴き声を聞いた本社への道を通るときはいつも,クマゼミの鳴き声が無いか気にしていたのだが,今年はセミ自体が鳴かない.

そんな状況だったので,今年2匹目でクマゼミー,しかも採集ー.

ついうれしくて,ゴキブリミニシェルターに乗せて写真撮りまくりました.

2022 .8.17

Deropeltis paulinoi孵化

Deropeltis paulinoi hatching

4個の卵鞘全てが孵化しました.

孵化日から産卵の間隔が分かります.

4つの卵鞘の孵化間隔は,4,5,3日でした.

産卵間隔もこの通りでしょう.

クロゴキブリは3~5日

ワモンゴキブリは4~10日

若い個体は間隔が短くなる傾向があります.

外国種でも卵鞘を産むゴキブリは総じてこのような間隔で産み落とすものと思います.

蓋開けたのでみんな散ってしまいましたが,1匹戻ってきて卵の殻を食べていました.

これらから産まれた幼虫は1匹も死亡する事なく生存しています.

クラッシュしたケースの幼虫は変死が続いています.

卵鞘殺菌で回復するのであれば,一つの治療法として使えそうです.

今度はトビイロゴキブリでやってみたいと思います.

2022 .8.16

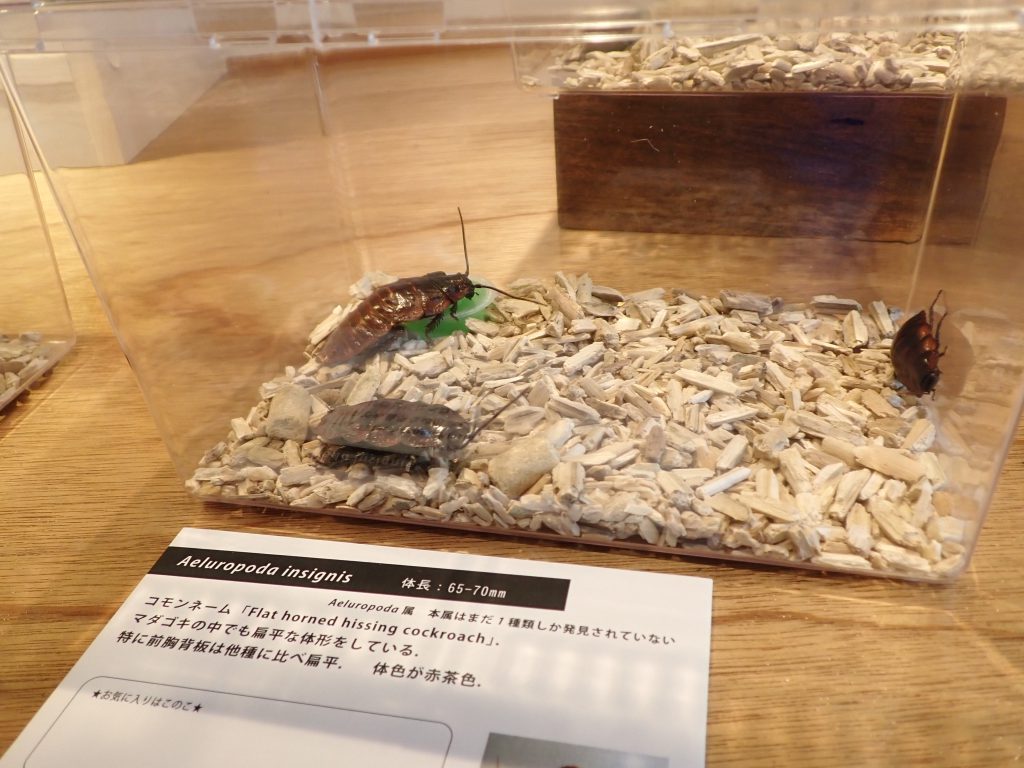

マダゴキの体長差

Length differences hissing cockroaches

これはPrincisia vanwerebecki

この卵鞘はダメっぽいなと眺めていて「ん!」となった.

理由はこちら.

以前より本種の成虫の大きさに差があると思っていたがこれ見て理解した.

♂もこの通り.

この差はどこから来るのでしょうか.

大きい個体同士を交配すると大きさがそろうのですかね.

やはり,大きいゴキブリは大きいに越したことはない.

もっと若いうちに気が付けばよかった.

この傾向はAeluropoda insignis,Gromphadorhina oblongonotaにも共通するところがあると思います.

2022 .8.15

Drymaplaneta semivitta羽化

Emergence of Drymaplaneta semivitta

最初の孵化から約90日.

1匹目が羽化しました.

チャバネゴキブリが早い幼虫で51日,ワモンゴキブリが135日なのでその中間的な期間.

大きさも2種の中間程度なのでこんなものでしょうか.

原産地はオーストラリア.

暑いところから寒いところまで分布しているようなので,気温によって差が出るかもしれません.

幼虫.

卵鞘4個分の幼虫がいますが,1匹も死亡しないです.

ゴキブリは大体の種で幼虫では死ににくい.

なので,現場から採集した1個体の幼虫でもプリンカップで充分成虫にさせることができます.

2022 .8.12

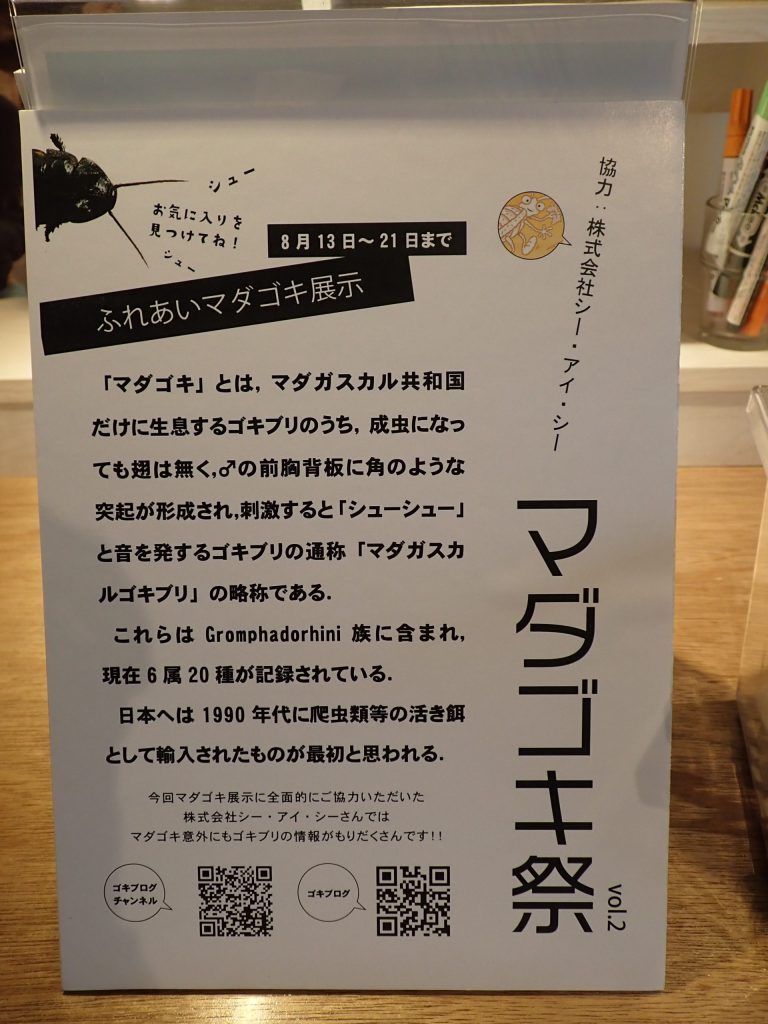

マダゴキ祭

The Madagoki Festival

ゴキブログチャンネル会では大変お世話になった「TAKE-NOKO」

東京都台東区西浅草1-3-14 2F

アクセス:東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩3分

つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩10分

私のいる事務所から自転車で10分かからない距離.

明日からマダゴキ祭を開催するということで,可愛いマダゴキたちを届けてきました.

いつもはかなり密集した環境で飼育しているのですが,展示ケースではのびのびな密度.

ケースに入れてあげると,マイペースで餌や昆虫ゼリーを食べ始めました.

密集していると成長が早いと言われるゴキブリですが,のびのびと出来る場所も好きなのかもしれません.

私は明日から所用でお盆の特別ゲストの方にはお会いできませんが,開催期間中に様子を見に行きたいと思います.

お近くの方は,マダゴキを見ながら昆虫食を楽しんでください.

2022 .8.10

アリ飼育2

Ant breeding 2

小さい方の育蟻.

分かりにくいですが上の方に蛹らしきもの.

下は幼虫が確認できます.

働きアリが羽化するのに意外と時間かかるのには驚きました.

そして,親アリは一人で頑張るな~と感動しています.

種類は働きアリが羽化したら分かると思います.

一方,大きいアリの状況.

卵ばかりで幼虫見えず.

これは未交尾か?

これも経験の1つ.

最後まで面倒見ます.

2022 .8.9

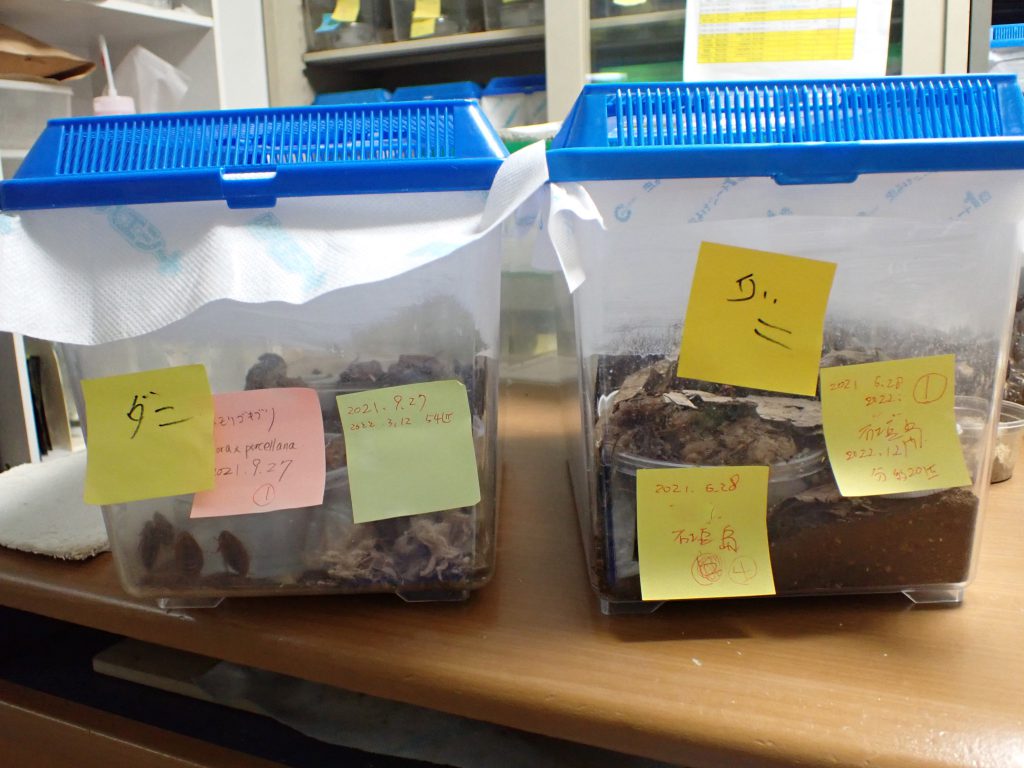

ダニによるダニの防除

Controlling mites with mites

例のダニの生息確認のため,飼育ケージ内の餌の食いかすを見ていて気が付いた.

例のダニがいない食いかすにはツメダニ類がいる.

ということで,もしかしたらツメダニを入れると食い尽くしてくれるかもしれない.

無数にある飼育ケースの中のこちらはAnallacta methanoides の餌容器.

いくつか見てきたがこれにはぱっと見2種類のツメダニがいる.

フトツメダニ似のダニ.

こちらはクワガタツメダニ似のダニ.

これらは餌にされるケナガコナダニに比べ動きが俊敏で形もイカツイ.

こいつらがダニを駆除してくれるかもしれない.

頼もしいですね.

しかし,これだけを飼育しようとすると消えてしまう.

ゴキブリが適度な栄養と湿度を与えて共存でもしているのですかね.

これをダニが出ているケースにばらまきました.

時間はかかるでしょうが結果が楽しみです.

2022 .8.8

キチャバネゴキブリ初齢

Symploce japonica first instar

順調に孵化しています.

多分100匹以上いるでしょう.

スズキゴキブリのWF1が孵化してきた時を思い出してしまいました.

これらが成虫になるまではルンルン.

成虫になった後の卵鞘が孵化せずアタフタ.

なんとなくイメージでき,嫌になりますが,そうならないようにするため,餌の工夫と今回は日長もやってみようかしら.

でもそんなことせずに累代出来るようにしたいと思います.

2022 .8.5

Eucorydia forceps

Eucorydia forceps

♂.

翅の先端が腹端を大きく越えて長く突き出ます.

一方♀は翅は伸びず丸っこい形です.

成虫になるまで長かったですね.

2022 .8.4

ヨウランゴキブリ炭カル登攀

Shelfordina orchidae nympys stepping on a wall coated with calcium carbonate

若齢幼虫大発生となってしまった.

でもって,幼虫が上る登る.

ミナミヒラタの初齢も結構登る.

ゴキブリ飼育には物理的な脱走防止措置が必要な理由がここに.

脱走には気を付けましょう.

ついでに掃除しました.

不思議とさっきみたいに登らなくなりました?

よほど出たい原因があったのか?

まあ数も減らしましたのでそのせいか.

まだまだゴキブリの気持ちは分からない.

2022 .8.3

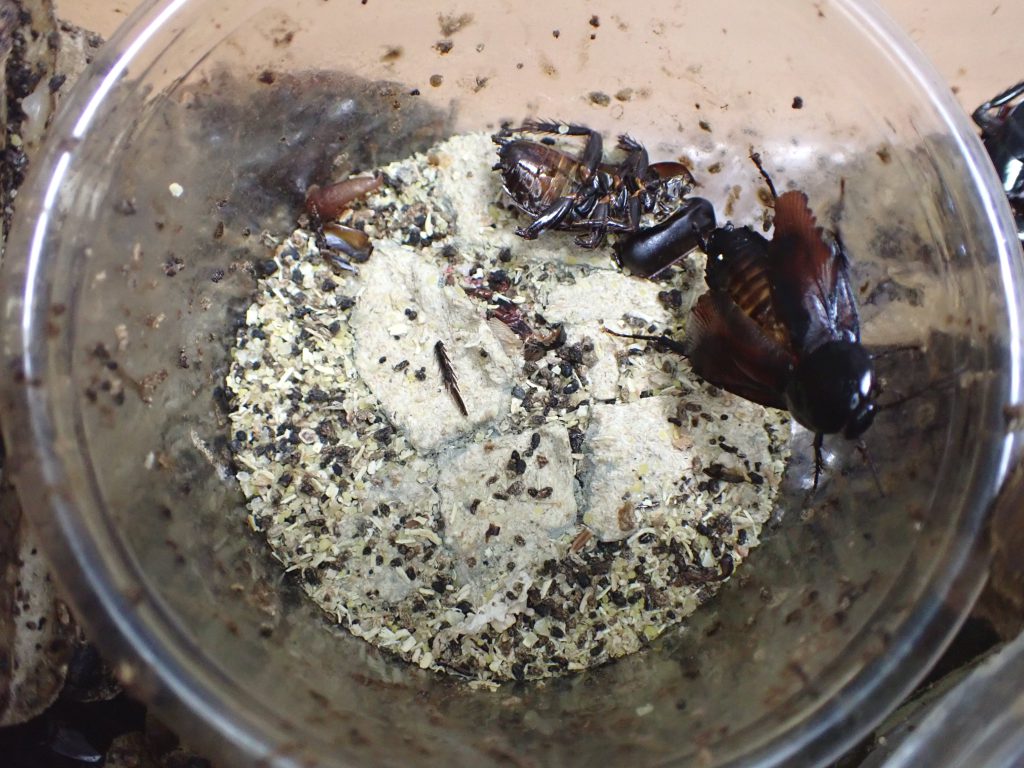

Deropeltis paulinoi孵化

Hatching of Deropeltis paulinoi ootheca

7/6に紹介したハイター殺菌した卵鞘が孵化しました.

とりあえず1個目.

1匹の♀が産んでいるので,うまくゆけば4~5日おきくらいに孵化すると思われます.

今のところ全数元気そう.

果たして健全な成長をしてくれるか?

これでOKなら,トビイロゴキブリなども復活できるのだが.

2022 .8.2

アリ飼育

Ant breeding

ここ数年ヒアリの調査を行っているせいか,女王アリ(ヒアリじゃないよ)を拾う機会(多分気が付く)が多くなった.

過去にも何回か飼育はじめたが,1回も産卵しなかった(させれなかった?).

今回また現場で2種を見つけてしまったので,ダメだろうと思いつつ容器に入れたら両方とも産卵し,どうも幼虫に育っているように見える.

その1.

種は不明.

その2.

こちらも不明.

1の2回りほど大きい.

分かる方教えてください.

それにしても,ゴキブリとは違い,女王が卵や幼虫を世話する姿は初めて見ましたが良い物ですね.

また,ゴキブリより小スペースで飼育スタートが出来手軽です.

2022 .8.1

ヒメクロゴキブリ♀

Sorineuchora nigra female

早くも8月突入です.

お盆が過ぎればあっという間に秋,そして冬です.

やり残しが無いように計画を立てましょう.

それにしても今年はセミが少ない?

ここ数日でやっとアブラゼミやミンミンゼミの声が聞こえ始めたように思います.

が,本種は相変わらず絶好調.

意外と動きは・・・早くない.

それに,飛びませんね.

安心して撮影できました.

水容器の水苔内に産卵した卵鞘.

2022 .7.29

ウルシゴキブリ水切れ

Water was running out

大事なウルシゴキブリなのに.

水容器に刺さっているガーゼが無くなっていました.

容器内にはまだ残っていたので侵入して出ること出来ずに死亡している個体も発生.

しかも餌もない.

ごめんなさい.

夏は食欲が上がり活動も活発になるので,大型の大量に増える種の管理は気を付けましょう.

2022 .7.28

Elliptorhina laevigata白

White Elliptorhina laevigata

翅が無い為に色づく速さが一緒なので真っ白.

目だけ黒.

別に個体ですが,色が付くとこうなります.

本種は体幅の割に胴部が異様に長くなります.

2022 .7.27

Polyphaga saussurei 夏なのに

Why in the summer?

冬にケースの室内側に集まる光景はよく見て理由も理解していたつもりだが,冬より高く重なり合っている.

現在はケース内の温度と室内の温度は変わらないはず.

なんか,マットを避けて水容器の上に避難しているようにも見える.

マットをよく見ると

いつもは湿った水場に集まるのだが,今はいない.

マットの乾燥した部分に大発生.

集まっている1匹を見たが特にダニは付着していない.

とりあえず,マットは全部捨てて別のマットに避難させた.

ダニとの戦いは続く‥‥.

2022 .7.26

キチャバネゴキブリ幼虫

Symploce japonica Nymphs

成虫はまだ生きています.

念願の幼虫孵化.

まあ,W成虫から卵鞘なので,これで孵化しないとなると累代などは夢のまた夢.

問題はこの幼虫の羽化とその産卵とさらに言えば孵化.

来年の今頃の話になると思うが,とりあえず沢山の幼虫が得られるよう工夫したいと思います.

2022 .7.25

Blaberus craniifer出産

Birth of Blaberus craniifer nymphs

終齢幼虫が全て黒化して死亡した本種です.

成虫は全然死亡しません.

元気です.

しかし,問題は幼虫.

生まれても端から黒死するかと思っていましたが,

生きていました.

良かった.

後は成虫すればよいのだが,これまたしばらく観察が必要ですね.

2022 .7.22

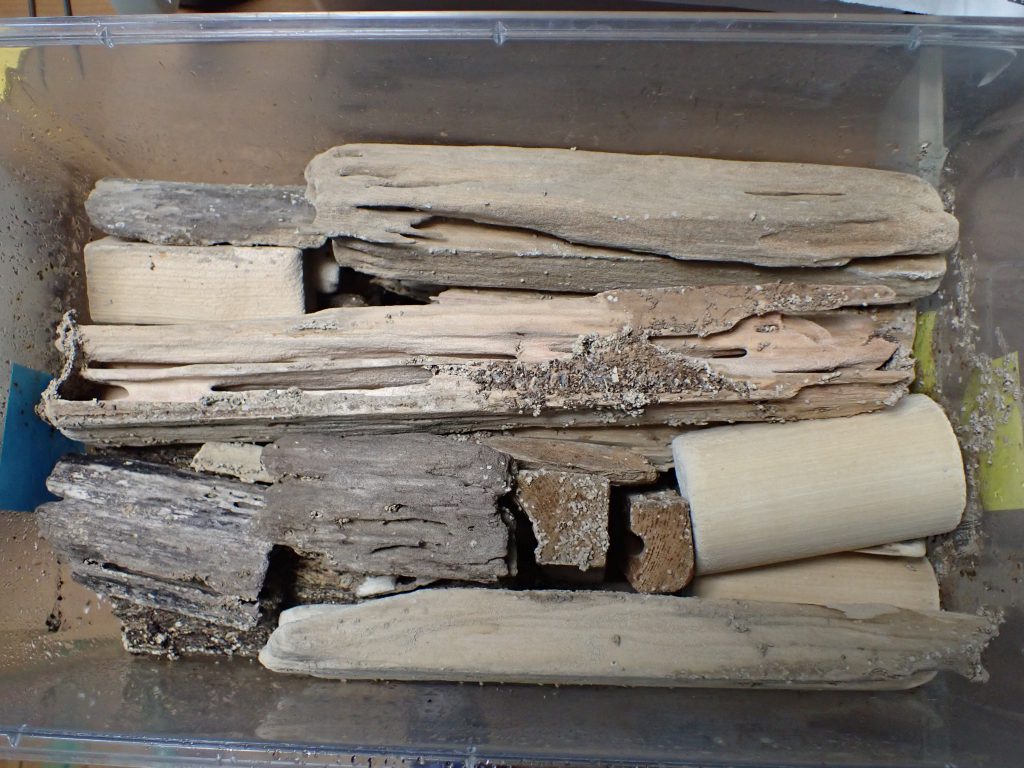

今度はネバダオオシロアリ絶滅か?

Now the End of the Zootermopsis nevadensis

今度は本種が活動を停止したみたい.

表面からは生きた個体が確認できない.

この群れも先日のイエシロとほぼ同時期に飼育を始めている.

10年と年月はシロアリ類にとっても厄年のようなものか.

というわけで数年ぶりにケージ内を解体しました.

いましたね.

イエシロと同じかなり縮小していますが,小さな群れでまだ生き残っていました.

元に戻してしばらく様子を見たいと思います.