ゴキブログ一覧

2013 .10.23

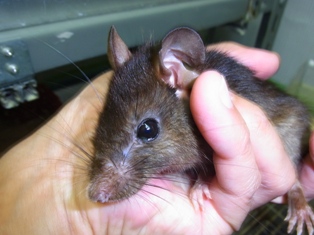

秋の深まりと手乗りクマネズミ

Deepening and the hand riding black rat of autumn

昨日のクマネズミ.

今日もまだよたよた動き回っているが,どう見ても後1週間といったところか.

元気なうちに,スキンシップを沢山記録した.

可愛いですね.

2013 .10.21

年老いたクマネズミと活発なクロゴキブリ

The old black rat and active Periplaneta fuliginosa.

今日の体重101g.

健康な時は,125g前後であったが,ここ一ヶ月で急に体重が減ってしまった.

生後2年と100日.

長生きしたほうだと思うが,少し寂しい.

と思いきや,扉の外にはまだクロゴキが元気に徘徊している.

どうも雌のようだ.

2013 .10.18

Archiblatta hoevenii F2 再び

F2 of Archiblatta hoevenii occurred again.

過去のブログを見ると,F2を初めて確認したのが,2010年4月となっている.

5年ぶりの再会となった.

孵化数は,ここに写っていないが蓋に2匹.

合わせて13匹.

卵鞘内には16卵あり,1個はカビ発生.2個は孵化直前まできていたが,これで成長はストップしたようだ.

さて,これからが本種の未知の世界.

F3を目指して困難な道のりの始まりの予感.

2013 .10.17

ネバダオオシロアリ床換え2

Floor substitute of Zootermopsis nevadensis 2.

今まで虫体が材の表面をうろつく事など無かったが,最近になり,いかにも居場所が無くなったかのように,徘徊始めた.

クチキゴキブリ類も,餌が不足し,個体密度が増えると,普段出てこないマット表面に現れ始め,放置すると死骸の山を築く事は何度も経験しているので,この状態も,普通では無さそうな雰囲気にとりあえず,大きめの容器に移すことにした.

手前が移す前の飼育ケース中プラケ.

右の小プラケには,新しい餌木.

そして,置くの大プラケが新しい生活の場.

終了の図.

移す時に,少し材を壊して女王を探したが,見つけることは出来なかった.

本種の羽アリは,飼育環境下だと出難いと聞いているので,これでコロニー巨大化させ,来年の羽アリ発生を狙いたい.

2013 .10.16

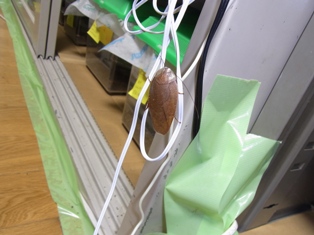

クロゴキブリ侵入の瞬間

The moment of invading in the house of Periplaneta fuliginosa.

夜,家の周りをうろついていたら,クロゴキ発見.

写真を撮っていたら,マンションテナントの扉下部隙間に逃走.

そして,そのまま店内に潜り込んでしまった.

私が,カメラ持って追っかけた為かも知れないが,クロゴキが扉隙間から入るという俗説は,間違いでもないようだ.

2013 .10.15

アカヤスデの一種

Nedyopus sp.

先週の夜.

飼育棟の,4階まで登って来ていた.

ヤマトアカヤスデかと思ったが,ネットで調べるといくつか種があることが分かった.

この時期に,1匹で,こんな乾燥した場所に.

なぜ来たのだろう.

一時間後に再度来て見たが,もう何所にも見当たらなかった.

2013 .10.11

コワモンゴキブリの脱走

Desertion of Periplaneta australasiae.

コワモンゴキブリがこんな状態になったのは初めてかもしれない.

と言う事は,放置しすぎだろう.

蓋に卵鞘.

当然,炭カルはこの有様.

2013 .10.10

トルキスタンゴキブリ交尾

Copulation of Blatta lateralis

何枚も写真を撮ったが,まともなのがなかった.

右雄.

雄は相変わらず細い.

餌昆虫として,飼育されているが,この写真にも写っている様に,尾肢から粘性の液を出す.

これが食う側とすると,嫌なようでクモなどもコオロギと比べると,避けているように思える.

2013 .10.9

日本産ゴキブリ類にハエトリ

It is a jumping spider on a 「Blattaria of japan」

違和感のない組み合わせ.

それにしても,多い気がする.

2013 .10.8

チャバネゴキブリ交尾

Copulation of a German cockroach.

今更解説するほどもない種ですが,交尾は最近見ていなかった.

右が雌.

左雄.

雄がいかに細いかわかる.

左が雄.

騒々しくケースの向きを変えたりしたが,しっかり接合し,離れることはなかった.

2013 .10.7

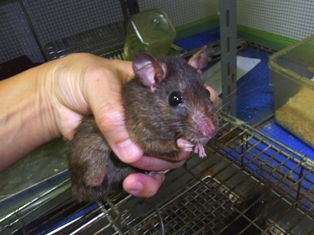

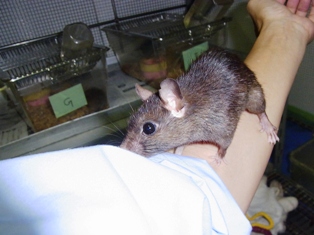

長い付き合いのクマネズミA

The black rat A of long association.

最近,体重も減り,歩き方もヨタヨタしてきてしまった.

元気な頃は,こうして,腕でおとなしく写真を撮らせてもらえなかった.

写真も撮り易くなったので,これから少しの間,仲良し写真を撮り貯めておこうと思う.

2013 .10.4

イエゴキブリ卵鞘の孵化環境

Environment where ootheca of Neostylopyga rhombifolia hatches.

カップドーム.

ウルシゴキブリの時も,卵鞘をミズゴケ上に置いて,全滅を免れたが,イエゴキの卵鞘も,同様に成績は良くなるようだ.

ただし,卵鞘が水に包まれると,おそらく窒息すると思うので,加減が必要.

カビにも注意したほうが良さそうである.

孵化個体は,初齢のうちは,このようにミズゴケ内に留まっている時間が長い.

飼育環境では,ゴキブリが求める生息環境の選択範囲は狭くなるため,体力の落ちた種を維持維持するのは難しくなるのだろう.

2013 .10.3

Archiblatta hoevenii F2卵鞘

The ootheca of F2 of Archiblatta hoevenii.

前回の累代飼育の時もそうであったが,飼育下でのF1の生存率は低く,また,卵鞘も不完全の率が高い.

これは,現在は期待できそうな卵鞘.

正確に記録していないが,このような出来の良い卵鞘の確立は,10%程度に思える.

やはり,Wの飼育下では,孵化率が高いので,成虫になる過程での栄養条件が影響しているものと思われる.

2013 .10.2

2013年 クロゴキブリ 2

The corpse of Periplaneta fuliginosa found in autumn of 2013,Part2.

9月もあっと云うまに終り.

そして,2013年もあっという間に過ぎ去るでしょう.

時間は,21:00すぎ.

身近にいる昆虫代表,クロゴキブリ.

今年も,そろそろ見かけなくなる時期ですね.

性別は雄.

もう数日で寿命を迎えるでしょう.

しかし,クロゴキブリは,他の昆虫類に比べ長寿な方で,3年ほどの寿命があります.

後方から.やはり雄です.

セミに比べると短いですが,カマキリや蝶類などに比べると長生きする種です.

そう考えると,昆虫類で最も長生きする昆虫は何でしょうね.

検索すると,いくつか回答がありますが,特殊な例を除くと,やはりセミでしょうか?

2013 .9.30

Pseudopboraspis nebulosa 産仔

Pseudopboraspis nebulosa produced a larva.

特別,難しい感じはしていなかったが,ポコポコ産むタイプではないようだ.

やばいかと思っていたら,幼虫発見.

ケージをしまい,他のケージと思ったら脱走していた.

本種は良く飛び,掴み難い.

無理してつかむとメスは卵鞘吐き出すし,結構厄介なのが分かった.

2013 .9.27

ドブネズミ24日齢

24 days old of Brown rat.

離乳直前で雌親が死亡し,生命力の強い2匹が生き残った.

性別は1:1.

このペアを元手に,繁殖させ実験を再開する予定.

いずれにせよ,可愛い.

2013 .9.26

2013年 秋 クロゴキブリ

The corpse of Periplaneta fuliginosa found in autumn of 2013.

2013年もいつの間にか秋となりました.

毎年この時期は,物悲しい気分にさせられます.

毎年のことではありますが,今年もクロゴキブリの死骸が出始めています.

雌雄の確認をしようとしたら,腹部が無いですね.

他個体に食べられたのでしょうか.

と,一段下の踊り場に卵鞘発見.

こんな転がし産卵するんですね.

来年まで放置して様子見ます.

2013 .9.25

Polyphaga saussurei卵鞘

Ootheca of Polyphaga saussurei.

これだけ中が透けて見えると,幼虫の成長も観察できそう.

顕微鏡で確認したが,まだ,眼も出来ていなかった.

しかし,何卵あるかはすぐに分かる.

これは,18卵.

これ見ていたら,「スケルトンマン」を思い出してしまった.

2013 .9.24

ウルシゴキブリ復活の兆しに翳り

It darkens in a sign of Periplaneta japanna revival.

幼虫はとれたが,状況はあまり改善されていないようだ.

フレッシュな死骸.

・・・・・・・.

ちなみに,ウルシゴキブリを翻訳機にかけると「Lacquer tree cockroach」となった.

逆引きするとちゃんと「ウルシゴキブリ」となる.

2013 .9.20

Archiblatta hoevenii ついに逝く

It dies to Archiblatta hoevenii.

ついに★となりました.

次は,F1に頑張ってもらわなければいけない.

2013 .9.19

ホリカワクシヒゲガガンボ

Ctenophora (Pselliophora) bifascipennis.

給湯室床に転がっていた.

摘むと,まだ身体は柔らかかったので,軽く展足したところ.

触角から♂なのが分かる.

ガガンボにしては,「綺麗」である.

最近は,虫類の「綺麗」を理解出来る人が少なくなった気がする.

害虫でも,綺麗な箇所は綺麗なのだが.

2013 .9.18

オナガシミ復活2

Revival of Ctenolepisma longicaudata.Part2.

今年,3月に復活したオナガシミ.

順調に成長,繁殖している.

乾燥を好む種は,湿度は苦手のようだ.

かといって,適度な霧吹きも必要.

成虫と共に,銀白色の幼虫(赤矢印)が美しい.

2013 .9.17

クマネズミAなんとなく元気なし,心配.

The black rat of hand riding is depressed.

It is anxious.

生後803日.

唯一,人間に慣れ,素手で触っても,お互いの痛みを理解してくれているかのような行動をする♀成獣.

最近体重が減ってきている.

血尿も出ており,少し心配している.

2013 .9.14

アダンソンハエトリ何食べてるの?

What is Hasarius adansoni eating?

飼育棟階段に,最近ハエトリが多く見られる.

普段,餌になるような物をあまり見かけた記憶がない.

しかし,クモが増えるには餌が必ずある.

撮った写真は,たまたま餌を食べている時だった..

何かくわえていると思ったが,写真を拡大して分かった.

タバコシバンムシ.

で,もう少し調べたら,階段に保管したZFからタバコシバンムシが発生していた.

納得.

2013 .9.12

ムカデの床と脱走防止

The breeding floor of a centipede, and the prevention from desertion.

過去に,無数のオオムカデ類を飼育してきたが,以下のセットが今の所一番良いように思える.

床:ミズゴケたっぷり.

給水器:陶器の水入れ.

ケース:コバシャ.

添加剤:トビムシ.

餌:ピンク,イエコ.(ゴキブリ類は反応弱し.これはオーナメンタルPoecilotheria regalisも同様).

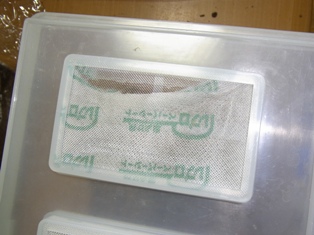

コバシャでも,天窓はステンメッシュの網を入れないと,この容易登って逃走しようとする.

入れておいて良かったステンメッシュ.

2013 .9.11

Archiblatta hoevenii 終焉

The end of Archiblatta hoevenii.

昨年の11月に入手して以来,合計26個の卵鞘を生んでくれた.

後半の数個は,形もおかしくなり,孵化していないが,自然環境化では孵化していたかもしれない.

1卵鞘22の卵があったとすると,572匹の幼虫が孵化した事になる.

自然界では,600匹以上の幼虫が,1匹の雌より生まれた事になる.

しかし,現地では多くは見かけないらしいので,捕食者や病気などが数をコントロールしているのかもしれない.

この雌は,腹端部が変形してきており,これ以上の産卵は望めそうに無い.

ワモンゴキブリも,成虫になってから1年以上生きるが,産卵は1年以内に衰えてくる.

老後の時期を迎えているのだろう.

2013 .9.10

ドブネズミの発育経過

Growth progress of a brown rat.

8月28日に生まれたてのドブネズミの子供.

毛は生えていない.

約11匹確認できる.

生後6日後.

うっすら毛が生え始めている.

生後8日後

全身毛が生え,ピンクから鼠色になってきている.

生後13日後.

今日の様子.

走り出しそうなまで成長した.

ドブネズミは,この時期多少いじっても,育児放棄等しないが,クマネズミは簡単にはいかない事が多い.

2013 .9.9

タヌキモ

Lentibulariaceae

タヌキモの名前や,簡単な生態は知っていたが,今日まで興味の対象ではなかった.

食虫植物は元々好きで,子供の頃は,ハエトリソウ(Dionaea muscipula)や,サラセニア(Sarracenia)を,毎年育てていた.大人になっても,毎年秋の投売りで,一株100~300円で販売されているウツボカヅラ(Nepenthes alata)などを買い,育て楽しんでいたが,タヌキモは一般的には流通していない為,忘れかけていた.

ひょんなことから近くの水たまりに発生していたサンショウモ(Salvinia natans)を採集した際,その中に紛れているのを発見.

良くみると,変わった植物である.

皆さんも,意外と身近に生息しているかもしれません.

探してみてはいかがでしょう.

2013 .9.6

Therea regularis 卵鞘

Ootheca of Therea regularis.

やっと産み始めた.

卵鞘の外観は,他のTherea属と変わらない.

2013 .9.5

クマネズミの身体能力

Physical strength of a black rat.

クマネズミの殺鼠剤抵抗性個体たち.

1ヶ月殺鼠剤のみを食べさせても,全く動じない者たちである.