ゴキブログ一覧

2015 .7.23

Paratemnopteryx colloniana手を登る

It looks like Paratemnopteryx colloniana climbs the arm.

糞は白くサラサラ.

床換えしなくとも,飼育環境は劣化しない.

さらに,初齢幼虫は適度に小さく,固形飼料に絶えず群れているので,ヤエヤマサソリやマダラサソリの幼体の餌にちょうど良い.

私的には,レッドローチ(トルキスタンゴキブリ)より餌ゴキブリとして活躍している.

しかし,平気で人にまとわり付く習性はちょっと困る.

2015 .7.22

野生キノコ食うか?

Eat a wild mushroom?

現場から採集してきました.

美味しそうなキノコです.

が,人が食べるには危険なので,Archiblatta hoeveniiに.

エリンギにと合わせて配置.

翌日.

結構食べてます.

その翌日.

1個は跡形も無くなくなり,もう1つもこんな感じ.

人食用の販売されているキノコで,エリンギ以外はあまり食わないが,もしかしたら野生のシイタケやエノキは食べるのかもしれない.

2015 .7.21

クロゴキブリまた出た

Periplaneta fuliginosa re-haunting

会社で夜シャワーを浴びようとシャワー室に行くと1匹発見.

急いでカメラを取りに行き,戻ってきてもまだそこにいた.

飛翔直前のポーズ.

この直後見事に飛ぶ.

そしてこの位置に.

クロゴキは本当に良い被写体である.

素早い割には,カメラを忌避することなく,収まってくれる.

その後,囚われの身となり,実験に供されたのであった.

2015 .7.17

ヤモリはがし

Rescue from the roachtrap of the gecko

先日放したヤモリだが,嫌な予感がしてローチトラップを調べたら予感的中.

元居たネズミ室も同様のトラップが設置してあり,そこで生き残っていたのだから,ゴキブリ室でも大丈夫と思ったがダメであった.

しかし,まだ生きている.

手近にあった炭カルを振り掛ける.

ゆ~くりとはがし,はがれた隙間に炭カルを押し込んでいく.

も少し.

取れました.

自分で言うのも何ですが,お見事!

しかし,指があっちこっち向いているので,しばらく飼育して回復を待ち,ローチトラップは破棄して,再度放そうと思います.

注:商品名「ごきぶりホイホイ」に捕まった場合は,この方法で剥がせないと思います.

2015 .7.16

モリチャバネゴキブリ

Blattella nipponica

壱岐で採集された個体群.

すでに5年になるが,全く頑健.

餌がカビてもガンガン食って増えている.

清掃後.

前回は3月末に換えているので,次は11月ころで良いだろう.

2015 .7.15

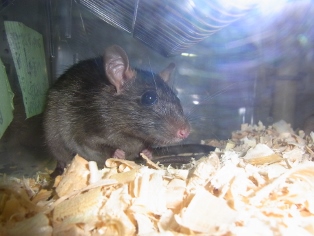

クマネズミ親子

Parent and child of the roof rat

そろそろ子供を親から引き離す時期が来る.

その前のショット.

親は警戒.

仔は興味津々といったところ.

2015 .7.14

ニホンヤモリ出現

Gekko japonicas appearance

ネズミ室の整理をしていたら,落ちてきた.

ゴキブリを食べているのか栄養満点な状態.

日本のヤモリは,本種とオガサワラヤモリ・ホオグロヤモリしか飼った事は無いが,本種は,動きはゆっくりでそれなりに扱いやすい.

オガサワラが最もスロー.

ゴキブリ室に放すこととした.

ちなみに,ウィキペディアに使われている個体は,見るからにやせ細り,ちょっと可愛そうな感がある.

2015 .7.13

Henschoutedenia flexivittaの卵嚢

Ootheca of Henschoutedenia flexivitta

ハイイロゴキブリに外見はよく似ている.

本種も,卵胎生である.

卵嚢が縦になっているので,現在産卵中.

片側で15卵以上数えることが出来る.

2015 .7.10

棚

Cabinet

大体多い日は,この棚4つ分のケースをいじる.

全景は,今度TVに出る予定(カットされなければ).

詳細はっきりしたら,この場でお知らせします.

2015 .7.9

ヒメチャバネゴキブリ全滅?

Blattella lituricollis is exterminated?

いつもの言い訳だが,ここの所大変忙しく,しばらく放置気味だった.

丈夫だが繊細なことはわかっていた種だが,今日見たら激減していた.

原因は,餌がカビて摂食不能になっていたからだと思う.

死骸がカビている.

シェルターもかび臭いので,全て解体し中の幼虫を全て救出.

まだ生きている個体がいた.

いつもはやらない1齢幼虫も含めた全数移し.

中プラケから小プラケへ縮小したが,まだ復活可能と思われる数が残っていた.

ヒメチャバネなどまた捕ればと思うだろうが,この系統は二度といけない場所の子孫.

何が違うというわけではないと思うが・・・.

2015 .7.8

Archiblatta hoevenii孵化卵鞘

Ootheca of the Archiblatta hoevenii which hatched

飼育ケージの交換を行った結果,かなりの卵鞘が出てきた.

左は孵化したと思われる卵鞘.

右はまだ.

平均的な大きさの卵鞘内の様子.

片側約11卵.

合計約20~22卵.

この卵鞘は孵化率100%のようだ.

2015 .7.7

車にチョウバエ

The sandfly which came flying to a car

ついでに車ネタをもう一つ.

ドアに付着したチョウバエ.

飛ぶ虫の中では殆ど警戒心が見受けられない種だ.

結構接近しているが,逃げようとする素振りを見せない.

ハエトリグモなどの格好の餌になりそうだが,本種が大量に飛んでいる汚水層室などではハエトリは見たことがない.

良く見るのは,巣を張るひょろ長いクモ.

良く考えたら何のクモか知らない.

調べてみます.

2015 .7.6

ハト糞爆弾

Pigeon droppings Bomb

近くのスーパーの駐車場に車を止めようと空きを探していると,1箇所良い場所に発見.

車を止め,降りてみると鳩糞が散らばっている.

上を見ると予想的中.

すごーく嫌な状況に立たされたと,移動を考えた瞬間「ドッカン」

もう如何でもよくなって,1時間ほど止めておいたが,計3個やられた.

2度と行かないと心に誓うのであった.

2015 .7.3

♂同士

Male × Male

飼育ケージ内ではよく見かける光景.

野外では交尾行動すら見る機会が無いが,起きているのだろうか.

2015 .7.2

Archiblatta hoevenii幼虫雌雄

The larval sex of the Archiblatta hoevenii

虫齢幼虫であるが,このサイズになると,雌雄が背面からの形態でわかり易くなる.

上が♂.

中胸の翅芽が腹部に伸びている.

下2匹が♀.

♂の様にならず,すでに♀成虫の形態をしてきている.

2015 .7.1

ゴキブリ採集結果

As a result of having captured Periplaneta fuliginosa

早くも7月に入りました.

クロゴキブリのシーズン到来.

先日仕掛けたトラップも驚きの成果が.

こんなに成虫がいたとは思いませんでした.

あまりの結果にちょっとビックリ.

笑えませんな.

2015 .6.30

サツマツチゴキブリ幼虫

Nymph of Margattea satsumana

今年2月に採集した個体のF1幼虫達.

続々孵化中.

野外に生息する小型種の初齢幼虫の多くは,なぜか樹脂でできた,自然界に存在しない筈の物の表面に多く付着している.

樹皮や,葉にも当然付着しているが,それより多くの個体が観察される.

場所は選ばないって事でしょうか.

2015 .6.29

クロゴキブリ採集

Collection of the Periplaneta fuliginosa

最近クロゴキグリがやけに目に付く.

やはり,捕獲しても逃がしていたら,当然といえば当然だが.

それでどの程度いるのか捕獲して見ることにした.

裏階段①

一晩で,この成果.

これは,予想以上に生息しているようだ.

裏階段②

こちらは0.

ネズミ飼育室内.

成虫が.

しかも♀.

前から見かけるごとに,外に出していたがまだいることが判明.

トラップを増やして継続して見ることにする.

2015 .6.26

クマネズミケージ内育児

The pup that a roof rat takes care of its baby in a cage

生後17日.

目が開いて,可愛さ全開.

しかし,この親は殺鼠剤抵抗性系統.

当然,仔もその血が受け継がれているはず.

とわいえ,外見ではそんなことは全く分からない.

この頃からハンドリングすると,成獣になっても人を恐れない個体が出るが,動きのすばやさは天性の物なので,ケージから出して遊んでいても,何かに驚くとどこかにすっ飛んで行き,行方不明となる.

写真を撮っていると,親が心配顔でこちらを注視している.

これまた可愛い.

2015 .6.25

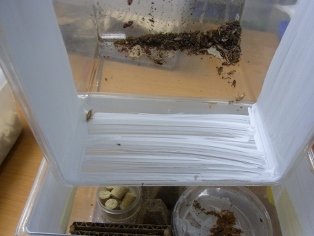

新ケージにホラアナゴキブリ移植

Nocticola uenoi uenoi is transfused into a new breeding case

昨日作った新ケージに壊滅ケージから虫体の移植.

直ぐ行わないのは,ミズゴケや紙シェルター,落ち葉,土など,今まで別々に管理していたものを,混ぜ合わせた為,馴染ませる目的がある.

が,紙シェルターは2~3日してカビが出,その後消滅するので,その後のほうが本当は良いと思うが,毎回壊滅に向かっているので,短日で移すことになってしまっている.

メス成虫発見.

この日,発見できた虫体は5個体のみ.

予備ケージを作っていなかったらと思うと,ぞっとする.

これから1ヶ月ほど卵鞘の孵化個体を回収する為,古いケージを管理する.

2015 .6.24

ホラアナゴキブリの飼育

Breeding of the Nocticola uenoi uenoi

今年の3月に予備ケージを1つ作成して,2ケージで管理していましたが,大正解となってしまいました.

今日見ると,古い方のケージの個体数が激減.

過去にもこのような状態になり,何とか切り抜けてきているが,こんな綱渡りは安定的な飼育が出来ているとは言えないでしょう.

で,新ケージ作製.

前回から気に入っている土中に紙質シェルター細かく切り,ちりばめる.

ミズゴケで通路を確保する為にミズゴケをかぶせる.

左はベースが土で腐葉土を少し混ぜ,土が固まりにくくする為落ち葉を粉砕して混ぜたもの.

それをケースに「フワ」と投入.

給水器や成虫潜み用ミズゴケシェルターを埋め込み,落ち葉をかぶせて完成.

マット交換は,半年に一度は行った方が良さそうである.

2015 .6.23

樹皮・木片

The bark and chip of wood

オオゴキブリ類の飼育をしていると発生する樹皮や,食いそびれた木片は,野外性のゴキブリ飼育には欠かせない小物である.

2~3cmの物でも,保存しておくと結構役に立ちます.

簡単に水洗いをおこない,乾燥させて保存しておきましょう.

2015 .6.22

ハエトリ給餌,2.

Feeding to saltigrade 2.

今度は仔グモ.

なにぶん,一人二役.

右手にカメラ,左手に虫持ったピンセットでチャレンジしているので,クモが虫を取る瞬間を撮影するのは難しい.

見事キャッチ.

毎回,この瞬間を撮ろうとしているがうまくいかない.

今回は,なんとかなった.

2015 .6.19

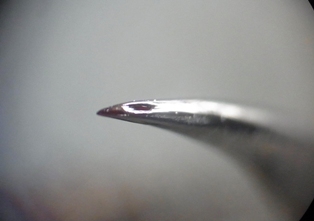

タランチュラの毒牙

Venom fang of the Theraphosidae.

左はインディアンオオナメンタル,右がたぶんメキシカンレッドニー.

どこに毒液を注入する管があるのか疑問だったが,見て納得.

イメージでは,内側か先端だろうと思っていたが,先端外側にあった(↑の箇所).

この牙が刺さり,この穴から毒液を注入されたらさぞ痛かろう.

2015 .6.18

Eucorydia sp. の交尾

Mating of the Eucorydia sp.

左♂.

右♀.

♀は腹部が幅広く,飛ぶことは出来なさそうだが,♂は舞い上がります.

野外では盛んに飛んでいるのかも知れません.

2015 .6.17

ネッタイトコジラミ給餌 2

Feeding of the Cimex hemipterus 2.

癖になった.

2015 .6.16

Archiblatta hoeveniiの優秀な個体

Excellent individual of the Archiblatta hoevenii

今いる幼虫の親の1匹.

現在も,全く孵化しない卵鞘を生んでいる雌がいる.

何が違うのだろうか.

雄は同居させているので,交尾が成功していない事は無いと思うが.

孵化しない親が死亡したら,受精嚢でも確認してみようと思う.

2015 .6.15

ヒメクロゴキブリその後1

The later state of the Chorisoneura nigra 1.

今回は,まだ失敗していない.

ポイントは,餌のカビ発生阻止.

それと,合わせてE藤君より沢山の個体を頂いたので,餌がカビている暇がないと思われる.

幼虫は,水容器脇に集合することは少なく,乾燥した樹材隙間にいる.

成虫の寿命がもう少し長ければ,鑑賞も楽しめるのだが.

2015 .6.12

ホラアナゴキブリ長翅終齢幼虫?

Is it last instar larva of the long tegmina and wings of the Nocticola uenoi uenoi ?

ケース底面のシェルター内で発見.

明らかに,普通の幼虫または成虫と形態が違う.

2015 .6.11

蚊拓

Mosquito print.

今年初の事務所内へのヒトスジシマカ侵入.

ホント仕事が手につかなくなる.

コメカミあたりに止まったところを,必中.

魚拓ならぬ蚊拓.