ゴキブログ一覧

2015 .9.4

ツチゴキブリにダニ

The mite which occurred in a breeding case of the Margattea kumamotonis kumamotonis.

矢印に先に見える点々が全てダニ.

今まで発生していた物とは大きさが違う.

そして,中を確認すると幼虫がいない.

死骸を探すと全て成虫なので,ここしばらく幼虫が発生していない可能性が高い.

生き残った成虫は20匹程度.

生んだばかりと思われる変な卵鞘.

よさそうな卵鞘を拾ってみたものの,拡大すると大半はダメそう.

良さそうな物と,ダメそうだが何とかなりそうな物を分け,

小プラケで経過を観察する事とする.

うまく繋がれば良いが.

2015 .9.3

クロゴキブリの交尾

Copulation of the Periplaneta fuliginosa

綺麗な個体.

新成虫同士だろう.

右が♀.

2015 .9.2

Deropeltis paulinoiのシェルター

Shelter of the Deropeltis paulinoi.

Deropeltis属を数種飼育したが,全てが刺激すると茶色の体液を放出する.

野生下では,個体密度が高くないので,多分外敵などの刺激により出すと思うのだが,飼育下の過密状態では,お互いの刺激で結構出しているのだろう.

左が元の色だが,見事に変色しているのが分かる.

しかし,変な死亡個体は出ないので,自家中毒はしないのだろう.

2015 .9.1

クマネズミの「グー」

Rock of Roof rat.

クマネズミが活動せずに,うずくまっている時の手(前足)

アップ.

ちなみにクマネズミの手の指は見かけ上は4本.

2015 .8.31

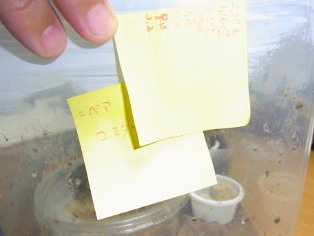

グリーンバナナ Giant 床換え

Panchlora sp.”Giant”

これはPanchlora nivea よりふた回りほど大きくなる.

Panchlora属は南米を中心に49種記録され,前胸背板に斑紋が出る種もあるようです.

ラベルを見ると6月に実施している.

2ヶ月間隔は平均的な間隔ですね.

順調に飼育できているとこのような感じです.

緑が映えます.

今後,Sp.はすっきりしないので.

こういった不明な種は,同定を始めたいと思います.

2015 .8.28

Panchlora sp. “Costa Rica “

Panchlora sp. “Costa Rica ”

黄色い個体が出る種.

このケージも,今年の3月からケージ交換していなかった.

ラベルは役に立ちます.

2015 .8.27

ヒメクロゴキブリ累代

Eon breeding of Chorisoneura nigra

羽化ラッシュ.

小プラケでは次期世代が発生した時,ケージ交換が大変になるため,早めに移行.

あまり変化ないが,中プラケです.

小型種のケージ交換は,タイミングが難しいですね.

2015 .8.26

大きくなったトビズムカデ

The Scolopendra subspinipes mutilans which greatly grew up

本当は,網越しではなく手に乗せたいのだが.

これで体長は14cm程度.

それでも,太っているので大きく見える.

前にも書いたが,ピンクを与えなくなって,突然死が無くなった.

さて,どこまで大きくなるか,楽しみである.

2015 .8.25

イエシロアリ乱心

Insanity of the termite.

4年目を迎えたイエシロアリの飼育ケージ.

突如,天空蟻道を作ってくれました.

防虫紙穴あき,この状態だと近いうちに餌の追加をしないともっと暴れまわった後,壊滅なんて事に成りかねない.

2015 .8.24

木曽の生き物2015

Creature of Kiso of the summer 2015

夜,腹ごなしに散歩に出たが,相変わらずゴキブリを見かけない.

クワガタやカブトムシもいない.

が,毎年のことだがツバメのねぐら.

「ツバメ」って正式な和名だったんですね.

学名はHouse(Barn) Swallow

「ゴキブリ」のような通称だと思っていた.

これだけいるのであれば,餌になる昆虫類は多いのだろう.

1匹だけで,手の届きそうな軒下にいた個体.

翌日はいなくなっていたので,皆に合流したのでしょう.

駐車場にいた,カマドウマの一種.

捕まえてきて,同定すればよかった.

モコモコの蛾幼虫.

久しぶりに疾走しているのを見ました.

スジモンヒトリの幼虫でしょうか?

今年は,粘着トラップを設置したので,冬か来年の夏に確認したいと思います.

2015 .8.21

Lucihormetica verrucosa羽化

Newly‐emerged cockroach.

ゴキブリっぽくないですね.

この状態のままだと,謎の生き物です.

2015 .8.20

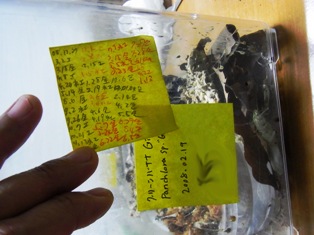

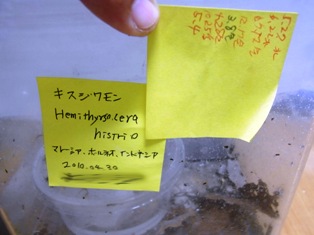

Hemithyrsocera vittata床換えのタイミング

Timing of the cleaning of the breeding container of the Hemithyrsocera vittata

以前も書いたかも知れないが,記録をとるのは大事です.

採集個体であればそのデータ.

ブリード個体であればそれの分かるだけのデータ.

入手した日や入手先.

見た目それほど汚くないが,床変えした履歴を見ると,3ヶ月前.

よく見ると汚い.

実際の汚れ.

丈夫な種だが,油断すると痛い目にあうのが常.

ゴキブリと言えど侮れない.

大事な種はこまめに観察しましょう.

清掃後.

2015 .8.19

Archiblatta hoevenii F3新成虫の誕生

Emergence of F3 of the Archiblatta hoevenii.

続々羽化が始まっている.

少しの刺激で,例の体液を分泌するため,多頭飼育は出来そうにない.

そこで,中プラケに成虫を移動.

ヤシガラと,腐葉土を混ぜ合わせ,水とシェルターを設置.

餌を設置して完了.

まとめ飼育が出来ないと,ケージばかり増えて大変なことになりますね.

何か考えないといけません.

そういえば,100均のヤシガラ圧縮用土が絶版になったと聞きました.

入手難しそうです.

見つけたらとりあえず,入手したほうが良いかもしれません.

2015 .8.17

ヤエヤマサソリ新子

The larva which just hatched of the Liocheles australasiae

ほかのHPでも,孵化した記事が載ってますね.

今頃が旬なのかもしれません.

これだけいて,餌も結構与えているつもりでも,いつの間にか2~3匹に減っています.

手前の茶色は餌ゴキ.

全てを成虫にするには,広いスペースと強い意志が必要です.

2015 .8.14

鹿児島県その他の生物in 2015夏

2015 Kagoshima other creatures collection in summer.

ゴキブリを探す過程でそそられた生き物たち.

暑い夏といえばクマゼミ.

東京でも鳴いているようだが,未だ聞いたことがない.

コガタアカイエカ.

だと思う.

抱卵中のトビズムカデ.

かなり大きな個体だったが,仔がいたので採集せず.

しかし,刺激したので食った可能性大.

ムカデの幼体は沢山見つかりました.

今頃仔ムカデが出る時期なのでしょう.

排水側溝内.

アシダカグモ成体が等間隔に張り付いていました.

ヤモリ集団産卵場所.

未孵化卵がまだいくつもありました.

孵化ベビーはアシダカに見つかったら一発で餌食でしょう.

2015 .8.13

鹿児島県ゴキブリ採集in 2015夏

2015 Kagoshima cockroach collection in summer.

8年ぶりの鹿児島.

しかも,フタホシモリゴキブリを採集した指宿.

開聞岳が目の前に大きくそびえている.

標高924m.

日本百名山のひとつらしいです.

確かに綺麗な形をしており,南硫黄島のような雰囲気があります.

ちなみに,こちらが南硫黄島.

さて,今回は野外の「ゴキブリ採集」の仕事.

人目はばからず,地表に顔を押し付け夢のような仕事でした.

とはいえ,山中には入れなかったので,目標は漠然と5種と定めました.

まず1種.

サツマゴキブリ.

ヒメチャバネゴキブリ.

そして,フタホシモリゴキブリ.

前回採集したときは冬だったのですが,今回は真夏.

動きが素早く,採集する気がなければただの虫として気にも留めないでしょう.

こんなにいるのに今まで誰も見つけていないとは不思議です.

小さくて写真は取れませんでしたが,これ以外にツチゴキブリと思われる初齢幼虫.

ここでは,4種止まりとなりました.

しかし,帰り道で訪問した施設のトイレ床にてチャバネゴキブリ幼虫発見.

これにて5種達成.

心残りはオガサワラゴキブリ.

ワモンゴキブリ

クロゴキブリ

も狙いたかったが,今回は日中の作業が過酷で,宿に帰って寝るだけ.

でも,久しぶりに楽しいひと時を過ごした.

2015 .8.12

ヒメクロゴキブリ新成虫誕生

The adult which just emerged of the Chorisoneura nigra

今年孵化した個体が早くも成虫となった.

屋外では年1回,室内では年2回の発生以上はしそうだ.

2015 .8.11

大阪のミドリガメ

Trachemys scripta elegans of Osaka prefecture.

関西支社に向かう途中の橋の上から.

大川の一部が囲われ池のようになった淀みにて.

甲羅にコケが生え貫禄十分.

日本の亀はこの先どうなってしまうのだろうか.

2015 .8.10

クマネズミの壮絶排除

Fierce struggle of the roof rat.

繁殖を開始しない雄2,雌1の大型飼育ケージに,現状打破の為,雄1を入れたのだが,3時間後に見に行ったら死亡していた.

攻撃される場所は下半身に集中する.

新参者が受けいれられる確立は低い.

2015 .8.7

鞄にチャタテムシ

The book louse which attached to a bag.

最近出張が多い.

搭乗待ちをしていたら,動くものが.

良く見るとチャタテムシ.

会社から持ってきたか,電車で移ったか.

いずれにしろ1匹なので,つぶして完了.

チャタテムシでよかったが,トコジラミの現在の広がりを考えると,どこにいても不思議ではない.

皆さん気をつけましょう.

2015 .8.6

Gyna lurida

The yellow type of Gyna lurida

綺麗.

丈夫.

よく増える.

よく飛ぶ.

四拍子揃った良いゴキブリである.

2015 .8.5

トコジラミ整列

Standing in line of the bedbug

1列に並んだ卵と,そこに集合した1齢幼虫.

集まってくるようです.

いつもの発言ですが,幼虫は可愛く見える.

話し変わりますが,8/9(日)放送のTVに出演します.

スカパーなので,見られる方は少ないかもしれませんが,こちらに少し写っています.

http://www.bs-sptv.com/monokurabe/

面白い番組です.

2015 .8.4

山形のヤマトゴキブリ

The Periplaneta japonica which I found in Yamagata

最近出かけることが多く,慌しい毎日です.

木造の建築物内にいたヤマトゴキブリ.

雌です.

卵鞘をつけています.

この個体は,この後私の手のひらに納まりました.

こちらでは,クロゴキブリよりヤマトが主流のようです.

ムシヒキアブの交尾.

双翅目の中でも大好きなグループ.

この2種で私がどこに行ったか分かった人はすごい.

PCOになりましょう(笑).

2015 .8.3

ど根性アブラゼミ

Gutsy large brown cicada

本日,スカイツリーの展望台に上りました(虫が出たとかではありません).

いつも見上げている事務所を,今日は見下ろして写真を撮ったり一般の人同様の楽しみ方をしてきました.

中央の建物が私が常駐している建物です.

が,やはり見る場所が変.

鉄塔にしがみついているアブラゼミ発見.

こんな高いところまで飛んでくるのですね.

高層ビルなどでは,外壁に風が当たり,ビル風に乗って,様々な昆虫類がビルの屋上に飛来します.

とはいえ,日本一のビルはあべのハルカス300m.

ここは,第2展望デッキ350m.

しかも,構造は風が抜けるような鉄骨.

ど根性ですね.

2015 .7.31

Archiblatta hoevenii野生キノコ食い2

Eat a wild mushroom 2.

都内某所よりまたまた採集してきました.

都会のど真ん中でもこれだけのキノコが採集できるとは驚いた.

試しに少量ずつ投入.

翌日.

いい感じで食べられているが,右上のいかにも美味しそうなキノコは全く手をつけていない.

もしかしたら猛毒?.

全部投入.

食いつきは良い.

が,日持ちしないようだ.

萎れてしまった.

2015 .7.30

クマネズミ幼獣ケージの床換え

Cleaning of the breeding cage of the puppy roof rat.

生後50日のクマネズミ.

まだピンセットで移動が出来る.

2015 .7.29

ネバダオオシロアリ羽アリ

Winged termites of Zootermopsis nevadensis

通常1匹単位でしか現れないが,今回はじめて大量に発生していた.

コロニーが手狭になったのかもしれない.

床換えの時期だろう.

2015 .7.28

ミドリガメ

Trachemys scripta elegans

上野公園不忍池.

巨大なミドリガメが日光浴をしていた.

子供の頃なら,喜んで捕りに行ったと思うが,今は喜ぶ気持ちにはなれない.

それにしても肥えすぎだ.

餌が心配だが,たぶん餌も外来種だろう.

2015 .7.27

はがしヤモリ回復

The gecko which I rescued recovered from a trap

剥がしてから10日.

数日前は,指もバラバラな感じで,無理に剥がしているので,骨折くらいしていてもおかしくないと思っていた.

が,今日見ると見事指が均等に開いて体を固定できている.

餌として入れたコオロギ3匹も完食.

しかし,ろくに運動できないカップでは腹も減らないのか,3日に1匹の割合.

だが,激痩せウィキ個体よりぜんぜん健全などで本日,再放飼.

粘着式トラップは全て回収し,ビン式に変える.

置く場所はとるが仕方ない.

これなら,万が一ヤモリが侵入しても,救出は簡単.

2015 .7.24

ゴキブリの個性

Personality of the cockroach.

最近また,ワモンゴキブリの個別飼育を始めた.

そんな中,気が付いたワモンゴキブリの個性.

同じ種でも,外敵から身を守るのが得意な個体や,雌とすぐ交尾できる個体などがいるのではないかと思う.

これは,ワモンゴキブリの固形飼料の食べ方と,給水時に容器に保水目的でミズゴケを入れているが,それをバラバラにする個体差.

8/13の個体は,餌もばら撒かず,平穏な暮らしをしている.

4/13の個体は,ミズゴケが好きなのか,引っ張り出す.

残り,1/13の1個体は,ミズゴケは引っ張り出さないが,餌はバラバラに食い千切っている.

このタイプが一番嫌い.