ゴキブログ一覧

2018 .3.5

ヤエヤマオオゴキブリ幼虫

Nymphs of the Panesthia angustipennis yayeyamensis

リュウキュウクチキゴキブリに続き約半年ぶりの生存確認.

ちゃんと生きているが.

いつかは役に立つ日が来ると信じている.

2018 .3.2

西表の幼虫

Nymph collected in Iriomote Island

ヤエヤママダラゴキブリとともに頂いた幼虫.

スズキゴキブリの幼虫かと思ったが,なんか違う.

腹端部をみれば見当はつくと思うが,1個体しかおらず,本土到着したばかりで痩せているように見えたのでそのまま飼育している.

飼育すればするほど,スズキとは動きが違う.

たえずピレスロイドにフラッシュアウトされた時のような動きをしている.

オオモリゴキブリの幼虫か?

今のうちに,写真撮っておこうと思うが,本当にジッとしていない.

2018 .3.1

マダラサソリに給水

Water supply to Isometrus maculatus

今日から3月.

年をとると季節の移り変わりが速いです.

いつもはシェルターの下に隠れていて,活動する姿を見ることは少ないが,水を散布してしばらくすると,突然シェルターの表面に出てきて走り回り始める.

静止している個体はなく,水を飲んでいるようにも見えない.

なんか,雨を喜んでいるように見える.

2018 .2.28

アマミモリゴキブリの幼虫

Nymphs of Episymploce amamiensis

フラッシュが写り込んでわかり難いがキスジとよく似ている.

これらが混生している場所では,見分けが難しそうだ.

2018 .2.27

ウシカメムシの啓蟄

Keichitsu (awakening of insects) of Alcimocoris japonensis

今年の啓蟄は3月6日.あと1週間ほど.

ぴたりと動く事はないはずなので,見逃さないようにと,毎日観察していたのですが,ついに昨日,日中動き始めました.

しかし,夕方はいつもの場所で就寝.

今日,会議室で打ち合わせをしていると,ついに飛んだり,壁をうろつき始めたため,窓を開け葉の上においてやると10分後にはいなくなっていました.

結局雌雄は確認できませんでしたが,無事旅立ってよかったと思います.

少し寂しいですが.

2018 .2.26

クロゴキブリ幼虫

Nymphs of Periplaneta fuliginosa

昨晩のこと.

動物飼育室の,いつもクロゴキが出る階段踊り場.

勢いあまって出てきたが,外気で体温下がり凍死寸前?

仰天し,緩やかに動いてはいるが,起き上がる力はなさそう.

何が初見だかわからなくなってきた.

吹くと起き上がったのでそのまま放置.

今朝見たら,いなくなっていたので,来た道を戻ったのだろうか?

2018 .2.23

キスジゴキブリ幼虫

Nymphs of Symploce Striata striata

まだ野外品かF1なので元気そのもの.

室内では気温の低い場所においているが,すでに成虫が出ている.

モリゴキブリ属の幼虫は各種よく似ていて,細部の形態を観察しないと同定は無理だろう.

これらは,終齢に近い幼虫.

2018 .2.22

西表島のお土産

Souvenir from Iriomote Island

同じ建物のK島君よりヤエヤママダラゴキブリの幼虫をもらった.

この時期でも沢山取れるようだ.

最近,マダラゴキブリ類の累代はことごとく失敗しているので,気合のセットを組んだ

(といっても基本は何も変わっていない).

2018 .2.21

シマヘビ脱皮

A Elaphe quadrivirgata shed off the skin for the 12th

前回1月10日.

今回は早かった.

綺麗にむけているが,どうして糞を水容器にするのだろう.

目.

容器を洗っている間,逃げ回るので,ポケットに入れたら相当居心地よかったのか,おとなしくなった.

もともと狭い所が好きなのだろうが,ちょっと驚き.

2018 .2.20

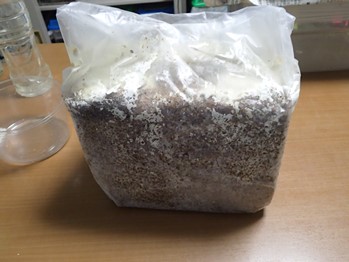

菌糸ブロック

Mycelium block

シロアリ飼育土壌に発生した黄色い菌糸と,ホラアナゴキブリ埋設木製シェルターに発生した濃緑カビ駆逐できるか試しに購入.

ついでに,ヨロイモグラにも与えてみる.

確か,昔食べた記憶があるのだが.

2018 .2.19

リュウキュウクチキゴキブリ

Salganea taiwanensis ryukyuanus

約半年ぶりのご対面.

活動していることはケージの横から見てわかっていたが,姿を見るのは床換えの時だけになっている.

今回も,朽木は半分残っている.

餌木追加の目的だけ考えるなら,1年に1回でもよさそうである.

2018 .2.16

今日のウシカメムシ

Living conditions of Alcimocoris japonensis

向きが変わっている.

よく見ると,周囲の葉に水滴のような跡が付着していた.

糞尿か?

だとすると,調子のよいときはこの周りをるのかも知れない.

この場所からいなくなったら目覚めの日になるのだが,再発見するのは大変そうだ.

2018 .2.15

オガサワラトカゲ回復

Cryptoblepharus boutoni recovery

痩せてくると,矢印の箇所の背骨が浮いてきて,やばそうな雰囲気を出してくる.

通常は,回復せずにそのまま逝ってしまう.

この個体も年末そうなっていたが,何とか背骨線が消えてきた.

2018 .2.14

キョウトゴキブリ飛翔

Flight of the Asiablatta kyotensis

床換えしていたら,♂が飛んだ.

飛んだ写真はありませんが着地した状況.

キョウトゴキブリでは,はじめて見たと思う.

ただし,今回はクロゴキブリのように長時間でなくジャンプして少し高度を上げ落下.

距離にして15cmほど.

ケージ交換中.

2018 .2.13

アオダイショウ脱皮

Elaphe climacophora shed off the skin for the first

本ブログ初登場.

昨年11月に駆除されかけたアオダイショウです.

当時で155cm.

それが脱皮.

確か前日も餌を食った気がします.

この個体も捕獲されたときは,シマヘビ同様体は傷だらけ.

口先の傷は脱皮をしても直りません.

来た当初は,腹が減っていたのか抵抗なくおとなしい性格だったのですが,今は私の指を食べようとするまで?元気になりました.

餌食いは良いですが,この性格なおしたいです.

で,「アオダイショウ」で検索したら口先がそっくりの写真発見.

最初は,同じ個体かと思いましたが,少し違うので偶然だと思います.

が,本当にびっくりしました.

2018 .2.9

ウシカメムシ 2

Alcimocoris japonensis 2

前にも書いたように,いつも使っている打ち合わせ室の植物についている.

室温は毎日使用しているので,日中は暖房により20℃は超えている.

週1回程度思い出すと見ていたのだが,まったく移動していないので,もしや死んでいる?のかと思っていた.

ところがどっこい,向きが変わって同じ場所にいる.

もしかしたら,暑苦しくて寝返りを打ったのかもしれない.

安心と同時に,何時までこの状態でいるのか気になりだした.

啓蟄ころ動きだすと感動するのだが.

あと20日ちょっと.

楽しみである.

で,こうなると飼育できるか気になる.

ネットで見ると,どうやら出来るらしい.

飼育するなら繁殖を狙うのだが,雌雄がわからない.

簡単に前胸背板の形状でわかるような気がしていたが,ゴキブリのように腹端部を見ないとわからないようだ.

今起こして確認するのは可愛そうなので,動き出したら確認することとした.

それから考える.

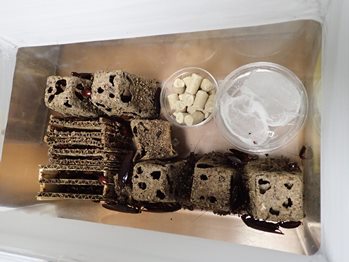

2018 .2.8

ヨロイモグラゴキブリ餌

Macropanesthia rhinoceros food

食いが激しい.

毎回,こんな感じで入れるのだが.

沢山食べるのは良いことだが,ユーカリの供給が追いつかなくなってきている.

2018 .2.7

キスジワモンゴキブリ復活なるか?

Will you revive the Hemithyrsocera vittata?

これは♀.

幼虫で確保できたのが4個体であった.

その後,死亡はなかったようで,すべて成虫となった.

気になるのは性比.

逃がさないように,つぶさないように確認すると♂1♀3.

4個体の繁殖性比としては理想でしょう.

ここまできたら,次は卵鞘を発見するまでがヤキモキするところ.

2018 .2.6

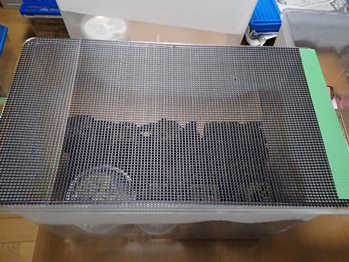

Periplaneta banksi床換え

Cleaning of the breeding case of the Periplaneta banksi

タンカルが落ちているが,ネットの効果は大で,以前のように防虫紙の穴あけと,脱出の心配がなくなり,管理が非常に楽になった.

種苗ポットもいい感じ.

2018 .2.5

粘菌のその後

After the Slime mold

それ以上大きくなることなく,そのままの状態で褐色になっていた.

触ったら舞い上がりそう.

これはこれで,神秘的.

このまま放置することにした.

2018 .2.2

ゴキブリの化石

Fossil of cockroach

中国で採取された化石.

ジュラ紀の地層から出たものらしい.

ジュラ紀は恐竜全盛の時代.

この個体が,恐竜の走り回る草原の地表を飛びまわっていたのを想像するのは楽しいですね.

体長は18mm前後.

細身の形態はチャバネゴキブリ科ではないかと思われる.

尾肢が確認できる.

右前翅.

前胸背板.

紋様があるように見える.

左前翅.

2018 .2.1

Lucihormetica verrucosa

Lucihormetica verrucosa

与えている餌は固形飼料だけだが,昆虫マット(クヌギ等)も減ってくるので両方食べることができるようだ.

2018 .1.28

Polyphaga saussurei卵鞘

Ootheca of a Polyphaga saussurei

孵化まっ最中かと思ったが,2匹は少ない.

みんなで力を合わせて出てこないと時間がかかり,成功しないと思ったが案の定.

約1時間後.

脱出してはいたが,2匹とも仰天しわずかに動く状態であった.

残念.

2018 .1.27

粘菌?

Slime mold?

ネバダオオシロアリの有翅虫の集合マットから発生していた.

ネットで探すと「ツノホコリ」という仲間らしいことがわかった.

裏側.

写真ではわかりにくいが,根元はピンク色をしている.

きれいな色形をしている.

粘菌類は好きだが,枯れた後の胞子と日常的に見ることができないのが残念なところ.

2018 .1.26

Therea regularis卵鞘

Ootheca of the Therea regularis

すべての幼虫が羽化するタイミングとなった.

今のうちに古い卵鞘を捨てないと,新旧混ざってわからなくなる.

今産んでいるのは明るい黄褐色.

一方,古いのは濃褐色.

まだ新しい卵鞘はこれだけだった.

このくらいだと拾うのも楽.

今後,このケージに産下される卵鞘は新生卵.

管理もしやすい.

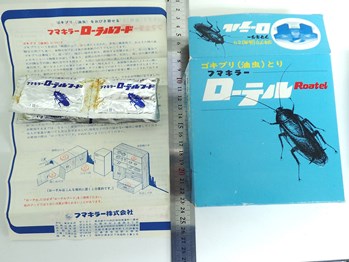

2018 .1.25

ローテルとCOCKROACH CATCHER

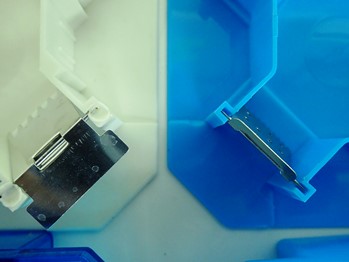

Roatel vs COCKROACH CATCHER

S籐先生より新品未開封のローテルをいただきました.

こんなすごいものは,数個も存在しないのではないでしょうか.

しかし,未開封とはいえ,発売は1974年?ころ.

同封のローテルフードはさすがに虫に食われ穴が開いてしまっていた.

早々,以前入手した中国製復刻もどきと比べてみた.

以降の写真は左がローテルです.

細かいところが違う.

本家が透明である場所が透明でない.

使われている樹脂も違うようだ.

入り口の押し上げ扉も,本家は溶着しているが,もどきは,はめているだけですぐに外れる.

ふたもサイズが違う.

本体とのはまり具合も,本家は絶妙な摩擦で外れ難いが,方やガバガバ.

これをいつ使うか,悩みどころだ.

2018 .1.24

Corydidarum magnifica

Corydidarum magnifica

ついに入手しました.

うまくいけば今後登場すると思います.

2018 .1.23

Paranauphoeta basalis飼育環境分け

Change of breeding method

今のところ順調に増えているので,今のうちに2ケージに分けた.

1つは今まで通りマット重視.

もいう1つは,マット簡略部分的設置.

このゴキブリは,脱皮ガラも食べ,糞も分解しやすいのか飼育ケージが汚れない.

このような種は,もっと広いケースで他の種とあわせて飼育できると面白いと思う.

2018 .1.22

ウシカメムシ

Alcimocoris japonensis

japonensisだったんですね.

会議室の植物の葉についていた.

この辺.

毎日使う部屋だがまったく気がつかなかった.

いつから居たのだろう.

接近して写真を撮ってもまったく動かない.

死んではいないと思うので,越冬中?

きれいな昆虫です.

大雪になるのを察して入ってきたのか?

2018 .1.19

卵鞘がマット

Ootheca is breeding material

Polyphaga aegypticaのケージだが,卵鞘が一斉に孵化してほぼ同じ齢数の幼虫がうごめいている.

特別,何か変わった事をした訳ではなく,普通にしていたらこうなるときもある.

手ですくい上げたところだが,幼虫が空卵鞘の合間に潜っており,卵鞘がマットのような状態になっている.

一方,予備で作っていたもう1つのケージは,卵鞘が全く孵化しなかった.

卵鞘が生育するには,適度な水分が必要だと思うが,加減がわからない.