ゴキブログ一覧

2018 .4.19

オガサワラウスヒラタゴキブリ激減

Megamareta pallidiola boninensis drop sharply

メインケージだが,動くものが見当たらない.

以前,もう1ケージ分けた方を確認すると成虫が3匹確認できた.

少しほっとするが,2008年より累代をはじめて,こんな状態になったのは初めて.

ケース下面を見ると,成虫の死骸が転がっているが,幼虫の死骸はない.

卵鞘が孵化していないようだ.

よく調べると,成虫が6匹.

1齢幼虫が7匹ほど確認できた.

卵鞘は孵化しており,ほかにも良さそうな卵鞘はあるので,生き虫と卵鞘を分け管理する.

これで,合計3ケージになった.

ひとつでもよいので復活するとよいのだが.

だめなら採りに行けばよいが,ここ数年採っていないので採れる保証もない.

まあ,何とかなると思うのだが.

ほんと,いろいろ想定外の事が起こる.

2018 .4.18

Diploptera punctataの好み

Selection of food of the Diploptera punctata

MFより食べると思いZFを与えていたが,最近,Oxyhaloa deustaやPhoetalia pallidaに比べ,食べ残しが多いことに気がついた.

そこで,2種を入れ比較した.

結果は

前.

約10日後.

お!MFの方が減っている.

しかし,ZFも食べている.

普通のゴキブリは,ZFを全く食べないので嫌いではないのだろう.

今後,混ぜて与えるべきか,MFだけにすべきか迷うところ.

2018 .4.17

シロアリ翌日

Next day

すでに蟻道が完成され,シャーレ内にはシロアリが活動していました.

さすがイエシロアリ.

恐ろしい早さです.

2018 .4.16

シロアリ給水塔

Water tower for termites

H瀬さんの飼育法を参考に作ってみました.

木に樹脂のL材をタッカーで貼り付け,その上に底面に3個穴を開けたシャーレをビス止め.

ミズゴケを入れて,蓋をした.

今後,シャーレ内のミズゴケが乾かないように管理してみる.

2018 .4.13

カベアナタカラダニ2018年の初見日

First seeing date of the Balaustium murorum 2018

知り合いからたまたまタカラダニの話題をもらい,早々屋上を調査したらもう出ていました.

昨年は,5/8に気がついたので,今年はだいぶ早いですね.

室内の爬虫類水槽のランプフードの上にも徘徊していました.

窓辺からここまでの距離は1mほどあります.

黒くて暖かいからでしょうが,結構奥まで入り込むのでいます.

水槽内で産卵したら,来年ここから発生するかもしれません.

注:あくまで小松がはじめて見た日であって,毎日観察した上での初見とは異なります.来年は早めに観察してみたいと思います.

2018 .4.12

Corydidarum属の脱皮殻の雌雄

Differentiation of sex by molting shell of Corydidarum genus

たぶん左が♂.右が♀.

う~ん.

わかり難いかな.

2018 .4.11

トコジラミ

Cimex lectularius

たまたま,撮影しやすそうな個体が入手できた.

私としては,今まで撮影した中でもよい出来だと思う.

だいぶ暖かくなり,トコジラミの繁殖が活発になります.

ご注意してください.

遠目では,こんな感じに見えます.

2018 .4.10

オガサワラゴキブリウイルス

Pycnoscelus indicus death virus

大東島のオガサワラゴキブリがやばい.

幼虫が死亡している.

ただ事ではないので,中を探すと死んだ幼虫の外骨格がいくつか見つかる.

生存は2匹.

オガサワラゴキブリで,幼虫が死亡する例は初めて.

これはかなりやばい.

2018 .4.9

オオムカデ死亡

Centipede death

昨年の6月にこちらに着てから,1年もたなかった.

残念.

大きいと思っていたが,実測すると20cm超えていなかった.

こんなことなら,1回くらいはピンクを与えればよかった.

最近の気持ちとして,ペルビアンを考えていたが,しばらくムカデはやめておこうと思う.

2018 .4.6

チャオビゴキブリ卵鞘孵化せず

Supella longipalpa ootheca did not hatching

昨年の秋に北海道で採集された♀成虫.

飼育していると,産卵開始したので,孵化するものと疑わなかった.

しかし,今日ですでに2ヶ月以上がたち,卵鞘も黒化してきたのでさすがに諦めた.

卵鞘を割ると,成長しておらず,この雌は未交尾だったようだ.

2系統目を入手できたと思ったが・・残念.

2018 .4.5

コマダラゴキブリ♂飛翔

Rhabdoblatta formosana ♂ Flight

♂です.

結構簡単に飛んだので驚きました.

瞬間(何も写っていないとこが飛んでるっぽい).

着地.

2018 .4.4

弱肉強食

Survival of the fittest

新人研修で研修所に行ってきました.

気温も上がり,シロアリ群飛のシーズンです.

そんなわけで,いかにもいそうな木片をひっくり返すと.

予想通りシロアリがいました.

ヤマトシロアリです.

しかも,ニンフが混ざっています.

とよく見ると,アリがニンフを引きずって持ち帰ろうとしています.

さすがに,シロアリも抵抗して一歩も引かず.

そこに,なぞのカメムシ出現.

しかし,ただの通りすがり.

講義が始まるので状態元に戻し撤収.

自然界は厳しい.

2018 .4.3

ネバダオオシロアリそろそろ床換え

Exchange the breeding cage of the Zootermopsis nevadensis soon

糞が下の方に大量にたまってきた.

翅アリも出すぎることだし,次回ケージの交換を予定することにする.

2018 .4.2

共食い

Cannibalism

その後,♀も来たので♂と同居させたが,食べられた.

良く考えればわかる事であった.

♂♀だから何となく容認していた.

今は♂のみ.

2018 .3.30

ヨロイモグラゴキブリ菌床その後

After the Mycelium block

齧って角が丸くなっています.

しかし,乾燥すると興味なさそう.

ユウカリは殆ど消滅.

やはり,ユウカリが優れている.

もう4月です.

桜もきれいに咲いています.

ゴキブリシーズン到来ですよ~.

2018 .3.29

Corydidarum magnifica 日光浴

Corydidarum magnifica sunbathing

日光浴をするというが,するのはこの1匹のみ.

2018 .3.28

リュウキュウクチキゴキブリ床換え後

After cleaning of the breeding case of the Salganea taiwanensis ryukyuanus

これがいつの間にか観察できなくなる.

最初だけだが飼育している実感がつかめる時.

2018 .3.27

2018年ハエトリグモ

Jumping spider 2018

痩せたアダンソンが机に遊びきた.

いつもなら,小型のゴキブリを与えるが,ここのところ忙しく,余裕がなかったので,トビムシ繁殖ケースに投入した.

トビムシは昆虫ではないが,食べるんですね.

せっかくなんでしばらく,この中に放置し様子を見る.

2018 .3.26

キスジゴキブリの床換え

Cleaning of the breeding case of the Symploce Striata striata

今のところ順調に飼育できている.

死骸がまったくない.

小プラケでは手狭になったので,中プラケにランクアップ.

F1発生が楽しみである.

2018 .3.23

コマダラゴキブリ羽化

Emergence of a Rhabdoblatta formosana

ヤエヤママダラゴキブリだと思ったら,コマダラゴキブリでした.

雌雄もそろっており,約4年ぶりのリベンジ.

F2に向け,今から作戦を練る.

こういったことが楽しいんだろうな.

2018 .3.22

Hemithyrsocera vittata 産卵

Spawning eggs of Hemithyrsocera vittata

祝.

やっと産卵が確認できた.

後は,本種が未交尾で産卵できるかどうか?

♂はいると思うので,孵化すると思うのだが.

ということで,たまたまWestvleterenを頂いたU田さんから今度はNeuhausを頂き,いつ飲もうか迷っていたWestvleterenを頂いた.

ビールは,地ビールのイメージがあったが,マイルドで甘みがあり苦味もある.

お世辞ではなく,「美味しい」味でした.

チョコレートもひとつひとつ小さい中に,いろんな具が入っており,大変美味でした.

2018 .3.20

単為生殖F9成虫

Adult of Parthenogenetic Periplaneta americana F9

孵化後約220日.

良い前胸背板です.

果たしていくつまでいくのやら.

2018 .3.19

コガネキヌカラカサタケ

Leucocoprinus birnbaumii

シロアリの飼育箱.

約一週間ぶりに様子を見ると見事なキノコが生えている.

調べると,「コガネキヌカラカサタケ」のようだ.

私の第一印象は「毒キノコ」なので,食うことは考えたことなかったが,今回調べると「毒キノコ」の記事は見当たらない.

逆に,「うまい」とまである.

食って見るべきか.

未知なるキノコと,ゴキブリのどちらが食べて(加熱します)安全か考えると,ゴキブリのほうが安心して食べれそうだ.

2018 .3.16

小笠原書き忘れ

Things I forgot to write

父島で見ることができるハカラメ(セイロンベンケイソウ)類は何種類あるでしょうか?

私は,2種だと思っていましたが,ビジターセンターで聞いたところ3種あるとのこと.

早速教わった場所に行ったら,簡単に見つかりました.

こちら.

茎の先端の葉に新芽が並んでいます.

ネットで調べると「シコロベンケイソウ」に似ています.

こちらは父島のどこにでも生えている種.

「セイロンベンケイソウ」

そしてもうひとつがこちら.

葉が長く,新芽は出すが沢山は出さない種.

二見港のそばの岩肌でのみ見ることができます(本当はまだあると思いますが私はここしか知らない).

で,過去のこの場所の写真を探して拡大したらビックリ.

上記2種のほかに,「キンチョウ」という細い葉の種も写っている.

この場所に行けば4種のハカラメsp. が見れることがわかりました.

もうひとつ.

この穴はなんだろうと考えていました.

人工的に開いた穴にしては,穴の中に蝋状の物質が付着している.

もしかしてと思い,クマバチの生態を見ると,どうもそれに近い.

今の私的な結論から行くと,オガサワラクマバチの営巣痕ではないかと思う.

いまだに驚きあふれる小笠原諸島です.

2018 .3.15

船中

On the ship

小笠原は片道24時間を必要としますが,いつも長いと感じたことはない.

遠ざかる小笠原諸島を眺めたり.

PC持ってくると仕事がはかどる.

外に出ると鳥や夕日が見れる.

今回は最後のひとかけらまで見ることができました.

2018 .3.14

父島最終日

Chichijima last day

小笠原のゴキブリはほとんど捕ってしまったので,写真もとる機会が減ってしまっている.

和名に小笠原とついているので,これ抜きには帰れない.

この写真からもわかるように,明るい場所は嫌いなのだが,頭を隠すととりあえずホッとするのか,動きを止める.

幼虫も同じ.

やっと活発になってきたグリーンアノール.

2018 .3.12

3月の父島

Chichijima in March

父島です.

NPOの研修ほかで来ています.

航海中船もさほど揺れず,島の天気も上々です.

気温は朝夕が幾分寒いです.

見かける動物も真夏に比べると少ないですね.

最近,注目しているのがプラナリア.

石をひっくり返すと見つかります.

ヒモムシ.

プラナリアではないですがナメクジ.

アシヒダナメクジ.

ひとつの石の裏に,ひしめいていました.

2018 .3.8

Polyphaga aegyptica

Polyphaga aegyptica

私の手元にあるアルメニア産 Polyphaga sp. はどうもアルメニアで採集された本種だったようです.

sp. というのはどうも気持ち悪く,これですっきりとしました.

で,これが良く増えちょうど孵化の終盤のようなので,床換えしました.

木片を入れたのですが,湿度を保つのに良いのかも知れません.

幼虫も多様なサイズが混ざってきました.

卵鞘もまだ孵化しそうな物があったので分けて保管.

床換え後.

Corydiidae科は,飼育していても臭気はまったくなく,触っても変な液を出すこともなく,ゴキブリの中でももっともゴキブリらしくないグループだと思います.

2018 .3.7

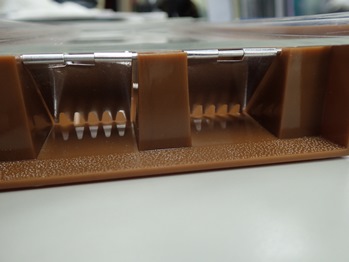

インタック

intac

ネットオークションでたまたま見つけたので即買いした.

ローテルは有名だが,インタックはまったく知らなかった.

パッケージもなかなか良い感じ.

ネットで調べてもあまり情報がないが,ローテルと同時期に販売されていたようだ.

入り口の仕掛けはローテルとよく似ている.

ローテルは入り口が4方向.

インテックは2方向.

壁沿いに設置するのであれば,インテックのほうが捕れそうだが.

比較してみたいが,汚すのがもったいない.

裏面.

価格は当時で390円.

2018 .3.6

ネバダオオシロアリの幼虫

Nymphs of the Zootermopsis nevadensis

1/13日に飛んだ翅アリを詰め込んだカップたち.

この内の1カップで幼虫が発生していた.

約2ヶ月.

前回同様の飼育をしたときは,全てマットに潜ったが,今回は4カップ全て潜らずに地表を徘徊しており,数も日に日に少なくなっていたので,ダメだろうと思っていた.