ゴキブログ一覧

2025 .8.14

高齢ワモンゴキブリ

Aged Periplaneta americana

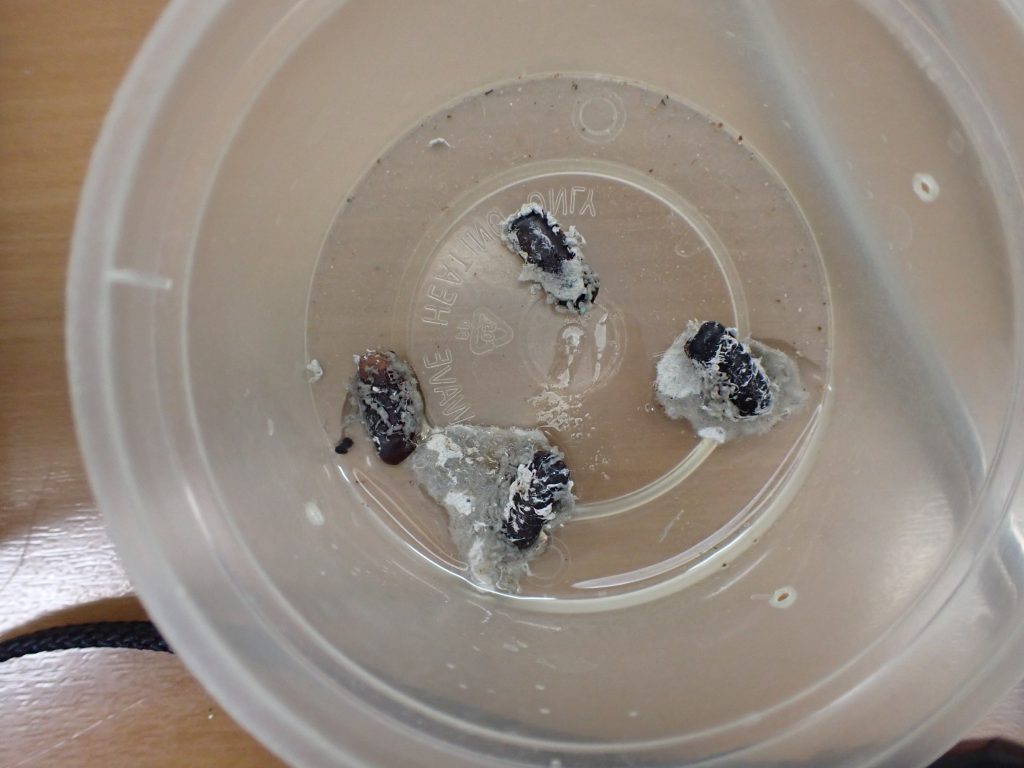

昨年孵化したワモンゴキブリが死亡しました.

寿命は1年と3か月.

早い方です.

死因は消化器系の病気?

腹端部に糞が固着しています.

また,腹板に黒いシミのようなものが浮き上がっています.

若い個体にはこの黒いシミはありません.

拡大すると排出口まわりが詰まって排泄できないようになっています.

こちらは別の個体ですが,同様に糞が固着しており排泄出来ない状態です.

こうなると当然産卵も行いません.

♂はこのような症状は見たことないので,雌だけの症状かもしれません.

♂の高齢は翅や触角がボロボロになることである程度わかります.

2025 .8.13

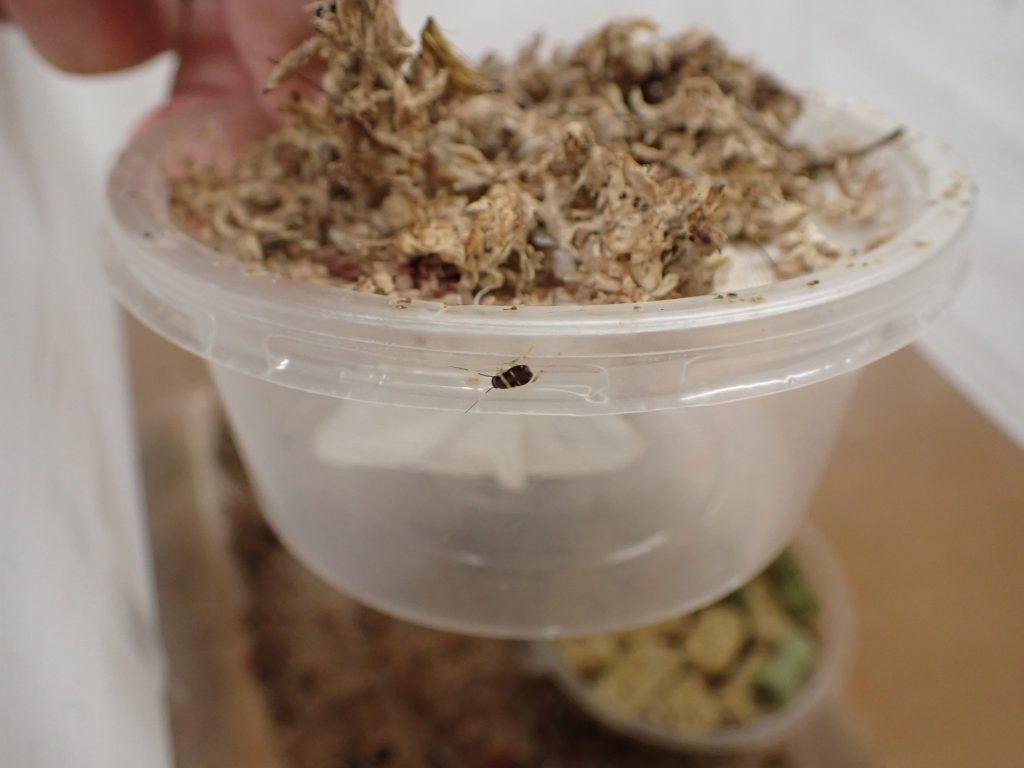

Allacta bimaculata 幼虫

Allacta bimaculata nymphs

成虫3か月目です.

このサイズのゴキブリにしては長生きしているのではないでしょうか.

幼虫も知らぬ間に孵化してました.

乾燥したミズゴケを容器底面に敷いておくと若齢幼虫の潜み場所の足掛かりになり,適度な湿度も保たれるようです.

2025 .8.12

キスジゴキブリ繁殖

Centrocolumna striata striata are breeding.

今年の1月にN代君が採って来てくれたキスジゴキブリ老齢幼虫ですが,すでにF1幼虫が産まれ中齢に育ってました.

成虫になってからあれこれやるより,今のうちから栄養を与えないと産卵できる成虫にならないのでしょう.

雑食性ってのは,楽な面こういった難しい面も併せ持っています.

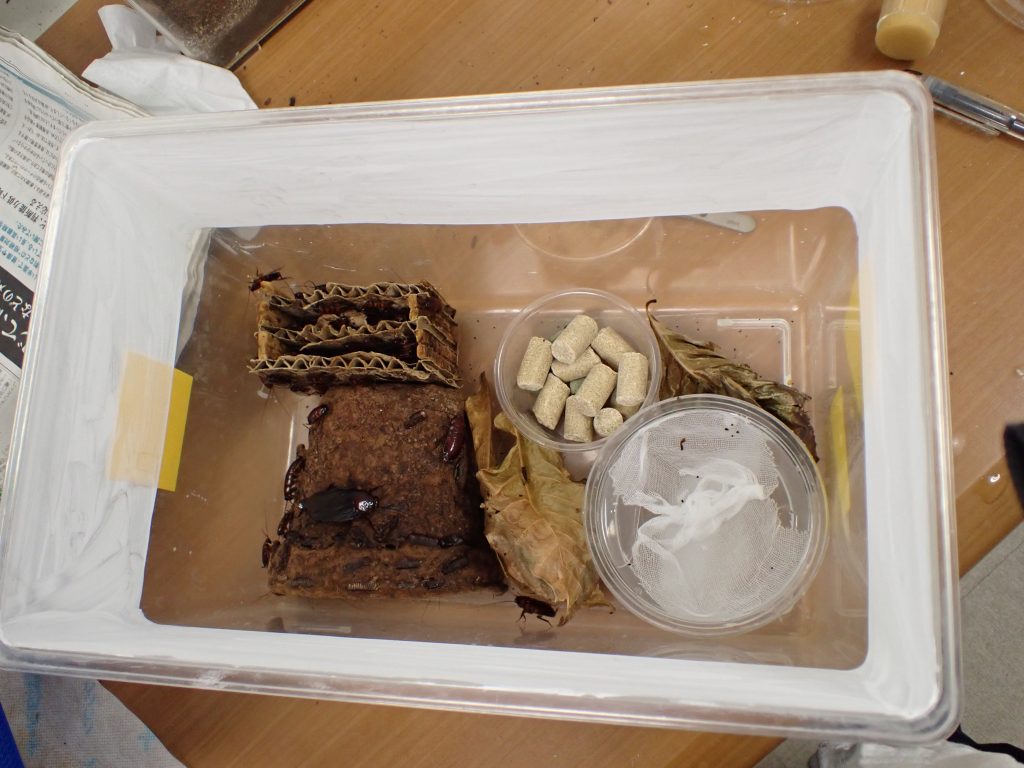

2025 .8.8

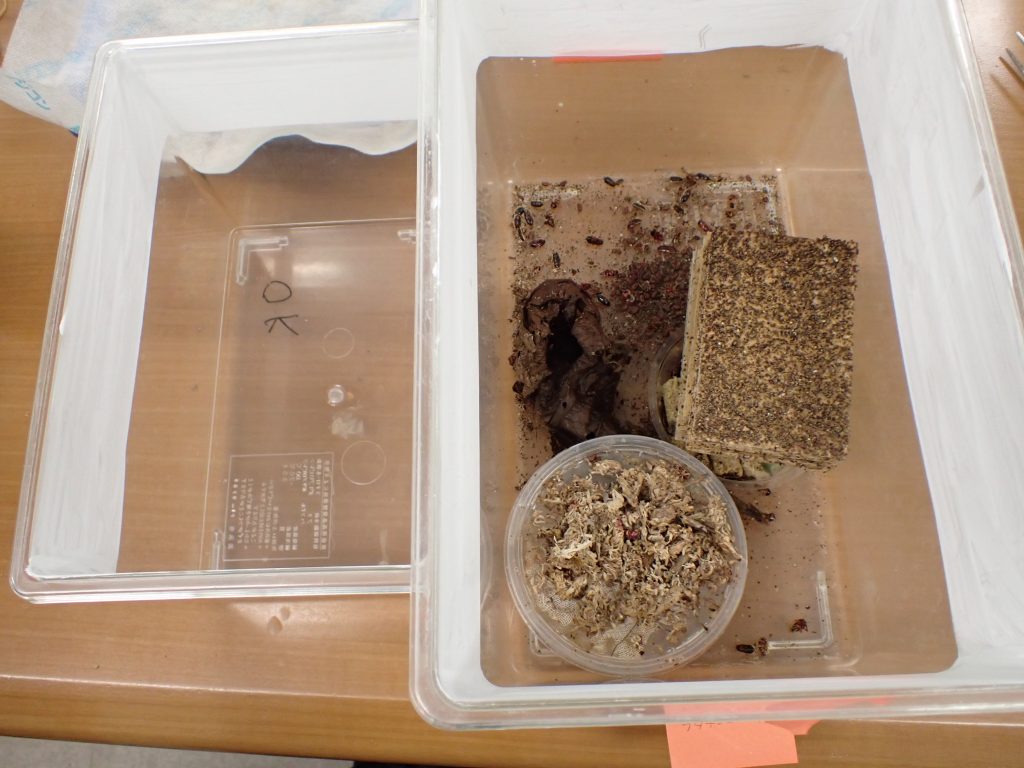

アマミモリゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Episymploce amamiensis

本種の飼育ケース交換間隔は比較的長く約半年に1回.

あらためて思うと,2015年から飼育しているが,ミナミヒラタゴキブリやモリチャバネゴキブリのように爆発的には増えず,かつモリチャバネゴキブリのように突然減少することもなく今に至っている.

フタホシモリゴキブリもどちらかというとそんな感じ.

長く飼育していてもライフサイクルが狂わないからだろう.

と言う分けで.約半年ぶりの床替え.

餌は何でも良く食べるので空.

ヤシガラタッパーは死骸や糞などが堆積して固着している.

樹皮の空洞は,数匹入っているだけ.

好むと思ったが今一つか?

成虫.

若齢幼虫.

本種も人を恐れない.

終了写真撮り忘れた.

2025 .8.7

Pachnepteryx pruinosa

Pachnepteryx pruinosa

フィリピンに生息する種です.

これは♀.

動きが非常に早く,ゆっくり写真撮影させてくれません.

腹面は撮影しやすい.

左が♂,右が♀.

本種も腹部のふくらみだけで識別ができます.

こんな感じで飼育しています.

東南アジアの小型種は他にも飼育していますが,本種は糞が糸状にケース横面に付き,綺麗な種なんですが飼育風景は汚く見えてしまいます.

2025 .8.6

ヤエヤママダラゴキブリ雌も逝く

The female Rhabdoblatta yayeyamana also dies.

寂し気な飼育ケージ.

♂を追うかのように♀もひっそりと死亡してしまいました.

なんでしょうね.

野生個体の幼虫はめったに死なないのに.

野外種の飼育の困難さが身に沁みます.

2025 .8.5

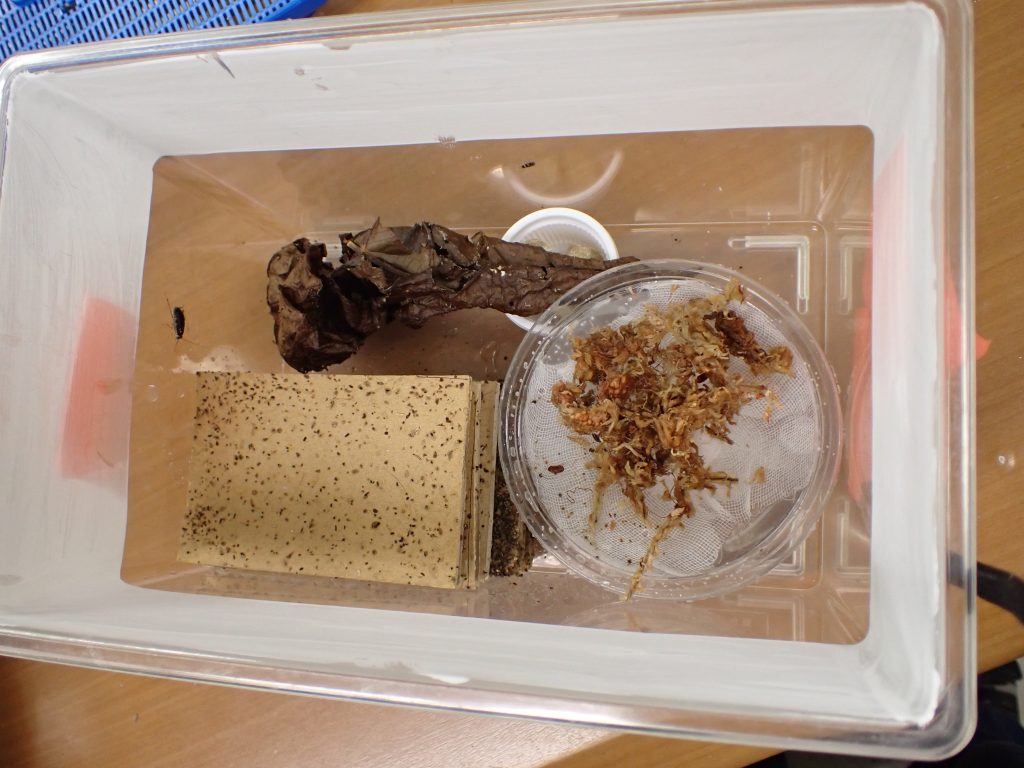

ヨロイモグラゴキブリ幼虫が食べた物

Food eaten by cockroach nymphs of the Macropanesthia rhinoceros.

ご存じの通りヨロイモグラゴキブリの飼育にはユウカリの葉が必要といわれている.

しかし,他にも色々食べる話もある.

そこで,最近ゴキブリに与えている各種餌を与えてどれを食べるか試しました.

幼虫の飼育ケージ(小プラケ).

飼育ケージ内に薄いお皿を入れ各餌を少量ずつ入れ様子見ました.

左から,やわらかプチコーン,MF,ドッグフード,乾燥イトミミズ,カメの餌,煮干しとなります.

5日後.

皿から無くなっているのは,やわらかプチコーンと煮干し.

煮干しなど食べるのか?

定期的にいろんな物を与えてみようと思います.

2025 .8.4

ルリゴキブリ床替え2

Cleaning of the breeding case of the Eucorydia yasumatsui Part 2

2個目のケージも数が激減しているのでセットし直しました.

篩いで幼虫を拾いましたが小さいのは落ちてしまい確保できたのはこれだけ.

仕方ないので若齢幼虫や卵鞘をザザっと集めて容器に入れ,新しいケージに戻します.

餌とか葉っぱを入れてとりあえず終了.

簡単で難しいルリゴキブリ類.

2025 .8.1

Princisia vanwaerebeki ‘Tricolor’

Princisia vanwaerebeki ‘Tricolor’

最近入手したマダゴキ.

3色ということで多分,黒・茶,黄のトリカラ―.

種はPrincisia vanwaerebekiらしいのだが大きさが明らかに違う.

本ブログでも過去に紹介している似たようなマダゴキに以下がある.

上がGromphadorhina portentosa ’black and white’.

下がPrincisia vanwaerebeki ’black and white’.

ペットローチの闇ですね.

違いはあるようですが今一つよくわかりません.

属まで違うことないはずなので一度じっくり観察して違いを整理したいと思います.

2025 .7.31

龍ヶ崎の動物たち2025年7月

Animals of Ryugasaki City July 2025

早いもので7月終わり.

いろいろ出現するのでまとめてみました.

同定はゴキブリ以外はあやしいのでご指摘ください.

セスジスズメ幼虫.

この質感いいですね.

これが成虫の姿ならもっと人気出そう.

種類皆目わかりませんが,この盛り上がる翅の形が面白い.

電灯下に落ちていたシロスジカミキリ.

ニホントカゲ.

昨年採集したイラガ繭が今頃羽化したのですが中身逃走.

最後にアリの女王.

外から中まで楽しい楽しい.

2025 .7.29

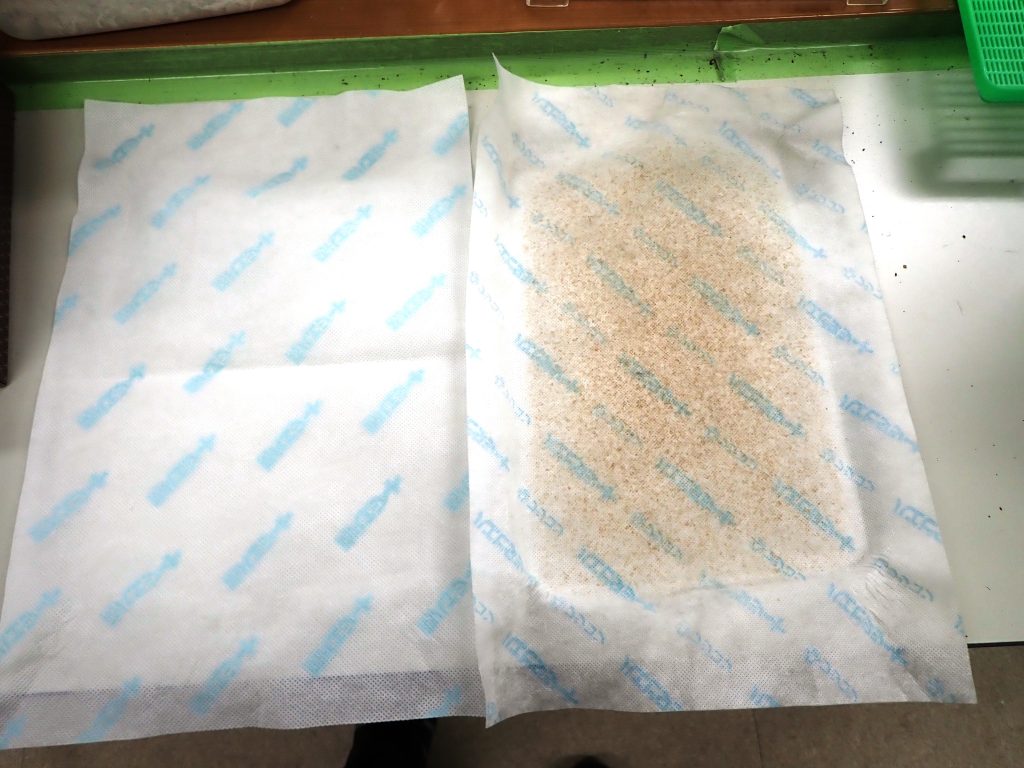

防虫紙の漂白

Bleaching of insect repellent paper

ノミバエなどの侵入防止に使っている防虫紙ですが,飼育しているゴキブリの種類や長く使用していると汚れてきます.

右が汚れた物.

Deropeltis属は大体こんな感じになります.

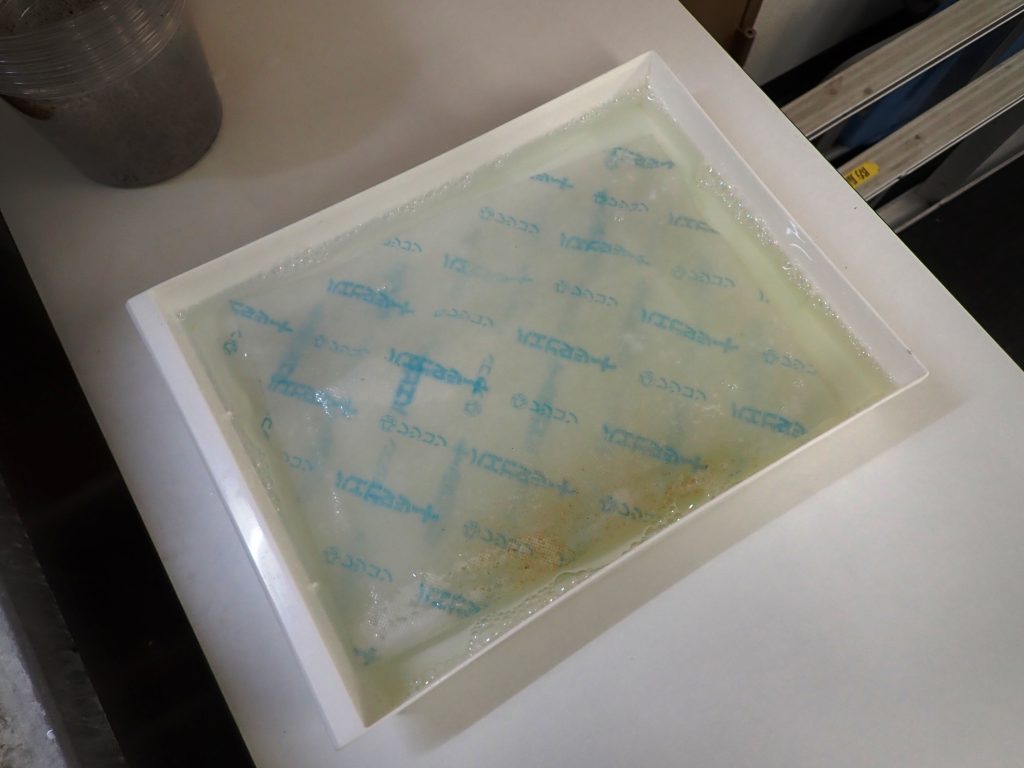

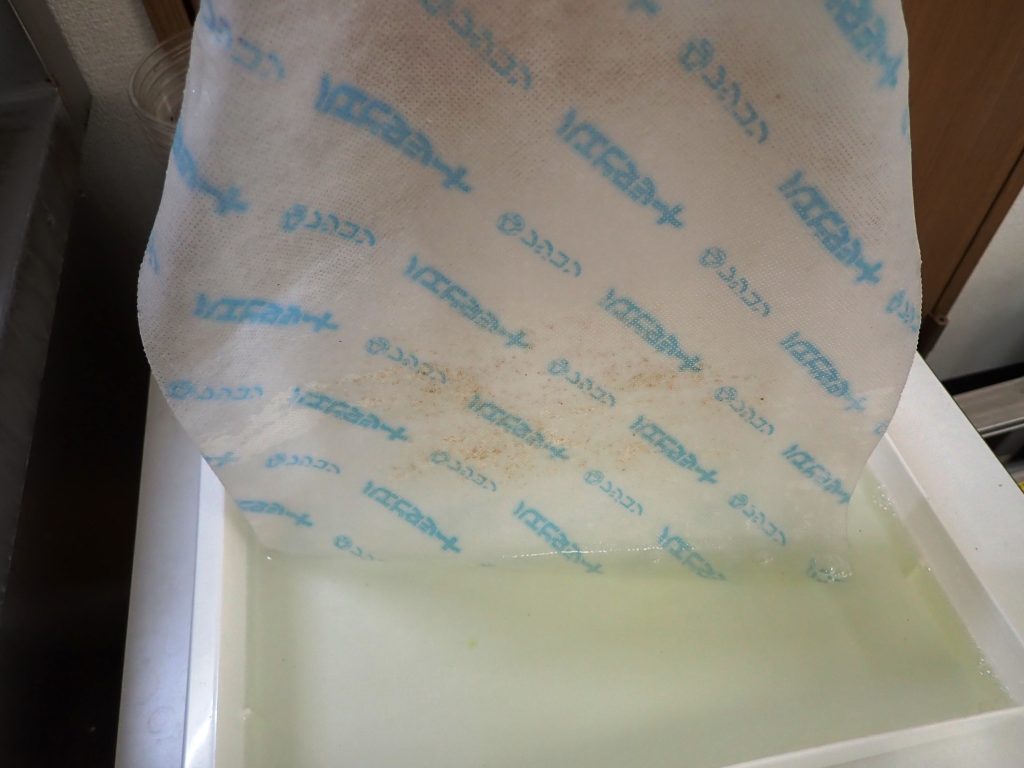

そんなときはこちら.

漂白剤につけるだけできれいになります.

まずバットに水を張り,適量を入れます.

攪拌し,汚れた防虫紙を入れるだけ.

数分で汚れが落ちます.

1時間も置いておけばこんなに綺麗.

薬剤に触るときはビニール手袋をしてくださいね.

2025 .7.29

ヤエヤママダラゴキブリ♂幼虫死亡

Death of Rhabdoblatta yayeyamana male nymph

いい感じで雌雄1ペア残っていたのですが流されている間に♂が死亡しました.

累代個体ってなんでこんなに弱いのか?

残るは雌幼虫だけ.

暖かく見守り飼育したいと思います.

2025 .7.28

島流し4

Banishment to an Island Part 4

まだ流れています(笑).

多分イエゴキブリの幼虫です.

2025 .7.25

島流し3

Banishment to an Island Part 3

素晴らしく長い触角です.

2025 .7.24

島流し2

Banishment to an Island Part 2

でも楽しいです.

2025 .7.23

島流し1

Banishment to an Island Part 1

離島に島流しになってました(笑).

2025 .7.22

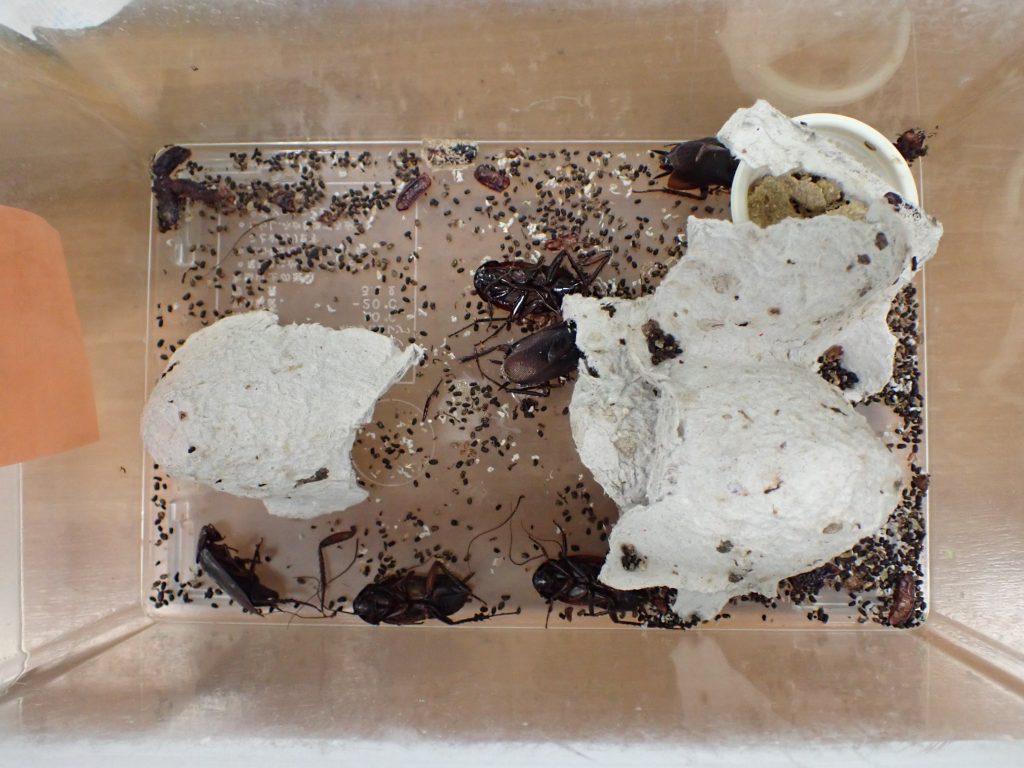

Periplaneta banksi復活

Periplaneta banksi reproduction

今年1月から2ケージに分けたり,土入れるなどいろいろやり始め,やっと安心数まで増えました.

1つ目のケージ.

2つ目のケージ.

幼虫期はこれだけサイズがばらけるのですが,いつの間にか成虫だけになる不思議.

このケージは産卵,孵化を半ばあきらめていたOld Adultsケージ.

死骸が多いので床替えしました.

以前から気になっているのがこのチャタテムシ.

これが増えてくるとゴキブリの繁殖が衰えてくる気がしている.

過去にも,モリチャバネゴキブリやヤマトゴキブリが増えなくなってきているケージにはチャタテムシが大発生していることが多いように思う.

これは私の知人も感じているようで,謎の解明に取り組みたいと思う.

とりあえず今回はこれで少し安心.

2025 .7.18

キチャバネゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Centrocolumna japonica

2022年より飼育しているキチャバネゴキブリ.

今年で3年目を迎えました.

単純に考えると最低F3のはず.

2ケージで飼育していたのですが,ちょうど今老齢幼虫で卵鞘がない時期であることと,なんとなく昨年の勢いがないので統合しました.

案の定,2ケージあわせて十数匹しかいない.

これは成虫.

まあ,ほとんどが幼虫なのでこの床替えで盛り返してくれれば問題ないのですが少し不安がよぎります.

一度も変えてなかったので,タッパー内はシロワラジが大繁殖.

ちょうど別飼育していたシロワラジが全滅していたので回収して飼育します.

床替え終了.

増えてほしいです.

2025 .7.17

クロツヤゴキブリ♂

Adult Melanozosteria nitida

♂成虫が死亡しました.

まだ間もないので観察.

今年2月頃成虫が出ているので,成虫寿命としては5か月程でしょうか.

頭部顔面.

見事に真っ黒.

肛下板と後脚.

痛そうな尾突起です.

肛上板と尾肢.

前胸背板と翅.

背面全体.

寄り添う成虫.ペアでしょうか.

飼育しているゴキブリの中では,煮干しをよく食べる.

ヒメクロゴキブリと同じ感じ.

2025 .7.16

フタテンコバネゴキブリやっちゃいました

Failed to raise of Lobopterella dimidiatipes

何度もやらかしている失敗.

水切れ.

水がなくなってから2~3日は経過しているだろう.

ケージの水や餌の管理は棚ごとに実施しているので,その中のひとつだけ水が切れて放置されることはあまりないのだが,年に数回どうしても発生する.

やったことは仕方ないので復旧させるが虫体が全滅ではどうにもならない.

ぱっと見動きがない.

が,シェルやーや乾いたミズゴケ内に少し生存G発見.

少ないので小プラケに変更して水,餌へのアクセスを向上させる.

大小含め十数匹はいそう.

皆さんも気を付けましょう.

2025 .7.15

サツマツチゴキブリ増えた~

Increase in the number of Margattea satsumana

今までにも,成虫からF1は容易に繁殖できたが,今回は若齢幼虫からの飼育でしかも沢山産まれている.

こと次のF2が大切だが,何はともあれうれしい.

まだまだ小さいが成虫にはなるはず.

2025 .7.14

なないろ日和出演 2

“Nanairo Biyori” 2025, Mite Edition, Part 2.

またまたおよばれして今年は2度目.

毎度のことですが,薬丸さん,香坂さんいろいろ話させていただき楽しかったです.

香坂さんのインスタグラムに私も写ってました.

有難うございます.

今回は久しぶりに浜谷さん.

スタジオでお世話になったマックンさん,高橋さん有難うございました.

水口さんとも少し話できました.

これで今年は多分終了.

来年またご都合よければお願いします.

2025 .7.12

昆虫も暑さにばてる

Insects also suffer from the heat

クモが垂れ下がっている.

暑さでバテたかと思い近づいて見るも反応なし.

つついたら逃げたので死んではいなかった.

人と同じで大の字になって放熱していたのか?

似たような虫がいるかと敷地を1周すると,バッタも日陰でジッとしている.

トンボも日陰で食事.

ハチでも食べているかと思ったが,白く垂れさがっているのは卵っぽいのでハエか?

食事の邪魔はしたくないので,あまり近づかなかったが動きたくなさそうだった.

まだ7月だというのに,屋外生活者には大変な時代が来てしまった.

2025 .7.11

大阪系トビイロゴキブリほぼ全滅

Osaka strain Brown cockroaches nearly wiped out

卵鞘を採るため成虫を飼育していたケージだが,残り♀2匹となった.

大阪系統はこれが最後.

この中から回収できたまともな卵鞘は4個.

これらはいつものように殺菌して孵化容器に入れ保管.

今のところ20個近く殺菌卵鞘があるので何とかつなげると思うが,やはり心細くなる.

孵化しろよ~.

2025 .7.9

白眼ワモンゴキブリ♂×黒眼ワモンゴキブリ単為発生♀成功

Successful of white-eyed male × black-eyed parthenogenesis female American cockroaches

昨年12月20日に孵化した幼虫たちが続々成虫になり始めました.

逆の交配は♀が産卵せず終わりましたが,白眼♂は交尾能力が維持されていたようで,単為発生した♀と精子の受け渡しが出来たようです.

こちらは♂.

♀.

卵鞘.

正常そうです.

これから孵化する幼虫には白眼が混ざるはずです.

2025 .7.8

Arenivaga tonkawa♀

Female of Arenivaga tonkawa

ちょうど今しがた息絶えたような♀.

腹面.

寿命は3か月程度でしょうか.

このグループの砂漠系にしては短いと思います.

卵鞘の数も何十も産むようではなさそうです.

小プラケで飼育するより,プリンカップが適しているような感じがします.

2025 .7.7

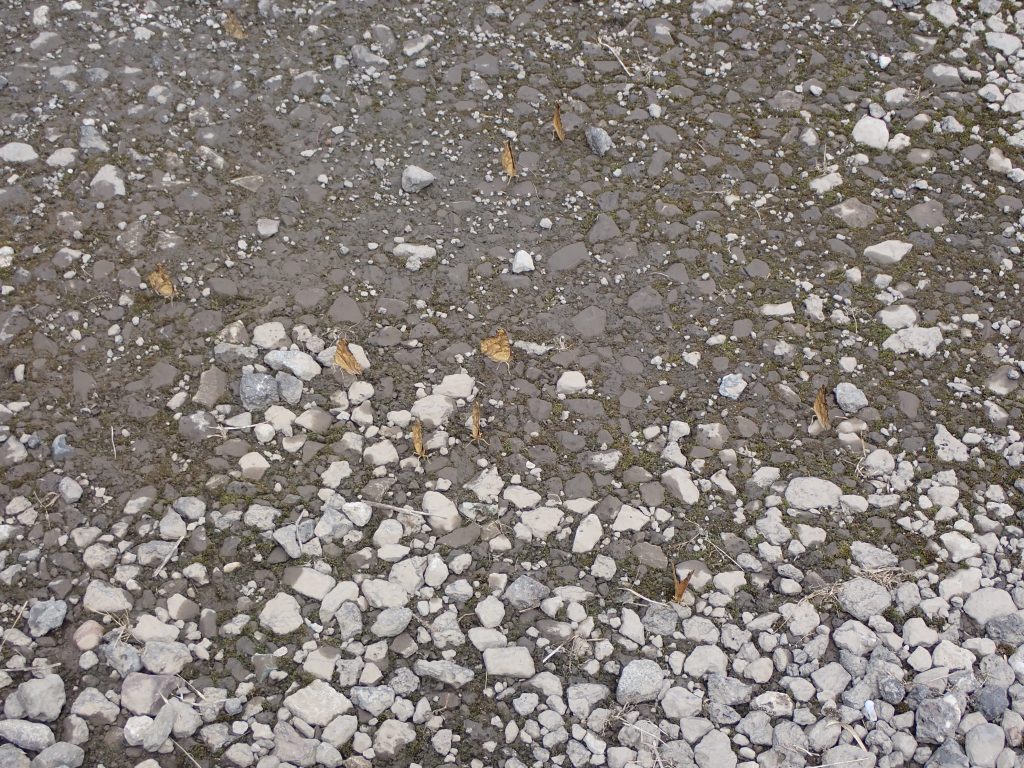

事務所周りのチョウたち

Butterflies around the Ryukazaki office.

大分前から,タテハチョウを良く見かけていたのだが,今日は事務所の前の少し湿った場所に無数の乱舞.

種類は前からシーかエルかなーと思っていたが写真に撮ってよく見るとシータテハのように見える.

写真撮ってから数えると16匹は写っている.

すると,20匹以上はいたのでしょう.

チョウついでに,敷地を一周するとモンシロチョウ.

ギンイチモンジセセリ?

ウラギンシジミ.

ベニシジミとギンイチモンゼセセリ?

そして,例のエノキを見に行くとアカボシゴマダラが来ていました.

写真は撮り損ねましたが,ここは良い場所です.

この群れはいなくなり,単独で飛ぶ程度でしたがやっと今日捕まえました.

開翅は可哀そうで出来なかったので,裏だけです.

キタテハではないでしょうか.

2025 .7.4

Hemithyrsocera pallliata床替え

Hemithyrsocera pallliata床替え

成長が早く,良く増えよく飛びます.

そう油断させていきなり幼虫がいなくなる経験は嫌というほどしてきたので,放置しても増えるなんてことはせず,こまめに清掃しましょう.

右が古いケージ.

このタッパーは使いまわし.

原産地の原野ではこんな密集して暮らすことはないでしょう.

餌容器内の様子ですが,幼虫は葉虫のようです.

日中活動しているのでしょうね.

いつものようにザラザラと移します.

成虫は飛ぶので注意.

飛んだら素早くはたく.

古いケージですが,変な死に方した虫体はおらず,良い状態.

終了です.

2025 .7.3

Arenivaga tonkawa孵化

Arenivaga tonkawa oothecae hatching.

別管理している卵鞘が孵化しました.

卵鞘が小さいだけに幼虫も小さい.

4月末に産卵確認して今なので卵期間は約2か月といったところでしょうか.

やはり,他のゴキブリ比べ長いですね.

と思って成虫が入っている容器を見るとこちらも幼虫発見.

多分採卵直後に産んだ卵鞘でしょう.

別管理しなくても孵化することが分かったので,別管理止めて合流.

思うに,卵鞘だけの管理だと乾燥が進み過ぎますが,他の虫体がいるとそれらが排出する水分でわずかな湿度が保たれ卵鞘には適しているように思います.

よかったよかった.

2025 .7.2

トイレの昆虫類

Insects in toilets

今日も千葉県で,なないろ日和のロケがあり出動しました.

今年は制作会社の方も,茨城の事務所に近い場所をロケ現場で選んでもらえるので車で行けて大変助かります.

電車で行くときは,駅のトイレで用を済ますのですが,車はそうもいかないので現場近くの公園のトイレによりました.

住宅街の公園だったのですが,入ってビックリ.

ミヤマカミキリその1.

ミヤマカミキリその2.

ウスモンスズメ.

三者会談でも?

撮影と用とどちらを先にしようか一瞬迷い,逃げては困るので先に撮影しましたが,用を足しても微動だにせず中々貴重な体験をしました.

これだけ密にいるなら他にもいるかと思いトイレ内探しましたがこれだけ.

やはり自然はいいですね.

童心に帰った瞬間でした.

先ほどPanesthiaさんから種名指摘され修正しました.(クワ⇒ミヤマ)

皆さん間違え見つけたら遠慮なくご指摘ください.