ゴキブログ一覧

2022 .7.21

Tryrsocera spectabilis 孵化しない

Tryrsocera spectabilis Not hatching

自慢したくなるほどきれいなゴキブリですが,卵鞘が孵化していない.

木に埋め込み良さそうな産卵だが,凹んできてしまっている.

乾燥のためだろうか.

しかし,こちらも水分たっぷりだがなんか変.

本種に関してはそれほど不安なかったが,なんか考えた方が良さそうな雰囲気.

‥‥‥‥‥.

2022 .7.20

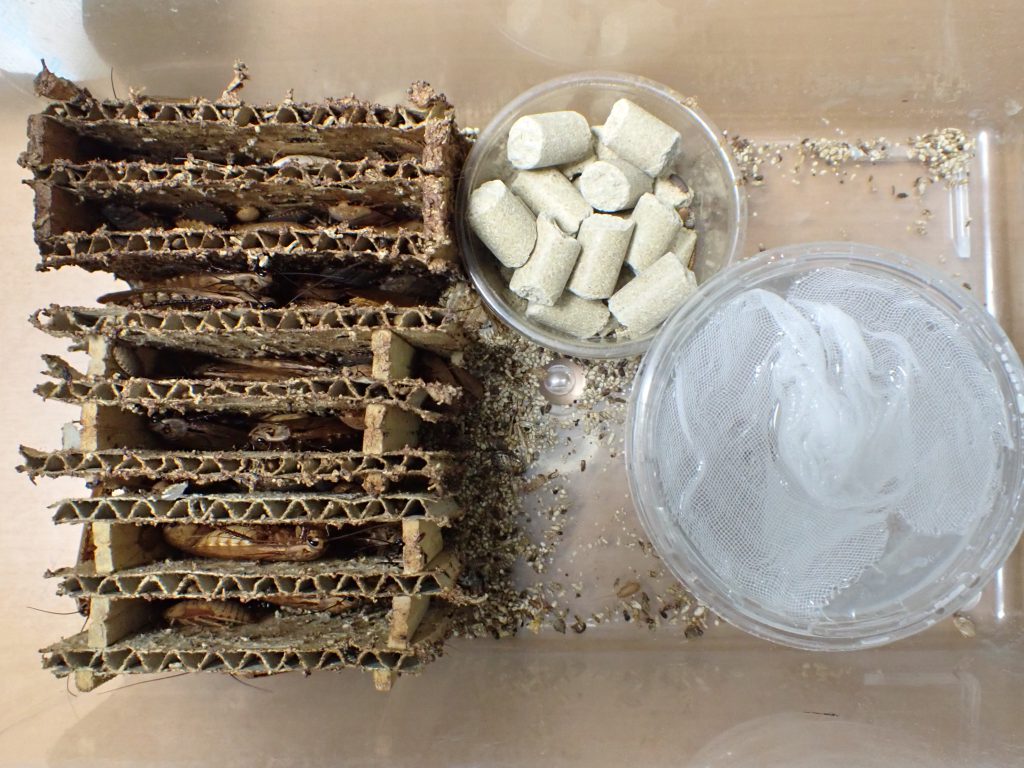

ヒメクロゴキブリ大繁殖

Sorineuchora nigra breed

嬉しいですね.

飼育はじめたころはこんな状態になるとは想像できませんでした.

やはり,ゴキブリの本領発揮?

なんて書くとヒメクロも害虫だとなりそうですが.

飼育している生物が増えてうれしくない人は少ないと思います.

2022 .7.19

クロゴキブリ落下?

Periplaneta fuliginosa falling?

会議室でWeb会議していたら横でカサ,と音がしたので見るとクロゴキ.

雌ですね.

どおりで音が大きかった.

会議が終わる寸前だったので,終わり次第捕獲.

少し赤みが強い個体です.

お顔.

さすがに室内には逃がせないので屋上に行ってもらいました.

撮影疲れと,掴みすぎて少しぐったりしていますが,数分後にはいなくなっていました.

ご安心ください.

2022 .7.15

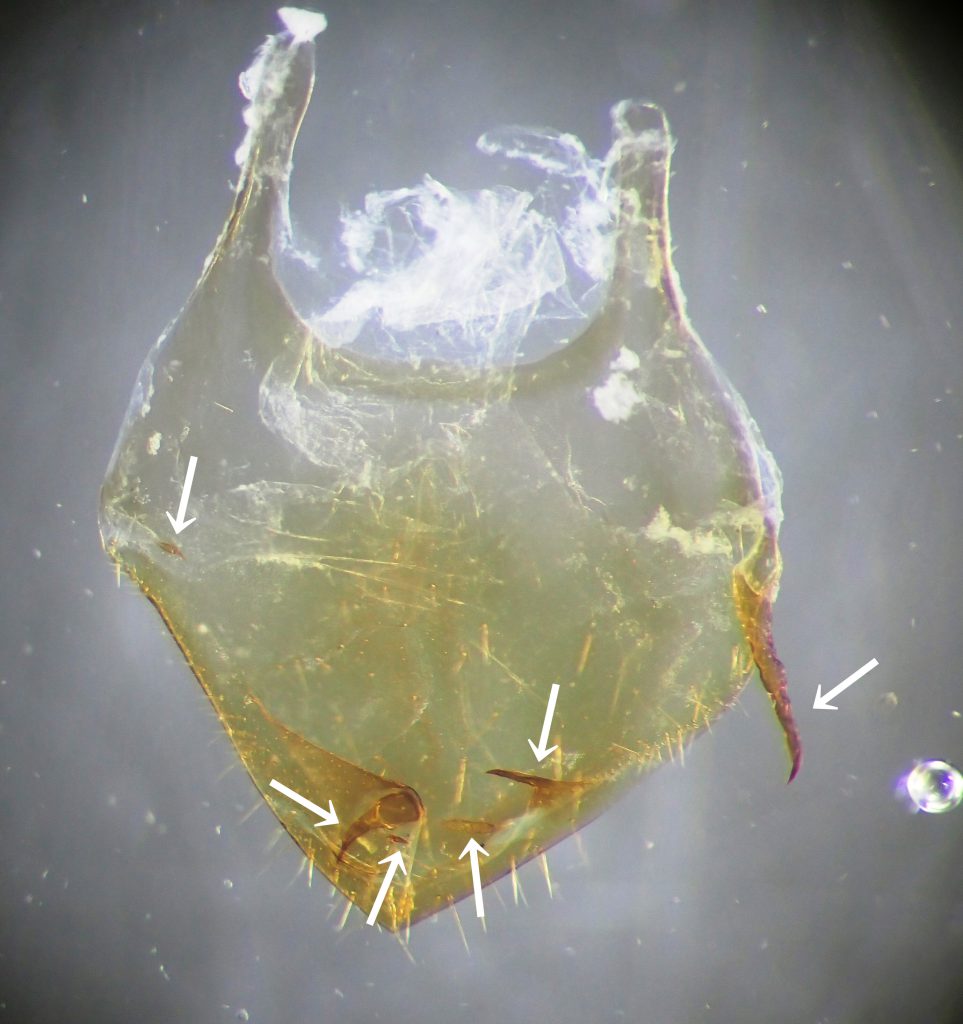

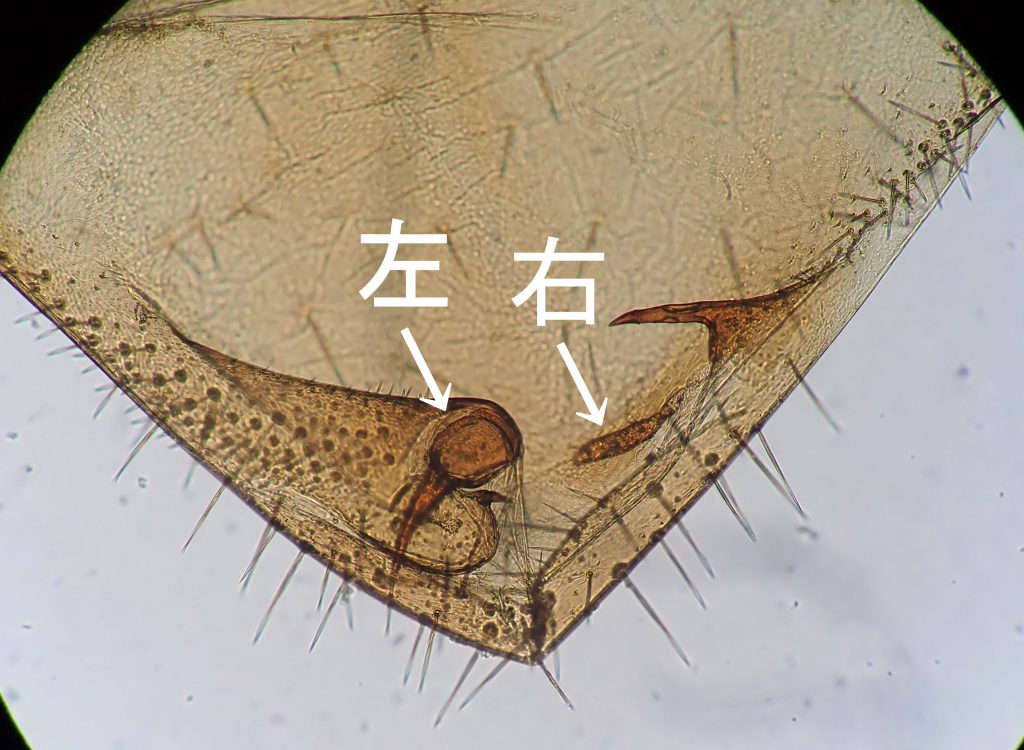

リュウキュウモリゴキブリの交尾器

Episymploce sundaica genitalia

同定のため引っ張り出しました.

肛上板.

肛下板.

一応,朝比奈(1991)の本種の形態通りであったので,リュウキュウモリゴキブリには間違いないのだが,尾突起がどれだかわからない.

なんと棘が4個,棒状のものが一つ.

どれかがそうなんだが,朝比奈(1991)と比較しながら,標本を裏表から眺めたり,プレパラート作ったり.

眺めること合計数十分.

まあこんなところだろうとなった.

違うよ!とのご意見ありましたらこっそり教えてください.

それにしても本属の♂生殖器がこんなに複雑だとは知らなかった.

大変勉強になりました.

2022 .7.14

なないろ日和 害虫編

Appeared in “Nanairo Biyori゛Mite Pest

先月に続き本日出演しました.

一応タレントです.

こちらはロケでお世話になった那須さん.

当日は,毎回ですがメイクもしていただき非日常の世界に入っていきます.

スタジオにて.

ドロンズ石本さん.

薬丸裕英さん.

香坂みゆきさん.

佐野 岳さん.

楽しい害虫話有難うございました.

スタッフの皆さん.

いつもありがとうございました.

2022 .7.13

お台場にて

In Odaiba, Tokyo.

仕事で行ってきたのですが,初めてアカボシゴマダラを見ました.

知り合い曰く,普通に見られる.

幼虫もエノキでよく見る.

なのだが,幼虫はおろか成虫?成虫はおろか幼虫?まあどっちでも良いが見たことがない.

田舎ではエノキと言えばオオムラサキで,子供の頃は越冬幼虫を捕まえてきて飼育したのであの変わった形の幼虫は今でも憧れ.

もう少し近くで鮮明な写真を撮ろうと思いましたがここまで.

その他にもカナヘビ沢山.

樹液が出ている木がありハナムグリ,

夏の昆虫採集を思い出しました.

良い一日でした.

2022 .7.12

スズキゴキブリお疲れ様

Periplaneta suzuki, thank you very much.

2022年9月より飼育を開始した系統です.

♀は死に絶え,♂が残るだけとなってしまいました.

累代の可能性としては,♀が産んだ卵鞘が孵化することです.

これから約40日が期限でしょう.

2022 .7.11

ウルシゴキブリ産卵

Periplaneta japanna egg laying

八丈島で採集したウルシゴキブリ.

幼虫が2匹しか採れませんでしたが見事ペア完成.

自分でも驚くほどのゴキブリ運.

とはいえ,産卵してくれなければ意味もないので大事大事にしてましたが,ちゃんと産卵しました.

完璧な産み方ですね.

まあこうゆうのもありますが.

2022 .7.8

タマヤスデ

Pill millipede

床替えしました.

床替えのたびに数が減少傾向です.

2020年11月102匹.

2021年2月134匹.

2021年5月70匹.

2022年1月35匹.

そして今回37匹.

どうも腐葉土が明るいチョコレート色に腐朽すると良くないようです.

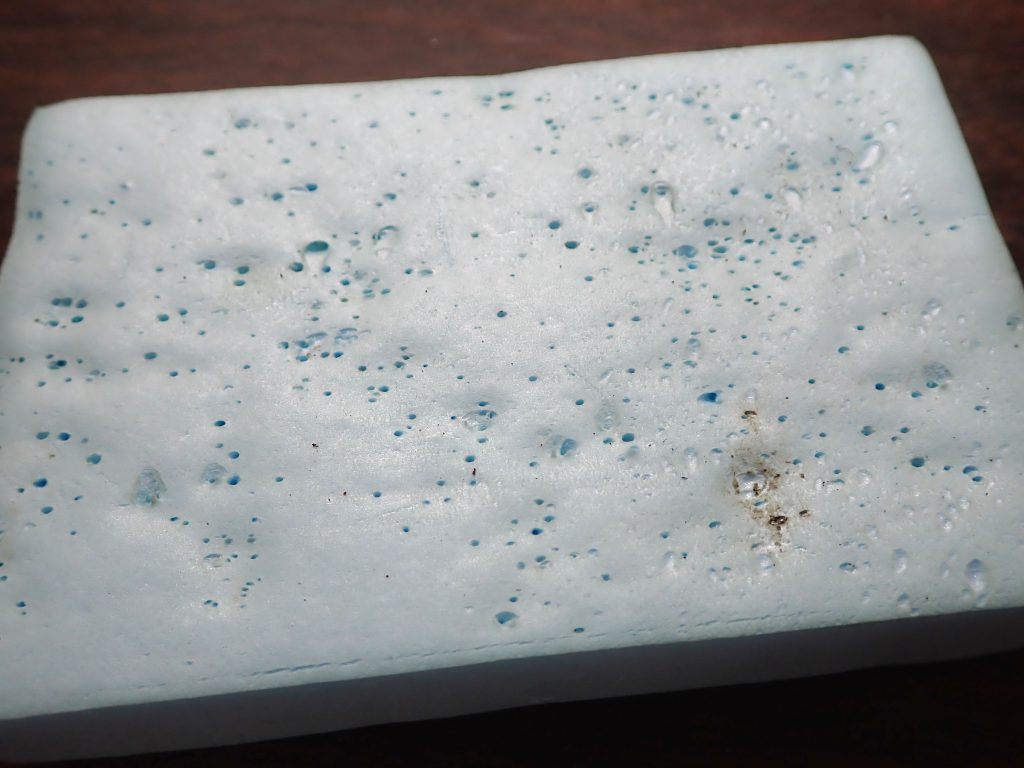

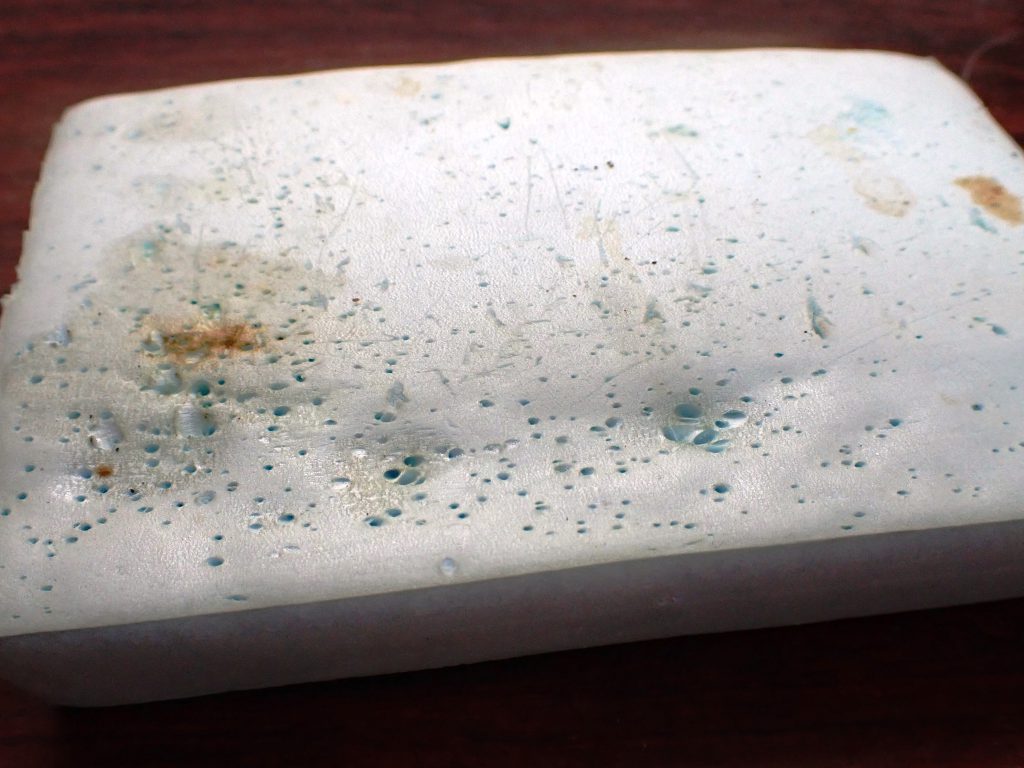

この色.

分かりますでしょうか.

それと,床替えは3か月サイクルくらいが良さそうですね.

グルーミングしていたタマヤスデ.

可愛い.

2022 .7.7

マデイラタワー2

Madeira tower 2

伸びてきたかと思ったが,

3か月前と変化なし.

無くなりもせず現状維持.

全く不思議な現象だ.

2022 .7.6

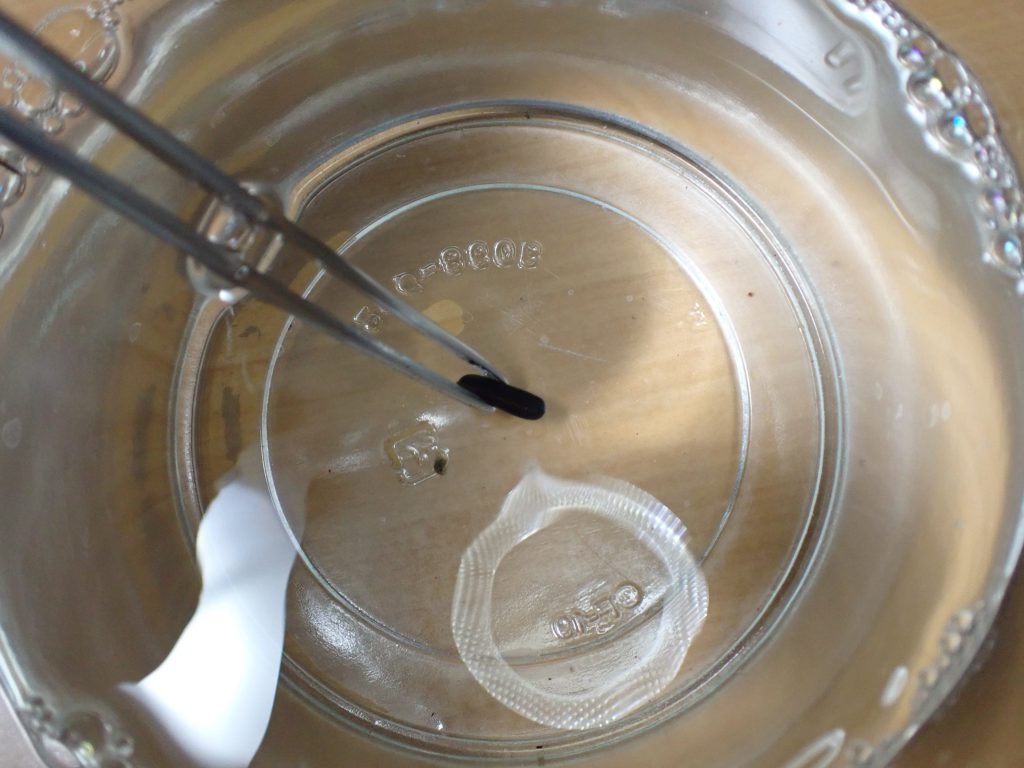

Deropeltis paulinoiの卵鞘殺菌

Sterilization of Deropeltis paulinoi oothecae

Periplaneta属と同じような幼虫死が出た本種のメインケースから,幼虫を少数隔離したケース.

予想通りほとんど死に絶えたが,♀が1個体残ったので雄を元ケースから追加して飼育していたが,良さそうな卵鞘を産んでした.

で,死亡原因がよくわからないがとりあえず,目に見えない脅威を排除するため卵鞘をハイター(次亜塩素酸ナトリウム)で殺菌し,孵化させることにした.

殺菌剤を用法用量で希釈し,数秒しゃぶしゃぶとくぐらせる.

これを2回.

素早く水を除去.

いい感じの卵鞘です.

その後,デスクの側のキャビネットに保管.

40日たっても孵化しなければ×.

2022 .7.5

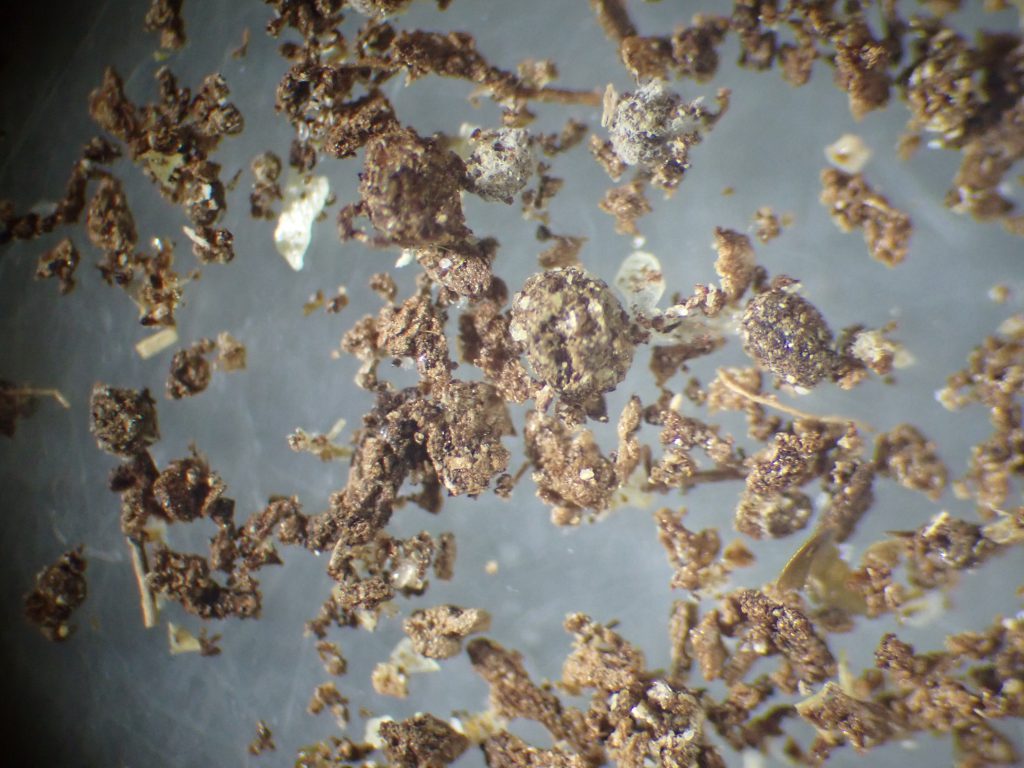

例のダニの検出方法

How to detect the usual mites

このダニが出る確率が高いのがオガサワラゴキブリの飼育ケースである.

一つを駆除してホッとすると,今までOKだった別のケースから発生する.

ということは,目視での検出は漏れが出ているということ.

小さなダニなので当たり前だがやっとその事に気が付いた.

では,どうするかだが.

とりあえず,発生していないと判定してあるケースのエサ皿内の粉塵をサンプルして実態で覗いてみた.

西表ケースの粉塵.

意外にも何もいない.

ケナガすらいない.

宮古ケース.

ツメダニの脱皮殻とケナガが少々.

そう,先日のツメダニはゴキブリのエサ皿から採集した物.

ほとんどのエサ皿に発生している.

ツメダニ単体やケナガコナダニ単体だけ飼育するのは大変だが,ゴキブリの餌場で勝手に増えているのでたまに使うには大変便利.

鹿児島ケース.

いた.

中央の白透明の小さいやつ.

硫黄ケース.

ケナガが少し.

この調子で全て確認したところ,いないと思っていた3つのケースで発見.

手間だがしばらくこの方法で管理するしかなさそうです.

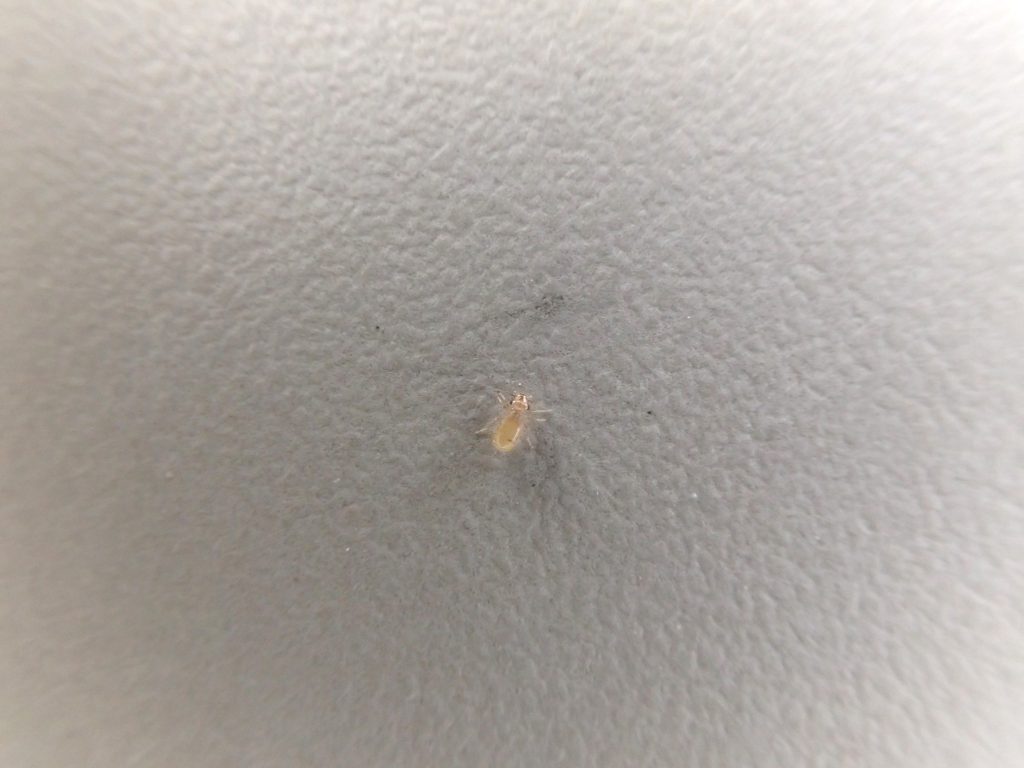

2022 .7.4

雑事23

Little things 23

調子が優れないトビイロゴキブリの1齢幼虫.

体表がゴツゴツしており動きが緩慢.

たまにいます.

机に現れた小さな生き物.

拡大.

チャタテムシでした.

コンデジ撮影なのでこれが最大.

住家に潜り込んでいればよい物を,こんな目立つところに出てくるとはよほどの事情があったのでしょうか.

レモンについたアゲハ幼虫.

大分成長しました.

多分ナミアゲハでしょう.

無事に成虫になれると良いのですが.

2022 .7.1

赤穂産キスジゴキブリ

Symploce striata striata from Ako

今年は何としてもキスジのF1を取りたい,

ということで,沢山の方に協力いただいています.

今回は赤穂のN村さんより頂きました.

卵鞘を持った♀大集合です.

何としても孵化させたいですね.

2022 .6.30

なないろ日和出演 ダニ編

Appeared in “Nanairo Biyori゛Mite Edition

昨日出演しました.

ダニ~編でした.

毎回ですがお部屋も用意してもらっています.

メイクもしてもらいました.

ここに来ると非日常感があって小さなことでも楽しいですね.

今度はスタジオで記念撮影.

沢山のTV製作スタッフが関わって番組出来ているんですよね.

毎回勉強になります.

薬丸さん

香坂さん

いつもありがとうございます.

島田さんもカッコよかったです.

付録でダニ動画.

真ん中にいる大きいのがツメダニです.

その周りにいる丸っこい小さなダニがケナガコナダニです.

ツメダニはこれらの塵性ダニを餌としている良いダニなのですが,餌が増えるとツメダニも増え,たまにダニと間違えて人を刺し刺咬被害が発生します.

2022 .6.29

Decoralampra fulgencioi

Decoralampra fulgencioi

幼虫が増えてきました.

サイズも色々と混ざってきました.

とりあえず次に進めそうです.

2022 .6.28

なないろ日和出演

Appeared in “Nanairo Biyori゛

ゴキブリネタではありませんが,以下の番組に出演します.

番組名:なないろ日和

放送局:テレビ東京

日時:6月30日(木)9:26~11:13の多分前半

内容は屋内に発生するダニに関してです.

ご興味のある方は見て笑ってください.

ロケではスタッフの皆さん.

浜谷さん,神田さんのお二人には大変お世話になりました.

楽しかったです.

写真はロケ現場です.

写真の使用も快く許可いただきました.

2022 .6.27

イエシロアリの巣解体

Dismantling a nest of Coptotermes formosanus

生気のない白アリ飼育容器.

週末に巣の解体に取り掛かりました.

まずは水の処理をするため給水塔を外しました.ん?

いた.

全滅していなかったようです.

小さなコロニーが動き出したような雰囲気です.

給水塔の中も活動していました.

しかし,以前大挙して活動していた箇所はもぬけの殻です.

一部活動している箇所がありましたが,やっとといった感じ.

古い巣を取り去り,新しい土を入れ整地しました.

復活するのでしょうか.

2022 .6.24

実り始め

Beginning of harvest

コーヒーの花が咲いたことはお伝えした.

全ての蕾は開花しなかったが,開花した花は結実し大きくなってきている.

嬉しいですね.

ついでに外の柑橘類.

毎年花だけは咲いていましたが,今年は1個実が落ちずに少しミカンぽくなっている.

もひとつ,アゲハ類の幼虫も出現.

ただ,昨年よりこの鉢に鳥が砂浴びに訪れるようになってから,幼虫が食われているような気がする.

まずは何の鳥が来ているか確認してみようと思う.

2022 .6.23

アオダイショウ散歩

Stroll Japanese rat snake

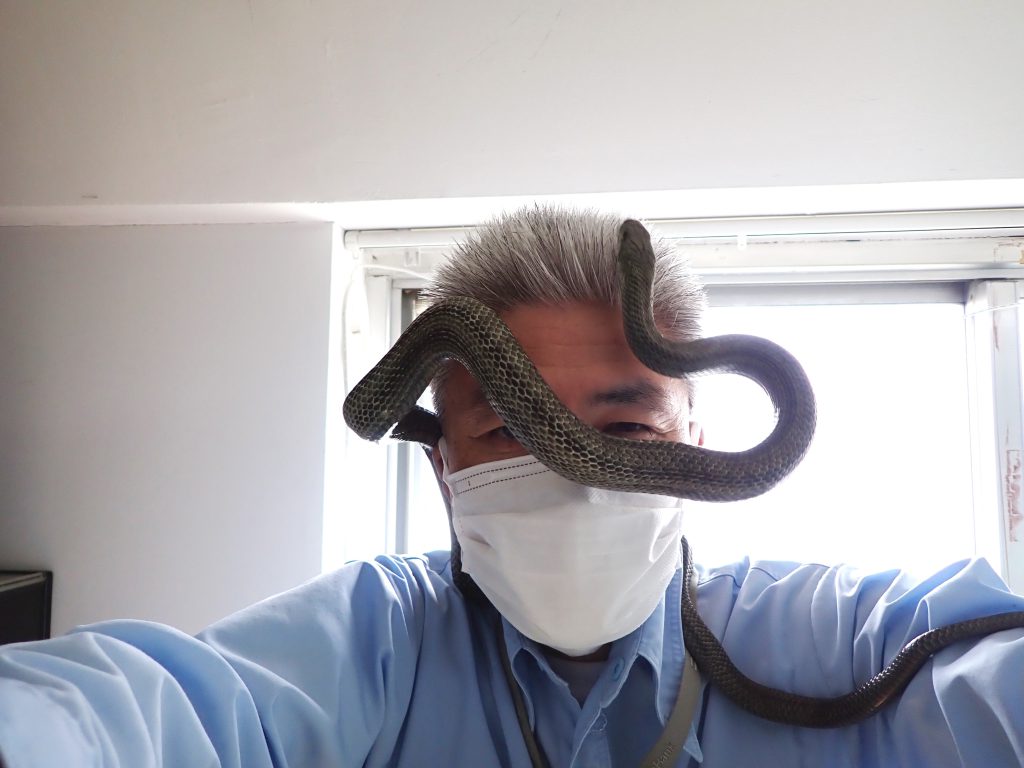

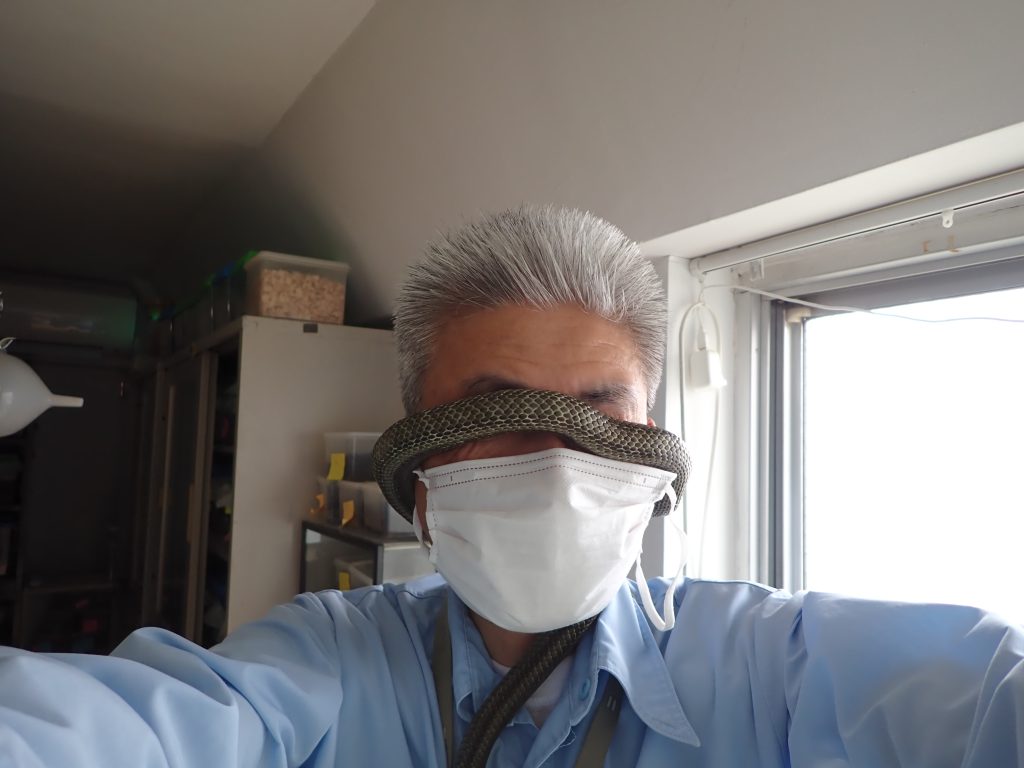

最近餌食いが悪いのでたまには運動をさせた.

室内を散歩させるとどこに潜り込むかわからないので,私の周りでしてもらった.

優しくチュウ.

「プッハー,プッハー」言っとります.

「プッハー」言いながら眼鏡はずされ.

マスクはずされた.

餌食べてね.

2022 .6.22

サソリモドキの祟り

Curse of whip scorpion

久しぶりに標本乾燥箱の整理をしたのだが…

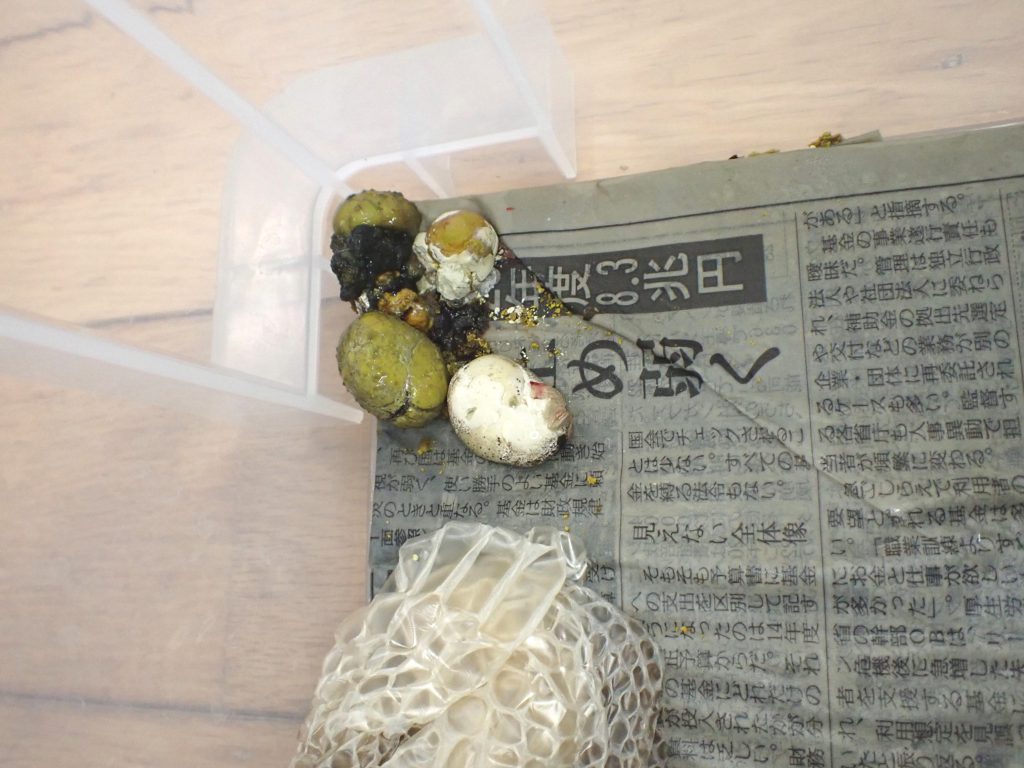

米国産サソリモドキを置いてあった場所中心に展足台のスタイロが波打っている.

サソリモドキを外した後の状態.

裏面もグニャグニャ.

近くのチャバネゴキブリ科の周りも局所的にくぼんで穴が開いている.

以前,Eurycotis属の展足台が穴が開いたことはあったが,こんなに広範囲で異常が出たのは初めて.

恐ろしや.

2022 .6.21

イエシロアリ終焉

The End of the Coptotermes formosanus

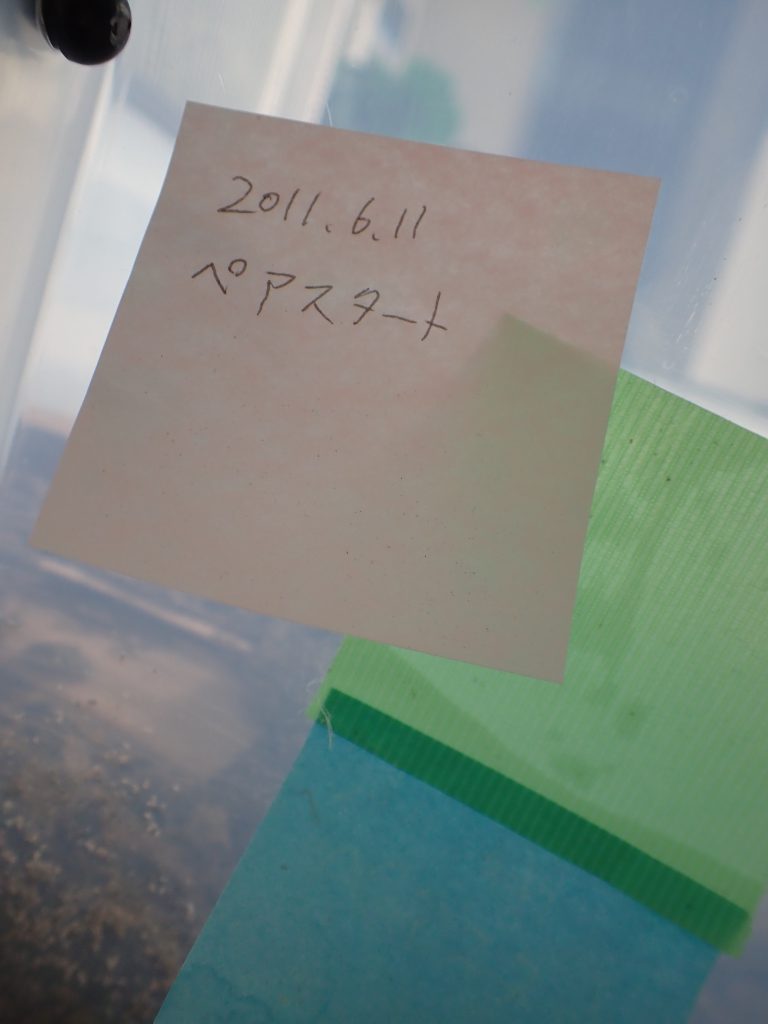

羽蟻の1ペアからスタートして今月でちょうど11年目のイエシロアリのコロニー.

様々な研究や,本ブログでもいろんな実験に付き合ってもらったのですが...

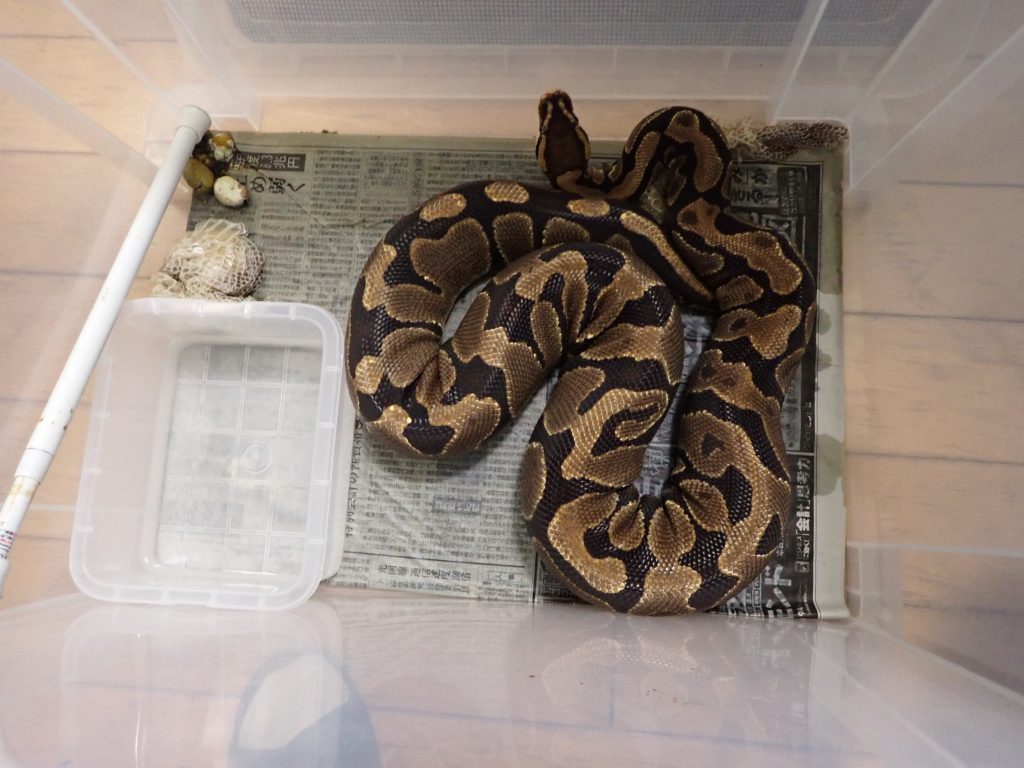

今日見るとひび割れが発生している.

生気がない.

表面をばらしてみたが・・・いない.

・・・いない.

ミゾガシラシロアリ科のコロニーの寿命は十数年あるそうだが,そう考えると短命で終わったということになる.

シロアリ類の中には,女王が死んでも副女王が後を継ぐこともあるらしいのですが,土の中のことであることと,年月の長い話であることから研究は難しいらしく,詳しい情報は見つけることができませんでした.

時間が出来たら本巣の解体をする予定です.

またご報告します.

最近はあまり気にかけていませんでしたが,それなりに長い付き合いだったので寂しいですね.

2022 .6.20

ゴキブログチャンネル1周年記念パーティー

Goki Blog Channel 1st Anniversary Party

昨日,「ゴキブログチャンネル1周年記念パーティー」を開催しました.

準備中の風景.

生体は15種類ほど.

お土産も国内外種含め10種類ほど用意しました.

昆虫食は残るだろうなと思いつつも数種用意しましたが,あっという間に完食いただき驚きました.

さすが,ゴキブリマニアは昆虫食など全く恐れないつわものばかりでした.

当初は開催できるか不安でしたが,沢山のゴキブリファンにお集まりいただき,無事終了することが出来ました.

忙しい中,また遠方からもご参加いただき誠にありがとうございました.

あまりお話しできなかった方もいましたが,新たな「全ゴ連」のような連絡会を作り情報交換をさせて頂きたいと思います.

ご参加いただきました皆様,本当にありがとうございました.

また,昆虫食を用意するにあたりTAKEOさんにはいろいろご協力を頂き感謝します.

(感染対策を考慮しております.撮影時のみマスクを外して撮影しました)

皆様,引き続きよろしくお願いいたします.

2022 .6.17

オオキンカメムシ

Eucorysses grandis

先日,品川ふ頭方面に仕事で行ったのですが.

休憩中に変な生物がいないか道路脇をキョロキョロしていると,カナブン大の昆虫が向かって飛んできました.

色が黄色だったので甲虫ではないとは思った物の,見たことない.

スズメバチ?掴むか?かわすか?

仕事中にアナフィラキシーで運ばれるとそれはそれで騒ぎとなるので,かわして後を追うとなんとオオキンカメムシ.

はじめて捕獲しました.

カメムシ目は最近はトコジラミ類しか興味の対象ではなかったのですが,これは別格ですね.

で,自分で捕まえてみてよく観察することができたのですが,腹面のピンクが何と鮮やかな事か!

本種は関東にいないと思い込んでしましたが,調べると珍しくはないことは分かりました.

しかし!飛んでいる姿は迫力がありましたね.

その後,クロゴキブリっぽい幼虫とモリチャバネゴキブリを捕獲.

充実した一日でした.

2022 .6.16

Polyphaga saussurei ダニ?

Polyphaga saussurei. mites?

残すは本種のみ.

ようやく卵鞘管理で2卵鞘ケースダニレス容器を作ったと思っていたのですが,一つの餌ニンジンに変なダニがいる.

当初,管理が大変なので混ぜてしまおうと考えていたのですが,混ぜずに正解.

しばらく様子を見る.

2022 .6.15

Salganea taiwanensis ryukyuanus

Salganea taiwanensis ryukyuanus

前回の床替えで1ペアになっていました.

すでに半年が経過し,木もボロボロなので殺し合いがはじまる前にどうなっているか見てみました.

良い色の老齢幼虫が10匹以上います.

クチキゴキブリ色とでも呼んだ方が良い独特の綺麗な色ですね.

で思い出したのがヨロイモグラの若齢幼虫にもよく似ています.

混ぜたらわからなくなるように思います.

ケース増やすか考えましたがやはり増やすの大変なので,新木を入れしばらく様子見ます.

2022 .6.14

ヨロイモグラゴキブリ死骸

Dead Macropanesthia rhinoceros

寿命が長いのであまり死骸を見ないがこれは大型の死骸の破片.

後胸背板と腹板,脚の一部.

飼育していたら当然こうなる.

雌雄が気になるが,破片を探すのは大変だし,果たして重要パーツが見つかるかわからないのでこのまま.

他の種類は,死骸が出ても特段話題性もないが,それだけ本種は特殊なんだろう.

2022 .6.13

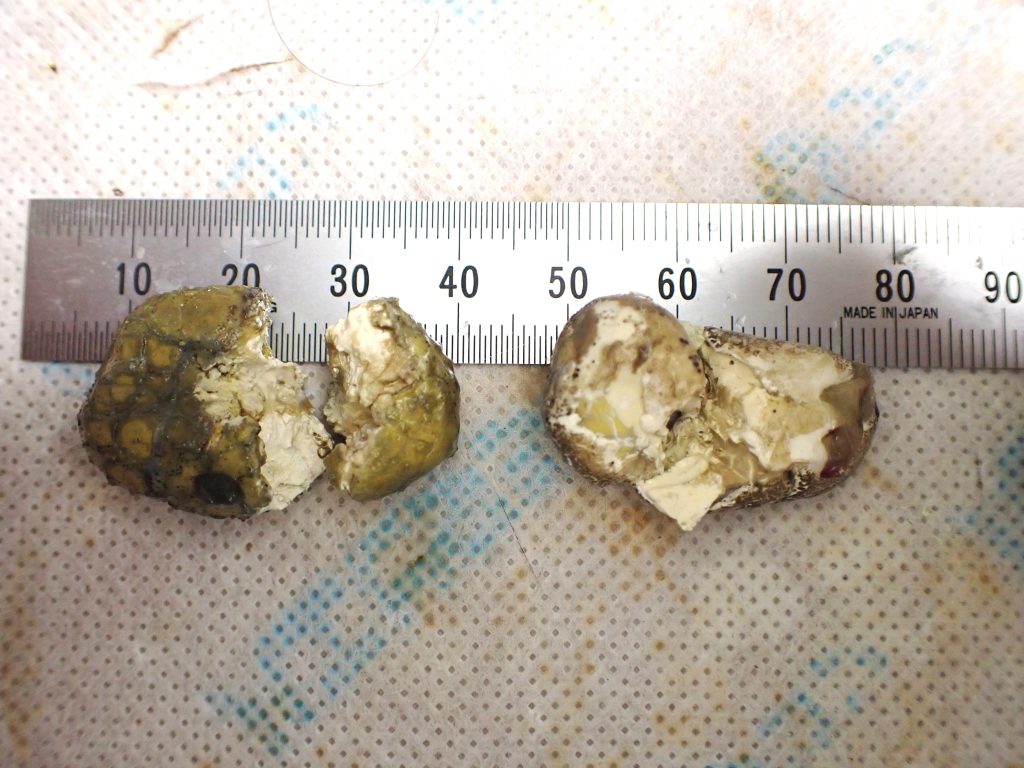

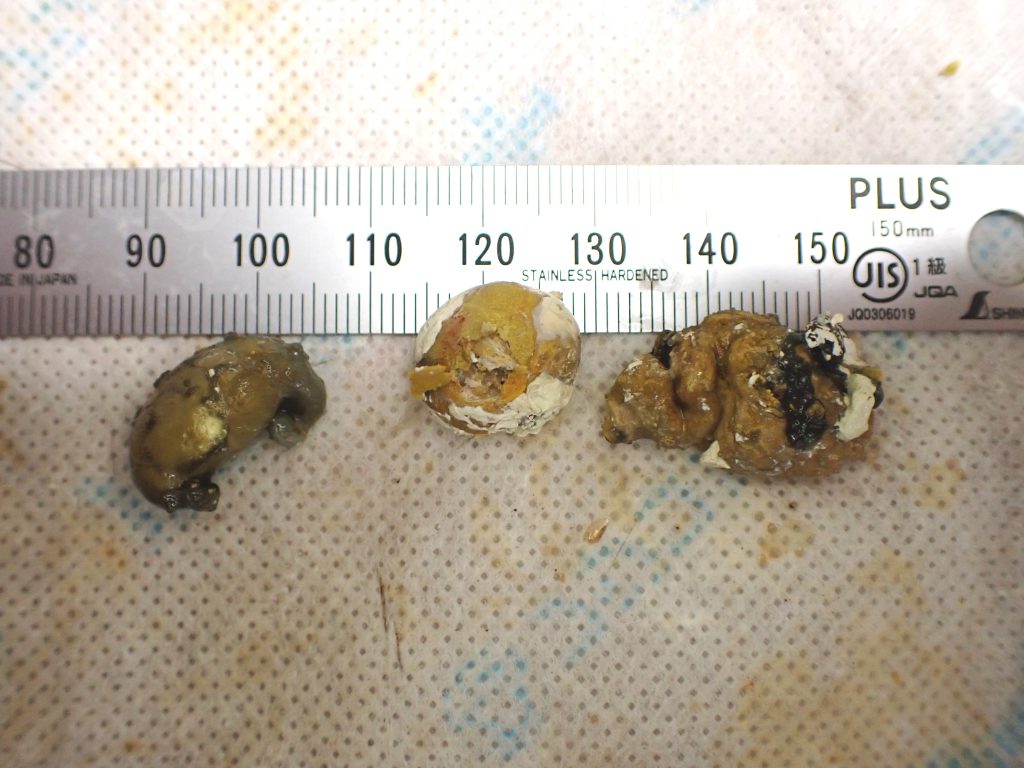

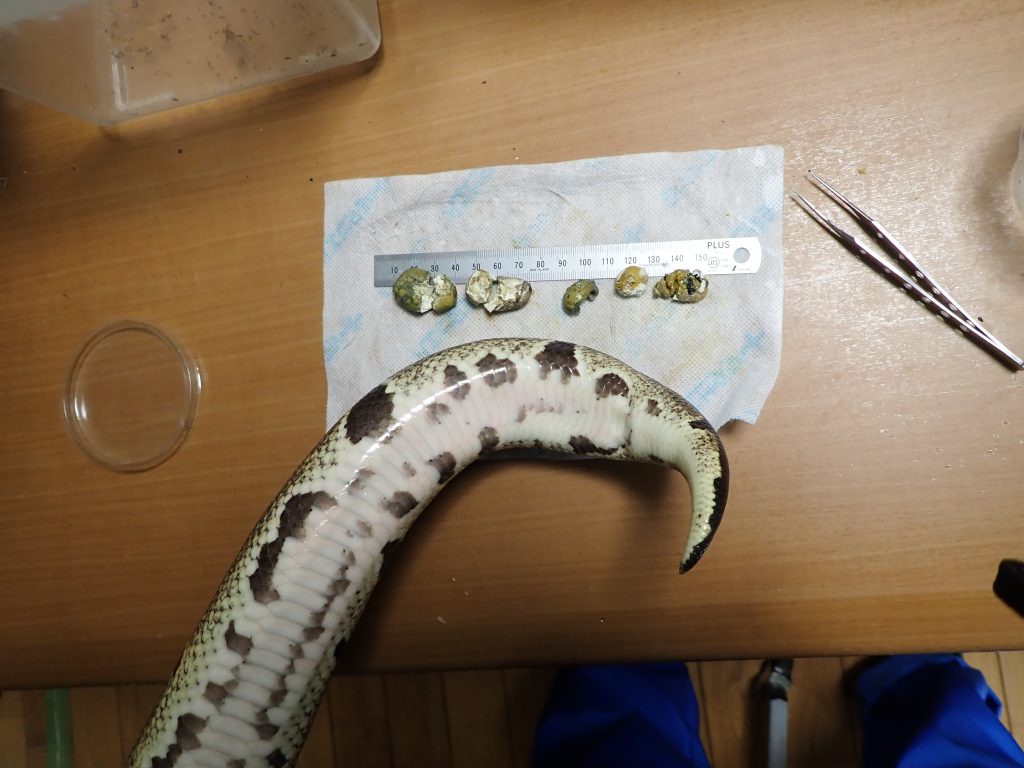

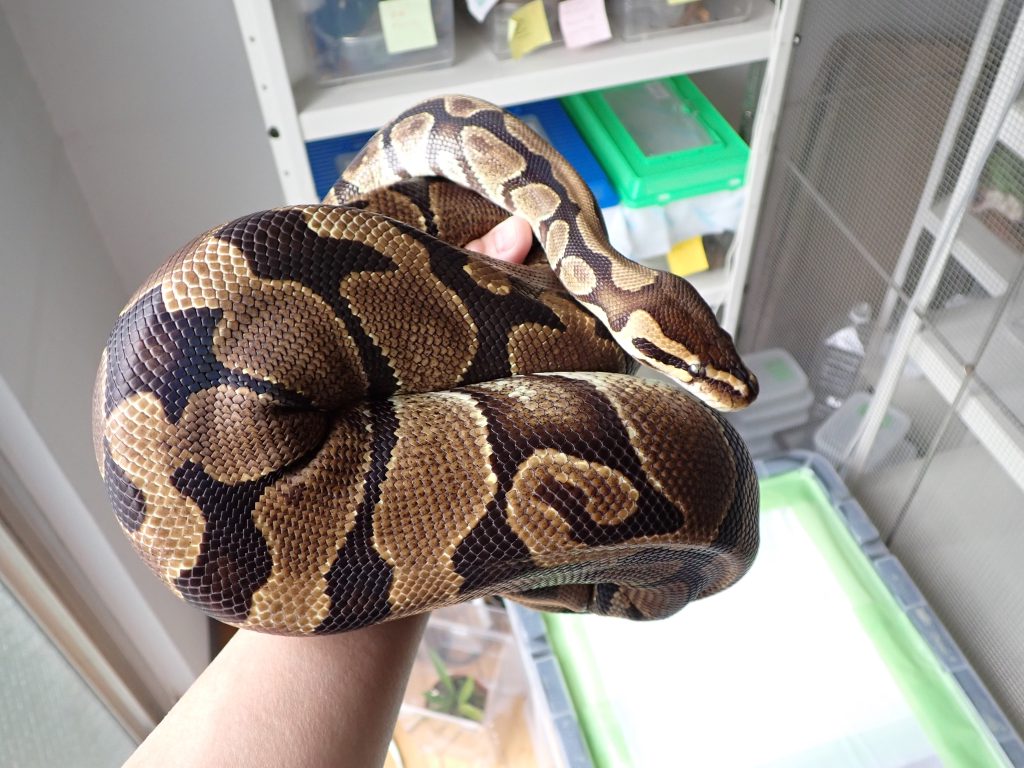

尿酸結晶

Uric acid crystals

脱皮しました.

約7か月ぶり.

今回は綺麗に脱皮していました.

で,左隅に見える玉状の物.

過去にも何度か見たことあったのですが,卵にも見えなくはなく,かと言ってそんな訳はなく.

というわけで,気になり調べてみました.

その結果が「尿酸結晶」

こちらは大きい塊.

比較的柔らかく,硬めのゆで卵の感じ.

こちらは確かに石のような硬さがありますね.

便秘の原因にもなる?

そういえば最近糞してないですが,半年食べていないので出るわけないかなと.

しかも,この太さ,この総排泄口の大きさでなるのか.

いずれにせよ,いろんな障害は運動不足も原因と書いてあるので少し運動しました.

2022 .6.10

ホラアナゴキブリに齧られた

Cannibalistic Nocticola uenoi uenoi.

トコジラミの1齢幼虫そっくり.

そして,私が気に入ったのか飛び降りずに手の表面をうろついている.

と喜んで写真を撮っていたら,動きを止めてなんか喰ってる?

頭の動きが何かを食べている動きです.

痛くはないですが,よほど腹空かしていたのか?

しかし,よく見ると腹部は黒いもので満たされているので,そんなに空腹ではなさそうだが..

以前,Eurycotis floridanaを手に乗せたとき齧られたことはあったが,その時は餌を入れ忘れて完全に空腹状態.

それにしても今回は驚きと感動でした.

2022 .6.9

Polyphaga saussurei

Polyphaga saussurei

まだダニと共生している本種ですが,マットを変えてから今のところ無事に成長をしています.

現在のところダニの暴走は見られないですね.

脱皮直後.

可愛いですね.

終齢幼虫っぽいですね.