ゴキブログ一覧

2022 .11.30

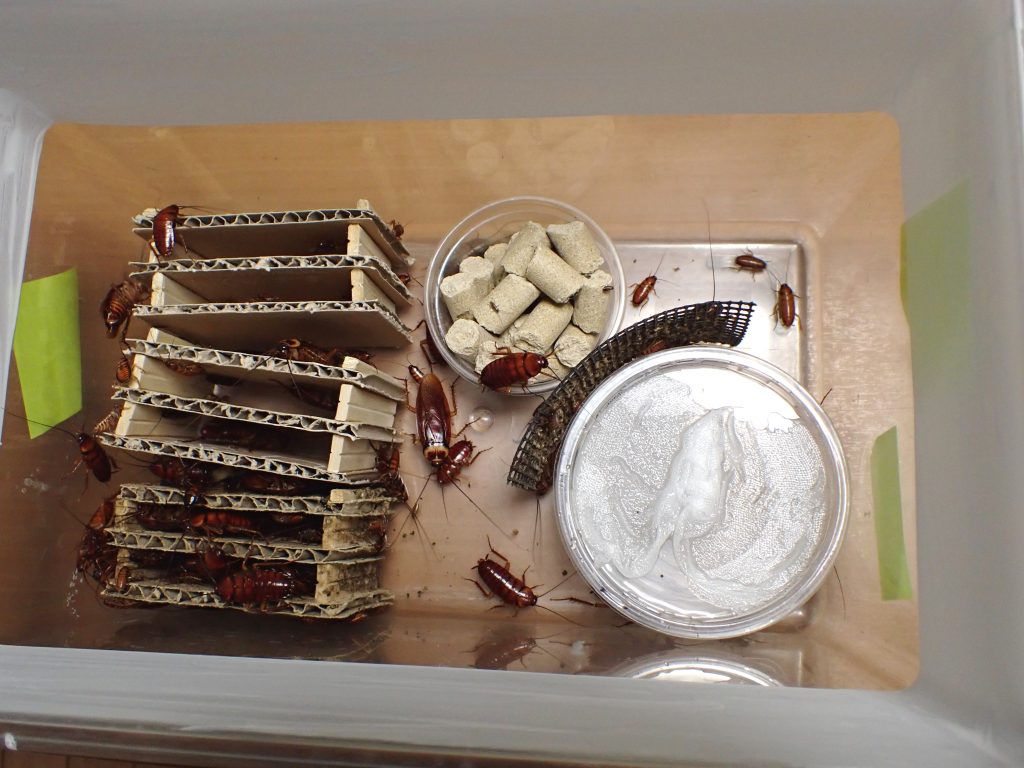

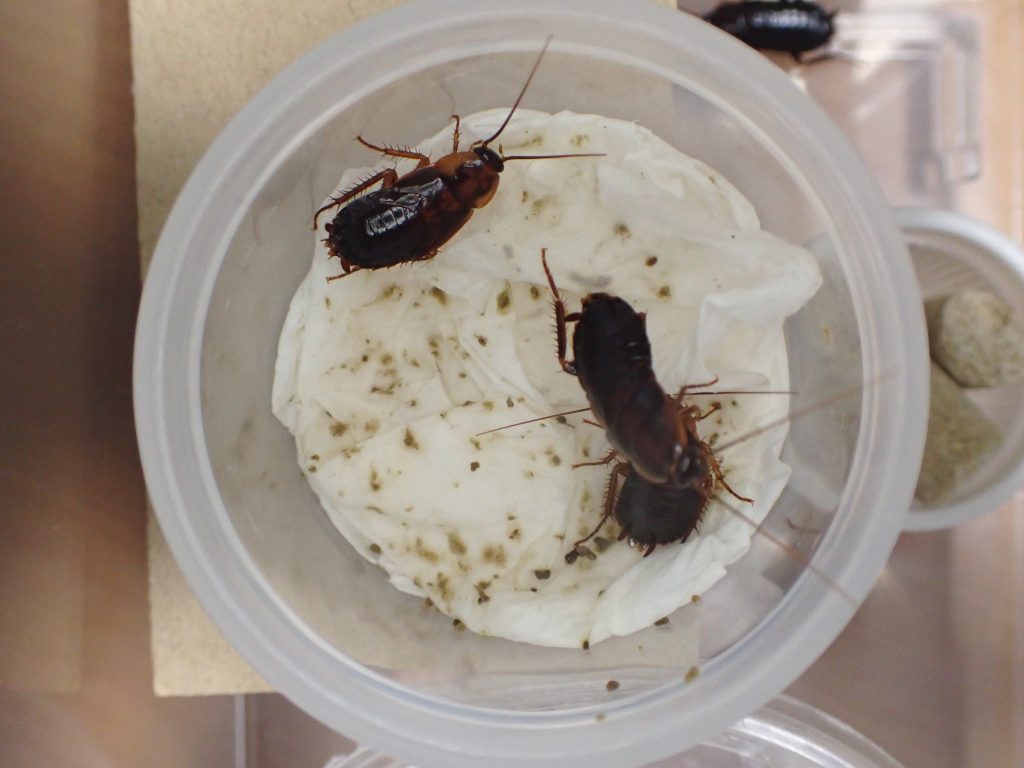

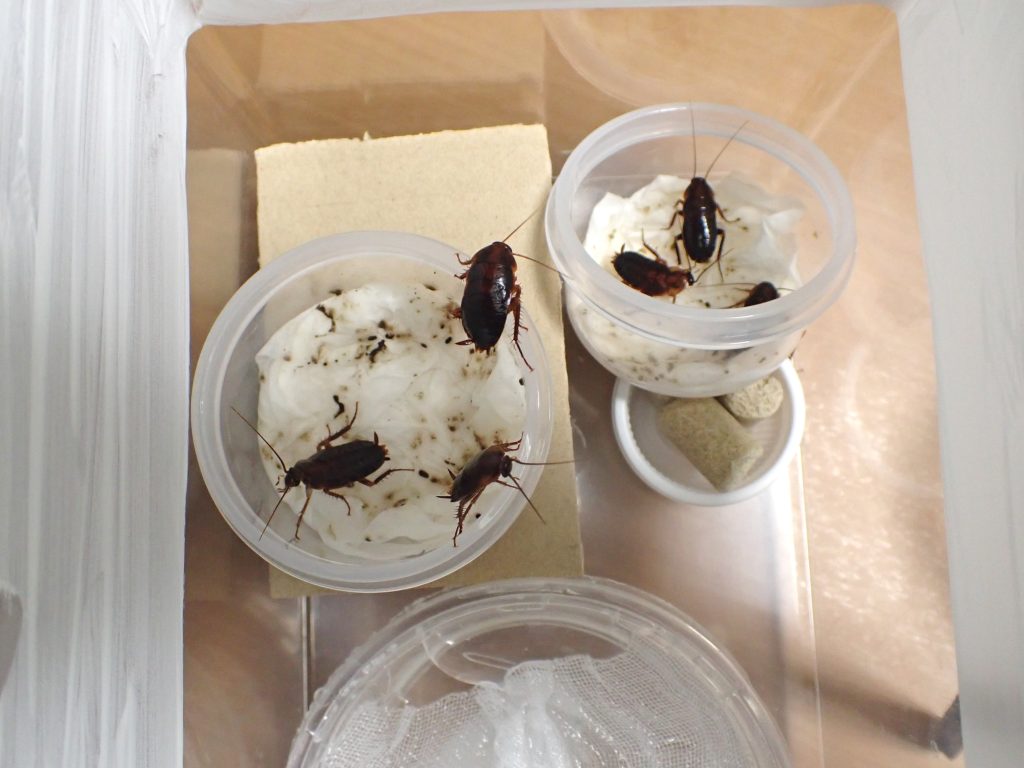

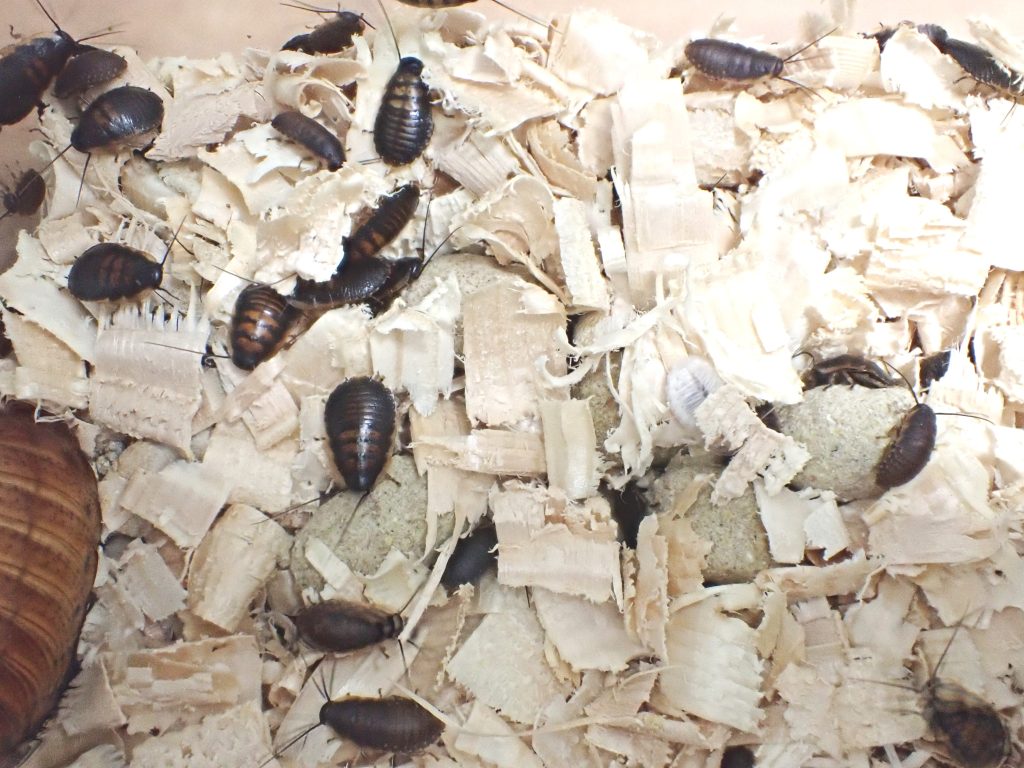

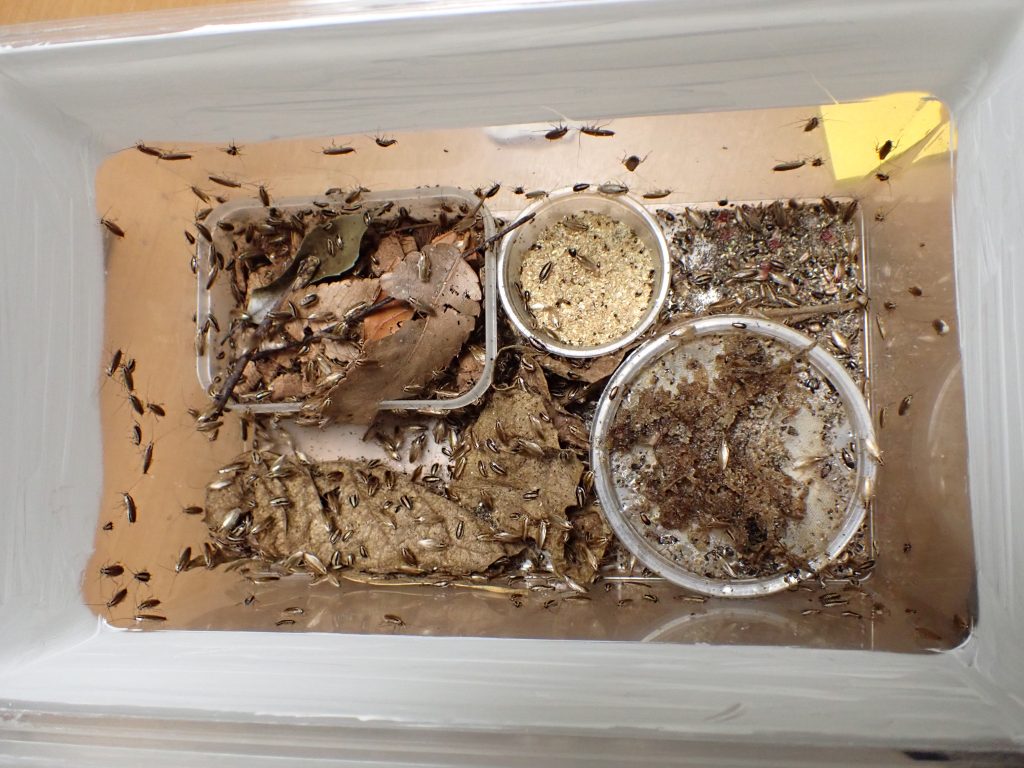

普通のワモンゴキブリ

Normal Periplaneta americana

昨日の白眼に比べて一目瞭然,活気があります.

普通はこんな感じで成虫幼虫が適度に混ざります.

今回は少し掃除が遅れてしまい,水なし状態で放置してしまいましたが元気元気.

水容器にも入っています.

シェルターもボロボロなので少し交換しました.

糞量がすごいです.

終わり.

今のところ何の心配もない普通のワモンゴキブリ達です.

2022 .11.29

ワモンゴキブリ白眼

White Eyes of the Periplaneta americana

現在,成虫群からその子供たちへ世代が変わる時期.

ボロボロの成虫に混ざり,若齢幼虫が目立ち始めている.

今のところ数十匹程度いるようなので,掃除だけにしておく.

葉っぱを入れるのは元気出るようにおまじないのような物.

2022 .11.28

コーヒーの果実の味

Coffee Fruit Taste

赤く色づいてから結構な時間がたっているこの実.

収穫するタイミングがネットで見ても良く分からない.

赤くなったらと書いてあるが,その赤さも艶のある赤さ,つや落ちた赤さいろいろある.

私の考えでは,中の実を利用するので外の果肉は完熟した方が良いと思うのだが・・・.

悩んでいるうちに萎んで来る実も出てきたので赤い実は全て収穫した.

青いのが誤って落ちてしまったが仕方がない.

残ったのは一つ.

地植で栄養があるともっとたくさんの花が咲いて実もたわわになっているハズだが寒い土地では仕方ない.

古代の人は食べたとあるし,実際甘いとも書かれているので味見.

どれがおいしいと思いますか?

やはり艶がある方でしょうか.

お味は?

両方とも少し甘みがあるが,あまり味わったことない「えぐみ」があり,艶アリの方が少し爽やかであるが,2度と食べようとは思わない味.

本場ではもっと美味しいのかもしれませんが,東京の室内で収穫されたお味でした.

さあ次は,これでコーヒーを作るぞ!

2022 .11.25

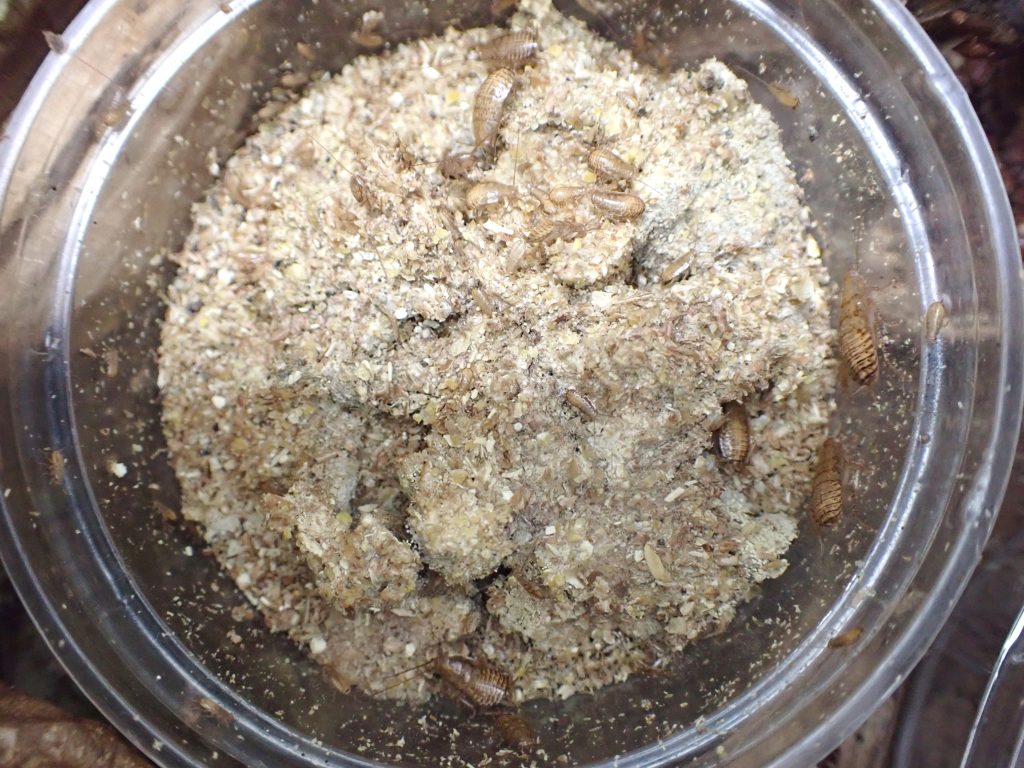

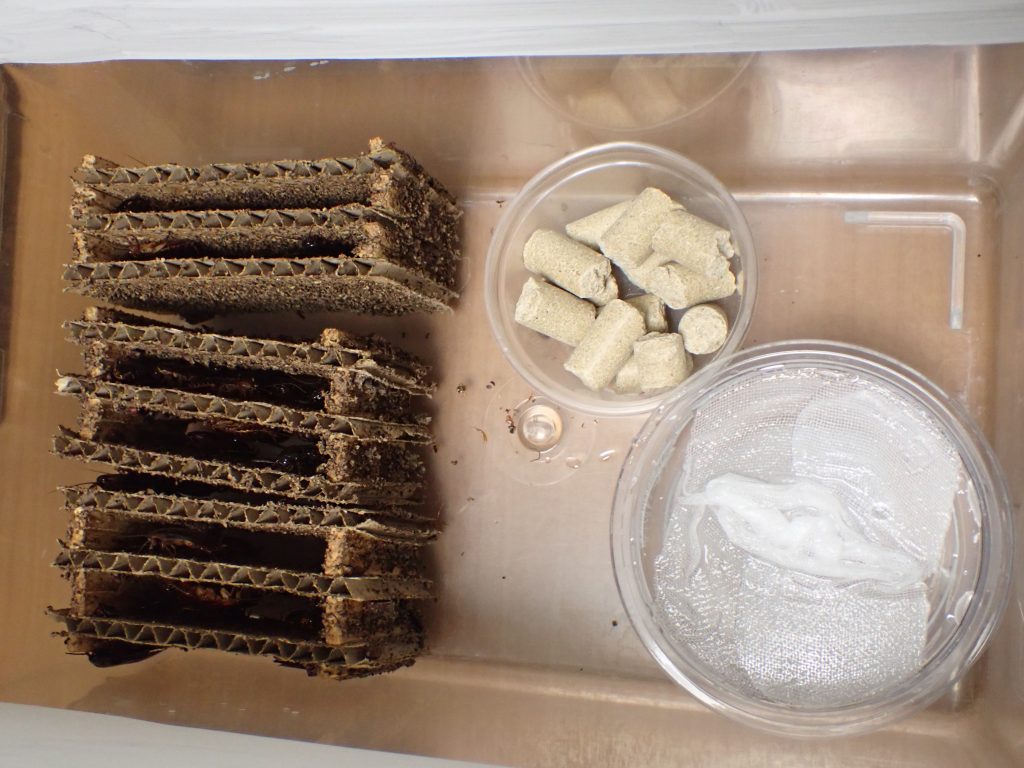

ウスヒラタゴキブリ床替え

Cleaning of the Megamareta pallidiola breeding container

前回交換して約1か月でこの状態.

動物飼育は皆そうで増え始めると当然汚れも早くなる.

本種は餌もMFのかすが残りこれが堆積はじめると湿度がこもりカビが出やすくなる.

移し.

終了.

以前は段ボールのシェルターを使ってましたが,今は使ってません.

理由は段ボールシェルターで一度全滅になったのでそれ以降葉っぱ.

今いれているのはモモタマナとヤシ類の葉を刻んだ物.

移す時は,葉の間に溜まった糞や死骸を払っているが,段ボールシェルターに比べるとゴミが落としにくく,このように一緒に持ち込んでしまうこともある.

しかし,ミナミヒラタも同様だが,見た目的にもゴキブリが喜びそうな雰囲気ではないですか?

2022 .11.24

Deropeltis paulinoi とりあえず完全復活

Deropeltis paulinoi disease is completely healed, so far so good.

順調に成長しています.

もうそろそろ成虫になる個体も出てきそうです.

ケースを掃除しましたが,死骸一つなし.

また,脱皮殻もないことから綺麗に食べていることが分かりますね.

これが正しい姿.

2022 .11.22

Thyrsocera spectabilis

Not giving up on Thyrsocera spectabilis

死に始めたが,諦めないぞ!

2022 .11.21

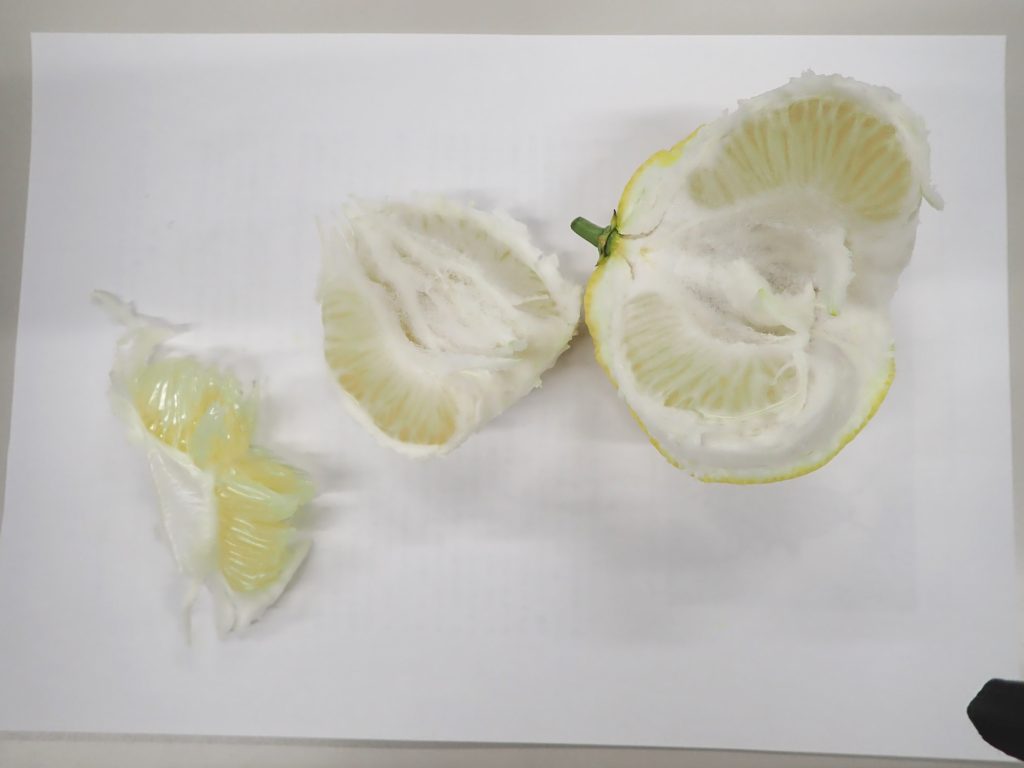

文旦収穫

Pomelo harvest

元々研究用に購入した苗木だが,役目も終わり変わったアゲハ類が産卵しないかと置いてあるのだが,立派な実をつけた.

形は良くないが,せっかくなのでご馳走になる.

虫も入っておらず,ちょうどよい甘さとパサパサ感のない食感は◎.

ひと房残らず食べました.

そういえば種も入っておらず大変食べやすかったです.

そういう品種でしょうか.

後はこれですね.

赤い実は生で食べても美味しいそうなので実が柔らかくなった頃食べてみたいと思います.

2022 .11.18

シロアリ容器に放飼したキチャバネゴキブリ

Symploce japonica released into termite containers

放飼したイエシロアリ飼育容器.

シロアリの個体数が激減して表面が乾燥激しくなっており,

また,広すぎて生存確認し難く,ダメかな?と思っていたが,餌が食べられていた.

結構な量の食べ後が付いている.

で,探したら1匹見つかりました.

分かりますか?

入れたときの倍ほどに成長しています.

よかったです.

中プラケにはまだいるので,次回追加で放したいと思います.

2022 .11.17

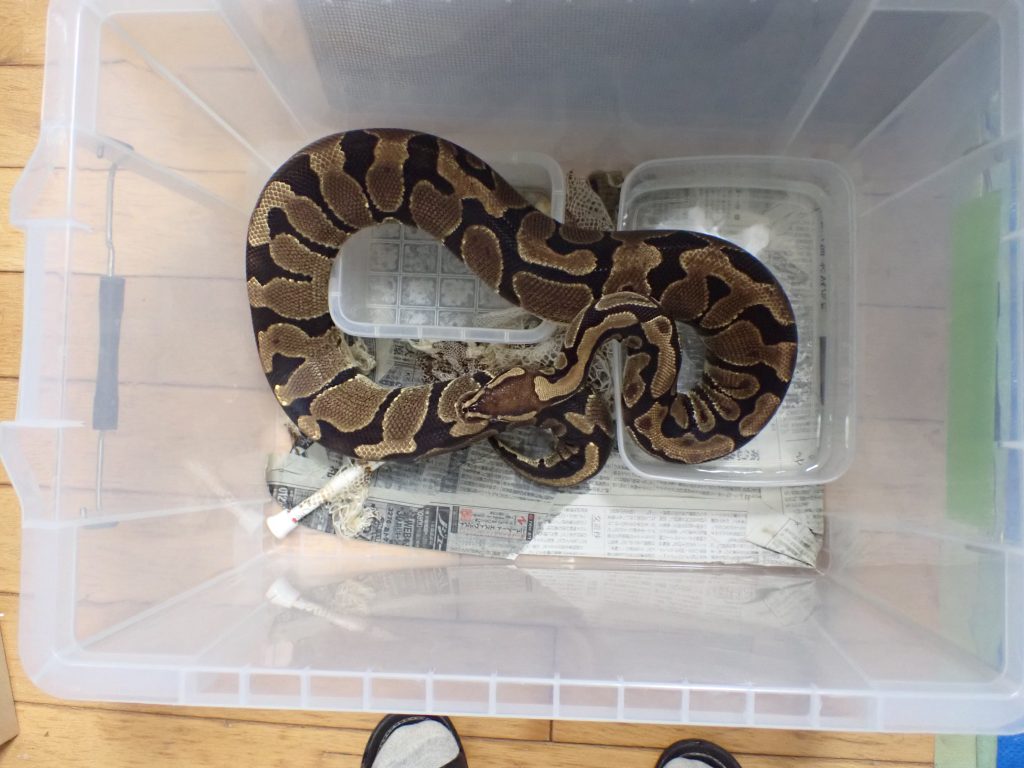

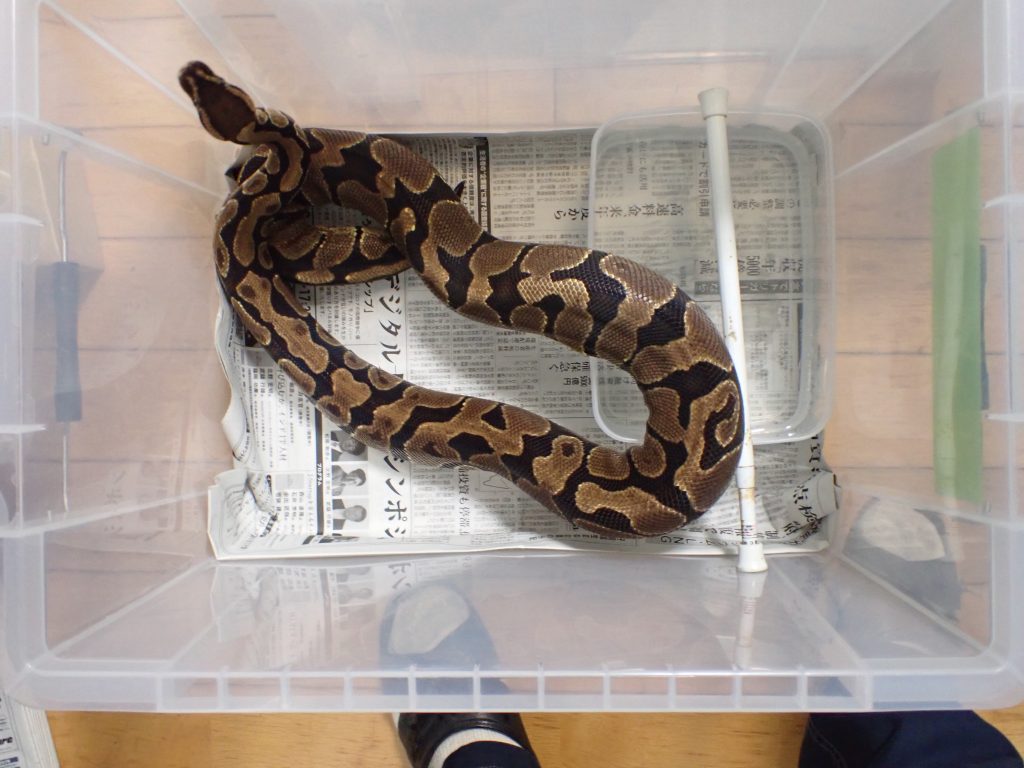

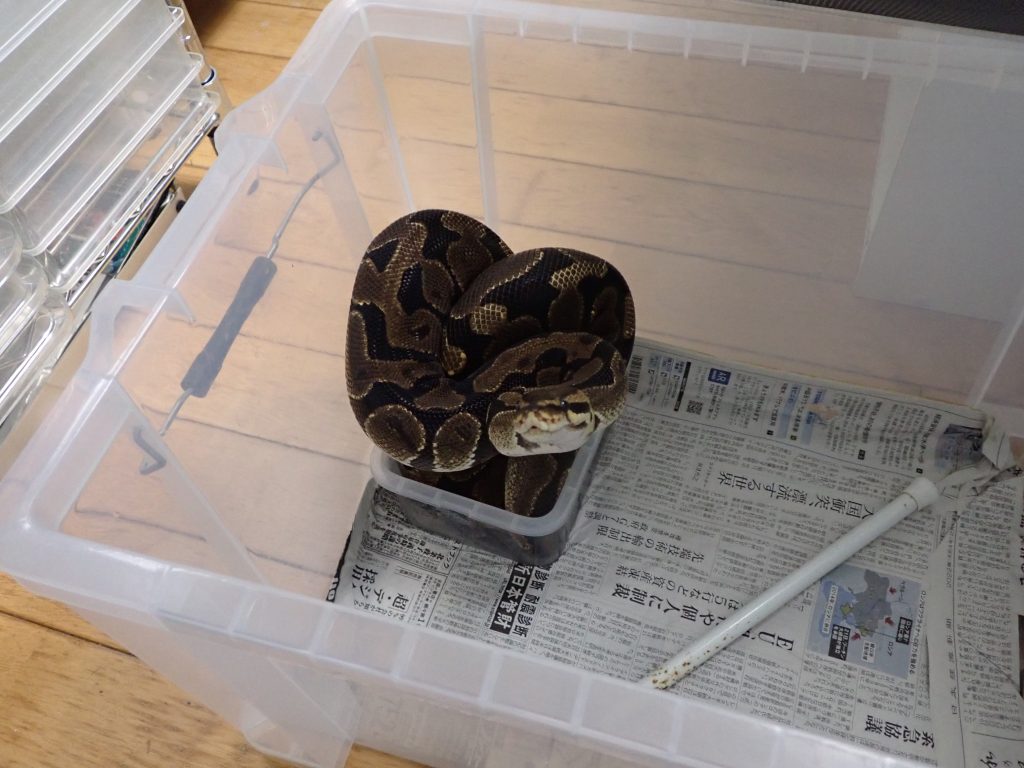

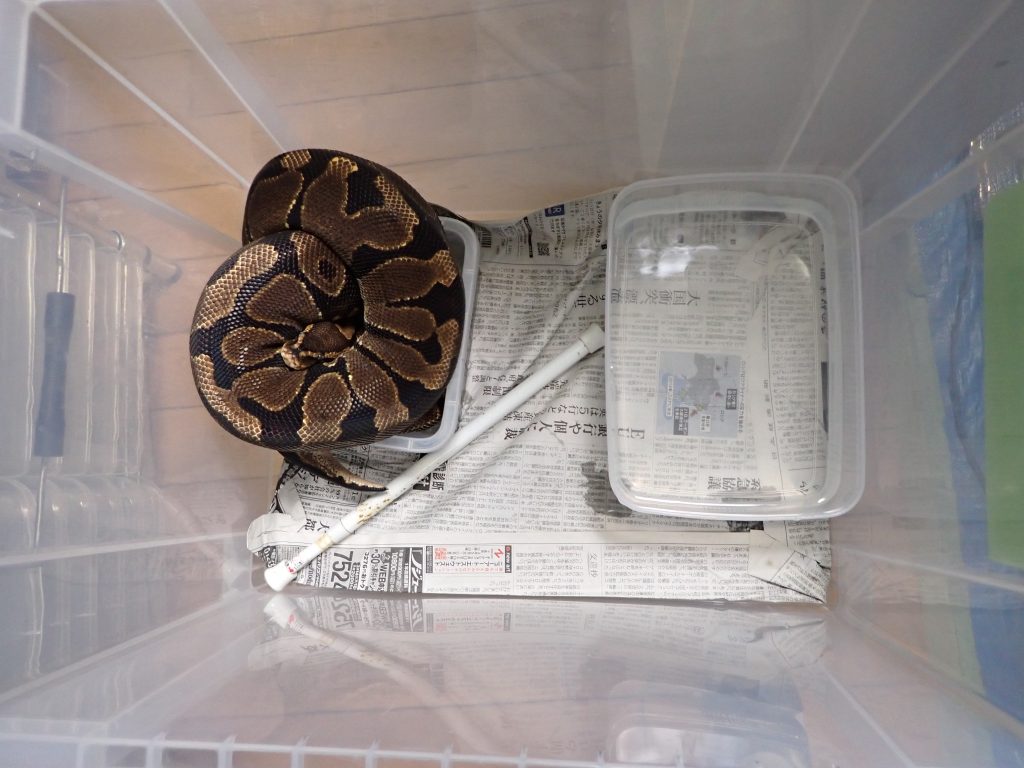

ボールパイソン脱皮

Python regius sheds its skin

結局あの謎の行動は分からないまま脱皮した.

結局,新たに入れた大型水入れには入らずじまい.

アオダイショウと違い,脱皮殻もズタズタで修復不可能.

今後は,大きい水容器で様子見る.

アオダイショウともに脱皮が終わったので,来週ぐらいから餌を与えようと思います.

2022 .11.16

タマヤスデ

Pill-milliped

すでに糞だらけ.

本来なら床替えするところだが,時間が割けないので,交換までのつなぎにスギと10年以上前に採集したモクマオウ枯葉を与えた.

約一週間後.

変化なし.

食べない?

と思ったが,それぞれを退かして見ると幼体が複数いる.

古くから入れてあるスギは芯だけになっているし,適度な朽ち状態になると食べるのだろう.

いずれにせよ,早めに床替えします.

2022 .11.15

Diploptera punctata

Cleaning of the Diploptera punctata breeding container

久しぶりの登場です.

甲虫のような形態をしているゴキブリ.

植物質を多く食べるので,ダンボールで作ったシェルターはボロボロ.

ボロボロ.

糞は粒状でサラサラ(ためすぎるとこのように湿度が逃げずカビが出る).

移して.

終わり.

餌は現在もZFとMFを混ぜて与えてます.

2022 .11.14

Blaberus craniifer幼虫

Blaberus craniifer nymphs

終齢幼虫の黒死以降生まれた幼虫は成長し,この親成虫も普通です.

(当時の黒死老齢幼虫,詳細は2022/5/25)

あれは何だったのか?

幼虫が老齢になった時点で発生する可能性もあり,少し心配は残るが,まあ,今のところ正常に戻った.

本種は,2008年から飼育しており,おそらく日本に入りたての頃の系統だと思います.

現在流通している本種も,この系統が元親になっている可能性が高いと考えています.

2022 .11.11

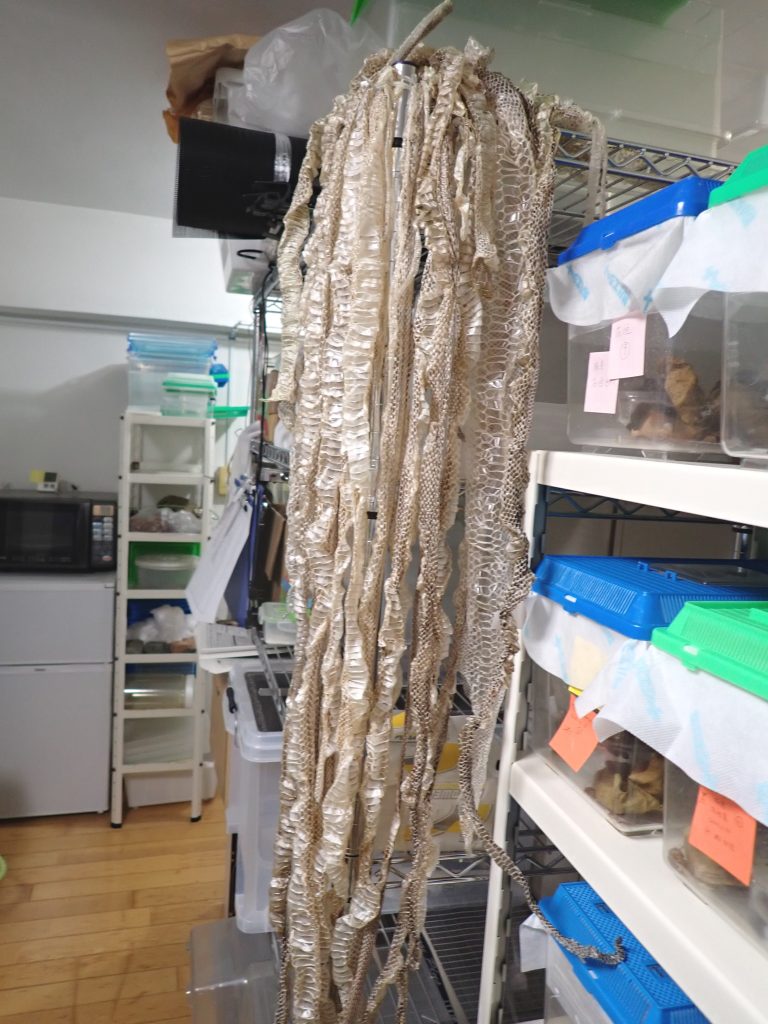

ヘビの寿命

Life span of snakes

アオダイショウが脱皮しました.

皮も綺麗に剝いています.

そのうちメドゥーサ(日本語ではこれが比較的正しいらしい)が発生しそう(笑).

さて,脱皮をする=順調に成長しているイメージだが,いつまで成長(寿命)だろうか?

私より長生きするのか?

これは結構重い話です.

最近,ニシキヘビなどが逃げたり逃がしたりの話題が注目されています.

オオトカゲも逃げてますね.

飼育者のモラルが話題となっています.

そこで,ここにいる2種の寿命をネットで調べました.

諸説ありますが,アオダイショウが10~20年.記録は28年.

ボールパイソン10~30年.記録は60年.

飼い主が20歳の頃飼い始めれば十分最期を看取れますが,私のように60近い人が飼い始めたら無理ですね.

ちなみにペットで人気のリクガメ類を調べると,

人気のギリシャリクガメは20~40年とありますが記録は149年!??

これは大変なことで孫の代まで面倒を見てもらわなければならない.

もう一種長生きしそうなオオトカゲ類.

こちらも,20年前後とそれなりに長いですが,このグループだけは飼育下だと短くなり5~6年.

やはり,栄養や飼育施設の大きさなどがネックになり長生きは難しいようです.

しかし,万が一長生きすると,ヘビ(ボールパイソンくらいかな)やカメは百歩譲って身内が飼育する気になるかもしれないが,オオトカゲは難しそう(私は喜んで).

輸入爬虫類の流通は1989年頃から増えだし,1993年にトカゲ類が急増.

カメ類は2005年に急増しています.

この頃発売されたカメは現在15~30歳前後,当時30歳の人が飼い始めて飼育者45歳超え.

まだ大丈夫ですが,今後20~30年の間に長寿の外来爬虫類引き取り手問題が起きそうですね.

ムムムムム.

私は責任もって後始末しますからゴキブリ嫌いの人はご安心ください.

2022 .11.10

Rhyparobia maderae床替え

Cleaning of the Rhyparobia maderae breeding container

だいぶ汚れてきたので掃除しました.

このようになるまでの期間は約2か月.

汚れ方が遅い方です.

突起状構造物は成長していません.

これ見て思ったのですが,人の見方では綺麗に掃除されて喜んでるかな?ですが,ゴキブリにとってはゴミが散乱している方が良いのかもしれません.

2022 .11.9

ボールパイソンの謎の行動

Mysterious behavior of Python regius

またどデカい糞でもしたのかと思ったのだが何もなし.

ケース内は汚れていない.

横から見るとこんな感じ.

水容器にすっぽり入っている.

水容器に乗る行動は,糞をした時などは目にしたが,ここまで入ったのは初めて.

もしかして便秘?

水に入りたいのであればというわけで,大きめの水も入れたのですが,触りもしていなさそう.

脱皮?

何を語りかけているのだろう.

2022 .11.8

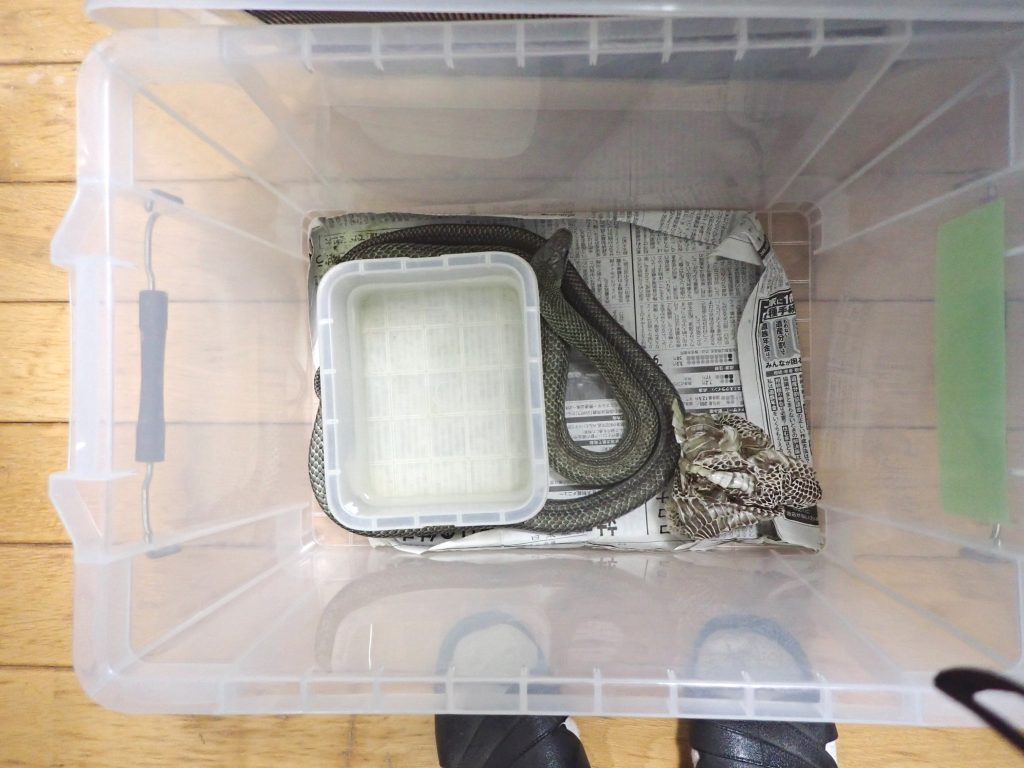

秋田のヤマトゴキブリ

Akita Prefecture Periplaneta japonica

本日会社に戻り,昨日頂いたヤマトゴキブリの飼育セットしました.

久しぶりの野外個体.

東京にも生息している本種ですが,本当に見る機会ないです.

全て幼虫で野外ではこのまま越冬して来春成虫になるはずです.

さてさて,室内ではどうでしょう.

2022 .11.7

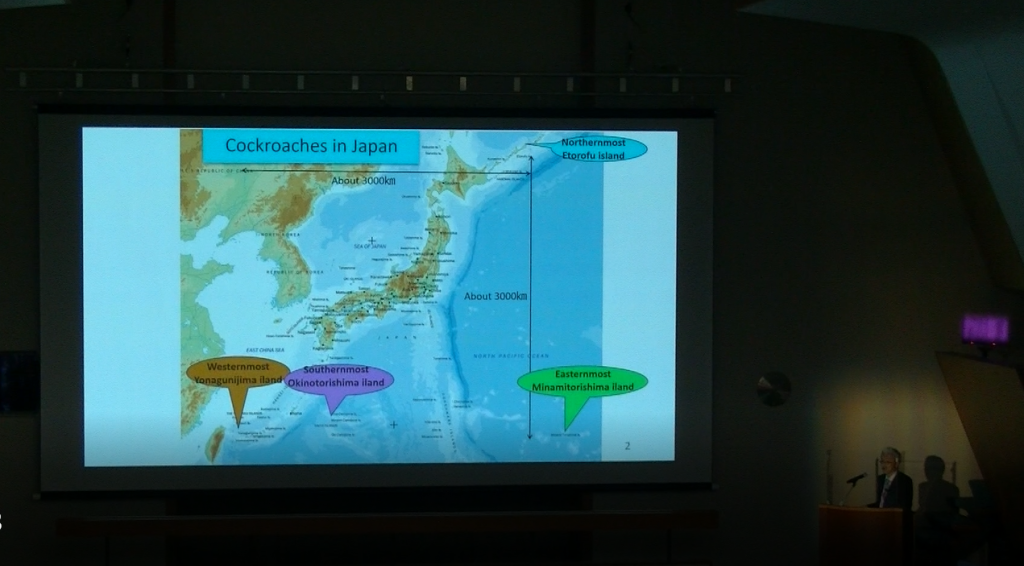

FAOPMA PEST SUMMIT 2022 京都

FAOPMA PEST SUMMIT 2022 KYOTO JAPAN

京都に来ています.

昨晩到着し,ザ・プリンス 京都宝ヶ池に宿泊しました.

素晴らしいホテルです.

オープニングでは,菅前首相が挨拶され大変驚きました.

分かりますか?

目的は「日本のゴキブリ防除」についての講演ですがやっと終わり,緊張から解放されました.

関係者の皆さんありがとうございました.

会場では昔からのゴキブリ友達(人間です)にお会い出来き.

また,同業からはゴキブログの「ヤマトがやばい」を見てわざわざ採ってきてくれたり,コロナのおかげでほとんどの学会はWEB開催ばかりだったので,やはり対面が最高だと実感しました.

あらためて,皆さんありがとうございました.

2022 .11.4

Gromphadorhina portentosa

Gromphadorhina portentosa

Elliptorhina davidiのように減るものもあれば,本種のように増え始めた種もある.

動物の飼育とは思うようにいかない物です.

それが楽しくもあり悲しい部分でもある.

こうして見るとマダゴキの中でも風変わりな種だと思う.

2022 .11.3

アリの餌ゴキブリ

Ant food, cockroaches

ゴキブリは殆どがこのように女王がいる容器の横の容器に移動されます.

アリが咥えていると食べていると思ってしまいますが,全てこのように移動されるので,嫌いなだけ?顔も見たくない?

というのもあり,実態顕微鏡で確認しました.

クロゴキブリ.

脚などの細い部分は無くなっていますが,あまり食べられた感のない状態.

よく見ると,腹部や胸部に少し穴が空いたりしていますが,ガツガツ食べた感じはなし.

ヨウランゴキブリ1.

クロゴキに同じ.

ヨウランゴキブリ2.

こちらはかなり食べられた感がある.

生を好むというより,乾燥しても柔らかな肉質部を好む感じがする.

というわけで,何が良いか今一つ分からなかったが,ヨウランゴキブリは食べることが分かり,とりあえずなんでも与えてみようと思う.

2022 .11.2

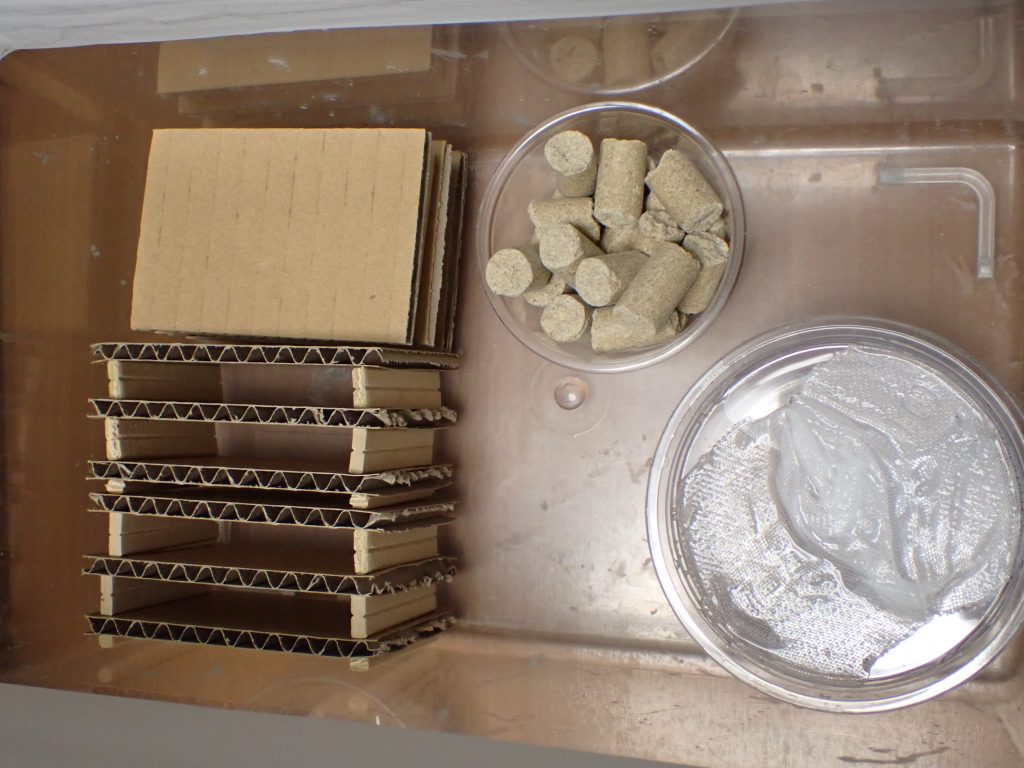

ヤマトゴキブリの床替え

Cleaning of the Periplaneta japonica breeding container

前回の床替えの時,1ケース全滅した本種のこの系統.

もう1ケージは増えているので,今のうちにもう一つ増やした.

しかし見ての通り,シェルターは5年以上使っているので糞などの汚れがひどい.

これが体調を悪くする原因かもしれないので,増やす方は全て新しいもので作った.

ゴキブリ移し.

躊躇なくだいぶする個体.

引き返したり縁を登ったり,いろんなやつがいる.

両ケースとも増えてくれると良いのですが.

2022 .11.1

Elliptorhina davidi終了

End of the Elliptorhina davidi breeding

以前に幼虫が生まれていたので,一安心していたのですが・・・.

妙に寂しいなと思いよく見ると死んでいた.

残ったのは♂成虫2.

♂幼虫1.

繁殖の道は閉ざされました.

しかし,あるところに託してあるペアがいるので,これらが絶えたころ,増えていないか聞いてみようと思います.

マダゴキ類は好きなグループなのでこれからも増やして生きた色考えています.

2022 .10.31

Eucorydia forceps孵化

Eucorydia forceps hatching

この幼虫です.

難しそうな雰囲気だなと思っていましたが,うまく産卵して孵化しているようです.

2022 .10.28

ワモンゴキブリ床替え

Cleaning of the Periplaneta americana breeding container

3ヵ月放置の状態.

糞がケース内に目立つ.

水容器上の卵鞘.

餌に産み付けられた卵鞘.

それぞれ,親が生まれてすぐに水が飲めるよう.

餌が食べられるようにと産みつけたのでしょう.

幸せな卵鞘たち.

シェルターを移すと乾燥糞が溜まっています.

野外では,これらの糞はどのように消滅しているのでしょう.

掃除後撮り忘れたのでこれでおしまい.

2022 .10.27

クマネズミ達

Black rats

増えてきたので大部屋へ引っ越しと合わせて,大掃除をしました.

まだ警戒して本領発揮してませんが,いろんな個体がいます.

自由気ままです.

2022 .10.26

Panchlora sp

Panchlora sp

壁面に黒い糞が目立ち,汚くなってきたので新しいケースに交換した.

このケースは黄色が多く,ケースのレイアウトを工夫すれば結構華やかなケースになると思う.

幼虫がどれほど潜っているか見ていたらダニがいた.

一応綺麗に見えるが,ダニがいるよう注意ケースになった.

いつまでこの戦いは続くのか.

2022 .10.25

Thyrsocera spectabilis

Thyrsocera spectabilis

死にはじめました.

相変わらず卵鞘は1個も孵化しません.

この綺麗な黄色も早く標本にしないと見れなくなりそうです.

何とか1個でも孵化してほしいのですが.

2022 .10.24

Thorax porcellana翅の下

Under the wings of a Thorax porcellana

幼虫を保護している翅の下が気になっていたが,たまたま羽化不全個体が産仔していた.

この状態でも幼虫を背中に乗せているる事が出来ることに驚き.

良く観察するため,恐る恐る手に乗せ観察.

拡大.

腹部背面に張り付いていますね.

翅の間に潜り込んでいるイメージだったのですが,しっかりつかまっているようです.

幼虫の爪と褥盤が特殊なのか,それとも雌の背面の構造が特殊か.

次回はその辺も見てみたいと思います.

2022 .10.21

飼育下のアリ家族増え方

Increased number of worker ants in breeding environment

昨日.

今日.

2匹がそろって羽化.

女王1匹スタートしたのが7/5

3ヵ月半で働きアリ8匹.

約半月で1匹羽化する計算.

意外と増えない.

野外だともっと早いのだろう.

2022 .10.20

ヒメチャバネゴキブリ床替え

Cleaning of Blattera lateraris

小さなゴキブリですが,増えると汚れの速度が速くなります.

餌もなく死骸と糞が堆積しています.

清掃後.

これでも多いと思いますが,少ないより良いかと.

2022 .10.19

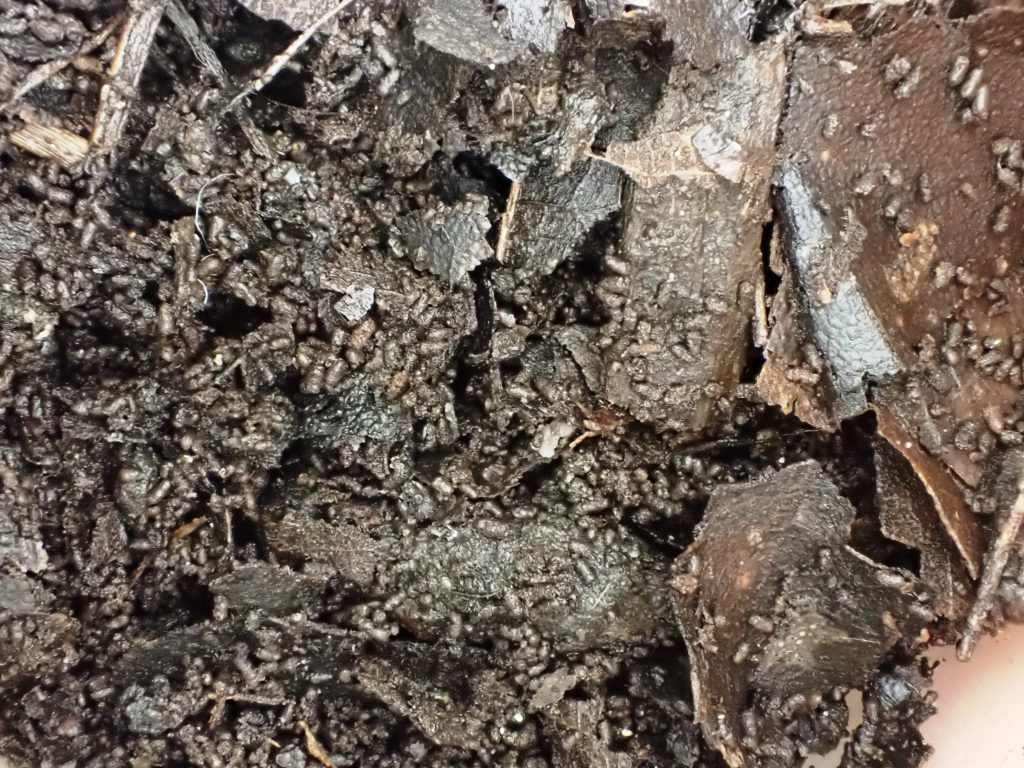

ワモンゴキブリ単為生殖F14孵化

Periplaneta americana parthenogenetic F14 hatchig

容器で保管していた卵鞘が孵化しました.

第一号です.

この幼虫たちは,両性生殖の幼虫より非常に弱い為,溺れない処置をした水容器に入れます.

孵化できたのは5匹のようです.

卵鞘の表面はカビが生えてますが,乾燥させると孵化がさらに悪くなるので今のところ容器保管でやっています.

中もこんな感じでカビが侵入しています.

よく孵化したと思います.