ゴキブログ一覧

2023 .5.30

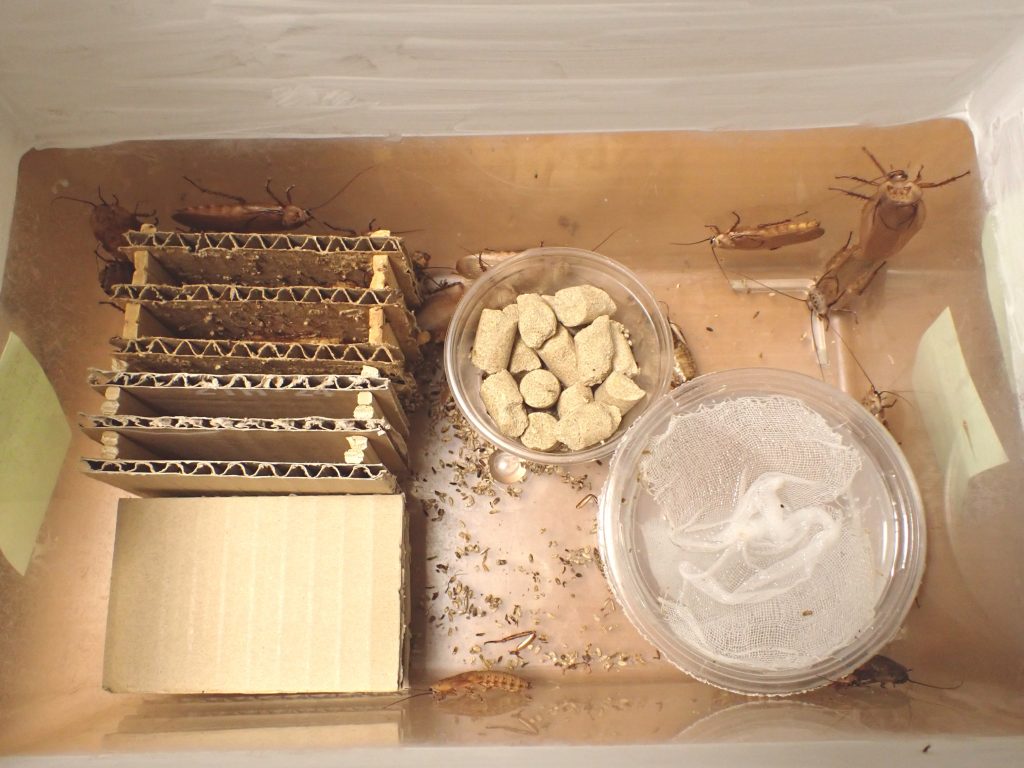

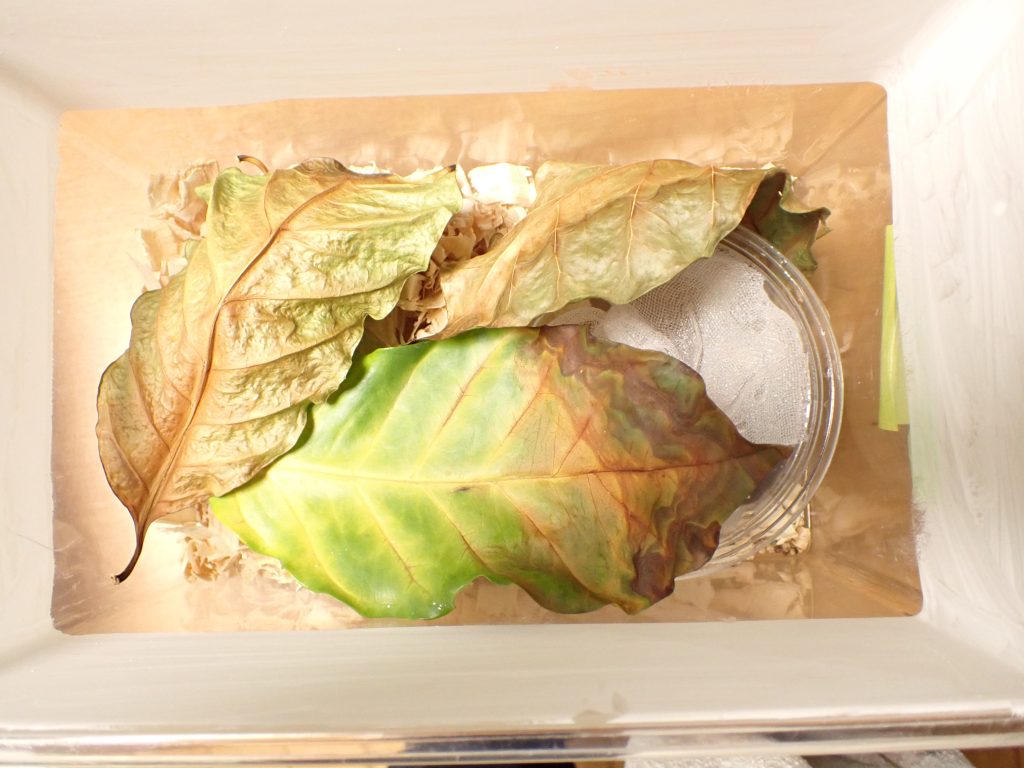

キチャバネゴキブリ放飼ケージ様子

Situation of breeding container for Coptotermes formosanus and Symploce japonica

緑があるのは絵的にも安らぎます.

探してもゴキブリの姿は見えませんが,餌は引き続き食べられているので生きているようです.

数もこれ目立って痕跡が残っているので複数いると思います.

シロアリも,復活してきました.

新女王が軌道に乗ってきたのでしょう.

2023 .5.29

綱渡りのPseudoglomeris magnifica

Raising Pseudoglomeris magnifica like a tightrope walker

増殖目指して飼育条件変えたのですが,こればかりは予測できない.

♂♀ともに成虫になっていた.

とりあえず,今日の状態はOK.

何で皆さんあんなに飼育が上手なんでしょう.

2023 .5.26

モリチャバネゴキブリ全滅

Annihilation of Blattella nipponica

5月2日にお伝えした横須賀産モリチャバネゴキブリが全滅していました.

ちょうど成虫がペアで残っていたのでうまく復活すると淡い期待を抱いていましたが,,,,無理でした.

雌の死骸ですが,卵鞘が縦に付いています.

産卵中に死亡したようです.

幼虫も死んでカビが生えていました.

Periplanetに発生している集団致死症に近いものありますが,チャバネには発生しません.

過去にモリチャバネゴキブリは10産地以上飼育していますが,最後終わるときは皆こんな感じですね.

原因を調べたいですね.

2023 .5.25

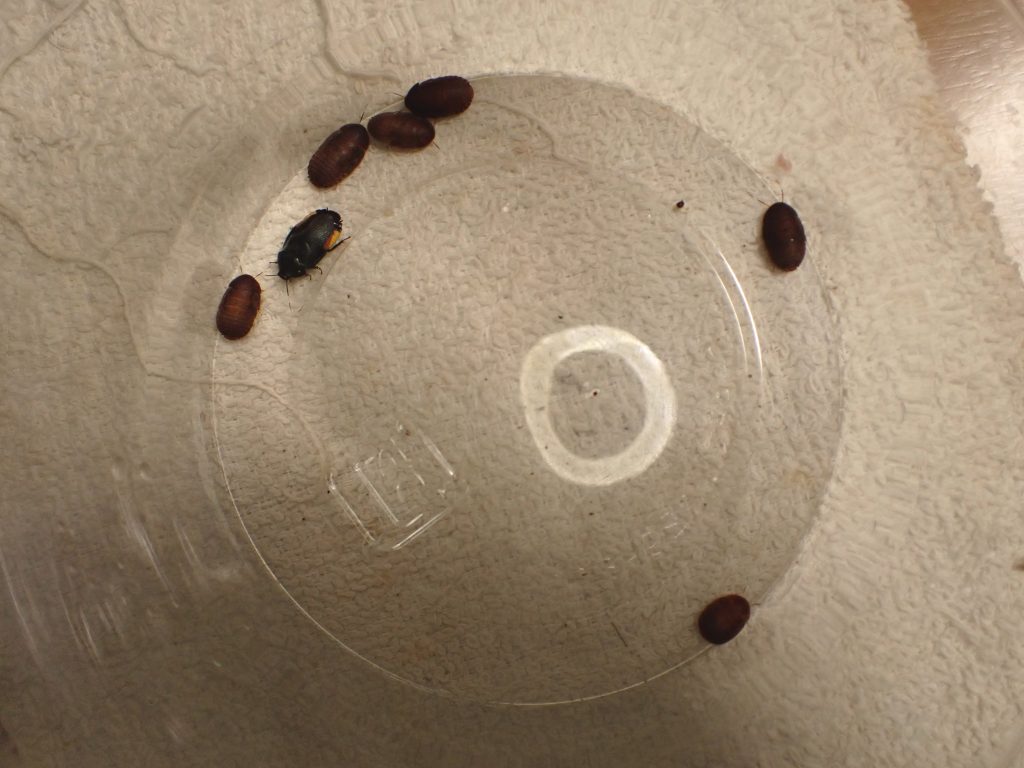

サツマツチゴキブリ累代

Successive rearing

今年1月に採集してきた個体群が現在F1生産中.

幼虫はツチよりも黒斑が少ないせいか黄色が目立ちます.

ミナミヒラタゴキブリの幼虫に間違えそうですね.

2023 .5.24

白いニューギニアヤリガタリクウズムシ

White Platydemus manokwari

現在100匹ほどの個体を飼育していますが,色が白くなる個体が出てきました.

こうなるとニューヤリと判断できないですね.

なんとなくむくんでいるように見えますが元気です.

2023 .5.23

沖縄土産

Okinawa souvenir

沖縄滞在中のN村さんよりゴキブリとともに送られてきました.

左がケナガネズミ.

方言ではヤマアジなどと呼ばれるようです.

右がオキナワトゲネズミ.

方言はアジ.

両種ともに天然記念物に指定されており,絶滅が心配されています.

クマネズミも山から下りてこなければ保護対象になっていたかもしれません.

2023 .5.22

ワモンゴキブリ単為生殖F15の卵鞘

Parthenogenetic Periplaneta americana F15 ootheca

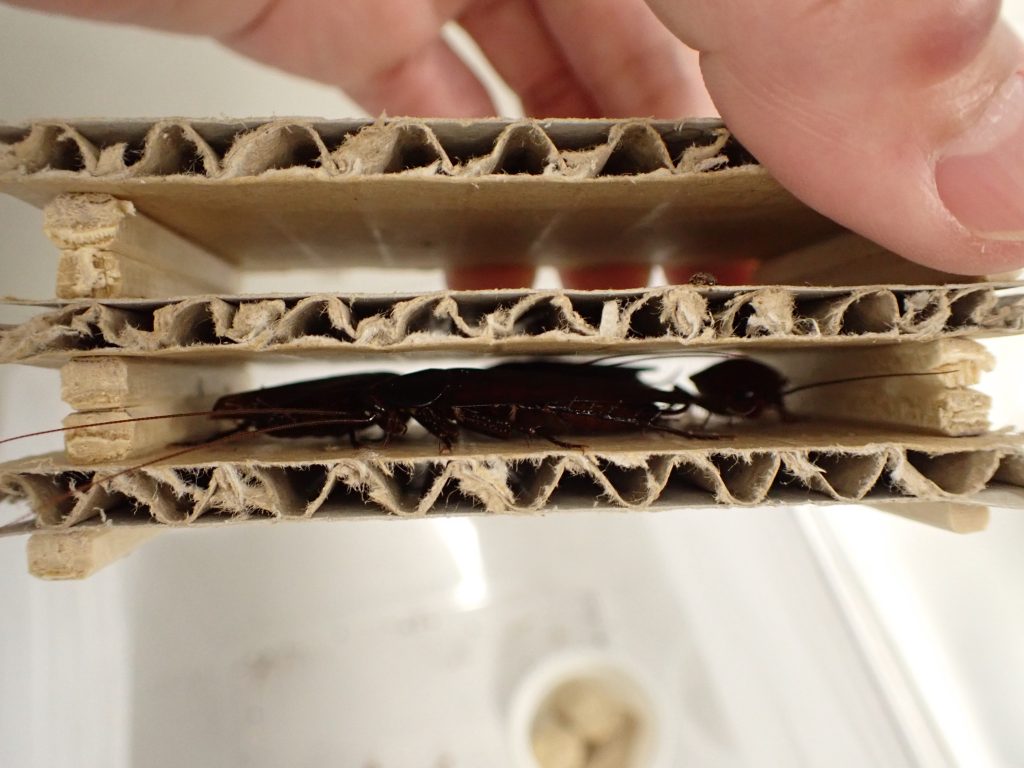

単為生殖による累代ワモンゴキブリF15になる初卵鞘.

段ボールシェルターに産みこまれていたので掘り起こしたのだが,親が近寄ってきました.

親の愛か.

色が薄いので孵化する確率は低そうだが何にしても1個目誕生.

2023 .5.19

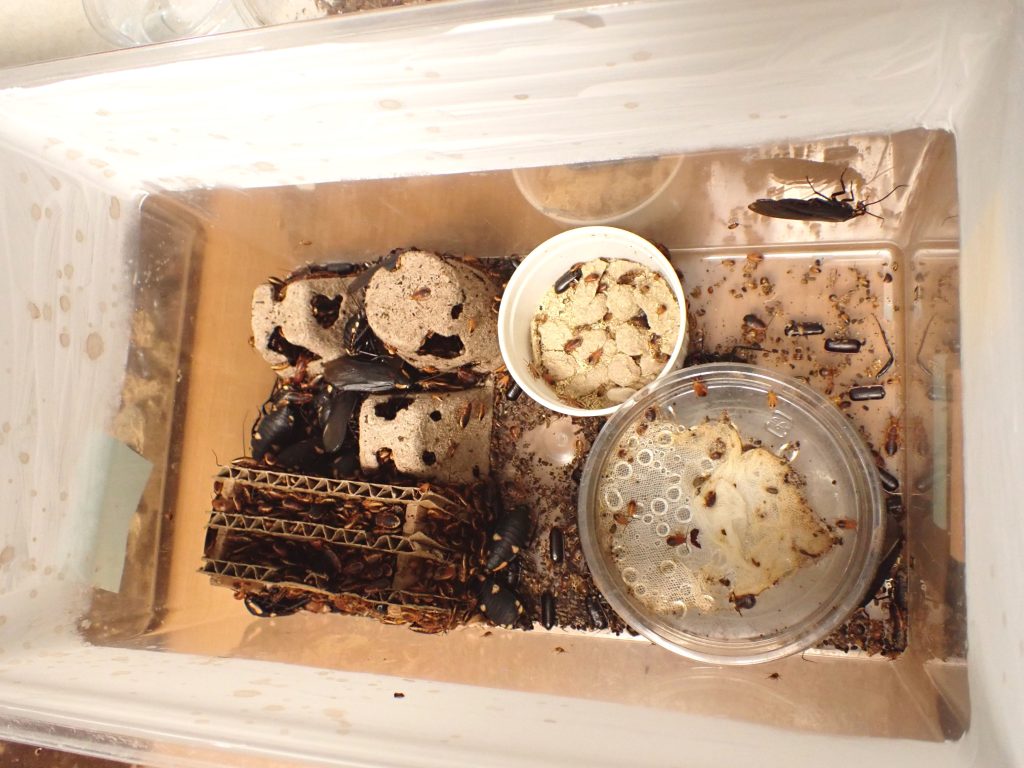

クロゴキブリ殺菌卵鞘2

Periplaneta fuliginosa Sterilization ootheca 2

ウイルス感染クロゴキブリは,成虫の寿命も短くしているようです.

恐ろしいですね.

そんな中,気が付いたら2個卵鞘を産んでいました.

この殺菌の効果は間違いなくあると思うのですが,殺菌卵と未殺菌卵で比較してみます.

1個は前回殺菌卵確保してあるので,今回は未殺菌卵1個と殺菌卵2個目を作りました.

2秒ほど浸漬を4回.

各回ごとティッシュで拭いてゴミ取りながら繰り返します.

注意点として,未殺菌卵も同時に扱うのでピンセットを使いまわすときはその都度次亜塩素酸ナトリウムで消毒します.

手指も消毒用エタノールで消毒しながらコンタミをしないように扱います.

これで差が出ると面白いですね.

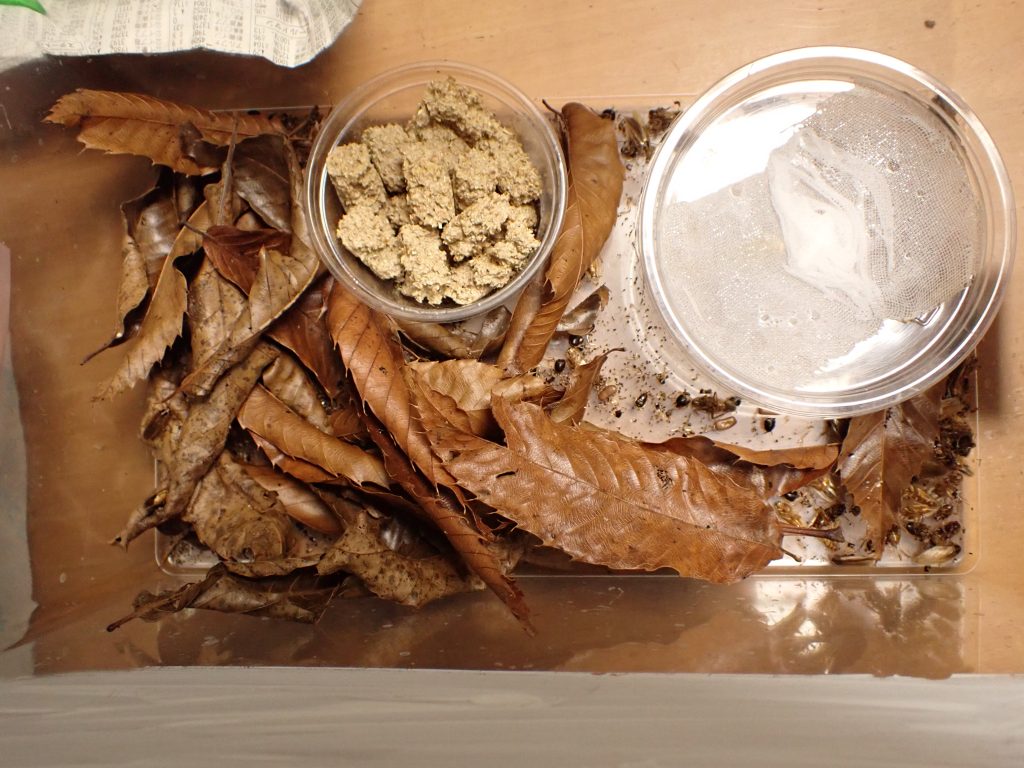

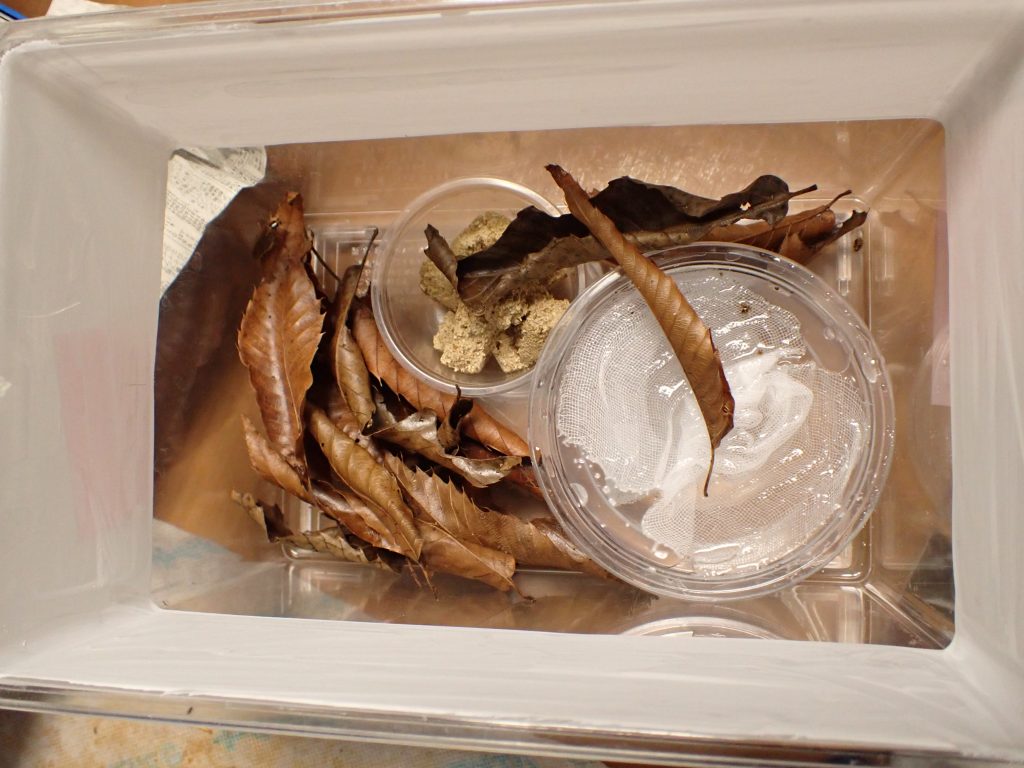

2023 .5.18

ヒメクロゴキブリ初夏

Chorisoneura nigra in early summer

相変わらず調子の良いヒメクロゴキブリ.

初夏になり成虫数が増えてきました.

このゴキブリは人を敵と思っていないのか,落ち葉を登るように人の手に乗ってきます.

動きも,サササ,ではなくトコトコ,なので見ていて安心できます.

2023 .5.17

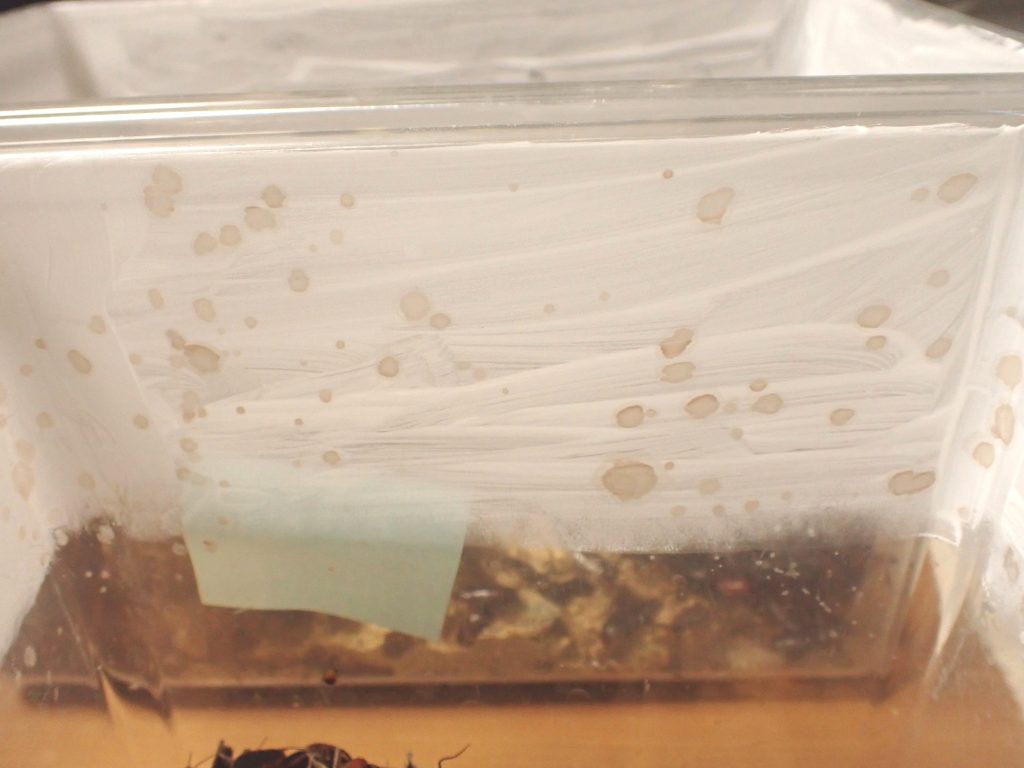

ゴキブリの分泌液

Cockroach secretions

回復したDeropeltis paulinoiだが,例の紫の分泌液がケース周りに大量に付着している.

ケース横.

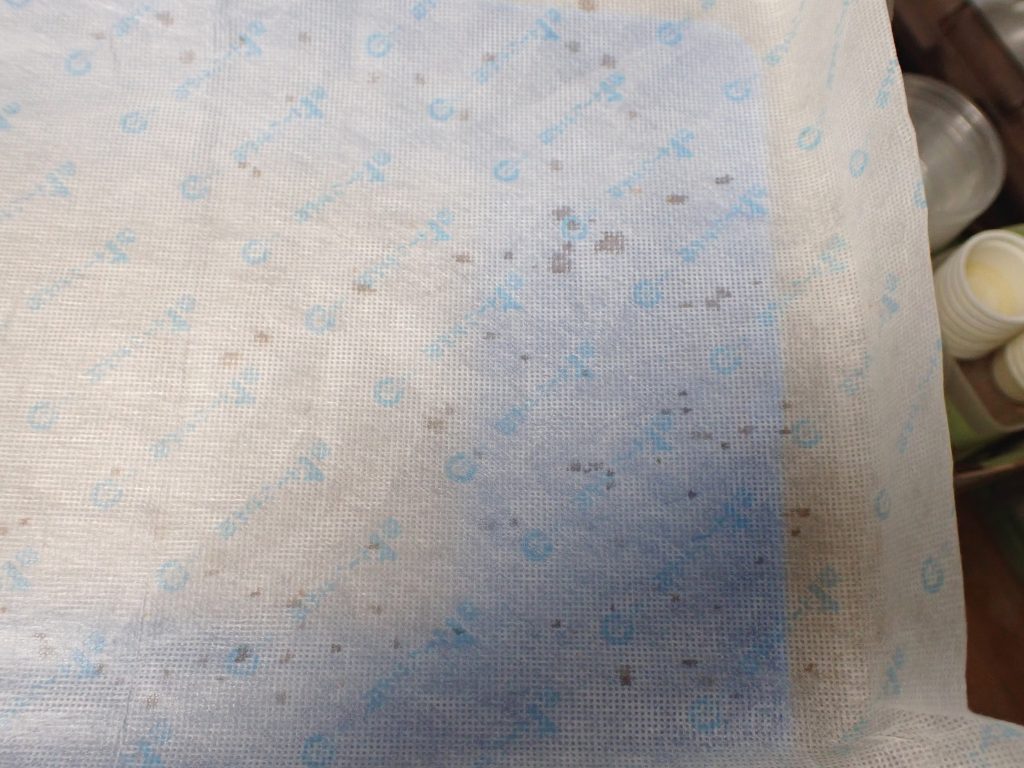

天井紙蓋.

蓋していないと周りにも飛び散っていることだろう.

ほかのDeroprltis属も液飛ばすがこんなになった記憶がない.

完治して元気全開.

自家中毒を起こさなければ良いのだが,身内には害がないのだろう.

2023 .5.16

Therea olegrandjeani 孵化

Therea olegrandjeani ootheca hatching

昨年11月に拾い上げ,1月末から孵化はじまったに本種.

カップのマットを見ると,ニンジンも食べていますがヤシガラの繊維も食べているようで,ヤシガラが粉末状になっています.

安心サイズになったのと,孵化がほとんど終わったようなので卵鞘はすべて除去し,小プラケに移動しました.

とはいえまだ小さいので葉などを入れ飲水の補助をします.

2023 .5.15

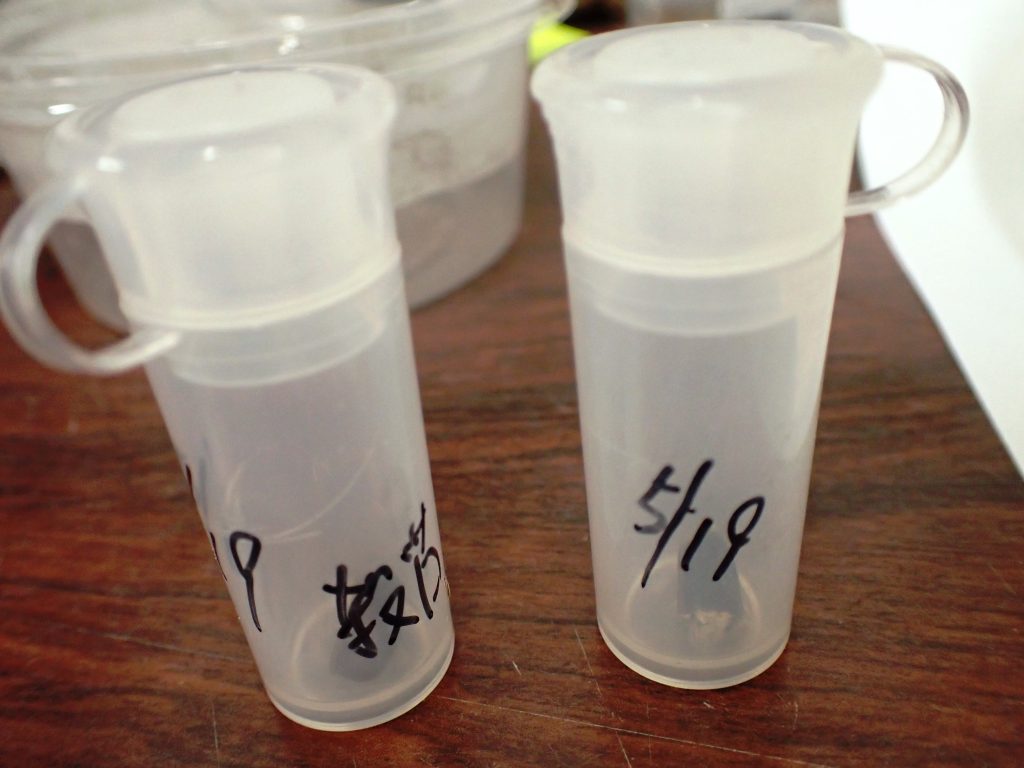

クロゴキブリ卵鞘消毒

Disinfection of Periplaneta fuliginosa ootheca

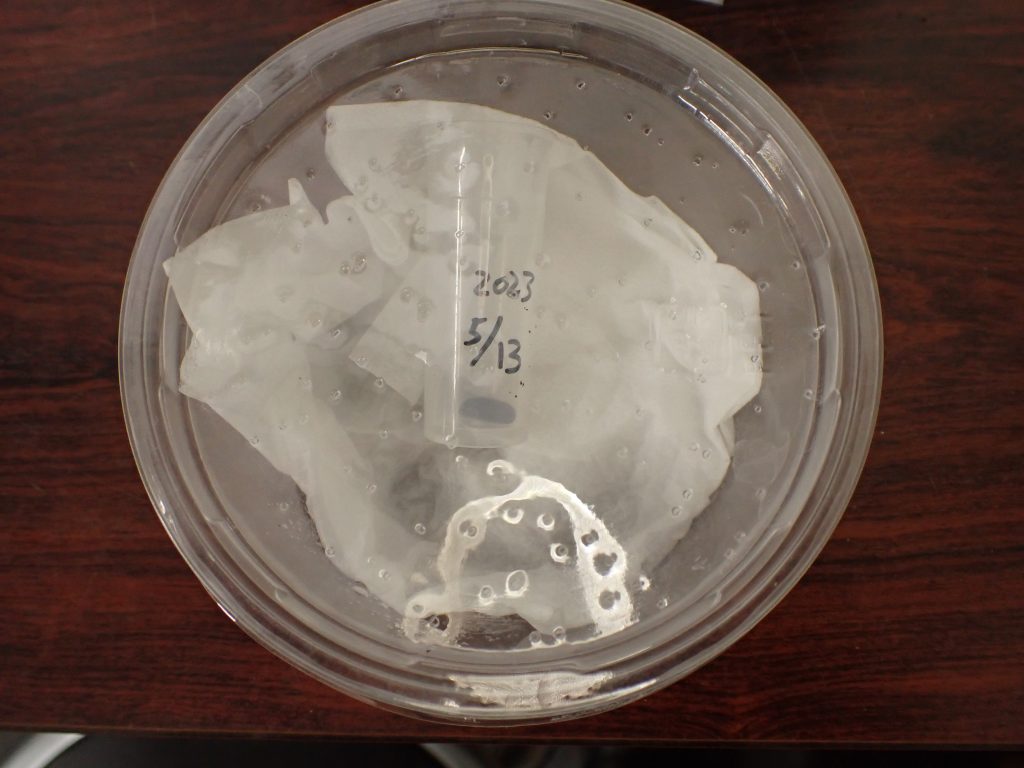

週末に産卵されました.

密度はこのくらいが安心して見れます.

無理して剥がすと龍骨部から裂けてしまうので,卵鞘を少し湿らせ剥がします.

ダンボールを破砕した繊維が唾液とともに固着しているのでこれも湿らせながら掃除します.

そして1秒ほどハイターに入れ取り出してティッシュですぐに消毒薬を除去します.

これを数回繰り返します.

ハイターの希釈はまな板消毒希釈より少し濃い感じ.

終了です.

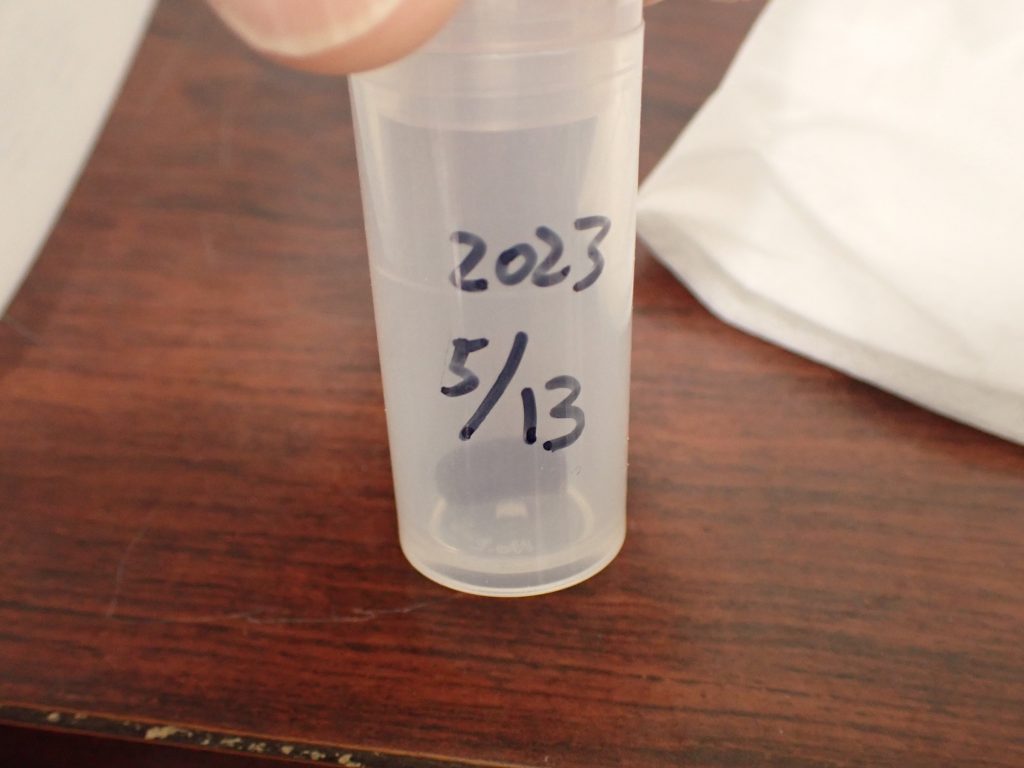

容器に処理した日にちを記入して保管します.

50日経過しても孵化しない場合は諦めかな?

2023 .5.12

マデーラタワーとりあえず完成

Madeira Tower completed for the time being.

水容器を交換して気が付いた.

長さ16mm.

もう限界でしょう.

初めて見つけたときは,もっと伸びるまで放置しましたがその後多分折られて消滅しました.

とりあえずこれで一旦コレクションとします.

それにしても,どうすればこんな風になるのか全く想像できない.

で,良く折れなかったと思ってケース内見たら,幼虫が全くいない状態.

これはこれでヤバそう.

一般種だが,いなくなると寂しいのでレイアウトを少し変えて様子見ます.

2023 .5.11

Pseudoglomeris magnificaもダニ再発

Pseudoglomeris magnifica also redo mites control

こちらも土に変えてセットし直したところダニが出てしまいました.

シェルターは継続してるかえないので割って虫体を全て取り出しセットし直しました.

驚きの3匹のみ.

これはまずい.

この雌が出産してくれると良いが風前の灯火.

こちらではマルゴキブリ類はどうもうまくいきません.

少し湿らせ気味で始めます.

2023 .5.10

Eucorydia forceps ダニ駆除やり直し

Redo Eucorydia forceps mite control

3月にダニ駆除したばかりなのにもうにワラワラ湧き始めました.

交換したときの新マットにすでに入っていたのではないかと思えるほど早い再発.

今回は,マットも一度冷凍殺虫したもので再度組みなおしました.

1匹ずつ拾って何度かダニ外しできれいな容器に移し替え終わり.

まだ数が少ないのと産卵始まっていなかったので助かりました.

すでに♂♀出始めているので,これ以降出てしまうと次回できるのは半年くらい先になると思います.

中々うまくいかないですね.

2023 .5.9

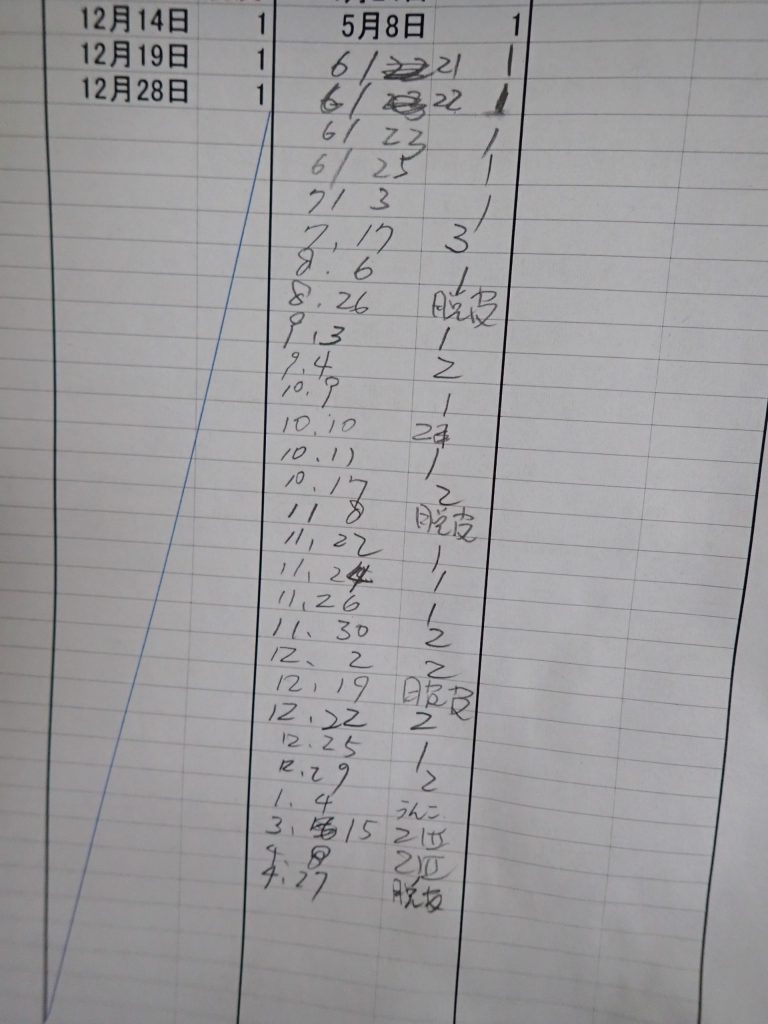

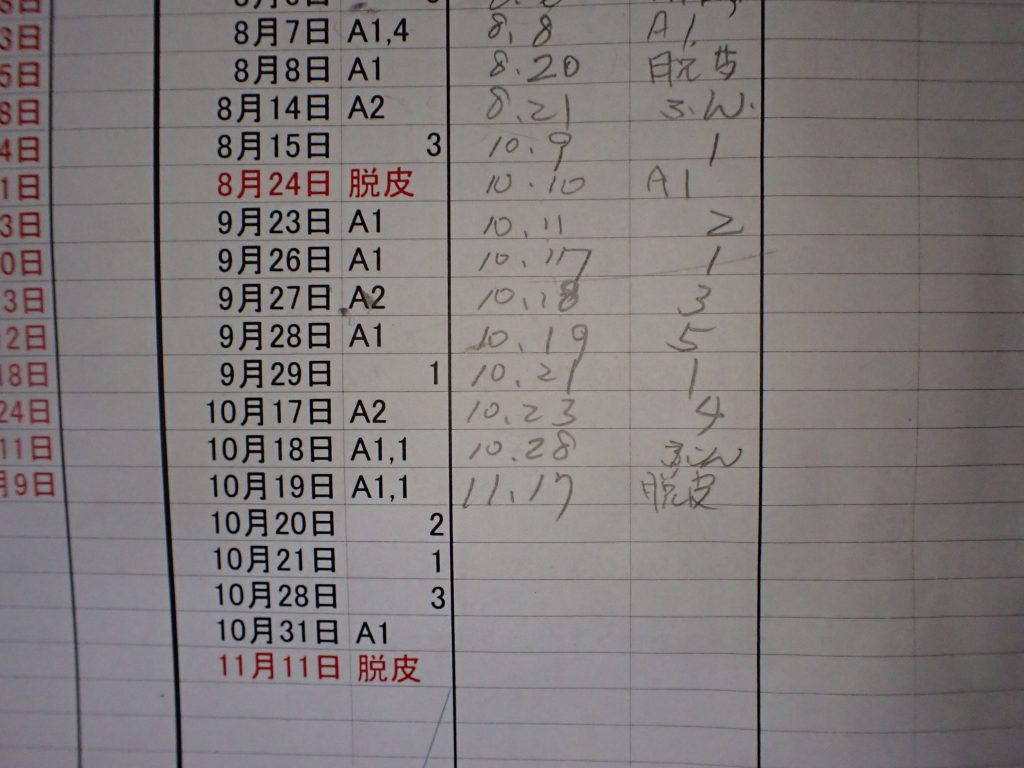

シマヘビ他

Snakes and other animals

シマヘビ脱皮しました.

伸ばすとカメラに収まらないのでこんな感じです.

簡単な記録を付け始めて結構立ちますが,簡単でも付けていると現在の状況が推測しやすいです.

運動しないせいかポツポツ食べて脱皮といったパターンです.

一方ボールパイソン昨年の11月の脱皮以降何も食べません.

過去にもこのようなことはあったので強くは心配していませんが,そろそろ食べてほしいところです.

それと,アリは石膏にカビが出たのでエタノールを筆に付けて軽く拭いたつもりでしたが,働きアリ全滅してしまい終了となりました.

生エサ食のアリは世話の間隔が短く片手間で飼育する物ではないことが良くわかりました.

アリさん申し訳ない.

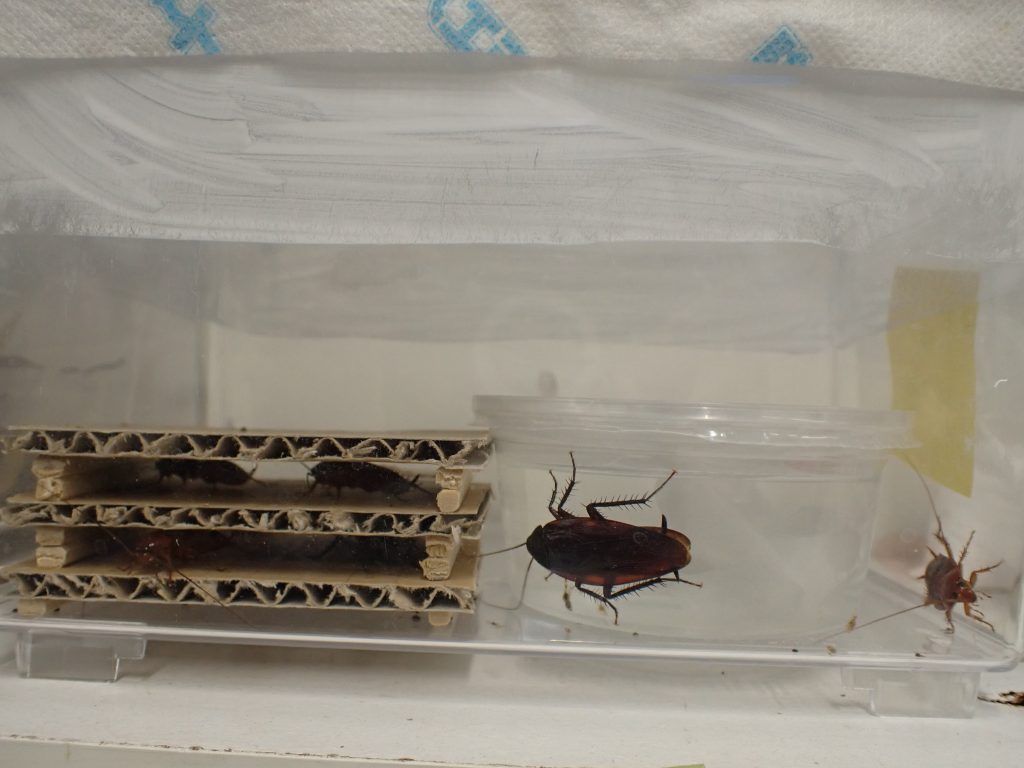

2023 .5.8

クロゴキブリ救命

Periplaneta fuliginosa to the rescue

昨年頂いた三重の個体群ですが,幼虫死が続き全滅間近となってしまいました.

やっと成虫が出たので,卵鞘採取用に小プラケに移し,毎日観察できる場所に移しました.

すでに残っているのは♀成虫1,♂成虫3,終齢幼虫2.

この病気,成虫の致死率は低そうなので,産卵さえしてくれたら健康な子孫を残せそうな気がします.

2023 .5.2

モリチャバネゴキブリ全滅直前

Just before the Blattella nipponica wiped out

モリチャバネゴキブリは稀に突然死が発生する.

この個体群は横須賀で,2017年から飼育しているのだが,動く個体がいないと探すと死骸の山.

1ヵ月ほど前の水交換の時は気が付かなかったので最近こうなったと思われる.

生き残りは奇跡的に成虫1ペア.

♀は卵鞘を持っている.

復活するか?

続報は1~2か月後.

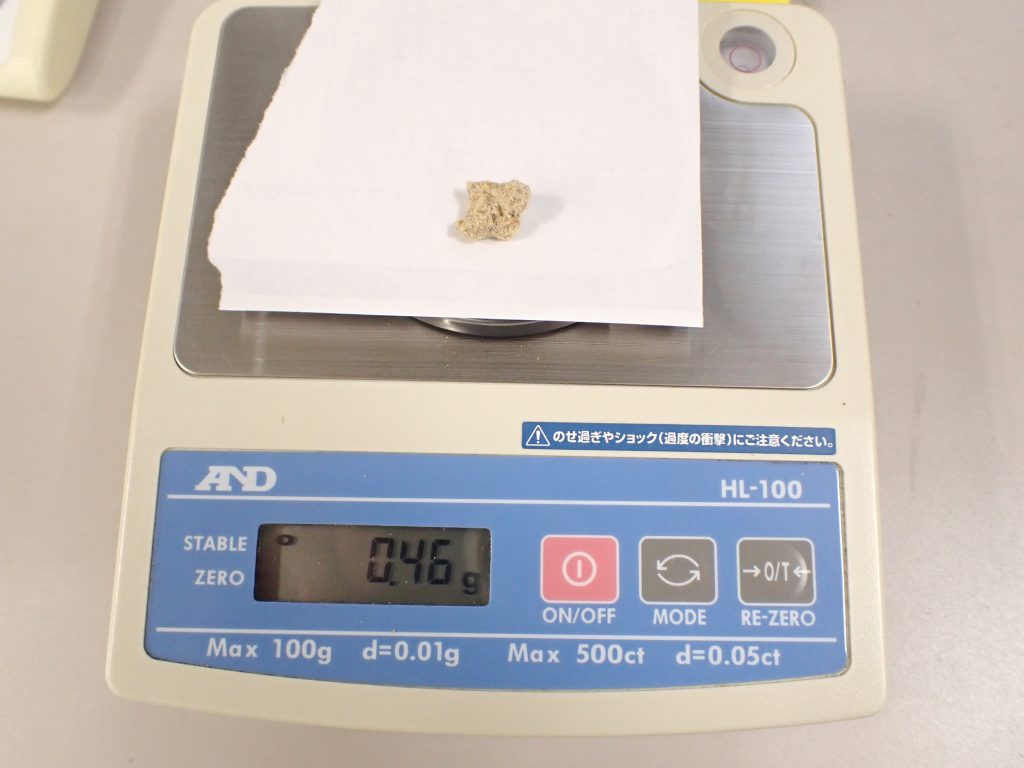

2023 .5.1

ワモンゴキブリの顎の力

The power of the American cockroach’s mandible

ワモンゴキブリがMFの破片を持ち上げ,シェルターの上に移動させていた.

結構でかいが軽々と加えて持ち上げている.

その重量は0.46g.

ワモンゴキブリの体重が約1.5g(♀)なので自重の1/3の重さを口で持ち上げたことになる.

60㎏の人が口で20㎏(20㎏を検索するとビール瓶1ケース)を持ち上げるのは簡単ではない.

動物の秘めたる力というのは神秘的ですね.

私には絶対無理です.

2023 .4.28

ニュウハクシミ

Ctenolepisma calvum

話題のニュウハクシミ.

1900年代初頭にスリランカで発見されて以降,中米,ヨーロッパ諸国へ広がり,現在17か国から記録があるようです.

我が国では,北海道、宮城県、東京都、福岡県、長崎県で見つかっています(Shimada et al. 2022).

単為生殖で繁殖するので,これ1匹で増えていく事が出来ます.

シミの飼育は,いろいろやりましたがうまくいきませんでした,

こいつは増えてくれるでしょうか.

Shimada, M., Watanabe, H., Komine, Y., Kigawa, R., & Sato, Y. (2022). New records of Ctenolepisma calvum (Ritter, 1910)(Zygentoma, Lepismatidae) from Japan. Biodiversity Data Journal, 10,

2023 .4.27

サツマゴキブリ産仔

Opisthoplatia orientalis laying nymph

椅子代わりにされた卵鞘が孵化しました.

強い子供たちでしょう.

現在は親の周りにとどまっています.

産卵から孵化まで55日近く要したことになり,ワモンゴキブリに比べると10日ほど長いです.

気温が上がればもう少し短縮されると思いますが長いですね.

強いとはいえ,水にたどりやすくするため葉を入れました.

次の卵鞘は2か月後でしょうか.

こうして昆虫類は増えていきます.

2023 .4.26

アマミモリゴキブリのparaproct

Episymploce amamiensis paraproct

チャバネゴキブリ科に多く見られる構造で肛側板と呼ばれるようです.

肛上板に付随している部分で,解剖すると腹腔のphallomere群との結合は少ないです.

種により形状が変わる為分類に使われます.

2023 .4.25

クロゴキブリ死骸

Dead Periplaneta fuliginosa

今年2匹目の野外クロゴキブリ.

しかし死んでいる.

殺虫剤は散布していないので死因が気になる.

野外でも自然死はあると思うが,天敵(アシダカグモ・ヤモリ)や事故(踏まれる・ネコにからかわれる)がないと死亡はないと思うのだが.

まあ,たまにはあるのだろう.

2023 .4.24

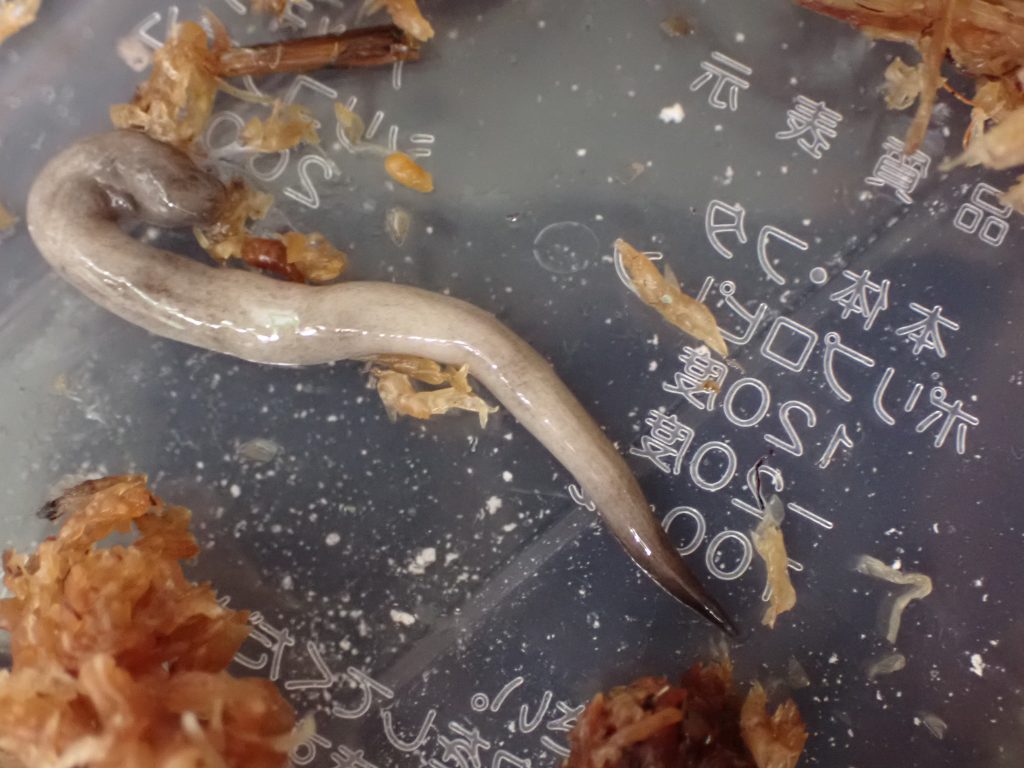

コウガイビル幼体またとろけた

All young hammerhead worms died again

今回は順調に育っていたのだが,また全頭揃ってとろけていた.

大きさもあと少しで親に迫るまで育っていたのだが,良くわからない.

全頭同時というのが何か決定的な要因の存在をにおわせているのだが.

親は健在なので餌・ミズゴケが原因ではないだろう.

まだ卵産むかな?

2023 .4.21

Gyna caffrorum床替え

Cleaning of the breeding case of the Gyna caffrorum

去年の7月から一度もしていませんでした.

ヤシガラが糞に入れ替わっています.

分解者としての能力と,何でも食べる能力は素晴らしい種だと思います.

右から左に篩って残った虫体を移します.

終了です.

2023 .4.20

モフモフの蛾

Fluffy Moth

朝から研修で龍ヶ崎に行ってたのですが,可愛い蛾がいました.

ものすごいモフモフ感.

触角の繊細な作り.

正面.

これはたまらん.

こんなに特徴あるなら種名はすぐにわかるだろうと思ったのですが,ネットの「モフモフ」「蛾」検索では見つかりませんでした.

仕方ないので図鑑見ましたが,図鑑は全て展翅してあってサッパリイメージが一致しない.

諦めました.

2023 .4.19

ツチゴキブリ

Margattea nimbata nimbata

鹿児島産ツチゴキブリ.

これは累代飼育個体.

ヒメクロゴキブリと同じように生餌置き場を作ってから良い感じ.

煮干しもよく食べる.

リンゴもよく食べる.

固型飼料はネズミにとっては栄養バランスの良い食糧かもしてないが,ゴキブリにとっては足りないものがあるのかもしれない.

2023 .4.18

鹿児島出張

Business trip to Kagoshima

今週は結構忙しく,鹿児島です.

畑にはキャベツが育っており,あまりにも綺麗に並んでいるので撮影した後見てみたのですが,可愛く見えませんか!

美味しそう.

仕事なのでネタは公表できませんが,ゴキブリは探しました.

クロゴキブリ

ツチゴキブリ

ヒメチャバネゴキブリ

モリチャバネゴキブリ

サツマゴキブリ

予定通り.

ヒメチャバネゴキブリはホテルの駐車場にも見られました.

他にもカナヘビ.

雌のようでおなかが大きく持って帰りたかったですが解放しました.

大きなザトウムシ.

これも持ち帰りたかったですが,これ以上動物を増やすと大変なのでこれもそのまま.

ゴキブリ類は全て幼虫なのでとりあえず飼育.

まとめて飼育しています.

2023 .4.17

第71回日本衛生動物学会大会

The 75th Annual Meeting of the Japan Society of Medical Entomology and Zoology

昨日,一昨日と新宿区の国立国際医療センターで開催され2演題発表してきました.

「新型コロナによる緊急事態宣言下及び解除後のクマネズミの日周リズムの変化」

「三宅島のゴキブリ相」

発表時の写真は撮影できないのですが,会場の写真を撮影したので付けようと思ったのですが見当たらない.

というわけで,ないのも寂しいので使用した写真です.

謝辞に出演したクマネズミ.

表紙写真.

今回は対面による開催となり,懇親会も開催され久しぶり沢山の先生方と話が出来ました.

内容は抄録を見てください.

年内には報文にする予定です.

2023 .4.14

Therea regularis採卵

Therea regularis eggs collecting

成虫がほとんどいなくなったので採卵です.

ただ今回は心なしか少ない.

色が濃い卵鞘はどれも空のようで薄い茶色が生きていそうな卵鞘.

まだ残っている幼虫がいたのでもう一頑張りしてもらいます.