ゴキブログ一覧

2012 .2.15

宮古の混生飼育のその後

The state of the after that of mixed breeding of the Blattella lituricollis and the Onychostylus vilis of miyakojima

ヒメチャバネゴキブリばかりとなってしまった.

良く見ると,ミナミヒラタゴキブリの幼虫が少し混ざっている.

ミナミが残っていると言う事は,ヒメチャバネが完全に排除している訳では無く,単にヒメチャバネの生育スピードがミナミより速いのが理由かもしれない.

実際に野外では,ミナミは地表には殆んどいない.

その為,このような平な環境は苦手なのかもしれない.

2012 .2.14

カギムシ拡大

The enlargement of the Peripatoides novaezelandiae.

低温(15℃~20℃)で飼育していると,死亡個体の発見が遅れても,良い状態で残っている.

生きていると写真が撮れないが,死亡すると高温になろうが遠慮せずに写真が撮れる.

頭部.

背面.

口器.

肛門.

爪.

魅力多き生き物である.

2012 .2.13

カギムシ全滅

Peripatoides novaezelandiae total destruction.

最後の1匹が白く溶けていた.

原因は?

寿命.

寒すぎ.

約1ヵ月の飼育は,極力温度を上げずに飼育する事に努めた.

結果はこれ.

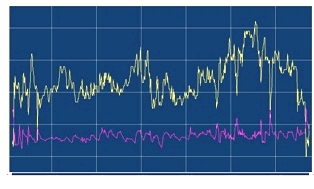

見難いが,下のピンクが気温.

20度を越えるときは,餌や水を与えた時だけ.

最低気温は15℃を切り,平均は出していないが,17.5℃前後と思われる.

やはり寒すぎた気がしてならない.

餌のコオロギがもたない.

次回機会があれば,20℃で試したい.

このぐらいなら,餌も死なないと思う.

2012 .2.10

ネズミ

Roof Rat.

ゲテモノ好きの父にと作ってくれた.

ありがたや.

しかし,さすがにゴキブリは無理のようだ.

2012 .2.9

マルゴキブリ 4年目

Trichoblatta nigra . The 4th year.

やっと数えることが出来ない程度に増えてきた.

野外でもこんな増え方をしているとすると,なかなか捕獲できないのも分かる気がする.

雌成虫.

2012 .2.8

千石正一さん死去

Mr. Shoichi Sengoku death.

仕事で2,3回お話した事があるだけなのですが.

どのような方かは皆さん良くご存知でしょう.

ご冥福をお祈りいたします.

拒食したときに,たまたま千石先生にお会いしました.

相談したら,いつでももってこいと言われ,今に至っているPython regius.

その節は有難うございました.

2012 .2.7

Blattellidae sp 幼虫脱皮と姿勢

A self-renewal and posture of the larva of Blattellidae sp

本種のちょっと変わったしぐさとして,幼虫の静止している姿勢がある.

前脚を突っ張り,上体を持ち上げた格好で静止している.

何か意味があるのだろうが,飼育環境ではさっぱり分からない.

2012 .2.6

ホラアナG長翅

An individual with a long wing of the Nocticola uenoi uenoi.

シロワラジを排除してから,急激に増えた.

それと同時に♂長翅を見かけなくなったが,出るときは出るようで,炭カルを軽く駆け登っていた.

長翅のスイッチ.

研究したら面白そうですね.

2012 .2.3

グリーンバナナローチ 放置結果

Breeding of the Panchlora nivea is carelessness is our greatest enemy.

現在の飼育方法(ケージ全体をマット充填せず)に換えてから,飼育の危機はなかった.

今回,少し減ったと思っていたら,数える程しか生き残っていなかった.

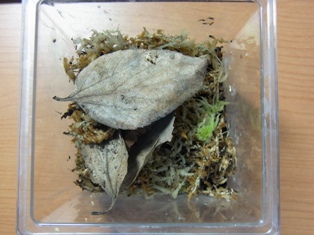

で,この際死骸から古いミズゴケやマットなど全て新品と入れ替えた.

さっぱりとし,見た目が綺麗.

これでまた,小規模メンテで5年ほど大丈夫であろう.

ペットローチの中では,普通種になったが,近年流通している本属3種の中で最も緑の発色が良く,綺麗な種だと思う.

2012 .2.2

カギムシの卵?

Egg of the Peripatoides novaezelandiae??

.

1匹雌らしき太目の個体が死亡していた.

残念であるが1ヵ月以上生きていたので今回行なった方法は,大きな間違いはなかったのではと思う.

その側に落ちていた謎の卵型ゼラチン様物質.

ひいき目で見れば卵.

しかしこれはまもなく物体と化していた.

と言う訳で,謎の生物探求はまだまだ続きます.

2012 .2.1

アルビノクマネズミ5兄弟

Albino roof rat 5 brothers.

壮観.

何度この血が滅ぶ覚悟をしただろう.

まだ,不確定要素は沢山あるが,とりあえずここまで増えてきた.

たぶん左から♀,♂,♂,♀,不明.

2012 .1.31

Polyphaga saussurei

Polyphaga saussurei.

エジプト砂漠ローチと同属.

しかし,雄は翅がなく♀と同形らしい.

どれが♂でしょう.

どれが成虫なのかも分からない.

一つ言えるのは,卵鞘を付けている個体が♀成虫であるということ.

♀.

♂?

雌よりも一回り大きく,厚みがあり重量も重い.

左は上の写真で卵鞘をつけていた♀.

左が♂?

腹端部の形状は皆同じに見える.

では全て♀で,交尾無でも卵鞘を産むタイプなのか?

今のところ??

2012 .1.30

シニマネカレハゴキブリ

The cockroach which carries out dead imitation.

Shinimanekarehacockroach

未だ同定未実施.

雄成虫.

2匹.

雌成虫.

2匹.

分かりますか?

野外で採集した標本だけでは,同種とは考えないですね.

誰かが飼育をして同種と判断したのでしょうか.

2012 .1.27

コンタミ

Contamination of a cockroach.

最初は目を疑った.

どう見てもリュウキュウモリゴキブリ.

しかも卵鞘をもっている.

右の白いのは羽化直後.

目に付く個体だけ集めただけでこんなに沢山集まった.

なぜこんなに沢山いるのか??

どうも,入手時点で幼虫が紛れ込んでいたと思われる.

とは言え,以前はヨロイモグラゴキブリのケージにHemithyrsocera vittataが侵入した例があるので,100%とは言い切れないが.

ちなみに,正式に同定した結果やはりリュウキュウモリゴキブリEpisymploce sundaicaであることが判明した.

ゴキブリの管理はちゃんとしましょう.

2012 .1.26

ダニ駆除

Tick extermination.

ヨロイモグラゴキブリの床換えをしたのだが,その理由がこれ.

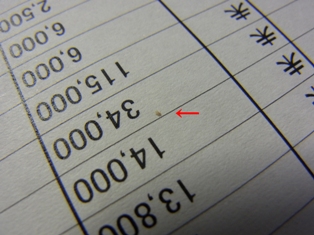

写真中央のピンク+ダイダイ÷2 の色をしたツブツブ.

拡大,矢印のツブツブ状のもの,全てダニ.

例の手に登るやつです.

レンジで「チン」して殺虫するのだが,時間が短いと熱の伝わりが遅い表面中央に集合する.

凄い数である.

なかなか根絶できない厄介なダニ.

2012 .1.25

ホラアナゴキブリの餌

Food of a Nocticola uenoi uenoi.

小さすぎるので何を食べているか良く分からなかった.

しかし,増えてくると餌を食べる姿や,餌の減りも目で確認できるようになった.

前回床換えしてからすでに1年近く経過している.

乾燥には気をつけているが,それ以外は特段手間がかからない.

このサイズで,もっと増やすことが出来れば,餌昆虫としても人気が出るかもしれない.

2012 .1.24

ボーセリンローチ 黄色

Gyna lurida yellow type.

すっかりお馴染みのGyna lurida .

卵胎生でよく増え,丈夫.

ゴキブリ本来の魅力なのだが,イマイチ話題に上がらない.

しかし,黄色を発するゴキブリはそう多くない.

2012 .1.23

ツメダニ

Cheyletidae sp.

書類の上に小さな動くものを発見.

チリダニか,例のマットに大発生する徘徊性の種と思い,指で潰したが,まだ動いている.

いつものダニ類なら潰れる圧をかけたはずが潰れないのは,いつものダニでない可能性がある.

拡大すると,ツメダニでした.

クワガタツメダニと思われる.

発生源はゴキブリケージ内の餌箱に違いない.

わざわざダニを飼育するのも大変なので,ほしいときにツメダニが手には入るのは便利といえば便利.

今まで気がつかなかったのだが,ツメダニって結構丈夫なんですね.

2012 .1.20

最後のキチャバネゴキブリ

The last male Symploce japonica.

一時期普通に繁殖できていたのっだが,突然卵鞘が孵化しなくなり,最後の♂となった.

地味だが,好きな種だった.

2012 .1.19

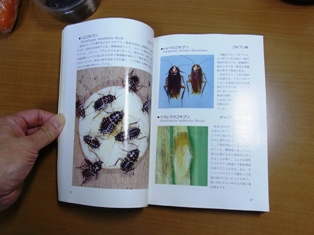

沖縄の衛生害虫

sanitary insect pest of Okinawa

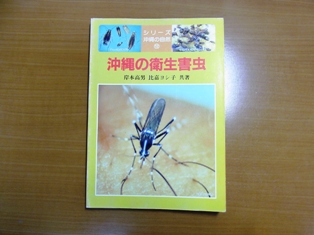

論文の引用文献を調べていてこの本の存在を知った.

そして,検索していたら古本屋に在庫を見つけた.

たまたまの,偶偶で注文したら無事到着.

シリーズもので,沖縄の自然⑫が「沖縄の衛生害虫」らしい.

衛生害虫が自然シリーズに入ってしまうのもなかなかおもしろい.

今ではあまり見ることの出来ないイエゴキブリが沢山写っており,ゴキブリ以外にも沖縄固有の害虫が面白い.

カラー写真も豊富で,今出版されている害虫書では見た事の無い写真が豊富に使われている.

右のウスヒラタゴキブリは多分ミナミヒラタだと思うが,ヤマトゴキブリをクロゴキブリと間違っているより清々しい.

シリーズ沖縄の自然⑫

沖縄の衛生害虫

1986年3月 初版第1版

著者:岸本高男・比嘉ヨシ子

発行所:新星図書出版

定価:1,800円

いつも同じことを言うが,見つけたら買っておこう.

2012 .1.18

アメリカカンザイシロアリの出家?

An ordination into priesthood of Incisitermes minor.

カンザイシロアリの飼育は,外から観察し難く、順調に餌木より糞が排出され手いるのを見て、「よしよし」となる.

たまに,ターマトラックが手元にあると、それを当てて生きているのを実感できる.

数日前,餌木の表面を女王と数匹の幼虫が出歩いていた.

そのうち木中に戻ると思ったが,増えも減りもせずこの場所にいる.

どうもこの場所に住み着くようだ.

こうなると俄然面白くなる.

しばらく観察し,変化があれば登場してもらおう.

2012 .1.17

ワモンゴキブリ再性能力 №3の結果

Periplaneta americana re-performance power.

The result of No.3.

成虫にはならなかったが,見事再生している.

前の状態.

脱皮後.

色が黒くて完全な大きさではないが,ふ節まで再生されている.

どのようにこの脚が生えてくるのか,その瞬間を是非とも観察したい.

2012 .1.16

Eurycotis sp. 孵化

Ootheca of Eurycotis sp hatched.

私のところでは,このグループの中でこの種だけ繁殖できないでいた.

そんな状態の中,やっと1卵鞘孵化した.

まだ,良さそうなプチプチの卵鞘があるのでもう少し孵化が増えそうである.

この他にも,まだ繁殖が軌道に乗っていない種が数種ある.

それらは高い確率で×になる.

本種も,半分あきらめの中での孵化は非常にうれしい.

2012 .1.13

イエシロアリ4年もの

The nest of Coptotermes formosanus for the 4th year.

4年前に1ペアからスタートしたコロニー.

引越し後,置き場所が無く,窓下の寒い場所に放置してあったのだが,最近の冷え込みがきつい為,生きているか土を掘ったら元気に出てきました.

拡大.

頭が黄色いのが兵蟻.

2012 .1.12

カギムシ

Peripatoides novaezelandiae

有爪動物門に含まれる生物.

以前入手した時は,「あっ」と言う間に全滅.

今回は気合を入れ,寒い場所に置いてある.

15℃~19℃.

ゴキブリを専門に扱っていると,どうしても「生き物は暖かいほうが元気」な環境においてしまうが,これに関しては心を鬼にして,寒い場所においている.

生息地の気候を調べると,20℃を越える季節もあるようですが,経験者の皆さんが云うように寒い環境の方が適しているのでしょう.

15℃でも生き生きと動き回っている.

フラッシュを使いうと,紫色に発色し綺麗.

コウガイビルよりは好かれそうな生き物である.

ちなみに例のコウガイビルは餌のミミズが合わなかったのか,突如溶けてしまいました.

2012 .1.11

ワモンゴキブリ再性能力 №2の結果

Periplaneta americana re-performance power.

The result of No.2.

この個体の脱皮後.

ふ節は無事再生されている.

しかし,触角が妙な事に.

背面より見て左触角が短くなり,右が4倍ほど長くなっている.

これで終齢でしょう.

次の脱皮で見事完品に生まれ変わる事を期待したい.

2012 .1.10

ヨロイモグラゴキブリの近況

A recent state of Macropanesthia rhinoceros.

左に見える2匹は3年前にここで生まれた仔たち.

一番巨大な個体が実父.

その下に隠れて見えるのが,新しい母.

混ぜると問題が出るかと心配したが,結構皆仲良くやっていてくれている.

今年こそは,新雌の繁殖に期待したい.

2012 .1.6

宮古島のゴキブリ類

Cockroaches inhabiting Miyakojima.

ミナミヒラタゴキブリOnychostylus vilisとヒメチャバネゴキブリBlattella lituricollisの混生飼育.

幼虫で入手し,成虫になったら分けようと思いつつ,忙しく現在に至る.

羽化し立てがいたが,脱皮ガラがそばにありヒメチャバネと判明.

淡黄色一色がミナミヒラタゴキブリ幼虫.

体側に黒状が入るのがヒメチャバネ幼虫.

仲良く暮らしており,特別お互いを排除しあう事は今の所ない.

ただ,増え方を見ると,ヒメチャバネゴキブリに分がありそうだ.

2012 .1.5

ミナミヒラタゴキブリ床換え

The cleaning of the breeding case of the Onychostylus vilis.

「種」自体が小さいので,出るゴミも小さい.

プリンカップに入っているミズゴケも乾燥と汚れで固まっている.

本種は,炭カルが少しでも劣化すると,1,2齢幼虫はグングン登りつめる.

ミズゴケもほぐし,汚くなった素材は処分する.

ダンボールのシェルターにも抵抗無く住み着くが,天然素材のほうが見てくれも綺麗.

2012 .1.4

ヒメクロゴキブリ卵鞘

Ootheca of the Chorisoneura nigra

越冬していたものを,室温で管理した為,雌雄各1匹が成虫となってしまった.

さらに卵鞘がケース下面に転がっている.

3mm無い大きさ.

マットに産卵されたら見つけるのは大変そうだ.

こんな生み方では,孵化率は低そうだが,孵化するでしょう.

もひとつ,♂が早々と絶命していた.

雌成虫の動きも緩慢.

まだ加齢しない幼虫もいるので,こいつらに夢を繋ごう.

今年も頑張ろう.