ゴキブログ一覧

2013 .5.10

まだ産むArchiblatta hoevenii

Archiblatta hoevenii which is continuing laying an Ootheca.

しつこいですが・・・.

この個体は当りでした.

いまだに,孵化も続いています.

2013 .5.9

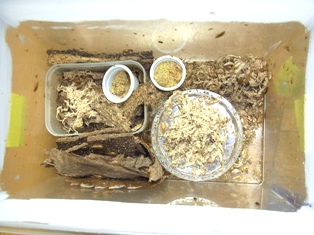

マルバネゴキブリ床換え

Cleaning of the breeding case of a Hebardina yayeyamana

現在,F2個体群が,調子よく成長中である.

数が少し過密状態になってきたので,早めの床換えに着手.

左がすべて新品.

右は水・餌のみ新品.

一応,2ケージで維持する事にする.

本種の雄形態も含め,やりたい事は山ほどあるが,いつも増えた後滅んで資料が少なくなる事が多い.

世話は面倒になるが,後悔する前に手を打つ習慣が少しつてきた かな?

2013 .5.8

ハワイシロアリ羽アリ2

Winged ant of Incisitermes immigrans 2.

まだ飛び続けています.

ペアの羽アリ.

独り者.

そういえば,4/22と4/24がダブってましたが,訂正するのも大変なのでスルーします.

ハワイシロアリネタは,これでしばらくお休みです.

2013 .5.7

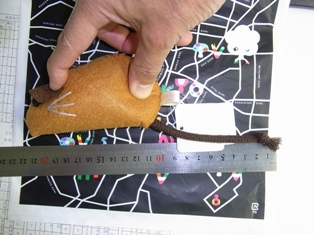

ねずみたち

Rats.

G.W.いかがでしたか?

私はほとんど外出せず論文書いとりました.

歳とると,時間ばかりが過ぎて,一向にはかどらないですね.

で,お土産として娘からもらったねずみ達.

ぬいぐるみはスカイツリー発.

良く観察すると,耳は目まで届き,尾は頭胴より長い.

まるでクマネズミ説明モデルのような出来.

しおりは,以前紹介した物の完成品.

良いG.W.でした.

2013 .5.2

Deropeltis spec. “Masai Mara “羽化.

Emergence of Deropeltis spec. “Masai Mara “.

白い.

時間がたつと黒に.

2013 .5.1

マダラサソリの食事

The eating behavior of Isometrus maculatus.

早いもので5月になりました.

ゴキブリ,害虫シーズン到来です.

皆さん,頑張って害虫採集しましょう.

さて,サソリです.

一般的に餌はコオロギ幼虫のようだが,管理が大変なので,増えているゴキブリ1齢幼虫を与えている.

食事風景.

毒針刺しシーン.

幼生でもしっかり針を使っている.

今まで,親子同棲させていたが,全く殖えないので,今回より親子別飼育とする.

2013 .4.30

ワモンゴキブリの親心

Parental affection of Periplaneta americana.

Periplaneta属は,集団飼育していると,餌場に産卵するのを良く見るが,1頭飼育では見たことなかった.

これなら生まれた幼虫も,すぐに飯にありつけるだろう.

2013 .4.26

NPMAで捕獲されたゴキブリ

The cockroach captured by NPMA.

ゴキブリというより,甲虫に近い気がするが.

裏を見ると,腹端に尾突起が有り,ゴキブリではある.

国産と比べると,触角の長さや,脚のグロさがあまりない.

2013 .4.25

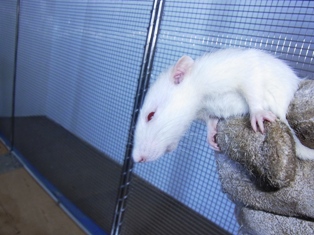

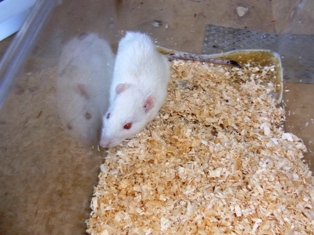

アルビノドブネズミ

Albino of a brown rat.

仙台発.

ドブネズミのアルビノ雌である.

ドブネズミのアルビノは,クマネズミと違い比較的良く発見される.

もともと,実験動物のラットは,ドブネズミのアルビノを固定した物であり,ラットの観点から見ると,本個体が珍しいかと言うとそうでもない.

しかし,野生では多くなく,生きた個体を見たのは,錦糸町で発見された個体に次ぎ2度目.

PCO歴20数年で2度なので,やはり珍品といえるだろう.

実はこの個体の後,同所で捕獲されたアルビノ雄も届いた.

聞いたところでは,この採集場所では数個体白いネズミが確認されているらしい.

そういえば,アルビノクマネズミを捕獲した場所も,複数の白いネズミが確認されている.

続く.

2013 .4.24

ハワイシロアリ ペア

The pair of Incisitermes immigrans.

昨日,発生した羽アリが,プラケとデバイスの隙間に営巣していた.

今回の羽アリの発生数は,2~30匹と思われ,この他にもどこかでペアを作っているだろう.

2013 .4.23

マダラサソリ 2012年7月31日の続き.

Breeding record on and after July 31, 2012 of Isometrus europaeus.

このとき生まれた1匹が今回の母となった.

雄はこの仔の親となる.

人間間だと大問題になりそうだが,サソリの世界では許されるだろう.

手前が雄.

奥が雌.

幼体を沢山抱えている.

雌拡大.

今回は沢山生んでます.

この記録から辿ると,生まれてから8ヵ月後に産仔した事になる.

雄の成熟に6ヶ月と仮定すると,今いるこの雄は14ヶ月生きている事になる.

管理が悪いせいか,長生きするイメージが無かったが,こうして記録すると,意外と見えないものが見えてくる.

2013 .4.22

ハワイシロアリのペア

The pair of Incisitermes immigrans

昨日発生したハワイシロアリの有翅虫のペア.

屋内とは言え,東京の飼育環境でも羽アリを飛ばし,ペアまで作るとなると,逃がしたら,定着する可能性もあるかもしれない.

ちなみにアメリカカンザイシロアリはまだ羽アリは出ていない.

2013 .4.19

ハワイシロアリ羽アリ

Winged ant of Incisitermes immigrans.

国内種の羽アリの中では随分小さい気がする.

2013 .4.18

コマダラゴキブリ水浴他

Underwater going underground of Rhabdoblatta formosana , etc.

成虫が死滅し,動く物がいなくなったケージ.

さらに,例のダニが発生している.

生存虫の確認と,いれば床かえを実施.

初齢幼虫が,プール内にいくつか見つかる.

プールが好きな割には,死亡虫も見られる.

マット中は多くない.

中の容器を出した状態だが,幼虫の死骸などが目立つ.

自然界でも,こんな状態なのだろうか.

今回は,ダニの為全て交換.

生存していたのは,幼虫20匹前後.

2013 .4.17

まだ産むArchiblatta hoevenii

Archiblatta hoevenii which still lays Ootheca.

日本に来て,約半年.

いまだに現役で見た目も綺麗な卵鞘を産み続けている.

餌はエノキとやわらかコーン.

思いだした時にシメジ.

成虫は枯れ木はあまり齧っていない様に見える.

撮りまくっていたら,シェルターに逃げ込んだ.

2013 .4.16

ホラアナゴキブリ2013春

Nocticola uenoi uenoi of the spring of 2013.

増えて減ってを繰り返す.

多分ケージを増やさないと絶対数は増えないのではないだろうか.

2013 .4.15

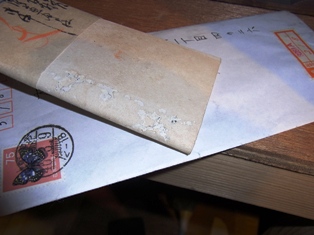

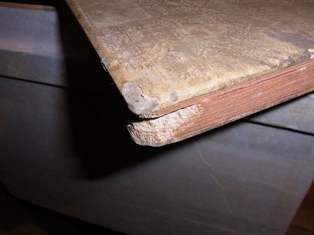

ゴキブリの害?

A cockroach eats and they are marks?

昨日,実家に帰った際に見つけたもの.

書物は持って帰らなかった為,犯人は不明だが,シミかゴキブリによる被害と思われる.

書物の価値は分からなかったが,この被害跡は,別の価値があると思うのは私だけ・・・・・・・だろう.

2013 .4.12

スズキゴキブリ卵鞘

Ootheca of Periplaneta suzukii.

形はPeriplanetaの形をしていますが,型崩れしているようです.

以前,無性卵を産み続けた個体の卵鞘は,もっとそろっていたと思ったのですが.

さてさて.

孵化するでしょうか.

2013 .4.11

マルバネゴキブリ脱皮

A self-renewal of Hebardina yayeyamana.

中齢幼虫の脱皮殻.

殻食はしないようだ.

脱皮直後.

2013 .4.10

ウルシゴキブリ崩壊気配

The sign of collapse of the individual group of Periplaneta japanna.

イエゴキブリのような幼虫死亡個体が増え,卵鞘が孵化しなくなって来た.

小さなケースに雌と雄を数匹別居させ,様子を見ることに.

2013 .4.9

頭骨

Scull

骨格標本を作る際に良く使われるのは,カツオブシムシなどだが,小さな動物の骨は簡単に食い破られ,あまり良い結果を得た事がなかった.

そこで,今回は,ある程度水中で腐らせた後,土に埋め,トビムシに頼ってみた.

掘り出した下顎.

トビムシが群がる.

洗って乾燥させると綺麗に骨だけになり,臭いも発生していないので,綺麗に食べたのだと思う.

この後,漂白剤に漬けて白くすれば完成.

トビムシいいかもしれない.

2013 .4.8

アルビノクマネズミ大小

Size of Albino’s black rat.

親子ではないが,親子のようだ.

2013 .4.5

Archiblatta hoeveniiの意外な餌

Unexpected food of Archiblatta hoevenii.

エノキを食べているのではありません.

良くみると,シェルターで入れた木を齧っていました.

その木を良く観察すると,全体の角が取れ,日常的に食べていた事がわかります.

朽木なら何でも食べるのか.

樹種があるのか.

現在,この朽木の樹種を過去の写真から探しています.

2013 .4.4

コマダラゴキブリ 初齢幼虫

The first instar of Rhabdoblatta formosana.

西表の地表には,こんな感じで幼虫がいるんでしょうね.

2013 .4.3

ワモンゴキブリ脚再生のその後

Reproduction of the leg of Periplaneta americana.

3/4に脱皮して,中脚が再生した個体.

本日,成虫になった.

先月の脱皮前

脱皮後.

羽化後.

脚の状況.

2013 .4.2

Blaberidae sp. 床換え

Cleaning of the breeding case of Blaberidae sp.

ケニア産 Blaberidae sp.

小型種の上,オガサワラゴキブリのようにリターに生息する種のようで,絶えずわらわらしている.

殖え過ぎて死骸が堆積.

終了.

本種も卵胎生なので,もしかしたらPycnoscelusで調べたら,同定できるかもしれない.

年内中には試みようと思う.

2013 .4.1

タバコシバンムシ再発2

The recurrence of Lasioderma serricorne 2.

今年もまた発生してきました.

ぷ~ん と飛んでました.

最初の発生は,開封した殺鼠剤をホストに.

前回は,昆虫標本+??.

今回は?

やはり前回の??を突き止めないとダメなようですね.

こうしている間にも新たな発生源が出来ているかも知れないです.

もう少し,目に付くようになったら,本格的に調査を開始します.

2013 .3.29

オガサワラウスヒラタの床換え 続

Cleaning of the breeding case of Onychostylus pallidiolus boninensis.

早いもので3月ももうすぐ終わり.

この調子だと,あっという間に秋になりそうな.

そんな訳で,夏に向けて飼育が忙しくなる前に,いくらかメンテを.

水も乾き,餌皿内の固型飼料も粉状になっている.

ウスヒラタゴキブリは毎回F1が出ず失敗するが,小笠原産は順調.

これで半年はもつはず.

2013 .3.28

Archiblatta hoevenii来て半年

Archiblatta hoevenii was bred and half a year passed.

引き続き Archiblatta hoeveniiネタを.

すでに手元に来てから半年が経とうとしている.

だが,いまだに卵鞘を産んでいる.

これも,いい感じの産み方.

2013 .3.27

Archiblatta hoevenii孵化幼虫

The larva immediately after hatching of Archiblatta hoevenii.

体長は11mm前後.

数時間後.

2期の孵化幼虫が混ざっているようだ.

シェルターが入れてあっても,こうしてケージの隅に群れている群れがある.

身を潜めることより,風通しの良い場所を好むのかもしれない.