ゴキブログ一覧

2013 .6.24

オガサワラウスヒラタゴキブリ床換え

Cleaning of the breeding case of a Onychostylus pallidiolus boninensis.

ミズゴケは乾き,シェルター各種糞で薄汚れてきている.

死骸も沢山ある.

野外種で,この状態は経験上「滅びのスイッチ」が入りやすい.

久しぶりの床換え.

現段階での床換えは問題ない.

2013 .6.21

シロアリの脱皮姿勢

The posture of a ecdysis of Termite

シロアリが脱皮をすることは当然のように知っていたつもりだが,脱皮の姿勢までは想像した事がなかった.

いたって普通.

シロアリの巣内は広い空間が無いと思っていました.

したがって,脱皮も腹ばいのまま行われるイメージがあったのですが・・・.

野外の巣ではどのように行われているのでしょう.

ちなみに,ネバダオオシロアリZootermopsis nevadensis.

2013 .6.20

チャバネゴキブリの群れ

The group of a German cockroach.

餌が切れて,しばらく放置してしまった後の餌食い.

申し訳ない.

2013 .6.19

網戸にヒメイエバエ

Fannia canicularis which invades into there being a screen door.

網戸をしてあるにもかかわらず,侵入する双翅目.

今日はヒメイエバエ.

このフロアーも昆虫(害虫)を飼育している為,殺虫剤は使えない.

これが便利.

ニクバエ クラスでも,しつこく追えば仕留められる.

2013 .6.18

親ゴキの上に仔ゴキ

The child cockroach on a parent cockroach.

親と1齢幼虫.

ほほえましい.

2013 .6.17

ネズミ剥がし

Rescue of a black rat.

実験で使うクマネズミを採集してきました.

都内で捕獲された,殺鼠剤抵抗性個体と考えられる個体群から.

粘着についた状態.

毛が抜けている個体は,過去に粘着から逃れた名残だと思われる.

剥がす時はこんな感じ.

幼獣とはいえ,噛み付いてくる.

その後に小麦粉まぶしにして,ポリブデンを無効化する.

感覚は,てんぷらに衣をつけている感じ.

その後は,玉になるので除去したり,水を飲ませたり.

大変面倒な作業だが,この粉まみれは,大概の外部寄生虫を落とすようで,毛が生えかえると,イエダニも落ちている.

こう書くと簡単のようですが,実は大変な作業です.

くれぐれも,良識のある方は真似しないで下さい.

これは,駆除に役立てる為の特殊な作業です.

咬まれます.

2013 .6.14

ツゲノメイガ成虫

The imago of a Glyphodes perspectalis.

事務所5階階段室壁に1日中とまっていた.

口吻を伸ばしている様子はまるで蝶のようだ.

それにしても,蛾類成虫を同定する際,利用するのが図鑑であるが,図鑑の写真(絵)は,羽を広げて展翅(当然だが)しているので,蛾類の多くが生存時に見せる形態と違ってしまい,大変見ずらい.

こういった状態の図鑑は作れない物だろうか.

か,もしかしたらすでに存在するかもしれないので,ご存知の方は教えて下さい.

初齢幼虫.

2013 .6.13

Therea regularis雌&卵鞘

The msel & Ootheca of Therea regularis.

雄ばかり先行して羽化し,1匹もの雌は羽化不全で★.

累代が危ぶまれたが,雌も羽化し,卵鞘も生んでくれた.

状況から,有精卵と判断しても良さそうだ.

約半年後に期待.

2013 .6.12

オオモリゴキブリ!!

Symploce gigas gigas!!

増えていたので気を抜いた.

生気のある卵鞘はこれのみ.

ケージも縮小.

2013 .6.11

ムカデ脱皮

Centipede molting.

大型のムカデは,飼育していると,小さくなっていく気がしてしょうがない.

が,こうして脱皮をしてくれると,心なしか成長を感じ取れる.

2013 .6.10

ヤマトゴキブリ山形産新顔

Periplaneta japonica born in Yamagata prefecture.

埼玉県入間産が根絶しました.

理由は不明.

現象としては,雌成虫の翅が縮むような個体が現れ,卵鞘も白化や,縮れ化が起り,孵化しなくなった.

飼育して10年以上経過した群れであった.

気を取り直し,K田君採集の山形産.

ふ節が取れたり,しかし,wildはそんな事ではびくともしない.

不思議ですね.

卵鞘も素晴らしい.

2013 .6.7

ヨロイモグラゴキブリ摂食スピード

Speed which Macropanesthia rhinoceros eats.

約1ヶ月前の餌やり直後の状態.

昨日の様子.

そして追加.

オーストラリアの大地で,こんなのがウヨウヨいるのであれば,ユーカリの落葉の分解者として,重要な位置を占めているであろう事がうかがえる.

2013 .6.6

Archiblatta hoevenii幼虫脱皮と餌

A self-renewal of the larva of Archiblatta hoevenii, and the food of a larva.

3,4齢の脱皮は,平地でも問題なし.

餌は,たまに自然発生する小型のキノコは見向きもしない.

過去に,乾燥しいたけ,キクラゲ乾燥戻しなど,保存がきくものを試したが,全く食わなかった.

今のところエノキが№1.

次にシメジ.

2013 .6.4

ワモンゴキブリ孵化

Hatching of Periplaneta americana.

卵鞘観察を5年以上ほぼ毎日行っているが,孵化の瞬間にははじめて立ち会った.

見ていると,全然進展がないので目を離す.

とこんな状態になっている.

決定的な脱出風景を取りそこねる.

いつもの事ですが,自分の気の短さに呆れてします.

数十分待っても今度こそ進展がないので,卵鞘をバラスとこんな感じ.

もう少し頑張れば出れたと思われる個体がいる.

2013 .6.3

カラスの仔

A juvenile of a crow

麻布大学某研究室からの眺め.

ブトかボソの確認しなかったので,うちの鳥博士に聞いたところ,嘴が細い事と,額の盛り上がり方からハシボソガラスとの返答があった.

巣材からボソっぽかったが,やはりボソでした.

毎度の事であるが,カラスのたくましさには驚かされる.

2013 .5.31

Dorylaea oriniの憂鬱

The trouble on breeding of Dorylaea orini.

雄が1匹だけであった.

後はすべて雌.

普通は雄が生き残れば交尾をし,産卵するのだが.

この群れは,1個も卵鞘を生まない.

こいつも最後の幼虫だが,雌だ.

2013 .5.30

Anallacta methanoides 産卵場所

The spawning ground place of Anallacta methanoides.

少し前までは,Blattellidae SP.だった種.

マット内にも産みつけているが,これだけ密集して産卵している所をみると,お気に入りの場所の1つなどだろう.

2013 .5.29

ヒトスジシマカ

Aedes albopictus

事務所給湯室で発見.

蚊類は,Vectorとして重要な衛生害虫であるが,いくつかの種は綺麗な体色をしている.

ヒトスジシマカも寝ている時に発見したら,間違いなく叩き潰すが,昼間のしかも狭い部屋に追い込んだ場合は,良い観察対象である.

しばらく写真を撮った後,夜までいてもらっても困るので,エタノール霧吹きで御用とした.

これでは,何だかわからない.

水に浮かべた絵がこちら.

少し画像処理をした画.

2013 .5.28

Deropeltis paulinoi 雄

The meal of Deropeltis paulinoi.

最近(まあいつもだが)忙しく,じっくりゴキブリを眺める時間が無かった.

こうして見て,よさを再確認できた.

一度増えると,注意は他種に移りがちであるが,今一度良く見てみようと思う.

2013 .5.27

Therea regularis新旧

Old and new [ of Therea regularis ].

先日,待望の雌が羽化していたが,羽化不全で★となり,いまだ雄のみ.

雄は寿命は長いようだが,新しい個体と比べると色落ちが激しい.

2013 .5.24

Pseudomops septentrionalis

Pseudomops septentrionalis

雌・卵鞘.

2013 .5.23

ヨロイモグラゴキブリ

Macropanesthia rhinoceros

何かの集いでもあるのか,たまにこうして地表に集合している.

ゴキブリ目線から.

2013 .5.22

Therea petiveriana1齢幼虫

The first instar of Therea petiveriana.

孵化直後の幼虫.

飼育して数年になるが,飼育ステージがばらけず,幼虫が出るときはこのサイズばかりとなる.

卵鞘は,乾燥した環境に強いのだが,水場の卵鞘も良い具合に孵化するので,水分があるに越した事はないのだろう.

2013 .5.21

枝豆とホシチョウバエ

Green soybeans and Psychoda alternata.

協会の懇親会でナイスショット.

チョウバエとノミバエがテーブルを走り回り,酒のつまみになっていた.

さすがPCOの集まり.

こんな写真を喜んで撮ったり,「いい写真だ」と後で送れと依頼されたり.

忘れていたので明日送ります.

この枝豆‘Sは,残さず胃袋に.

おしぼりにも.

害虫も画像処理をすると,結構見られる絵になる.

2013 .5.20

NPMA亜種追加

The subspecies captured by NPMA.

右が新種.

裏を見ると良く似ているが,違う.

脚のつき方,左はCHINA 右は不明.

左 脚に棘がある,右 つるつる.

別種としても良さそうだが,まあ,良く似ているのと,採集場所が同所である事から,亜種としておく.

両方とも雄.

S野君に感謝.

2013 .5.17

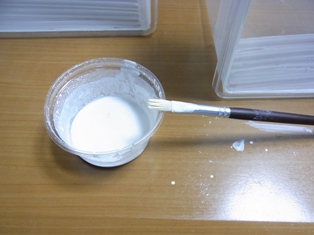

炭酸カルシウムの刷毛塗り

Brush coating of calcium carbonate.

水とエタノールで希釈した状態.

水だけだとプラスチック表面でははじかれる為,エタノールを入れる.

入れるとはじかず綺麗に塗れる.

また,飼育中の容器でも,殺菌効果があると思い,ガンガン使っている.

2013 .5.16

ネズミの天敵

The natural enemy of a rat.

大型のムカデやクモの餌にネズミの幼獣を与えるが,これを見て,ムカデを放逐して駆除の可能性を考えた.

ビル内で,ゴキブリ等の餌がなければ積極的に捕食するかもしれない.

あくまで考えただけです.

ネズミがムカデを好んで食べるかは検証してません.

食べない想定です.

2013 .5.15

Hemithyrsocera vittata床換え

Cleaning of the breeding case of a Hemithyrsocera vittata

良く見ると,初齢幼虫が見当たらない.

安易に増えて,安定していたので気がつかなかった.

これはもしかするともしかするかもしれない.

産卵場所用のミズゴケ内も卵鞘はあるが,1齢幼虫がいない.

しばらく,要観察となる.

毎度の繰り返しで,少しは学習すればよいのだが.

2013 .5.14

ノミバエ侵入

Indoor invasion of Phoridae sp.

昆虫飼育室内には,現在研究用のグリーンアノールも飼育している為,毎朝,カーテンを開けている,

その時,窓にコバエが2匹飛んでいるのを発見.

すかさずエタノール噴霧にて捕獲.

見てびっくり,ノミバエである.

ケージ内での発生では無いと思うが,しばらく用心しないとまた大事な種が不幸な目にあってしまう.

ノミは好きだが,ノミバエは嫌いだ.

2013 .5.13

ドブネズミの侵入場所

The invasion place of a brown rat(Rattus norvegicus).

ウィキペディアでドブネズミを検索したら,別称としてシチロウネズミ(七郎鼠),ミゾネズミ(溝鼠),ハトバネズミ(波止場鼠),チャイロネズミ(茶色鼠)があることを知った.

知らなかった.

さて,ドブネズミの家屋内侵入場所としては,排水口がしばしば問題となる.

風呂場の排水から顔を出したり,便器から逆流したり.

今回は決定的な証拠写真を某T営業所の所長より頂いた.

東京では事例的に,あることはあるが,あまり聞かず,なおさら写真などほとんど見たことない.

やらせではありません.