ゴキブログ一覧

2016 .12.2

ドブネズミ生存

Norway rat are alive.

1週間前に殺鼠剤まみれで捕獲されたドブネズミだが,納豆の効果があったのかまだ生きている.

食べてくれないと思った納豆も,2度ほど与えたが完食.

その後,抹茶にもビタミンKが多く含まれることから,別の事務所よりもらって来て,粉餌に混ぜて与えました.

事務所到着翌日は,納豆は食べていたようだが,具合悪そうにしており,突いてもあまり動くことなく,うずくまっていた.

1週間経過して,噛み付こうとする元気が出たのでもう大丈夫でしょう.

2016 .12.1

12月

December

あっという間に12月.

これからの時期は空気が乾燥するので,水容器の水量も減りが早くなります.

小型の野外種は,乾燥に弱いので注意しましょう.

ムカシゴキブリ科の卵鞘は乾燥に強そうですが,孵化率が低い場合があります.

特に,虫体のステージが単一になると,一時期卵鞘だけの時期があります.

私のところでも,現在Therea regularis がそんな状態.

卵鞘のみで,動くものがありません.

そこで,給水する虫体もいないので,給水容器に卵鞘とともにマットを盛ってみました.

うまく孵化すると良いですが.

2016 .11.30

マダラサソリの給水

Scorpion’s water supply

マダラサソリの給水は,容器を置かず,霧吹きで行っている.

しかし,水をかけても飲んでいるか良く分からなかった.

が,今日は散水すると初齢サイズの個体が無数に湧いてきた.

出てきて静止するので,水を飲んでいるのだろう.

良かった良かった.

この後,ヤエヤマと同じゴキブリを同じ手法で給餌した.

2016 .11.29

ヤエヤマサソリの餌やり

Scorpion feeding

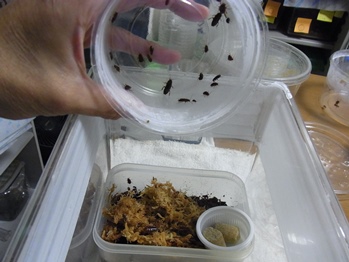

以前,ヤエヤマサソリの餌はSymploce pallensの初齢はゴマ粒より小さく,小型サソリの初齢の餌に最適.と紹介したが,実際の与え方をご紹介.

こんなに小さい個体が大発生.

しかし,いつもイエコ初齢は準備が大変である.

そこで,Symploce pallensの幼虫.

固形飼料に群がるので,これを長ピンセットでつかみ,ケースの角でトントンと叩くと幼虫だけが落下する.

こんな感じに落ちる.

ただし,このゴキブリはケースを登るので,炭カルなどを縫っておかないと脱走する.

それさえしておけば使いやすいですよ.

2016 .11.28

Gromphadorhina oblongonotaのダニ検査

Gromphadorhina oblongonota tick test

10/19にダニ検査を実施後2度目の検査.

今日のところは,発見できなかった.

先日,本種を飼育している人と話をしたが,やはりこのダニには困っているとの事だった.

さて,うまくいくだろうか.

2016 .11.25

解毒

Detoxification

納豆.

私の夜食である.

本日,夜遅く,現場で捕獲されたドブネズミをもらった.

しかし,この現場は殺鼠剤を使用しており,過去に同じ現場で捕獲された2匹のドブネズミは,2~3日の内に死亡している.

これもダメだろうと思ったが,クマリン系殺鼠剤の解毒には,ビタミンKを投与する.

毎度同じ事をしていても進歩がない.

どうせ死ぬのなら,夜食の納豆と,たまたま冷蔵庫にあったサラダ油をダメもとで与えることとした.

だが,はたして納豆やサラダ油のようなべたつく物を食べるだろうか?

2016 .11.24

Hemiblabera tenebricosa脱皮

Molt of a Hemiblabera tenebricosa

綺麗です.

2016 .11.22

ルリゴキブリ飼育

Breeding of the Eucorydia sp.

今のところ,マダラゴキブリよりも容易である.

卵鞘はマットにも産むが,このように湿った場所にも好んで産むようだ.

2016 .11.21

やはりマダラゴキブリは苦手

I am not good at breeding the Rhabdoblatta guttigera

F1だが,未収納の卵鞘が散乱している.

ここにも.

以前は,F3くらいまでは累代出来ていた気がするが,ここの所全くうまくいっていない.

傾向として,増えてくるとダメになる傾向が見られる.

かといって,死んできて個体数が減っても立ち直りはしない.

2016 .11.18

プチ小笠原

Petit scene of Ogasawara

ガジュマル.

数年前は100均の大きさ.

外で越冬させ始めてからたくましくなった.

2016 .11.17

ワモンゴキブリのホワイトアイ

White-eyed Mutant in Periplaneta americana

状態が悪い.

幼虫が全然でない.

ここの所,毎回繋げているのは卵鞘1個分.

今回は,まだ幼虫が出ない.

社内でも同種を飼育している者がいるが,めちゃ増えているとの事.

なぜだろう.

そのうちクロゴキの白眼と交換してもらおう.

2016 .11.16

樹皮の再利用

Reuse of bark

オオゴキブリなどの床換後に発生する樹皮.

熱湯で殺虫し,軽く水洗いを行い,乾燥.

野外性のゴキブリのシェルターに使える.

2016 .11.15

ホラアナゴキブリとハエトリ

Nocticola uenoi uenoi and Jumping spider

室内の害虫に対しては可愛い殺し屋だが,ホラアナゴキブリのケージに侵入したら,恐ろしい殺し屋になる ところだった.

加水しようと思い,蓋を開けたら何か小さな物がケースの中に落下した.

最初は,ホラアナゴキブリの有翅虫が飛んだのかと思ったが,ハエトリの幼虫だった.

これは想定していない事態.

たぶん,ハエトリにとっては適当なサイズの虫が走り回っているケージにしがみ付き,虎視眈々と狙っていたのだろう.

気が付かなかったら,丸々太ったハエトリの飼育ケージに変わっていただろう.

防虫紙を挟んでいて本当に良かった.

皆さんもさまざまな異物侵入回避のために,防虫紙(新聞紙でも問題なし)を挟みましょう.

2016 .11.14

ネズミネクタイ

Mouse patterned necktie

昨日のペストロジー学会でS生さんより頂きました.

ありがとうございました.

次回のネズミ駆除協議会に締めて行きたいと思います.

2016 .11.11

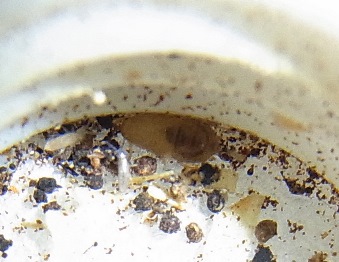

ナゾゴキの幼虫 1

Mysterious cockroach larvae 1

餌入れにしているサンプル瓶の蓋の中にトビムシとは違う生物発見.

幼虫のようである.

やはりあのサイズで成虫のようだ.

とりあえず,増え始めてくれたようで一安心.

親もまだ健在なので,もう少し増えてくれるでしょう.

それにしても小さい.

トビムシとそれほど変わらない大きさ.

餌は,固形飼料も食べるようだ.

2016 .11.10

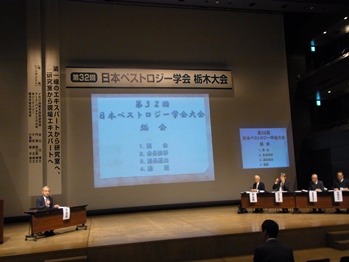

日本ペストロジー学会宇都宮大会

The 32th Japanese Society of Pestology Utsunomiya meeting.

昨日から今日まで,宇都宮市にて日本ペストロジー学会大会が開催されました.

私も,シンポジウムと一般講演の2演題発表してきました.

http://www.pestology.jp/

↑↑↑↑↑↑↑↑ 内容はこちらを参照.

懇親会も大変盛り上がり楽しい時間を過ごせました.

皆様ありがとうございました.

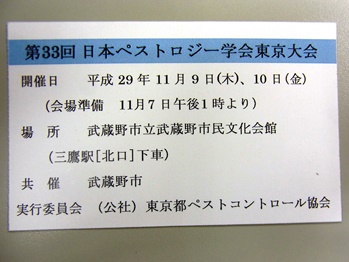

来年は,東京で開催されます.

学生の参加も大歓迎です.

懇親会でお話しましょう.

2016 .11.9

ヤエヤマツチゴキブリ順調

The breeding of the Margattea ogatai is going well

たまには,うまく飼育できている種.

シェルターの裏には幼虫・雌雄成虫が均一にいる.

ツチゴキブリは結局絶えてしまった.

同じ種でも,熱帯に生息している系統のほうがうまくいく様な気がする.

2016 .11.7

展翅

Spreading wings

日本産直翅類標準図鑑に掲載されているゴキブリの展翅写真.

実に見事である.

昔は私もモリチャバネゴキブリとか,小型の希少種などよくやったが,あれほど綺麗にできないし,現在は老眼でとてもやる気になれない.

たまたま水を張ったバケツにはまったBlattella sp.

後翅は逆に展開しているが,自然に行われた形としては良くできている.

雄だとすぐわかる.

2016 .11.4

路上のクロゴキブリ

Periplaneta fuliginosa of the road

思えば,今年の夏はクロゴキネタが少なかったように思う.

久しぶりに見たのがこちら.

つい先ほど踏まれた感じ.

昼間に出歩かなくても良いものを.

2016 .11.2

ホラアナゴキブリの新飼育法

New breeding method of the Nocticola uenoi uenoi

本種の採集場所として,シロアリの巣内を聞いた記憶がある.

今の飼育も,ケージ下部に紙質のシェルターを入れているが,その中に入っていることをよく見かける.

そこで,ちょうど今は,数が安定しているので,同じような環境と思われる,シロアリの巣に数匹投入した.

右はネバダオオシロアリ.左ゴキブリ.

シロアリの巣に降り立ったホラアナゴキブリ.

早速,暗い穴の中に消えていった.

雌雄は確認していないが,1ペアは揃っていると思う.

さてさて,巣内でシロアリと共生している姿が見られるだろうか?

2016 .11.1

クモ 2

Spider 2

またまた見慣れないクモの来机.

とりあえず,喉が渇いているだろうと給水.

飲んでる隙に撮影.

小さいので幼体かと思いきや,触肢が膨らんで見えるのでオスのようだ.

結構綺麗なクモなので,同定を試みたが,1時間ほど格闘しgive up.

こんな写真では分からないかも知れませんが,お分かりの方いましたら,ご教示ください.

2016 .10.31

サツマゴキブリ

Opisthoplatia orientalis

たまには順調に増え始めている種を.

水容器に橋を渡し,木シェルターを何層にも重ねたら初齢幼虫の死亡が減った.

それにしても,寒い日が多くなりました.

早めの加温を忘れずに.

国内熱帯種は特に注意しましょう.

2016 .10.28

Elliptorhina davidi 増殖の兆し

Sign of the increase of the Elliptorhina davidi

長い間,他のマダゴキ仲間に比べ,増えることは無く,かろうじて維持していた状態であったが,やっと増加の兆しが見えてきた.

初齢幼虫の死骸が減り,生きた個体が目立つ.

中齢幼虫もいる.

うれしいですね.

理由はハッキリしないが,マットが古くなり適度な保湿が出来るようになったのかもしれない.

しかし,なんと.

マダゴキに寄生するダニは,今までGromphadorhina oblongonotaでしか確認できていなかったが,本種にもいることが判明.

飼育初めて8年になるのに,全く気がつかなかった.

恐るべし.

ただし,まだ多くないようなので,虱潰ししようと思う.

2016 .10.27

Gyna bisannulata 風前の灯

The Gyna Bisannulata is on the verge of annihilation

経過は気にしていたが,何とかなっていると思っていた.

しかし,あまりにもマットの雰囲気に変化がないので確認した.

結果は残念な事に.

雌成虫1.

幼虫1.

乾燥が良くなかったのか?

雌成虫の産卵に期待して組みなおした.

2~3ヶ月もすれば結果は出よう.

2016 .10.26

トカゲたち

Lizards

研究のパートナー.

2016 .10.25

クロゴキブリの卵鞘

Ootheca of the Periplaneta fuliginosa

久しぶりに野外調査に出かけ,見つけました.

これだけ並んでいるのはあまり見ることがない.

古い卵鞘だが,寄生蜂が出た穴が確認できる.

ゴキブリは孵化しないが,寄生蜂は小さいため,異物混入の原因になったりする.

どの道厄介な存在となる.

2016 .10.24

イエゴキブリの繁栄と滅亡

Prosperity and extinction of Neostylopyga rhombifolia

このケージは両方とも同じ血統である.

特別,差をつけて維持もしていない.

以前,別系統を飼育していた時,突然繁殖が止まり,絶滅した経験があったので,予備として2ケージ分けていたのだが,予想どうり?1ケージが崩壊した.

左の滅亡情況.

右の繁栄状況.

原因不明.

1ケージだけで,左の状態になっていたらと思うとぞっとする.

大事なゴキブリはいくつかに分けて飼育しましょう.

これ,おもしろい研究テーマになるのだが・・・・.

2016 .10.21

今度はアマミモリゴキブリにダニ

A mite occurred to a breeding case of the Episymploce amamiensis this time.

中々根絶できないもう一種のダニ.

ケース内に息を吹きかけると,高い場所に向かって這い上がって蠢きはじめる.

ここに指を近づけると見る見る這い上がってくる.

矢印のない写真の左半分も同様な状況.

いつものように,幼虫だけ1個体ずつ容器に取り,ダニが付いていないことを確認して新ケースに移す.

気が遠くなる作業だ.

今回も2ケージに分けて再開.

2016 .10.20

ヤモリの糞

Feces of the gecko

内階段手すりに付着した糞.

形態からネズミではなく,大きさからゴキブリでもない.

屋内に生息するそれ以外といえばコウモリとヤモリぐらいしかいない.

しかし,白い尿酸が付着しておりヤモリだと思うが一応内容物の確認をした.

ハエ類の複眼も含めた頭部.

昆虫の脚.

線虫.

これはすでに死亡しており,おそらく宿主に寄生しているのではなく,食べた昆虫に寄生していたのではないかと思う.

という訳で,やはり「ヤモリの糞」でしょう.

2016 .10.19

マダゴキのダニ

The mite which is parasitic on the Gromphadorhina oblongonota

今年8月1日のブログで,ダニ再発による初齢幼虫からの再出発をお伝えした.

当時は,初齢幼虫ばかりで,ケージはスカスカだったが,現在は大分大きくなっている.

今回は大丈夫と思っているが,前回の再発もあったので,大型の幼虫2匹のダニ検査をした.

ショック~!!

ダニがいるではないか!

全数目視にて腹面部の確認したところ,6匹のダニ発見.

全てが3センチほどに成長したマダゴキから発見された.

ペストコントロールの現場でも,根絶は膨大な労力と資材を要する事から,維持基準を設定して管理することが望ましいとなっているので,根絶は如何に大変か理解できる.

しかし,トコジラミと同じで,目に見えて,外部に寄生する動物は,管理者から見ると全滅させたくなる.

今回の失敗は,初期幼虫選定で完全に1齢ばかりを選んでいなかった事.

初齢でもダニが付いている可能性が0ではない事を知らなかった事.

定期的な効果判定を実施していなかった事.

しばらくは1カ月おきに調査を実施したいと思う.