ゴキブログ一覧

2017 .6.5

脱皮間近

Snake molting is near

先々週急に餌食いが良くなったかと思ったら,先週パタリと食いが止まった.

やはり脱皮だった.

今週中には脱皮しそうだ.

2017 .6.2

Paranauphoeta basalis

Paranauphoeta basalis

手狭になったため,中プラケに移設.

ついでに野菜があるのでリンゴとニンジンとキャベツを投入.

今のところ,変な癖は無い様だが,累代が進むと突然崩れるので今後は2ケージに分けた方が良いかもしれない.

2017 .6.1

単為生殖ワモンゴキブリF9卵鞘

Parthenogenetic Periplaneta americana F9 ootheca

ついに誕生,孵化するか?

ちょっと色が薄いのが心配.

2017 .5.30

ハカラメ満開

Kalanchoe pinnata in full bloom

ついに満開です.

綺麗ですね.

昨年は,ここまで咲かずに枯れました.

今年の冬はいくぶん暖かかったのでしょうか.

よく考えると,東京内の地植え(鉢植え)で越冬できるなら,そのうちハカラメ畑ができるのではないでしょうか.

ネットで検索するとあまりヒットしないのが不思議です.

2017 .5.29

5月末のカベアナタカラダニ

Last may of Balaustium murorum

今年もヤマトシロアリの幼虫を捕獲し損ねました.

タイミングが悪く,影すら見る事ができませんでした.

いるのはタカラダニ.

何か食べているのか,静止する時間が長い個体がちらほら見受けられ,撮影しやすかったです.

今年はいつ頃消えていくでしょうか.

忘れなければ見守っていきたいと思います.

2017 .5.26

マダゴキのダニ駆除今度こそ完了

The extermination of the tick which was parasitic on Gromphadorhina oblongonota is completed this time

昨年の8月に諸齢幼虫だけ隔離したダニ除去作業.

今日に至るまで,数回寄生チェックをしてきた.

その間に1回だけダニを発見し,だめかと思ったが昨日確認し,発生は見られなかった.

このケージは完了したと見てよさそうだ.

掃除をして完了.

約1年かかったが,継続は力なり.

次は,例の手に登る小型のダニの根絶宣言を予定している.

2017 .5.25

モリチャバネゴキブリ成虫と幼虫

Blattella nipponica adult and larvae

ちょうど仲良く並んで収まりました.

これは,横須賀産.

先日の隠岐産は結局,全滅してました.

幼虫も脱皮せず,幼虫のまま全て死亡.

もちろん成虫も.

まるで,時限装置が作動したかのような死に方です.

原因は不明.

でも,たまに起こります.

2017 .5.24

キンバエの羽化

Emergence of flies

アノールのえさ用に購入したサシが羽化始めました.

羽化する時,頭部にある額嚢を膨らませ,蛹から脱出するそうです.

この瞬間は,ホント見ていて飽きない.

笑ってしまいます.

昆虫って面白いです.

2017 .5.23

Hemithyrsocera vittataとキャベツ・リンゴ

Cockroaches, cabbage and apples

キャベツは食べない.

と思ったが,状況見ていると一応寄って来て食べている.

リンゴ.

集まり方からすると,リンゴに人気があるようだ.

2017 .5.22

ワモンゴキブリホワイトアイの衰退

Decline of white eye of the Periplaneta americana

最近またこの手の話題が多くなってきた.

手抜きをしているつもりは全くない.

原因は卵鞘が全く孵化しない.

愛情?

でも,よくよく考えたら,やばくならなければ,ほとんど気にしていないのだから愛などではないだろう.

でも,何とかしたいと思うので,単為生殖で実績のある個別飼育して卵鞘が出れば手厚い管理による孵化を目指したいと思う.

こうして分けて見ると,雌が7個体しか残っていない事が判明.

どうなることやら.

2017 .5.19

シャーレZooメンテ

Maintenance of breeding cases of petri dishes

Hypercompsa sp.

やっと孵化しました.

1月に産下され約3ヵ月半.

ただし,複数卵鞘があったので,目安として見てもらったほうが良いと思いますが.

ホラアナハ1個生んでそれ以降産まない.

でも,まだ生きている.1/22に産卵したので,成虫になったのは遅くても1月初旬.

幼虫期から考えると,半年は生きるようだ.

この大きさでそんなに寿命があるとは予想しませんでした.

しかし,産卵が1個で止まったのは原因がわからない.

いずれにせよ,容器が汚くなったので,新しいシャーレと交換しました.

各右が新しいシャーレ.

2017 .5.18

ハカラメ開花 2

Kalanchoe pinnata blooming 2

先日,無事開花を確認し,開花部は色あせたのでカットしてあったのだが,その下部より蕾がたくさん出て開花していた.

もう暖かいので,どの蕾も前回より色が良い.

しかし,この植物本当に際限なく増えますね.

2017 .5.17

シマヘビ5月の脱皮

The Elaphe quadrivirgata shed off the skin for the 7th

今まで約1ヶ月間隔だったのですが,今回は2ヶ月後.

綺麗にむけていました.

体長,約95cm.

細いのでそんなにないと思っていたが,結構長い.

2017 .5.16

F8の単為生殖ワモンゴキブリ出現

Appearance of parthenogenetic Periplaneta americana in F8

2007年よりスタートしたワモンゴキブリ単為生殖ギネス挑戦.

産卵データ取りはやめたが,飼育は続けている.

このF8は,累代方法を簡略させたら滅びそうになり,以前の方法にしてやっと成虫となった.

ワモンゴキブリにとって,単為発生のみの繁栄は,障害が多いようだ.

深度合成により撮影.

2017 .5.15

隠岐のモリチャバネゴキブリ衰退

Decline of Oki’s Blattella nipponica

飼育を始めて7年になるモリチャバネの個体群.

気がつくと卵鞘が孵化しておらず,成虫ばかりになっていた.

そして,終齢幼虫と見られる死骸が転がっている.

このような現象は過去にも経験があるが原因はよくわからない.

モリチャバネ3年説は聞いたことあるが,これはその倍以上飼育できている.

まだ幼虫が数匹残っていたので,これらに期待をかける.

2017 .5.12

タカラダニのねぐら

Roost of the Balaustium murorum

日の出た日中は普通に見かけるようになりました.

夕方でも,日の当たっている場所は盛んに動いているが,日陰はいない.

日陰組みは,早めに店じまいしたのか,日の動きとともに移動するのか.

日陰のブロックを上げると,簡単に見つかりました.

自分の行動範囲を理解しているのか,一日の活動時間が決まっているのか.

これらは,明日の日の出とともに活動を開始するのでしょう.

2017 .5.11

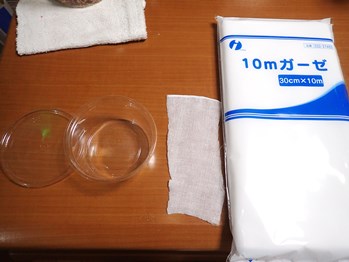

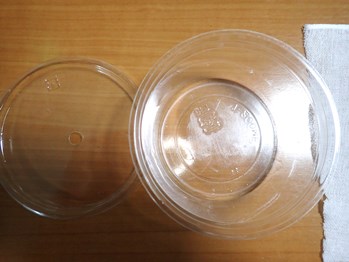

水容器の構造

Structure of water supply container

給水容器に関して質問があったので説明します.

材料.

左から,中央に穴を開けた樹脂カップの蓋.樹脂カップ.ガーゼを適当な大きさに切った物.切る前のガーゼ(gauze).

樹脂カップ拡大.

蓋の穴にガーゼを通したところ.

左が完成.

右は水入れる前.

で,このようにゴキブリは水を飲みます.

2017 .5.10

ヒメマルゴキブリ♂飛翔

Male flight of a Trichoblatta pygmaea.

形態から飛ぶことは容易に想像できたが,初めて飛ぶところを見た.

軽く舞い上がった.

飛び出し方はGyna属のよく飛ぶ連中に似ています.

追っかけたら隙間に逃げ込むヒメマル♂.

2017 .5.9

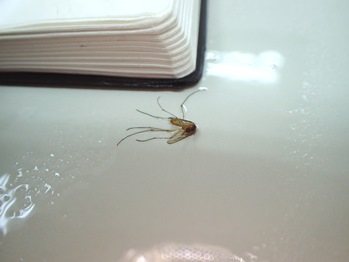

蚊の室内侵入初日

First seeing date of the Culex pipiens complex 2017

続いて連休中の,もう1つの初見日.

2017年5月6日

室内にアカイエカ群の飛来.

短時間で仕留めましたが,見失うと気になって仕事が手に付かなくなります.

3ポーズ.

このように動かなくなった被写体は,深度合成に最適.

2017 .5.8

カベアナタカラダニ2017年の初見日

First seeing date of the Balaustium murorum 2017

5/4の昼下がり,PCキーボード上をまたまた赤いダニ徘徊発見.

確認の為,アルコールで麻痺させる.

今度こそ間違いなくカベアナタカラダニ.

どこから入るのかは見当ついているので,背部にあるサッシの枠を見る.

と,やはり走ってました.

しかし,私の机に到達する為には,窓から壁を伝い床に降りて,床を歩き,机の脚から机上まで来なければならず,いくら足が速いとはいえ,長い道のり.

たまたま入り込んだ個体が机上に到達したのではなく,たぶん凄い数のダニが侵入して,そのうちの個体がたまたま到達したと考えるのが正しいかもしれない.

念のため屋上に上ると沢山の個体が徘徊していました.

壁も登っております.

いつごろから出ていたのでしょうか?

次回の協会の集いのときに聞いてみようと思います.

2017 .5.2

ツチゴキブリ類について

Things to think about Margattea sp.

ツチゴキブリ

サツマツチゴキブリ.

そして,本種.

どうも累代が3年続かない.

大体同じ時期に,卵鞘の孵化が無いからか,幼虫が消える.

皆さんのところは,いかがですか?

成虫のみ.

いいゴキブリだ.

小ケースにうつし,様子見る.

2017 .5.1

ゴキブリにキャベツ

Cabbage to cockroaches

4月の日本衛生動物学会で,N野さんから,Periplanetaはキャベツを好む可能性があると伺い,小笠原出発前に購入し,クロゴキブリやワモンゴキブリに与えておいた.

マダラゴキブリ

クロゴキブリ.

食べるといいな~と期待しつつ.

帰ってから見ると,みな乾燥してなんだか分からん状況になっていた.

よくよく考えたら葉っぱなんだから,すぐ乾燥する.

少しは食べたと思うが,乾燥した葉が残っているのでは,完食したとはいえない.

もう一度やってみよ.

2017 .4.28

いつもの居酒屋での出来事

Events at usual Japanese Pub

前回はチョウバエでした.

取り皿に黒い物.

今回は,こちら.

チャバネ 1齢幼虫.

瀕死だが動いている.

写真撮って喜んでいる,変態グループです.

皿は端に寄せておきました.

2017 .4.27

ネバダオオシロアリその2

Breeding of the Zootermopsis nevadensis, Part 2.

投入してから約1ヶ月.

状況変わらず.

卵のようなものは位置が変わって存在.

孵化日数は1ヶ月~のようなので,もしかしたら半月もすれば幼虫が見られるかもしれない.

2017 .4.26

小笠原4月 その3

The Ogasawara Islands of April,Part 3

今日は,小笠原を立つ日だが,天気は最後まで気持ちよく晴れなかった.

デイゴ.

私の好きな花です.

終わりの時期のようでしたが,綺麗に開花していました.

合間を見てアノール釣り.

1人でやっていると,なかなか写真取れないのですが,まあOKでしょう.

過去に10回以上この見送りを経験していますが,今回初めて見送っていただきました.

いつもは,この景色をただ眺めているのですが,今回ははじめて手を振りました.

A沢さん滞在中も含め,ありがとうございました.

2017 .4.25

小笠原4月 その2

The Ogasawara Islands of April,Part 2

今日も朝からどしゃ降り.

午後は少し良くなりましたが青空は見れませんでした.

夜も寒く,いたのはアフリカマイマイをまとったヤドカリとオオヒキガエル.

クマネズミもいましたがカメラには写りませんでした.

2017 .4.24

小笠原4月 その1

The Ogasawara Islands of April,Part 1

昨日より仕事で1航海父島に来ています.

気温上がらず,生き物の活動も見られません.

ゴキブリは,オガサワラゴキブリの初令を1個体発見.

合板剝がすと,ハナムグリらしき幼虫と,オカヤドカリ小型.

アノールも活動はしているが♂ばかり.

寒いので,軽く一杯.

T田さんから推薦の旬の亀レバー.

ついでに亀三昧で煮込みと刺身.

レバーは初めて食べましたが,哺乳類の物よりはるかに美味しいと思いました.

明日は気温が上がると良いですが,小笠原の天気は気まぐれなので天気予報をどこまで信じるか.

2017 .4.21

ハエトリ in 冷蔵庫

Jumping spider in fridge

何かいる.

何でこんな中に.

動きは緩慢だが,痩せておらず水を飲むと消えていった.

2017 .4.20

ハカラメ開花

Kalanchoe pinnata blooming

やっと咲きましたが,なんか地味?

記憶では,もっと派手だったと思うのですが.

いずれにしろ,東京の屋外の寒さを耐え開花したのだから良し.

2017 .4.19

ホラアナゴキブリのシェルター

Nocticola uenoi uenoi shelter

このタイプのシェルターを使い始めて,良かったこと.

1.ケースの交換頻度が減った.

2.観察がしやすくなった.

爆発的に増えはしないが良い方法だと思っている.