ゴキブログ一覧

2018 .11.29

第34回日本ペストロジー学会鹿児島大会

The 34th Japanese Society of Pestology Kagoshima meeting.

開会の挨拶をする大塚大会長.

今回は35の発表があり,私はクマネズミの防除について明日発表します.

発表者の大半はPCOで,現場で発見した事や新たな取り組みに関する事例など,興味深い内容が多くありました.

懇親会は場所を移動して,桜島が望める城山ホテル.

元木学会長の挨拶.

これまた,たくさんの参加者が集まり,盛大に開催されました.

PCOを目指す方や,現役PCOの皆さん.

来年は富山県で開催されます.

学会に入会して参加してはいかがでしょう.

お待ちしています.

2018 .11.28

鹿児島のゴキブリ採集

Capture cockroaches in Kagoshima prefecture

明日から日本ペストロジー学会が開催されるため鹿児島入りをした.

空いている時間を使い,大隅半島までS田さんの協力の下,T岡さんとゴキブリ採集に出かけた.

しかし,天気は大雨.

悩んだが,そういける場所でもないので決行.

目的地は佐多岬.

幸いな事に,要所要所で小雨になり,その隙を突いて探索した.

どこにでもいたサツマゴキブリ.

途中昼食を食べたお店の裏の石をひっくり返したら冬眠?していたシロマダラ.

これははじめてみました.

きれいなヘビですね.

佐多岬到着.

大きなガジュマルが南国感を出していますが,天気は雨なので写真では寒そうです.

しかし,そのおかげで観光客はほとんどおらず,ゆっくりとあたりを散策できました.

石の裏より出てきたシーボルトミミズ.

これまた初めて.

梅谷編,「野外の毒虫と不快な虫」の終わりのページに写真があり,この本を見るたびに一度は見たいと思っていました.

メタリックブルーが美しく,これなら飼育してもよいかなと思いましたが,今回はやめておきました.

結果はT岡さんとS田さんのおかげでゴキブリ6種発見.

土砂降りの中,正味2時間もありませんでしたが,予想外に捕獲することができました.

採集結果は月刊むしに投稿したいと思います.

乞うご期待.

2018 .11.27

ヤエヤマツチゴキブリ再入荷

Restock of the Margattea ogatai

これも,WF2あたりで消えていく.

方法は考えてあるので,来年の今頃をお楽しみに.

2018 .11.26

ヤエヤママダラ卵鞘

Ootheca of a Rhabdoblatta yayeyamana

死亡直後に卵鞘を排出したと思われる.

成虫を取り上げると僅かに動く.

卵鞘の卵数を数えると片側40個.

1回の産卵で80個体の幼虫を産む.

この成虫も,あと40日ほど生きていてくれたら,孵化させることができたであろう.

残念である.

2018 .11.22

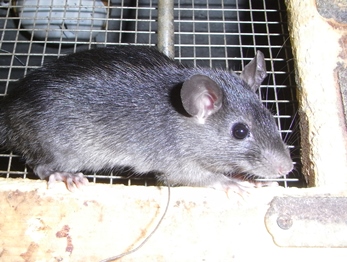

ドブネズミとクマネズミ

Black rat and Brown rat

ドブネズミ

クマネズミ

相違点は僅かだが,鼠相はドブネズミが悪く見える.

2018 .11.21

18回目の脱皮

The Python regius shed off the skin for the 18th

前回脱皮から約3ヶ月.

過去のデータ見たら,

2017年も8月と11月に脱皮していた.

結構規則正しいものなのでしょうか.

というわけで,脱皮についてネットで調べました.

10分程度の検索なので正しいか分かりませんが,驚きの事実(?)がいろいろありました.

1.脱皮間隔はアダルト・ベビーかかわらず1ヶ月.

2.脱皮不全は水分補給不足から(要するに飼育環境が悪い)(ゲッ!そうだったの?)

今回の脱皮は,今までなかった事ですが,ヘビの体が油でぬるぬるしていました.

あまりにも触り感が不快だったので,手洗い洗剤をつけ洗ってしまった.

今回綺麗にむけた理由はこのせいだろうか.

これは,ケージを洗っている途中ですが,油の粒が水に浮かんでいる.

ネットの内容が事実であれば,これが正常だったのかもしれないですね.

洗ったのも良くなかったかも.

2018 .11.20

Corydidarum magnificaの日光浴

Sunbathing of Corydidarum magnifica

昨日に引き続き,Corydidarum magnifica

譲り受けるとき,前飼育者から日光浴をさせると良いと聞いていた.

夜行性のゴキブリが,そんなことないと思いつつ,この輝きを放つためには必要にも思え,日の当たる場所に出していたが,成虫は外にいる時もあれば,シェルターに潜っている個体もあった.

2~3の幼虫は,シェルター内の親元に付着しているが,多くは盛んに走り回っている.

おもしろい.

2018 .11.19

ゴキブリの育児

Cockroach’s child raising

親の腹部に張り付く幼虫の写真は,海外の雑誌でよく見るが,実際に見ることができて感動した.

国内同属のマルゴキブリ,ヒメマルゴキブリではそんな発想がなかったことと,小さすぎて観察したことがない.

ヒメマルは爆産しているので見てみよう.

2018 .11.15

ヨロイモグラゴキブリ産仔

Macropanesthia rhinoceros lay nymph

前回別のペアが7月に生んでいる.

ここの飼育環境では,春と初冬に生まれることが多いようだ.

2018 .11.14

ニホンヤモリ

Gecko

先月末に事務所で見つけて,オガトカケースに回復するまでのつもりで移した個体.

なんと,水を撒くとシェルターから出てきて水を飲んでいる.

蓋なしケースなので,すでに逃亡していると思ったが,居心地よかったのだろう.

2018 .11.13

ベランダのクロゴキブリ

Periplaneta fuliginosa of the balcony

急に寒くなりました.

この親の血は,生んだ卵鞘に引き継がれ,来年孵化してくることでしょう.

2018 .11.12

ヤエヤママダラゴキブリ産仔

Rhabdoblatta yayeyamana hatching

数年ぶりの産仔

2010年に入ってから幾度となくもらったりして繁殖を試みたがすべて失敗した.

親の資質がよかったのだろうか.

最近思うのだが,昔は卵胎生の方が繁殖は容易だと思っていた.しかし,どうもそう簡単ではなく,たまたまで種により大きく変わるようだ.

その原因はやはり食物だと思う.

衛生害虫は駆除の対象として扱われてもよいが,野外種は保護しないと減少する種が出てくるだろう.しかし,どんなレアな種でも○○ゴキブリと和名が付くので,嫌いな人は皆殺しにするだろう.

他にも,ハチやダニ,蝶蛾類など,同じような動物はたくさんいるので,ゴキブリだけに限ったことではないのだろうが.

2018 .11.9

ボルチモアのウッドローチ

Baltimore wood-roach

Parcoblatta属だと思われるが,成虫にて確認します.

2018 .11.8

シナゴキブリ卵鞘

Eupolyphaga sinensis oothecae

♂が見当たらない.

卵鞘は形が変.

とりあえず保管.

来年3月までに孵化しなければ終わり.

2018 .11.7

防ダニマット敗北

Defeated anti-mite mat

Polyphaga aegyptica

ほぼ壊滅していました.

重度の寄生は回復させられませんでした.

しかし,このマットは数年前に購入したもので,これが無かったら今までの経験上,かなり苦戦を強いられたと思うので,性能はよいと思います.

2018 .11.6

コマダラゴキブリ

Rhabdoblatta formosana

早くもF1成虫出現

2018 .11.5

過密飼育の弊害

Overcrowding evil

何事も適正な密度が必要だろう.

初齢幼虫を入れたまま,あっという間に成長していた.

よく見るとダニとそれに食われたらしい死骸が転がっている.

大事な種は低密度で飼育しましょう.

2018 .11.2

ペルビアンジャイアント

Scolopendra gigantea

20cmは無いサイズだが,やはり体幅がすごい.

写真で見るイメージとまったく違った.

今までに,タイ産の20cm程度の個体は何度も見てきたが,全然大きさが違って見える.

左は,かなり大きいと思っていた父島産オオムカデ.

これ見たら,かわいく見える.

で,大きいので動きもそれほどでないと思い別ケージ移動させようとしたら大暴れ.

蓋に張り付き,半日は降りてこなかった.

おそろしー.

2018 .11.1

秋のおすそ分け

Share of the autumn

先週,公園で拾ってきたドングリ.

小笠原のハツカネズミにお土産.

父島では見たことないだろう.

喜ぶかと思ったがそっぽ向かれた.

2018 .10.31

Corydidarum magnifica 産仔

Corydidarum magnifica hatching

祝!

予定より1ヶ月以上遅れ.

回りのうわさを聞くとF2以降は生まれ難いと聞いていたので,ほぼあきらめていた.

本当はどちらなのか.

手を抜かず,今後も注意して飼育する.

2018 .10.30

事務所のニホンヤモリ

Geckos that appeared in the office

今まで,飼育等でしか見なかったが,初めて事務所で発見.

今年生まれのベビー.

この部屋は餌がないので,オガトカケージに同居.

このケースは蓋がないので,腹いっぱいになったら自然に帰るだろう.

2018 .10.29

離島

Leave an island

早くも帰る日となりました.

空いた時間で近場まわり.

水産センターの中庭に落ちていた実.

50cmほどあります.

街中でも同じような実がなっている木があるので同じだと思ったらこちらはゴールデンシャワーという品種で,黄色の花をつけるようだ.

街中の赤い花は調べるとホウオウボクというらしい.

少し足を伸ばし,コペペ海岸へ.

近くて好きな海岸.

車も止められる.

小港もよいのだが,車を止める場所が遠くなり,足の不自由な人にとっては不便な場所となった.

おが丸デッキより.

出港時の最近の私のはやり.

青い海に浮かぶ見送りの花たち.

夕日はかなり綺麗でしたがグリーンフラッシュは出ませんでした.

かなりレアのようです.

2018 .10.26

父島の山と海の生物

Mountains of Chichijima and creatures of the sea

中央山から町へ下る途中にいたノヤギのグループ.

一頭の大きなオスが高い場所から写真を撮る我々を監視するかのように見下ろしていた.

一時期は見なくなったが,最近よく見かけるように思う.

青灯台で釣れていた魚.

ロセンスズメダイらしい.

これは15cmほど.

結構大きな魚が釣れている.

名前は不明.

2018 .10.25

父島に出発

Leave for Chichijima

今年5回目の父島.

今年は新記録ですね.

竹芝桟橋を後にし,左手に話題の豊洲市場を眺めながらネズミを思う.

今回は虫ネタはないだろうと思っていたが,トイレに発見.

翅脈と触覚の形から種が分かると思ったが,やめた.

夕日.

2018 .10.24

Anallacta methanoides

Posture of the Anallacta methanoides

うわさで聞きましたが,本種のこの個体群が捕獲された以降,野外で再発見できていないらしい.

クラゲでも似たような話があったような.

採集場所が気になったので記載論文を見てみたが,「Madagascar」としか書いてなかった.

2018 .10.22

Elliptorhina chopardi 産仔

Elliptorhina chopardi produced a nymph

まだ,多くはないが少しずつ増えている.

この大きさからすると,最近のものだろう.

マダゴキの少数飼育のときは,ネズミマットが効果ありそうだ.

ただし,正常に生まれていたら20匹以上はいるはずだが一桁程度しか見当たらない.

本種はマダゴキの中では古くからペットローチ化され,飼育は難しくないはずなのだが,なんともよく分からん.

2018 .10.19

シマヘビ脱皮など

Molting etc.

16回目の脱皮

今回も綺麗にむけました.

前回の脱皮殻が残っていたので比較すると,当然ですが長いです.

その差,約10センチ.

今回むけた皮はまだ湿っているので,乾燥したらもう少し縮むと思うが成長していることはわかる.

新聞の床を交換して今回はシェルターにもぐっているのでこのまま終了.

ついでに,もう1頭もケージの掃除のため腹に巻きつけておく.

2018 .10.18

ゴキブリキラー

Mites of the cockroaches killer

今年9月26日に救出できなかった個体を残したままさらに放置した結果.

生きている個体は2匹のみ.

ただしこんな状態.

このケースは,-20℃の冷凍庫に入れゴキブリは安楽死させて終了させた.

それにしても酷すぎる.

ちなみに,そのとき救出したゴキブリのケージは,今のところダニの発生もなく元気でいる.

防ダニマットの威力を実感.

2018 .10.17

ドバト

Columba livia

先週築地のネズミ問題でTV撮影しているときに,渋谷駅前で見かけたドバト.

足先のピンクの肉盛が痛々しい.

普段は防除の対象になっているが,こういうのを見るといろいろ考えさせられる.

2018 .10.16

リュウキュウクチキゴキブリ

Salganea taiwanensis ryukyuanus

同じオオゴキブリ亜科なので,これもやばいと思い,ついでに交換した.

ちなみに,左の食いかすは,洗浄・殺虫して別のゴキのシェルターなどに.

右のマットはこちらも殺虫して,腐葉土を混ぜて他の種のマットなどに使う.

結果は,さすがクチキゴキブリ.

オオゴキよりも親子の繋がりが強いのか16匹生存.

こちらも潜っていきました.