ゴキブログ一覧

2019 .1.16

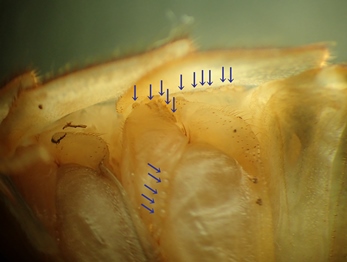

フサヤスデ

Monographis sp.

奈良産のヒメクロゴキブリ越冬幼虫をもらった.

毎度のことで,ケヤキの樹皮とともに送られてきた.

この樹皮にヒメカツオブシムシ幼虫に似た小さな生き物がいる事は,前から気が付いていた.うわさに聞いたフサヤスデっぽいな,と思ってはいたが,小さすぎるのと結構長生きするようなので,いつでも見れると思い放置していた.

今回,やっと調べる気になり見るとやはりフサヤスデであった.

種は,とりあえずsp.としますが,採集された場所や状態からウスアカフサヤスデではないかと思うが,これはこれで次回に回したいと思う.

採集直後の写真(E藤さん撮影).

2019 .1.15

ウスヒラタゴキブリ雌羽化

Emergence of a Megamareta pallidiola ♀

先週末,ウスヒラタゴキブリ雌が羽化していた.

今週中には交尾が終わり,来週中には産卵が開始されるはずである.

そして,早ければ2月下旬に幼虫が見られるかもしれない.

あくまで予測です.

2019 .1.11

シロマダラ脱皮2

Molting of a Dinodon orientale 2

1週間ほど前から餌を食べなくなり,シェルター内に篭りっきりとなっていた.

脱皮っぽいと思いつつも,ネット上の情報では,幼体の脱皮間隔は1ヶ月とあるので,まだ少し早いと思いつつ観察すると先日,目が白く,全体白濁状態となった.

それから4日後.

尾の先端まできれいに脱皮していました.

1ヶ月間隔の脱皮のというのは,前後の食べない期間を考えると餌を食べる期間が20日程度,給餌を開始するタイミングが難しいですね.

今のところ毎晩あげていますがまだ食いません.

2019 .1.10

ムカデは光が嫌い

Centipedes dislike sunlight

日中でも薄暗い部屋では外に出ている本種.

日本のトビズムカデも日中活動しているのを見たことがある.

もしかして,こいつも日光浴がしたいのかもしれないと思い,オガトカの近くに置いて見た.

結果は,10分ほど目を放した隙にシェルターに潜っていた.

日光浴はあまり必要なさそうだ.

2019 .1.9

ヨロイモグラゴキブリの床換え

Cleaning of the breeding case of the Macropanesthia rhinoceros

糞がかなり目立つようになったので,床換えを行った.

ユウカリは,枝を捨てるのがもったいないので,最近葉と一緒に入れているが,ほとんど食べないようだ.

最近思うが,マットにもぐっているケージがほとんどない.

潜りたい環境ではないのかもしれないが,ユウカリの葉と水分を取れるようにしておけば,マットはいらないような気がする.

ただ,私が使っているクヌギのマットは,床換えのたびに量が半分ほどに減っているので,餌としてはあった方がよいのかも.

2019 .1.8

龍ヶ崎のタマヤスデ

Pill‐millipede collected in Ryugasaki

龍ヶ崎産のヤマトシロアリコロニー.

ケースの白く点々がついた部分の裏側にはシロアリの群れが活動している.

順調に増えているようだ.

昨年,このケースからタマヤスデを数匹採集したのだが,左下の木片をひっくり返すと,もう一匹発見.

アジア産の中型種は繁殖に成功していると聞いたことがある.

あれだけ大きいと,やる気が出るだろうが,本種のように小型では,まじめに取り組まないのだろう.

残念ながら,ダンゴムシやワラジムシのように増やしたと言う話は聞いた事ない.

2019 .1.7

ダニに食われるPolyphaga saussurei

The Polyphaga saussurei which is eaten by a mites

宿主が死ぬ(殺す?)と巨大化して食い始める.

根絶したいが,本種とPolyphaga aegypticaに受け継がれている.

2019 .1.4

ウスヒラタゴキブリペア

Megamareta pallidiola ♂♀

あっという間に正月休みが終わりました.

飼育動物は元気でしょうか?

さて,昨年採集したウスヒラタゴキブリ幼虫2匹.

1個体が成虫になっていた.

飼育マニアとしてはペアがそろってほしい.

ペアになる確率は50%.

肉眼では,腹が太くてメスっぽい.

最近老眼で細かいものが見えないのでとりあえず写真を撮り後で確認.

もう一匹,幼虫を探すとうまくケースに腹を見せてついていたのでこちらも写真を撮る.

しかし,こちらも見た目は腹太く,腹端の腹板が大きいのでほぼメス確定.

一応,拡大すると・・・オスだ.

ついでに幼虫.

こちらはメス確定.

新年早々よい兆し.

しかも先にオスが出現.

自然界では,メスが羽化するのを待ち構えてオスが交尾をする話をよく聞く.

最近の累代失敗は,このタイミングがうまく合わないような気がしている.

後は,メスが数日で羽化すればよいのだが.

2019 .1.1

2019年 明けましておめでとうございます

Happy New Year 2019

2018 .12.28

餌を食べたシロマダラ

Dinodon orientale who ate food

脱皮をしてから約10日.

生きたホオグロヤモリも砂肝も手をつけない.

体が小さいだけに,ボールパイソンのように何ヶ月も食べないのがよい訳がない.

昨晩,冷凍庫にあった孵化直後のトカゲを転がしておいた.

翌朝,ケースの中を探したが,どこにも見当たらない.

胴部を見ると明らかに太い部分がある.

よかった,よかった.

ここのところ,ゴキブリ寄生ダニの暗い話ばかりだったが,最後は明るい話題で締めることができました.

今年は,久しぶりに野外でゴキブリ採集ができ,さらに,T岡さんとも一緒に行けたのは良い経験となりました.

今年の更新は本日が最終日です.

見にこられた皆様,また,飼育されているゴキブリの皆様,よいお年をお迎えください.

2018 .12.27

防ダニマット実験

Experiment of anti-mite mat

Polyphaga aegypticaで使用した防ダニマット.

そのときの成績は重度の寄生個体はダメであったが,今回は新しい商品を購入したので試すことにした.

対象は昨日のPolyphaga saussurei.

ヤシガラだけではダニの付着はなくならない.

写真の中で,横転している3個体.ダニの影響で衰弱して起き上がれない?というか寝かされている?

びっしり.

少し.

少しだがやせ細っている.

上記3個体を除き,42個体が生存していたので,ヤシガラのみ,防ダニマットのみに半数ずつ入れどうなるか試すこととした.

使用するケージのサイズは,中にいた42個体を小に21個体なので,密度も多少は緩和されるはずです.

防ダニマット.

ヤシガラマット.

結果は来年になりますね.

2018 .12.26

脱皮しても移り住むダニ

Mites that move even if molting

ダニが寄生しているPolyphaga saussureiダニだが,たまたま脱皮不全を起こした直後と思われる個体がいたので,あの寝ているかのようなダニがどうなったか見てみた.

すると,すでにほとんどのダニは抜けた方の新しい体に付着している(↓).

脱皮殻には数個体うろついているダニはいたが,寝ているように付着しているダニはいなかった.

まあ,そうでなければゴキブリは7回程度脱皮するのだから,生き残っていないはずだが,なんとも嫌らしい生態だとつくづく思う.

ダニがどの段階で,活動を開始するのか興味のあるところだ.

2018 .12.25

シマヘビ17回目の脱皮

The Elaphe quadrivirgata shed off the skin for the 17th

数日前より目が白濁していたのでそろそろと思っていたが,週末に脱皮していた.

元気が有り余っており,蓋を開け写真を撮ろうとするとたちまち逃亡.

都合よく,袖の中に入ったので,そのままケージを清掃していると袖から顔出し.

ワモンゴキブリや数種の野種も床換えの際,腕をスルスル登ってきて袖に入ることが多いが,ゴキブリはさすがに放置できないので,たたき出す.

今回もきれいに剥けたと思っていたがよく見ると尾の先端5mmほど残っていた.この程度残ると,脱皮直後であればすぐ取れるが,数時間たって乾燥すると,固着しており,はがすのに数分を要した.

しばらく暴れさせると疲れてこんな感じとなる.

2018 .12.21

オオゲジ

Thereuopoda clunifera

数年ぶりにオオゲジを入手.

この形態は見るたびにエイリアンを思い出す.

本当によくできている.

生物のすばらしさを実感できる生き物だと思う.

雌雄の見分けは腹端部でできる.らしい.

これは♀.

腹端がもっと飛び出ているのが♂らしい.

まだ温まっていないせいか,ゆっくりとシェルターに入った.

2018 .12.20

長ピンセット種類

Types of long tweezers

左から

GEX ピンセット300mm 1,500前後(現在絶版?)

ANEXステンレスピンセット 250mm 1,500円前後

メーカー不明 ステンレスピンセット 270mm 350円

メーカー不明 ステンレスピンセット 300mm 先曲を伸ばした改造品

各先端部(順は同上)

並べて比較.

使いやすさは人それぞれだと思うが,野外でムカデを取る時は右をいつも使う.

ペルビアンなどの大型種を扱うときは,長いほうが良いのでGEX 300mm.

ANEXのみ先端がフラットだが,これは汚れが付いても簡単にふき取れるので,ネズミの糞やネバ付いたものを扱うときに便利.

コスパで考えれば,最近出てきたメーカー不明 ステンレスピンセット 270mm 350円が良いかもしれない.

しかし,耐久性は買ったばかりなので不明.

それ以外は数年使っているが壊れない.

2018 .12.19

Periplaneta banksi 交尾

Mating of the Periplaneta banksi

2018 .12.18

Corydidarum magnifica ♂

Corydidarum magnifica ♂ and nimph

ありがたいことに順調です.

この属の♂成虫は短命とよく言われますが,半年近く生きています.

2018 .12.17

シロマダラ脱皮

Molting of a Dinodon orientale

先週前半に冷凍トカゲの尻尾を食べた以降,何も食べないので拒食ったと思っていたが,先週末脱皮していた.

脱皮殻を計測すると約35cm.

まだまだ大きくなるはず.

餌としては砂肝や,冷凍ヤモリなどがネット上には書かれているが,こちらにはアノールの冷凍品がたくさんあり,また,小笠原にも良く行くので,ホオグロヤモリなども入手しやすい.

現在は,先週採ってきたホオグロが同居している.

脱皮が落ち着いた後,餌を食べてくれるだろうか.

2018 .12.14

単為発生F10ワモンゴキブリ

F10 of parthenogenetic Periplaneta americana

孵化直後.

2007年10月から初めたので,ここまでくるのに11年.

こいつをどうするか?いろいろ構想はあるが暇がない.

2018 .12.13

アワテコヌカアリ

Tapinoma melanocephalum

大阪で発生した.

「体長約1.5 mm。体色は褐色と淡黄色の2色性を示す。」(JAnt)

本種はたまに建物内で発生があり,小さいためイエヒメアリと間違われる.

イエヒメアリのように,どこにでも巣を作るといった悪質な生息はしないようだが,室内で出ると不快だ.

腹側.

2018 .12.12

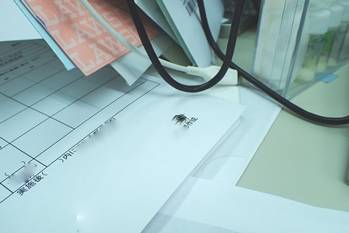

アダンソンハエトリ登場

Appearance of spiders

寒い日が続く中,わが事務所の卓上に登場.

過去に何度も登場しているが,毎回違う個体だろう.

それにしても,何を食べて成長しているのだろうか?

この事務所にいる昆虫類として把握しているのは

タバコシバンムシ(まれ)

トビムシ(いる所にはいる)

ユスリカ類(サッシ隙間よりたまに侵入)

ダニ類(チリダニ・ケナガコナダニなど)

2018 .12.11

ドブネズミの餌付け

Feeding of the Norway rat

ドブネズミのペアです.

人がそばを通ると,「なんかくれ~」とばかりに見つめてくる.

容姿はクマネズミがかわいいと思うが,しぐさはドブが可愛い.

ヒマワリを与えると,手からとりにくる.

ここまで慣れるのに数分.

クマネズミではまず有り得ない.

ただし,野生のドブネズミはレプトスピラや鼠咬症などの感染症を保菌している可能性が高いので,真似はしないようにお願いします.

2018 .12.10

タマヤスデ

Glomeridae

昨日父島より戻りました.

12月の父島は初めてでしたが,甲虫類,チャイロネッタイスズバチ,ゴキブリ類も探さなくても壁に張り付いていたりして,真夏より探すことなく,多くの昆虫を見ることができたと思いました.

また,ムカデも捕獲でき,いるところにはいるといったところでしょうか.

さて,11月に龍ヶ崎市の研修所から捕獲してきたヤマトシロアリですが,ケージ内にタマヤスデが数匹いるのを発見.

だいぶ前も見つけたことがあったが,今回わずかなシロアリ加害の木片から5匹の個体を発見.

意外と多い地域なのかもしれない.

シロアリケージでは増えるかわからないので,実績のあるホラアナゴキブリケージへ移動.

2018 .12.7

父島三日目

3th days of Chichijima

今回は,沢山のチャイロネッタイスズバチを見ました.

いつ来ても1~2匹は見る気がしますが,こんなにどこでも見たのは初めてです.

今がシーズンなのでしょうか?

大型できれいなハチですが外来種です.

沢山写真を撮りましたが綺麗に写っていたのはこれ一枚.

しかし,残念なことに手前に草が入り台無し.

父島は,雨が降らずそこらじゅうで草が萎れていました.

どうも雨が降らないようですね.

役場のHPではダムの貯水率が56%と節水を伝えています.

そのためか,いつもアメンボや小魚がいるコペペ海岸の小川も全く水なし.

川にいた魚はどこに行ってしまったのでしょう.

が,多肉植物のハカラメは元気です.

港近くの多種生息場所.

この2種.

左の種は昨年は東町の一角に生えていましたが,今回は確認できませんでした.

右の種は島内ではここしか知りません.

興味のある方は見つけてみてください.

2018 .12.6

父島2日目

2th days of Chichijima

街中でやっと捕獲.

来るたびに籠をかけていましたが,全く取れない場所であった.

今回,何とか1匹捕獲.

夜,玄関前に来ていた昆虫類.

ゾウムシ.

カンショオサかな?

昨日より大きなカミキリムシ.

ヒメチャバネゴキブリ.

12月なのに結構見ることができる.

夏より多いような気がする.

2018 .12.5

父島初日

The first day of Chichijima

定刻の11時に到着.

天気は曇りだが結構暑い.

野外で調査中に気が付くと蚊が沢山集まっていた.

手に来た蚊.

内地であればヒトスジシマカ.

こちらでは?

何だっけ.

町にのみに行った帰りにトイレで昆虫採集.

ミナミヒラタゴキブリの成虫が数匹いました.

体長約5mmの小さなカミキリ.

これは久しぶりに見ました.

2018 .12.4

父島出張(初めての12月)

Business trip to Chichijima (December for the first time)

船が離岸するときは,いつも船室内でごそごそやっているのですが,今回は同伴者が見るというので付き合った.

見つけた生き物?

「おがじろう」です.

初めて実物が歩いているのを見た気がする.

毎回の出港時に見送りに来ているのでしょうか.

ポスターで拡大された写真を見ては,頭の上にある帽子は何だろうと思っていたが,サングラスであることが判明.

この時期はいつもそうですが,夕方は風が出て波が高くなりました.

2018 .12.3

イエヒメアリ

Monomorium pharaonis

久しぶりの発生.

大阪からである.

昔は集合住宅やペットショップで大発生し,駆除の依頼が結構な数あった.

しかし,最近はベイト剤がよくなったのか,ほとんど話を聞かなくなった.

2018 .11.30

オガサワラトカゲ産卵?

Cryptoblepharus boutonii nigropunctatus spawning?

この時期に産卵?

頭部がわかるでしょうか.

結構深くもぐっている.

でこれは,もぐっている近くに転がっていた卵.

ちょっとダメっぽい.

2018 .11.29

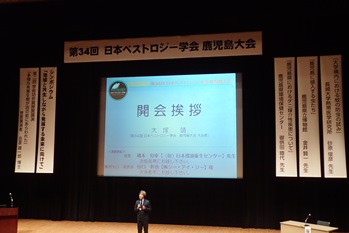

第34回日本ペストロジー学会鹿児島大会

The 34th Japanese Society of Pestology Kagoshima meeting.

開会の挨拶をする大塚大会長.

今回は35の発表があり,私はクマネズミの防除について明日発表します.

発表者の大半はPCOで,現場で発見した事や新たな取り組みに関する事例など,興味深い内容が多くありました.

懇親会は場所を移動して,桜島が望める城山ホテル.

元木学会長の挨拶.

これまた,たくさんの参加者が集まり,盛大に開催されました.

PCOを目指す方や,現役PCOの皆さん.

来年は富山県で開催されます.

学会に入会して参加してはいかがでしょう.

お待ちしています.