ゴキブログ一覧

2009 .4.9

オガサワラウスヒラタゴキブリ 成虫

改めてご紹介.

オガサワラウスヒラタゴキブリ Onychostylus pallidiolus boninensis Asahina

生息地は小笠原諸島.

昨日紹介した関東にも生息するウスヒラタゴキブリの地域亜種.

違いとしては,

オガサワラウスヒラタゴキブリの形態に黒斑(褐色斑)が多く現れる事.

その部位は頭頂,顔面,腹部腹面の側方.

また,幼虫でも著しく黒斑の発達する個体が多く出現する.

これは羽化不全で上翅片側が欠損した個体であるが,

腹背面の黒斑がよく判る.

こちらが腹面.

こちらにもウスヒラタゴキブリ特有の黒斑が出現する.

2009 .4.8

エジプト砂漠ローチ孵化卵鞘

シナゴキブリEupolyphaga sinensis,

カプチーナErgaula capucinaなどの,

雄は長翅で細身,雌は10円玉のような丸身の雌雄異形の種が産む卵鞘は,

本種のような大きさがまちまちの卵鞘を産む.

以前から,この短い(小さい)卵鞘は孵化しているのか疑問に思っていた.

というか,孵化しないだろうと思っていた.

しかし,卵鞘しか残せないような状態となり,

いつもは孵化した卵鞘まで見ないのであるが,

今回はどの程度孵化しているか確認してみた.

全て孵化した卵鞘である.

右列のような色が濃く,頑丈そうな卵鞘は孵化してあたり前なのだが,

左下の長さはあるが形が歪んだ物や,

色が薄茶色のどう見ても未熟卵鞘のようなもの.

中列最下の短い物.

一応孵化したようである.

極端に短い卵鞘の孵化は確認できていないが,

結構変な形の卵鞘でも孵化する事はわかる.

2009 .4.7

ヤエヤマサソリの子別れ

ヤエヤマサソリの親の背中から幼体が巣立っていた.

親の背中には1回目の脱皮殻が寂しく残っている.

脱皮間もないと思われる子供.

少し離れた場所にいた幼体.

一つ目の怪物にも見える.

他の子はどこだろうと思った矢先,親が移動したその場所に子供がいた.

守っていたのだろう.

はたして,この子達の内,何匹が大きくなるであろう.

2009 .4.6

久しぶりのブラーミニメクラヘビ

本種の飼育に際して,関東で採集したヤマトシロアリを主食として与えている.

結構大きなコロニー内に1匹投入しただけであるが,

投入して約5ヶ月たえずプラケ内にシロアリの活動が見られたので,

シロアリの繁殖量とメクラヘビの摂食量が拮抗していると思っていた.

しかし,最近ついにシロアリが駆逐されたのか見掛けなくなってきたため,

ケージを暴いてみた.

案の定シロアリは20~30匹しか残っておらず,

メクラヘビに駆除されてしまったようだ.

相変わらずミミズのようなヘビである.

別のショット.

2009 .4.3

エジプト砂漠ローチのその後

壊滅をお伝えした後,

小プラケで管理していた中~成虫グループだが,

昨日,経過確認ついでにマット交換を行った.

なんと,生存は4匹.

♂幼虫2.

♀幼虫1.

♀成虫1.

左の容器はダニ除去試験に使用した個体が入っているタッパー.

結果的に何らかのダニ除去処置を施した方が生き残っている.

ゴキブリ飼育を甘く見た代償がここにある.

反省している.

2009 .4.2

ホタルゴキブリ床換え 後編

シェルターの底も糞で詰まってしまっている.

再利用するときは,ピンセットを差し込んで糞をかき出す.

シェルターを移動した後に残った糞の山.

作業後.

綺麗になりました.

2009 .4.1

ホタルゴキブリ床換え 前編

ホタルゴキブリ床換え.

作業前.

本種は壁面を非常によく登る.

登攀防止に塗っている炭カルもこのようにすぐに落ちてしまう.

糞も同サイズのチャバネゴキブリに比べ粉っぽく,

溜まると湿度がたまりカビが出やすい.

2009 .3.31

ヤエヤマサソリ出産

しばらく出産を確認できていなかったが,

久しぶりに子供を乗せている姿を見る事が出来た.

この状態が突然目に飛び込んでくると,

いつも想像するのが芋虫からコマユバチの繭が出てきた状態.

似ていると思うのは私だけであろうか.

拡大.

19匹の子供が確認できた.

がんばれお母さん.

2009 .3.30

ウスヒラタゴキブリ卵鞘

ウスヒラタゴキブリ卵鞘

外見は他の小型野外種と見分けが付かない.

(詳細を比較すれば違いがある可能性は当然あると思うが)

大きさは個体・体調などにより影響を受けるのか,

写真のようにバラツキが激しい.

産卵する場所は,野外では成虫は高所に生息している事から,

乾燥した葉の隙間に産卵されている卵鞘が多い.

しかし,中にはこのように湿度の高い水場に産下される事もある.

2009 .3.27

ウスヒラタゴキブリ幼虫

ウスヒラタゴキブリ幼虫.

こちらは終齢に近い個体.

こちらも近似種ミナミヒラタに比べ体表面に黒点が多く,

腹面の写真は無いが,成虫と同様の黒紋が明瞭に現れる.

中齢幼虫.

黒点を散りばめる点で特徴は一緒.

2009 .3.26

ウスヒラタゴキブリ成虫

ちょうど一年ほど前に標本で紹介したウスヒラタゴキブリ.

昨年の夏にやっと生体が手に入り,紹介できるレベルまで増えてきた.

しかし,増えるスピードはミナミヒラタゴキブリと比較して遅く,

ミナミヒラタのように完全な南方種と比べ,

四季を利用した発育調整などの機能を備えているのかもしれない.

ちなみにこの個体群の産地はは静岡県.

この写真の個体は雌雄確認できていません.

「ウスヒラタ」とは良くつけたもので,まさにその通りの形態である.

体長 9~12㎜.

分布は南西諸島から北は千葉県.

現在も私の確認しているところではその辺ではないかと思う.

特徴として,

写真のように前胸背に黒点が2個あること.

形態の似ているミナミヒラタゴキブリにはこの黒点は無い.

また腹面にはこのような黒紋がハッキリ出る事.

ミナミヒラタでも黒っぽく見える事があるが,

その正体は内臓が透けてそう見える事があるが,これほど明瞭には出ない.

2009 .3.25

マルバネゴキブリ親子?

マルバネゴキブリに子?が増えました.

とりあえず幼虫なので,成虫にしてみてのお楽しみである.

形態的にはマルゴキブリの幼虫ではないかと思うのだが.

そして,この写真を最後に成虫が星になりました.

はたして卵鞘をいくつ産んだのか.

今後確認いたします.

ちなみに卵鞘はまだ孵化しません.

2009 .3.24

マルゴキブリ♂成虫

先日紹介した個体と同じ個体と思われる.

日中探すとどこにいるか見当たらない事が多い.

夜になるとこうして出てくる.

この写真で判るのは,雌雄全く形が違うが,脚の形は同じであること.

体の下から放射状に短い脚が伸び,踏ん張っている様子がかわいい.

2009 .3.24

マルゴキブリ♂成虫

先日紹介した個体と同じ個体と思われる.

日中探すとどこにいるか見当たらない事が多い.

夜になるとこうして出てくる.

この写真で判るのは,雌雄全く形が違うが,脚の形は同じであること.

体の下から放射状に短い脚が伸び,踏ん張っている様子がかわいい.

2009 .3.23

ヤマトゴキブリ越冬

茨城方面にネズミの調査に行ってきた.

仕事の合間に建物周りの探索.

この日もだいぶ暖かく,春本番といったところ.

伏せてある板をはがしてみる.

まずアマガエルが眠そうに現れた.

いいですね,都会ではあまり見る事が出来ません.

お腹がパンパンに張っています.

子供を宿しているのでしょうか.

放置建材を探すと越冬しているゴキブリ幼虫を発見.

拡大.

ヤマトゴキブリの中齢幼虫のようだ.

卵鞘も発見.

こんなに短いのはワモンゴキブリかヤマトゴキブリしか考えられない.

幼虫の生息から考えて,ヤマトゴキブリの卵鞘であろう.

残念ながらこの卵鞘は寄生蜂が出た穴が開いていた.

2009 .3.19

映画「おくりびと」の製作に当社が協力しました

映画「おくりびと」がアカデミー賞を受賞しました.

製作会社,俳優・スタッフ等関係者の皆様おめでとうございます.

私もこの一連のニュースを見るたびに,すごい事になったと思っていました.

あまりにも偉大な賞を受賞したため,ここで使う事を少し控えていたのですが,

「映画エンドロールの美術協力に(株)シー・アイ・シーと流れるが,

あれは害虫駆除のシー・アイ・シーなのか?」という問い合わせが結構あり,

ご紹介する事としました.

映画を見た方なら気がついたかもしれませんが,

映画の中に衛生動物が出てきます.

そう,イエバエの幼虫です.

→ がかわいい幼虫達です.

他にもたくさん映っています.

イエバエの幼虫は温度等の環境が良いと,驚くほど短期間で急成長ます.

孵化から蛹まで一週間ほどで成長してしまいます.

撮影に使う幼虫は終齢の一番成長したサイズでの使用が望まれた事.

輸送時の温度や使用するまでの保存温度環境が予測しにくい.

等を考慮し,撮影に使用する予定日から逆算して採卵.

幼虫成長の微調整は低温を利用し,何段階かの幼虫を作り送りました.

という訳で,たかがイエバエ幼虫ですが,

うちの部員が一生懸命育てた昆虫たちが出演した作品が,

あのような名誉に輝き,非常に嬉しく感動しております.

当然内容がすばらしい事は言うまでもありません.

まだ見ていない方は,是非見て頂けたらと思います.

2009 .3.18

エジプト砂漠ローチ ダニ駆除

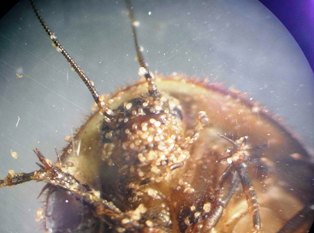

頭部を中心に付着しているダニであるが,

以下のダニ駆除を行ったが,1週間程度では効果は無かった.

・クン炭マット

・針葉樹マット(市販ダニ忌避マット)

・ダニ忌避スプレー(アルコール主成分)

だめもとで,当社で販売しているニーム製剤の昆虫忌避スプレーを少量筆で付けてみた.

この薬は元々このような目的で使用するものではないが,忌避効果はある.

塗布前.

隙間が無いほどダニが付着している.

いつ見てもひどい状態だ.

塗布翌日.

ダニが固着していたのが離れ歩き回っている.

2日後.

まだ付いているが7割ほどのダニは取れたようだ.

繰り返せば綺麗に落とす事が出来そうである.

ただし,顔面に塗るため,ゴキブリの口から忌避剤が体内に取りこまれる.

その結果,成虫は今のところ(4日後)生きているが,

幼虫は3匹処理し全て死亡した.

気門と口器以外に塗布すれば大丈夫だと思うが,

濃度や塗布の仕方など検討の余地は十分ありそうだ.

2009 .3.17

シナゴキブリ 雄成虫

シナゴキブリEupolyphaga sinensis ♂成虫.

翅があると聞いていたが,

自分の目で見るまではイメージ出来なかった.

カプチーナ・エジプト砂漠.

これだけ雌雄の形態が変わる昆虫も珍しい.

♀成虫と卵鞘とのスリーショット.

卵鞘はカプチーナErgaula capucinaやエジプト砂漠ローチPolyphaga aegyptica

のような形態をしている.

2009 .3.16

産卵中に齧られた卵鞘

コワモンゴキブリのケージ.

偶然覗いたケージの中で,視界に引っ掛かる個体がいた.

何かが変.

真ん中の♀成虫が付けている卵鞘.

中が見える・・・?.

別の角度から.

卵鞘の外皮しかない.

拡大.

明らかに食べられている.

親は気が付かなかったのだろうか.

2009 .3.13

ボーセリンローチ マットに発生したダニ

生き物を飼育していると,様々なダニや小型のハエが飼育環境から発生する.

特にマット(土やヤシガラなど)使用していると,

その中にいつの間にか様々な小さな生き物が発生する.

小型のハエは主にノミバエ類やクロバネキノコバエ類が多い.

ショウジョウバエ類も発生している事もあるようだが,私は経験が無い.

特に屋外から採集してきた枯葉や土には,

必ずといっていいほどクロバネキノコバエの幼虫や蛹が潜んでいる.

私は室内に持ち込む際,土中の必要な生き物だけ抜き取り,

他は全て廃棄する.

シロアリなどのどうしても土ごと持ち込まなければいけない場合は,

密閉できるプラケか蓋の間に防虫用のシートを挟み,

その中にアシダカグモなどの子供を入れておく.

すると土より発生したコバエ類はクモの餌食となり,駆除してくれる.

結構便利である.

話はそれたが,飼育に使うマット内,

特に加湿しているマットに以前から発生していたダニ.

特にゴキブリの飼育に悪影響は無いので,放置していたが,

エジプト砂漠ローチの事もあり,ついでに調べてみた.

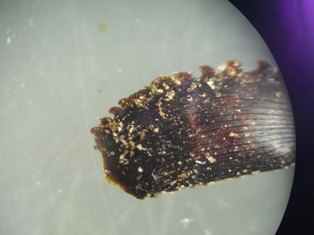

篩ったマット.

沢山のダニがうごめいている.

体長5㎜内外の動きも活発なダニ.

マットを触っていると手にも登ってくる.

しかし,特に刺されたことも無く,今のところ不快なだけであるが,

大事を考えマットの交換と合わせて,同定を試みた.

頭部拡大.

鋏角が長大で,大きな鋏が見える.

ホコダニ科の1種と思われ,土壌落葉層で自由生活をしている.

食性は土中の昆虫死骸やカビなどと考えられるが,

土壌中のダニの生態はあまり研究されていない.

2009 .3.12

ボーセリンローチ 幼虫

ゴキブリ類はグリーンバナナローチ Panchlora nivea (Linnaeus)

のように成虫は綺麗でも,幼虫は大概ゴキブリ色(茶系)している.

しかし,本種の幼虫は白黒のマダラで,前胸背に星型の黒紋を持つ.

幼虫はゴキブリらしからぬ外見のゴキブリの中でも珍しい種である.

マットにダニが湧き,エジプト砂漠ローチの事もあるので,

大事を取ってマットを交換しているところ.

幼虫拡大.

非常に素早く,あっという間にマットに潜り込む.

2009 .3.11

ボーセリンローチ 成虫

ボーセリンローチ Gyna lurida

近年流通量が増えた始めた種.

分布はケニア・アフリカなどの熱帯地域.

雌雄形態は同じだが,♀の方がふたまわりほど大きくなり,

成虫の色彩も白に近い灰色から黄色などの派手な色まで変化に富む.

脱皮してまだ間もない個体.

黄色い個体.

黄色い個体に関しては,海外で固定され,1つの系統として管理流通している.

♀.

体長・幅共に雄に比べて明らかに大きく,一目で区別がつく.

成虫で20-30㎜ほどになり,

ペットローチとしては比較的見栄えが良いと思う.

1つ難点は,よく飛ぶ事である(もちろん成虫).

昼間はシェルターやマットに身を潜めているが,夜世話すると,

蝶の様に舞い上がり,大変な事になる.

飛び出すと光に誘引されるのか蛍光灯のある天井面に張り付く.

プリンカップやハエ落とし棒で全て捕まえたが,

くれぐれも夜はケージの外から観賞するだけにした方が良い.

これは登攀防止に塗っている炭カルであるが,短期間でこのようにはげてしまう.

2009 .3.10

エジプト砂漠ローチ孵化

壊滅から救出した卵鞘のみ収容したケース.

卵鞘だけしか入っていないが,いつ孵化しても良いように水餌を入れてある.

一応気になるので,結構頻繁に中をのぞいていた.

小さな白い幼虫がいた.

数的に卵鞘1個の孵化と思うが,

これで何とかダニなし個体群を復活させられそうだ.

拡大.

こんな小さな幼虫があのダニに寄生されたらあっという間に全滅だろう.

順調に増えている種ほど,その飼育環境は短時間で劣化しやすく,

不潔な状態になりやすい.

今回は良い勉強になった.

2009 .3.9

マルバネゴキブリ 元気に産卵

いつものマルバネゴキブリ.

元気にまだ産卵をしている.

いくつ産むのだろうか?

それにしても卵鞘は一向に孵化しない.

2009 .3.5

エジプト砂漠ローチ産卵

寄生したダニを何とか取れない物かと,

市販しているダニ忌避マットなるものに数個体入れてある.

ダニは全く取れる気配が無い.

そんな中卵鞘を産み始めた.

朝10時の状態.

まだ形ははっきりとしない.

午後2時.

約4時間後.

午後8時.

約10時間後.

まだ産み落とされていない.

翌朝.

すでに産み落とされていた.

マットに複数飼育していると,大概卵鞘はマット上に転がっている.

その為,ばらばら産み落とすタイプだと思っていた.

しかし,本当は,ちゃんと土中に産み付ける行動をとるようだ.

孵化するといいのだが.

何ヵ月かかるだろう.

2009 .3.4

コワモンゴキブリ床換え

本種も床換えの多い種である.

訳は限られたスペースの中に高密度で飼育していても,

減らずに増えていく性質にある.

交換前.

水場のガーゼが食べられ少なくなっている.

登攀防止の炭カルも侵食が進んでいる.

いつものように,横に新しいセットを準備し,シェルターごと虫体を移す.

また1ヵ月後には同じような作業が待っている.

2009 .3.2

エジプト砂漠ローチに寄生したダニ

保管していた死骸よりダニを取り出し,

プレパラートを作った.

体長0.3~0.4㎜.

お皿を伏せた様な扁平なダニ.

虫体表面に強力に付着しており,ピンセットのような硬いものでこすらないと,

剥がれてこない.

どこかに吸盤のようなものがあると思われ,

拡大してよく見ると,腹面の肛門板周りに丸い吸盤らしきものが観察できた.

このダニどこかで見た事がある.

たぶんトカゲ類の幼体が死んだ際,

目の周りに付着していたダニに良く似ている.

同定を試みたが該当しそうなダニは見当たらない.

最新の研究では,昆虫類に寄生する中気門のダニに関して,

石川和男先生がいくつか報告している.

それによると,昆虫類に外部寄生する種として,

Diarthrophallus(クロツヤムシダニ科)

Macrocheles(ハエダニ科)

Proctolaelaps(マヨイダニ科)

Coleolaelaps(トゲダニ科)

Scarabaspis(ヤリダニ科)

Lobogynium(イトダニモドキ科)

Neocypholaelaps(カザリダニ科)

Varroa(ヘギイタダニ科)

などがいるそうである.

しかし,どの科を見ても腹面に吸盤らしき物を備えたダニは見あたらない.

どなたか心当たりがありましたら教えて頂きたいと思います.

2009 .2.27

エジプト砂漠ローチ壊滅 その3

現状は全滅まで進行していなかったが,

もう少し気づくのが遅れていたら,全滅であったろう.

幼虫・成虫 全てが寄生されており,

取り除くのは不可能な状態である.

とりあえずマットを全交換し,生き残った個体を移す.

唯一卵鞘は寄生が少ないため,

全てを拾い上げ実体顕微鏡で1つずつ確認し,別容器に保管した.

拾い上げた卵鞘.

26個しかない.

短い異常?な物も含まれるので,正常な卵鞘はさらに少ない.

ちょうどこれから産卵する時期であったので,非常に厳しい状況である.

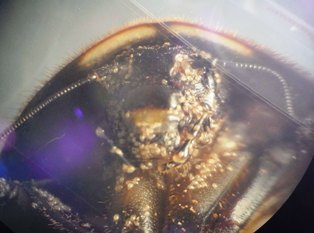

卵鞘の拡大.

このぐらいではまだ判らないが,もう少し拡大すると,

卵鞘の横溝にダニの卵らしきものが付着している.

2009 .2.26

エジプト砂漠ローチ壊滅 その2

その原因は外部に寄生するダニと思われる.

この後出てくる2枚目の写真は,

あまり気持ちのいい写真ではないので,

興味のある方だけ下へ進んで,

他の人は飛ばしてください.

まだ生きている個体の頭部が白っぽくなっている.

触角や前脚腿節に白く写っているのは全てダニである.

アップの写真.

複眼,口器の周りから,全てを覆いつくさんとばかりに付着している.

どこが何なのか判らない.

白い粒粒が全部ダニ.

全ての個体に同様に付着している.

気門回りにはあまりいない.

しかし,これだけ口器に付くと,餌も取りにくいはずである.

死亡する原因はそこにあるのか.

通常,顔回りに寄生する生き物は,宿主の食べる餌のおこぼれを頂戴し,

共生すると思っていたが,このダニは違うのだろうか.

2009 .2.25

エジプト砂漠ローチ壊滅 その1

エジプト砂漠ローチ Polyphaga aegypticaが壊滅的な状況になった.

これは去年の2月の状況.

西のカエルさんから危機的状況を助けてもらい,順調に増えていたのだが・・.

少し目を放した隙に,気づいたときには20匹ほどしか生き残っていなかった.

♂成虫は全滅.

♀成虫がいくらか生き残っている.

♀の方が丈夫なのようだ.

幼虫が死亡し,ケナガコナダニらしきダニが集っている.

何の飼育でもそうであるが,幼虫が死亡するのは異常事態の現れである.