ゴキブログ一覧

2024 .12.27

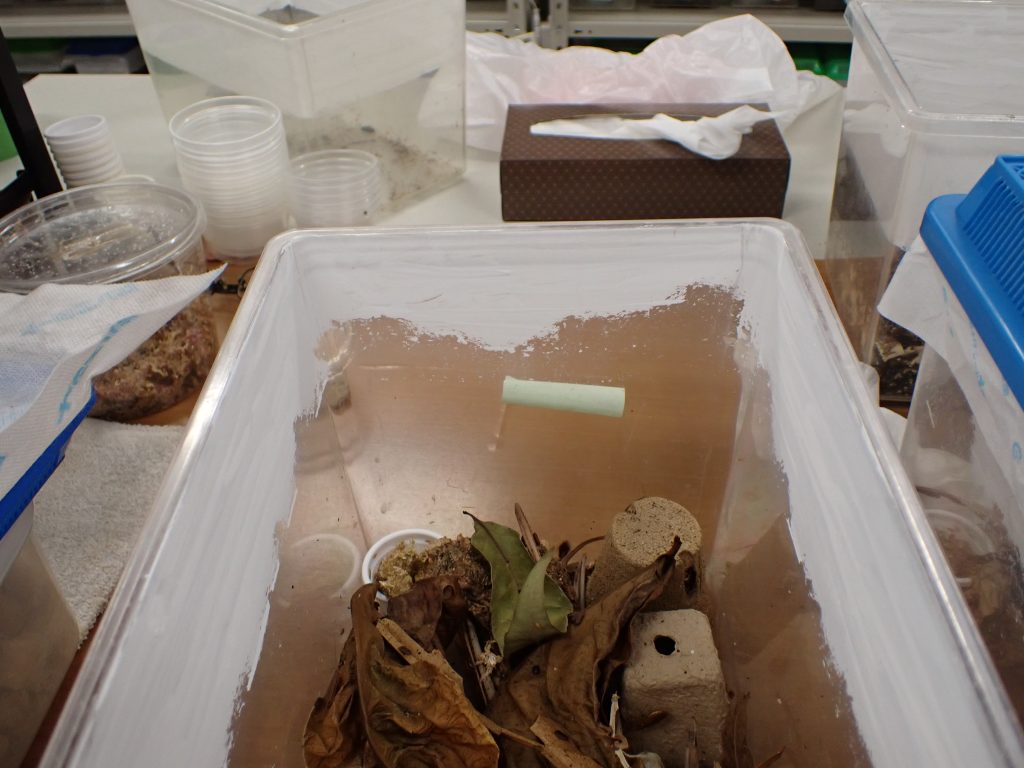

水容器でありがちな失敗

Common mistakes with water containers

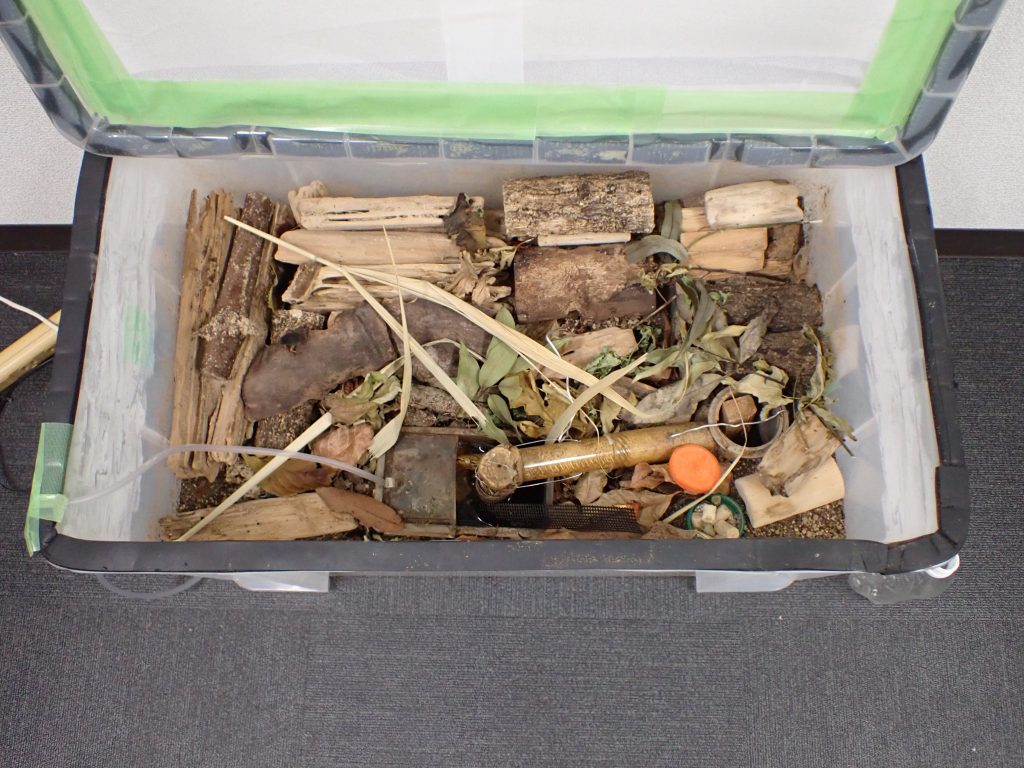

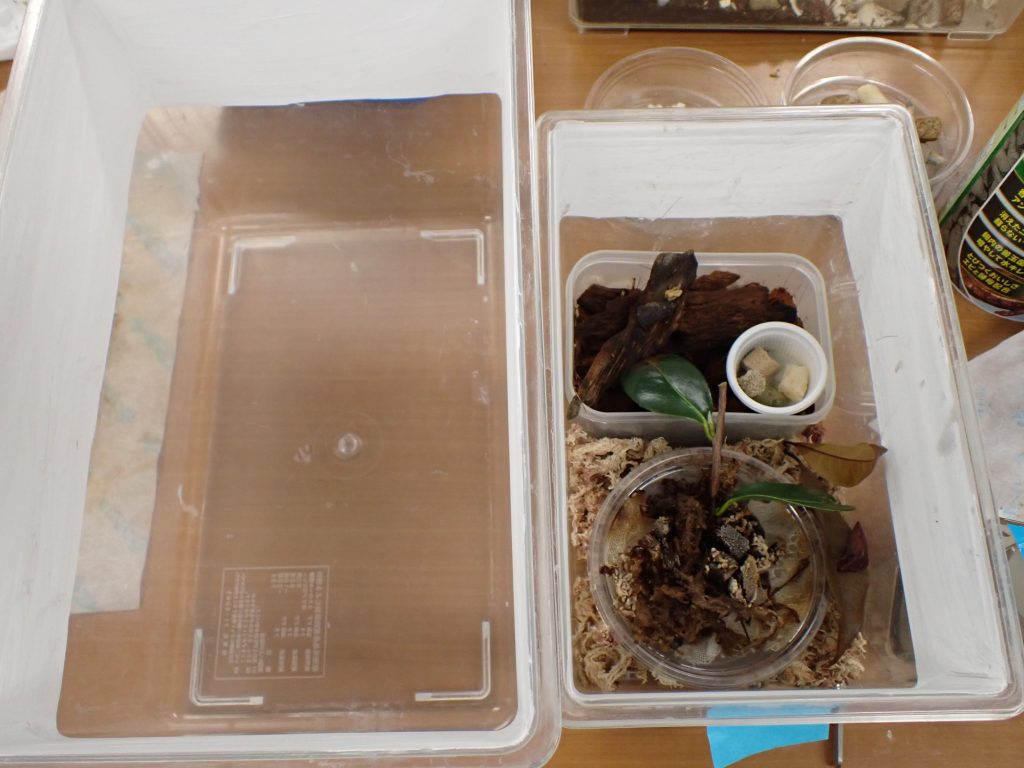

コマダラゴキブリのケースです.

餌がの追加等やることはありますがそれよりも大問題が発生しています.

分かりますか?

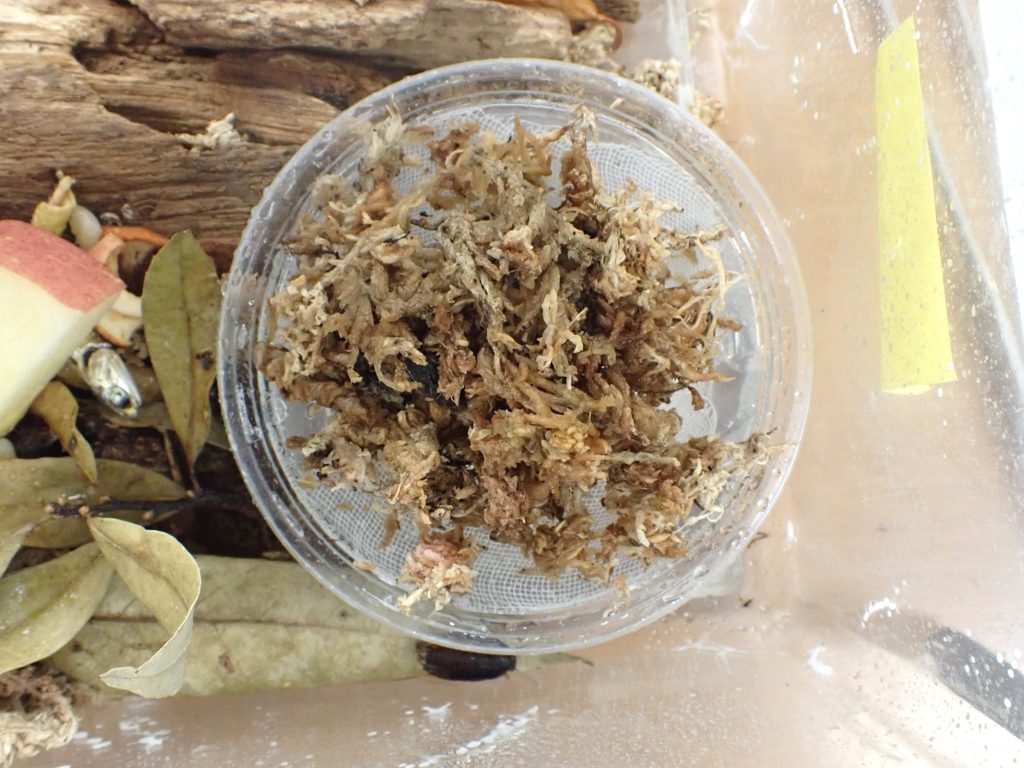

水容器の水苔の色が白い.

乾いているんです.

水がないだけならケース外からの観察でわかるのですが,このように水はまだ入っているのにガーゼが吸わなくなり乾くことがたまにあります.

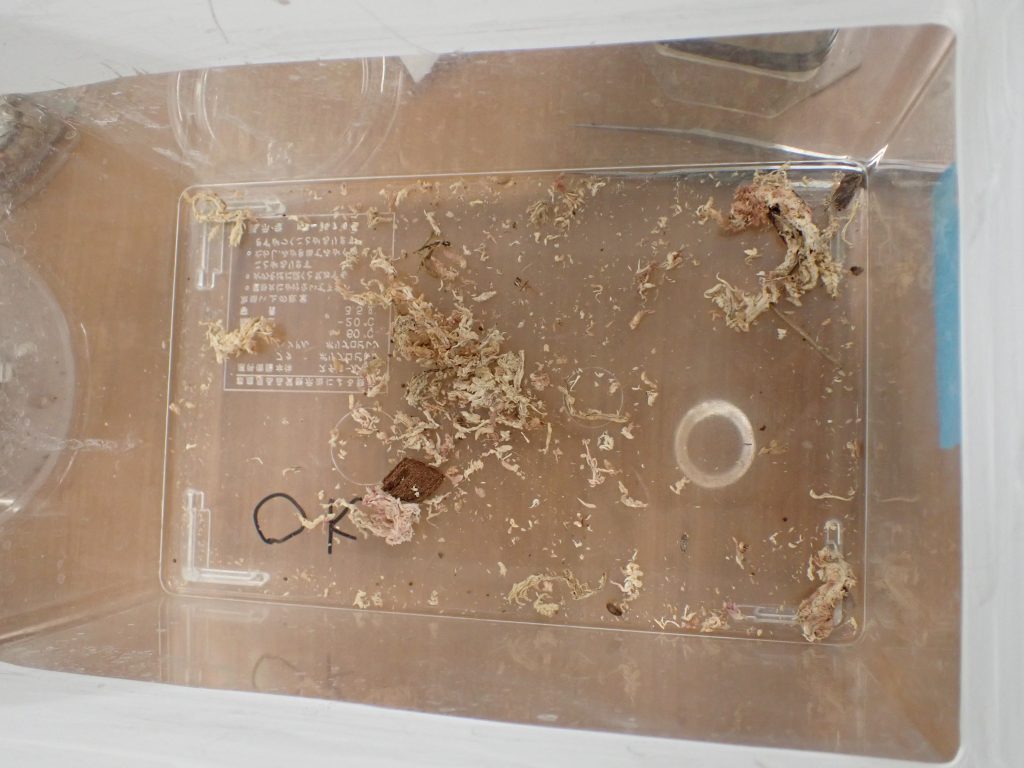

ミズゴケを除くとこんな感じ.

少し湿ってはいますが乾燥は時間の問題.

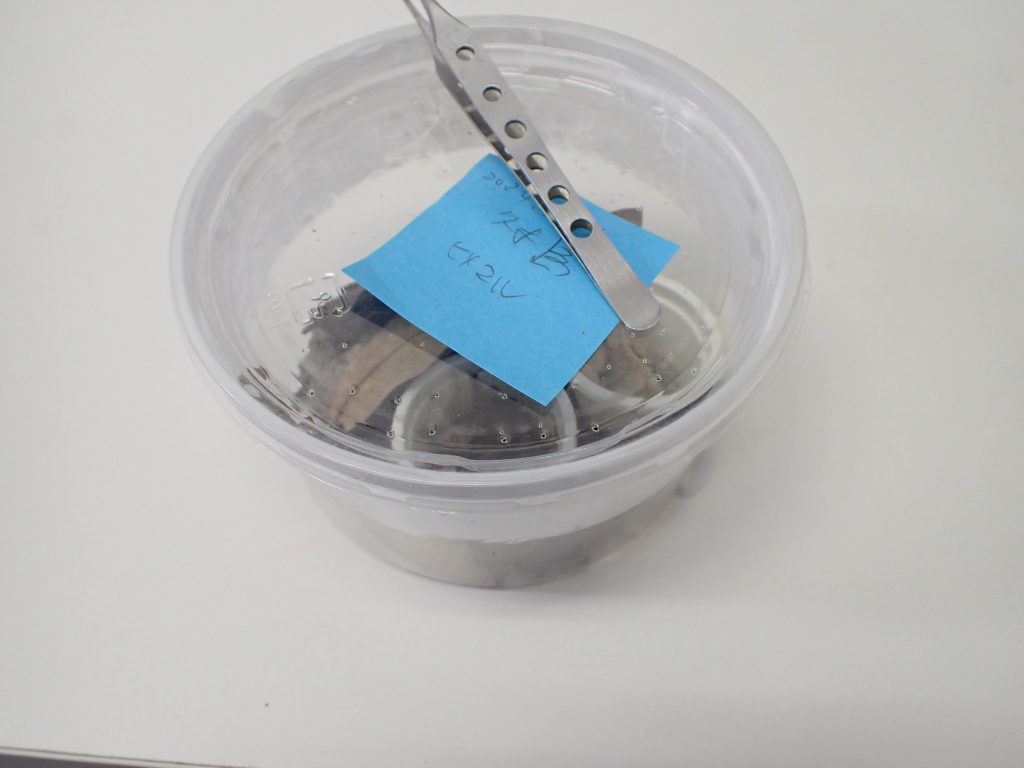

ちなみにこちらは新たにいれた水容器.

違いが分かるでしょうか.

水の日常管理は,水容器を横から見て水がなくなっていたら交換なのですが,この状態だとまだ入っていると判断し,水がなくなるまで放置しがちです.

そうなると,水切れから1週間以上気が付かず壊滅状態になります.

私も過去に数回やっております.

まあ,20年近く飼育して数回なので頻繁に起こるわけではないですが,貴重な種が飼育不能になることもあるので気を付けましょう.

と言う分けで,2024年も残りわずかとなりました.

ゴキブログチャンネル共々見て頂き有難うございました.

本ブログの今年の更新は今日で最後です.

来年はゴキブリの次に好きな(他にもいろいろいますが)ヘビの干支です.

いろいろ変な企画をしています.

どうぞよろしくお願いします.

2024 .12.26

ヨロイモグラゴキブリ♂死亡

Macropanesthia rhinoceros ♂ died

ついに最後の♂が死亡しました.

いろいろなペアから産まれた幼虫をペアリングしていたので年齢が分からず,寿命かどうかが分からないです.

このような長寿のゴキブリは個体管理をちゃんとしないとさっぱりわからなくなります.

ペアだと思っている相方の♀は潜りっぱなしで未確認.

落ち着いたら掘り返してみます.

2024 .12.25

ヒメマルゴキブリ

Perisphaerus pygmaeus

夏にS野さんから久米島土産でもらったヒメマルゴキブリ.

こんな簡単な容器でも増えてくれてます.

(アミメヒラタゴキブリが写ってますが,当初多分若齢幼虫で混入していたのを気が付かず,ここまで育ってしまいました.

しかし,ペア揃わないのでこの代でこれは終わりです.)

中はペットボトルキャップ大の調味料容器2個.

1個はミズゴケ入れ,1個はMFの破片.

MFは大きいとゴキブリが食べる速さより,ダニが増える速さが勝りダニだらけになるので個体数が少ないときは小豆大で十分.

ちょうど幼虫は生まれて少し育ったところ.

本ブログを始めた頃,本種は超レアで殿様扱いの飼育をしていました.

しかし,飼育環境を悪くさせなければこのような容器でも増えてくれます.

ただ,この個体群が何代も続くかはモリチャバネゴキブリの例もあるので油断できません.

2024 .12.24

Ergaula capucinaニンジン食べる

Ergaula capucina carrot eat

久しぶりに飼育を開始しました.

まだ小さいので,プリンカップに入れてあります.

中はこんな感じ.

餌は今のところニンジンのみ.

こうやって食べている姿はいとおしく見えます.

2024 .12.23

モリチャバネゴキブリまた一つ終了

Another end of Blattella nipponica breeding

この産地も♂1匹だけとなってしまいました.

残った♂.

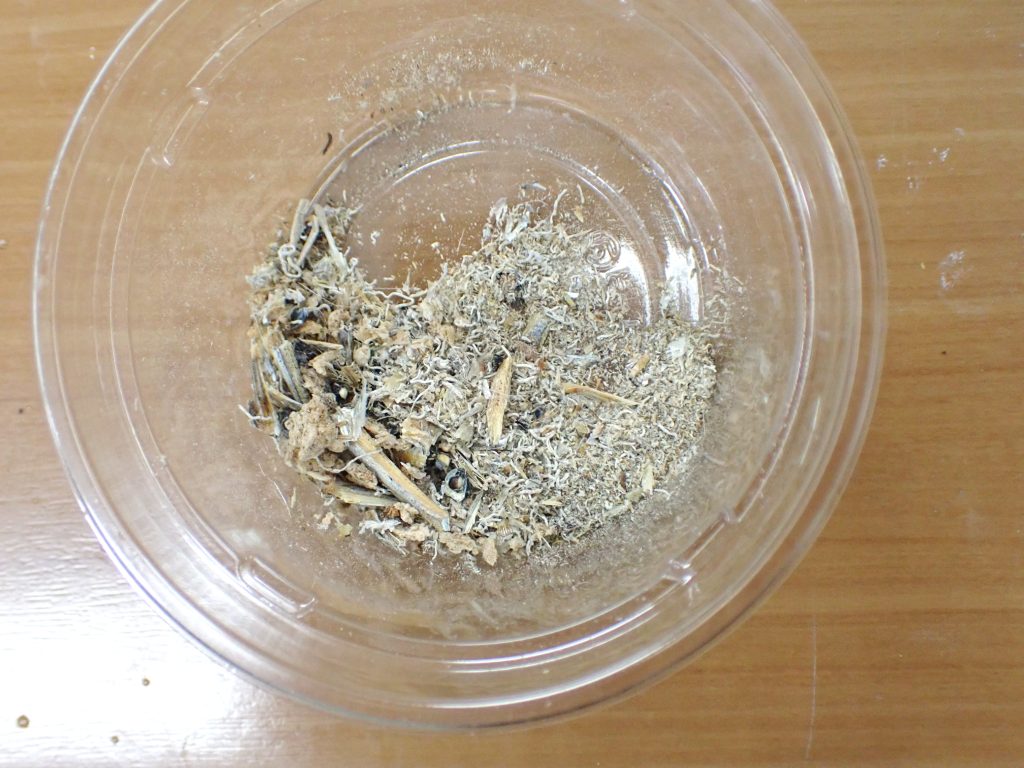

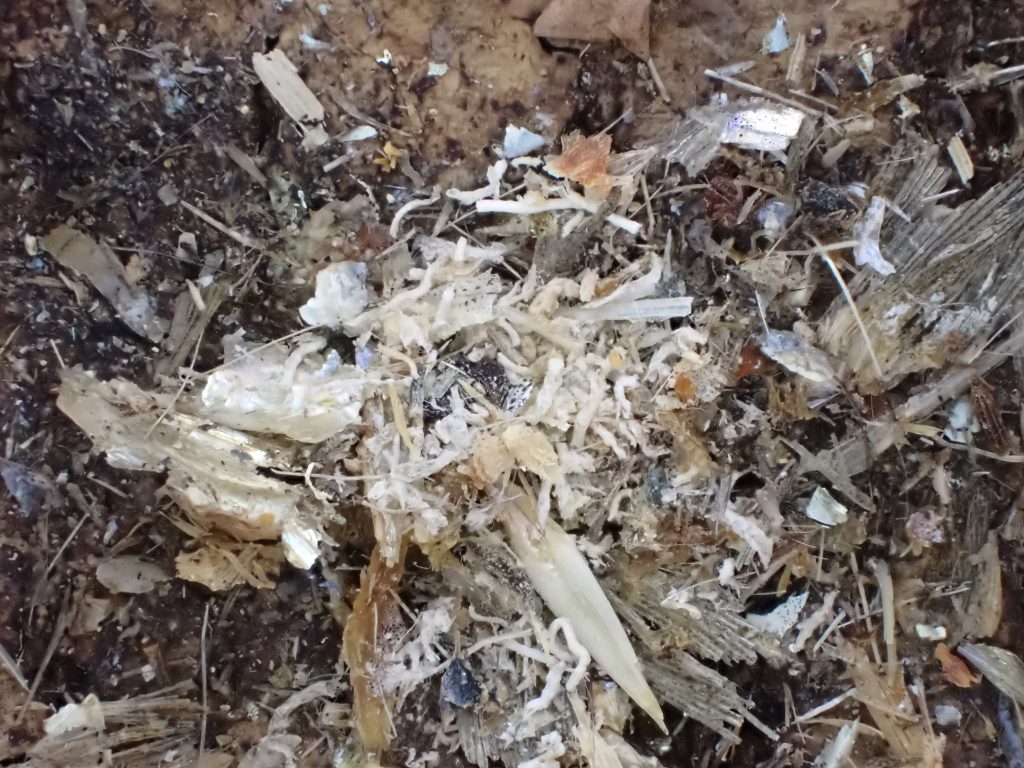

死亡した幼虫類.

集めましたが卵鞘が孵化しないです.

モリチャバネあるあるでした.

幼虫が死亡するのはPeripranetaに見られる症状に似ています.

この辺研究したら面白そうです.

2024 .12.20

卵鞘のカムフラージュ

Camouflage of ootheca

ゴキブリ科には卵鞘をカムフラージュする種が知られており,クロゴキブリやワモンゴキブリのような身近にいる種でも観察されます.

今回は,個別飼育しているワモンゴキブリの見事な埋め込みを見つけた.

どこにあるかわかりますか?

こちらが産んだ♀.

多くはこんな感じで基物に貼り付けますが,気持ち隠す程度で終わることが多く,

また,このように何もしない転がし産みをする個体が一定数います.

こうゆう産み方する個体に限って,卵鞘の龍骨部を齧っています.

孵化率落ちると思うのですが.

2024 .12.19

Thorax porcellana

Thorax porcellana

ついにヤバくなってきました.

死骸だけが増えていきます.

残った雌.

あと数匹もいないかもしれない.

いろいろ考えてやってはいるのだが,はたしてどうなることか.

2024 .12.18

コマダラゴキブリは順調

Rhabdoblatta formosana is doing well.

本種はWの若齢幼虫から飼育した成虫のF1.

ヤエヤママダラゴキブリは,W成虫から産まれた幼虫のF1.

スタート地点は微妙に違うだけのように思うが,コマダラ幼虫は今のところ元気.

数が少ないからだろうか.

これからが勝負ですね.

2024 .12.17

先のペストロジー学会での1枚

A shot from the recent Pestlogy Gunma meeting

写真が手に入ったのでご紹介します.

R昆虫館のYさん.

T大学のHさん.

バレバレかもしれませんが.

皆さん当日はありがとうございました.

しかし,肌の色つやが全然違いますね(笑).

年齢を実感した瞬間でした.

2024 .12.16

Symploce pallens

Cleaning of the breeding case of the Symploce pallens

安定して良く増えます.

この飼育状況はチャバネゴキブリと一緒です.

チャバネに比べ糞に水分が少なく,臭いもほとんどないです.

サラッサラ.

カンザイシロアリの糞みたい.

恒例の移し.

これ書いていてフト思ったのですが,このゴキブリも茶色い翅のゴキブリですね.

よく考えると,多くのゴキブリが「チャバネゴキブリ」です.

それを束ねる「チャバネゴキブリ科」というのは良いネーミングですが,1種に限定すると相応しくなさそうです.

和名は難しいです.

2024 .12.13

ヤエヤママダラゴキブリF2

Rhabdoblatta yayeyamana F2

9月に産まれた幼虫たち10匹.

多分脱落はしていないと思うが,今のところ育っている.

F1の轍を踏まないようにすごい設備を作りたいと思います.

2024 .12.12

Archimandrita sp.

Archimandrita sp.

今のところ順調に増えている.

A. tesselataと変わらない感じ.

板を上げるとこんな感じでいる.

2024 .12.11

Periplanete americana emergence

羽化したばかりの雌に,もっと羽化したばかりの♂を同居させました.

雌はお姉さんになりますかね.

雌と雄の触角とのやり取りに癒されますね.

途中後脚のキックや後半の中脚キック.

こちらも絶妙な触れ方で感情を持っているように見えます.

それから30分後.♂の翅が伸びてきました.

1時間30分後↑.

ちょっと失敗しちゃいました.

3時間30分後.↑

8時間30分後.↑

10時間30分後.

19時間後.

やっと前胸背板に黒味が出ました.

2024 .12.10

龍ヶ崎の12月

December in Ryugasaki City

早いものでもう12月も終わりに近づきました.

夏は沢山の昆虫たちがいて都内とは違った楽しみがありましたが,さすがに動物は見なくなってます.

アカボシゴマダラ幼虫は元気かとエノキを見に行ったのですが,落葉激しく見つけれませんでした.

地表の落ち葉を少し探しましたが発見できず.

代わりにキノコ発見.

こんな寒くても出るんですね.

Archiblatta hoevenii飼育していたら餌であげれたのですが.

懐かしい.

ついでにまわりを見ていたら,名前の分からぬ蛾がいました.

冬に出るガもいますが,これは夏の生き残りでしょうか.

これからしばらく様々な会合があり少し忙しくなります.

お体気を付けましょう.

2024 .12.7

ヤエヤママダラゴキブリ

Rhabdoblatta yayeyamana

積極的繁殖をするため終齢幼虫から成虫を少数飼育していたケージですが,幼虫のまま全滅してました.

乾燥した雌雄終齢幼虫.

こうゆうのが続くと,自分の才能の無さを痛感します.

しかし,まだ偶然取れたF2とシロアリ放飼ケージが残っているので次なる計画を実行してみたいと思います.

2024 .12.6

ホラアナゴキブリの餌

Food for the Nocticola uenoi

ホラアナゴキブリの餌は,固型飼料の粉やリンゴ,ニンジンのカットした時の極小の破片をたまに与えていたのですが,最近はこちらを与えています.

成分は煮干し,乾燥イトミミズ,やわらかプチコーンの千切れた粉状の破片.

無理に作るのではなく,それぞれの容器の底にたまっている自然にできる粉を容器に集めて保管しているだけ.

実際に与えた状態.

拡大.

今のところカビることなく,1週間で風化します.

床も1年以上替えて買えてないですが,これを与えるようになってから増えました.

有翅虫が多いときは3匹ほど舞い上がりあせるほどです.

長期間床替えなしの秘訣?は大型のトビムシは故意に入れない.小さな種は何やっても入りやすいので阻止は無理そうですが.

それと例の徘徊性ダニ入れないです.

このダニは結構ブリーダーで出ている気がします.

クワカブブリーダーにも広がっているようです.

気を付けましょう.

2024 .12.5

ヒメクロゴキブリ1齢幼虫

1st instar Sorineuchora nigra

リンゴカットを食べる1齢幼虫.

遠くから見るとトビムシと間違えそうな大きさ.

これでも成長して脱皮間近のように見えます.

クロゴキブリやワモンゴキブリの1齢幼虫は野外でも割とすぐ見つけること出来ますが,本種は見逃すか潰しそうですね.

成虫との比較です.

可愛いですね.

2024 .12.4

第40回日本ペストロジー学会群馬大会

The 40th Japanese Society of Pestology Gunma meeting

-1024x768.jpg)

昨日,今日と日本ペストロジー学会群馬大会に参加しました.

-1024x768.jpg)

最近は2題発表するのですが,今回は応募多数となりゴキブリとネズミで迷いましたが,旬なネズミの発表をしました.

お会いしたかった方々と会うことができ,有意義な大会でした.

今年はこれでおしまい.

来年3月は都市有害生物管理学会.

4月は長崎で日本衛生動物学会が開催されます.

これから新たなネタつくりが忙しくなります.

2024 .12.3

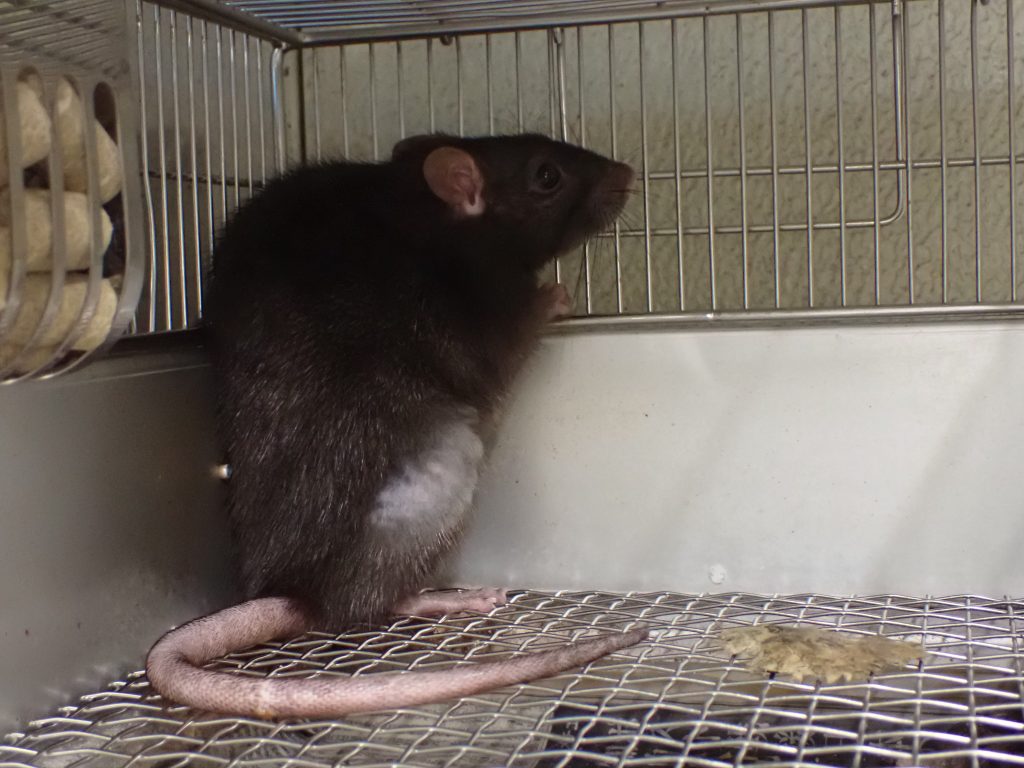

ドブネズミ

Brown rat (Rattus norvegicus)

野生個体です.

このポーズ,普段姿勢です..

飼育しているとおとなしく見えますが,指入れるとパクリとされます.

もう一匹.

こう見えても野生のドブネズミはレプトスピラやハンタウイルスなどを持っています.

決して飼育などはしないようにしましょう.

2024 .12.2

顔なしマイマイカブリ

Headless Japanese ground beetle

朝,建物犬走にうごめく大型の甲虫を見つけた.

この時期にしては珍しいので何だろうと見たが,んんん?

オサムシ?

なんか変.見慣れているが見慣れない??

マイマイカブリのようだが不気味.

ひっくり返そうとしたが不気味.

不気味なわけが分かった.

千と千尋のカオナシに似てる.

しばらくして気になったので見に行ったらまだ生きていた.

私はどうすればいいんだ.

推測するに,頭部を鳥かネズミに齧られたがそこで終わってしまい,傷に体液が出てきて固まった.

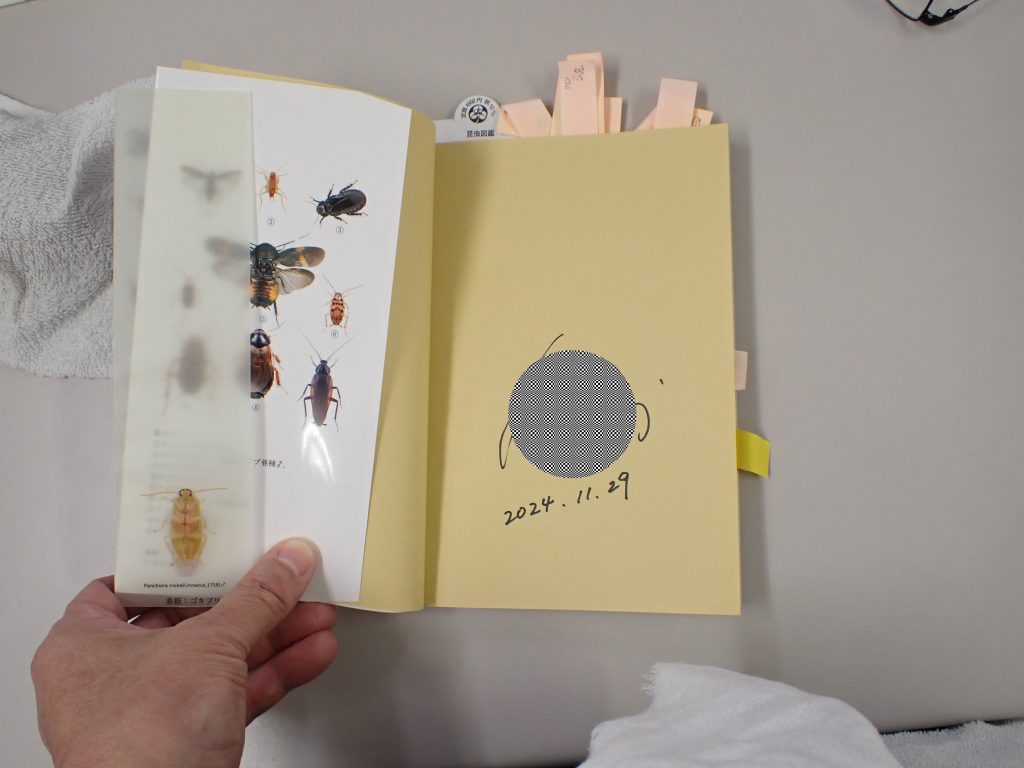

2024 .11.29

伊藤さん訪問

Visit photographer Mr. Ito

本日,奈良の仕事場を訪問.

ゴキブリ全種図鑑のお礼や,今後の相談などをさせていただきました.

忙しい中,ご対応いただき有難うございました.

記念撮影.

なんか酔っ払いみたいですがホント嬉しかった.

ついでに本にサインも頂きました.

お顔はブログ使用許可もらいましたが,サインはさすがにと思い隠してあります.

2024 .11.28

リンゴ酸の影響

Influence of malic acid

ウスヒラタゴキブリの炭カルがすぐ無くなる件で,リンゴ酸を入れていると好んで食べられるのではと考え,通常のエタノールで塗った物に変えました.

その結果.

2か月経過の八丈のウスヒラタゴキブリケージ.

まだ残っています.

1か月後の鹿児島のウスヒラタゴキブリのケージ.

1ヵ月持ちませんでした.

実験方法が良くないですね.

同じ系統で同じ数量を入れないと結局のところよくわかりません.

同じ数を入れての実験は,出来ますが手間がかかりすぎ優先順位低すぎるのでしばらくリンゴ酸なしで飼育します.

2024 .11.27

アメリカザリガニの交尾時間2

Red swamp crayfish mating time No.2

8:50に確認.

10:02の状況.

13:07まだやってると思ったら

離れました.

今回は4時間超え.

やはり長いようですね.

2024 .11.26

シロアリケージの状況

Termite breeding cage conditions

イエシロアリはまた勢力を増してきました.

新女王が出たのでしょう.

この中にはそれ以外にゴキブリ4種が生活しています.

ヤエヤママダラゴキブリ.

こちらの虫体は中々成虫に加齢しないです.

まだ数匹いるようです.

しかし,死亡する個体もいるので広々していても環境的には今一つなんでしょう.

次はアカズミゴキブリ.

♀成虫.

♂と幼虫.

キチャバネゴキブリはササっと見ただけなので生きた虫体は見つからず,死骸だけ.

最後,スズキゴキブリ.

溺れていました.

♂成虫でした.

どれかひとつでも幼虫が出ると良いのですが.

2024 .11.25

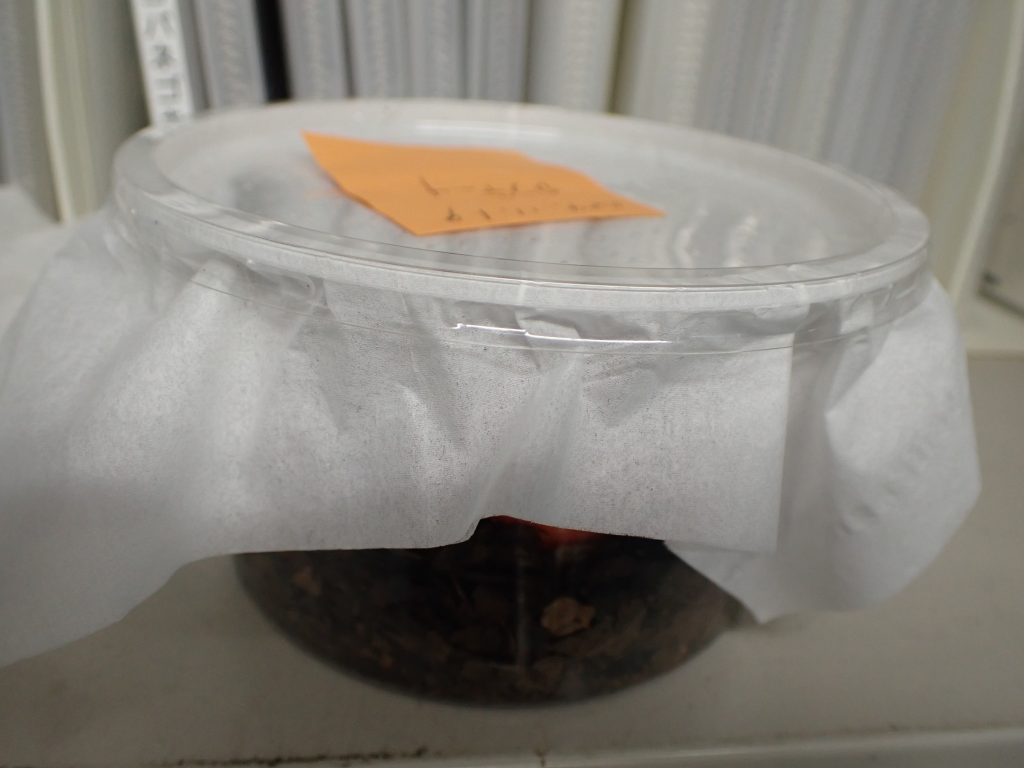

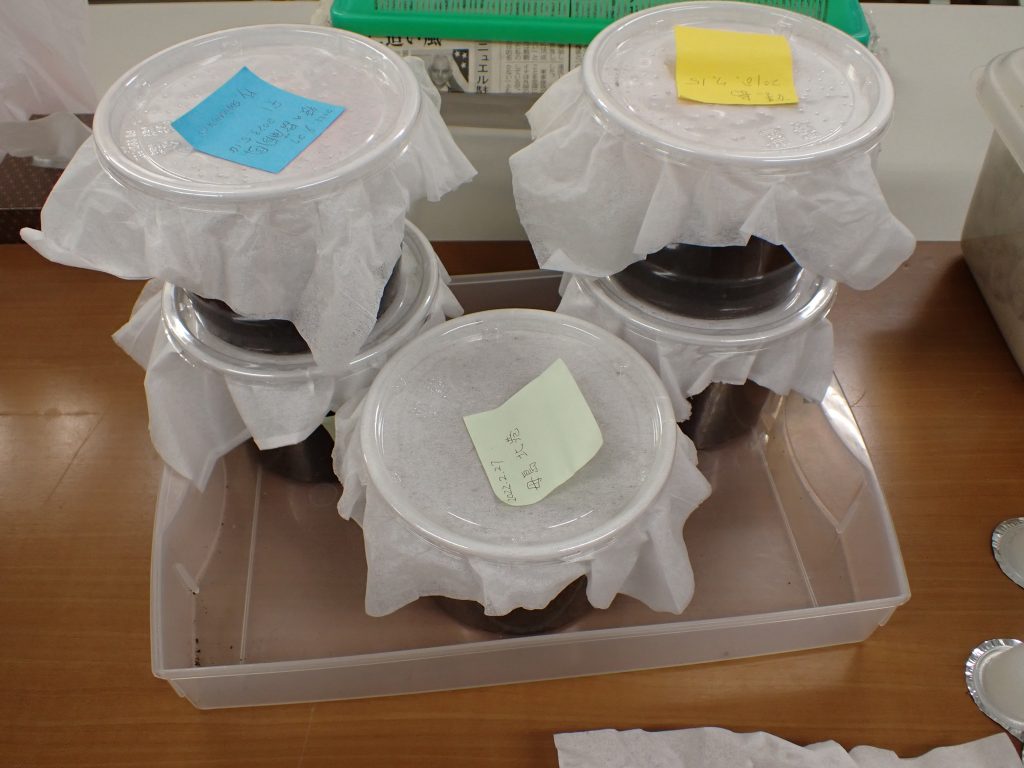

オガサワラゴキブリ属の最近の飼育法

How to keep recent breeding of the genus Pycnoscelus.

以前は,中プラケに水容器と固型飼料で飼育していましたが,定期的に乾燥による減少を繰り返していました.

それによりいくつかの系統が全滅しています.

最近別の研究が忙しく,本属は手を付けれないので,全滅回避の少数大事大事飼育にしました.

深底のプリンカップにヤシガラと餌はニンジンです.

蓋にはティッシュを挟みダニ防止.

これにしてからは例のダニはこの属からは発生しなくなりました.

場所も今までの1/5ほどになり,他の種を置くのに助かっています.

その代わり,毎週1回はニンジンを入れる作業が出来てしまいました.

2024 .11.22

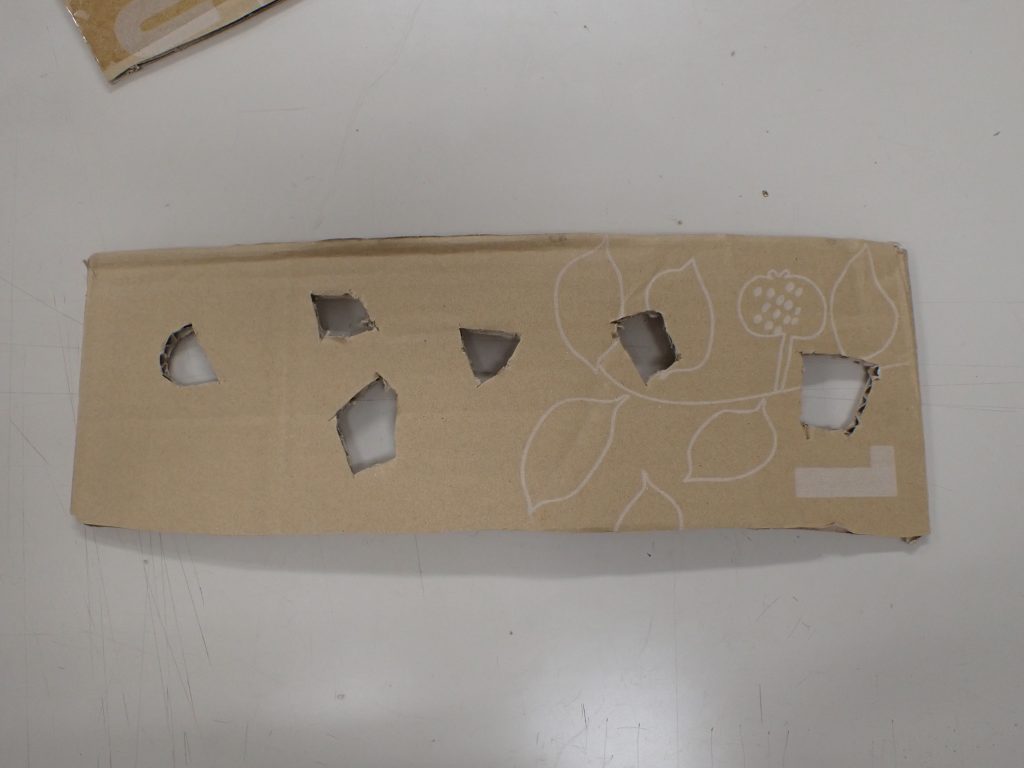

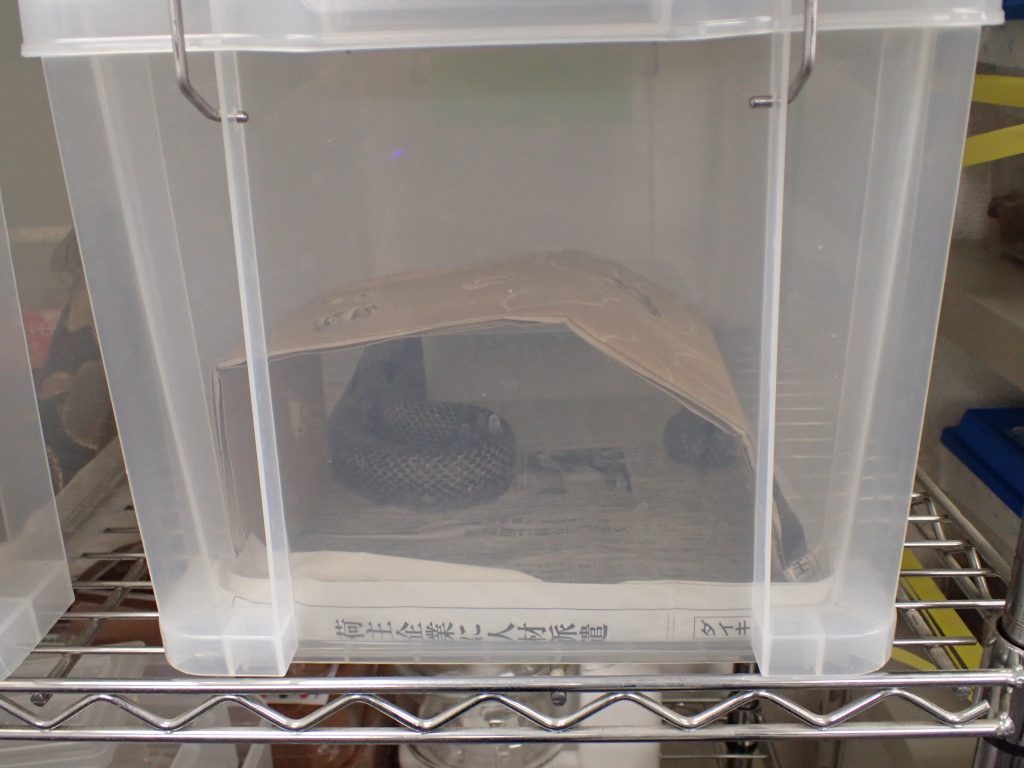

アオダイショウ脱皮手助け

Helping a Elaphe climacophora shed its skin

以前,ボールパイソンの脱皮手助け用にダンボールに穴をあけた物を入れたことあったが,なくても脱げることから使わなくなっていました.

ちょうどボールパイソンに続き,アオダイショウも眼が白くなったので,素直に脱げるように入れてました.

これを

こんな感じで.

そして脱皮完了.

綺麗にむけているようです.

しかし,殻を見ると3つに切断されています.

旨く行くときは1本で抜けるので,途中で切れてやり直しがあったのでしょう.

多分苦労したのかと….

次回はボールパイソンと合わせもう少し考えた物を入れようと思います.

2024 .11.21

Paratemnopteryx colloniana 床替え

Cleaning of the breeding case of the Paratemnopteryx colloniana

before撮り忘れました.

ケージ底の糞と卵鞘と虫体.

そして作業中.

どんどん登って来る(笑).

動画撮ろうと思いましたが,それどころではありませんでした.

♂成虫.

こうして見ると綺麗な形をしていますね.

終わりです.

また半年は水と餌の追加で維持できます.

2024 .11.20

ヤエヤママダラの幼虫移し替え

Rhabdoblatta yayeyamana nymphs

かろうじて10匹程度産まれたF2幼虫でしたが,すくすくと育っておりケージを小プラケから中プラケに移しました.

移し終えた後,飼育ケージの底を確認しましたが,死骸は0.

綺麗な状態です.

F1の中齢幼虫は大量に死亡したのですが,とりあえず良い状態でしょう.

F3を目指します.

次回はシロアリケージに移した個体たちの状態をレポートします.

2024 .11.19

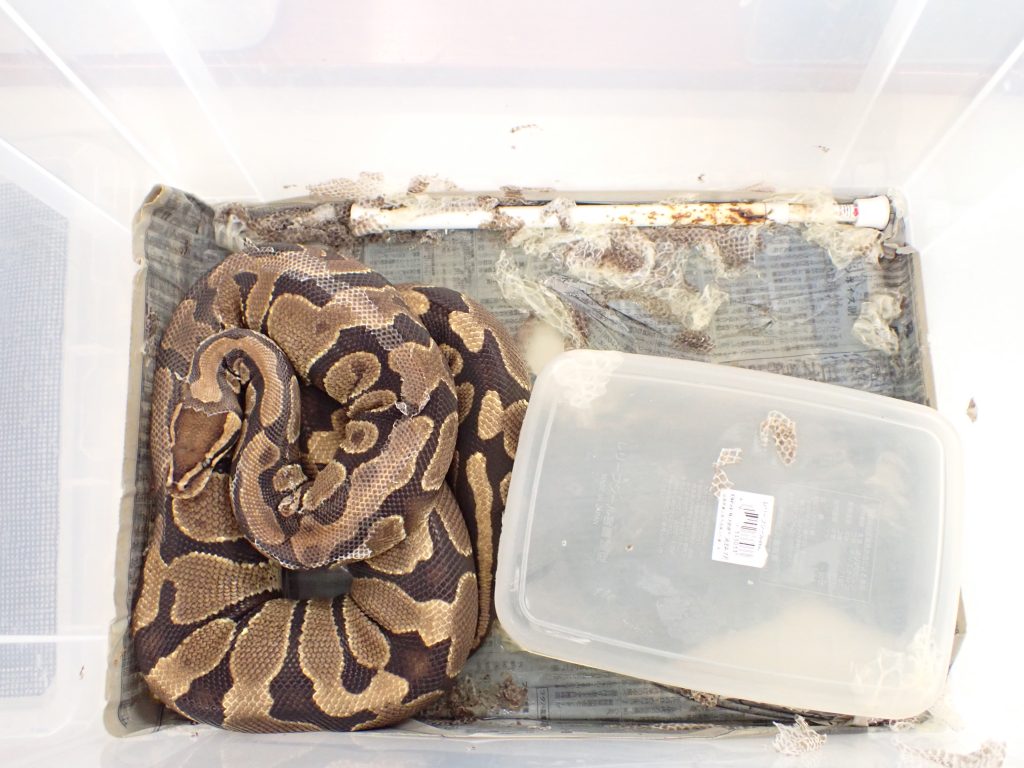

ボールパイソン脱皮

Python regius sheds its skin

恒例の脱皮だが,今回は見事に失敗.

この散乱した皮が苦労を物語っています.

一番嫌がる頭が残ってしまった.

こんなにひどいのは久しぶり.

可哀そうだがまずは温浴.

そして少しずつだましだましむいていく.

作業中は写真無し.

無事終了.

体重は2.8㎏.

もう変化ないですね.

これが減り始めたらまずい前兆.

やはり,健康管理に体重は重要です.

私の体重もここ10年以上今のところほとんど変化なし(笑).

2024 .11.18

ダメな水苔

Bad water moss

今年野外から採集したモリチャバネゴキブリが滅んだ.

通常は最低でも,1年は飼育できるのだが,飼育当初からミズゴケにカビが生えるのが気にはなっていた.

どうもそれが原因か?

幼虫が死亡し,卵鞘を付けても凹んで孵化せずそのままメスも死亡する.

怪しいと思ったらすぐに殺菌なり,コマ目に変えるなり手を打ちましょう.