ゴキブログ一覧

2015 .6.10

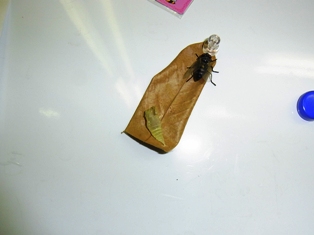

Archiblatta hoevenii幼虫死亡?

Has a larva of the Archiblatta hoevenii begun to die?

幼虫が死んでいる!?

過去の飼育では,本種の幼虫は,他の種に比べ死亡率が高かった.

しかし,今回は1匹も死んでいないと思う.

ついにきたかと思い,メガネをずらして顔を近づけると 安堵.

脱皮殻でした.

いや~順調順調.

2015 .6.9

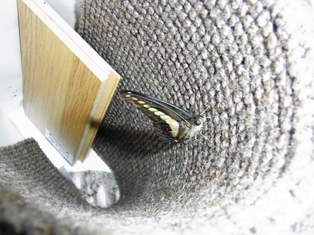

アオスジアゲハ羽化

Emergence of the imago of the Graphium sarpedon

コンクリートジャングルの片隅にはりついていた.

蛹化のためにここにいることは予想できたので,写真だけ撮り,通り過ぎた.

が,よく考えれば,ビルの外壁で蛹になれば,間違いなく清掃でばらばらにされる.

回収し机の傍に容器に入れ,放置していた.

順調に蛹になったものの,次なる試練「寄生蜂」の可能性があり,羽化はあまり期待していなかった.

今日見ると羽化寸前.

羽化し易いようにホワイトボードに貼り付け,しばらく別の作業をして気が付くともぬけの殻.

この葉っぱについているとばかり思ったがいない.

飛んだ?ハズも無く,落ちた?で下を探したら無事羽が伸びて静止していました.

この後,外に飛んでいきました.

やれやれ.

2015 .6.8

Hemiblabera tenebricosa

Mating of the Hemiblabera tenebricosa.

当初,Hemiblabera brunneri だと思っていましたが,

Hemiblabera tenebricosa のようです.

交尾.

左♀.右♂.

2015 .6.5

Princisia vanwaerebeki 正面

The front of the Princisia vanwaerebeki.

最近忙しく,ゆっくりゴキブリを鑑賞している時間がとれない.

ケージのメンテ中,立派な個体がいたので,久しぶりにゆっくり眺めてみた.

大きく,重量もあるので,「ゴキブリは扁平」といっても結構迫力がある.

顔を伏せている様に見えるが,複眼はしっかり前を見ている.

また,前胸背にある,発達した2個の隆起は角のように見える.

触覚のお手入れ中.

口を使うときは,正面を向いているように見える.

怪獣のようですね.

2015 .6.4

ネッタイトコジラミの給餌

Feeding of the Cimex hemipterus

ネッタイトコジラミの特徴は,前胸背板の形状などがよく知られていますが,腹短部の剛毛が長く,肉眼でも「もさもさ」しているのが分かります.

最近は,直ぐに反応が出るようになりました.

これで,どこに泊まってもトコジラミを探知できます.

2015 .6.3

横須賀のキスジゴキブリ

The Symploce striata Striata which was collected in Yokosuka

♂成虫.

栗色の綺麗なゴキブリです.

K田君が採って来てくれました.

一度行きたいと思っていたのですが,先を越されました.

幼虫.

大中小の幼虫が混ざっています.

越冬形態は鹿児島では幼虫しか見られませんでした.

こちらも同様だと思われます.

2015 .6.2

シミ類の餌

Bait of silverfish

シミが餌を食べる瞬間をはじめてみた.

以前から,餌にはトイレットペーパー・テトラミンなど与えてはいた.

紙には穴が開くので食べていると思われたが,食べきって追加するほどの食欲も見られず,テトラミンもカビが生えて何だか分からなくなる.

で,そうこうしていると少しずつ減っていき,いなくなる.

先日,殺虫剤散布から復活したシミに,お昼のパンの破片を落とすとちゃんと食べてくれた.

シミというと,古書などの紙類の被害がどうしても優先し,完全な和食昆虫のイメージがあった.

そのため,パンのようなバターを使ったものを食べるとは思いもよらなかった.

2015 .6.1

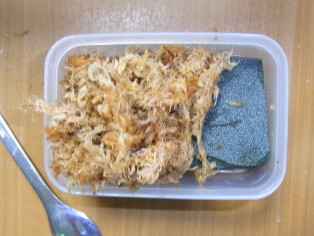

フタホシモリゴキブリ床換え

Cleaning of the breeding case of a Sigmella sckenklingi

これから梅雨に入ると,飼料にカビが生えやすくなります.

ひどいときは,餌として摂食不可能な状態になることもあり,生息数の少ないケージは,注意が必要です.

早めはやめの手入れが必要です.

2015 .5.29

Archiblatta hoevenii幼虫

Larva of Archiblatta hoevenii

おかげさまで幼虫の死亡も殆どないままどんどん増えています.

まだまだ分からない所ありますが,一山越えた気がします.

2015 .5.28

今度は♂成虫

A male adult appeared frequently this time

触覚が真直ぐ伸びた良い写真が取れたと思っています.

2015 .5.27

Therea petiverianaの交尾

Mating of the Therea petiveriana.

左が♀.

右が♂.

♂は白点がくすんでいないので,新成虫だろう.

2015 .5.26

セスジシミに殺虫剤かけたが復活

I sprayed an insecticide on Ctenolepisma lineata , but revived

応接室にて接客中,突如ノシメマダラメイガが目の前を飛び始める.

しばらく,我慢したが断念.

殺虫剤を散布するため追っていくと,シミの姿が.

ノシメマダラメイガは絶命したようだが,シミは生かしておきたい.

カップに捕り,霧を吹いて様子見ることにした.

結果は復活.

めでたしめでたし.

現在飼育中.

2015 .5.25

三宅島のゴキブリ

Cockroaches inhabiting Miyakejima

三宅島に初めて上陸.

日帰りの仕事でしたが,ゴキブリは結構充実した成果でした.

Periplaneta3匹.

一応成虫にして確認しますが,クロゴキブリ幼虫2匹.

ウルシゴキブリ幼虫1匹.

リターを探るとどこにでもいたサツマゴキブリ.

沖縄よりも本種は発見率高かったですね.

ツチゴキブリの一種(まだ未同定).

意外と伊豆七島面白いかも知れないですね.

2015 .5.22

Polyphaga saussurei卵鞘の孵化に要する日数

The days until the hatching of the ootheca of the Polyphaga saussure.

2/22に,すでに産卵されている卵鞘だけを集め保管した.

最初に幼虫を発見したのが,4/24.

約60日後.

この写真の状態(約160匹)が5/4.

約70日後.孵化した幼虫は,全部飼育ケージに移し変え.

さらに卵鞘のみ観察.

5/22.90日後にも孵化確認.

そろそろ,打ち止めのようだ.

ルリゴキブリの,あのような小さい卵鞘でも90日要することを考えると,ムカシゴキブリ科の多くの種は孵化まで90日はかかると思って良さそうだ.

そうなると,やはり,保存方法が難しそうだ.

1卵鞘中の卵数は20~25程度だと思うが,他の卵鞘形成の科に比べると,卵数に幅がありそうだ.

2015 .5.21

サツマツチゴキブリ1齢幼虫

First instar of Margattea satsumana.

1齢幼虫は久しぶりです.

春に採集した越冬中の個体のWF1.

今回の保管環境は,採集してから室内でも20℃越えない場所においておきました.

多分屋外よりは少し早い産卵,孵化と思いますが,それほどずれていないでしょう.

2015 .5.20

クロゴキブリ比較

The comparison of a Kaiyodo Periplaneta fuliginosa and genuine cockroach

そもそも比較する事はナンセンスと思いつつ.

よく出来ているので比べたくなる.

こうして見ていると,原型師の方もこうして本物を観察したのではないかと想像した.

が,よく考えると,このシリーズのヒトノミは現在日本国内で絶滅したと聞いており,ほぼ入手不能.

また,妖怪や架空の物も作っているので,絵1つで造り上げる技術は持っているのだろう.

が,翅の上げ方や,その下の腹板,体色も黒ではなくSmoky-brown だったりと,非常によい出来だと思う.

2015 .5.19

ハエトリ給餌

Feeding to saltigrade

今年も事務所に出現しました.

ヒメマルゴキブリケース内のうごめく虫体に誘引されたようです.

が,捕れる訳もなく,途方に暮れているようです.

さればといつもの様に小型のゴキブリを与えてみました.

いつもながら,警戒せず捕ってくれます.

よほど空腹だったのでしょう.

2015 .5.18

2015年クロゴキブリ初成虫

Adult of the Periplaneta fuliginosa which I watched only after it was 2015

クマネズミ飼育室に出没したクロゴキブリ成虫.

今年初である.

殺虫エアゾール缶にしがみついている.

「殺虫剤には屈しないぞ!」という害虫の力強さを表しているかのようだ.

♀.

ここで繁殖されても困るので,室外に放虫して終了.

2015 .5.15

マルゴキブリ床換え2

Cleaning of the breeding case of a Trichoblatta nigra]

見たところあまり汚れてないが,底辺は脱皮殻と死骸で埋め尽くされている.

シェルターを移し終えた後.

この中にはまだ虫体が残っているので,探しながら新ケースに移していく.

見た目変わらないが,綺麗になっています.

約一年前とあまり変わらない内容ですが,着実に増えています.

2015 .5.14

Elliptorhina davidiの繁殖

About Elliptorhina davidi breed

他のElliptorhina属のような増加が見られない.

幼虫が少ないのだ.

全く生まれていない訳ではなく,どうも初齢幼虫の死亡率が高いのが原因の一つのようだ.

餌はどこでも摂取できるようにしてある.

個体数が少ない場合,ケージ内は乾燥しやすく初齢幼虫の場合は特に乾燥に弱い傾向があるので,それが原因の可能性として考えられる.

そこで,オアシスにミズゴケの湿潤シェルターを入れてみる.

幼虫が潜んでくれると良いのだが.

2015 .5.13

Archiblatta hoevenii幼虫脱皮 側面

State of the larval ecdysis of the Archiblatta hoevenii (side view).

昨日の側面より.

2015 .5.12

Archiblatta hoevenii幼虫脱皮

State of the larval ecdysis of the Archiblatta hoevenii (dorsal view).

背面に亀裂が入り,触角・6脚が抜けるまで要した時間,27分.

2015 .5.11

トビズムカデの産卵

Laying eggs of the Scolopendra subspinipes mutilans

昨年の6月に採取されたこのムカデ.

産卵真只中だった.

常識的にはこれで終わり.

The end.

どうせ食われるなら記録に取ろうと思い撮った写真がこれ.

宝石のような輝き.

2015 .5.8

Eucorydia sp. 産卵.

Laying eggs of the Eucorydia sp.

小さい卵鞘です.

卵数は数えて5個程度.

2015 .5.7

ターマトラックによるシロアリ生存の確認

Confirmation of the termite survival by the Termatrac

ターマトラックとは,オーストラリアのメーカーが製造している機器で,木内などの内部に生息する生物を,非破壊で探知する器械です.

沖縄に出張した際,シロアリ部門より借りたんですが,返却前に最近生存しているか分からないシロアリたちのケージの生存確認を行った.

2010年にジャワから輸入された物に潜んでいたシロアリ.

4年間このままの状態で,一向に殖えもせず,そして今日の確認で生存していることが判明.

器械の縦レベルの幅が広いほど内部の生物の動きが多いしるし.

2010年のアメリカカンザイシロアリ.

これは,糞や羽蟻が定期的に出るので生きていることは分かっていたが折角なんで.

レベルの振れが大きい.

昨年採集のイエシロアリ.

生きている.

2011年採集イエシロアリ.

動きが少ない.

少しほじくったらいました.

しかし,埋めてある材が食われて空洞になっているので,新しい材を入れる必要があるようです.

2015 .5.1

Periplaneta banksi 脱走一歩手前

The Periplaneta banksi which was escape one step this side

確か以前もあった記憶があります.

今回は,初齢幼虫が少ない時期だったので,フタの格子隙間から逃げる個体はいなかったようです.

紙シートを食い破れる種は,それほど多くないですが,こうなると使えないのでへこみます.

ケージ内の様子.

何事も無いかのように,知らん振りをしている.

2015 .4.30

ヒメクロゴキブリ卵鞘孵化

An ootheca of the Chorisoneura nigra hatched

昨年は,冬に幼虫採集した個体が,室内の暖房で3月に初齢幼虫が出て,その後,餌の管理が悪く全滅させてしまった.

今年は,♂成虫が早く出て短命に終わり,♀との交尾がうまく行えていない心配があった.

が,昨日見るとこんな状態.

まだ卵鞘も生んでいないと思っていたので,びっくり.

昨年の教訓を生かし,F2目指したいと思います.

2015 .4.28

害虫ガチャ

Gatya of the pest

またもや関西のS田さんより頂きました.

今度は

「裏庭の生き物~土壌生物大全~」

「日本の動物コレクション 外来生物」

ミミズを選択するあたりの思いっきりのよさにしびれます.

大きさも実物大?

土壌動物といえばゴキブリも含まれます.

次回は,ホラアナゴキブリでも作って頂きたい.

2015 .4.27

ネバダオオシロアリの飲水

The Zootermopsis nevadensis which drinks water

本種飼育の誰かのブログで,「水を与えると飲みに来る.」

といった記述を見にした記憶があったが,水を入れたら実際に揃って飲みに来ていた.

ケース越しなので,見にくいが下面に並んで飲んでいる.

羽蟻も今日は2匹確認できたが,巣内にいるだけで外には出てこない.

2015 .4.24

トビズムカデ

Scolopendra subspinipes mutilans

餌を昆虫類のみに限定してから死ななくなりました.

定規を入れましたそう簡単に計らせてくれません.

餌を昆虫類に変えて死ななくなりました.

ケースの幅が約19cmなので,15cm以上はあると思います.

このサイズになると,厚みも増して迫力ありますね.

また,歩肢の赤味が強いので胴部の色とのコントラストが際立ち綺麗です.

沖縄でも,オオムカデの一種の思われる幼体を捕まえたので,何に化けるか,今後ここに登場するかもしれません.