ゴキブログ一覧

2008 .7.11

小笠原の生き物 夏編 その7 ワモンゴキブリ

ワモンゴキブリの生息している場所は,内地でもここ小笠原でも,

マンホール内や排水マス内が多い.

屋外生息写真

飼育ケージ内の写真は沢山撮っているが,

自然生息のワイルド写真は逃げ足が速いので撮りづらい.

ちょっとうれしい写真である.

2008 .7.10

ホラアナゴキブリ幼虫

小笠原話2度目の休憩.

今年3月末に親を手に入れたのだが,

昨日子供を産んでいた.

と言うか,卵鞘で産むらしいので,孵化していたが正しいのだろう.

小さくて判らない.

シロワラジの方が何倍も大きい.

拡大.

親も親で非常に小さい.

体長5㎜内外.

2008 .7.9

小笠原の生物 夏編その6 イエシロアリ飛翔

沢山飛んでいるのでどの写真にも1,2匹の飛翔しているシロアリが写っている.

イエシロアリ飛翔

普通のデジカメで撮った割りには良く撮れたと思う.

2008 .7.8

小笠原の生物 夏編その5 羽アリを捕食する生き物

前知識として,TVとかでは,

羽アリが出るとオオヒキガエルが沢山出てきて,

貪り食うシーンがよく出る.

確かにどこから集まったのかと思うほどシロ壁下に集まってきていた.

しかし,もっと感動したのがヤモリが沢山壁に出てきて,

羽アリを食べている出はないか.

普段でも夜壁に付いてはいるのだが,

複数の個体が一枚の壁に出てくることはあまり見たことがない.

このときは一つの壁に5~10匹ほどが出てきて食べていた.

よく考えればヤモリだって沢山生息しているし,

昆虫食なのだから当たり前などだが.

ヒキガエルばかりが,クローズアップされている.

ヤモリは無視されていたのだろう.

2008 .7.7

小笠原の生物 夏編その4 羽アリ群飛の恐怖

このシーズンはイエシロアリの羽アリが群飛する時期である.

ヤマトシロアリの羽アリは昼(正午前)に飛び,

イエシロアリの羽アリは夜(夕方)飛ぶ.

小笠原父島は19:00頃から20:00の間で,それ以降は見ることが少ないらしい.

確かにこの日も19:00ぐらいから飛び始め,20:00には「あれ,どこいったの?」

てな感じでいなくなっていました.

毎年来る毎に,見たいと思っていたが,今年は少し見ることが出来た.

夜の外灯はなかなかうまく写らないが,外灯により少ない物と多い物があり面白い.

テレビとかで息も出来ないほど,群れ飛ぶシーンが放送されているが,

それの1/20ほどの発生だったと思う.

それでも少しは恐ろしさを体験できた.

何が恐ろしいか.

意外だったのは体にまとわりついて来ること.

暑いから半袖短パン姿でいたのだが,こんな感じで狙ったように付着してくる.

意外と不快であった.

2008 .7.3

小笠原の生き物 夏編その3 オガトカ

父島のオガトカ(オガサワラトカゲ).

グリーンアノールと違い,父島ではあまり見ることが出来ないでいたが,

やっと写真に収めることが出来た.

この写真でどこだか判る人は,たぶん島の住人でも余りいないであろう.

本種は通常2個の卵を産み,それぞれが付着していることが多い.

孵化まで約45日.

今回の渡島では結構あちらこちらで見ることが出来た.

増えてきたのであろうか?

本種は透明なまぶたが閉じた状態で固定されており,

ヘビのようにいつでも眼を明けているように見えるのが特徴らしい.

2008 .7.2

小笠原の生き物 夏編 その2 アノール交尾

アノール交尾.

今回は狭いエリアで2ペアの交尾をほぼ同時に見た.

2ペアとも写真をバシバシ撮っていたら,照れくさいのか,

途中で逃走してしまった.

しかし,雄は腰が落ち着かない様子で木を登っていった.

不思議なことに両ペアとも雄は緑,雌は茶色の体色をしていた.

2008 .7.1

小笠原の生き物 夏編 その1 オガサワラゴキブリ

再び仕事で小笠原に行ってきた.

毎度お馴染みの生き物たちがお出迎えして頂いたが,

いくつか面白いものが観察できたので,ご紹介したい.

いつものように土を掘っていると,綺麗なゴキブリを見つけた.

オガサワラゴキブリ脱皮直後.

すばらしいの一言に尽きる.

2008 .6.30

ゴキブリ用生け捕りトラップその3

結果である.

一晩でこんなに取れた.

浅い容器にも成虫が入っているが,回収しようと容器に触れると,

成虫は難なく脱出していく.

大型のゴキブリを捕獲するのであれば,

捕獲対象のゴキブリが,脚を伸ばした長さよりも深い容器が必要である.

ちなみに使用した餌は,CICオリジナルとネズミ固形飼料である.

これだけ生息している環境だと,優劣付け難い.

2008 .6.27

ゴキブリ用生け捕りトラップその2

ビンに入ってもらう為に重要なのは誘引餌である.

私が使うのは,基本はネズミ用固形飼料であるが,

最近は当社オリジナルの餌を使用している.

写真左より当社オリジナル誘引餌・A製薬・ピーナッツバター・固形飼料.

ちなみにA製薬の誘引餌も素晴らしい性能らしい.

以上のものを使い分けている.

他にも米ぬか・ハチミツ・たまねぎ・ビーフエキスなど練り餌の成分として,

様々なものが使われている.

2008 .6.26

ゴキブリ用ライブトラップ

ゴキブリ用トラップは市販されている物は駆除用として作られており,

ほとんどが粘着のりに付着させ捕獲するものである.

したがって,研究用もしくは飼育目的で生かして採集する場合使えない.

生け捕りにする場合,古くから使われているがビントラップである.

本ブログでも以前紹介しているが,

ビンの内側にバターなどの登攀防止油を塗り,

中に餌を入れ,餌目当てで侵入したゴキブリは,

バターで滑って逃げることが出来ず捕獲されるわけである.

非常に簡単で,良くつかまるのであるが,

旅先に持っていこうとすると,ビンは重い,

かさばるので沢山持っていくのはつらい.

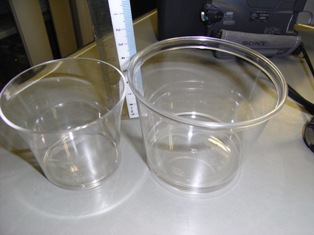

そこで,以下の容器をクロゴキブリで試した.

どこにでも売っているプラコップ.

合羽橋は容器の専門店が多いのでそこで見つけた小型のプラ容器.

軽くて重ねて輸送できる為,出張の際もって行きやすい.

設置した場所は,実験動物室.

2008 .6.25

ヤエヤマサソリ2度目の産仔

ヤエヤマサソリが子供を産んでいた.

11月に生んだ親の2度目の出産である.

拡大すると.

前回産んでから約半年.

産まれた仔の数は写真から20匹まで数える事は出来た.

このペースで行くと,やはり12月頃3度目の出産がありそうである.

サソリとはいえ本種の人を刺す能力は殆ど無いと思われ,

素手で扱っても刺そうとしない.

単為生殖で増えるというのは,大変飼育が楽である.

2008 .6.24

ブラベルス属の害虫化

これはBlaberus fusca の飼育ケース.

個体数が少ないうちは,増えてくるとうれしいが,知らぬ間にこのような状態となる.

シェルター内にひしめく幼虫.

クロゴキブリやヤマトゴキブリのような日本の屋外に生息している種は,

1年中温暖な環境化においても,その成長スピードは,

屋外の四季にあわせ遅くなる傾向にある.

しかし,チャバネゴキブリを筆頭に熱帯が故郷のゴキブリたちは,

温度と餌を与えておけば,成長は止まることなく,

増えだすとチャバネのごとくあっという間にケースが狭くなる.

それゆえ,他の生き物の餌としての価値があるのだと思うが,

これが屋外(建築物内)に逃げでもしたら,

死ぬことなく繁殖する可能性はかなり高いと思う.

現に,過去に北海道の建築物内で発見された記録が有り,

こんな巨大なゴキブリが室内にわんさかいたら,

ゴキブリ嫌いの人にしてみれば,冗談では済まされないであろう.

ゴキブリを愛玩用として飼育している人はそんな事はないと思うが,

くれぐれも,逃走には気をつけて飼育していただきたい.

2008 .6.23

ブラベルス属の飼育

今回紹介できなかった,もしくは,はっきりしなかった種,

Blaberus atropos

Blaberus craniifer

Blaberus giganteus

Blaberus parabolicus

Blaberus boliviensis

は,また判り次第ご紹介するとして,

本属の飼育に関しては,特に問題なくどんな環境でも,良く繁殖する.

中プラケを使用したBlaberus discoidalis の飼育ケース.

マットなど必要ないようで,初齢幼虫も沢山生まれてくる.

シェルターの中の様子.

この調子で過密な環境をそのままにしておくと,小型の個体が多くなるようである.

2008 .6.20

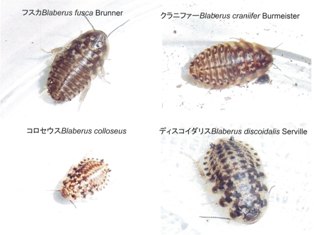

ブラベルス属幼虫比較 その2

初齢に近い幼虫.

このサイズの比較はまた後日としたい.

こうして見てみると,一応4種全て違う種のようであるが,

フスカ・クラニファーはかなり近いように感じる.

マダゴキ類にも言われているが,ハイブリッドも多いような気がする.

一つ確かな事は,ここで紹介したクラニファーは「デスヘッド」ではないことであろう.

2008 .6.19

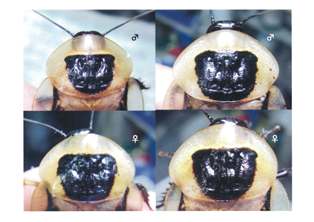

ブラベルス属幼虫比較 その1

終齢に近い幼虫の前胸背.

写真上2種は良く似ている.

こちらクラニファー.

翅芽の色が明るい茶色をしている.

これは全ての個体に共通している.

フスカ.

全体的に濃い茶になる.

2008 .6.18

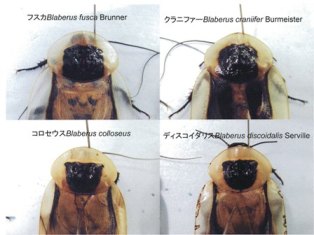

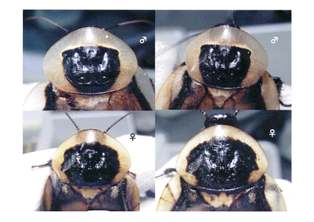

ブラベルス属成虫比較 その2

左よりfusca ,craniifer ,colloseus ,discoidalis である.

フスカと比較して上翅の黒化の度合いが,クラニファーの方が強い傾向にある.

そして,小型である.

コロセウスとディスコイダリスはコロセウスの方が前胸背黒紋が大きい傾向にある.

しかし,比較すると判ることであり,

1種しかいない場合は,幼虫で判断する方がやりやすいと思う.

2008 .6.17

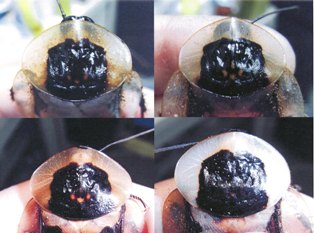

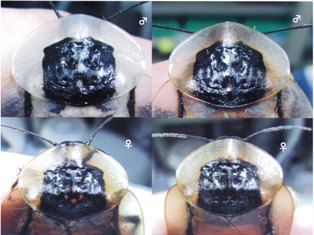

ブラベルス属成虫比較 その1

♂前胸背板の比較.

こちらが♀.

♂ではあまり違いの出ない種も,♀は大きな違いが出る種もある.

2008 .6.16

ブラベルスクラニファー?幼虫

終齢と思われる幼虫たちである.

特に個体間の違いは見られない.

前胸背はクワガタ♀成虫の頭胸部シルエットのような,暗褐色斑が入る.

フスカによく似ているが,翅芽に色がこちらの方が赤色が強い.

そしてこちらが初齢に近い幼虫.2から3齢と思われる.

2008 .6.13

ブラベルスクラニファー?成虫

Blaberus craniifer 40-55㎜ (Allpet Roaches引用)

分布:メキシコ・中央アメリカ・キーウエスト島・アメリカ全土

別名デスヘッド.

ブラベルス属の中でも最も人気が高い種ではないだろうか.

特徴は成虫の前胸背板にはっきり浮き出るドクロのような人面模様.

そして成虫の翅は黒色部が広いなど他のブラベルスと比較して,突出した特徴がある.

本種に関する情報は海外のサイトに詳しく出ているらしく,

(この辺の情報は語学堪能な我が社のS部員が調べてくれている)

それによると,

本種は他の種に比べ採集は困難である事.

ペットルートにはかなりの偽者が出回っている事.

と言うわけで,この個体たちは日本国内で“craniifer”として入手したが,

やはり違うようである.

しかし,同定できていないのでとりあえずBlaberus craniifer として紹介したいと思う.

右が♀.左が♂.

上翅の黒化が他種に比べ強いように見える.

雄の5匹平均体長は55.7㎜.最小52㎜.最大60㎜.

フスカを抜き最大の個体がでた.

本種も前胸背板の黒紋の様子を雌雄並べてみた.

上2匹が♂.

下2匹が♀.

雌の黒紋には黄褐色の小斑が入り,デスヘッドほどではないが,

人の顔状に見える模様が浮き上がる.

♂はその限りでない.

2008 .6.12

ブラレルスフスカ幼虫

終齢と思われる幼虫たちである.

特に個体間の違いは見られない.

前胸背はクワガタ♀成虫の頭胸部シルエットのような,暗褐色斑が入る.

見方によるとドクロマークにも見える.

そしてこちらが初齢幼虫.

2008 .6.11

ブラベルスフスカ 成虫

Blaberus fusca 55-78㎜(Allpet Roaches引用)

分布: 南アメリカ

Blaberus discoidalis に次ぐポピュラーな種.

本種に関しては,どこの海外のサイトを見ても,これらと同じであり,

この個体はフスカと考えて間違いないと思う.

右が♀.左が♂.

雄の5匹平均体長は56.1㎜.最小54.0㎜.最大57.5㎜.

体長に関しては総じて飼育環境により大型になる環境(密集して飼うと小さくなる)

で飼育できていないので,恐らく普通より小型になっている可能性がある.

増えれば増えるほど小型になってしまう.

本種も前胸背板の黒紋の様子を雌雄並べてみた.

上2匹が♂.

下2匹が♀.

本種は雌雄全てが黒紋が前胸背後縁に達する.

黒紋の前縁部分は山形となり,中央部に切れ込みが入っている.

上の左の個体は新成虫の為色彩が白っぽい.

雌の黒紋には黄褐色の小斑が入り,デスヘッドほどではないが,

人の顔状に見える模様が浮き上がる.

♂はその限りでない.

2008 .6.10

ブラベルス コロセウス幼虫

本種の幼虫はブラベルス属の中でも色彩が少し違う.

前胸背板の模様が明瞭に現れず,黒褐色の霧にに包まれたようである.

終齢とおぼしき個体を抽出.

本種も個体変異はあまり無さそうである.

そしてこちらが初齢幼虫.

2008 .6.9

ブラベルス コロセウス成虫

Blaberus colloseus 体長50-75㎜(Allpet Roaches引用)

分布:西インド諸島・エクアドル,トリニダードを含む中央アメリカ・

上が♀.下が♂.

本個体はバルバドロス島ワイルド採集個体として入手した物である.

サイズは前種,Blaberus discoidalisより若干小さい.

Allpet Roachesに記載の大きさとは全くかけ離れている.

雄の5匹平均体長は46.0㎜.最小44.5㎜.最大47.5㎜.

本種も前種同様,前胸背板の黒紋が後縁に接しているか否かを確認した.

上2匹が♂.

下2匹が♀.

雌雄各5匹確認したが,

前胸背後縁に達する個体は♂4/5 ♀5/5

トータルすると9/10で9割の個体が達する.

♂に比べ,雌の黒紋が非常に発達しており,

この部分だけで雌雄の区別が可能である.

2008 .6.6

ブラベルスディスコイダリス 幼虫

幼虫の特徴はやはり前胸背板の鬼の面のような模様.

齢別にやると簡単には出来ないので,終齢とおぼしき個体を抽出.

3個体見ても特に大きな個体変異は無さそうである.

そしてこちらが初齢幼虫.

2008 .6.5

ブラベルスディスコイダリス成虫

Blaberus discoidalis 体長35-45㎜(Allpet Roaches引用)

分布:中央アメリカ・メキシコ

上が♂.下が♀.

ブラベルス属の中では,日本国内において最も多く流通している種と考えられる.

体長に関して♀の場合,保育嚢に卵鞘が収まってしまうと,

腹部が長くなり,様々な資料に掲載されている体長とズレが生じると考えられる.

したがって雄の体長を計測してみた.

暴れる成虫を捕まえると脚の棘が刺さりかなり痛い.

保持する場所により,腹部が伸び縮みするので正確には計りにくい.

計測方法を統一するため,透明プリンカップに1匹入れ,シャーレで蓋をし,

裏面よりノギスで腹端部までの長さを測った.

5匹平均の体長は48.5㎜.最小47㎜.最大49.5㎜.

他種との違いとして,前胸背板の黒紋が後縁に接しているか否かにより,

見分ける方法もあると聞くが,私の飼育している本種はいろいろいるようだ.

上2匹が♂.

下2匹が♀.

発現の割合は雌雄各5匹確認しましたが,

前胸背後縁に達する個体は♂2/5 ♀4/5

トータルすると6/10で6割の個体が達するが,4割は達しないという結果に.

というわけでもう少し見ていきます.

2008 .6.4

ブラベルス属について

ゴキブリの中で,日本国内において餌やペットとして多く流通している種に,

ブラベルス属Genus Blaberusが上げられる.

その他にペットローチとしては,通称「フルーツゴキブリ」「マダゴキ」と言われる,

成虫になっても無翅の大型ゴキブリGenus Gromphadorhina.がある.

こちらはまた次の機会に紹介するとして,

ブラベルス属の違いについて少し比較してみた.

Allpet Roaches にはブラベルス属が7種類紹介されている.

海外のゴキサイトは大体どこもこのぐらいの種が書いてある.

アトロポス :Blaberus atropos

コロセウス :Blaberus colloseus

クラニファー :Blaberus craniifer

ディスコイダリス :Blaberus discoidalis

フスカ :Blaberus fusca

ギガンテウス :Blaberus giganteus

パラボリクス :Blaberus parabolicus これはペルーコレクションのdiscoidalisによく似た腹部の大部分が黒いタイプとの事で,ちょっとよく判らないのでパスします.

そうすると,大きく分けると6種程になるようである.

現在飼育しているのはこの内4種であるが,種名は入手した時に付いていたものをそのままとりあえず記す事とする.

2008 .6.3

ブラーミニメクラヘビ脱皮

ライトブルーのメクラヘビがいた.

どうも脱皮直後らしい.

と思っていたのだが,なんと脱皮前であったようだ,

餌をあまり食べないと思っていたら,2匹になっているのでビックリ.

よく見ると,一つは脱皮殻であった.

掘り出すとこんな感じ.

拡大すると,ヘビの証の鱗が見える.

ミミズではなく,ヘビなんだとしみじみ思う.

2008 .6.2

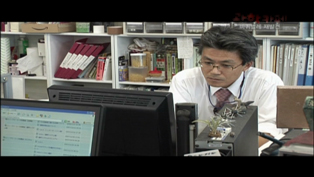

韓国のTV番組 KBS出演

今年2月に韓国で放送された番組に出演した.

「科学Cafe Animal Science」という結構真面目な番組.

KBSは日本で言えばNHKと同じ様な位置づけらしい.

特集番組で「世界のゴキブリバカ?」ではないが,

ゴキブリを研究しているが実はゴキブリ大好きなゴキバカみたいな内容?.

めずらしくネクタイをしているが,作業服を着ていたら,

着替えてくれと言われ,こうなった.

文化の違いらしい.

私の声は韓国語に吹き替えられており,何をしゃべっているかよく判らない.

変な事はいっていないと思う.

ジャイアントウッドローチ Archimandrita tesselata (Rehn)

グリーンバナナローチ Panchlora nivea (Linnaeus)

2008 .5.30

ブラーミニメクラヘビ餌

本種の餌について.

シロアリを食べる事は様々な情報筋より間違いは無いと思うが,

本当に食べているのだろうか.

そう思いプリンカップにヘビを入れ,シロアリを入れてみた.

なんとやはり食べていた,しかし頭部は硬いのか,

残しているのが観察された.

10匹入れたシロアリは約3日で完食されたようだ.