ゴキブログ一覧

2009 .1.8

ヨロイモグラゴキブリ

ヨロイモグラゴキブリ Macropanesthia rhinoceros

オオストラリアに生息する世界で最も重量のあるゴキブリ.

成虫になっても翅はなく,饅頭のようなゴキブリ.

自分の子供を保護する事が知られており,

国内外でも本種を研究している研究者がかなりいると聞く.

海外でもペットとして飼育している人が多く,

ペットローチの有名種である.

珍しく,雌雄そろって外に出ていた.

2009 .1.7

サツマツチゴキブリの越冬

モリチャバネゴキブリに続き,屋外越冬をしているサツマツチゴキブリ.

ツチゴキブリ属は地表徘徊性のゴキブリである.

モリチャバネゴキブリのように,活動期は落葉層で生活している.

生息環境は森よりも開けた,日当たりの良い場所でよく見かける.

落ち葉と一緒にすくい上げると,寒さの為引っくり返って動かない.

容器に入れ,暖めると活発に動き始める.

幼虫.

モリチャバネゴキブリの場合,成虫越冬は観察した事がないが,

本種は,幼虫から成虫のステージで越冬をする.

2009 .1.5

モリチャバネの越冬

明けましておめでとうございます.

本年も精一杯,ネズミ・ゴキブリ・その他の衛生動物の飼育・研究に取り組む予定です.

皆様よろしくお願いいたします.

さて,室内に生息する生物は問題なく年を越せたと思います.

では,屋外に生息するゴキブリはどこで越冬しているのか.

最近,茨城の方に行く機会が多く,越冬しているモリチャバネゴキブリを探してみた.

日当たりの良い田んぼの畦の石をどけるといました.

拡大.

成虫は発見できず,ほとんどが3齢~終齢に近い大きさの幼虫であった.

2009 .1.1

Lucihormetica subcinta

明けましておめでとうございます.

2008 .12.27

クマネズミも年越し

今年はネズミ年であった事から,

クマネズミ達も新年早々テレビで紹介された.

その内容はクマネズミの特殊能力であったり,

我々人間に与える危害であったり.

しかし,どちらかというと危害ばかりがクローズアップされすぎ,

これが干支の主役の扱い?と思わせる内容もありました.

こんなにかわいいのに.

しかし,良くも悪くも注目をあびる事が出来た年でした.

そのクマネズミ達も無事年を越す事が出来そうです.

新年は2本ほど,ネズミ以外で協力した番組が放送される予定です.

どこかで私か,当社で飼育している昆虫等を目にする事があるかもしれません.

それでは皆様良いお年をお迎えください.

2008 .12.26

今年見つけたゴキブリのおもちゃ

早くも1年が経ってしまいました.

1年かけて見つかったのはこの1種類だけ.

新しい生体を見つけるよりも,おもちゃを見つけるほうが難しい?

これは,ゴキブリ本体が箱の中に収納されており,

たまたま,誰かが遊んで元に戻さず,放置しておいてくれたおかげで,

ゴキブリが付いている事が判った.

1個105円.

色違いで購入.

購入先は大手スーパーの駄菓子やコーナー.

ガムを食べさせようとしてガムを取ると,ゴキブリにはさまれる仕組み.

頭部より.

クロゴキブリと思われる.

裏面.

よく判らないが,頭部が下を向いており,脚や腹節などポイントは押さえてはある.

2008 .12.25

サツマツチゴキブリ

Blattellidae チャバネゴキブリ科

Genus Margattea Shelford ツチゴキブリ属

Margattea satsumana(Asahina) サツマツチゴキブリ

Margattea kumamotonis kumamotonis(Shiraki) ツチゴキブリの亜種として本種と,

Margattea kumamotonis shirakii(Princis) ヒメツチゴキブリ,

Margattea ogatai(Asahina) ヤエヤマツチゴキブリ,

こちらが♂成虫.

体長8mm内外の小型種.

動きが速く,捕獲は容易ではない.

地表面でよく見られ,落ち葉の間に逃げ込む.

♀成虫.

生みつけた卵鞘.

非常に小さく,短い.

2008 .12.24

サツマゴキブリ床換え その2

ダンボールのシェルターも齧られてボロボロ.

餌もちゃんと与えていて,ここまで齧る種はそう見当たらない.

本種と同じマダラゴキブリ科であるヤエヤママダラゴキブリも,

落ち葉を好んで食べるので,植物繊維で出来ているダンボールも,

嗜好的に合うのかもしれない.

手で移動できる物は移動し,最後に古いケージに残った個体を移す.

こんなに沢山の糞や死骸が溜まっていた.

2008 .12.22

サツマゴキブリ床換え その1

鹿児島で採集した個体群.

普通の環境で増えている.

本種はマダラゴキブリ科に属し,水場が飼育に重要と思われる.

実際採集した場所は,湧き水が溜まっている場所であった.

2008 .12.19

ヒメモリゴキブリ

学名も判らぬ東南アジア産ゴキブリ.

タイやミャンマーに分布する.

成虫体長20㎜内外.

外見の色彩は,リュウキュウモリゴキブリに良く似た明るい茶色.

しかし,幅があり,♀は若干単翅.

殖えたら再レポートしたい.

リュウキュウモリゴキブリに似てはいるが,卵鞘は全く似ていない.

産みつけはカモフラージュを施し,厚みもあまり無く,

「こんなんで卵が入っているの?」と心配になる.

はたして孵化するのでしょか.

2008 .12.18

青い百足

ノコバゼムカデ Otostigmus scaber

石垣島に遊びに行った友人から,1年ほど前に頂いた小さなムカデ.

体長7~8cmほどになった.

最初はメナシムカデを細くか弱くした感じであったが,

少し咬まれたら痛そうなサイズになった.

潜っている事が多く,全体を外に出していることは少ない.

仕事上,トビズムカデやアオズムカデは良く見るが,

本種は飛びぬけて青味が変わっている.

2008 .12.17

オレンジヘッドビュレットローチ

オレンジヘッドビュレットローチOxyhaloa deusta

大きさはオガサワラゴキブリほど.

♂成虫14㎜.

♀成虫17㎜.

卵胎生で殖える.

頭部はオレンジ色.

翅はつや消しの濃い茶,嫌われるゴキブリのような艶は無い.

幼虫頭部は目立つ色は無く,普通のゴキブリである.

温度さえかけていれば今のところ普通に殖えている.

2008 .12.16

ホラアナゴキブリ

非常に小さいゴキブリなので,結構気になって定期的に観察はしているのだが,

小さすぎて写真が上手く撮れず,映像の記録はあまり残せていない.

やっと,少しまともな写真が取れたので,その後の状況を.

珍しく2匹写っている.

繁殖スピードは遅く,中々殖えてこないが,滅びもしない.

沢山殖えたら実体顕微鏡下で観察したいのだが,

いつになる事やら.

同じゴキブリでも,本種が害虫として認識されることはありえないであろう.

2008 .12.15

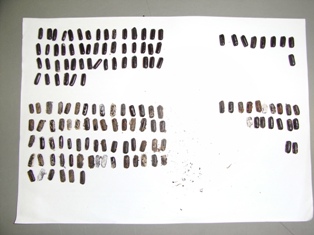

クロゴキブリ卵鞘の寄生率

いつもの飼育室を掃除した際,クロゴキブリ卵鞘を拾い集めた.

約2年間分の孵化もしくは寄生された中身の無い卵鞘である.

(生きている卵鞘は別に保存し寄生蜂の出現を待っている)

上と下で別れているのは,上がカモフラージュ無し.

下があり.

右と左は,右が正常孵化,左は寄生.

総数145個のうち,無事孵化は117個.

寄生は28個.

約20%が寄生されていた事になる.

中には脱出口が2箇所ある卵鞘も僅かにあった.

ちなみに117個の卵鞘から孵化した幼虫は1卵鞘26匹孵化として,

なんと3,000匹以上.

どおりで沢山いるはずである.

ちなみに,ここで育った成虫が今度TV出演する予定である.

(カットされなければの話だが・・)

2008 .12.12

ブラーミニメクラヘビ その後

小笠原より採集してきて半年以上経つが,1匹はまだ元気であった.

飼育に関しては,餌の確保が問題になる.

この個体はシロワラジムシを食べていた様であるが,

たまにイエコのメスを入れていたので,卵を食べていた可能性もある.

餌の嗜好からいくと間違いなくシロアリで,

中プラケにシロアリを生息状態にしておいても,

1ヶ月もするとシロアリを見なくなる.

小笠原ではイエシロアリが問題になっているが,

この外来種が爆発的に増えれば,シロアリも減るのではと思うほど,

シロアリ好きである.

頭部のアップ.

矢印の先に有るのが目.

拡大すると鱗も見え,ヘビらしく見えるが大きさはミミズである.

2008 .12.11

ネッタイジムグリローチ

オガサワラゴキブリに良く似た熱帯性のゴキブリ.

ネッタイジムグリローチ Pycnoscelus femapterus.

(学名に関しては??もあり,詳しいい方は教えていただきたい)

オガサワラゴキブリをひとまわりほど小さくしたサイズ.

雌雄異型で,♀は翅が無い.

最初♂成虫よりデカイ幼虫だと思っていたのだが,

卵鞘を出して死亡している個体を見たら,翅が無かった.

実体顕微鏡下で卵数を数えてみると,14×2列 28個の卵が確認できた.

日中はほとんどマットに潜っており,ほとんど姿を見たことが無い.

林床ではワラジムシと同じように,分解者として活躍しているのだろう.

2008 .12.10

甲虫のようなゴキブリ

一見甲虫のように見えるゴキブリ.

バットローチ Ergaula capucina (Brunner von. Wattenwyl),

♀成虫.

カプチーナとも呼ばれ親しまれた種.

北国に住んでいる人が,東京に出てきてクロゴキブリを始めて見て,

クワガタと間違えた話は良く聞くが,本種もコガネムシ程度には間違われそうである.

左2匹は♀,右1匹♂.

外国種のペットローチの多くは,つや消しの種が多く,

外で見かけてもゴキブリとは思わないかもしれない.

終齢に近い幼虫.

左♂,右♀と思われる.

2008 .12.9

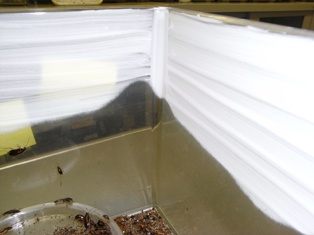

チャバネゴキブリ 床換え その3

シェルターを移し終えた状態.

左の古いケージにはまだゴキブリが残っている為,

生きている個体のみ移してやることとします.

写真のように古いケースをあてがい,

傾けると元気のいい個体は走り出てきて下に落ちます.

このときいつも不思議に思うのは,コオロギでもそうですが,

下に逃げる個体と,上に逃げる個体がいること.

何度やっても最終的に,傾斜の上方に逃げる個体が残ります.

そんな感じで,終了.

へそ曲がりは古いケースと共に洗ってしまいます.

洗浄に関しては,以前説明したように,洗剤で殺虫するか,

熱湯で殺虫します.

くれぐれも「かわいそうだから逃がす」事はやめましょう.

2008 .12.8

チャバネゴキブリ 床換え その2

古い容器と新しい容器をぴたりと隙間無く並べます.

新しい容器には事前に餌と水を入れ準備.

これらは後から入れても良いですが,

ゴキブリがすでに入っているケージ内に底面積の多きい物を入れると,

間違いなく何匹か下敷きになり潰れます.

それが嫌なので,私は先に入れておきます.

容器をぴたりとつける訳は,お分かりと思いますが,

これより虫体を,空中を移動させる為,

隙間があると万が一落下した個体が隙間より逃走し,

困った事になってしまうからです.

シェルターの移動.

シェルターの底面には糞が詰まっています.

古くなると,糊がはがれてばらばらになりますが,今回は再利用するため,

ピンセットを差込み糞をかき出します.

糞は乾燥しており,簡単に中から出てきます.

しかし,ゴキブリも沢山出てきますので,逃がさないように注意しましょう.

すると,このようにまたゴキブリが隠れる事の出来る状態となります.

2008 .12.5

チャバネゴキブリ 床換え その1

世界で最も多く飼育されていると思われるゴキブリ.

チャバネゴキブリBlattella germanica(Linne).

その為,飼育方法は様々な方法がそれぞれの施設で行われており.

これが一番正しいという方法は今は判りません.

目的が何であるかにより,レイアウトに変化を持たせればよいと思います.

屋外種飼育に木の枝や落ち葉を入れるのであれば,

チャバネゴキブリは厨房機器のミニチュアなんてのも有りかもしれません.

交換前.

餌はカスばかりとなり,水容器のガーゼは糞や脱皮殻で汚れています.

登攀防止の炭カルもゴキブリの執拗なアタックにより薄くなっているところがあります.

水容器に使うガーゼは事前に必要な大きさにカットして準備しておきます.

2008 .12.4

ブラベルスクラニファー 羽化

ブラベルスクラニファーBlaberus craniifer ??

今年の6月に1齢幼虫を別飼育はじめ,昨日その中の1匹に成虫が出た.

約半年で成虫になった事になる.

やはり熱帯産のゴキブリは,大型であろうが環境さえ良ければ,どんどん成長する.

羽化間もない状態.

1日後.

まだ,完全に骨格は固まっていない.

この大きさのブラベルスになると,後翅が上翅の中に収まらず,

燕尾服状に飛び出してくるのがわかるだろうか.

デスヘッドといわれるブラベルスの体長は45㎜~55㎜と意外と小型であるようだ.

本個体群は60㎜を軽く越える個体が多く,

やはりBlaberus craniifer かは疑問が残る.

2008 .12.3

アミメヒラタゴキブリ交尾

アミメヒラタゴキブリOnychostyus notulatus (Stal)交尾である.

チャバネゴキブリのように長時間しているかと思ったが,30分後には終了していた.

左が♀.

腹面より.

右が♀

雄の腹端部がかなり奥まで入っている.

2008 .12.2

イエゴキブリの繁殖

今年の2月頃に孵化した幼虫たちが成虫になり,卵鞘産んでいる.

前回の高密度飼育の失敗から,2ケージに分け,

1つのケージは,生息数を少なくし飼育してきた.

前回の状態と比較して,かなりスカスカである.

1シェルター(シェルター面積6×10㎝ 60㎝2)内 4~5匹.

1匹の生息密度は3㎝2に1匹となる.

スペース的に見ると,お互いの触角が触れ合わない程度の間隔を保ている.

1齢幼虫は板ボールの波状の隙間に入っている.

触角も根元で千切れている個体はなく,各肢・ふ節も付いている.

もう1つのケージはこの倍ほど入れたのだが,肢が取れている個体が多い.

2008 .12.1

足立区生物園「きらわれものの生きものたち展」

足立区生物園で特別展示「きらわれものの生きものたち展」が催されていることを展示最終日前日に知り,急遽昨日出かけてきました.

目当てはゴキブリの展示.

展示されていたゴキブリは,左から

サツマゴキブリ

コワモンゴキブリ(展示はワモンゴキブリと記載されていた)

チャバネゴキブリ

ヤマトゴキブリ

グリーンバナナゴキブリ

の5種.

もう少し変わった種があるのかと思ったのだが,この辺が限界か.

でも,結構にぎわっていたので,

ゴキブリも捨てた物ではないと一人で満足.

他にもドブネズミやムカデなど.

やはり私が好きな生き物は皆は嫌いなようだ.

本企画は毎年やっているようなので,

興味のある方は来年の今頃問い合わせして下さい.

2008 .11.28

モリチャバネゴキブリの交尾

これは福岡で採集してきた個体である.

夕方18:45に発見.

別容器に移して観察していたが,21:00になっても離れる気配なし.

翌朝見ると交尾は終っていた.

2時間以上行っていた事になる.

拡大.

左が♀.

腹部はすでに厚みが増しており卵鞘を準備しているように見える.

チャバネゴキブリは孵化約4日後より交尾を開始する事が知られており,

モリチャバネゴキブリも生態が近いとすると,

この交尾は2度目以降の交尾であるとも考えられる.

2008 .11.27

マダガスカルゴキブリの個体変異 その2

というわけで,3つのグループわけをしてみた.

まず,Gromphadorhina portentosa ‘normal’:

この基準として,腹背は茶色で,中胸・後胸にも茶が強く出る個体群.

一時海外で話題となったマダゴキに宝石を貼り付けた「生きているブローチ」はこの茶を使っているように見える.

次は Gromphadorhina portentosa ‘black’:

本当に真っ黒の個体群,これはわかり易い.

そしてもう一つ,Gromphadorhina portentosa ‘black and white’:

このグループの特徴は腹節背面は白色で,黒のバンドが入り,

白黒明確に色分けされる.

さらに,中胸・後胸背の側縁部に赤茶色のスポットが明瞭に出る個体とした.

今後この3つのグループをさらに特徴の強い個体群として固定できるか.

楽しみである.

なお,本編の分類はよく判らない事が多く,個人的に整理したものであり,

正確な情報,正しい知識等ありましたら,是非お知らせください.

2008 .11.26

マダガスカルゴキブリの個体変異 その1

一般的に「マダゴキ」・「フルーツゴキブリ」と呼ばれ,

爬虫類等の餌用として安価に取引されているマダガスカルゴキブリ.

本種は一体何なのであろうか.

私も飼育しているが,ただ漠然と累代しているだけで面白くない.

そこで床換えついでに少し整理してみた.

海外の資料等を参考にすると,

G. grandidieri ♂:腹部は栗色;上唇部に数本の短剛毛;上腹部は粗くざらざらした表面,前胸背板の4隅は丸みがあり、portentosaよりつまんだような突起が著しい.

G. portentosa ♂:腹部は色の変化に富み,栗色に統一されていない(George の見解では); 上唇部に多くの長剛毛;上腹部表面は滑らか;前胸背板4隅は平らで,つまんだような突起が少ない.

と英国の自然史博物館 Dr George Beccaloni氏が述べている.

私の所にいる種は,腹部は色の変化に富み,栗色に統一されていない事から,G. portentosa ではないかと思われる.

しかし,上唇部に多くの長剛毛がよく判らない.

と言うことで,難しいことはもう少し調べることとして.

そこでとりあえずGromphadorhina portentosa であろうとし.

この中に“normai” ・ “black” ・” ‘black and white”

の3つのグループがあり,

Gromphadorhina grandidieri ‘normal’:

Gromphadorhina grandidieri ‘black’:

Gromphadorhina grandidieri ‘black and white’:

と分類して見た.

ただし,Princisia sp. ‘black and white’というよく似た種もあり,今後時間があれば調べていこうと思う.

分ける前はこんな感じでいろんな色彩の個体が混ざっている.

これを上記3グループの特徴の出ている個体をそれぞれ分けて飼育する事にする.

2008 .11.25

イエネズミ2種の頭骨の違い

年を取ると一年が「あっ」という間に過ぎ去っていきます.

気づけばいつの間にかゴキブリのシーズンは終わり,かなり寒くなってきました.

寒くなると毎年問い合わせが増えるのがネズミの侵入である.

そこで,ネズミ関連を一つ.

現場に行ったり,飼育していると死骸を発見する事は良くあることである.

死んで間もない個体は,外見でネズミの種が判るが,

時間のたった個体は,その場では判断し難いものもある.

今回,夏に腐敗させて昆虫類に食べさせた骨を整理した.

いくつも手がけたが,最終的に残ったのは4つとなってしまった.

その内の2つ左がドブネズミ,右がクマネズミ.

ご存知のように,頭骨は動物の脳を保護する重要な役割を果たしている.

この頭骨の形態は,種類により違いがあり,分類する指標となる.

ドブネズミとクマネズミの頭骨の違い.

頭頂骨の左右の側頭稜はよく発達し,この形で判別がし易い.

ドブネズミは左右の側頭稜は平行しているが,クマネズミは外側に膨らむ.

2008 .11.21

マルバネゴキブリ産卵 3度目

食べられてから約2週間後,再びマルバネゴキブリが卵鞘をつけていた.

今回で3回目の確認となる.

はたしてまた食べられてしまうのか?

なんとなく色が薄いような気がするが.

そうなるとこの個体から子供を獲る事の可能性はだいぶ低くなると思われる.

翌朝,ケージ内を観察するが,食べられたカスも無ければ卵鞘も見当たらない.

後日,再確認してみるとニンジンの陰に隠すように落ちている卵鞘発見.

矢印の先に有るのが判るだろうか?

拾い出して計測.

8mm内外の卵形をしている.

卵の状態はやはりあまり良い状態ではない気がするが.

親はまだ元気そうだし,チャバネゴキブリでさえ5~6個の卵鞘を付けるのだから,

本種は10個以上産んでくれるよう期待する.

2008 .11.20

マルバネゴキブリ産卵及び卵食

マルバネゴキブリが卵鞘をつけていた.前回確認してから2回目.

今回はしっかりとした形が確認できたので,期待していたが.

翌朝見るとすでに中身は食べられて外皮だけとなっていた.

卵鞘をつけている段階で,色が少し薄い様な気がしていたが,

不完全な卵鞘であったのか?

すると前回観察された卵鞘も食べられてしまったのだろうか.