ゴキブログ一覧

2009 .10.6

オオシロアリ

先日,爬虫類の友人より奄美のお土産として,

リュウキュウクチキゴキブリ他をもらった.

その容器の中にいたのがこのシロアリ.

右下にいる個体.

リュウキュウクチキゴキブリ幼虫と体色は良く似ているが,ゴキブリではない.

しかも大きい.

10㎜近くある.

これだけ大きいとゴキブリ近縁というのも理解できそう.

Hodotermopsis sjostedti Holmgren, 1912

と思われるが,元々ゴキブリを採ったとき,朽木と一緒に混ざったと思われる虫の為,いたのはこの1匹と兵蟻の頭部のみ.

巨大である.

咬まれたら痛そう.

唯一いた幼虫は,後日標本にしようと朽木と一緒にしばらく放置したら,溶けて無くなっていた.

残ったのはこの頭部だけとなった.

このシロアリも飼育したら面白そうである.

2009 .10.5

エジプト砂漠ローチ復活

今年の春にダニに寄生され,卵鞘を残して壊滅した本種.

卵鞘は何とか孵化し,小プラケで飼育していたが,

ここに来て幼虫が順調に成長し,無事中プラケに引越しとなった.

小プラケで管理できると場所はとらないが,やはり個体数が増えるとトラブルの原因となるので,殆どの種は中プラケ管理となる.

小プラケの様子.

中齢幼虫がひしめき合う状態となった.

終齢に近い幼虫.

本当に良くここまで成長してくれたと思う.

ここの所おかげさまで大変忙しく,細かい事が出来ないが,

時間を見て,この個体達のダニ寄生を確認したいと思う.

そして完成.

左小容器が餌入れ,固形飼料が入っている.

右大き目の容器が給水容器.

マットは現時点では湿っているが,乾燥した方が餌もカビる事無く,

ゴキブリも特別問題は出ないようだ.

2009 .10.2

オガサワラトカゲ

実験に協力してくれているオガサワラトカゲたち.

ケースの中の高所(50cm以上)に設置しているとまり木.

蛍光灯の下で仲良く日光浴をしている.

この順番にも決まりがあるのだろうか.

狭いケージ(虫プラケ)で飼育していると,こういった光景は見たことが無い.

生息地では,アノールのように木を上り下りし,餌の探索をしているらしい.

別角度から.

日本トカゲのように素早くなく,大きさも小さくキュートなトカゲだと思う.

2009 .10.1

クロゴキの季節

今年もまた,クロゴキ成虫を街角で見かけるようになった.

毎年のことであるが,夏の終わりを感じ少し寂しくなる.

いつもの実験室の屋上で這いながら★となった個体を発見.

まだ生きているようだ.

横から.

斜め前から.

後ろから.

腹端が薄いので♂と判る.

最後,上から.

2009 .9.30

ヨロイモグラゴキブリ 幼虫

子供が生まれたのを確認した後,

ケース底面のトンネルが崩壊?して幼虫の姿が確認できないでいたが,

ひょっこり親と一緒に地表に出てきていた.

どうやら無事に成長しているようだ.

この幼虫が繁殖を開始するには,まだ7,8年必要らしい.

すでに25mm以上ある.

2009 .9.29

ジャイアントローチ 孵化

孵化に要する期間は約3ヶ月.

90日ほど要した.

1卵鞘の孵化数は18匹~.

1齢幼虫の大きさ8ミリ内外.

卵鞘がBIGなので幼虫もBIGである.

形態は成虫をそのままスケールダウンした形.

通常成虫と幼虫は少しは見た目で分かる違いがあるものだが,

本種は良く似ている.

くさい臭いを出すところも親そっくり.

手に付くと風呂に入ろうが,一晩寝た位では臭いが取れない.

2009 .9.28

ジャイアントローチ 産卵

Archiblatta hoevenii の産卵

2009年4月1日に♀成虫を入手.

産卵日(確認できた産卵)

4/3

5/1

5/11

6/5

7/6

の合計5回.

産卵開始から産み落とすまで24時間以上要した.

2009/9/12にケース掃除で出てきた卵鞘は8個.

幼虫数96匹 死亡確認4匹 合計100匹.

1卵鞘からの孵化数は平均14匹.

親が死亡したのが7/11なので残る3個の産卵日はその間に産卵されていた事になる.

すると,産卵間隔は10日から20日.

卵鞘の大きさは20mm内外.

うち孵化は7個,1個は未孵化.

★になる直前に産んだ卵鞘は孵化していたので,残る一つは望み薄.

卵鞘の埋め込みはマット内に行い,マット表面より5mm以内に産み付けられていた.

写真真中に見える.

2009 .9.25

マダガスカルゴキブリ Aeluropoda insignis ♀

♂の頭部は台形状の角ばった形態をしているのに対し,

♀は普通.

ただ,体色は♂と同様艶のある赤褐色.

通常のマダゴキ♂は高さのある角状突起を備えるが,

本種は厚みが無い為,立体的な角ではなく,平らな突起となっている.

2009 .9.25

マダガスカルゴキブリ Aeluropoda insignis ♀

♂の頭部は台形状の角ばった形態をしているのに対し,

♀は普通.

ただ,体色は♂と同様艶のある赤褐色.

通常のマダゴキ♂は高さのある角状突起を備えるが,

本種は厚みが無い為,立体的な角ではなく,平らな突起となっている.

2009 .9.24

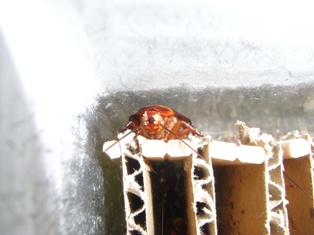

マダガスカルゴキブリ Aeluropoda insignis ♂

マダガスカルゴキブリといわれているが,

通常の Gromphadorhina portentosa とは形態が大きく違う.

♂成虫.

体長60㎜内外.

多くのマダゴキの様に,厚みがなく薄い.

自分の特長を理解しているのであろう.

プラケの隙間にもぐろうとあがいている.

その他の特徴として,前胸背前縁がヘルメットのように頭部の形に窪んでおり,

角が尖っている.

体色はフラッシュを使ったせいもあるが,明赤褐色で艶がある.

ゴウジャスな感じがする.

2009 .9.24

マダガスカルゴキブリ Aeluropoda insignis ♂

マダガスカルゴキブリといわれているが,

通常の Gromphadorhina portentosa とは形態が大きく違う.

♂成虫.

体長60㎜内外.

多くのマダゴキの様に,厚みがなく薄い.

自分の特長を理解しているのであろう.

プラケの隙間にもぐろうとあがいている.

その他の特徴として,前胸背前縁がヘルメットのように頭部の形に窪んでおり,

角が尖っている.

体色はフラッシュを使ったせいもあるが,明赤褐色で艶がある.

ゴウジャスな感じがする.

2009 .9.18

マルゴキブリ出産

2007年11月末に生まれた子供たちがやっとF2を産んだ.

実に2年弱 要した事になる.

成虫になるのに1年半.

生むのに半年.

熱帯に産する種のくせに,何と成長の遅い種であろう.

ケージ内をわらわら走り回るようになるには,この後さらに2年必要なのだろう.

これは大変だ.

拡大.

横にいる白いのはシロワラジです.

2009 .9.17

コマダラゴキブリ 保育嚢

成虫は出産を終え,残り2,3匹.

次世代への交代時期となっている.

掃除の為シェルターを移動させると,またまた保育嚢が出ている個体がいた.

当然♀.

まだ生きてはいるが,数日中には★になるだろう.

別角度から.

同時に卵鞘も落ちていた.

卵の数は片側27個.

1回の産仔で50匹以上を産むと考えられる.

卵胎生の産仔数は卵鞘タイプより多いのがわかる.

2009 .9.16

コマダラゴキブリ 床換え

野外種より繁殖させ,現在幼虫が沢山発生している.

飼育当初は給水容器と水浴場を兼ねて設置していたが,

あまり水中に入る行動が確認できないので,撤去した.

換え前.

後.

落ち葉も食べるようだが,

ヤエヤママダラのように好んで食べるといった感じでもない.

ネズミの固形飼料は良く食べている.

2009 .9.15

コマダラゴキブリ

マダラゴキブリ科 Family Epilampridae

マダラゴキブリ属 Genus Rhabdoblatta Kirby

コマダラゴキブリ Rhabdoblatta formosana (Shiraki)

体長25mm内外.

♀の方が若干大きい.

石垣島,西表島に分布.

♂.

♀.

体色は褐色.

全体に濃褐色の点紋をちりばめる.

その体色は,同サイズのPeriplaneta属とは違い,完全な保護色となっている.

終齢幼虫.

幼虫は湿気場所を好む.

しかし,ヤエヤママダラゴキブリの様に水中に没して生活する様は,

飼育環境ではあまり見たことがない.

2009 .9.14

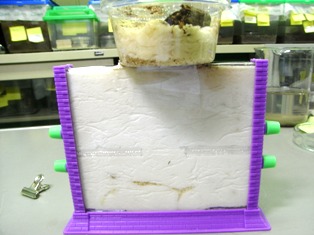

イエシロアリ飼育

今年の夏に採集したイエシロアリペアを,アリ観察セットに入れた.

6月に採集したペアは,今日の時点で若干の幼虫と卵が観察できる.

拡大.

茶色く見えるのは女王の腹端.

上方の粒々が卵.

その周りに幼虫がいる.

それにしてもペアで採集してから3ヶ月.

もう少し大きなコロニーに成長していると思ったが,意外と小さい.

年数の経った一般的なイエシロアリの巣の大きさから考えると,

もっと成長は早いと思っていたが,意外と遅い.

飼育温度や餌にもだいぶ左右されるのだろう.

周りを厚紙で囲い,ヤマトシロアリと共にしばらく放置する

2009 .9.11

アイスポットローチ腹節異常

幼虫が一斉に成虫になり始め,高密度飼育がやばそうなので,

ケージ分けをした.

その際,見つけた個体.

あれれ?

別角度から.

♂なので交尾さえ出来れば問題ないと思うが.

外見上腹端部は正常に見える.

拡大.

腹節の間に2節割り込んでいる状態.

成虫に脱皮する時発生したのか,幼虫時期よりこうなっていたのか.

今となっては分からないが,この腹節異常は結構発生するようで,

オガサワラゴキブリなどは10匹見ると1匹ぐらい見つかる時がある.

しかし,本種は成虫が大きく,腹部に黄白色のラインが入るので,

普通の単色の腹部異常より目立ってしまう.

2009 .9.10

ブラックカプチーナ 比較

♂比較.

左がブラックカプチーナ,右がErgaula capucina.

比較すると違いは一目瞭然.

Ergaula capucinaの方が体長28mmと小さい.

翅の色もブラックカプチーナがその名の通り黒い.

♀比較.

左がブラックカプチーナ,右がErgaula capucina.

2009 .9.9

ブラックカプチーナ

バットローチ(カプチーナ)Ergaula capucinaの,

黒化タイプのような扱いをされている種.

♂成虫.

体長(頭頂から翅端まで)33mm.

ペア.

♀もふた回りほど大きい.

特徴として,♂を触ろうとすると,威嚇の姿勢を見せる事.

擬死にも見えなくは無いが,翅を上げることにより,

体側より臭いを放出し,敵を撹乱している所と思う.

この黄色いものが体側より出てくる.

Ergaula capucinaには,このような行動は見られない.

2009 .9.8

クマネズミ幼獣

クマネズミは子育てしているところを,こうして覗くと,育児放棄する事がある.

ここまで育っていると安心だが,毛の生えていない生後3日ほどの時は,

翌日いなくなったり(他の場所に移していない事もある)する.

この仔達は開眼する直前.

3匹ずつ別々のシェルターに別れていた.

合計6兄弟である.

まあ可愛い!!

2009 .9.7

トウヨウゴキブリ 幼虫・卵鞘

幼虫はトルキスタンゴキブリに良く似ている.

混ざったら成虫になるまで気が付かないだろう.

トルキスタンと同属とはいえ,本種は少し壁面を登れるようで,

炭カルがすれて減っている.

しかし,能力的に劣るようである.

卵鞘は左からトウヨウゴキブリ・トルキスタンゴキブリ・ワモンゴキブリ.

左2種は良く似ている.

2009 .9.4

トウヨウゴキブリ

Blatta orientalis

トルキスタンゴキブリと同属.

海外では古くからペットや実験材料として飼育されている古典的なゴキブリ.

しかし,日本では本種を使った研究はあまりない.

飼育方法も,特別難しいわけでもないのだが.

生息地では,下水道や地下室などに生息するとあり,

ワモンゴキブリと似たような環境を好むようである.

♂♀成虫 体長25mm内外.

ヤマトゴキブリを少し小型にした感じ.

♂の前胸背はヤマトゴキブリのようにゴツゴツした隆起がある.

♂は短翅と長翅の中間.

「腹部が成熟のために膨張して,翅端を超えた」みたいな中途半端な長さ.

♀は書籍により無翅と書かれた物もあるが,短翅と表現した方が正しいかもしれない.

腹面より.

色彩はクロゴキブリに良く似ている.

2009 .9.3

ホワイトアイ “White Eye”

普通のワモンゴキブリのようだが,どこが違うか判りますか?

正面から.

拡大.

昆虫のホワイトアイは,オオクワガタが有名である.

その他に,カブトムシ類などの大型甲虫で系統の確立が出来ているようである.

最近はレッドアイ“Red Eye”なども希少品扱いされているようだ.

甲虫類では何種類か固定できているようだが,

ゴキブリではワモンゴキブリだけが知られている.

ゴキブリのほうが発見しやすいと思うのだが,他の種で出たのは聞かない.

ホワイトアイではないが,変異タイプとして,

チャバネゴキブリの前胸背板の黒紋消失タイプは,

朝比奈先生が「日本産ゴキブリ類」の中でその出現を記載している.

次の機会に紹介したいと思う.

2009 .9.2

シロアリ飼育 経過

1ヶ月前とあまり変わらないが,シロアリの通路は太く広くなっている.

拡大.

たまに兵蟻が確認できるが,90%以上は職蟻である.

未だにティッシュはカビ等が出ることなく,見た目綺麗な状態を維持している.

2009 .9.1

Gromphadorhina oblongonota産仔

以前 フルーツゴキブリ(Gromphadorhina portentosa)の出産を紹介した.

その際は,卵鞘を体外に放出した直後に仔が出てきたが,

今回 Gromphadorhina oblongonota は,明らかに腹端部の体内より一齢幼虫が出てきた.

ケース越しで判り難いが,卵鞘らしきものは見えない.

白い幼虫の下になにやら気になる動きをする中齢幼虫がいる.

よく見ると生まれたての幼虫を食べている.

おかしいと思い,ケース内の餌を見ると全く入っていなかった.

虫体が大きいので餌の消費が激しい.

ケース内より.

出産の行事は,発見してからあっという間に進行し,

終ったかと思った矢先,今度は出産した♀腹端より不透明なゼリー状の液体が噴出.

それに生まれ出たばかりの幼虫が群がり吸い取っている.

どうしてもケース内からは良く見えないが,幼虫以外に♂成虫も食べにきている.

成分としては,今後幼虫が生きて行くための必要成分が入っていると思うが,

成虫も食べにくるところを見ると,栄養価も高いのであろう.

見た目はミルクの様である.

2009 .8.31

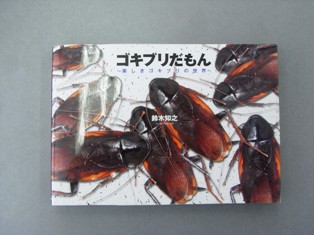

ゴキブリだもん

先週末,ちょっとした寄り合いがあり,すごい人たちと知り合う事ができた.

共通点は「ムシ」.

その中でも「ゴキブリ」.

飲んでる時の会話も,隣に客がいるのに「○○ゴキブリ」が飛び交う.

今から思うと,そばに座った客は皆1時間も座っていなかったような気がする.

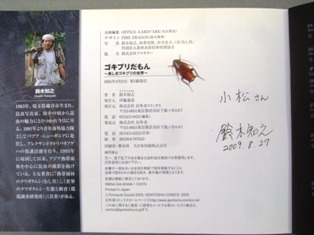

と言う訳で,サインを頂いてしまいました.

皆さん良くご存知.

すでに絶版となったゴキブリ愛好家のバイブル.

その他に,ハネカクシ他分類何でもOKのスペシャリスト.

直翅専門といいつつ,こちらも何でも知っているすごい人.

しかもマレーシアの例の種も飼育している.

私が一番平凡だったかも(笑).

今後もこのような方々の協力を頂きながら,

「ゴキブログ」を進化させていきたいと思います.

2009 .8.28

ゴキブリ in 広島

広島営業所を拠点として市内をうろうろしたのだが,

営業所で回収してもらったローチトラップに珍しいゴキブリを発見した.

皆さんわかりますか?

トビイロゴキブリです.

もしかしたら,広島県では初記録かもしれません.

それともう一種.

こちらはお馴染みのモリチャバネゴキブリ.

街中の小さな緑地帯にも普通に生息しており,

公園等では多数の幼虫を見ることが出来た.

この幼虫群の中に変わった種がいないかといつも探すのだが,

モリチャバネ群の中にはいたためしが無い.

2009 .8.27

アルゼンチンアリ in 廿日市市

昨日まで広島に出張していました.

目的はいろいろありましたが,一つはアルゼンチンアリ.

一度は調査したいと思っていた廿日市市.

ついにその状況をこの目で見る事が出来ました.

アルゼンチンアリの害①:室内を徘徊し不快.

アルゼンチンアリの害②:他のアリ類を駆逐し,植物害虫を保護.

アルゼンチンの生態の特徴 : どこでも繁殖.

普通にいます.

しかし,どこにでもいる訳ではなく,まだ地域は限られています.

ぱっと見は普通のアリで,意識して同定でもしないと,本種とは判りません.

2009 .8.26

ボーセリンローチ捕獲法

垂直面に止まっている状態の個体は手で捕り易い.

しかし,天井面に止まっていると,生かして捕獲しようとすると,

手加減する為逃げられる.

拡大.

そこで再登場.

ハエトリ棒.

これをこのように被せます.

すると柄の内部を伝って手元の収納膨らみの中に入るという訳.

大変便利である.

いずれにせよ,逃がさなければいいのですが.

♂ですから繁殖の心配はないですが.

皆さんも,くれぐれも逃がさないようにしましょう.

2009 .8.25

ボーセリンローチ床換え

卵胎生でよく増える種.

死骸が溜まって来て,マットが粉のようになってきたので,

ダニが出る前にと思い大掃除.

飼育していると稀に黄色い個体が生まれてくる事は以前述べたが,

今回沢山の幼虫を見ると,幼虫の段階で黄色く発色しているような個体も僅かにいる.

掃除の際,毎回脱走される.

今回も3匹飛んで逃げる.

飛ぶのは軽い♂だけであるが,♀油断すると滑空ぐらいはするので要注意.

しかし,光に向かいすぐ止まるので手の届く範囲に止まっていれば捕獲は容易に出来る.

掃除が終るとこんな感じである.