ゴキブログ一覧

2010 .1.5

Macropanesthia rhinoceros ユーカリ

餌は,ユーカリの枯葉を,ジッパーつきのビニール袋に詰め込み,

加湿して嫌気的に腐葉土を作るように保存.

目的は雑虫を殺す事.

ビニール越しに生き物が見えなくなったら,上記写真のように乾燥保存.

与える前に再度通気できる袋に加湿して保存している.

2010 .1.4

Macropanesthia rhinoceros 雌雄

今日は朝から実験(愛玩?)動物達の年越し状況の確認をしました.

研究内容によっては,途中出てきてデータ取りしたものもありますが,ほとんどの種は約1週間のお休み.

皆元気に新年を迎えたようです.

さて,ヨロイモグラゴキブリ Macropanesthia rhinoceros の雌雄です.

去年生まれた幼虫達は順調に成長しているようでしたが,何匹いるのか?

マットに例の徘徊性ダニが目立ってきたので,半年振りに床換えを行った.

幼虫は生後約半年で3cm内外まで成長していた.

確認できたのは7匹.

飼育下で多いのか少ないのか?

はじめてなので判断できない.

性比は約50%.

しかし,♀成虫が死んだので,次なる繁殖はこの幼虫が成虫になる6~7年後ぐらいだろうか.

幼虫の雌雄.

こちらが♂.

腹面腹端部に小さな節があるのが♂.

♀はそれが無い.

2010 .1.1

Blattellidae spec.

明けましておめでとうございます.

モーリシャスに生息する種.

2009 .12.25

ゴキTOY 他

某製薬メーカーが企画した衛生害虫駆除商材の中のゴキブリとネズミ.

今年,読者の方より教えていただき購入したもの.

ローチトラップから脱走するゴキブリ.

逃げる方向で出てきては商品の広告にはならないと思うのだが・・.

そう真剣に考察する事もないのかな.

赤いリボンがチャーミングである.

♀なのであろう.

こちらもトラップから脱出するように顔を出すネズミ.

他にもいくつかの商品物がある.

教えてもらわないと全く気づかない,見過ごしてしまう.

最後にワッペン.

牙がはえさわやかな顔をしている.

これも,しばらくは店頭にあったが,いつの間にかなくなっていた.

売れたのか,売れないから店頭から外したか?

少し気になるが,店員に聞く気もおきなかった.

今年のブログも今日で終了.

皆様良いお年をお迎えください.

これより,ネズミゴキブリ達の年越しの準備です.

2009 .12.24

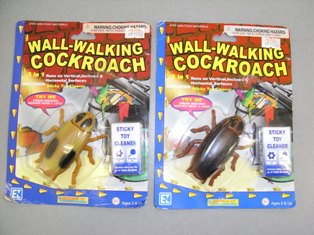

WALL-WALKING COCKROACH

壁を登るゴキブリだそうだ.

パッケージは開けていないので詳細は分からないが,なかなか面白そうである.

2種色違いのラインナップで,種としてはワモンゴキブリかチャバネゴキブリであろう.

触覚は細く長く不快感を与える良い出来である.

チャバネ?バージョン.

ワモン?にしては翅の黒斑がかわいい.

裏説明文.

MADE IN CHINA

のHONG KONG TOY .

1個1,050円でした.

開封用のを翌週買いに行ったら売り切れていた.

2009 .12.22

ホラアナゴキブリ 長翅性別

頭部拡大.

腹端部

赤い矢印は交尾器.

と言う事で♂が正解.

はじめから分かっていた方もいらしたかと思いますが.

2009 .12.21

ホラアナゴキブリ 長翅

ケージを一回り大きな小プラケにしてから個体数がかなり多くなった.

そしたらやはりいました.

長翅.

今度こそ性別を確認するべくプラ管に移動させた.

しかし,忙しく一晩放置したら死亡していた.

結構乾燥には弱い.

横より.

翅と腹部のバランスは Archiblatta hoevenii の♂や,

Deropeltis erythrocephala の♂に近い.

ただ大きさが1/10以下である.

背面.

腹面.

雌雄分かりますか?

正解は明日.

2009 .12.18

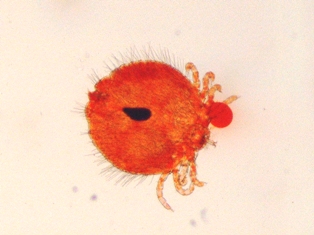

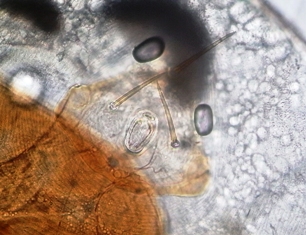

ドバイ採集爬虫類に外部寄生したダニ

ドバイに生息しているトカゲの外部寄生しているダニ.

四肢の付け根や鱗の間に寄生しているのは赤い粒がダニだと認識していた.

しかし,目の下の赤く見えるのはトカゲ本来の発色だと思い綺麗なワンポイントだと思っていた.

しかし,ちょっと変だと思い,拡大するとダニであった.

嫌な場所に寄生している.

これに似たダニはニホンヤモリにも寄生している.

しかし,拡大すると違う事は分かった.

日本のダニより体は丸みを帯び,脚が短い.

この錨のような触肢?で抜けるのを防いでいるのだろう.

脚の先にも昆虫の爪のようなハッキリした大きさのものが付いており,この爪でしがみつき,先程の触肢で固定し,血を吸うのだろう.

2009 .12.17

Deropeltis erythrocephala

約5ヶ月で成虫となった.

♀の体長35mm内外.

♂の体長(翅端まで)50mm弱.

Deropeltis erythrocephalaはArchiblatta hoeveniiのように,♀は無翅で♂はマントのような長い翅を持つ.

同属のようにも見えるが全く違うようだ.

♀は非常に長い卵鞘を産む.

自分の体長ほどある.

これほど長い卵鞘であれば40近い幼虫が孵化し,殖えやすいと思うのだが,

Deropeltis属は皆苦戦していると聞く.

何が要因であろう.

現に私も中齢以上で入手した個体(成虫含む)たちは全て滅びた.

私の知り合いも同様だった

2009 .12.16

Princisia vanwaerebeki “big “卵鞘

私の所では,本種はマダゴキの中でも殖え難い種に入る.

マダゴキの多くは,1ペア飼育しているとなかなか産まない.

しかし,多頭飼育すると当然普通に増えだす.

しかし,本種は殖えない.

産んでも10匹程度?

やっと卵のうを出している姿を見ることか出来た.

♀は♂に比べ小柄な個体ばかりなので,まだ幼虫だと認識していた個体達は実は成虫であったようだ.

体外に出ていて確認できる卵の数は約45卵.

自然界ではその位生まれてくるのであろう.

果たしてこの卵は生まれるであろうか?

2009 .12.15

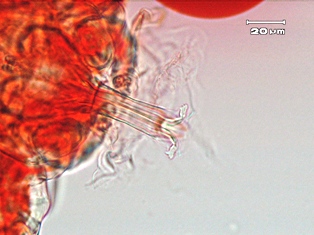

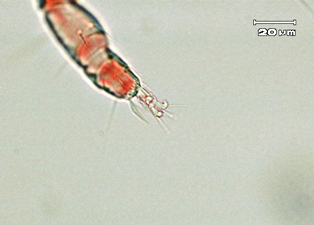

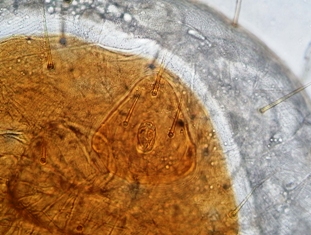

マダガスカルゴキブリ類に寄生するダニ その3

大きさ以外の違いは鋏角の形.

大きいダニの鋏角.

小さいダニの鋏角.

これは写真では分かり難い.

腹肛板の形.

腹肛板はダニの腹面下方にある肛門の周りの少し色が付いている三角形の部分.

大きいダニ.

真中に口のような楕円部がありその左右に毛が一本ずつ.

その周りにおたふくのような形が腹肛板.

小さいダニ.

こちらの方が分かりやすくギターを引く時のピックの形をしている.

恐らく両種とも同属だと思うが同定はまだ出来ていない.

駆除に関しては少し考えてみようと思う.

2009 .12.14

マダガスカルゴキブリ類に寄生するダニ その2

沢山寄生しているのは分かった.

では,ゴキブリ1匹に何匹寄生しているか?

気になったので調べてみた.

と言っても各1個体だけだが.

方法は70%エタノールを洗瓶にて吹きかけ洗い流す.

面白いようにダニがはがれて落ちてくる.

結果は

Elliptorhina chopardi (Lefeuvre) には73匹

Gromphadorhina oblongonota には39匹

結構寄生している.

ここで気が付いたのだが,本種のような小型マダゴキに付いているダニと,

Gromphadorhina oblongonotaのような大型種に付いているダニと大きさが違う.

右の大きい2匹はGromphadorhina oblongonota.

左の小さい2匹はElliptorhina chopardi (Lefeuvre)

どれもMAXの個体の比較である.

それぞれの拡大.

大きいダニ背面.

腹面.

小さいダニ背面.

同じく腹面.

2009 .12.11

マダガスカルゴキブリ類に寄生するダニ その1

Elliptorhina chopardi (Lefeuvre)

ドワーフヒッシングコックローチの水換えをしようとしたら,動く異物が目に止まった.

ダンボールのシェルターの上を徘徊しているダニ.

(この写真では見えない)

マダゴキ類を入手すると,結構普通に寄生しているのは気が付いていた.

しかし,宿主にはたいした影響は無さそうなので放置していたのだが・・.

少し気になってきた.

このダニは大きさが1mmほどあるので,ピンセットで潰すにはちょうど良い大きさだ.

また,粘着綿棒で捕まえるのも結構面白い.

このダニ潰しor 粘着綿棒捕獲,良い暇つぶしになるが,そんな事をやっている暇は全く無いのが現状.

実体顕微鏡で見てみると,「ゾッ」とする状態.

これはElliptorhina chopardi (Lefeuvre)の寄生状態.

こちらはGromphadorhina oblongonotaの寄生状態.

潰しがいのある付き方である.

2009 .12.10

巨大Aeluropoda insignis ♂

マダガスカルゴキブリの一種 Aeluropoda insignis マダゴキの中では中型種の認識でいた.

しかし,この個体は体長70㎜を遥かの越え,体幅もある.

右が普通と標準と思っていた♂.

幅が違う.

そこで,マダゴキの中で幅がでると思っている Princisia vanwaerebeki “big ”

と比較.

こうしてよく見ると,私などはゴキブリの一種としてあたり前に扱っているが,

知らない人はこれがゴキブリに見えるのだろうか?

一度確認してみたい事である.

当社の社員は,私が手にしているものはバッタですら「バッタのようなゴキブリですね」となるので全く話にならない.

前方より.

触角の付根上方に有るのが目.

こうして見るとマダゴキのグループは確かに,ペットローチの名にふさわしいゴキブリである.

2009 .12.10

巨大Aeluropoda insignis ♂

マダガスカルゴキブリの一種 Aeluropoda insignis マダゴキの中では中型種の認識でいた.

しかし,この個体は体長70㎜を遥かの越え,体幅もある.

右が普通と標準と思っていた♂.

幅が違う.

そこで,マダゴキの中で幅がでると思っている Princisia vanwaerebeki “big ”

と比較.

こうしてよく見ると,私などはゴキブリの一種としてあたり前に扱っているが,

知らない人はこれがゴキブリに見えるのだろうか?

一度確認してみたい事である.

当社の社員は,私が手にしているものはバッタですら「バッタのようなゴキブリですね」となるので全く話にならない.

前方より.

触角の付根上方に有るのが目.

こうして見るとマダゴキのグループは確かに,ペットローチの名にふさわしいゴキブリである.

2009 .12.9

Archimandrita tesselata 食事

本種のように大型で良く増える種は,食欲もパワフルである.

腹が減っていると人目もはばからずバリバリ食べる.

これはニンジンを食べているところ.

入れたらすぐに数匹集まり食べ始めた.

ひとくち毎に見る見る減っていく様は圧巻である.

ホラアナゴキブリなどは,何十匹いようが何を食べているのかサッパリ判らない.

給水も同じ.

水を大きな顎でワサワサ飲んでいく.

2009 .12.8

Archiblatta hoevenii 失敗

やっと少し成虫が羽化してきたが,その影には脱皮不全が続出した.

上左の♀は突然死.

しかし,後脚腿節が不自然に長く曲がっているのが判るだろうか.

上右の♀幼虫は,外見は殆ど異常がなかったが,息絶えていた.

左下3匹と,上右2番目は♂の羽化失敗か加齢時の脱皮失敗.

この他にも,脱皮不全を齧られて捨てたものや,相当数の死虫が出ている.

これを見ていたら,エイリアン4のリプリー(シガーニー・ウィーヴァー)をクローンで甦らせる際に失敗した,サンプルがストックされている研究室のシーンを思い出した.

2009 .12.7

Archiblatta hoevenii ♂ 無事羽化

翅が伸びた完品がやっと出た.

左の♂の上方にいる赤い無翅の個体は♀成虫ではないかと思うが,翅が出ないので判りにくい.

大きさは頭部から翅端まで約55㎜.

動きは大きさのわりに意外と素早く,改めてゴキブリだと認識する.

下手に触ると臭い液を出すので,あまり触りたくないゴキブリだ.

見て楽しむ種ではないだろうか.

翅は腹端を越え,Deropeltis属の♂のようだ.

2009 .12.7

Archiblatta hoevenii ♂ 無事羽化

翅が伸びた完品がやっと出た.

左の♂の上方にいる赤い無翅の個体は♀成虫ではないかと思うが,翅が出ないので判りにくい.

大きさは頭部から翅端まで約55㎜.

動きは大きさのわりに意外と素早く,改めてゴキブリだと認識する.

下手に触ると臭い液を出すので,あまり触りたくないゴキブリだ.

見て楽しむ種ではないだろうか.

翅は腹端を越え,Deropeltis属の♂のようだ.

2009 .12.4

チャイロゴキブリ幼虫

チャイロゴキブリの幼虫.

同じく国内に生息するオガサワラゴキブリに非常によく似ている.

こちらがオガサワラゴキブリ幼虫.

幼虫での同定は結構難しく,この2種だけであれば尾肢の形態や,各脚基部の形態により同定できそうであるが,外国種であった場合は難しそうである.

2009 .12.3

チャイロゴキブリ

オガサワラゴキブリ科 Family Pycnoscelidae

オガサワラゴキブリ属 Genus Pycnoscelus Scudder

チャイロゴキブリ Pycnoscelus niger (Brunner von Wattenwyl)

本種は日本国内では♀しか確認されていない.

実際飼育していても♂は発生しない.

単為生殖をしている.

これと良く似た種で,ペットローチとしてタイ近郊で得られたグループがある.

ブラックジムグリローチとして流通している.

右がチャイロゴキブリ,左がブラックジムグリローチ.

非常に良く似ている.

混ぜたら解らなくなりそうで,写真撮る時も気を使いました.

翅を取ると体形が違う.

チャイロゴキブリのほうが腹部が幅広い.

同定に利用される形質である肛上板.

良く見ると,ブラックジムグリローチの肛上板側縁に短毛が密集している.

日本産には確認できない.

しかし,ペットローチとしては区別がしにくい両種である.

2009 .12.2

マダゴキ2種の’black and white’

‘black and white’と呼ばれる色彩のマダガスカルゴキブリがいる.

上がGromphadorhina portentosaの’black and white’.

下がPrincisia vanwaerebeki の’black and white’.

両方♂.

今一,違いがわかり難い.

そこで腹背面の白黒のバンドの拡大.

こちらはPrincisia vanwaerebeki ‘

こちらが.Gromphadorhina portentosa

Gromphadorhina portentosaの方が黒帯の幅が狭く,ぎざぎざ状である.

この2種で大きく違うのはこの部分.

好みの分かれるところではある.

2009 .12.1

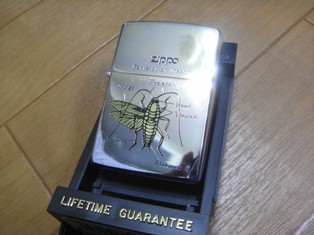

ゴキブリジッポー (Zippo)

早いもので2009年も最後の月となりました.

今年集めたゴキブリ,ネズミグッズを少しずつ紹介します.

まずは Zippo.

これは,今年の物ではなく,十数年前私が会社に入って少し経った頃,

殺虫剤メーカーの有恒薬品工業株式会社(現在の住化エンビロサイエンス株式会社)が販促品として作った物だと記憶している.

当時はバブル全盛の時期だったので,こんなものが生まれてきたのであろう.

絵はプリントではあるが,細かなところまで描かれている.

2009 .11.30

クマネズミの黒化個体

小笠原父島産のクマネズミ群より体毛が黒くなる個体が出現した.

この黒化個体は東京上野界隈が起源と聞いた事があるが,

現在は中央区で多く見かける.

小笠原産のクマネズミの体毛色は,現地では茶色しかもライトブラウン系の個体が多く,

黒色は見たことがなかった.

同じく父島産の茶色との比較.

色は違っても喧嘩する事はない.

2009 .11.27

エジプト砂漠ローチ完全復活

やっと成虫が出始めた.

まだ♂だけであるが,♀もまもなく羽化すると思われる.

♀終齢幼虫.

卵鞘の孵化より約7ヶ月.

意外と早い成虫出現となった.

卵期間から考えると,約9ヶ月で成虫となった.

♀は10ヶ月と言ったところだろうか.

2009 .11.26

マダガスカルゴキブリ Gromphadorhina portentosa

Gromphadorhina portentosaで入国した個体を入手した.

G. portentosaといえばフルーツゴキブリとも呼ばれ,

最もポピュラーな種のはず.

しかし,私が過去より飼育しているのは下の個体.

と言う訳で,海外のサイトを調べていくと,以下の結果となった.

family Blaberidae

subfamily Oxyhaloinae

genus Gromphadorhina Brunner von Wattenwyl, 1865

species Gromphadorhina portentosa (Schaum, 1853)

記載は1853年と古く,その後Gromphadorhina 属は他に

Gromphadorhina grandidieri Kirby, 1904

Gromphadorhina oblongonota van Herrewege, 1973

Gromphadorhina picea van Herrewege, 1973

の3種が記載されている.

記載論文を入手すれば分類は出来るであろう.

♂.

♀.

2009 .11.25

Archiblatta hoevenii ♂

ジャイアントローチ Archiblatta hoevenii ♂成虫.

7月に孵化してまだ4ヶ月ほどである.

翅も曲がってしまっている.

大きさが小さいような気がするが,始めて見るので判らない.

何はともあれ,見たいと思っていたので感動である.

Blaberus giganteus も高率で翅バカが出る.

羽化場所を特設してやると少しは改善されるが,

本種も早急に対策を考えないと,皆これでは情けない.

2009 .11.25

Archiblatta hoevenii ♂

ジャイアントローチ Archiblatta hoevenii ♂成虫.

7月に孵化してまだ4ヶ月ほどである.

翅も曲がってしまっている.

大きさが小さいような気がするが,始めて見るので判らない.

何はともあれ,見たいと思っていたので感動である.

Blaberus giganteus も高率で翅バカが出る.

羽化場所を特設してやると少しは改善されるが,

本種も早急に対策を考えないと,皆これでは情けない.

2009 .11.24

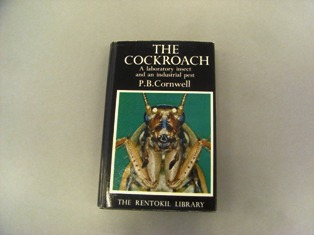

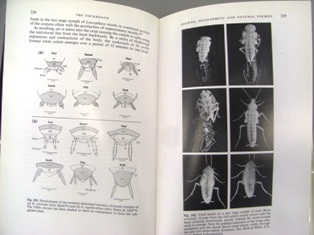

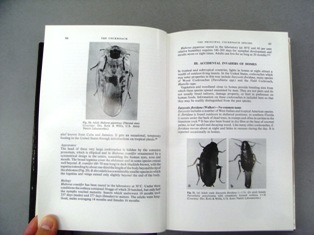

THE COCKROACH

古い本ですが,貴重なものを頂きました.

書籍名 : THE COCKROACH

著者 : P.B.Cornwell

出版社 : HUTCHINSON

1968年に出版された本.

レントキル社が製作した本のようだ.

レントキルは英国の害虫駆除会社.

その頃よりこういった学術誌を制作していたとは恐れ入ります.

ゴキブリの分類や形態.

種の解説や生理など詳しく書かれている.

今から40年も前に,こんな事を研究していた同業がいたことに驚きます.

日本の業者も頑張らなくてはいけません.

2009 .11.20

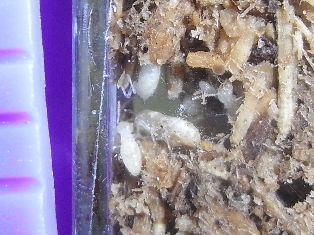

ヤマトシロアリ リセット後

リセットからまだ一月も経たないが,すでに新しいマットに侵入している.

よほど,上部プリンカップ内の餌木が美味しくないのだろう.

光の下に出しているので,恐らく自然の行動をとっているわけではないと思うが,

生き物の営みは面白い.

コノコロニーはまだ兵蟻が1匹も発生していない.

コロニーが小さすぎて,それ所はないのだろう.