ゴキブログ一覧

2010 .3.31

Therea petiveriana 床換え

family Polyphagidae

subfamily Polyphaginae

genus Therea Billberg, 1820

Therea petiveriana (Linnaeus, 1758)

ヤシガラに腐葉土を混ぜた乾燥マットで飼育していたが,

幼虫が一斉に成虫となり,一斉に産卵し成虫の死骸と幼虫の脱皮殻で表面が埋め尽くされた.

すくうと終齢幼虫から初齢幼虫まで揃っている.

新しいマットを入れたケージに移す.

完成.

2010 .3.30

クロゴキブリ脱皮

プラケ壁面にて落ち着き無く足場を確かめている個体がいた.

節と節の間が広がり,今にも脱皮(羽化)が始まりそうである.

これは久しぶりに脱皮写真が取れると思い見ていたが,なかなか足場が決まらず,横向いたり忙しない.

少し目を放していると.

落ちていた.

また頑張って同じ場所に登っている.

何とか足場が決まったようだ.

脱皮開始.

と思ったらやはり落ちていた.

しかも仰向けで・・・.

しばらくそのままジッとしていたが,起き上がり翅を伸ばし始めた.

何とか上手く言ったようだ.

始まりから終りまで約2時間.

拍手.

2010 .3.29

コワモンゴキブリ採集

都内某所にて,コワモンゴキブリの捕獲されているローチトラップを回収してきた.

この時期でも,幼虫各齢.

成虫が捕まっている.

半数以上が生きているので,今夜はトラップ剥がしを行なう.

卵鞘や少しだけ粘着についている個体もいるので,この群れは再生できそうである.

2010 .3.26

ハトシラミバエ

双翅目

シラミバエ科

Ornithomyia avicularia aobatonis Matsumura

体長は5mmほどだが,生きていればもう少しありそうだ.

現場で採集されたもので,ハト関係の仕事は沢山したが,これは初めて見た.

翅は体長より長く,頑強な後肢が特徴.

頭部

幼虫がどんな形をしているのか非常に興味がある.

2010 .3.25

Archiblatta hoevenii F2卵鞘

F2が卵鞘を産んでいる.

窪みがある卵鞘.

短い???.

はたして,孵化するだろうか?

海外でも飼育している人はいるようだが,うまく行っていないと聞く.

2010 .3.24

ワモンゴキブリ卵鞘貼り付け

ワモンがごそごそ気になる動きをしていた.

逆側より.

やはり卵鞘を貼り付けている.

今回は,周りの素材を練り込まず,唾液のようなものだけで付着させている.

拡大.

透明な液体が卵鞘を包んでいる.

2010 .3.23

タイ産マルゴキブリ衰退

以前はワラジゴキブリとしましたが,どう見てもマルゴキブリなのでこちらにします.

もしかしたら同種かもしれません.

石垣産より繁殖スピードが速いと思っていたが,突然いなくなっていた.

飼育スタイルは国産と変わらないのだが,今は国産の方が数的には多い.

唯一,数匹残ったうちの2匹.

ついでにケージも総交換した.

死骸が無残である.

2010 .3.19

マダラサソリ 12日後

12日後.

仔が離れていた.

母親をいれて3匹アダルトが入っているが,共食いはまだおきていないようだ.

2010 .3.18

イエゴキブリ交尾

以前,Diploptera punctata の羽化直後の白♀状態での交尾にびっくりした訳だが,

その後,他にも卵胎生のゴキブリには見られる事を,皆さんに教えていただいた.

が,これには驚いた.

どうなっているのでしょう.

2010 .3.17

ワモンゴキブリ採集

昨晩,ネズミの実験で都内ビル地下深くに潜っていたのだが,

機械室内でワモン発見.

ネズミどころではありません.

最近,深夜作業は翌朝こたえるのでなるべく速く終わろうと思うのだが.

こういった者が出てくると時間を忘れてしまう.

終齢幼虫であろう.

近辺を探したら,排水枡内で複数発見.

合計幼虫6匹の捕獲.

ちゃんと雌雄いるので殖やせます.

ちなみにこの前ローチトラップから剥がしたワモンは,2日後に★となってしましました.

残念.

まあ,捕獲された場所は分かるので,暖かくなったら捕りに行きます.

2010 .3.16

硫黄島

最近,硫黄島に良く行く.

店などは無いに等しいが,お土産を売っている店が週に数時間だけ開店する.

タイミングが合わないと,また,開店しても売り切れている事もあるので,

欲しいものがいつでも買える訳でもない.

今回やっと買う事ができた.

2010 .3.15

マダラサソリ 6日後

産仔6日後.

親の下方に白い物が落ちているが,脱皮殻である.

2010 .3.12

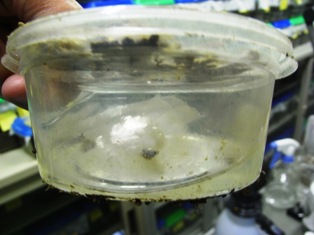

Panchlora sp.”Giant”床換え

family Blaberidae

subfamily Panchlorinae

genus Panchlora Burmeister, 1838

本属は50種弱が記載されている.

この種もたぶん記載されているとは思うが,文献を探すのが大変である.

交換前.

登攀防止炭カルももう少しで突破される所であった.

これもまた水容器のガーゼが溶けて落下し,水無し状態になっていた.

しかし,初期の全マットでなく,タッパーマットしてからは,乾燥が急激に進むことは無く,危機的状態ではない.

本来であれば,中央の△部分にはガーゼが通り,容器上部で広がっていなければならない.

タッパーの中は幼虫だらけ.

初齢から終齢まで入り乱れている.

交換終了.

この位の数を飼育していると,交換サイクルは約40日ほど.

2010 .3.11

ビートルローチ 今頃? 産仔

family Blaberidae

subfamily Diplopterinae

genus Diploptera Saussure, 1864

species Diploptera punctata(Eschscholtz,1822)

昨年の9月(9/17),♀の脱皮直後の真っ白個体の時に,交尾されちゃった♀.

その♀を交尾終了後,♂から離し,単独飼育していた.

はたして,体が硬化する前の交尾など有効なのか?

交尾してから6ヶ月.

♀の横に幼虫がいる.

かなり多きい.

数えると10匹.

ワモンゴキブリは交尾してから最初の卵鞘を産み落とすまで約10日.

それが孵化するまで約45日.

2ヶ月あれば1齢幼虫の姿が見れるわけであるが,本種は半年要した.

何度観察をやめて飼育ケースに戻そうと思ったことか.

これで今後,白♀交尾を見ても動揺はしない.

2010 .3.10

ヤマトシロアリ 4ヵ月後

最近忙しく,放置していた.

セットして4ヵ月後の状態.

シロアリが見えない.

朽木マットは乾燥しているのか,湿っているのか判定できない.

上部セントリコンデバイス破片を触ったら中が外皮残して空洞となっていた.

数匹しか確認できない.

今後どうするか?

検討中.

2010 .3.9

マダラサソリ産仔3日目

少し大きく,色もはっきりとしてきた.

3日前は前個体前を向いていたが,そろそろ動き始めているのか,ばらけてきた.

2010 .3.8

アイスポットローチ 床換え

family Blaberidae

subfamily Blaberinae

genus Lucihormetica Zompro & Fritzsche, 1999

species Lucihormetica subcincta(Walker,1868)

本種の繁殖にやっと成功したので,飼育方法としての柔軟性がまだ分からないので,とりあえずオガサワラゴキブリのように飼育をしている.

食性は朽木も齧るし,マウス固形飼料も良く食べる.

マット飼育をしていると,床の交換時が分かりにくいが,マットの総量が3割ほど減ったので交換することとした.

篩にて幼虫を拾う.

幼虫が小さいと,篩の目から落ちるので,篩を使った手抜き選別は幼虫の大きさがポイントとなる.

♀成虫と幼虫.

♂成虫.

変わったゴキブリである.

このように集まる.

新しいケージ.

古いケージと視覚的に違うのは水容器が綺麗なところだけ.

2010 .3.5

マダラサソリ産仔

最近,土産物に加工される為数が減ってきていると聞いた事がある.

まあ,普通の人はサソリなんぞ減るどころか,いなくなった方が良いと思うかもしれない.

そんな訳で,こちらは殖えています.

小さいので,ゴキブリのように多頭飼育でき,スペース的にも助かっている.

皆同じ方向を向き,綺麗なものである.

2010 .3.3

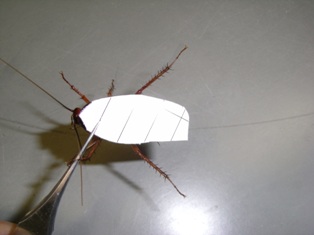

ワモンゴキブリ救出

営業所に研究用のネズミをもらいに行った.

営業所のゴミ箱は様々なトラップが落ちている.

今日はローチトラップにつかまったワモンゴキブリを発見.

まだ生きている.

しかも♀.

早速救出する事に.

幸い背面が粘着面に付着しているので,翅を切断すれば何とかなりそう.

まずは付着している箇所だけ切り離す.

こんな感じに.

なぜ背面が付いているのか回収した本人に聞いたら,ビル内を徘徊していたのでトラップを上から被せて捕獲したとの事.

やはり翅はどうにもならないので切断.

前胸背板はゆっくりはがす.

小麦粉をふりかけ粘着を無効にする.

洗って乾かして完成.

さて産卵してくれるだろうか.

2010 .3.2

ニシインドローチ Phoetalia pallida

family Blaberidae

subfamily Blaberinae

genus Phoetalia Stål, 1874

species Phoetalia pallida(Brunner von Wattenwyl.1865)

ここの所忙しく,丈夫な種は放置気味で,給水器の水が切れている事に気が付かなかった.

新しい給水器を入れると,次から次に集まってきた.

ゴキブリの花が咲いた.

2010 .3.1

ワモンゴキブリ交尾

ワモンゴキブリ Periplaneta americana (Linne)などのゴキブリ科のゴキブリは,

単為生殖することが知られている.

他にもトビイロゴキブリ,クロゴキブリ等が調べられている.

そんな神秘的な生殖を私も見てみたく,ワモンゴキブリは様々な飼育形態で飼育している.

そんな中1つのケースの個体が交尾していた.

見慣れたゴキブリだが,交尾は意外と見た記憶がないのに改めて驚いた.

2010 .2.26

ハイイロゴキブリ床換え

床換え前.

ケース下面は糞だらけである.

餌と水容器を入れた新しいケースを用意.

古いケースに並べておき,シェルターごと移動する.

本種は紙類を良く齧り,この様にシェルターの下部はなくなっている.

少し湿り気を帯びた糞が大量に溜まっていた.

2010 .2.25

ハイイロゴキブリ

family Blaberidae

subfamily oxyhaloinae

genus Nauphoeta Burmeister, 1838

species Nauphoeta cinerea (Olivier,1789)

本種は本属で1種しか発見されていない.

体長は25mm内外.

ペットの餌さとして日本国内で飼育されている.

Henschoutedenia flexivitta (Walker, 1868)ジャイアントロブスターローチに雰囲気が似ているが,全くの別属.

卵胎生で非常に良く増える.

沖縄などの倉庫のような建築物内で発見されているようで,自然界では繁殖していないと思われる.

この個体群も,国内採集だが輸入資材について持ち込まれたものである.

幼虫は各齢も同じような外見で,腹部が長く,腹節に白いバンドが入るため,

縞模様に見える.

♀成虫が卵鞘を持つと,腹部が異様に長くなる.

2010 .2.24

ゴキブリ飼育資材

マダラゴキブリ類には必ず水が入ったプール状の容器を入れている.

また,部分的な湿地帯を作る時に重宝する.

これがストック状態.

ケージの大きさや,生体の大きさなどを考慮し,様々なサイズを使い分けている.

これは,そのタッパーなどに入れるマット類.

左はヤシガラマット.

右は落ち葉.

通気は維持して,雑虫が入り難いように防虫シートを蓋の開口部に貼り付けている.

開けるとこうなっている.

下が土,上が朽木マット+

これも通気は維持して,雑虫が入らぬように防虫シートを貼っている.

2010 .2.23

マダラゴキブリ床換え

一見綺麗に見えるが,昨年夏より飼育を始めて初めての床換えである.

水容器のガーゼは腐敗によりカップの内外で分裂.

上に水苔が残っているので乾燥を見落としにくい.

タッパー内の落ち葉は良く食べられ,その下のマットは糞が堆積している.

左から右へ生体を移す.

左のケース底には,丸い独特の糞に黴が生えたまっていた.

2010 .2.22

ワモンゴキブリ羽化

ワモンゴキブリやチャバネゴキブリは,実験に使用する対象としての観察は行なうが,飼育段階での特別注意を払って観察はあまりしない.

そんな中,ふと見ると,脱皮したばかりの翅が縮んだ個体がいた.

当たり前の良く見る状態なのだが,今日は妙に感心してしまった.

ワモンらしい形態である.

白いゴキブリがいたらさぞかし綺麗であろう.

2010 .2.19

マダゴキ類初齢幼虫

マダゴキ類の初齢幼虫の死骸が気になっていた.

最初は脱皮殻かと思っていたが,良く見ると身が入って潰れている.

3齢以上の個体はあまり見られない.

ちなみに,私の飼育法は,極力マット等の床材は入れず,

簡単飼育を目指してシェルターだけで飼育しているが,

マダゴキ類は大きすぎて通常のシェルターに入りきらないため,

卵のクッション材を使っている.

こんな感じ.

もしかして,小さい幼虫は卵パックでは隙間が広すぎて,

成長に良くないのではといつものダンボールシェルターを入れてみた.

小さい幼虫はほとんど潜り込んでいる.

2010 .2.18

ファニーマウス

ねずみグッズをもらった.

有り難い事です.

この種は私も以前購入していたのですが,時と共に体毛が変化しているようです.

右が数年前に私が購入したもの.

中央が昨年,某営業所の所長より頂いたもの.

そして左が最近,本社の人より頂きました.

3個揃えるまで,バージョン違いが発生しているとは思いもよらなかった.

これから目が放せないグッズとなりそうだ.

2010 .2.17

イエゴキブリ 各齢幼虫

ゴキブリは1ペアで飼育を始めても,2~3年もすれば各齢数の幼虫が混在しだす.

イエゴキブリもやっとそんな状態になってきた.

良い傾向ではないだろうか.

害虫種として扱われているが,繁殖力から見るとどうかと思う.

飼育環境は湿度を高めたり色々やってみたが,今はこんな感じ.

2010 .2.16

ヤエヤマキスジゴキブリ幼虫2

Symploce yayeyamana Asahina 幼虫

昨年夏孵化の幼虫たちがずいぶんと大きくなってきた.

終齢に近い齢数であろう.

このまま成長すると,春に成虫.

夏に孵化.

サイクルとしては1年未満と言ったところか.