ゴキブログ一覧

2012 .7.23

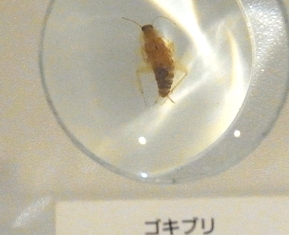

科博のゴキブリ

The cockroaches which I watched at a National Museum of Nature and Science,Tokyo

科博は意外と敷居が高く,今回始めていった.

流石の科博もゴキブリは展示が少なく,今回はこのくらい.

土壌生物の紹介コーナー.

ツチゴキブリの幼虫?

ジャングルの樹に生息する昆虫コーナー.

良く分からない小さな個体が無数に並んでいる.

世界の昆虫コーナーの一角.

こんな感じ.

2012 .7.20

ムカデの魅力

Charm of the centipede.

龍を見た事がある訳ではないが,ムカデの捕食シーンはそれを連想させる.

噛まれたら痛いが,それを上回る魅力がある.

2012 .7.19

マレーシア産ホラアナゴキブリ

Nocticola sp. collected in Malaysia.

どこにいるか分かりますか?

日本のホラアナゴキブリより一回りほど大きく見える.

1♀で,手元に来て1ヵ月.

当初,すぐ★になるかと思ったが,元気に走り回っている.

もしかしたら,卵鞘も生んでいるかもしれない.

2012 .7.18

ユーカリ食い

Eucalyptus of the bait.

地中に持ち込んで食べていると思ったが,そうでもないらしい.

蓋を開けたら逃げると思い,ケージ越しに写真を撮ったが,開けても食らいついていた.

やはり好きなんでしょうね.

2012 .7.17

オリンローチ

Dorylaea orini [temporary name]

調べて知ったのですが,「仮称」のようです.

雄は有翅,雌は無翅.

コワモンゴキブリ小型版ですね.

ちなみに,コモンネームはMalaysian zebra-stripe cockroach

ゼブラの小型版にも見えますか.

2012 .7.13

Therea olegrandjeani 卵鞘

Ootheca of Therea olegrandjeani.

本種近似種の卵鞘は,マットにバラ産みのうえ,孵化までの時間か長い.

その為,累代が重なり,個体数が増えてくるとマット内が卵鞘だらけになる.

そこで,古い(孵化が完了)卵鞘と新しい卵鞘の見分ける一つの目安.

色.

普通,茶色(黒)が卵鞘の一般的な色だが,この卵鞘は茶は×卵鞘.

新しい(生きている)卵鞘の色は,薄緑の粉がふいたように見える.

わかり難いかな.

ただし,これは私の私見であり,データは取っていないので参考程度に.

2012 .7.12

マダゴキ黒の固定

System fixation of the [Madagoki] Gromphadorhina portentosa ‘normal’:

2008年に「フルーツゴキブリ」の黒ばかりを集め,飼育していた群れがある.

結果は黒ばかり.

現在,このような品種として流通している種が結構存在する.

クワガタなども○○系統などとして楽しんでいる人々がいる.

ゴキブリもまた,こういった楽しみもありだと思う.

2012 .7.11

オガサワラゴキブリの産卵

Laying eggs of the Pycnoscelus surinamensis.

産卵中.

この後,体内に収納し,約40日後に子供が出てくる.

なお,この個体は P.surinamensis.

雄は出ない.

2012 .7.10

仲良しクマネズミ 2

Good friend roof rat 2.

クマネズミも地球に生きる生物のひとつ.

2012 .7.9

トビイロゴキブリ感染実験

The infection experiment of Periplaneta brunnea.

例の全滅トビイロゴキブリ生き残り,最後の1匹が死亡した.

体色が見るからにおかしい.

それを,トビイロゴキブリ淘汰集団に入れ,様子を観察.

果たして,このグループも全滅するのか?

2012 .7.6

ゴキブリの食事マナー

The meal manner of the cockroach.

小型のゴキブリはこんなことはしないと思うが,ワモンゴキブリは結構手に持って飯を食う.

2012 .7.5

ガイマイゴミムシダマシ

Alphitobius diaperinus.

グリーンバナナローチケージに異変.

こんな事ではいけないのだが,忙しく,繁殖順調な種は目が行届かなくなっている.

全ての種の飼育環境を見直している最中だが,こんな事も.

飼育頭数が逆転していた.

幼虫うじゃうじゃ.

成虫うじゃうじゃ.

床換え後.

結局,グリーンバナナは30匹いなかった.

冷や汗出ますね.

皆さんもご注意あれ.

2012 .7.4

サツマツチゴキブリと卵鞘

The female and ootheca of Margattea satsumana.

卵鞘を持つ親はキレイだ.

2012 .7.3

ハワイシロアリの今

The present situation of the Incisitermes. Immigrans.

側面からは動きが見えなくなって,心配していたら,裏にはこんなに群れていて嬉しかった.

2012 .7.2

小笠原諸島 最終日

The last fainal day of Ogasawara Islands Chichijima.

最終日,少し時間が出来たので,ネズミトラップの回収ついでに小港海岸に寄った.

トンボ.

保護色で「ホッ」としているアノール.

交尾中のアノール.

カメラを構えていたら案の定睨み返された.

2012 .6.30

小笠原 父島 2日目

The second day of Ogasawara Islands Chichijima.

土曜ですが小笠原なので,本日の生き物.

卵嚢を抱えたクモ.

卵を保護しているハサミムシ雌.

オオムカデ.

13cmほど.

まだまだ小型ですね.

以前はもっと大きな個体が普通にいた気がしたのですが,オオヒキの影響か.

年々小型になっていく.

オカヤドカリ.

超小型.

可愛いですね.

チャイロネッタイスズバチ.

外来種ですが,大型で綺麗なハチです.

2012 .6.29

小笠原 父島 1日目

The first day of Ogasawara Islands Chichijima.

昨晩は今年最後に近い羽アリが出ました.

イエシロアリ.

それを求めて集まるオオヒキガエル.

ちょっと多すぎ(笑).

オガサワラカミキリモドキ.

カミキリ.

種名忘れました.

ハツカネズミ.

可愛い.

2012 .6.28

おがさわら丸船内にて

In Ogasawara-maru inboard.

世界自然遺産に登録されて以来,島を訪れる人が増え,島への唯一の交通機関である小笠原丸は毎便大変な人だと聞いていた.

実際,今年の6月から船の定員を1,000名越えだったのを700人程度に減らし,現実的な定員になったようだ.

しかし,以前ほどは快適な(ゆったりとした)人口密度での船旅はかなわないと思っていた.

が,何とか今便は以前と同等の船旅を得ることが出来た.

今便の乗船者数は 人,この範囲であれば,運が良ければ以前と同等も可能性ありと思われる.

2等船内.

もう少し,寝床の幅が広がっているかと思ったが,見た目では変わらない.

今回,一晩仮宿となったスペース.

寝床壁面に動くもの発見.

ハエトリグモです.

たぶん幼体.

東京から乗ったのでしょうか.

客室内には餌となる虫はいません.

と言う訳でお持ち帰りします.

2012 .6.27

ツチゴキブリ雌と卵鞘

The female and ootheca of Margattea kumamotonis kumamotonis.

地味だが,好きです.

良い形をした卵鞘.

本日より小笠原に行ってきます.

巨大なムカデ・極小のゴキブリ見たいですね.

2012 .6.26

炭カルの代用品 結果

The experimental result of calcium carbonate.

約1週間後.

ゴキブリは蓋まで到達していない.

頻繁に登ろうとした所はタルクが落ちている.

しかし,登攀阻止性能としては使えると思う.

1㎏500円(送料別)なら安いし,100ケージ1年以上でも使えるだろう.

2012 .6.25

硫黄島 6月の生物 2

The living thing of Iwo-To. June, 2010.The 2.

オガサワラゴキブリ♂.

何時来ても夜になるとこのように葉上で見ることが出来る.

ミナミヒラタゴキブリ多分♀.

ヒメチャバネゴキブリ 多分♀.

おまけ.

雲に覆われる擂鉢山.

2012 .6.22

硫黄島 6月の生物 1

The living thing of Iwo-To. June, 2010.The 1.

作業中に出てきたオオムカデ.

結構大きく見えるが,これより巨大な個体を見たことがある.

それは残念ながら死亡してしまった.

父島にも同種と思われるオオムカデが生息している.

来週行くので楽しみだ.

窓に止まっていた蜂.

硫黄島の坑内にはゴキブリヤセバチをよく見かける.

ワモンゴキブリの卵鞘目当てと思われる.

アカカミアリ.

1匹程度ならチクリとする程度.

群れてやられたら酷く腫れるそうだ.

その巣.

鳥.

2012 .6.21

事務所に迷惑客 エタノール殺虫

The visitor who is annoying to the office.

I kill insects with ethanol.

普通の事務所ビルならチカイエカ.

私が入っているビルはマンホールが無いので多分アカイエカ.

昆虫飼育室,この事務所も実験用昆虫を実験・飼育しているので殺虫剤は一切使わない.

そこで登場するのが,ハエ叩き.

しかし,今回の迷惑客は蚊なので,ハエ叩きを取りに行く間に逃げられてはいけないのと.

このサイズの昆虫なら消毒用エタノールで取り押さえられるのでこいつでシャワー.

処理後.

ちゃんと御用となった.

ショウジョウバエサイズまで楽勝.

イエバエも追い詰めればこれで捕獲できる.

まだ生きているので,これで安心せずしっかり捕獲し,ついでにキレイな複眼でも見せてもらう.

害虫の体も,よく見ると綺麗ですよ.

2012 .6.20

九州TV出演

Of Kyushu appeared on television

5月末に収録した番組.

超音波防鼠機に関する内容でした.

この日は前日からカゼで声が出なく,当日もひどい状況でした.

しかし,収録のときは奇跡的にぎりぎり声が出て何とか終了.

関係者の皆様有り難うございました.

2012 .6.19

ワモンゴキブリ W卵鞘

Twins ootheca of Periplaneta Americana.

ワモンゴキブリの単為卵鞘は,短く(卵数減少)なったり,色が白色だったりと,様々あるが,数百見てきて,これははじめて見た.

裏から拡大.

右の卵鞘は穴が開いて中は空洞.

左は穴は開いていないが,おそらく卵は入っていないだろう.

が,念のため孵化する50日間ぐらいは保管する.

2012 .6.18

炭カルの代用品

The substitute of calcium carbonate.

問い合わせが多い炭カル購入方法.

いろいろ調べたが普通では難しい事が良く分かった.

代用品としては「タルク」が一般的だが,試薬のタルクはどうにも使えなかったのでネットで購入できる物で試した.

商品がこれ.

1㎏483円.

FRPの材料として販売していた物だが,早速実験.

エタノールに溶いた状態.

塗った状態.

むらができ易いが,まあそれっぽく見える.

後はチャバネゴキブリを入れ様子を見る事に.

次週結果報告予定.

2012 .6.15

事務所の珍客

Unexpected guest of the office.

前の事務所はハエトリグモやクロゴキも訪れた.

この事務所になって始めての来客.

ナミテントウ.

忙しい仕事の合間で「ホッ」とした瞬間.

ネットで調べると,4紋型というタイプのようだ.

どこから入ってきたのか.

室内にはアブラムシもいないので,窓から退去してもらった.

2012 .6.14

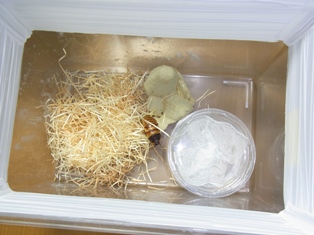

Elliptorhina chopardi 床換え

The care of the Elliptorhina chopardi.

マダゴキ系には最近はこの様な木のチップを使っている.

確か,ショウジョウバエ培地に混入させる用の資材だった気がする.

結構いろんな種に使える.

新セット.

マダゴキ系全般に言える事だが,水のみ場のガーゼが変な劣化をする.

これがまた変な臭いがする.

仔もとれているが,この量の卵鞘産み捨てが気になる.

2012 .6.13

ヤマトヤブカ

Aedes japonicus.

O木氏より.

なかなか綺麗に撮りますね.

私には出来ません.

林に普通に見られ,発生源(ボウフラ)は岩の窪みの水溜りや樹洞,廃棄された機器の水溜り,墓石の水溜りなど.

2012 .6.12

トビイロさらにその後

Of the Periplaneta brunnea next; afterwards.

さらに8匹死亡.

恐ろしすぎます.

残り2匹.

中齢幼虫でシェルターに潜っているので雌雄の確認はしていない.

ペアでなければOUT.