ゴキブログ一覧

2012 .4.23

Therea grandjeaniだらけ

Absorbed in Therea grandjeani.

これだけ揃うと圧巻.

似たような写真をどこかで見た気がするが.

2012 .4.20

Eurycotis sp.成長

Growth of Eurycotis sp.

生後3ヶ月でこんなに大きくなった.

15~20mm.

ここまで来るともう安心サイズ.

今も卵鞘は孵化しており,何とか安定してくれそうだ.

2012 .4.19

ウスヒラタゴキブリ F1

First Filial of Onychostylus pallidiolus pallidiolus.

いつの間にか幼虫発生.

冬の加温飼育の為,数匹の幼虫は真冬に羽化し,短命で終わっていたが,

わずかに残った幼虫がペアで羽化し,産卵していたようだ.

伸び方から加齢直前のように見えます.

オガサワラウスヒラタは普通に増えているが,本種はどうであろう.

毎回,F2~3あたりでクラッシュするので,その頃までは要注意である.

2012 .4.18

オガサワラゴキブリ卵鞘

Ootheca of the Pycnoscelus surinamensis.

産仔予定だったメスのケージで発見.

卵は成長してはいるがまだ未熟.

1日保管し観察したが,孵化する気配はなし.

2012 .4.17

チカイエカ

Culex pipiens molestus

ビルの湧水槽などに多く生息する.

特徴は

① 一回目の産卵を無吸血で行う事が可能.

② 狭所交尾性.

③ 非休眠性.

④ 人血嗜好性.

昨晩訪れたネズミの現場で目撃したので記念撮影した.

刺されなければ嫌いな生き物ではない.

しかし,一度発生すると,駆除が厄介なケースが多く,甘く見ていると痛い目にあう.

2012 .4.16

Therea grandjeani 新成虫

New imago of the Therea grandjeani.

最近大量に羽化が始まった.

羽化直後は,翅の白い斑が汚れておらず,白と黒のコントラストが大変美しい.

左雄.

右雌.

水がなくなっていて,入れたら夢中で飲んでいる図.

動かないので写真が撮りやすい.

2012 .4.13

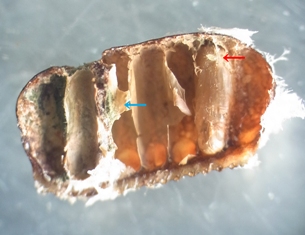

孵化卵鞘の内部(ワモンゴキブリ)

The inside of ootheca which hatched(Periplaneta americana).

卵鞘内の卵数13卵.

孵化幼虫6個体.

単為生殖卵鞘だと平均的な成績.

しかし,中を見て驚いたのは,カビた卵(青←)やダニ(赤←)が徘徊していること.

私の今までの常識では,こういった破壊された卵鞘は,孵化しないと思っていた.

驚きました.

卵鞘の良し悪しは,見た目で判断出来ないことが分かった.

2012 .4.12

キスジワモンゴキブリ雄の翅上げ

Wing raising posture of male in the Hemithyrsocera histrio.

動きが素早く,オートフォーカスしている間に,移動してしまいピントが合わない.

さらに,ケージ越しに撮影のため,クリアーに移らない.

20枚ほど撮って,一番良い写真.

2012 .4.11

Polyphaga saussurei 産卵

Laying eggs of the Polyphaga saussurei .

本属の産卵で,腹端に産み落とす直前の状態は良く見ることが出来る.

これは,ちょうど卵鞘形成途中の状態.

本属の卵鞘の特徴は,竜骨部の突起が単純な山型ではなく,釣り針状の曲がった形をしていること.

どんな風に生むのか少し,疑問に思っていたがこのような状態であった.

意外と普通.

こんなに複雑な形にする必要がどこにあるのだろうか?

本属の産み方は,飼育状態(乾燥したヤシガラマット)では,マット内にばら撒き産卵している.

そこから想像するに,生み落とされた卵鞘は,その場所を移動し難くくするため,根や繊維状の物に引っかかり,転がらない様になっているのかも知れない.

生息環境を見てみたいものだ.

雌雄の区別は,右が雌,左雄.

違いはあると思う.

2012 .4.10

スイングフォグ

Swing fog.

スイングフォグをご存知だろうか?

私が入社した20数年前は,ビルの殺虫業務では定番の機材であった.

何に使うかというと,殺虫油剤を熱で気化させて煙として散布する機器である.

油を熱で気化させる構造のため,火災の原因になるなど,熟練したものが扱わないと危険な機械であったため,今ではほとんど見ることも無く,倉庫の肥やしになっていることが多い機材である.

どこから見ても,懐かしいというかカッコイイ.

思わず持ち帰りたくなったが,新幹線内をこんなもの持ち込んだら逮捕されるだろう.

何かの機会に持ってきてもらうこととする.

この長い筒状の部分が,熱で真っ赤に熱せられ,夏はつらい作業であった.

これは,現在販売されているタイピより一つか二つ古いタイプ.

薬剤タンクが鉄製でレトロな感じがする.

先週,仙台に出張した際,営業所の倉庫で発見した.

近年,蚊成虫が媒介する感染症侵入に警戒して,このような散布機が見直されてきている.

果たして再び使われる日は来るのだろうか.

ちなみにこの器械,今買うと1台42万円ほどするスゴイ器械である.

2012 .4.9

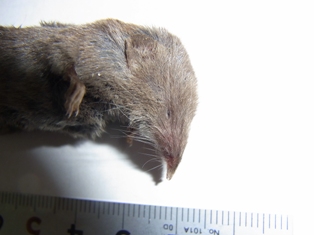

ジネズミ

Crocidura dsinezumi.

哺乳綱

トガリネズミ目

トガリネズミ科に分類される.

ネズミと付いているが,クマネズミなどはネズミ目に属し,モグラに近い.

茨城の現場にて,O木所長が拾ったものを譲っていただいた.

既に死亡していた個体.

良く見ると,腹部に傷があり,少し腹が膨らんでいた.

目が小さい.

かわいい顔をしていますね.

2012 .4.6

トウヨウゴキブリ復活

Revival of the Blatta orientalis.

おかしなクラッシュをすると,復活し難いことが多いが,これは比較的簡単に復活した.

これで一安心.

2012 .4.5

ドワーフヒッシングコックローチ

Elliptorhina chopardi.

2011年の滅びそうな血統は,予想通り子供を生む事無く滅びました.

いったい何が起ったのでしょう.

ゴキブリを飼育していて,ある種が大繁殖の末,突如消えていく.

数年に一度経験する.

本種も,非常にメジャーな種であったが,クラッシュした後の死滅までは容赦なかった.

これは新血統.

やっと仔が出た.

マダゴキ系は,1ペアからの飼育難易度は,他のゴキブリに比べ高い気がする.

2012 .4.4

アメリカカンザイシロアリのその後

After that of the Incisitermes minor.

今年,1月に出家したコロニーのその後であるが,面白い変化が無く,今日に至る.

それでも動きは少しあった.

木材に穴を開け,出入りするようになったが,安住の地は光が当たる外側.

いつ見ても,このあたりを徘徊している.

2012 .4.3

タイ産 Periplaneta sp.やっと復活

Revival of a Periplaneta sp.

昨年夏にノミバエが侵入し,再生が上手く行っていなかった.

何度か床換えを実施し,やっと卵鞘が孵化していた.

数時間するとクロゴキそっくりの幼虫となる.

が,大きさは2まわりほど大きいか.

2012 .4.2

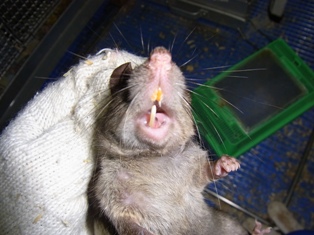

クマネズミ 頭骨に見る門歯異常

The abnormalities of a incisor seen to skull.

先日の門歯異常を書いていて思い出した.

数年前に,新宿の雑居ビル内飲食店舗天井裏で見つけた頭骨.

こちらから見ると,象の牙のように見える.

4本のうち,1本でも噛み合わせが狂うと,とんでもない複雑な伸び方となる例.

こうなるまで生きていたというのもスゴイ.

2012 .3.30

ツチゴキブリ飼育

Breeding of Margattea kumamotonis kumamotonis

サツマツチゴキブリは毎年失敗するが,本種はこの状況で上手く言っている.

卵鞘持ちの雌.

1齢幼虫.

かなり小さい.

野外で見つける事は難しそうな大きさ.

2012 .3.29

フェモラータオオモモブトハムシ

Sagra femorata.

K田君よりもらった.

噂は聞いていたが,綺麗な虫だ.

中国南部,インド,タイなど東南アジアに分布する.ハムシとしては大型の種.

外来種で,ペット昆虫が逃げ出し定着したとも言われている.

2012 .3.28

シミ類の飼育

Breeding of silverfish.

英名ではSilverfish と思っていたが,Wikimediaによると「bookworm」とも呼ぶらしい.

シミ類の飼育は,カンザイシロアリ同様,水は与える必要ないようなイメージであったが,マダラシミを飼育した際,その言葉を信じ,水を与えなかったら簡単に全滅した.

そこで,現在は飼育環境には水の噴霧はしないが,水皿を入れるようにした.

すると,全滅しなくなった.

これは,オナガシミの容器.

タッパーで,餌はトイレットペーパーとテトラミン.

2012 .3.27

ヒメヒョウホンムシ

Ptinus clavipes.

成虫体長3mm内外.

雌雄異型で雄は細長く,雌はラグビーボール型.

従って,この個体は♀.

成虫の発生は,通常の昆虫類と違い,秋から春にかけて発生する.

ホストはネズミの糞,皮,乾燥キノコ,宇空くそう動物死体,貯穀類など.

過去に,神奈川でも,冬に大発生した記録がある.

大阪の営業所から送られてきた.

喰いそうな物を入れ,放置.

同じヒョウホンムシ科のニセセマルヒョウホンムシGibbium aequinoctialeは飼育下でも容易に増やす事ができるが,本種は入手自体がまれである事も含め,飼育している人は少ないだろう.

2012 .3.26

門歯の異常

The abnormalities of a incisor.

下顎の門歯が1本無いと思ったら,上顎の門歯も可笑しな伸び方をしている.

元気そうなので,しばらく様子を見る.

2012 .3.23

セスジシミ

Ctenolepisma lineata

シミ類は,死亡すると乾燥状態では縮んでしまい,標本にする気がなくなる.

たまたまこの個体は,直後のように良い状態で発見されたので,写真が取れた.

今の事務所に越してきた時に採集して,繁殖を試みたがダメであった.

現在シミ類は,非常に少なくなり,見る事も無くなりつつある.

一応害虫なので,保護せよとは云わないが,見つけたら捕獲して飼育するのも楽しいと思います.

餌はトイレットペーパーを良く食べます.

2012 .3.22

Blattellidae spec. Mauritius飼育

Breeding of the Blattellidae sp. Mauritius.

最初,容姿から判断してマットレスの状況で飼育していたら,滅んだ.

そこで,国内野外種のように,マットを入れたら増え始めた.

2012 .3.21

ワモンゴキブリ,トビイロゴキブリ幼虫の尾肢の違い

The difference in the cercus of the larva of Periplaneta americana and a P. bruunea.

ゴキブリ類の幼虫形態は皆良く似ている.

この2種も同属なので似ている.

しかし,種が違うので違いは必ずある.

トビイロ尾肢,横.

ワモン尾肢,横.

トビイロ尾肢,正面.

ワモン尾肢,正面.

似ているように見えるが,正面から見ると姿勢が違う.

個人的にはトビイロが直立していて好きですね.

2012 .3.19

Archiblatta hoevenii end.

Archiblatta hoevenii end..

主のいないプラケを放置していても,邪魔なので中の卵鞘を調べて見た.

形は申し分ない.

しかし,皆スカスカであった.

これにて本種は終り.

2012 .3.16

赤いダニ その後

Red ticks . After that.

何を食べているか全く分からなかった.

死んでいく時は,体が縮んでしまうが,赤い皮膚は鮮明な色のまま土の中に残る.

結局,謎のまま終わった.

2012 .3.15

グロウスポットローチ大繁殖

Large breeding of Lucihormetica verrucosa.

ゴキブリの中でも屋内害虫種は,単独で飼育するより,集合させて飼育した方が成長が早い事は知られている.

野外種はどうかというと,そういった研究はあまり見た記憶が無い.

野外に生息する種を採集しても,一箇所に集合しているのは見た事が無い.

したがって,単独を好む傾向が強いのかも知れない.

本種も野外に生息する種だと思うので,1匹当たりの生活範囲は個体同士が触れ合う環境ではないだろう.

従って,こんな環境は好まないとは思うが,増えだすとこんな感じで増える.

本当に飼育しやすい昆虫である.

人類が食糧難になったら,やはり心強い友になるのでは.

2012 .3.14

マダゴキ類の寿命

The life of Madagasscar hissing roach.

インボイス Gromphadorhina portentosa “normal”

の謎の種(♀).

2009年10月に私の所に来て既に2年と5ヶ月.

最初はペアだったが,雄は1年ぐらい前に他界.

成虫で到着したので,成虫寿命は900日以上.

ワモンゴキブリの寿命が200~700日.

それよりははるかに寿命が長いようだ.

オオクワガタ並みの寿命である.

雌のみだが,そのうち産むだろうと思いつつ,全く産まない.

2012 .3.13

Archiblatta hoevenii 残された卵鞘

Ootheca to which Archiblatta hoevenii was left behind.

この写真では,4個卵鞘が分かる.

いかにも孵化しそうな卵鞘だが,たたくと乾燥した音が響く.

他にもあるだろうが,孵化する気配が無い.

2012 .3.12

Archiblatta hoevenii 最後の時

At the time of the last of Archiblatta hoevenii.

過去のブログによると,昨年の7月以前に羽化した♀.

いくつも卵鞘を生んでくれたが,未だに孵化しない.

そしてついに,生きてはいるが,動けない状態になっていた.

本当に良い経験をさせてもらった.