ゴキブログ一覧

2008 .10.8

夜の風景 -森のゴキブリ-

コワモンゴキブリである.

街中よりも森の中のほうが圧倒的に多かったそうである.

私も本種はコンクリート建造物の周りでは殆ど目撃した事がなく,

屋外の広々とした植物の茂る場所でよく目撃する.

一方,ワモンゴキブリはどちらでも適応できているようだ.

2008 .10.7

夜の風景 -街中の小型種-

名護 街路樹の葉上にいた小型種.

ウスヒラタゴキブリかミナミヒラタゴキブリのどちらかだと思う.

植物はモモタマナであろうか.

沖縄には街中の緑地帯に様々なゴキブリが生息しており,

山の奥地まで行かなくても結構な種を見つけることが出来る.

2008 .10.6

夜の風景 -街中のワモンゴキブリ-

オキナワチャバネゴキブリ等を採集してくれたK氏より,写真も頂いた.

それぞれその種の生活実態が映し出されていて参考になる.

街中のゴキブリ,ワモンゴキブリである.

ワモンゴキブリは東京でも結構見かけるが,

熱帯の沖縄でも街中で見かける事が多かったそうだ.

果実の様なものを食べるワモン.

♂ですかね.

最初卵鞘をカムフラージュしているのかと思いましたが,

大きすぎるので何か食べているのでしょう.

大きなおなかをしています.

もうすぐ卵を産むのでしょう.

廃屋で遊ぶワモンたち,

通常はこのような排水の暗渠などに多く潜んでいると思われます.

逃げ足が速く,すぐ障害物の中に隠れるので,

これだけいても,捕獲するとなると結構大変です.

また,夜に変な行動をとっていると,犯罪者か変人と思われてしまいます.

2008 .10.3

チャオビゴキブリ前胸背

チャオビゴキブリ終齢幼虫.

前胸背に顔のような模様が見える.

2008 .10.2

チャオビゴキブリ 成虫

チャオビゴキブリのペアがやっと揃ったので,ご紹介したい.

こちらが♂成虫.

こちらが♀成虫.

色のトーンは同じであるが,翅の長さや,♀腹背面に同色の斑が入るため,

雌雄の見分けは付けやすい.

2008 .10.1

卵胎生の大型ゴキブリが罹る病気

サツマゴキブリ♀成虫の腹端部から,内臓のようなものが出ている個体がいた.

この症状,過去にヤエヤママダラゴキブリRhabdoblatta yayeyamana Asahina,

ジャイアントウッドローチArchimandrita tesselata (Rehn)でも見た事があり,

これはどうも卵胎生のゴキブリ(特に♀成虫に限って)に発生する症状だろう.

という事で紹介したい.

腹面より拡大.

ゴキブリが病気になっても誰も心配したり,残念と思う人はいないと思う.

まして,治療しようなんて考える人は「大ばか者」・「変人」と思われるだけだろう.

治療としては,症状が出た直後であれば,滅菌したガラス棒の様な物で押し込む事により,収納できると思うが,出てから時間が経って乾燥が進んでしまうと,元には戻らないであろう.

この出ているのは,保育嚢が脱腸のように出てきている感じがする.

よく見ると,袋の内部に白い内蔵のようなものが確認でき,

形から卵巣と思われる事から,生殖に関係する器官と推察するのが良いと思う.

2008 .9.30

オキナワチャバネゴキブリ 肛下板

もう一つの外見的な判り易い?相違点.

♂腹面腹端部の肛下板の形状,

これはオキナワチャバネゴキブリ.

こちらがヒメチャバネゴキブリ.

両種の違いは他にも体長,複眼間の黒条紋の太さの違いや,

複眼間の距離,触角の長さなどあるが,

検体数が少ないと,ちょっと手が出せない箇所である.

と思って肛下板を比較したが,これも数見ないと???のところが多い.

殖えたらもう一度比較したいと思う.

2008 .9.29

オキナワチャバネゴキブリ 前胸背

チャバネゴキブリ科 Family Blattellidae

チャバネゴキブリ亜科 Subfamily Blattellinae

チャバネゴキブリ属 Genus Blattella Caudell

オキナワチャバネゴキブリ Blattella asahinai mizukubo

最近,やっと少しずつ私のゴキブリ趣味が浸透してきたのか,

あちこちに旅行に行った人から,ゴキブリのお土産をもらう事が多くなってきた.

今回も,沖縄に旅行に行った虫キチ社員よりお土産で頂いた.

ありがたい事である.

お礼に何でも好きなゴキブリあげるよとと言うのであるが,

ほしいという人はそんなに多くない.

ついでに野外のゴキ写真を撮ってきてくれたので,そちらも今後紹介したい.

本種は何とペアで捕獲してきてもらった.

ヒメチャバネゴキブリに非常に良く似ている.

「日本産ゴキブリ類」により同定すると,確かにそのようである.

まず,前胸背.こちらはヒメチャバネゴキブリ.

「黒条紋の後端はやや尖って内方を向いて終わり,両側縁の輪郭はよりスムースで,かつ黒紋の前端もやや内側を向いて少し尖って終る.」

両側縁の輪郭が,よりスムースかどうかはこの個体だけではよく判らない.

こちらがオキナワチャバネゴキブリ.

「前胸背の1対の太い黒条はそれぞれ後方部で太くなっており,両側の縁の輪郭は凸凹の多い不規則な線をなす.また黒条の前端は細まって終る.」

という事である.

2008 .9.26

茨城のモリチャバネゴキブリ

ここの所,郊外に昆虫調査に出かける機会が多くなってきた.

前回の千葉県に続き,今度は茨城県に出かけた.

時間は夜に及んだ為,空いてる時間にちょいとゴキブリ探しをした.

探した場所は林縁部の林床.

モリチャバネゴキブリが非常に高密度で生息していた.

落ち葉をかき分けると,クモの仔を散らすようにいなくなるのだが,

ここは散ってもこれだけ残っている.

この時期は初齢幼虫から写真のサイズの中齢幼虫が多く,

成虫は卵鞘を付けた♀がたまにいるだけで,♂成虫を見ることはなかった.

2008 .9.25

残暑の中のお茶目なクマネズミ

クマネズミの飼育室は,ビル内の環境に近づけている為,

室温は一年を通して25℃~28℃を維持するようにしている.

しかし,様々な作業をすると夏場は臭い・痒い等,結構きつい状況になる.

そんな中クマネズミの意外な一面を見る事が出来るのは楽しい事である.

両手で針金を持ち,片足を上げたままのこの姿勢でこちらを伺っていた.

恐らく本人は,たまたまこの様なポーズのまま静止していただけだろうが.

しかし,何とも可愛らしいと思う.

はたして,ビル内でもこの様な仕草を見せているのであろうか?

2008 .9.22

オオゴキブリ科Panesthiidae(ヤエヤマオオゴキブリ)のマット交換

ヤエヤマオオゴキブリはタイワンクチキゴキブリよりもひどい事になっていた.

マットを掘っていくと次から次と死骸が出てくる.

ざっと集めてこんな状態.

中にはまだ生きているのでは?というような死骸もあった.

左がタイワンクチキゴキブリ,右がヤエヤマオオゴキブリ.

ヤエヤマオオゴキブリ幼虫の大きな特徴は中胸背に赤い斑が入るところ.

海外のオオゴキブリの中には,この赤色斑が4つあったり,大きいい斑が1つであったり,様々な色彩があるようだ.

しかし,成虫になると皆漆黒色になって見た目の変化はあまり無いようだ.

こうしてみると,非常に興味深い昆虫ではあるが,ただ飼育するだけであれば,

あまり張り合いのない種である.

2008 .9.19

オオゴキブリ科Panesthiidae(タイワンクチキゴキブリ)のマット交換②

マットを掘っていくと同時に出てきたのは,幼虫の死骸.

一匹は外傷はほとんど見当たらないような個体.

もう一つは上半身にダメージがある.

成虫が死ぬのは寿命なども考えられるが,幼虫は死んではいけない.

この現象は明らかに異常事態がケージの中で起きていた証拠である.

オオゴキブリ科の飼育をしていると,たまにこのような事態に遭遇する.

餌の不足と,親の縄張り形成の時の闘争などが原因ではないかと思う.

イエゴキブリもおかしな死亡が確認されたが,

ゴキブリといえども飼育は簡単ではない.

無事に取り出された幼虫たち.

もう少し気づかずに放置しておいたら,どうなっていた事か.

しかし,エサキクチキゴキブリは残念ながら1匹しか残っていなかった.

残念である.

新しいケージに放したところ.

すぐに潜って見えなくなった.

2008 .9.18

オオゴキブリ科Panesthiidae(タイワンクチキゴキブリ)のマット交換①

飼育環境内の密度が高くなると,頻繁にマット上に姿を現すようである.

しかし,繁殖状況(個体数)などは,マットをひっくり返さないと確認できない.

これはタイワンクチキゴキブリのケージ.

いつもこんな状態である.

そんなわけで,約半年ぶりで床替えを実施した.

今回替えたのは

エサキクチキゴキブリ Salganea esakii Roth

タイワンクチキゴキブリ Salganea taiwanensis taiwanensis Roth

ヤエヤマオオゴキブリ Panesthia angustipennis yayeyamensis

の3種

オオゴキブリ Panesthia angustipennis spadica(Shiraki)は全く繁殖の気配が無いので今回はパス.

マットを掘ると餌として入れておいた,クワガタ用産卵木が皮だけになっていた.

2008 .9.17

オオゴキブリ科Panesthiidaeのマット交換

朽木内に穿入して生活をするオオゴキブリ科のゴキブリは,生活の大半を材中に潜ってすごしている.

その生活や形態は,害虫として嫌われるゴキブリとは少し違い,

屋外の森や林の林床で人目に触れくことなくひっそりと生活している.

日本国内にはオオゴキブリ属が2種,

クチキゴキブリ属が3種生息している.

これはオオゴキブリ♂成虫.

クロいが全体艶が無く,翅も硬い皮状で,

まだこれは翅があるが,羽化後いつしか翅はボロボロになり短くなってしまう.

これは翅がだいぶ無くなって来たヤエヤマオオゴキブリ.

理由は雌雄で齧りあうとか様々言われているが良く判っておらず,

今後の研究が待たれる.

こちらはタイワンクチキゴキブリ成虫.

翅が最初から短い.

2008 .9.16

アルゼンチンフォレストローチ産仔

それから約60日後,35匹の子供が生まれた.

奇数という事は最低1匹は孵化できなかったのであろう.

ほぼ計算通りの数である.

大方の仔は母親の下にもぐりこんでいる.

マダガスカルゴキブリのときは,親の糞を食べていたが,

本種はその儀式は終ったのだろうか?

確認できていない.

持ち上げると1匹だけしがみ付いていた.

ゴキブリとはいえ,このような行動を見ると,可愛く感じる.

35匹の子供.

数えると34匹しかいないが,ちゃんと35匹いる.

体長は9㎜内外.

コロセウスと同じであった.

2008 .9.12

アルゼンチンフォレストローチ卵鞘排出

学名:Blaptica dubia

別名:デュピア

日本では餌用ゴキブリとして安価に流通している大型種.

今年6月20日に卵鞘を排出していたので隔離飼育した.

出している時か,戻している時かは,

写真のように卵鞘が縦になっている時は,出している時,

横になっていたら戻しているときのはずである.

この状態で卵鞘内の卵数を数えると16列まで確認できる.

面白い事に卵鞘接合部から中の卵鞘の数が確認できる.

綺麗に並んでいる.

すると,全て孵化すれば,仔の数は32匹+4匹ほどであろうか.

2008 .9.11

クロゴキブリ洗濯

我々PCO(ペストコントロール技術者)の仕事は,

日夜,都市に生息・繁殖する衛生動物のコントロールにあるわけだが,

仕事も汚れる内容のものが多い.

当然ネズミの生息域に侵入して作業をすれば,イエダニと戯れる事も良くある.

そんなわけで,作業服をすぐに洗えるよう,営業所には必ず洗濯場がある.

私もネズミ飼育室で仕事をした作業服は,イエダニが付く為洗濯している.

先日,いつもの様に洗濯が終り,干そうと洗濯物を取り出していると,

槽の中に,クロゴキブリ成虫が横たわっているのを発見.

哀れクロゴキブリは洗剤でスッカリ油分を落とされ,

いつものなまめかしい艶は無くなり,

風呂上りのさっぱりした清潔感のある外観となっていた.

腹端部の形状より♂であることがわかる.

臭いも嗅いでみたが,少しクロゴキ臭はするが,殆んど気にならない.

これなら「ゴキブリだもん」のクロゴキかき揚げにしても,

おいしく食べられそうであった.

2008 .9.10

長野のアマガエル

今年のお盆は,仕事の為帰省出来なかったので,日をずらして行ってきた.

夕食後,ふらふらと足湯を見学に.

理由はこれ.

2年前よりアマガエルの生息を確認していたが,今年もいました.

はたして同じ個体なのか?

生息数はいつも1匹だけなので,同じと信じたいが・・・.

寿命をインターネットで調べると,8年以上などがあるので,

同じ可能性は確かにある.

こちらは,道の駅の田んぼの近くに居た個体.

居るところには沢山居るが,この足湯は街中にあるので,

生息数が多い場所ではない.

2008 .9.9

マデイラゴキブリ 1齢幼虫

成虫や中・終齢幼虫はマットの上に出ているが,

初齢幼虫はマットに潜ってる事が多いようだ.

水容器をどけるとその下にいた.

拡大.

もう1匹腹端部が見える.

何とも地味な幼虫である.

ハイイロゴキブリの幼虫に似ている.

2008 .9.8

マデイラゴキブリ 幼虫

終齢幼虫は明茶色をしており,成虫と並べると存在感は幼虫にある.

2008 .9.5

マデイラゴキブリ Rhypharobia maderae成虫

本種はアメリカなどでは実験動物として普通に飼育されているらしいが,

日本国内ではあまり流通していない.

私もある方より入手しました.

大きさ的にはワモンゴキブリの大型個体ほどの大きさ.

体色が薄い色を基調としている為,見た目のインパクトはあまり無い.

成虫の体色は2色あるようで,黒系と茶系がある.

雌雄で違うのかと思ったが,そうでもないらしい.

もう一つ特徴として,臭いがある.

柑橘系といえば良い臭いだが,柑橘系のやな臭いとでも表現すれば良いのか,

ちょっとキツイ臭いである.

本種のデータはブログでも紹介した,「ゴキブリ実験ガイド」に少し記載がある.

体長 ♂40-44㎜ ♀42-50㎜

卵胎生で若虫の生長期間は127~150日.

亜熱帯・熱帯に分布し,屋内や農作物倉庫に生息するとなっている.

是非,野外採集してみたい.

2008 .9.4

千葉のモリチャバネゴキブリ

ハエ調査の合間に,ゴキブリを探した.

モリチャバネゴキブリだけは簡単に見つかる.

生息していた環境.

この時期,1齢を中心とした初齢幼虫ばかりで,

成虫・中齢以降の幼虫は見つからなかった.

落ち葉をどけるとすぐにいなくなる.

どこに隠れるのか良く見ていると,土の隙間にもぐりこんでいるのが判った.

2008 .9.3

ブラベルスコロセウス産仔

いつも卵胎生ゴキブリの子供が生まれるのを産仔と書いているが,

ブラベルス属やマダゴキなどを見ていると,

やはり産卵で卵鞘を体外に出すと同時に,

各卵から1齢幼虫が脱出してくるのである.

小形の種はどうか判らないが,マダゴキ類やブラベルス類の,

大型で観察しやすい種はそんな感じである.

というわけで,生まれた幼虫の数は34匹.

多いか少ないかは,もっとデータをためないと何ともいえない.

1齢幼虫の生まれたてのサイズ.

9㎜内外.

2008 .9.2

タマヤスデ交尾??

先週,千葉県 房総方面にハエ類の調査に行ってきた.

生息環境の調査をしている最中タマヤスデを発見.

屋外に放置された家具の下に,ダンゴ虫多数に混ざり3匹見つけた.

前から捕まえたいと思っていたが,意外なところに生息していて少し驚いた.

よく見ると模様の違う2匹がくっついている.

通常の細長い形態のヤスデは頭部に近い第7節辺りに生殖肢があり,

抱き合うように交尾を行うが,本種はどうなのであろう.

ちなみにこれはキシャヤスデの生殖肢.

2008 .9.1

ブラベルスコロセウスの卵鞘

今年の5/29に卵鞘を排出させた個体がいたので,別容器で飼育していた.

卵鞘の外皮は非常に薄く,内部が透けて見える.

このまま出して,今度は横にして保育嚢に収納.

その状態で孵化するまでの期間,卵を保護する.

卵胎生で,繁殖が上手くいかない種は,

このときに全て卵鞘が脱落してしまうようだ.

原因は良く判らないが,飼育環境に大分影響されるのであろう.

試行錯誤の毎日である.

67日後の8月4日に子供を産んでいた.

2008 .8.29

クロゴキブリの天敵 ハエトリグモ

飼育施設内は一年中加温しているため,クロゴキブリが繁殖している.

最近,あまりにも増えすぎたので,掃除機による駆除を行っているが,

助けてくれる生き物もいる.

クロゴキブリ初齢幼虫を捕獲したハエトリグモ.

拡大.

自分と同じ大きさのゴキブリをくわえている.

アダンソンハエトリ♀でしょうか.

結構ハエトリも最近増えつつあるような気がする.

東京でアシダカグモが捕れれば,放飼しようと考えているが未だ見たことが無い.

従って,クロゴキ成虫は野放し状態であ

2008 .8.28

上海土産

街中の虫屋で虫入れを購入した.

このように分解して,虫を入れる.

大きさはこんな感じ.

別の店はこの入れ物専門店があり,象牙で装飾されたものや,

高級骨董品のようなものも販売されていた.

ちなみにこれは10元.日本円にすると150円ほど.

中に入れる虫達は5元~10元で売られていた.

(今入っているゴキおもちゃは日本で購入)

2008 .8.27

上海ゴキブリ事情 まとめ

ゴキブリの調査は,仕事の合間にしか出来なかったが,

当初の予想に反して上海浦東地区では,ゴキブリを1匹も見ることは出来なかった.

ホテルのトラップも捕獲なし.

野外にかけたトラップは,

一日に何回も降る嵐のような夕立で吹き飛ばされて,水が入ってダメ.

上海に住んでいる日本人に聞いたが,やはりあまり見た記憶がないらしい.

という事は,東京よりもゴキブリが少ないのかもしれない.

唯一目撃情報として,「黄浦江の渡し舟の中で見かける」情報があったので,

次回行く機会があれば,調査してみたい.

黄浦江は水が汚く,生き物は何も見えない.

遊覧船や輸送船が沢山行き来している.

2008 .8.26

上海ゴキブリ事情 その3

住宅街を散策していると,熱帯魚・爬虫類・虫や植物,

怪しげな骨董品を売っている商店街があった.

観光客が行くような場所だと,すぐに「社長時計安いよ」「ロレックス,ロレックス」

と面白いようにいろんな方が声をかけてくれるが,

この商店街は多分知っている人しか入らないのだろう.

誰も声をかけてこないので,静かに落ち着いて見る事が出来た.

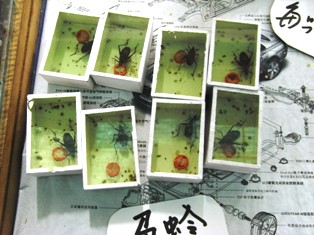

こちらでは,鳴く虫を虫ケースに入れ鳴き声を鑑賞する習慣があるらしい.

3種類の虫が売っていた.

巨大なキリギリス.

たぶん鈴虫.

鈴虫の半分の大きさの虫.

どれも1匹ずつ入っている.

買ったついでに店主にこの商店街でゴキブリは見ないか聞いてみた.

すると,たまに排水口や外で見るが,毎日見るほどはいないとの事.

確かに店内の棚隅なども見ても,ゴキブリの形跡は無い.

2008 .8.25

上海ゴキブリ事情 その2

ホテル到着.

泊まったホテルは浦東地区の四星のホテル.

とりあえず,トラップを設置する.

冷蔵庫下に黄色く見えるのがトラップである.

室内は見たところゴキブリの形跡は無い.

ついでに,今話題の南京虫(トコジラミ)の形跡があるか調べた.

無いようだ.

屋外にはコップトラップを仕掛けてみた.

夜の街を散策するが,姿一つ無い.

いかにもいそうな住居エリアから,近代的ビル群の中まで歩いてみる.

何もいない.

巨大なミラーボールの付いた「東方明珠広播電視塔」.