ゴキブログ一覧

2011 .9.12

オオモリゴキブリ雌成虫羽化

雄成虫出現から遅れる事約1ヵ月.

やっと雌が成虫となった.

小形種なので,雄とのズレがこの程度で済んだが,寿命もそれ程長くないと思うので,卵数の少ない1卵鞘から始まる飼育は,少しのトラブルでも累代が危うくなることを実感した.

この卵鞘の性比は雄が多い6:3.

孵化数はもう少し多かったと思うが,上出来だろう.

2011 .9.9

リュウキュウクチキゴキブリの巣

オオゴキブリに続き,クチキゴキブリの巣内様子.

ちゃんと飼育すれば,このような平和な親子関係を創れるのだが.

いつもこれで安心し,壊滅間際まで放置してしまう.

限られたスペース内での飼育頭数は制限があるようなので,数を増やしたい人は,ペア毎にケージ管理をした方がよいと思われる.

2011 .9.8

クロゴキブリの成長

飼育していても,夏から秋にかけて,クロゴキブリの成虫がMAXとなる.

クロゴキブリ成虫を使った実験をするのであれば,今が旬.

野外でも,これから成虫の死骸を良く見かける季節となる.

この成虫たちは,ちゃんと産卵し,来年に子孫を残し道端で朽ちていくのである.

2011 .9.7

Symploce pallens卵鞘

雄はどこにでもいるホソモリゴキブリの形態をしているが,

本種の雌は,個人的に好きな「ぷちっ」とした体形をしている.

白いが産下される時には茶褐色に色づく.

2011 .9.6

ゴキパッチン3種

商品名は「ドッキリガム」.

従って,ゴキブリは驚かす為の脇役なのだろう.

ガムに入るサイズで,万人が驚く嫌われ者として,たまたまゴキブリが選ばれた感がある.

KUTTE COOKMINT.

デザインはそっくり.

某営業所の事務員さんから貰いました.

ありがたいことです.

日本の企業がプロデュースしたようです.

ちなみに左からJUICY MINT(駄菓子やおもちゃ,Made IN CHINA)・Fresh-Mint(ベルギー製?A.ホリックさんからの頂き物)・KUTTE COOKMINTとなる.

そこで,以前からある2種と比較.

ゴキ全体.

良く似ているが触角や脚など細かい所は別型を使っていると判断できる.

前胸背板の形も違う.

触角の太さ,長さ,脚の棘.

形態の特徴を良く真似ているのは KUTTE COOKMINT であろう.

しかし,横から見ると

害虫ゴキブリの特徴である「扁平」.

これに関してはJUICY MINTが最も優れている.

まあ,どうでも良いと言えばそれまでだが.

2011 .9.5

Princisia vanwaerebeki 脱皮

大型種の脱皮は迫力がある.

この角度だと,まさかゴキブリとは思わないだろう.

ついでに,このまま白いと女性にも好かれそうだが.

2011 .9.2

真夜中の訪問者

飼育室前.

結構大きなアオダイショウが.

ここは4階なのだが,臭いでわかるのだろうか.

思わず捕まえて見たものの意外とおとなしく臭いもしない.

飼育しようか迷ったが,これ以上はゴキブリに迷惑をかけるので逃がす事に.

1階にもって行き,建物の隙間に逃がしてあげた.

それから約1時間後,また同じフロアーに出没.

逃げもしないので,マウスを差し入れると3匹平らげ,まだ欲しそうにしていたが,こちらのストックも限りがあるのでこれにて終了.

そのまま放置しておいた.

さらに1時間後.

5階のケージ棚でくつろいでいる.

この建物の主にしてしばらく様子を見る事にする.

2011 .9.1

浜名湖産サツマゴキブリ

殺虫剤を散布したら出てきたそうだ.

ピレスロイド系のため,何とか生き残ったようで,私の所についても元気に産卵していた.

余りまじまじ観察した事がなかったが,良く見ると前胸背前縁は白い縁取りがされ,黒褐色の体色の周りは赤茶に縁取られ,雌雄翅がない.

海外を見渡しても類似のゴキブリはあまりいない.

改めて,見直した.

2011 .8.31

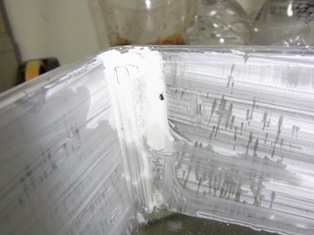

恐怖のノミバエ再来(後)

さて結果はどうかというと,ご覧の通り.

ざっと数えて30匹ほどが特大プラケ底面で転がっています.

水分の無い所では意外と短命のようです.

が生きた個体もかなりの数が飛んでいる.

一晩に50匹ほどがこのケースから脱走していた事になる.

防虫紙意外と役立たず.

もしくは,ノミバエ天晴れ.

どちらにせよ,このまま外に持ち出し成虫は大気開放.

さらに,中に入れたプラケも大気開放.

すごい数のノミバエが飛んでいったが,中の状態もすごい事に.

シェルターにも.

生きたゴキブリに喰い付いているとか,卵鞘に喰いいっているのは確認できなかったが,おぞましすぎる.

この後,再び捕虫紙を交換し様子見ます.

2011 .8.30

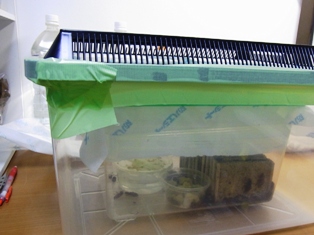

恐怖のノミバエ再来(前)

昨日,タイ産のPeriplaneta属のノミバエを駆除し,その際捕虫器の捕虫紙も交換したが,あっという間にこの有様.

これは絶対おかしいと思っていたが,忙しく全てを見渡す時間が無かった.

しかし,やっと発見.

トウヨウゴキブリBlatta orientalisが発生源であった.

丸々と太った成虫が無数に飛び回っている.

ウジも外から確認できるだけで数十匹.

????.

しかし,防虫紙も結構しっかり挟まっているようだし.

ケージからあれほど多く脱出できるわけは無い.

と思ったが念のためそのままの状態で特大プラケに入れて様子を見ることに.

特大プラケからも脱出しては困るので,養生テープできっちり遮断.

2011 .8.29

ニシインドローチ卵鞘

小さな体に長い卵鞘.

卵鞘が縦になっているので現在出産中.

この後,卵鞘は横になり保育嚢に収納され,卵が孵化するまで母親の胎内で保管される.

予定.

2011 .8.26

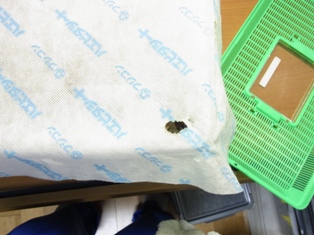

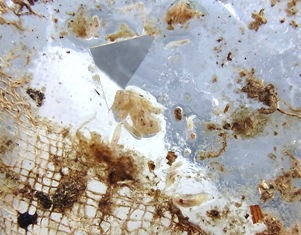

脱走

マダゴキ類の幼虫が棚周りを徘徊しているのに気がついた.

しばらく探すと防虫紙に穴が開いているケージ発見.

Elliptorhina laevigataのケージだった.

特別放置していた記憶はないが,体が大きいので,増えてくると炭カルの削りも激しくなるのだろう.

また,小型種であれば穴を開ける事はあまりないが,大型種は顎の力も結構大きいのでこんな穴が開く.

昔から,クロゴキブリなども,古書や和紙を使った絵などを加害する害虫として扱われており改めて害虫の面も持ち合わせている事を思い出した.

逃げた幼虫らは,早いうちに気がついたのでローチトラップと手により恐らく全て回収できたが,要注意である.

2011 .8.25

Paratemnopteryx couloniana 飼育

コロニーローチ.

特別コツがあるわけではない.

チャバネゴキブリと同じ環境で飼育できている.

良く増える.

特徴といえば,糞がカンザイシロアリのように乾燥していて,高密度で飼育していても臭いは少ない.

2011 .8.24

マデラゴキブリの胸騒ぎ

床換えをしたばかりであったが,外より「何か違う」的な感じがしたので良く見てみると,幼虫が死亡している.

1匹なら何かのトラブルも考えられるが,数が多い.

こういう時は,早めに再セットしなおす事にしている.

大概の種は,早ければ復活するが,何かで調子を崩しすぎると,丈夫な種でも滅びかねない.

ゴキブリとは言え,細やかな観察が重要です.

2011 .8.23

ワモンゴキブリねじれ卵鞘

単為生殖実験の♀.

ねじれた卵鞘を産んでいる.

色が白いのも普通でない状態.

結果,翌日は卵食され卵鞘の外皮だけが残されていた.

有性生殖している雌は,このような卵鞘は滅多に産まないが,単為生殖だとこのような異常卵が多く出る.

2011 .8.22

クロゴキブリ侵入

共用部での発生と思っていたが,事務所内にも出没.

一応各所にローチトラップを設置しているので,そのうち捕獲されるだろう前提で,余裕の写真撮影.

アンテナをビュンビュン振り回し,周りの状況を把握しようとしているのだろう.

単眼点も白く写り,自分なりに良い写真が撮れたと思う.

2011 .8.19

オガサワラウスヒラタゴキブリ飼育

内地に分布するウスヒラタゴキブリは,2回飼育して失敗している.

島嶼の亜種として,こちらの方が癖がありそうな感じだが,ダニ大発生や放置による大干ばつにも耐え復活している.

野外種は,一度減少傾向に向かうと再生が難しいが,本種は何とかいけている.

湿地帯を設け,餌は固型飼料.

炭カルもミナミヒラタゴキブリほどは登らない.

2011 .8.18

オオゴキブリ親子

ヤエヤマオオゴキと時を同じくして床換えしたオオゴキ.

ちょっと覗いてみると,観察しやすい形で巣状の空間が出来ていた.

見ていると,親らしき成虫と,その周りに初齢の幼虫(←)が.

いい感じの親子だ.

この状態でしばらく飼育出来ると,学校の教材等に使われ,ゴキブリ恐怖症の人も少しは減るのではないかと思うのだが.

この状態を半年ほど放置すると,また衝撃の状態になる.

気がする.

分かっているがどうしても繰り返してしまう.

2011 .8.17

ヨウランゴキブリ飼育

ヨウランゴキブリの発見場所として有名な場所は洋蘭の温室.

ランの栽培といえばミズゴケ.

そこで,小タッパーの湿らせたミズゴケを入れておくと,弱齢幼虫はそこに潜り込んでいる.

実際,この個体群を採集したのも観葉植物のミズゴケの中.

湿度の溜まった場所を入れておけば普通に殖える.

餌は固型飼料(MF).

2011 .8.16

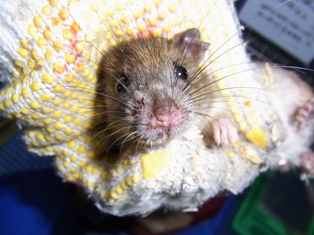

早朝見つけたドブネズミ

会社建屋前の路上に仔ネズミ発見.

逃げないので近づいて撮影.

様子が少しおかしいので,捕まえてみるとイエダニが強烈についていた.

軍手をしていて良かった.

その後,どうしたかはご想像に任せます.

2011 .8.15

Gyna capucina

Gyna属 約30種記載されている内の1種.

お馴染みの種としてGyna luridaがある.

本種もよく飛び,現地では街灯に飛来しているのではないかと思う.

ゴキブリも人気の甲虫類のようにライトトラップに集まればもっと採集しやすいのだが.

頭部.

2011 .8.12

Hemithyrsocera vittata 初齢幼虫

炭カル登攀中.

8割近くはケース最上部まで登る過程で滑って落ちるが,2割近くはは登りきる.

塗り方によるのかもしれないが,これ以上丁寧に塗る気力はない.

ミナミヒラタゴキブリの初齢幼虫も同様に越えてくる.

防虫シートは必需である.

2011 .8.11

クマネズミ乱心

野生動物の子育ては難しい.

ムカデの産卵などは特に気を使う.

ネズミも同じ.

たまたま,飼育設備のメンテ中に開けてしまった生まれたて幼獣.

やばいかなと思ったが,

翌日,やはりダメだった.

他のペットネズミの繁殖はした事がないので良く分からないが,クマネズミはこういった刺激に弱い親が多い.

2011 .8.10

ネッタイジムグリローチ同定

若干の文献があるので,同定を試みたが,「♀に翅がない」でいきなりPycnoscelus femapterus にたどり着き,各部のサイズが一致せず断念.

と言う訳で,♂.

♀.

時間が取れたらもう一度挑戦します.

2011 .8.9

タガメ

突然O木所長より「タガメいかんかえ~」のメール.

私,タガメの実物見たことがないので,即答しようと思ったが,現状を考えると恐らく殺してしまうと思い,写真だけ頂く事にした.

立派な個体である.

現在は,O木所長が大事に飼育している.

採集場所は茨城県のとある街灯.

茨城はまだまだタガメが生存出来る環境が残っているのでしょう.

一度は自分で採集してみたい種ですね.

2011 .8.8

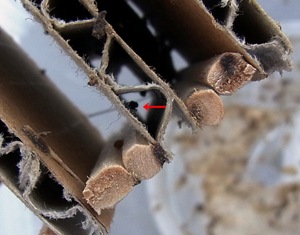

ノミバエの脅威

昆虫飼育室が今の場所に移転し,約1ヵ月.

室内の捕虫器にノミバエが少しだが捕獲されていた.

気にはなっていたが,忙しさに追われ,原因究明をせぬまま放置していたが,やっと原因が分かった.

タイ産のPeriplaneta属ケージを掃除しようとしたら,わっと出た.

あわてて蓋をして屋外に.

良く見ると,水容器の中に幼虫.

防虫紙の内側に無数の蛹.

さらにシェルターにも蛹.

良く見ると,シェルター隙間内に成虫がジッとしている.

気がつかずにシェルターを使いまわしていると,いつまでたっても駆除できない.

侵入した原因は,防虫紙に1mmほどの穴が開いていた.

そこから侵入,脱出していたのだろう.

ゴキブリ飼育をしていると,ノミバエの発生は良く耳にしたが,まさか自分の所でも出てしまうとは思わなかった.

ゴキブリ飼育している施設をたまに見るが,防虫紙を使っていない.

ゴキブリ同士のコンタミ防止と,雑虫侵入防止に防虫紙は欠かせない.

目指せ根絶!

2011 .8.5

ヤエヤマオオゴキブリ いつもの惨殺

そろそろ水でもあげようと思い,蓋を取るとこの有様.

日本のオオゴキブリ類の多頭飼育は無理のようだ.

こうなる瞬間を見て見たいが,そこまでデータを取っていないので,奇跡に近いだろう.

幼虫は結構残っているので途絶える事はないだろうが,いつも虚しく思う瞬間.

2011 .8.4

クマネズミ子供

見た目は普通の可愛い幼獣.

動きも他の個体に比べ遅く,性格もおっとりしている感じ.

この個体は,生まれた時に親にやられたのか,生まれながらか分からないが,尾と左後脚が欠損していた.

ここまで成長しないだろうと思っていたが,元気に育っている.

体重は兄弟の仲で最も軽いが,頑張って成長して欲しい.

ピンボケなのは,ネズミの体色にカメラが付いていけずこうなってしまった.

本日のエントリーで何と1,000回目となりました.

1,000回目がゴキネタでないのは特に意味はありませんが.

ここまで出来たのも皆さんの応援と,沢山のゴキブリ他の協力があったからだと思います.

これからもどうぞよろしくお願いいたします.

2011 .8.3

オオモリゴキブリ 羽化

やっと羽化始めました.

やはりこれと言った特徴のない形態.

まだ半数ほどは幼虫.

♂ばかりのようですが,数日遅れで♀も羽化するでしょう.

羽化開始直前.

10月末に孵化し,成虫まで約9ヶ月要した事になる.

現地でも今頃から成虫が出現しているのであろうか?

2011 .8.2

クマネズミの喧嘩

狭い容器内で集団飼育をしていると発生することが多い.

それは,親,兄弟関係ない.

雌雄で見ると♂が良くやられるようだ.

そして攻撃する箇所も大体同じ.

尾の付け根.

後肢.

今回は頭部も.

治療は赤チン(死語?).

治療をしても隔離しないと,すぐにやられるため,隔離も同時に行なう必要がある.

ちなみにこの怪我は,一晩でやられた.