トビイロゴキブリ

2025 .6.12

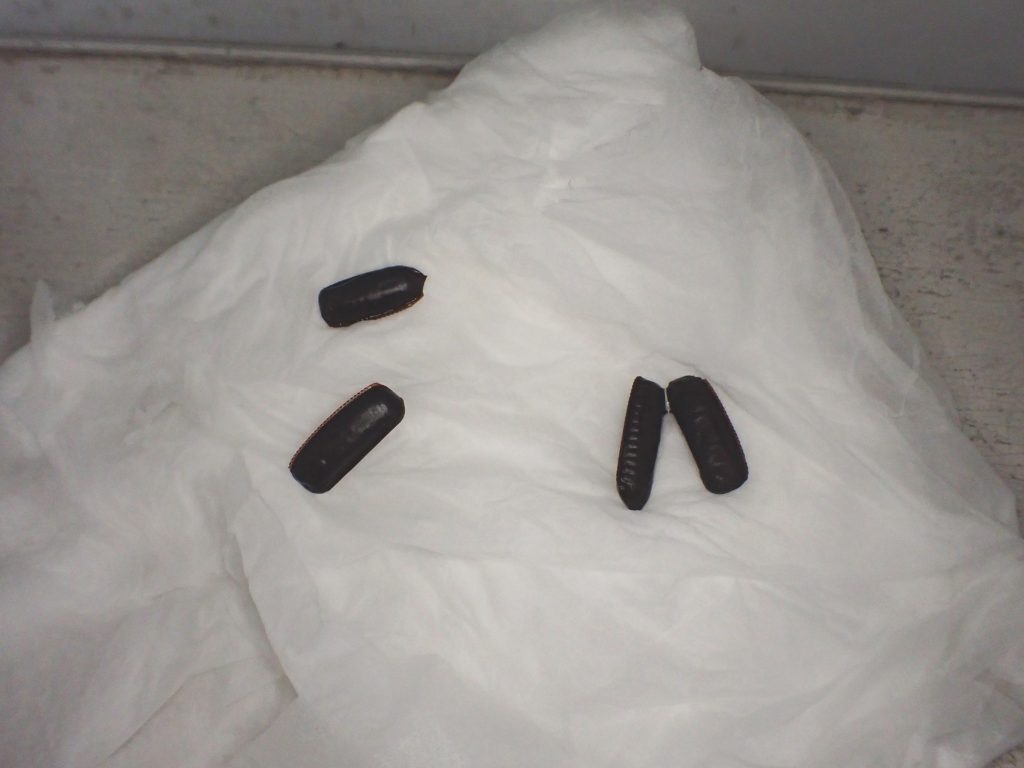

トビイロゴキブリ大阪系卵鞘殺菌

Sterilization of Osaka straine Periplaneta brunnea

壊滅状態になっており,シェルターをばらして生きていそうな卵鞘を次亜塩素酸ナトリウムで殺菌しました.

取れたのは3個だけ.

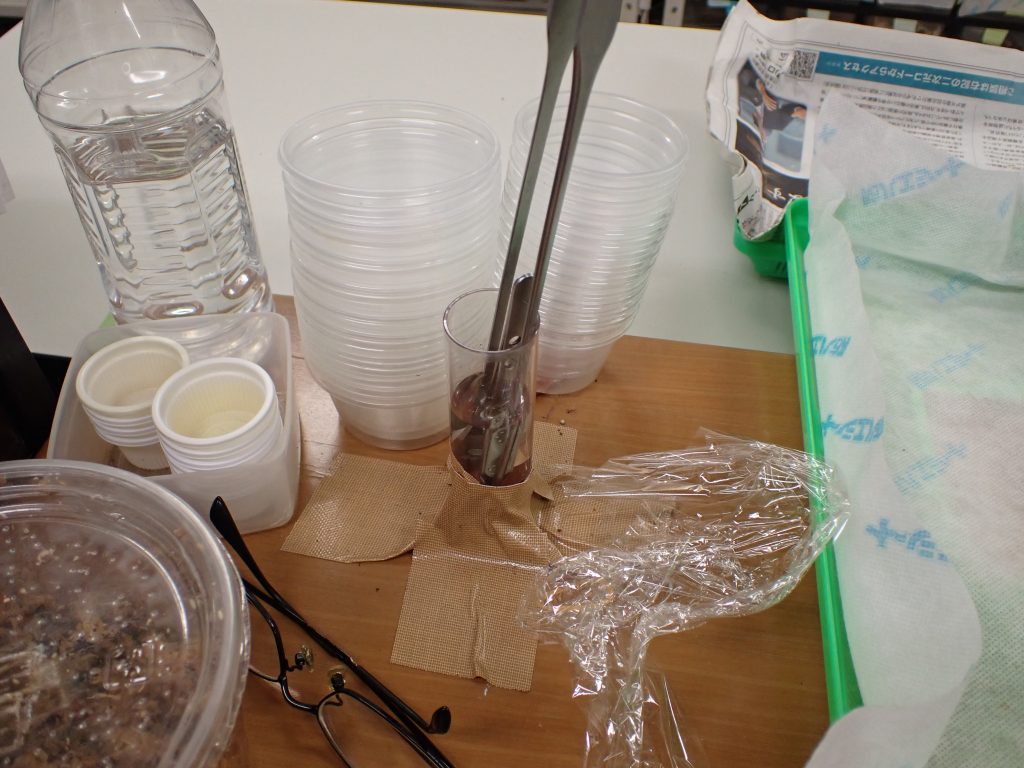

外部についているゴミを水でふやかし,消毒用エタノールも使い除去します.

その後消毒液に何度か付けて水を良く拭きとり,

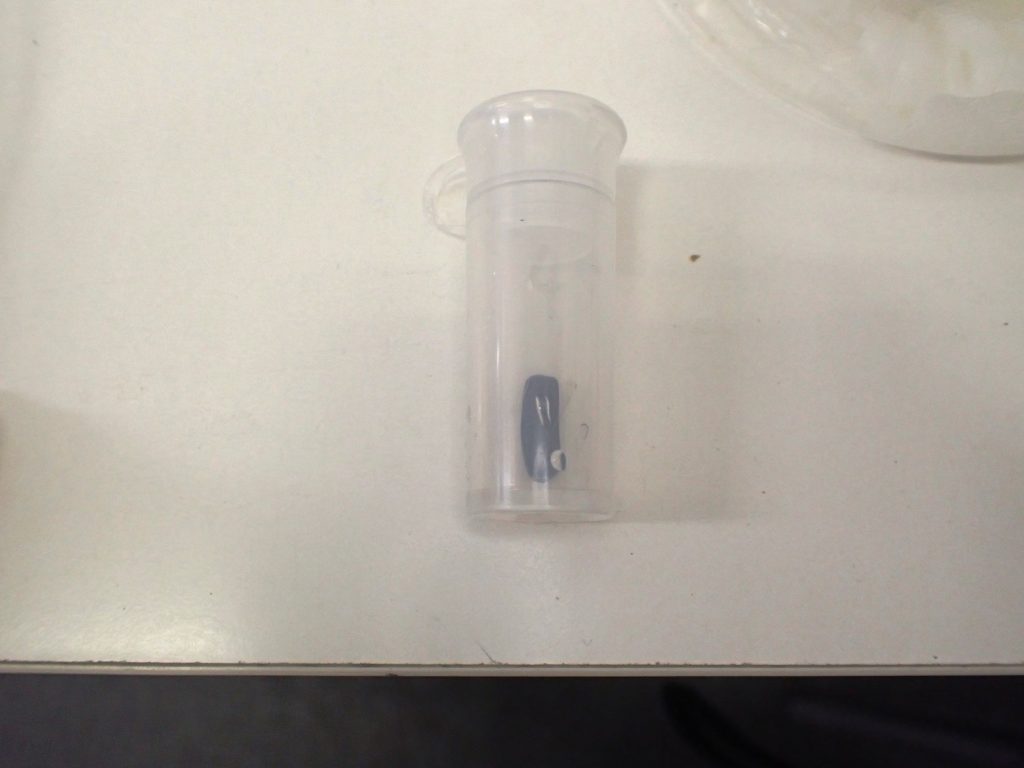

清潔な容器に入れて保管します.

60日間保管して孵化しなければ処分します.

新しい卵鞘が取れたらこれを繰り返し行い正常な個体群を創出します.

面倒ですが仕方ない.

2025 .6.10

トビイロゴキブリの病気

Diseases of Periplaneta brunnea

黒くなって死亡する感染性のものとは違う病気.

翅がよれているのはたまたまで関係なし.

体節の膜の部分が体液で膨らんで来る.

こちらは頭部と胸部の接合部.

こちらは腹端部.

この個体はこの写真を撮影後約2週間後に死亡.

41日の命であった.

一般的な成虫の寿命は雌雄とも約200日.

ワモンゴキブリでは見たことない症状です.

日本国内でトビイロゴキブリの報告が少ないのもこういった体質も影響しているのかもしれません.

2025 .5.29

トビイロゴキブリ大阪系統が発症

Periplaneta brunnea Osaka strain infected

大分前に広島系統が発症し,卵鞘殺菌で回復しました.

実験を行うため昨年別系統を譲り受けたのですがこれが発症しており,実験に使えない状況だったのでこれも卵鞘殺菌を実施し健康個体群を成長させている最中でした.

大阪系は,一度も発症しないので気を付けつつ安心していたのですがついに発症しました.

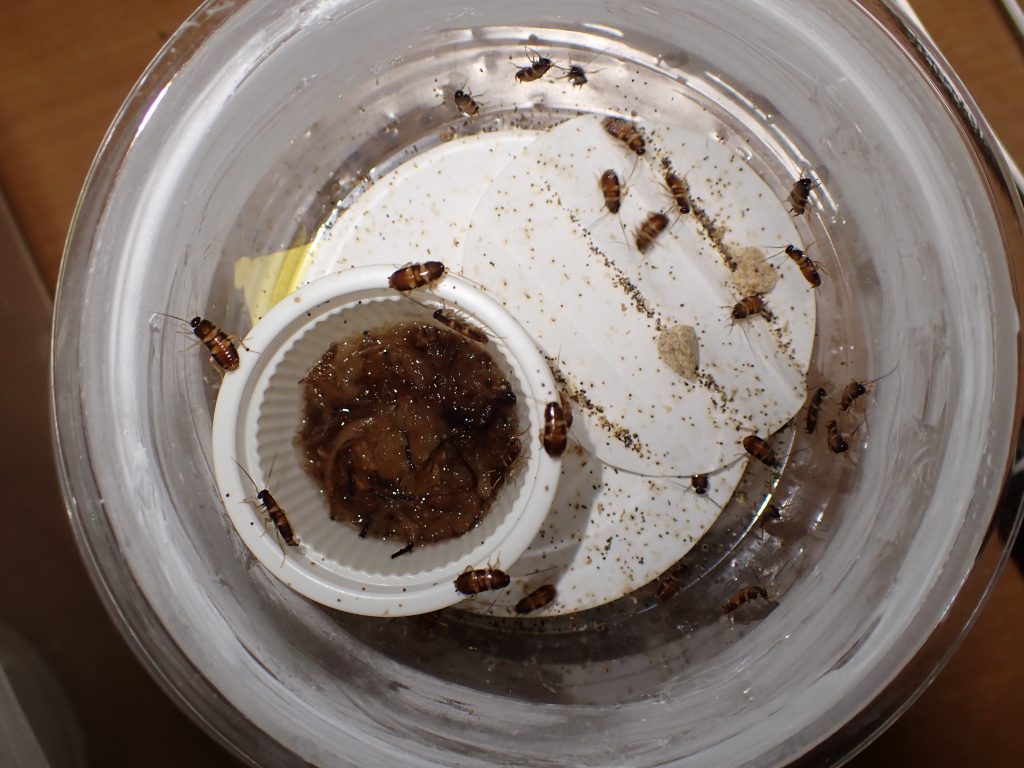

幼虫が黒くなり死亡します.

発症するとこんな感じでまともに歩行できなくなり,1~2日で死亡します.

半数以上がダメです.

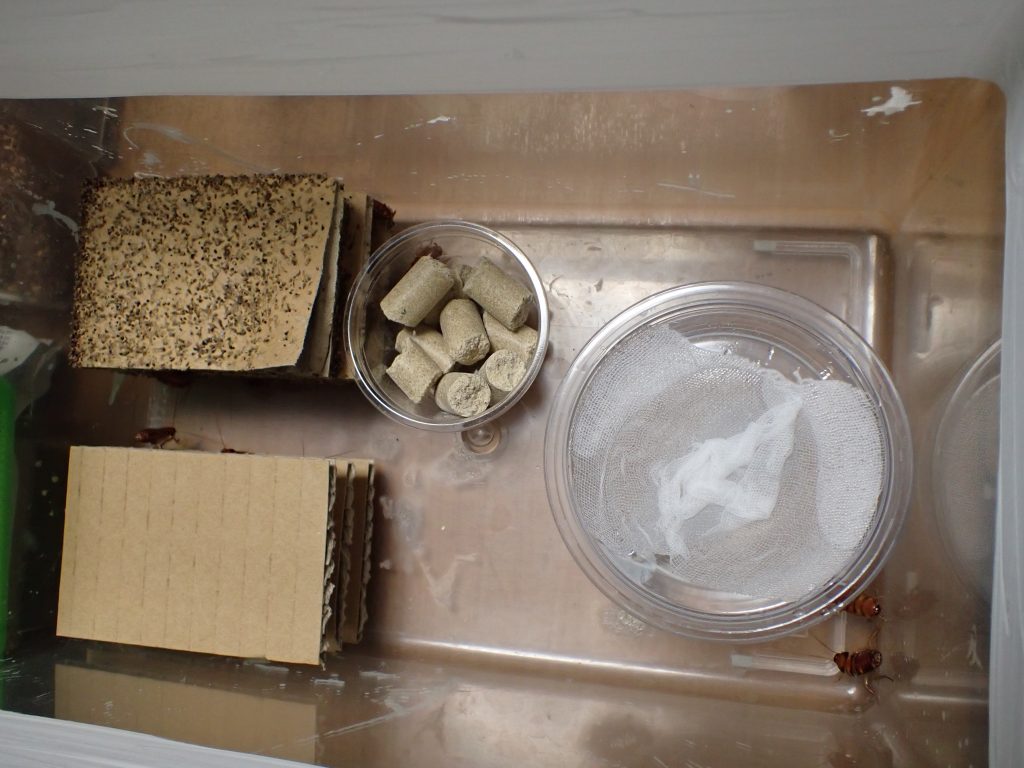

卵鞘を探したのですが3個しかなく,生きているかわからないため成虫と幼虫を分け卵鞘を取ることにしました.

成虫群.

通常飼育群.

こんなに減ってしまいました.

幸い,大阪系は一つの実験が終わっているので良かったですが,新たな実験は延期するしかなくなりました.

ここで使った飼育ケース類はすべて塩素系殺菌剤で徹底的に殺菌し,

ピンセット類は洗浄後エタノール漬けにして殺菌します.

もちろん私自身も手洗いをし,今日は他のケースに触れるのも終わりです.

卵鞘さえ生めばなんとかなるのですが,これは厄介ですね.

2025 .5.14

トビイロゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Brown cockroache

中の数も多いですがすぐに汚くなります.

シェルターも古くなり,例の感染症が発生すると面倒なので種ルター交換しました.

こちらにざわっと移します.

古いシェルターから出されてひしめき合っている幼虫たち.

ざらっと.

まだ新しいシェルターになじんでないですが..これでもまだ多いか.

でもだいぶきれいになりました.

Periplanetaの分類ですが,最近以下の論文で大きく変わりました.

Luo, X., Deng, W., Han, W., Lo, N., Cai, J., Che, Y., & Wang, Z. Revision of the cockroach subfamily Blattinae based on morphological and molecular analyses. Systematic Entomology.

しかし,トビイロゴキブリが移されたFortiblattaは,化石種ですでに使われており,今後変わると思われます.

本ブログも,過去に掲載した種の属名などが変わっている物多いですが,変更追いつかないのでそのままです.

将来的には整理していきたいなと考えています.

こうゆうときは和名や英名って影響ないから良いですね.

2025 .4.1

トビイロゴキブリ

Periplaneta brunnea

早くも4月1日.

1年の1/4が過ぎました.

今日は入社式があり将来有望な新人が入社しました.

こちらも脱皮したての新成虫.

キチャバネゴキブリに見えてしまうトビイロゴキブリです.

春らしく綺麗な色をしています.

2025 .3.24

トビイロゴキブリとワモンゴキブリの孵化後の違い

Differences between Periplaneta americana and P. brunnea after hatching.

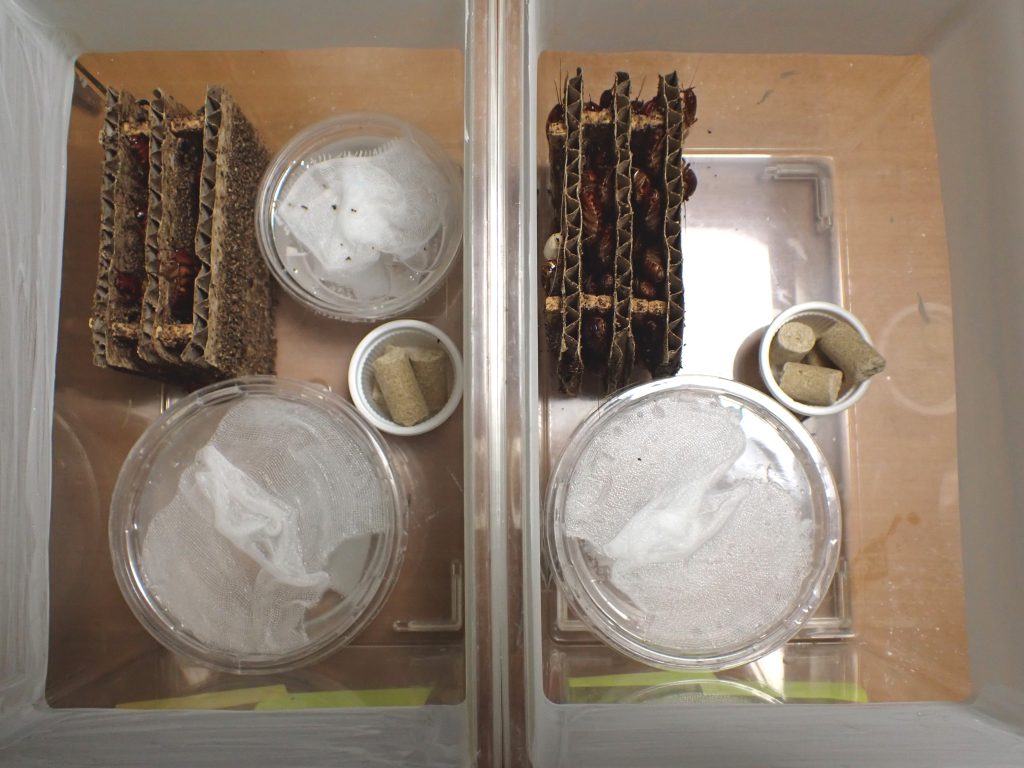

ちょうど両種の同一保管状態での孵化があった.

左がワモンゴキブリ,右がトビイロゴキブリ.

ワモンは卵鞘の周りでおとなしくしているが,トビイロは容器内を走り回っている.

どうも,ワモン若齢幼虫はツル面苦手のよう.

タフさから言うと,ワモンが圧倒的に勝ると思うが,若齢幼虫ではトビイロがカッコイイ.

2025 .3.13

トビイロゴキブリの惨状

Periplaneta brunnea devastation

実験に使うため,昨年頂いたあるコロニーですが,幼虫の死亡率が高く成虫の出現率が低下している.

この中央にいる幼虫はまだ動くがこうなると時間の問題.

この系統は以前も卵鞘殺菌して孵化させているので,正常な個体群は維持できているのですが,それを実験に使うにはまだ1年近くかかるはず.

なので,ケージ交換で出てきた卵鞘を再び殺菌しました.

とりあえずこれらを実施.

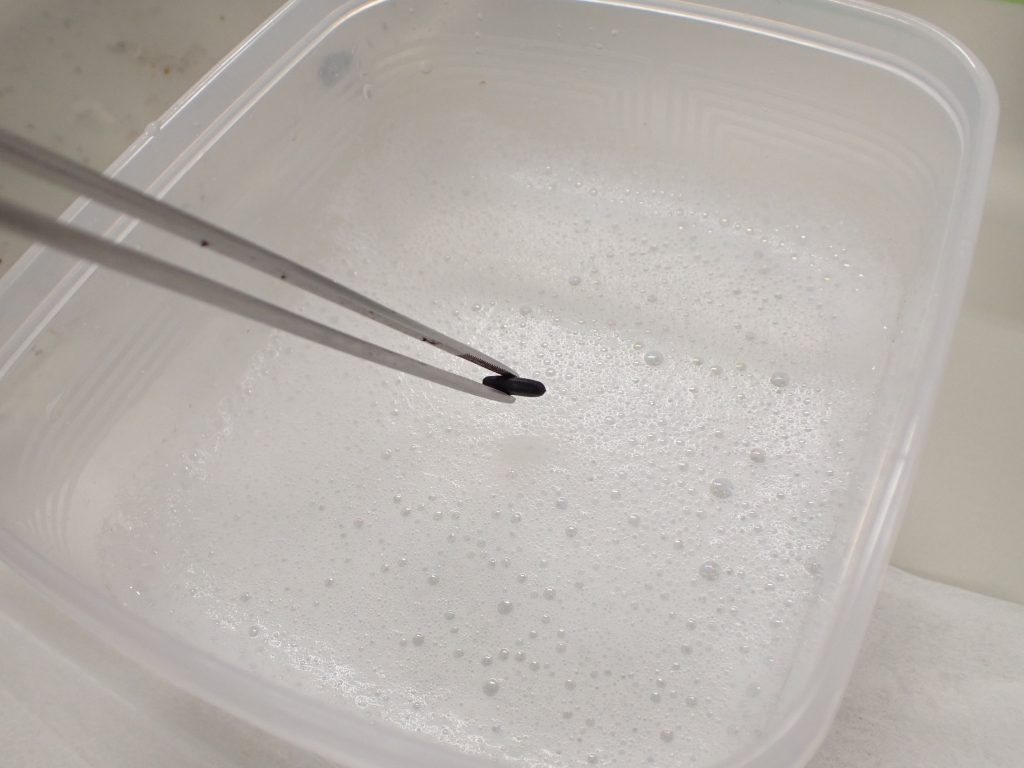

適度に希釈した次亜塩素酸ナトリウム(ハイター).

ピンセットで「しゃぶしゃぶ」ぐらいの時間をくぐらす.

1回ごとにティッシュで殺菌剤を除去し,卵鞘に付着したゴミをふやかし取りながら5回ほど「しゃぶしゃぶ」.

終わったら樹脂容器に入れ保管.

これをさらにカップ仕入れて湿度を高めに維持しながら30℃前後で保管します.

2025 .1.28

トビイロゴキブリ殺菌卵鞘孵化

Sterilized Periplaneta brunnea ootheca hatch.

トビイロゴキブリの最近入手した系統ですが,やはり幼虫で死亡する病が発生していました.

そこで,以前も広島系統で同様になった卵鞘を殺菌して治癒させた経験から,11月にケージ内の付着物が少なく健康そうな卵鞘を3個拾い,殺菌して保管していました.

トビイロゴキブリの卵期間は30℃で40日,24℃で81日とかなり幅があるのですが,私のところの温度は30℃近いので40日もあれば孵化するだろうと思っていました.

しかし,年が明けても孵化せず半分諦めかけていたのですが先日やっと孵化しました.

採卵してから55日めでした.

生まれたての命は何であっても神々しいですね.

あと2つ卵鞘があるのでこの感じだともうしばらく待つ必要がありそうです.

2024 .3.6

トビイロゴキブリ

Periplaneta brunnea

床替えしました.

こちらは空ケースですが,見てのとおり死骸は成虫だけ.

殺菌消毒してからは幼虫死が全くなくなりました.

イエゴキの孵化率低下もこれで解決できるかも.

今の幼虫が産卵はじめたらやってみようと思います.

2023 .7.20

殺菌トビイロゴキブリ

Sterilized Periplaneta brunnea

昨年8月に採卵し,殺菌した個体群ですが半数近くが成虫になりました.

幼虫の死亡はゼロ.

成虫が2個体死亡??してますが,一応解決として,古い個体群は淘汰しました.

時間がかかる作業ですが仕方ないですね.

2023 .6.27

トビイロゴキブリついに淘汰

Periplaneta brunnea culling

感染群はこんな状態になってしまいました.

相変わらず成虫でも短命で死亡します.

このまま放置してもおそらく卵鞘は少しは孵化して数は増えると思われます.

しかし,消毒群がこのように幼虫死亡が全くなくなり健全になったので感染群は淘汰しました.

これでトビイロの感染群は無くなりました.

後はクロが少し残っていますが近々なくなる予定です.

年内中には根絶宣言出せると思います.

2023 .4.10

殺菌トビイロゴキブリの現在

Sterilized Periplaneta brunnea now

昨年8月に卵鞘殺菌を施し孵化した幼虫の現在.

見て分かる通り,1匹も死亡していない.

こちらは何もしていない同じ系統.

以前より死亡数は少ないですが幼虫が死んでます.

クロゴキ白眼も早く処理すればよかったと悔やまれます.

2022 .12.23

トビイロゴキブリの前胸背板

Periplaneta brunnea pronotum

寒いですね.

今日は一日外出していたのですが,痩せには寒さがきつ過ぎます.

さて,トビイロゴキブリ.

緒方ら(1990)のトビイロゴキブリの前胸背板については,「前胸背板の環状紋は,ワモンゴキブリと区別がつかないほどよく似ている」とある.

ワモンゴキブリ.

トビイロゴキブリ(広島系).

私が飼育している系統は広島で採集された系統で,前胸背板に黄紋(私には茶褐色紋が出るように見える)は出るが,紋の境界線がぼやけており見分けが付けやすいと思っていた.

最近,大阪系を入手したのだが,言われてみると結構違う.

こちらが大阪系.

個体差があるので全てがこのように鮮明ではないが,広島とは明らかに異なっている.

こうなると,他にも種子島や福岡,名古屋などがあるので見てみたいですね.

緒方一喜,田中生男,安富和男(1990)ゴキブリと駆除.197pp.財団法人日本環境衛生センター.川崎.

2022 .12.12

再生トビイロゴキブリ

Peripraneta brunnea fully recovered

今年8月に卵鞘殺菌した幼虫はすくすく育っています.

死骸は1匹も無し.

でも,これが普通なんですよね.

これのF1がでたら,古い系統は整理して感染源をゼロにする予定です.

2022 .9.29

消毒卵鞘の経過

After disinfected oothecae

まずトビイロゴキブリですが全数2齢に加齢し早い物は3齢になっている.

全く死亡なし.

一方,対照区というか何もしていないケージ.

若齢が無数に死亡している.

違いが出てきました.

また先日小プラケに移したDeropeltis paulinoiも1匹も死亡せず順調に育っている.

元気なトビイロゴキブリ2~3齢の動きをお楽しみください.

2022 .9.13

トビイロゴキブリ孵化

Periplaneta brunnea hatching

殺菌した卵鞘が孵化はじまりました.

今のところ1匹も死亡していません.

Deropeltis paulinoi同様死亡しない群になれば,その他の怪しいPeriplaneta属にも利用できます.

原因の究明も同時にしてみたいですね.

こちらが1齢幼虫.

他のPeriplaneta属にくらべ腹部背面が茶色になり綺麗ですね.

で気が付いた事.

炭カル塗り忘れた.

孵化する事ばかりに期待をかけすぎて,肝心なこと忘れていました.

後で塗りますが逃げるやつが出そうだな~.

2022 .9.1

トビイロゴキブリ消毒

Disinfection of Periplaneta brunnea oothecae

トビイロゴキブリその1です.

毎度のことですが死亡が多い.

掃除したらこれだけ!

その2.

いるのか,いないのか,よくわからない.

かき集めた卵鞘は4個.

卵鞘に付着した固形物をよく洗い流し,ハイターで少ししつこく水浴.

薬品の使用に関しては十分注意して,取扱説明書にしたがって使ってくださいね.

まずは孵化する事.

1か月が勝負です.

2022 .7.4

雑事23

Little things 23

調子が優れないトビイロゴキブリの1齢幼虫.

体表がゴツゴツしており動きが緩慢.

たまにいます.

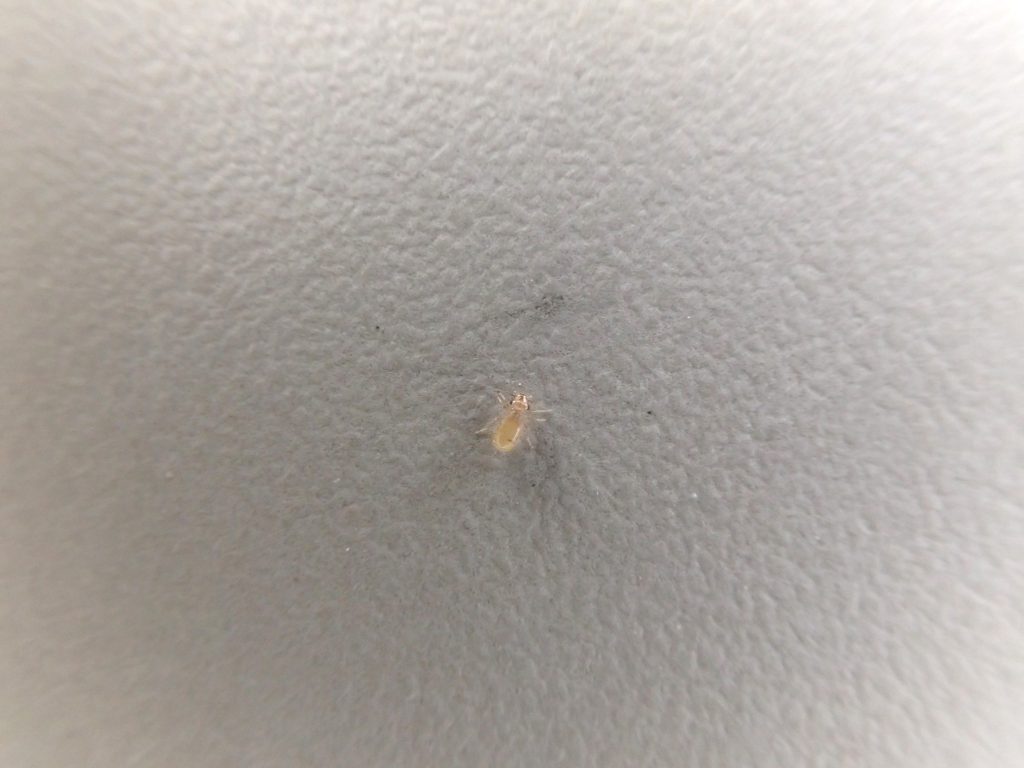

机に現れた小さな生き物.

拡大.

チャタテムシでした.

コンデジ撮影なのでこれが最大.

住家に潜り込んでいればよい物を,こんな目立つところに出てくるとはよほどの事情があったのでしょうか.

レモンについたアゲハ幼虫.

大分成長しました.

多分ナミアゲハでしょう.

無事に成虫になれると良いのですが.

2022 .1.13

トビイロゴキブリの治療

Periplaneta brunnea tretment

いろいろやってますがどれも効果なし.

たまたま思い出したのが塩.

金魚などは昔,白点病やなんか症状が出ると塩を入れていたのを思い出し岩塩水を入れてみました.

左が塩水あり.

結果.

変化なし.

効果自体がどれくらいの期間で出るかわからないので,もしかしたら次の孵化幼虫から死亡しなくなる可能もあるが,そこまで待てない.

次考えます.

2021 .12.9

トビイロゴキブリの治療

Treatment of the Periplaneta brunnea

幼虫死亡が収まらない.

本種はそれでも維持できているが,クロゴキブリは全滅した系統も出ている.

どうにかしなければと考えているのだが.

化学的に菌類やウイルスを分離して行えば格好いいが,ゴキブリを治療しても喜ぶ人はほんの一握りいるかどうか.大半は真逆の反応だろう.

だから価値があると思うが今の環境では不可能なので手持ちの物を試すことから始めている.

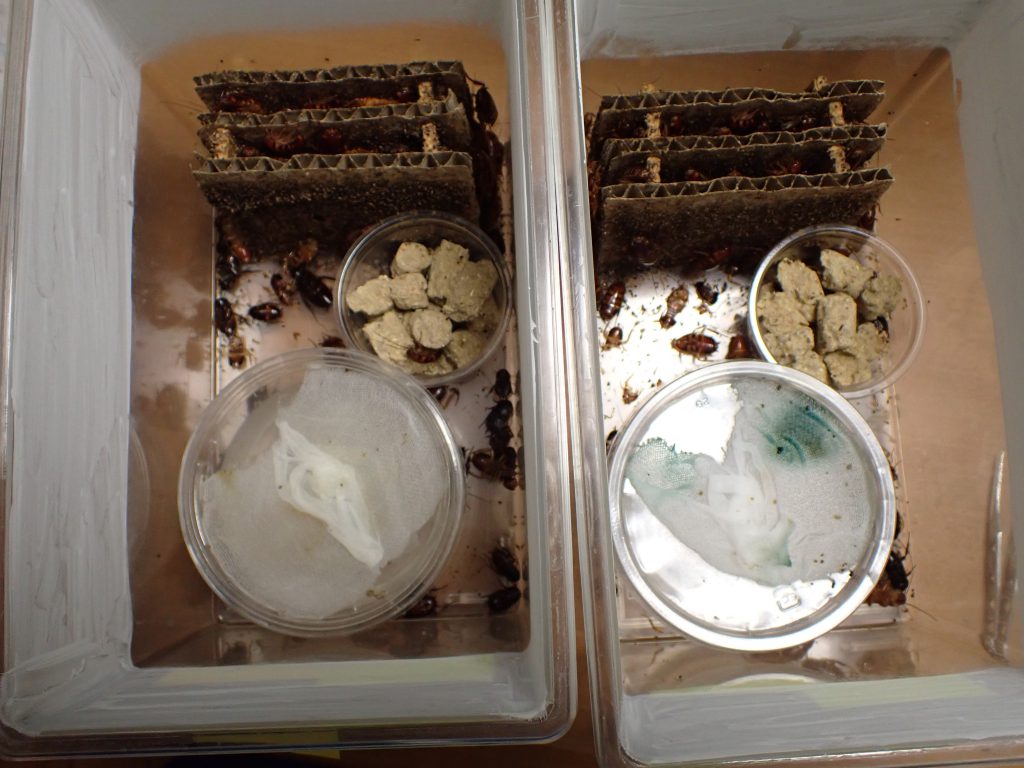

その一つ.

期限の切れた某抗生物質製剤.

約一か月後.

左が薬あり,右無し.

通常飼育では,右水ガーゼが青くなるのだが左はならなかった.

何かしらの変化は起きているのだろう.

左の薬あり.

右:なし.

死亡数が減るということはなく,逆に増えてしまった.

これは,誤差の範囲だと思うが,この方法はボツ.

次考えます.

2021 .5.13

クラッシュの経過2

Status of the crashed Periplaneta spp. 2

トビイロゴキブリ1個目.

ほとんどが成虫となり,それなりの数もいる.

トビイロ2個目.

こちらも成虫がそれなり.

このパターンは毎回のことですが,いつか急激にいなくなりそうなので何とかしないといけないのだが.

万が一でも,本種は何名か飼育している人を知っているので,無理言えばもらえると思うがこの個体群は自己採集群なので何とか立て直したいものだ.

こちらは五島列島のクロゴキブリ.

白眼より幼虫数は多いが,やはり危機的状況.

これは,成虫が出たら標本を最低数確保しないとマジでヤバイ.

ケースの掃除したが,生きているが脚を動かすのがやっとの個体が複数いる.

ホント,ヤバイ.

2021 .1.19

トビイロゴキブリがいつもより少ない

The number of the Periplaneta brunnea nymphs is less than usual

ケージ1個目

2個目

死亡幼虫の数が多い.

死にかけた個体や死骸を整理するといつになくスカスカ.

これはもしかするともしかするかも.

2020 .7.14

トビイロゴキブリ

Periplaneta brunnea

続いてこちらも,相変わらずの状態.

シェルターが古くなっているので交換した.

一応卵鞘はこのようにまともな状態の物も見られるので良いのだが.

このように終齢幼虫で瀕死になっている個体もおり,もやもやした状態.

とりあえず,古いシェルターから生きていそうな卵鞘を剥し作り直した.

みんな,あたらいいシェルターを嫌って反対に集合しているのが面白い.

2020 .3.23

トビイロゴキブリ

Periplaneta brunnea

普通に累代出来ているが,幼齢で死亡する個体も未だ存在する.

左中央に写っている新鮮な大型の幼虫はまだ生きているが,仰天して起き上がる力もない.

最近思うのは,寄生虫かな?と.

2016年に採集した際,肉眼でも見える寄生虫が腹部や排泄した液体に蠢いているのを観察して記憶がある.

Periplanetaに寄生する蟯虫でネズミに感染する虫もいるらしいので,その辺も含めて老後の課題に取っておく.

2019 .8.13

トビイロゴキブリ

Periplaneta brunnea

♂成虫.

ちょうど成虫が出る時期.

成虫が出れば初齢幼虫も.

熱帯原産の種でありながら,齢数が混ざり合わない.

2019 .5.28

トビイロゴキブリ

Periplaneta brunnea

相変わらず堆積する脱皮殻.

しかし,本種の場合,これがたまらないとうまく成長していない状況なので仕方なし.

2018 .9.21

次はトビイロゴキブリ

Next is Periplaneta brunnea

毎度のことだが,幼虫が死にます.

さみしげ・・・.

累代は出来ているが,イエゴキと同様理由を知りたい.

2018 .9.13

トビイロゴキブリの謎

The mystery of the Periplaneta brunnea

幼虫の時期になると出てくるこの死亡.

調べてもいないのですか“ナゾ”.

イエゴキブリと違い,全体数は激減することなく,一部がこうなるだけ.

最終的には適当な数の成虫が得られ累代は維持できている.

生理的な減少なのか,他の生物による影響なのか?

とりあえず,床換え完了.

2018 .5.23

トビイロゴキブリ幼虫

Nymph of Periplaneta brunnea

艶があり,コントラストがはっきりしないゴキブリの写真は,見た目のように鮮明に写りにくい.

フラッシュを焚くとそれが写りこむ.

焚かないとぼける.

2017 .9.20

トビイロゴキブリの異変

Accident of the Periplaneta brunnea

また幼虫の死亡多発.

Periplaneta御三家

ワモンゴキブリ

クロゴキブリ

トビイロゴキブリ

の中で,もっとも弱いイメージがある.

2013 .8.26

トビイロゴキブリの卵鞘貼り付け

Attachment of Ootheca of Periplaneta Burunnea.

産下直後の卵鞘を大事に容器に貼り付けをする雌.

卵鞘の色が心なしか薄いようだが,これはれっきとした両性生殖卵鞘.

無事孵化する事でしょう.

2012 .6.12

トビイロさらにその後

Of the Periplaneta brunnea next; afterwards.

さらに8匹死亡.

恐ろしすぎます.

残り2匹.

中齢幼虫でシェルターに潜っているので雌雄の確認はしていない.

ペアでなければOUT.

2012 .6.8

トビイロその後の経過

Of the Periplaneta burunnea afterwards.

昨日,13匹残っていたが,今日は8匹死んで残り5匹.

幼虫で死んでいくのを見るのはつらいですね.

まして,残り5匹となると絶望的です.

唯一雌成虫が卵鞘を生んでくれることを期待したい.

ついでにケースも中から小に.

負けるなPeriplaneta burunnea.

2011 .2.3

トビイロゴキブリ 短卵鞘

以前,ワモンゴキブリとトビイロゴキブリは,外見が似ているので,卵鞘を探せば同定できる.様なことを書いた気がするが,現在個別飼育している個体がワモンに良く似た短い卵鞘を産んでいる.

一番上に位置する,色の濃い卵鞘がワモン.

その下2個のカムフラージュされたようになっているのがトビイロの短い卵鞘.

短い卵鞘を産む率は低そうだが,必ずしもこの特徴では見分けが付かない事になる.

深いですね.

知らない世界がたくさんあります.

2011 .1.20

トビイロゴキブリ交尾

トビイロゴキブリ交尾.

トビイロゴキブリ自体がそう多くないので,そうそう見る機会が無い.

ワモンと変わりないともいえるが.

これは雄の翅が上にきている.

横より.

色んな角度から写真を撮ろうといじっていたら,

雌の翅が上に来ている.

交尾にあたり,翅の位置はどちらでも良いのであろう.

明日より1週間出張します.

ブログの更新は出来ると思いますが,その他の作業は止まります.

2011 .1.17

白い卵鞘

トビイロゴキブリの未交尾♀の卵鞘.

ワモンゴキブリなども,未交尾だとこのような色素の抜けたような卵鞘を生む事がある.

結末は卵食されるのだが,正常に産下されたとしても,孵化はしない.

2008 .1.22

卵鞘カムフラージュに要する時間

トビイロゴキブリが卵鞘を産下した後,容器底面に貼り付け作業をしていた.

たまたま研究をサポートしてくれているS女史が観察していてくれ,所要時間を計れた.

要した時間は約90分.

意外と時間がかかるものだと感心した.

材料は口から分泌される液と,水場に使用している水苔をミックスした物のようだ.

また,この作業を終えると親は水飲み場に行き,しばらくの間水を飲んでいたらしい.

確かに,ゴキブリの体長の1/3近くもあるような卵鞘の,

周りを覆うほどの分泌物を出すのはかなりの水分を必要とするのだろう.

2007 .10.16

トビイロ初齢幼虫

ダンボール紙の隙間から触角をだし様子をうかがう初齢幼虫.

初齢幼虫が増えてくると,無数の触角がダンボール断片からゆらゆら動き,幻想的な世界を演出する.

写真を撮ろうと光を向けると,みんなケツを向ける.やはり光は嫌いな様だ.

1齢幼虫

クロゴキブリ,コワモンゴキブリ,ウルシゴキブリ,トビイロゴキブリの1齢幼虫はよく似ているが,トビイロは少し色が淡く,私見ではあるがチャオビゴキブリ初齢幼虫になんとなく似ている様な気がする.

2007 .10.15

トビイロゴキブリ

トビイロゴキブリPeriplaneta brunnea Burmeisterはワモンゴキブリやコワモンゴキブリと並ぶ熱帯性大型ゴキブリである.この三種は前胸背板に紋形が認められる点で似ており,日本では熱帯御三家のような存在であるが,私は情けない事にW個体を一度も採集した事がない.また,社内でも見たという報告を聞かない.ワモンとは極めてよく似ており,ワモンと見間違えている為報告が少ないとも考えられているが,はたして真相は.飼育過程では3種とも同じセットで同じように増えている様なので,侵入すればワモンの様に繁殖すると思うのだが.

成虫.

終齢幼虫.