Polyphaga aegyptica

2024 .1.25

孵化開始

Hatch start of keep oothecae

まずはPolyphaga aegyptica.

そしてPolyphaga saussureiも.

まずは一安心.

2023 .11.30

恒例の卵鞘拾い

Regular oothecae pickup

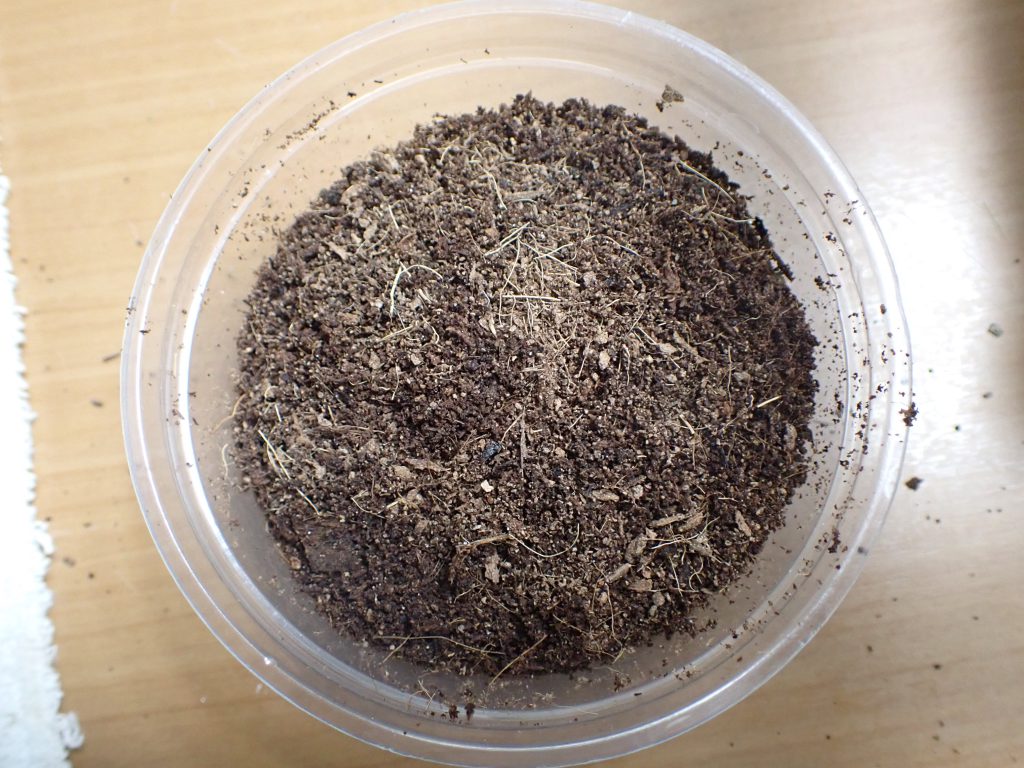

恒例の卵鞘拾い.

Polyphaga aegypticaです.

このダニ忌避マットでも普通に成虫することが分かったので,それに入れっぱなしです.

雄と雌.

雌の艶がタランドゥスのようです(笑).

拾った卵鞘は湿らせたヤシガラに入れて,蓋してよく振って少し暖かい場所に保管します.

残った成虫は小プラケで余生を過ごしてもらいます.

2022 .6.7

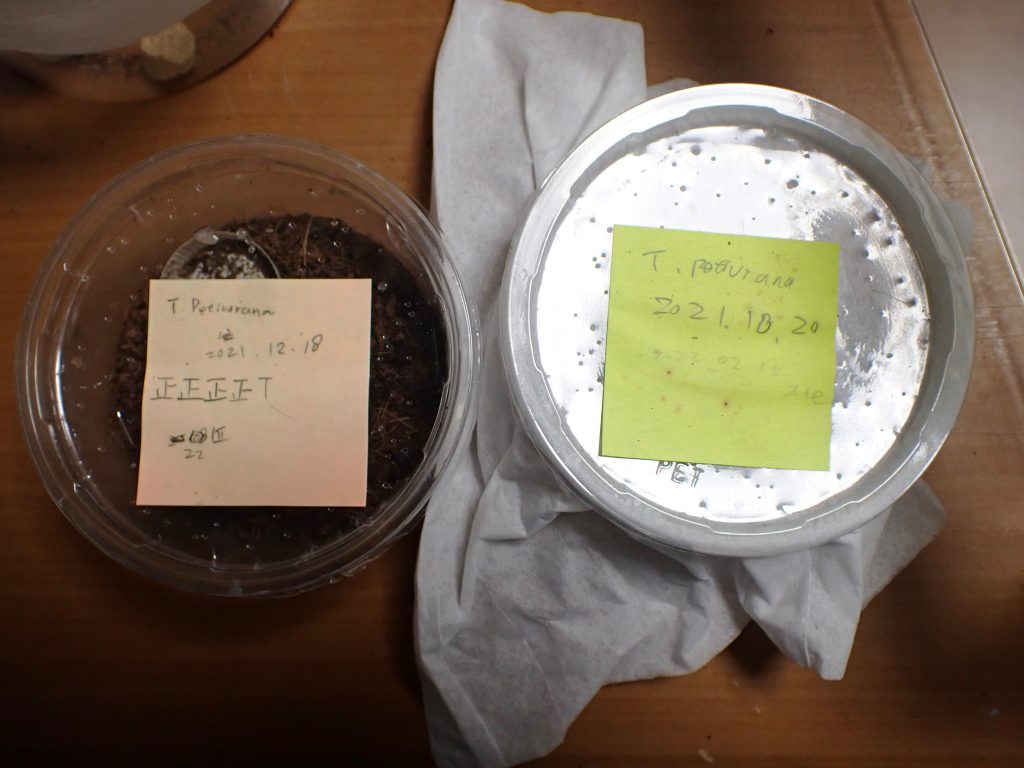

保管卵鞘たち

Growth of oothecae under controlled incubation

空になっていた飼育容器ですが,

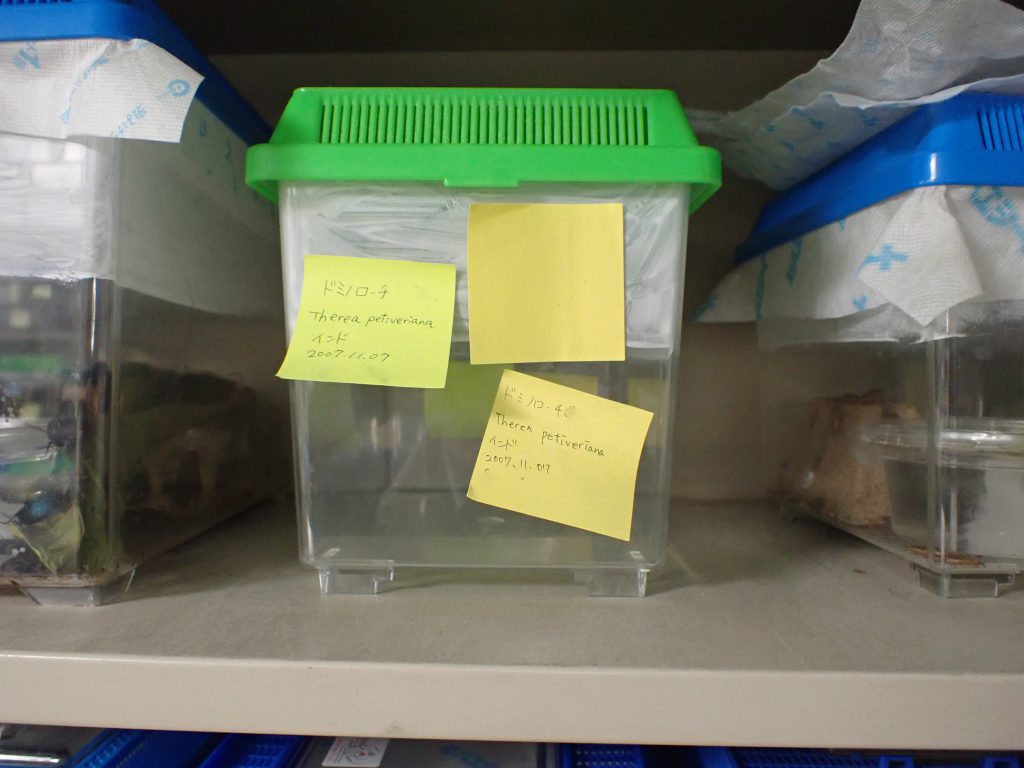

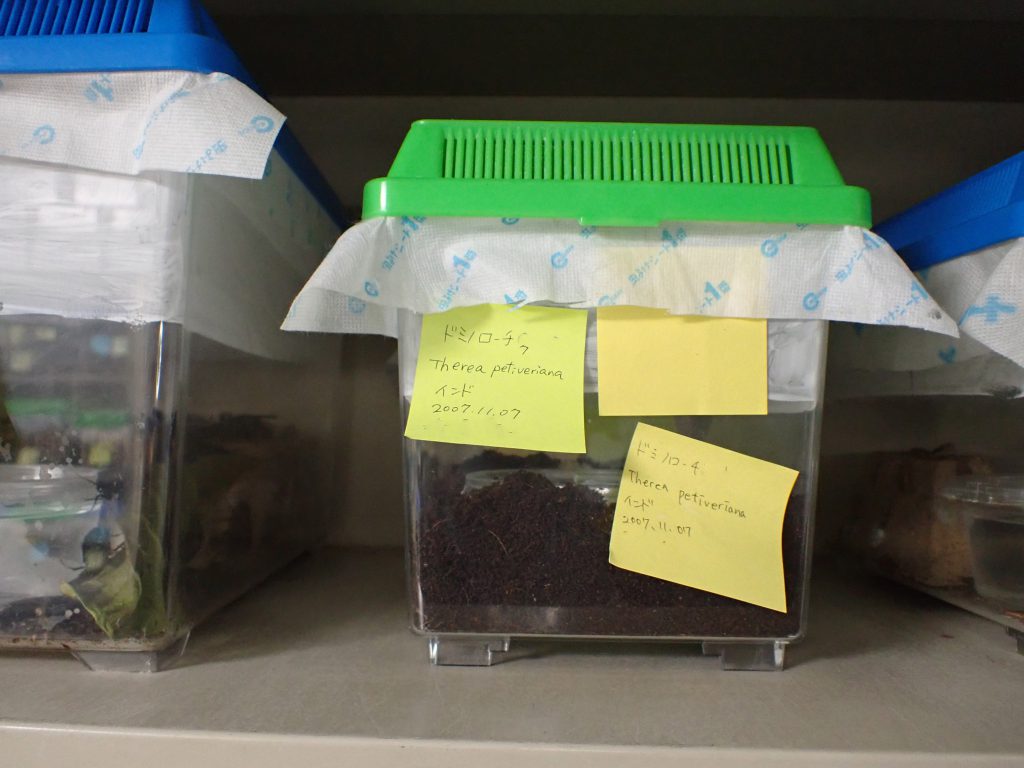

Therea petiverianaは大分成長したので飼育室の棚に戻しました.

保管していたTherea regularisも孵化がはじまりました.

Polyphaga aegypticaは,これから孵卵管理に入ります.

いずれもダニフリーのはず.

2022 .1.19

ダニ駆除済飼育箱

Breeding box after mite extermination

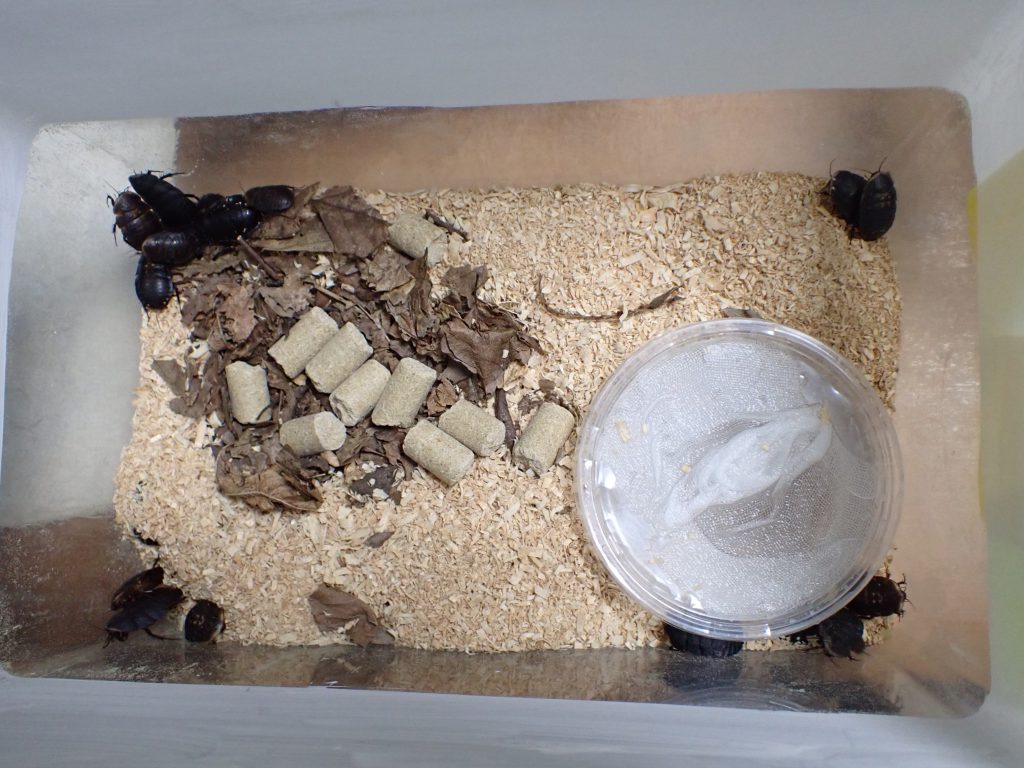

Polyphaga saussurei

Therea regularis

Eupolyphaga sinensis

Polyphaga aegyptica

Therea olegrandjeani

安心してイモ洗い状態で飼育できるのは健康に良いですね.

また,この状態だと卵鞘も勝手に孵化してくれます.

2021 .10.28

ダニの続き

More on Mites

本グループのどのケースにこのダニが出ているのか確認しました.

まずはEupolyphaga sinensis

♂

♀

こんな顔をしています.

脚の付け根なども確認しましたが付着なし.

次,Polyphaga saussurei の別のケージ.

こちらは,現在大寄生されている成虫とは別の幼虫ケース.

綺麗なもんです.

次,Therea olegrandjeani

こちらもダニはいなさそう.

次,Polyphaga aegyptica,こちらは2ケージあるので1個目.

異常なし.

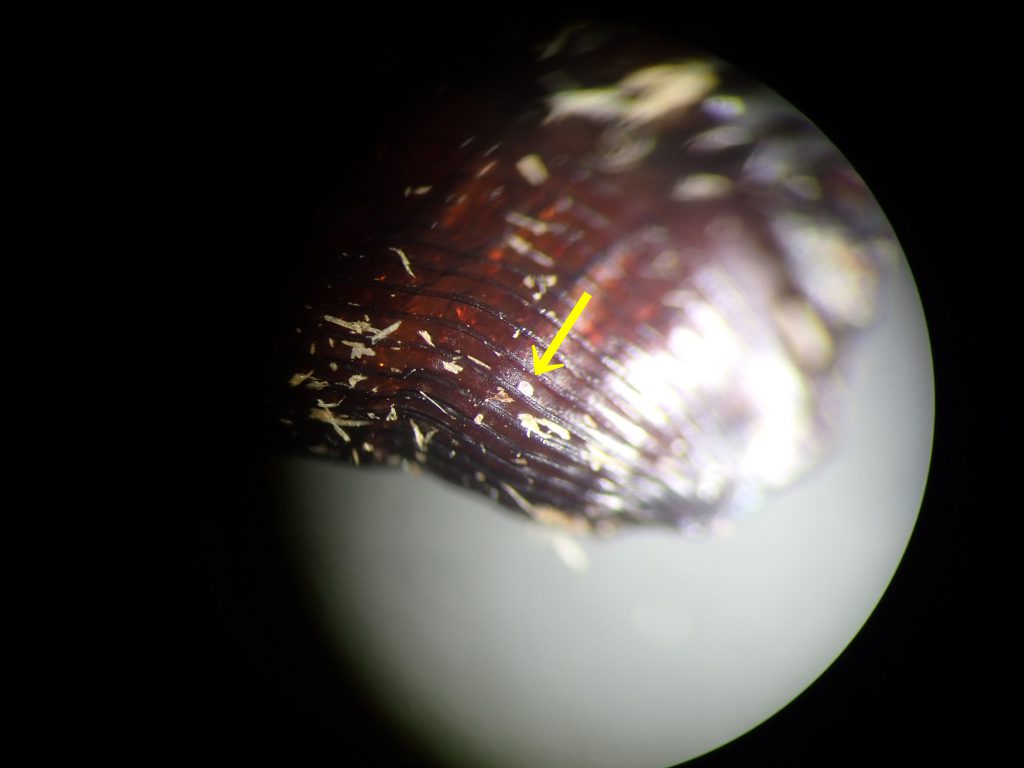

前胸背板と頭頂の間にいるのはツメダニです.

餌に発生するコナダニ類を餌として繁殖しています.

見ていたら,コナダニが前胸背板の奥にいたので追いかけて?いたのでしょうか?

この形はミナミツメダニでしょう.

こいつは,畳などに出ると人を刺して皮疹を引き起こす害虫になりますが,こういった隔離された中にいるのは,コナダニ類を食べるいわば益虫です.

しかし,今回の殺Gダニは食べないのかこの状態です.

2個目も異常なし.

最後,Therea regularis

異常なし.

ということは,Polyphaga saussurei に関しては,この寄生された個体を処分すれば,残っている個体群はダニフリーになります.

問題は,1ケージしかなかったTherea petiverianaです.

成虫が少し残っいるので,それが卵鞘を産みさえすれば,徹底的に掃除して孵化させればダニフリーが出来ると思いますが,少し時間がかかりそうです.

一連の作業をしている最中のPolyphaga saussurei 幼虫,起き上がりゴキブリ.

2021 .8.3

卵鞘にダニの卵

Mite eggs attached to ootheca

Polyphaga aegypticaの成虫だけ飼育して卵鞘をとっているカップ(2021 .6.11)ですが,成虫からはダニは広がらないと思っていましたがやられました.

そこで,産卵された卵鞘だけ救出し,あとは処分しました.

念のため卵鞘のダニ穴(2021 .7.21)が無いか確認ていると,穴はなかったのですが,卵が付着していました.

親ダニも卵鞘と分かっていて付着させているのでしょうか.

これでは如何に気を付けていても,ダニの感染は続いてしましますね.

最終的に手元に残ったダニ排除卵鞘は7個.

さてさて,孵化してくれるでしょうか?

孵化までは3か月ほどかかるので結果がわかるのはしばらく先です.

2021 .7.21

Polyphaga aegypticaの卵鞘保管ケースに発生するダニの原因

Causes of mites in oothecas storage cases of Polyphaga aegyptica.

産卵されたばかりの卵鞘を保管するケース内になぜか例の殺ダニが発生する.

表面を見てもダニなどついていない.

よく見ると,右角に白いダニが.

角度を変えてみるとゲー,穴が開いておりダニが出てくる.

産卵され間もない卵鞘なのに.

割って見るとこんな状態.

なぜ穴が開いてダニが入り込めるのか.原因不明.

もしかして,このダニとは共存しており,ダニがいなくなると生存できないのか?

その為に,何個かの割合でダニ侵入用の入口の空いた卵鞘を産む習性があるのか?

残りの卵鞘を確認してマットも新調した容器に保管しなおした.

卵鞘保管をしてもダニがいなくならない理由が一つ判明した.

2021 .7.1

Polyphaga aegypticaを殺蜚蠊ダニから隔離した結果

Results of isolating Polyphaga aegyptica from cockroach-killing mites

6/11に成虫と幼虫を数匹ずつ分けたカップの結果です.

当初,2ケースとも何事も起こらずにいたのですが,気が付くと幼虫カップ内で殺蜚蠊ダニが爆裂していました.

スッカスカの幼虫.

物の見事に中身が食われており,マット下には無数のダニがうごめいています.

まだ生きている幼虫もいますが,このまま冷凍庫に入れました.

一方,成虫カップはどうか?

こちらは全く死んでおらず卵鞘も生み続けています.

この卵鞘だけさらに別で管理して幼虫が取れれば無ダニ個体が取れるのではないかと思っています.

ところで,皆さんのところではこういった事態が起こっていないのでしょうか?

私だけ?

2021 .6.11

ゴキブリ食いダニ大暴れ

Mites outbreak that eat cockroaches and kill them

Polyphaga aegyptica

ケース内の個体密度が高くなると暴走を始めます.

このダニに関しては諦めていますが,何度見ても嫌になりますね.

仕方なく,水洗いをしてダニ忌避マット100%に戻しました.

万が一を考え,幼虫と成虫を数匹ずつ分けて保護し,災難が過ぎるのを待ちます.

2021 .2.18

掃除機とPolyphaga aegyptica

Vacuum cleaners and Polyphaga aegyptica

トランスフォビア状態が去ったPolyphaga aegyptica.

こちらは,♂が軽そうなので掃除機で吸引できるのではないかと思いやってみた.

使うのは,紙パック式掃除機.

吸えるか~と思ったが,意外と♂も重い.

下手すると,幼虫も吸いそうなので中止.

仕方なく手作業で行いました.

2020 .3.16

Corydiinaeの孵化

Hatch of Corydiinae

昨年12月より管理していたTherea petiveriana,Polyphaga aegypticaの卵鞘が孵化をはじめた.

Therea petiveriana

Polyphaga aegyptica

やはり3か月程度要するようだ.

両種とも,体毛を密生する特徴は他の科と見分けるのにわかりやすい特徴です.

2019 .2.12

防ダニマット実験結果1

Experimental results 1 of anti-mite mat

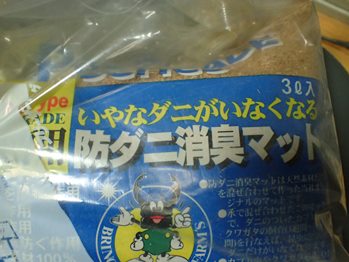

昨年末に防ダニマットとヤシガラマットに21個体ずつ分けて入れたケージである.

結果は,防ダニマット:ヤシガラマット=12:18.

ヤシガラマットの方が多く生存している.

では虫体に付着しているダニはどうか?

ダニマット.

少しついている.

ヤシガラ.

かなりついている.

いずれにせよ,本ダニマットでは1ヶ月程度でダニを完全に落とすことは無理という結果だった.

2018 .9.26

Polyphaga aegypticaに発生したダニを放置した結果

Results of leaving mites that occurred in the Polyphaga aegyptica breeding cage

半数程が中身無し.

ケージ表面が動いている.

まだ数匹生きている個体もいるが手の出しようがない雰囲気.

水容器の上を覆い尽くすダニ,ダニ,ダニ.

食われて空になった虫体.

空になる途中の虫体.

食い尽くされてダニが脱出している・・・・.

元気な個体だけ選び出し,例の防ダニマット100%に移動.

以前100%マットに移した個体は現在無事に成長中.

これもうまくいくといいが.

2018 .8.20

Polyphaga aegyptica その後

Polyphaga aegyptica after that

ケージ1

マット表面に1匹もいない.

が,掘ると出てきた.

個体密度が低いと雌雄成虫・幼虫も潜るようだ.

ケージ2

こちらは沢山入れたケージ.

やはり表面に出ている個体が多い.

死骸を見ると,ダニに食われて空洞になっていない.

周りにもいない.

ダニがどこに行ったと思ったら,固形飼料についていた.

ピンクが気持ち悪い.

この防ダニマット意外と使えるかもしれない.

2018 .8.15

Polyphaga aegyptica ダニ

Mite of the Polyphaga aegyptica

ケージ1の状況.

ケージ2の状況

これを放置しておくと,

このように中身だけスカスカの外骨格乾燥標本状になる.

根絶は出来ていなかったというか,それは不可能だと考えているが,たくさん増えたので放置しておいたのだが,やはり手を打たないと全滅になりかねないと思い処置をすることにした.

昔昔に購入したマットをつかう.

ヤシガラ:防ダニマットを1:1.

防ダニマット100%.

色目的に効果ありそうな感じです.

卵鞘は拾って別に管理.

産卵はピークを迎えてないようで,古いのが混ざっていそう.

2018 .1.19

卵鞘がマット

Ootheca is breeding material

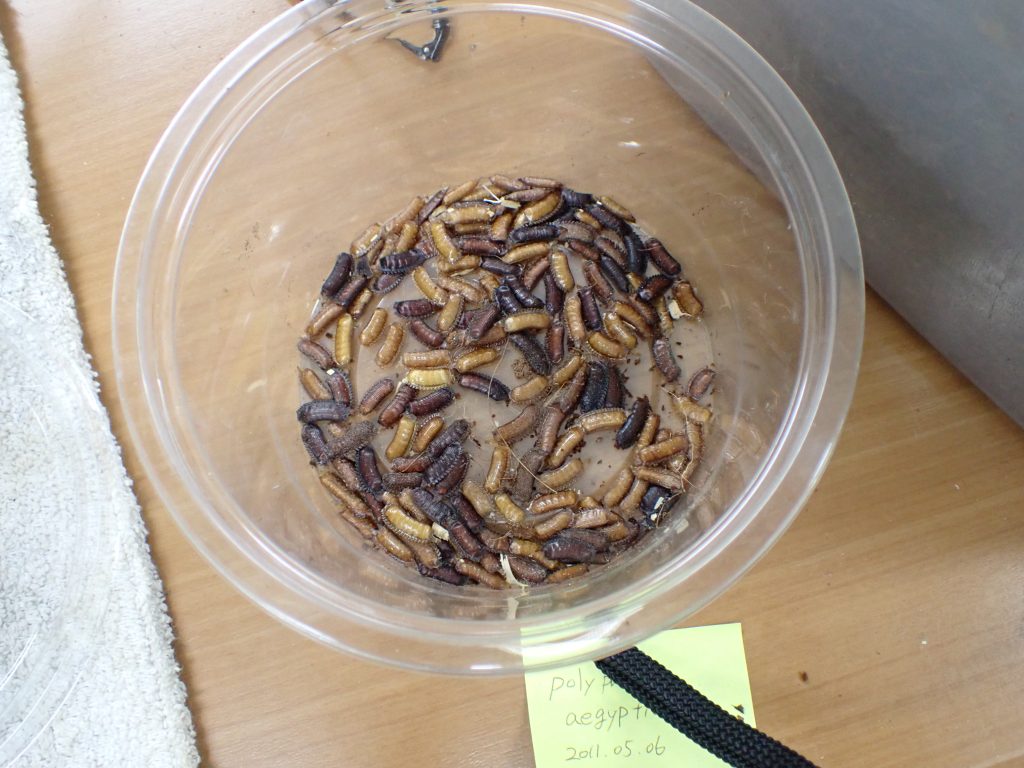

Polyphaga aegypticaのケージだが,卵鞘が一斉に孵化してほぼ同じ齢数の幼虫がうごめいている.

特別,何か変わった事をした訳ではなく,普通にしていたらこうなるときもある.

手ですくい上げたところだが,幼虫が空卵鞘の合間に潜っており,卵鞘がマットのような状態になっている.

一方,予備で作っていたもう1つのケージは,卵鞘が全く孵化しなかった.

卵鞘が生育するには,適度な水分が必要だと思うが,加減がわからない.

2013 .11.7

Polyphaga aegyptica 孵化幼虫わらわら

There are many larvae of the Polyphaga aegyptica which hatched.

Polyphaga属の飼育において,卵鞘の孵化までかかる時間が長いためか,卵鞘同士で孵化時期を合わせているのか,いつもこんな状態になる.

従って,これが皆一斉に成虫になるので,時期によっては,これの成虫版となるわけである.

2012 .8.2

Polyphaga aegypticaの好む産卵場所

The spawning ground which Polyphaga aegyptica likes

別名砂漠ゴキブリ.

乾燥したマットでも卵鞘は孵化するし,幼虫も特に水場に群れる事無くマット内を徘徊している.

しかし,産卵場所としては必ず乾燥した場所を選ぶわけではなく,このように湿った場所も好むようだ.

2010 .1.15

Polyphaga aegyptica 復活

エジプト砂漠ローチPolyphaga aegyptica が復活した.

張り付くダニにやられ,卵鞘を残し壊滅したのが去年の3月.

やっと成虫が出るにいたった.

まだ♂だけであるが,上手く復活できた.

今回成虫になった個体たちは,去年4月に孵化した仔であろう.

卵鞘が産み落とされてからの期間を考慮すると,約1年を要する事になる.

集合させてみた.

死んだ真似が上手なPolyphaga aegyptica.

動かないから写真は撮りやすい.

2009 .11.27

エジプト砂漠ローチ完全復活

やっと成虫が出始めた.

まだ♂だけであるが,♀もまもなく羽化すると思われる.

♀終齢幼虫.

卵鞘の孵化より約7ヶ月.

意外と早い成虫出現となった.

卵期間から考えると,約9ヶ月で成虫となった.

♀は10ヶ月と言ったところだろうか.

2009 .10.5

エジプト砂漠ローチ復活

今年の春にダニに寄生され,卵鞘を残して壊滅した本種.

卵鞘は何とか孵化し,小プラケで飼育していたが,

ここに来て幼虫が順調に成長し,無事中プラケに引越しとなった.

小プラケで管理できると場所はとらないが,やはり個体数が増えるとトラブルの原因となるので,殆どの種は中プラケ管理となる.

小プラケの様子.

中齢幼虫がひしめき合う状態となった.

終齢に近い幼虫.

本当に良くここまで成長してくれたと思う.

ここの所おかげさまで大変忙しく,細かい事が出来ないが,

時間を見て,この個体達のダニ寄生を確認したいと思う.

そして完成.

左小容器が餌入れ,固形飼料が入っている.

右大き目の容器が給水容器.

マットは現時点では湿っているが,乾燥した方が餌もカビる事無く,

ゴキブリも特別問題は出ないようだ.

2009 .6.1

エジプト砂漠ローチ 初齢幼虫~

エジプト砂漠ローチ Polyphaga aegyptica (Linnaeus)

ダニ被害より3ヶ月,順調に幼虫が育っていると思っていたが,

マットに「ボーセリンローチ」に発生したのと同じダニが大量に発生していた.

ダニは懲り懲りなので,仕方なくマットを全部交換したのだが,

幼虫はいたって元気?にしていた.

篩いで拾い上げ,別タッパーに一旦移し,

ダニが付いていないのを確認後,別セットに戻した.

大きい幼虫は10㎜弱まで成長をしている.

この属の成長は遅いと巷ではささやかれている.

確かに3ヶ月でこのサイズでは,成虫になるのは来年?

ワモンゴキブリは200~300日ほど要するので,

それから考えると遅いほうかもしれない.

この徘徊性のダニ.

大型で動きが早いので見た目は目障りだが,

実は「有益なダニ」かもしれぬと思い始めている.

比較的悪条件になっているマットに発生しやすい.

そして,特にゴキブリに対する被害も確認できない.

現にエジプト砂漠ローチ幼虫140匹ほどいたのだが,

前回数えたときと比べても減っていない.

2009 .4.24

エジプト砂漠ローチ 卵鞘続報

かなり小さな卵鞘も孵化していた.

色の薄い卵鞘は光で透かすと中を見る事が出来る.

この卵鞘は短いものだが,5個見える.

2列として約10匹出てくるはずだ.

2009 .4.23

エジプト砂漠ローチ復活?

孵化が順調に進行し,孵化容器内での幼虫密度が高くなってきたので,

1サイズ大きいプラケに移し変えた.

写真の中に4匹確認できる.

1齢幼虫の体長は約4㎜.

現在早い個体で2齢まで成長しているが,体色は白いままだ.

子供集合写真.

全部で100匹以上孵化していた.

2009 .4.8

エジプト砂漠ローチ孵化卵鞘

シナゴキブリEupolyphaga sinensis,

カプチーナErgaula capucinaなどの,

雄は長翅で細身,雌は10円玉のような丸身の雌雄異形の種が産む卵鞘は,

本種のような大きさがまちまちの卵鞘を産む.

以前から,この短い(小さい)卵鞘は孵化しているのか疑問に思っていた.

というか,孵化しないだろうと思っていた.

しかし,卵鞘しか残せないような状態となり,

いつもは孵化した卵鞘まで見ないのであるが,

今回はどの程度孵化しているか確認してみた.

全て孵化した卵鞘である.

右列のような色が濃く,頑丈そうな卵鞘は孵化してあたり前なのだが,

左下の長さはあるが形が歪んだ物や,

色が薄茶色のどう見ても未熟卵鞘のようなもの.

中列最下の短い物.

一応孵化したようである.

極端に短い卵鞘の孵化は確認できていないが,

結構変な形の卵鞘でも孵化する事はわかる.

2009 .4.3

エジプト砂漠ローチのその後

壊滅をお伝えした後,

小プラケで管理していた中~成虫グループだが,

昨日,経過確認ついでにマット交換を行った.

なんと,生存は4匹.

♂幼虫2.

♀幼虫1.

♀成虫1.

左の容器はダニ除去試験に使用した個体が入っているタッパー.

結果的に何らかのダニ除去処置を施した方が生き残っている.

ゴキブリ飼育を甘く見た代償がここにある.

反省している.

2009 .3.10

エジプト砂漠ローチ孵化

壊滅から救出した卵鞘のみ収容したケース.

卵鞘だけしか入っていないが,いつ孵化しても良いように水餌を入れてある.

一応気になるので,結構頻繁に中をのぞいていた.

小さな白い幼虫がいた.

数的に卵鞘1個の孵化と思うが,

これで何とかダニなし個体群を復活させられそうだ.

拡大.

こんな小さな幼虫があのダニに寄生されたらあっという間に全滅だろう.

順調に増えている種ほど,その飼育環境は短時間で劣化しやすく,

不潔な状態になりやすい.

今回は良い勉強になった.

2009 .3.2

エジプト砂漠ローチに寄生したダニ

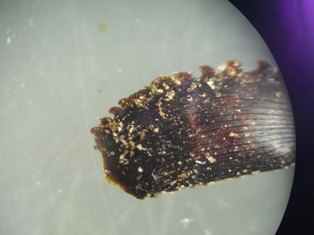

保管していた死骸よりダニを取り出し,

プレパラートを作った.

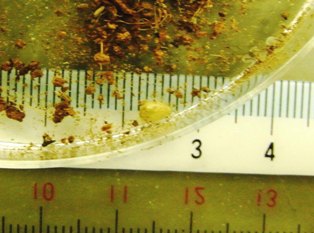

体長0.3~0.4㎜.

お皿を伏せた様な扁平なダニ.

虫体表面に強力に付着しており,ピンセットのような硬いものでこすらないと,

剥がれてこない.

どこかに吸盤のようなものがあると思われ,

拡大してよく見ると,腹面の肛門板周りに丸い吸盤らしきものが観察できた.

このダニどこかで見た事がある.

たぶんトカゲ類の幼体が死んだ際,

目の周りに付着していたダニに良く似ている.

同定を試みたが該当しそうなダニは見当たらない.

最新の研究では,昆虫類に寄生する中気門のダニに関して,

石川和男先生がいくつか報告している.

それによると,昆虫類に外部寄生する種として,

Diarthrophallus(クロツヤムシダニ科)

Macrocheles(ハエダニ科)

Proctolaelaps(マヨイダニ科)

Coleolaelaps(トゲダニ科)

Scarabaspis(ヤリダニ科)

Lobogynium(イトダニモドキ科)

Neocypholaelaps(カザリダニ科)

Varroa(ヘギイタダニ科)

などがいるそうである.

しかし,どの科を見ても腹面に吸盤らしき物を備えたダニは見あたらない.

どなたか心当たりがありましたら教えて頂きたいと思います.

2009 .2.27

エジプト砂漠ローチ壊滅 その3

現状は全滅まで進行していなかったが,

もう少し気づくのが遅れていたら,全滅であったろう.

幼虫・成虫 全てが寄生されており,

取り除くのは不可能な状態である.

とりあえずマットを全交換し,生き残った個体を移す.

唯一卵鞘は寄生が少ないため,

全てを拾い上げ実体顕微鏡で1つずつ確認し,別容器に保管した.

拾い上げた卵鞘.

26個しかない.

短い異常?な物も含まれるので,正常な卵鞘はさらに少ない.

ちょうどこれから産卵する時期であったので,非常に厳しい状況である.

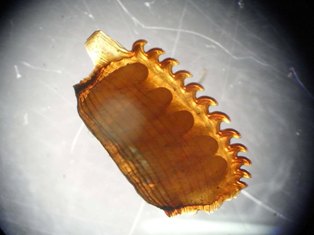

卵鞘の拡大.

このぐらいではまだ判らないが,もう少し拡大すると,

卵鞘の横溝にダニの卵らしきものが付着している.

2008 .2.7

エジプト砂漠ローチ 交尾・卵鞘

これで初めて同じ種であると思える.

体色も雄の翅は漆黒色であるのに,雌は赤茶色をしている.

体重は♂0.3g,♀1.7g.

♀は♂の5.6倍の重量がある.

これだけ違う雌雄もあまり知らない.

その結果産まれるのが卵鞘.

卵鞘の継ぎ目(龍骨部)に鉤上の突起が14~16個並ぶ.

おそらくこの鉤上突起と中の卵の数は何か関係していると思われる.

未だこの種の卵鞘が孵化した実績が無く,いずれは孵ると思うのだが,

待ち遠しい.

2008 .2.6

エジプト砂漠ローチ 形態 腹面

♂成虫体長約20㎜翅端までは約30㎜.

高いところから落とすと翅を羽ばたかせて落下するが,

飛んだところは見た事がない.

背面から見ると大きく見えるが,裏返すと本当の大きさは全長の2/3.

これだけ翅の比率が大きければ飛びそうなものだが.

雌の腹面と比べると貧弱に見える.

♀体長約25㎜.

体型は円盤状で動きも意外と素早く,床材に潜ろうとする.

2008 .2.5

エジプト砂漠ローチ 形態

Polyphaga aegyptica (Linnaeus)

雌雄異形の外国種.

生息地がいまいち判らないが,学名にあるようにエジプト辺りではないだろうか.

写真からも判るように,♂♀全く違う形態をしており,♀はゴキブリにさえ見えない.

死んだまねをするため,写真は比較的簡単に取れる.

両方とも生きています.