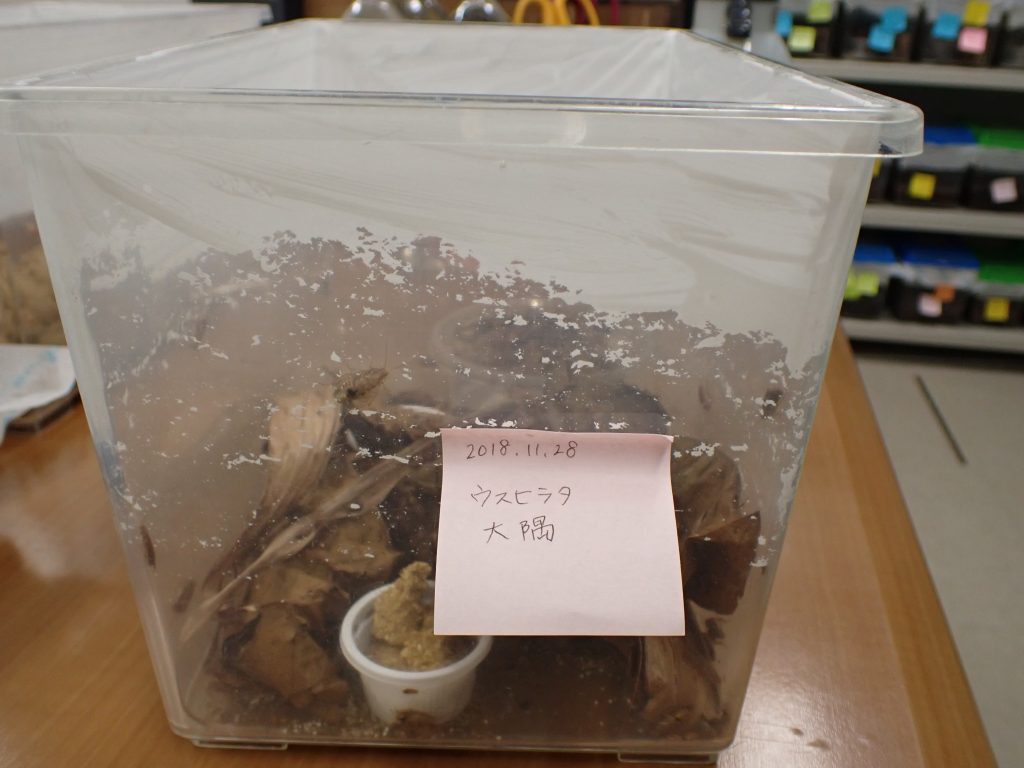

ウスヒラタゴキブリ

2024 .6.14

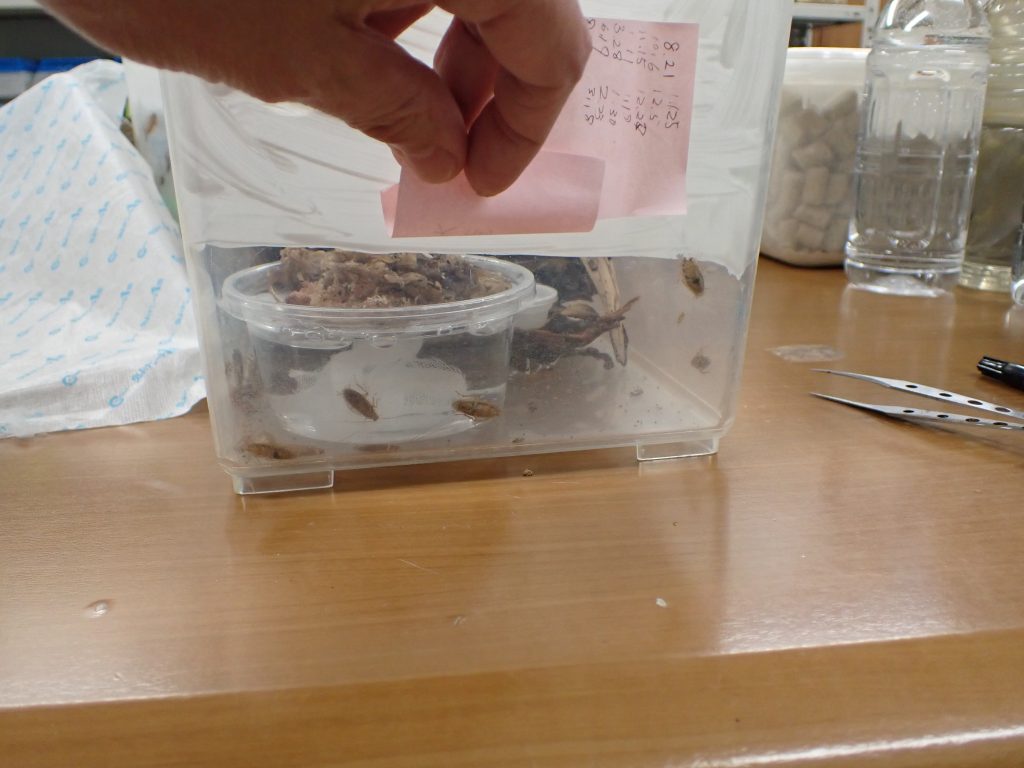

登攀防止材

Anti-climbing material

鹿児島産ウスヒラタゴキブリです.

以前もお伝えしましたがどんどん上ります.

炭カルを多めに塗ったケースでも時間とともに無くなります.

クロゴキもたまにこうなるケースがあります.

紙の蓋がいかに重要か分かると思います.

2024 .4.26

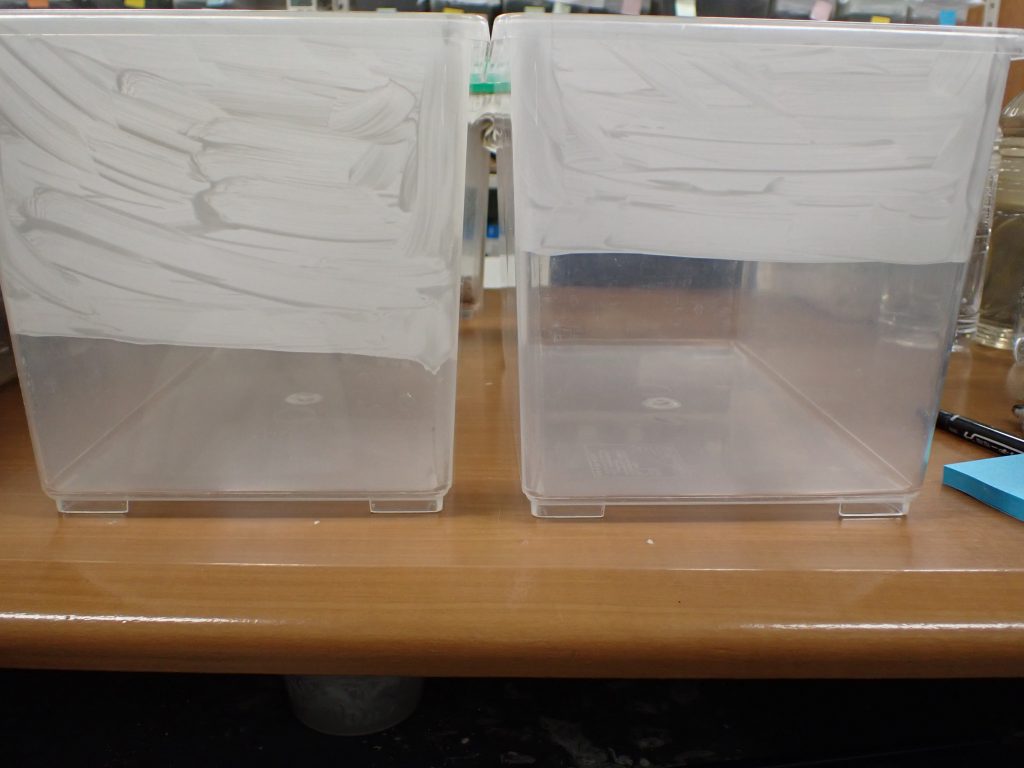

ウスヒラタゴキブリ登攀防止特製ケージ

Special container for Megamareta pallidiola pallidiola

ウスヒラタゴキブリの炭カル突破までの期間があまりにも早すぎるため幅を増やしたタイプを試す.

左がそれです.

ただ単に幅を広げただけですが・・.

これ以上塗ると,中の状態が観察できなくなるのでとりあえずここまで.

左から右へ移動.

さて結果は.

2024 .1.18

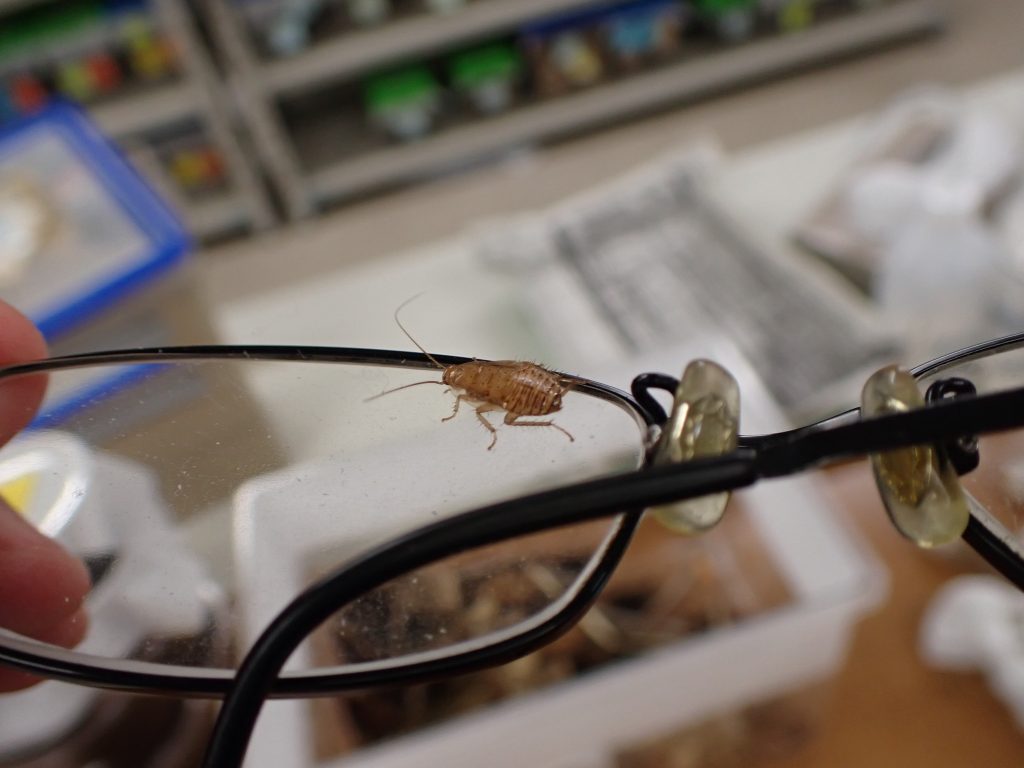

眼鏡にウスヒラタゴキブリ

Megamareta pallidiola on glasses

最近老眼で眼鏡をはずして作業が多くなりました.

ゴキブリの世話の時も外しています.

で,終わってかけようとしたら,静かに付着していました.

ウスヒラタゴキブリ幼虫です.

まあ,野外で仕事していたらよくありそうな光景.

室内は,万が一のことを考え,フィプロニル他優秀なベイト剤を多数設置しています.

くれぐれも逃がさないようにしましょう.

2023 .12.26

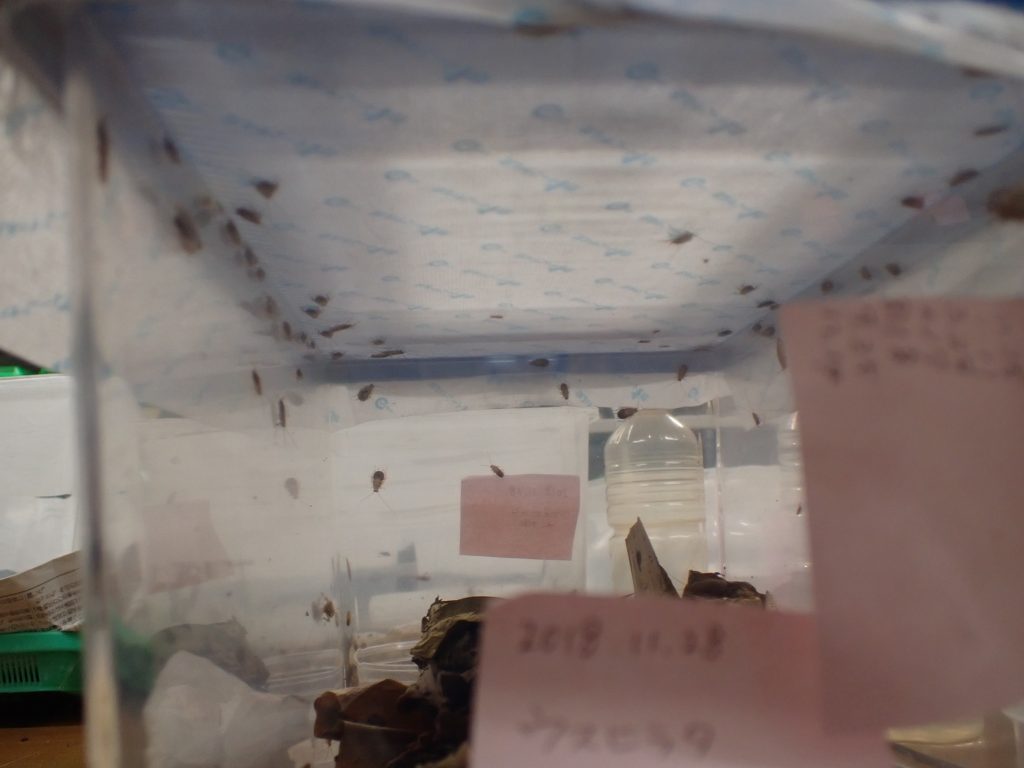

またウスヒラタゴキブリ炭カル突破

Megamareta pallidiola again broke through the anti-climbing line.

つい先日炭カル突破されて交換したのですが,すでに炭カル消滅.

他にもいくつか系統あり,それらはほとんど削れないのですが本系統だけ.

特別個体密度が高いわけでもなく,別種?とも思われる性格の違い.

さらに数を減らして維持しないといけないかもしれない.

2023 .12.1

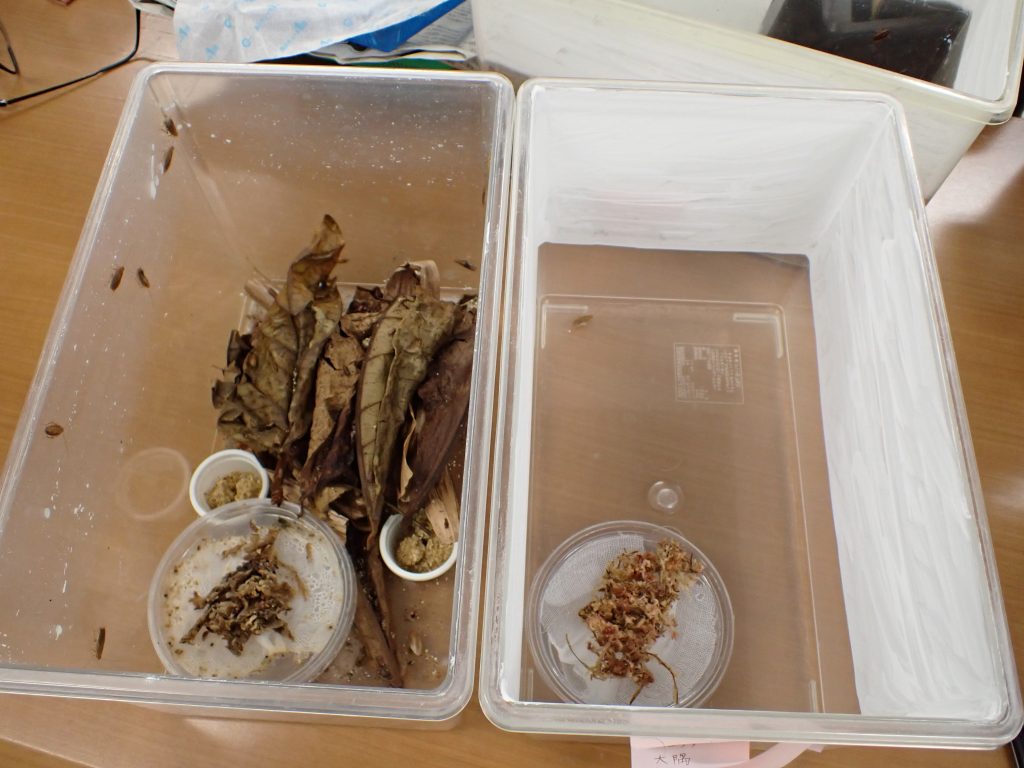

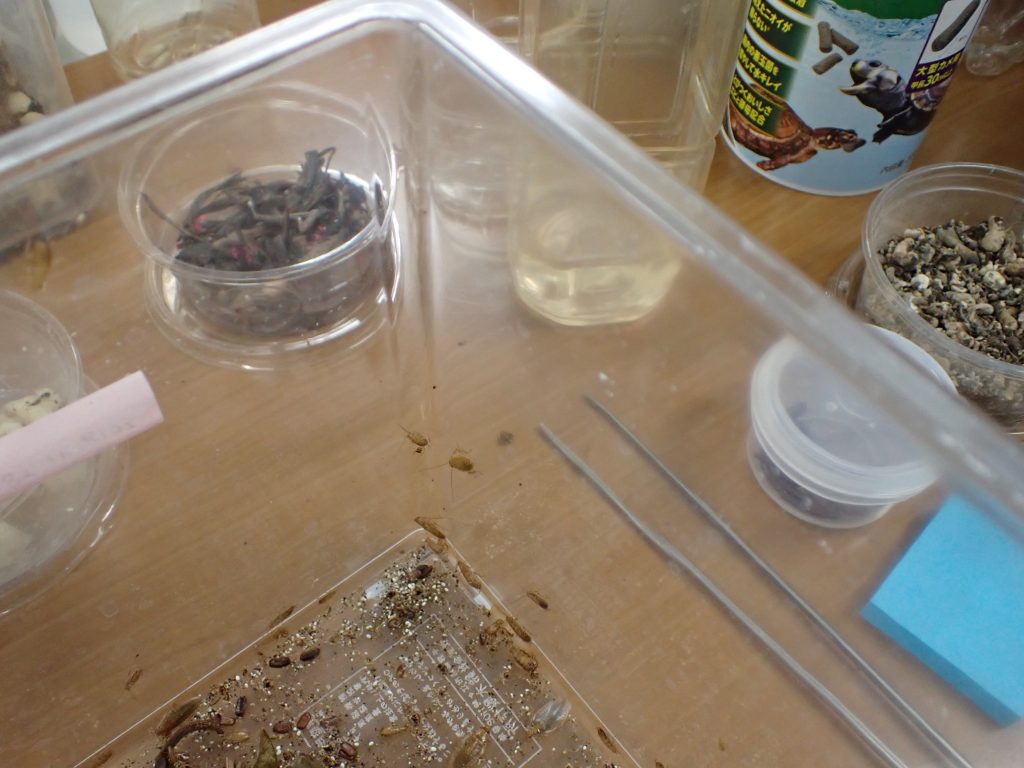

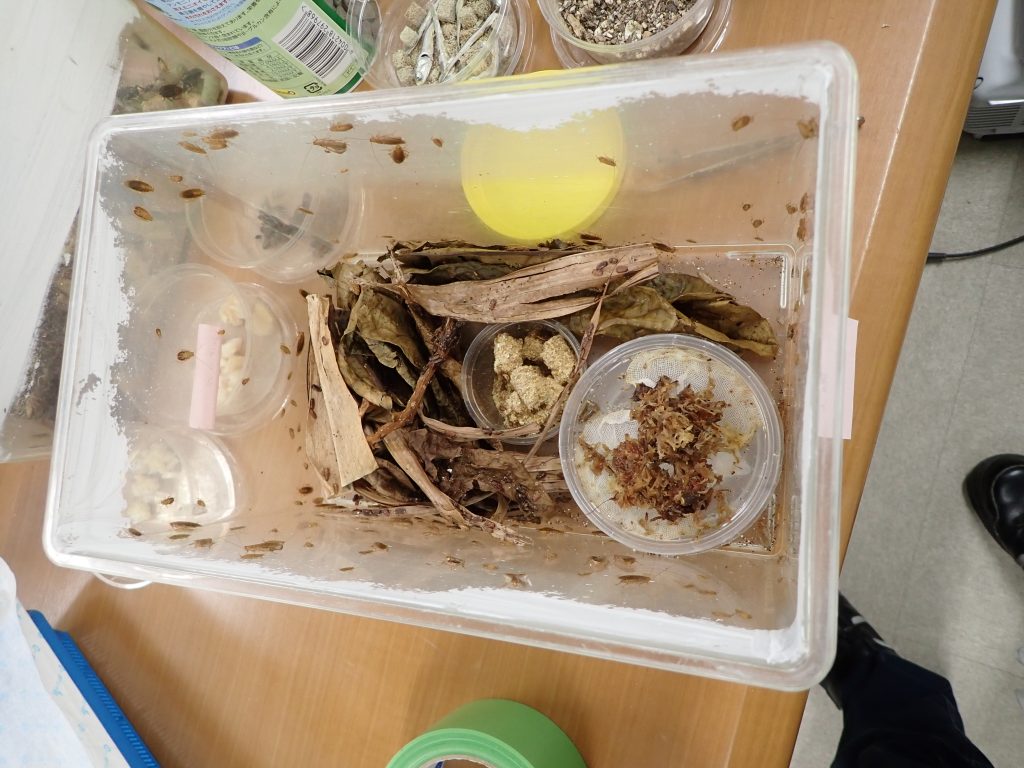

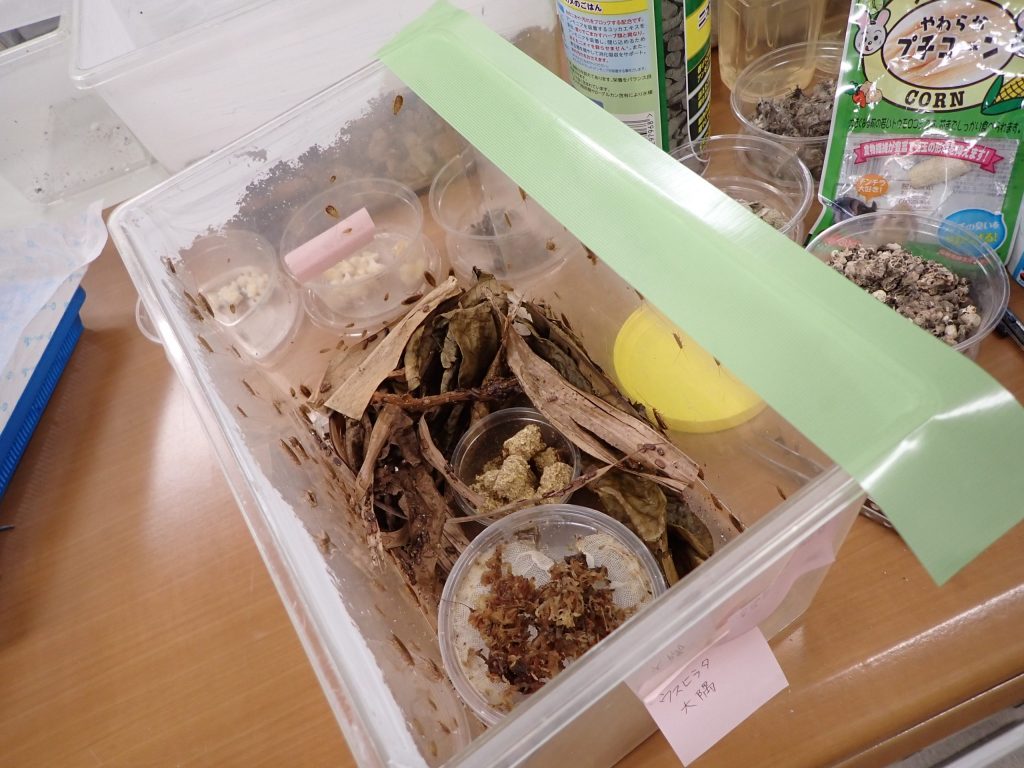

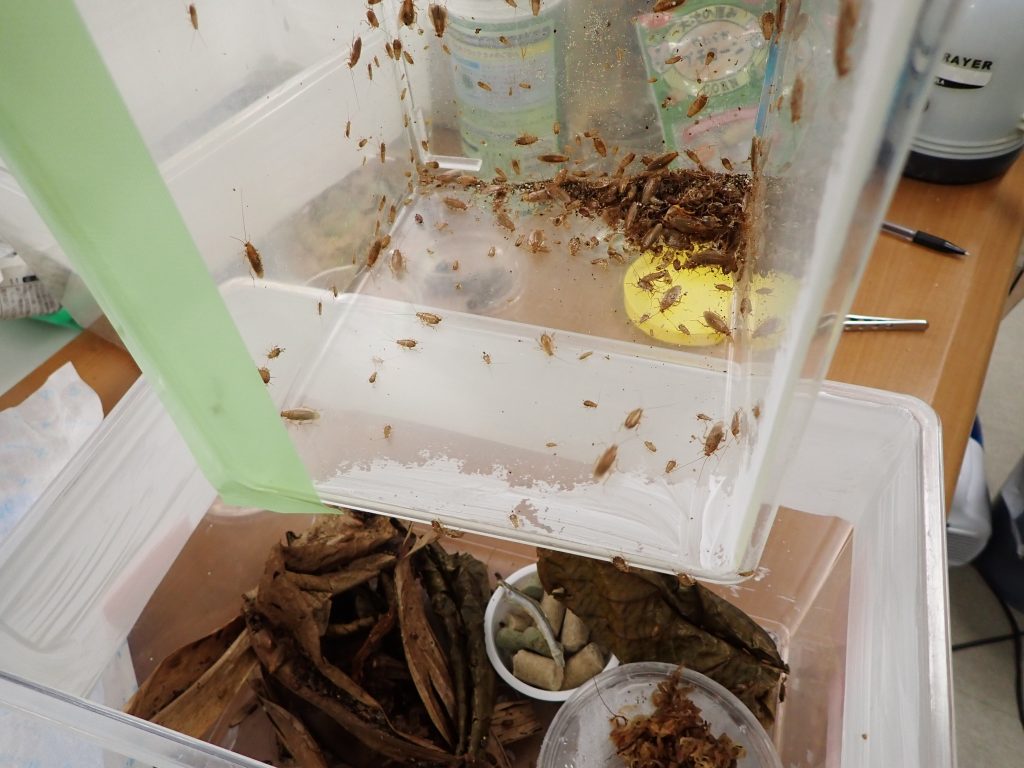

ウスヒラタゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Megamareta pallidiola

早いもので12月になってしまいました.

冬でも室内のゴキブリ達は元気で活動しています.

本種のこのケージも大変なことになっていました.

炭カルが突破されている箇所は養生テープを貼り,脱出防止します.

ただ,ウスヒラタはチャバネゴキブリほど騒々しくないので,貼らなくても逃げそうではない雰囲気です.

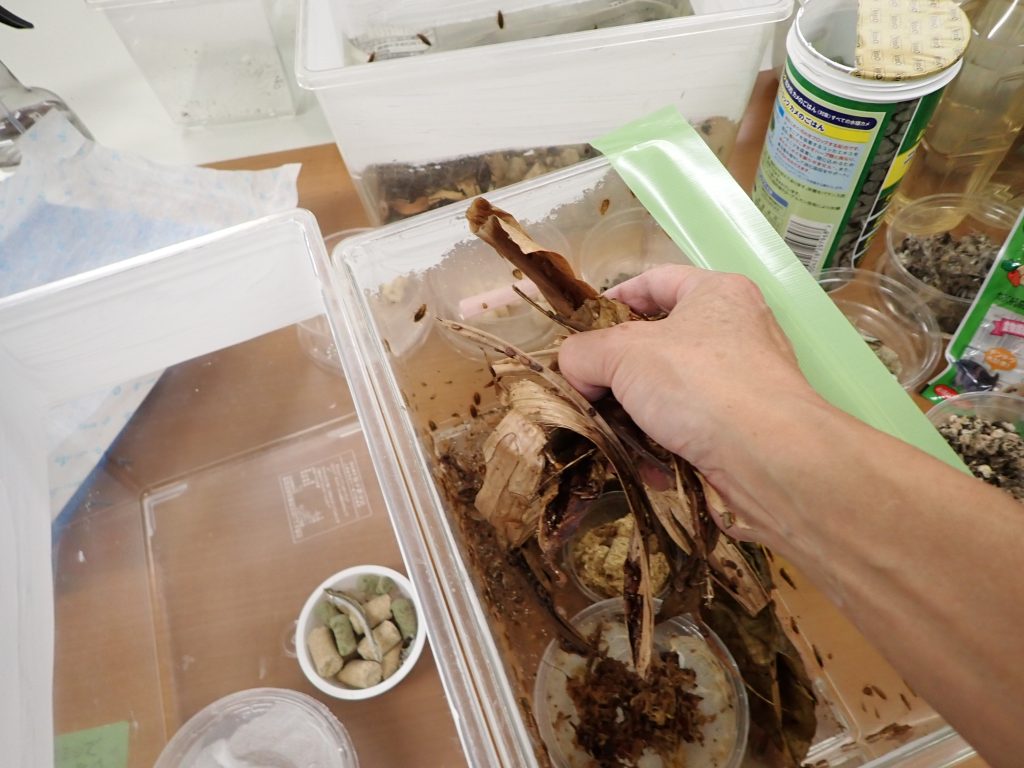

まず枝などのシュエルターを,揺すりながらゴミを落として移動.

残った虫体を移動.

完了.

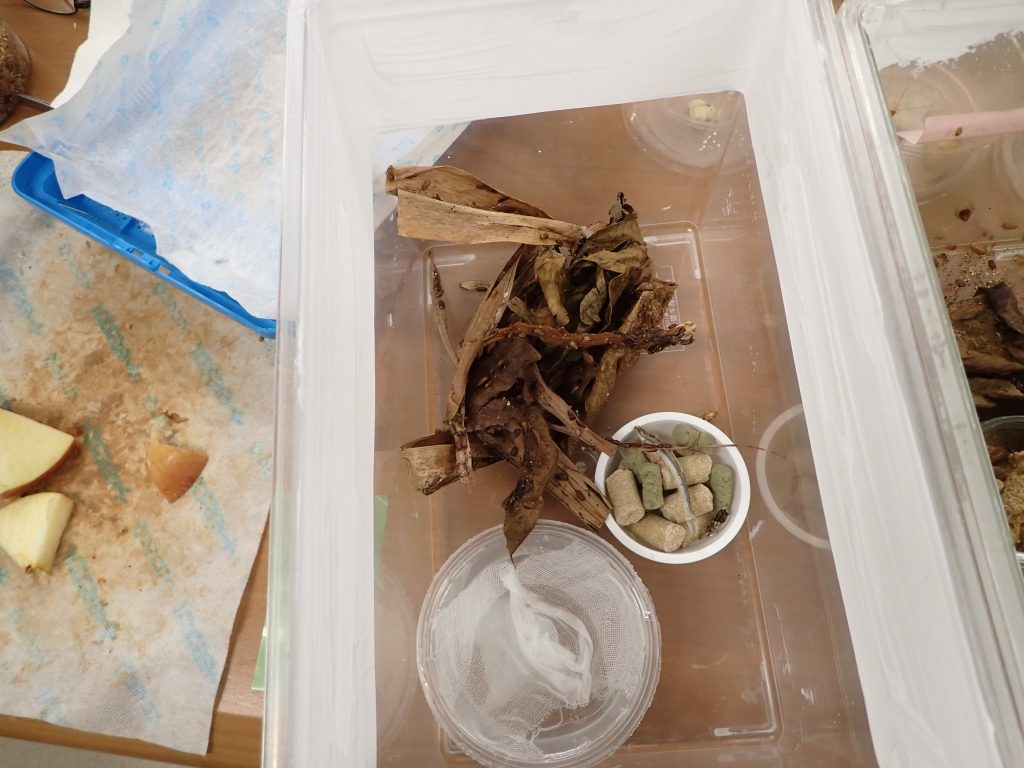

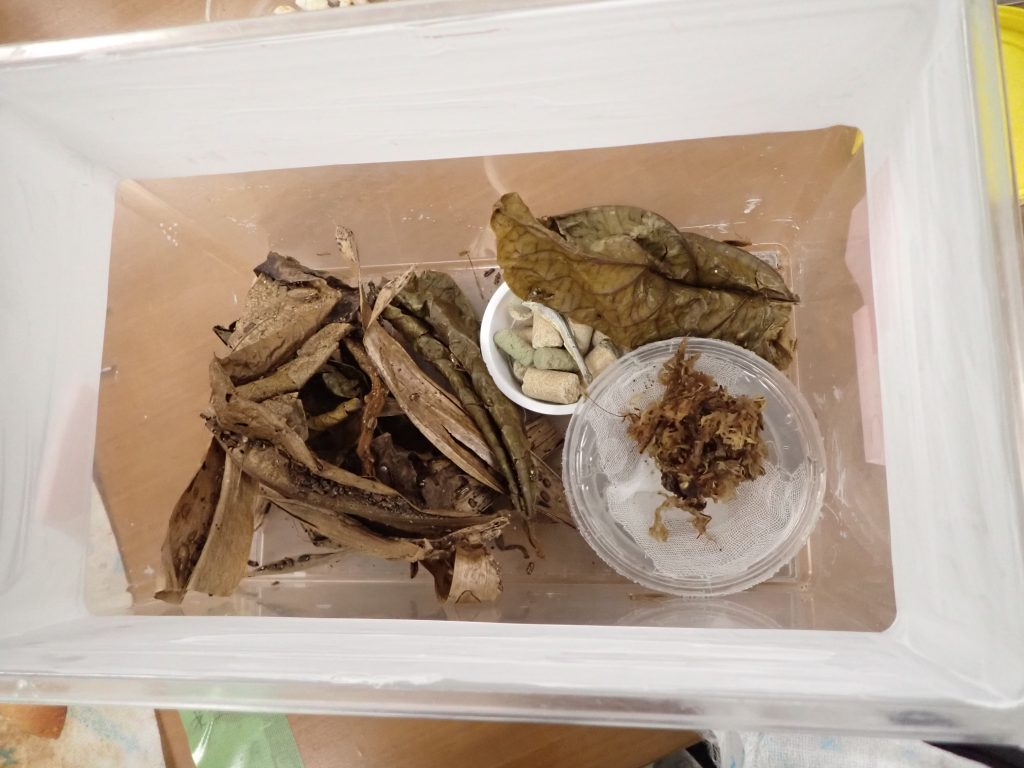

2023 .10.4

ウスヒラタゴキブリ床替え

Cleaning of the breeding case of the Megamareta pallidiola

昨年,八丈島で採集したケースです.

色が悪いです.

こうなると変えた方が良いです.

水容器の水苔も,白いカビ状の物体が出ています.

ウスヒラタゴキブリの飼育は,生エサ放置場所は作らないのですが,この系統は飼育初期に幼虫死亡が見られたので設置しました.

このように干上がったリンゴでも沢山の幼虫が食べています.

そのおかげか分かりませんが爆増しており,シェルター内もこんな感じ.

葉っぱにも付着してます.

終了.

色が良くなったと思いませんか?

2023 .2.8

ウスヒラタゴキブリ(八丈島)

Megamareta pallidiola(Hachijojima Island)

増えないです.

ウスヒラタゴキブリの飼育は難しくはないのですが,このケーズは増えないです.

本種の飼育の癖は,飼育後3~4年以降が急に減ること.

しかし,こいつはまだ1年目.

こんなに増えないのは島嶼の秘密があるのか.

理由は孵化し難い.

いろいろやって,現在全滅の危機は回避できたかな?といった状況.

よくよく見ると,本種の複眼って黒くないんですよ.

2022 .11.25

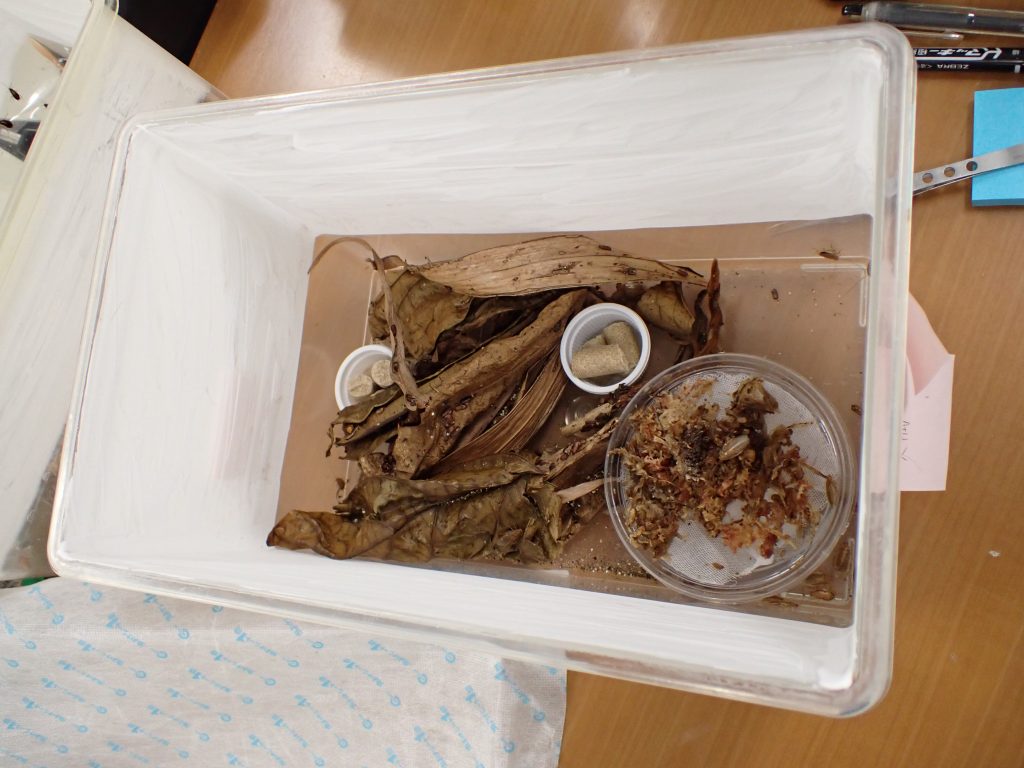

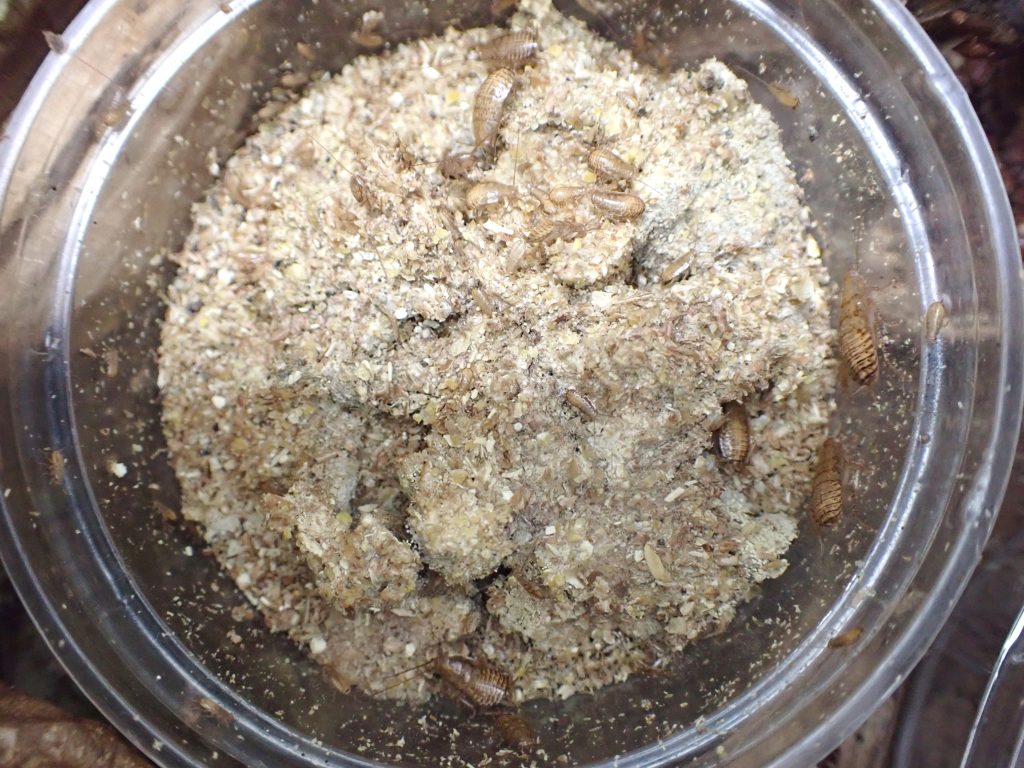

ウスヒラタゴキブリ床替え

Cleaning of the Megamareta pallidiola breeding container

前回交換して約1か月でこの状態.

動物飼育は皆そうで増え始めると当然汚れも早くなる.

本種は餌もMFのかすが残りこれが堆積はじめると湿度がこもりカビが出やすくなる.

移し.

終了.

以前は段ボールのシェルターを使ってましたが,今は使ってません.

理由は段ボールシェルターで一度全滅になったのでそれ以降葉っぱ.

今いれているのはモモタマナとヤシ類の葉を刻んだ物.

移す時は,葉の間に溜まった糞や死骸を払っているが,段ボールシェルターに比べるとゴミが落としにくく,このように一緒に持ち込んでしまうこともある.

しかし,ミナミヒラタも同様だが,見た目的にもゴキブリが喜びそうな雰囲気ではないですか?

2022 .1.4

ミナミヒラタゴキブリとウスヒラタゴキブリ

Balta vilis and Megamareta pallidiola

よく似ていると思われる両種.

1匹だけ見ると似ているのだが,両種飼育していると雰囲気で違いが分かる.

皆さんはどうでしょう.

飼育していなくても分かる人もいるかもしれませんが,雰囲気の違いをご紹介.

ウスヒラタゴキブリ.

ミナミヒラタゴキブリ.

ミナミヒラタゴキブリは単色均一で「ツルン」とした感じ.

ウスヒラタゴキブリは茶色の皴が多く入り「ザラ」とした感じ.

上がウス.

下がミナミ.

いかがでしょうか.

2021 .4.14

ウスヒラタゴキブリまでも

Even the Megamareta pallidiola pallidiola

逗子個体群.

普通に増えていたのですが,見ると死骸だらけ.

かろうじて見つけた生体.

まさかこんな状態になるとは思ってもいなかったケースです.

小笠原や鹿児島群はいたって問題ないのですが.

このケースはクロゴキとは違う棚に置かれ,原因は不明.

ここのところ続きます.

関東産なので採りには行けるのですが,そうゆう問題ではないですね.

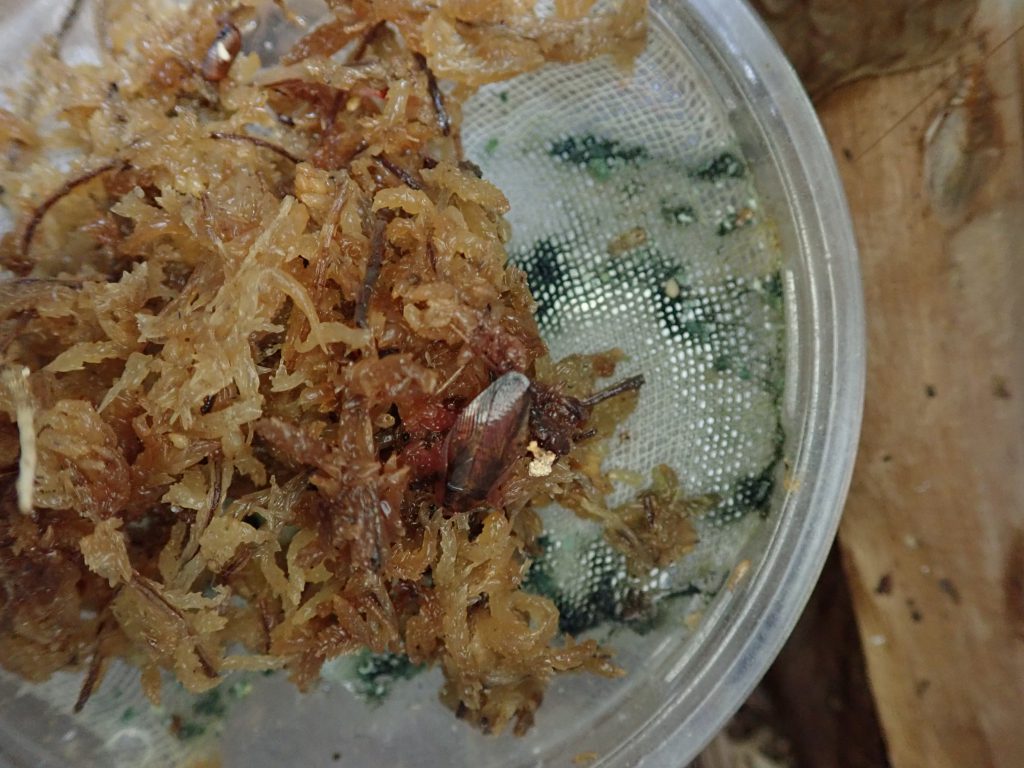

2020 .12.8

ゴキブリ飼育の汚れ状況

Cockroach breeding stains

ウスヒラタゴキブリの飼育ケースです.

汚れの紹介です.

給水容器.

飼育種に入りますが,緑のカビは結構発生します.

しかし,ゴキブリ生体に影響はないようです.

見た目が悪いだけです.

黒いカビが出る種もいます.

(人体に影響がないかはわかりません.10年以上ほぼ毎日素手で管理を行っていますが,体調を崩したことはありません.基本的な衛生管理.どんな動物でも触ったら手を洗うことが重要です).

落ち葉シェルターにたまった糞や脱皮殻.

こういった乾燥物にはチャタテムシが多く発生します.

まとめると結構な量になります.

古い卵鞘も処分したほうが良いのですが,新旧が分からないので増え方を見て処分します.

シェルターも,糞の付着が多くなったら交換します.

今回はこの程度なのでなし.

見た目あまり変わりませんが掃除終了.

はやりのキャベツを入れています.

特別好んでは食べませんが,穴開いたりするので食べるようです.

2020 .10.5

ウスヒラタゴキブリ交尾

Mating of the Megamareta pallidiola boninensis

小笠原亜種です.

左が雄右が♀.

その下に写っている幼虫は,左が♂で右が♀だと思われます.

この状態でもカメラから逃げるようにかなりのスピードで移動しケースの中で撮れたのはこんな写真だけ.

幼虫.

2020 .4.30

ミナミヒラタゴキブリとウスヒラタゴキブリの簡単な見分け方

How to easily distinguish the Balta vilis and the Megamareta pallidiola

成虫,幼虫ともよく似ている2種.

古くは沖縄の書籍でも,ミナミヒラタゴキブリをウスヒラタゴキブリと書かれている本も見受けられる.

成虫であれば,前胸背板の2つの黒点でわかるが,見慣れていないと難しいかと思う.

幼虫から成虫まで簡単なのは腹面の黒斑.

ミナミヒラタゴキブリ.

ウスヒラタゴキブリ.

生息環境も結構違うが,簡単に見分けるのであれば腹面.

次が前胸背板.

分かってくると,ゴキブリも面白いと思うのですが.

2020 .2.17

ゴキブリ三昧

Give all one’s time to cockroaches

週末に逗子方面までゴキブリ採集に出かけた.

採集場所は知人のM井邸.

天気が不安でしたが当日は曇っていたものの上々の天気.

話の発端は以前,庭の収納ボックス内で越冬しているウスヒラタゴキブリを送ってもらったのがきっかけ.

ウスヒラタゴキブリが,どのような人工的な場所で越冬するのか確認したかった.

早速ウスヒラタゴキブリが見つかった収納ケースを見せてもらうといるいる.

死骸も複数あり,中で越冬中に死亡した個体だろうか?

さらには,地表の落ち葉にもモリチャバネゴキブリに混ざり普通に見つかる.

探し始めて数分.

住宅基礎の落ち葉をどけると今度はキチャバネゴキブリ!

なんと♀成虫.

成虫越冬することは報告されているが,自分で確認出来て感激である.

その後,近くの遊歩道沿いを散策.

ウスヒラタ大量発見.

本種の越冬場所は樹上の枯葉や樹皮下だと思っていたので驚きの連続.

タマヤスデも大量に発見.

一握りの土に数匹見つかる.

最終的に,キチャバネゴキブリはあの1匹のみ.

たまたま潜んでいたのであって,常時あのような場所で越冬しているのではなさそうだ.

事務所に帰ると,チャバネゴキブリが届いていたのでそれの仕分け.

久しぶりに充実した1日であった.

M井さんありがとうございました.

2019 .5.8

ウスヒラタゴキブリの異変

Unusual of the Megamareta pallidiola

卵鞘が孵化し始めてから,あまり気に留めていなかったのだが,久しぶりに見ると幼虫はいるのだが,黒く死亡している個体が目立つ.

えさに付着する黒化した幼虫.

幼虫が死亡することはほとんど無いのだが.

明らかに何かおかしい.

とりあえず,全てを新しいものと変える.

生きていた個体数は約20匹.

これは,やばいかも.

しかも,原因がわからない.

2019 .3.22

ウスヒラタゴキブリ孵化

Hatch of the Megamareta pallidiola

予定通り孵化始まりました.

鹿児島でも孵化が始まっていることでしょう.

それにしても小さい.

しかし,F1は生命力があります.

2019 .2.26

ウスヒラタゴキブリ卵鞘

Ootheca of the Megamareta pallidiola

どこにでも生むわけではなく,ひとつの場所にまとめて産卵しているという事は,この場所が他の場所と違う,卵鞘にとっては良い環境なのだろう.

不思議ですね.

2019 .1.30

ウスヒラタゴキブリ産卵2

Egg laying of a Megamareta pallidiola 2

産み続けています.

日中,雌はいつも日のあたる同じ場所にいます.

普段も樹上にいるので,光は嫌いではないのでしょう.

2019 .1.21

ウスヒラタゴキブリ産卵

Egg laying of a Megamareta pallidiola

予定より少し早く先週土曜日に産卵始まりました.

2月中旬には幼虫が見られるかもしれません.

2019 .1.15

ウスヒラタゴキブリ雌羽化

Emergence of a Megamareta pallidiola ♀

先週末,ウスヒラタゴキブリ雌が羽化していた.

今週中には交尾が終わり,来週中には産卵が開始されるはずである.

そして,早ければ2月下旬に幼虫が見られるかもしれない.

あくまで予測です.

2019 .1.4

ウスヒラタゴキブリペア

Megamareta pallidiola ♂♀

あっという間に正月休みが終わりました.

飼育動物は元気でしょうか?

さて,昨年採集したウスヒラタゴキブリ幼虫2匹.

1個体が成虫になっていた.

飼育マニアとしてはペアがそろってほしい.

ペアになる確率は50%.

肉眼では,腹が太くてメスっぽい.

最近老眼で細かいものが見えないのでとりあえず写真を撮り後で確認.

もう一匹,幼虫を探すとうまくケースに腹を見せてついていたのでこちらも写真を撮る.

しかし,こちらも見た目は腹太く,腹端の腹板が大きいのでほぼメス確定.

一応,拡大すると・・・オスだ.

ついでに幼虫.

こちらはメス確定.

新年早々よい兆し.

しかも先にオスが出現.

自然界では,メスが羽化するのを待ち構えてオスが交尾をする話をよく聞く.

最近の累代失敗は,このタイミングがうまく合わないような気がしている.

後は,メスが数日で羽化すればよいのだが.

2016 .9.30

ウスヒラタゴキブリ減少

Megamareta pallidiola decreased

昨年春に採集したウスヒラタゴキブリ.

一度水不足でクラッシュして,2ケージに分け,復活していたのだが,今日見るといない.

新ケージに移してみると,幼虫7個体のみ.

その間はトラブル無かったと思ったのだが,サツマツチといい,気難しい種である.

2012 .4.19

ウスヒラタゴキブリ F1

First Filial of Onychostylus pallidiolus pallidiolus.

いつの間にか幼虫発生.

冬の加温飼育の為,数匹の幼虫は真冬に羽化し,短命で終わっていたが,

わずかに残った幼虫がペアで羽化し,産卵していたようだ.

伸び方から加齢直前のように見えます.

オガサワラウスヒラタは普通に増えているが,本種はどうであろう.

毎回,F2~3あたりでクラッシュするので,その頃までは要注意である.

2011 .12.28

ウスヒラタゴキブリ越冬のその後

Subsequent appearance of the Onychostylus pallidiolus pallidiolus which is passing the winter.

その後は2年先と予告したが,変化があったので.

当然といえば当然なのだが,成虫になっておりました.

野外では幼虫のままだったのでしょうが,飼育室は最低でも20℃.

分布も南西諸島まで広く分布するせいか,越冬しなくても活躍できるのでしょう.

ついでに特徴を.

近似種のミナミヒラタゴキブリと似ているが,以下の箇所で本種と分かる.

前胸背黒点2個(→).

腹面の黒斑.

これはミナミヒラタゴキブリにはありません.

さて,今年も今日で仕事は終りとなります.

見に来て頂いた皆様,大変お世話になりました.

また来年もよろしくお願いします.

2011 .10.20

ウスヒラタゴキブリ 越冬個体

10月に入って房総方面で採集されたウスヒラタゴキブリ幼虫.

いつものK田君に頂いた.

毎回,採集してきてくれるが,なかなか累代が続かない.

F1は出るのだが,その後が・・・・.

この結果は2年後ほど先になるでしょう.

乞うご期待.

2009 .3.30

ウスヒラタゴキブリ卵鞘

ウスヒラタゴキブリ卵鞘

外見は他の小型野外種と見分けが付かない.

(詳細を比較すれば違いがある可能性は当然あると思うが)

大きさは個体・体調などにより影響を受けるのか,

写真のようにバラツキが激しい.

産卵する場所は,野外では成虫は高所に生息している事から,

乾燥した葉の隙間に産卵されている卵鞘が多い.

しかし,中にはこのように湿度の高い水場に産下される事もある.

2009 .3.27

ウスヒラタゴキブリ幼虫

ウスヒラタゴキブリ幼虫.

こちらは終齢に近い個体.

こちらも近似種ミナミヒラタに比べ体表面に黒点が多く,

腹面の写真は無いが,成虫と同様の黒紋が明瞭に現れる.

中齢幼虫.

黒点を散りばめる点で特徴は一緒.

2009 .3.26

ウスヒラタゴキブリ成虫

ちょうど一年ほど前に標本で紹介したウスヒラタゴキブリ.

昨年の夏にやっと生体が手に入り,紹介できるレベルまで増えてきた.

しかし,増えるスピードはミナミヒラタゴキブリと比較して遅く,

ミナミヒラタのように完全な南方種と比べ,

四季を利用した発育調整などの機能を備えているのかもしれない.

ちなみにこの個体群の産地はは静岡県.

この写真の個体は雌雄確認できていません.

「ウスヒラタ」とは良くつけたもので,まさにその通りの形態である.

体長 9~12㎜.

分布は南西諸島から北は千葉県.

現在も私の確認しているところではその辺ではないかと思う.

特徴として,

写真のように前胸背に黒点が2個あること.

形態の似ているミナミヒラタゴキブリにはこの黒点は無い.

また腹面にはこのような黒紋がハッキリ出る事.

ミナミヒラタでも黒っぽく見える事があるが,

その正体は内臓が透けてそう見える事があるが,これほど明瞭には出ない.

2008 .3.24

ウスヒラタゴキブリ

チャバネゴキブリ科 Family Blattellidae

ウスヒラタゴキブリ属 Genus Onychostylus Bolivar

ウスヒラタゴキブリ Onychostyus pallidiolus pallidiolus(Shiraki)

ここで少し学名について.

ある本によるとBalta pallidiola pallidiia(Shiraki,1906)

となっており,現在確認中である為,

とりあえず朝比奈著「日本産ゴキブリ類」に従った.

本種はウスヒラタゴキブリ属の中では比較的広い分布をし,

千葉県や埼玉県でも発見されている.

しかし,私は関東圏では見た事が無く,今年こそは捕獲しようと思っている.

亜種として小笠原にオガサワラウスヒラタゴキブリがいるが,

これもなかなか捕獲に至っていない.

この標本は九州に出張したときに,幼虫で捕獲した個体である.

形態的に似ているミナミヒラタゴキブリと比較してみた.

本種の方が一回り大きく,生きていると,

前胸背板に黒点が2コあるので見分けが付く.