植物

2025 .5.28

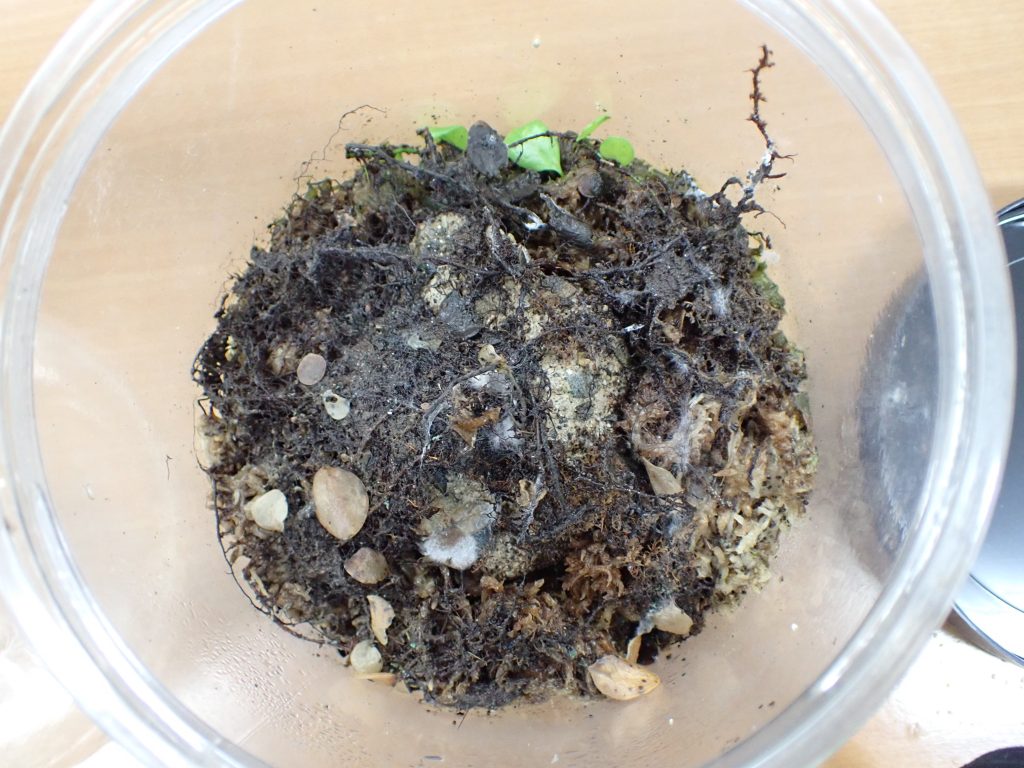

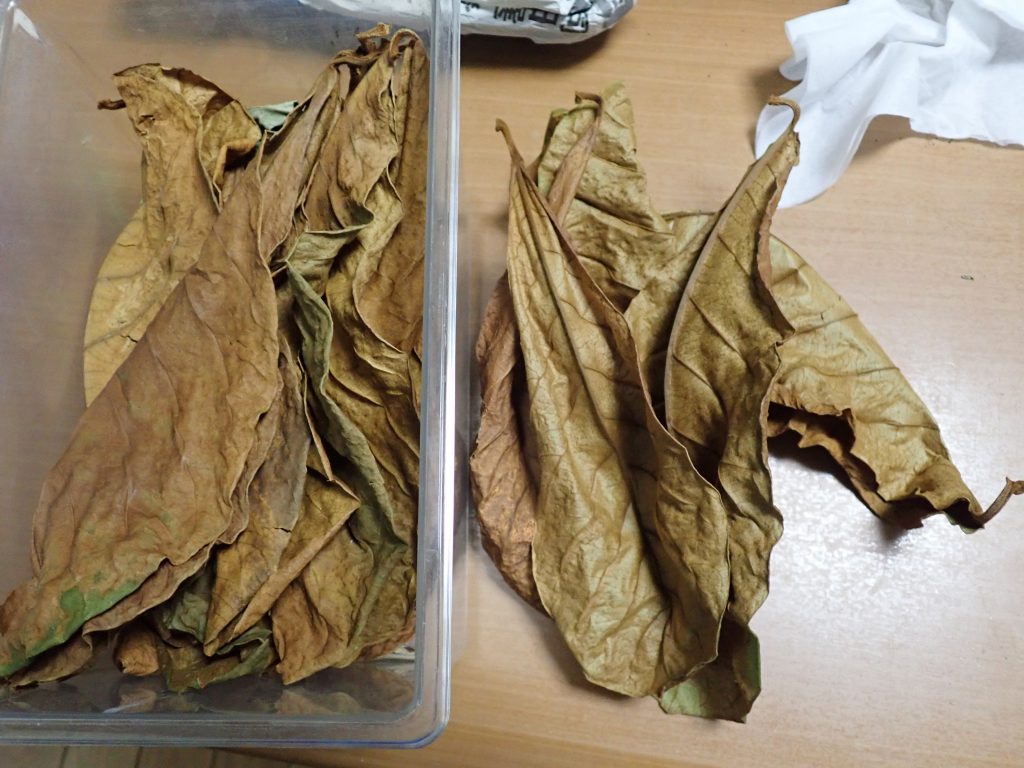

モンキーポッド挿し木3の結果

Results of the third Monkeypod cutting.

挿して4~5日は今までと違い葉が残っている枝があり,1本は成功するかと思ったが・・.

2週間以上経過.

葉は全て落ち,枝は変色し周りにはカビが出てきたので断念した.

掘り返すと完全に失敗なのが分かる.

自信喪失.

反省としては,若い枝は挿し木には向かない?

と思い調べたらAIでは

「挿し木に適した枝は、一般的に新梢(新しい枝)で、特に緑色の軟らかい部分がおすすめです。茶色く硬くなった部分は古い枝で、発根しにくいです。」

ムムムムム.

書かれていることはすべて実行している.

唯一,発根剤だけ使っていないだけ.

これまた調べると,クエン酸で代用できるようだ.

枝が伸びたらこれで「挿し木4」をしてみます.

それがだめなら取り木かな.

2025 .5.27

満開

Full bloom

ミニ胡蝶蘭が満開となりました.

ゴキブリも良いですが,植物もこの様に変化と繁殖の過程が見れるのは楽しいです.

捕捉:室内植物といえばコバエ.

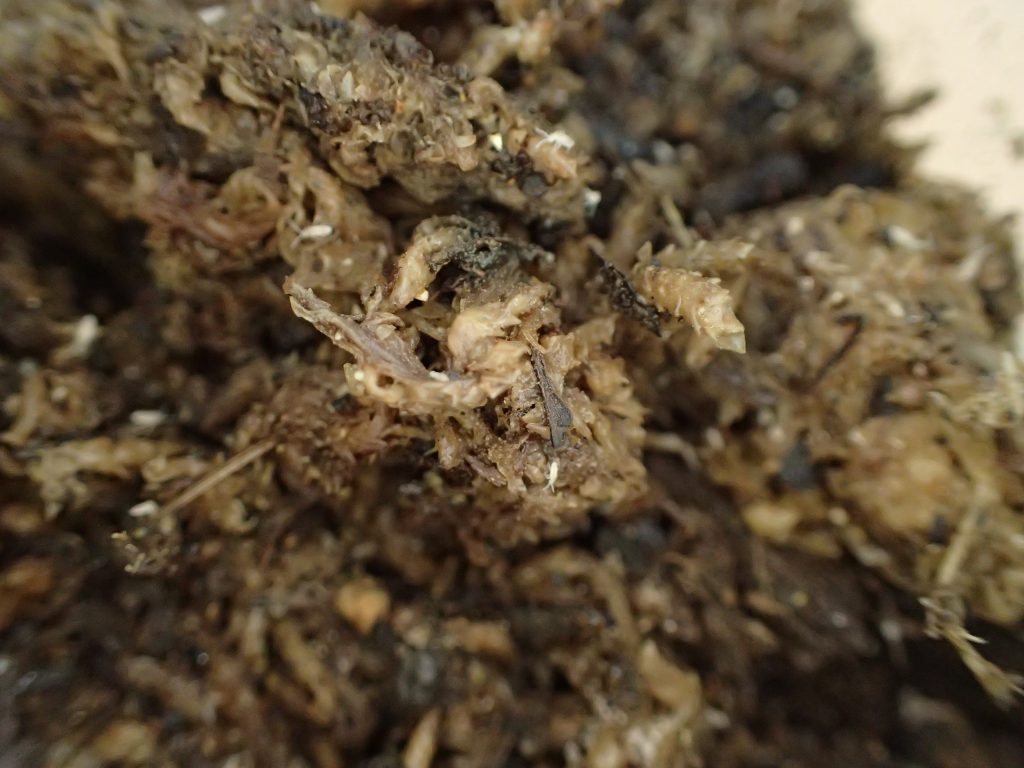

コバエにはいろいろいますが植物の鉢から出るのはクロバネキノコバエ科の小さなハエ.

こんな風に見える小さいやつです.

コバエの中でゆっくり撮影できるのは本種とチョウバエくらい.

ノミバエとショウジョウバエはこのように写真を撮らせてくれません.

クワカブ飼育すると必ずといっていいほど発生します.

鉢に出たら,私はIGRを土に撒きます.

クワカブマットは脱皮できなくなるのでNG.

100mmのオオクワが1000万円なんて時代はIGRを幼虫に食べさせて大きな幼虫にして大きな成虫にするなんて話が出ましたが多分ダメでしょう.

戻って.

ネットで使えそうな商品を探したところ,ジノテフラン複合肥料(製品名ではない)というのが見つかりました.

他にも色々出ますが,鉢はこれかな.

この製品を希釈して鉢底から出るように土に撒くだけ.

これは効くでしょ.

他の方のHPでの使用評価も良さそうです.

ハエ類の対策は幼虫が重要です.

成虫を捕獲する製品は幼虫は捕獲できません.

2025 .5.22

プルメリアの葉の白点

White spots on plumeria leaves

葉に白い点々が出て綺麗ではなくなりました.

表.

裏.

ネットで調べると葉ダニやアザミウマのような寄生性昆虫類の原因が多いようなのでまずは肉眼で見たのですが分かりませんでした.

そこでお得意の拡大して確認.

まずは表.

どこにもダニは見えません.

白いかさぶた状のものをはがしたりしましたがやはりいない.

裏側の方が綺麗ですがこちらにも動くものなし.

菌類の可能性もあり,いろいろ調べましたがサビ病とも少し違う.

うどん粉病とも少し違う.

もしかしたら根腐れなどが原因かもしれないので,もう少し様子見ることにしました.

ダニならお得意の殺虫処理が出来るのですが.

菌類はどうもよくわかりません.

2025 .5.7

モンキーポッド本気挿し木

Serious cuttings of Monkeypod

どんどん成長するので,3度目の挑戦.

今度は手順通りやってみました.

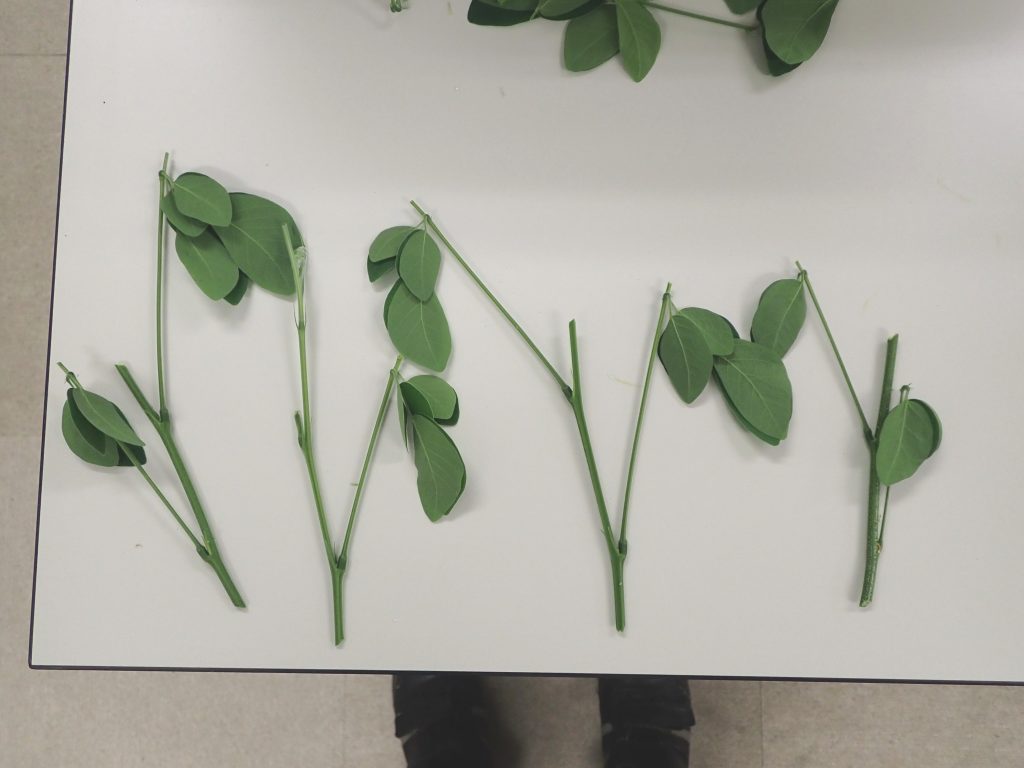

まずはカット.

葉は蒸散による刺し枝の負担を減らすため少なくする.

枝を水切りし数時間吸水させる.

雑菌の少ないバーミキュライトに挿す.

結果はまた後日.

2025 .5.1

モンキーポッド挿し木2の結果

Results of the second round of monkeypod cuttings.

挿し木をなめていました.

子供の頃父親が盆栽好きで,挿し木とかは身近なものだったのですが,適当ではダメですね.

結果です.

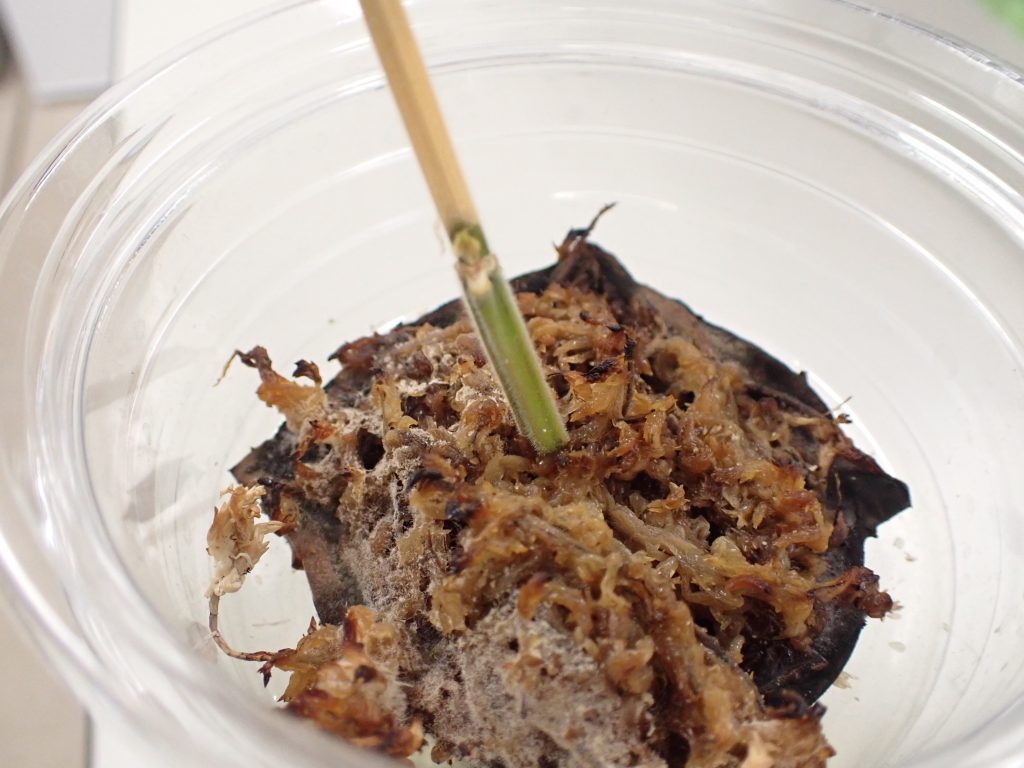

ミズゴケを使ったのですが葉はすぐに落ち,枝の色も茶色くなりました.

挿し木用土から出すと,異臭と当然根のない変色した枝が出てきました.

調べると,挿す用土は雑菌の少ない物.

挿す枝は呼吸量を鑑み葉を極力落とすが,光合成できるだけの葉は残す.

ほかいろいろ.

結構奥が深かったです.

元株は元気ですぐに伸びるので再度挑戦します.

2025 .4.18

ミニ胡蝶蘭開花

Phalaenopsis petit-mini blooming

事務所移転の際にU田さんから頂いた胡蝶蘭が咲きました.

そこで,少し調べてみたのですがいろいろ知らないことがありました.

まず株の寿命.

10~50年.

爬虫類並みですね.

種名はファレノプシス・プチミニPhalaenopsis petit-mini

花の色形はどうも生産者ごとに品種改良か管理しているようで,いろいろ見たのですがこれの品種は分かりませんでした.

開花時期は1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 12月.

いや~面白いおもしろい.

この花にはPanchlora niveaが似合いそうです.

2025 .3.25

モンキーポッド挿し木2

Monkeypod cuttings 2

前回の挿し木は見事全て腐ってしまいました.

普通の土に挿してはダメのようです.

そこで今回は,ミズゴケに挿してみました.

今度は根が出ると良いのですが.

カット後のモンキーポッド.

今回は癒合剤が見つかったので大事大事に塗りました.

2025 .3.19

コーヒー満開

Coffee flowers in full bloom

昨年は引っ越しの影響か花をつけたという記憶がないほど咲かなかったのですが,今年は最多と思ったら次から次へ蕾が出てきました.

植物のコーヒーの和名ってコーヒーノキだったんですね.

属名は Coffea.

以前調べたと思うのですが物忘れが良くなり改めて安直な和名に驚きました.

置き場所が西側なので良くないのですが,外に向けて茂った枝は満開となりました.

年末頃はコーヒーが飲めるかもしれません.

葉はゴキブリシェルターに使えるので重宝しています.

2025 .1.23

木になる木とアオダイショウ

Rain tree and Japanese ratsnake

昨年3月に発芽した木がこんなになりました.

せっかくなんでアオダイショウ君と自動撮影したのですが逃げにかかっていたので撮り直し.

今度は収まってますね.

日本では木になる木として有名でモンキーポッドともいいます.

これはハワイで撮影した日立のとは違う場所で撮影した物ですがこんな感じ.

このまま放置すると屋根を突き破りそうなので,剪定(といっても切るだけ)と挿し木をしました.

サッパリ.

切った幹は5等分して水切りと断面のV字カットしました.

時期が良くないですが根が出ると良いです.

2024 .12.10

龍ヶ崎の12月

December in Ryugasaki City

早いものでもう12月も終わりに近づきました.

夏は沢山の昆虫たちがいて都内とは違った楽しみがありましたが,さすがに動物は見なくなってます.

アカボシゴマダラ幼虫は元気かとエノキを見に行ったのですが,落葉激しく見つけれませんでした.

地表の落ち葉を少し探しましたが発見できず.

代わりにキノコ発見.

こんな寒くても出るんですね.

Archiblatta hoevenii飼育していたら餌であげれたのですが.

懐かしい.

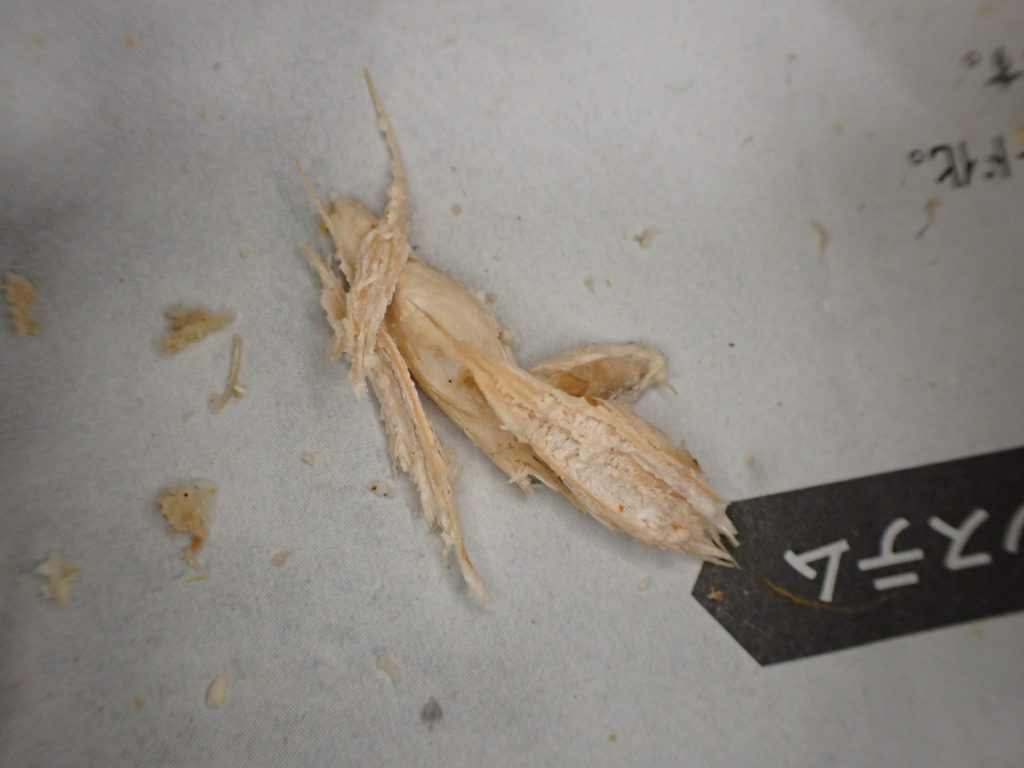

ついでにまわりを見ていたら,名前の分からぬ蛾がいました.

冬に出るガもいますが,これは夏の生き残りでしょうか.

これからしばらく様々な会合があり少し忙しくなります.

お体気を付けましょう.

2024 .11.13

新島の謎の植物

Plant grew from an unknown seed picked up on Niijima.

新島の街中の雑木林内で拾った実(とちの実より2まわりほど大きい)を土に入れたら出てきた植物.

私はてっきり木になる植物と思ったのだが,よくわからん芽が出てきました.

しかも,3本(3葉?).

鉢をひっくり返せば,拾った実から伸びているのか分かると思うのですが,枯れても嫌なのでこの状態で何に育つか見ています.

ネットで見ても木なのか草なのかシダなのか全くわからず検索もできない状態.

大きな実だったのですぐわかると思ったのですがお手上げ.

わかる方いらしたら教えてください.

2024 .10.31

マメズタ,2024

Lemmaphyllum microphyllum,2024

龍ヶ崎に引っ越してきて1年たちました.

引っ越してきた1年前マメズタに良かれと飼育室の窓際において全滅しかけました.

枯れる前.

壊滅.

そして,1年間直射には当てず熟成させた結果がこちら.

当時の勢いはありませんが,シダ?も生えてきて,少しずつ復活してきました.

動物に比べ気の長い成長ですが,これもまた良いものです.

2024 .7.16

巨大ひまわりAmazon

Giant Sunflower Amazon

数年前に購入して何度か種を取って保存していましたが,やっと広い場所にまけるという事で,早めに20個ほどまきました.

現在の状態.

天高く?

なんかバレバレ.

目が出たのはこの種だけ.

しかもこの大きさ.

これはこれで珍しいが,種とるのは無理ですね.

さらに,敷地内草苅が入ったのですが終わった後.

これだけ細いとウサギのひと蹴りでもこうなってしまうでしょう.

これでCIC巨大ひまわり計画は終了.

慣れない植物は手を出したらダメですね.

やはり本業の巨大ゴキブリ&巨大ネズミを目指します.

2024 .5.20

クズの駆除

Pueraria lobata Ohwi extermination

正式には

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi subsp. lobata (1947)

となるようですが,植物の学名は長い物が多いですね.

ゴキブリでよかった.

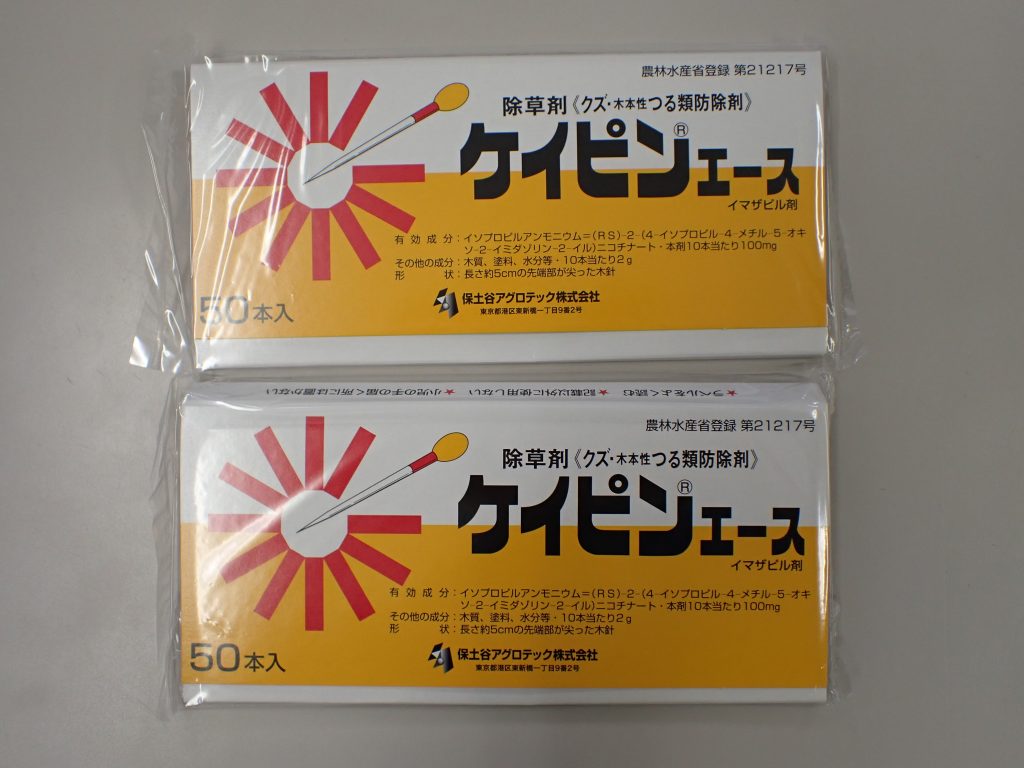

さて,クズですが.

事務所の周りは自然が豊かなのでクズも沢山出てきました.

クズは植物なんですがたまに駆除の相談があります.

駆除方法を調べると簡単ではないようです.

一般的な除草は液剤を葉などに散布して枯らしますが,クズは地下茎が発達して全く歯が立たないようです.

これは掘り出した物.

もっと太い茎も沢山あります.

まさに木です.

そのため,上のような形状の駆除剤が売られています.

見るからに除草剤としては異様な形状.

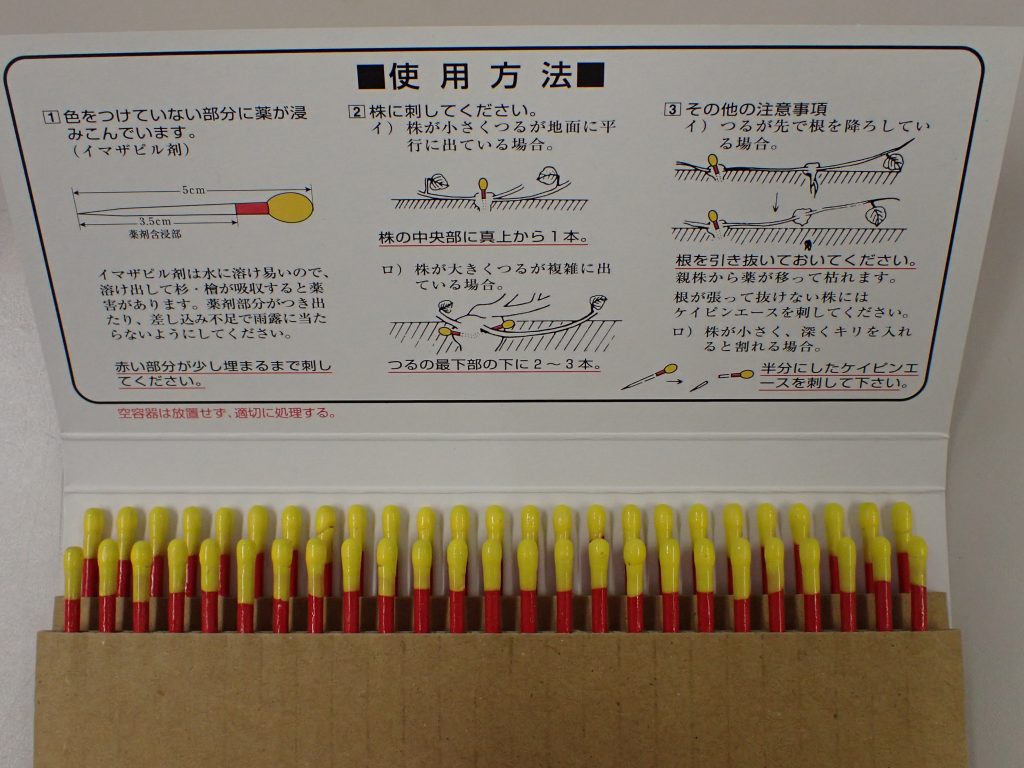

どのように使うかというと,地下にある茎にドリルで穴をあけ差し込む.

これが茎.

ドリルで穴開け.

ドリルの径にもよりますが,金づちでたたくと効率良いですね.

他にもこんな感じ.

このように,何本刺すかを見極めるには掘ってみないと大きさが分からない物もあり,予想より大変な作業です.

また,すぐには枯れないので目印をつけておかないと,周りに他の雑草が生えてどれを処理したかわからなくなります.

頭で理解していても,やってみないと分からないことが沢山あります.

まさに百聞は一見に如かず.

2024 .4.18

プルメリア

Plumeria

咲き始めて1か月たちますがまだ咲いてます.

結構長持ちです.

まだ,蕾が1個あるのでもうしばらく楽しめそうです.

この後どう管理するか考え中.

2024 .3.25

モンキーポッド

Samanea saman

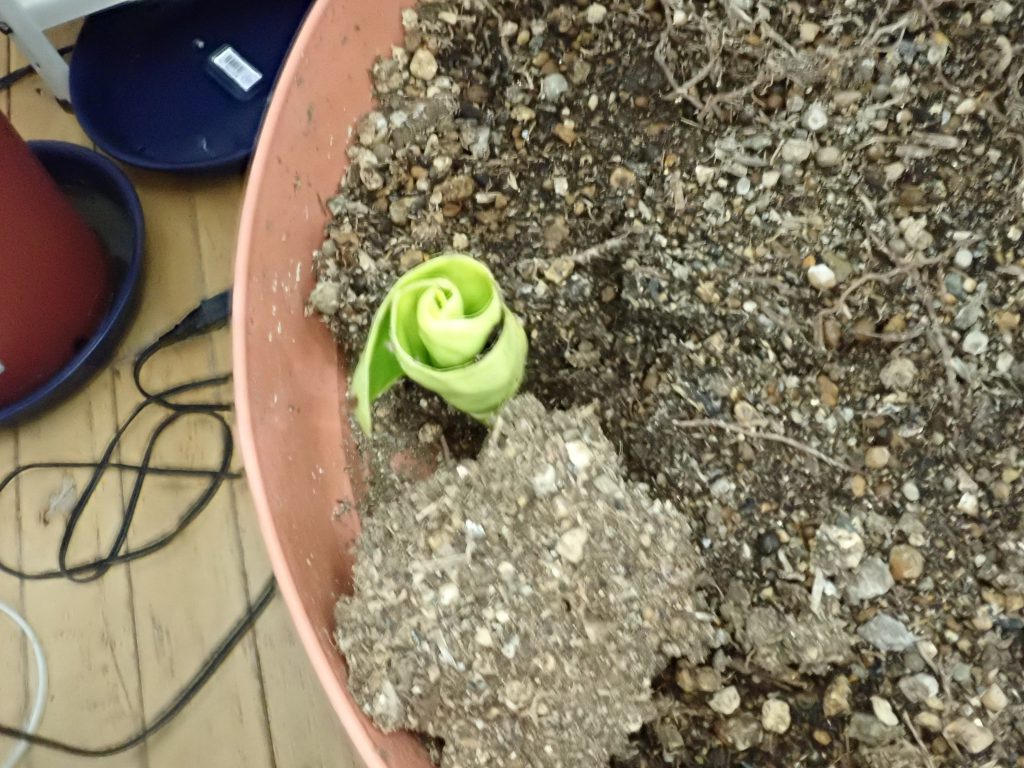

この鉢ですが.

種をまいてから5か月近く経過しており,半ばあきらめていたのですが先週末.

春の日差しを感じてか発芽!👏👏👏

翌日.

そして,マメ科っぽい葉が見えてきました.

目指せ,気になる木.

2024 .3.15

春の到来

The coming of spring

本社近くの緑地帯に今年もつくしが出てきました.

龍ヶ崎はというと.

つくしはまだ.

色が茶色ですから都会に比べると寒いことが分かりますね.

しかし,虫たちは動き出しているようで寒い北面の壁に張り付いていました.

見たことある幼虫ですが,ヨトウガかな?

室内にも初めてのハエトリ.

しかし,浅草で見慣れたアダンソンではなくミスジハエトリのようです.

どの程度環境の変化があるのか今後楽しみです.

2024 .3.12

植物

Plants

啓蟄も過ぎ春近し.

室内で栽培していても,冬は成長遅かったです.

しかし,このところ新芽が日々成長しているのが分かるようになりました.

プルメリア.

赤い花と聞いていましたが白でした.

コーヒー.

だいぶ大きくなりました.

葉は枯れるとゴキブリのシェルターになります.

ランタナ.

実験に使用します.

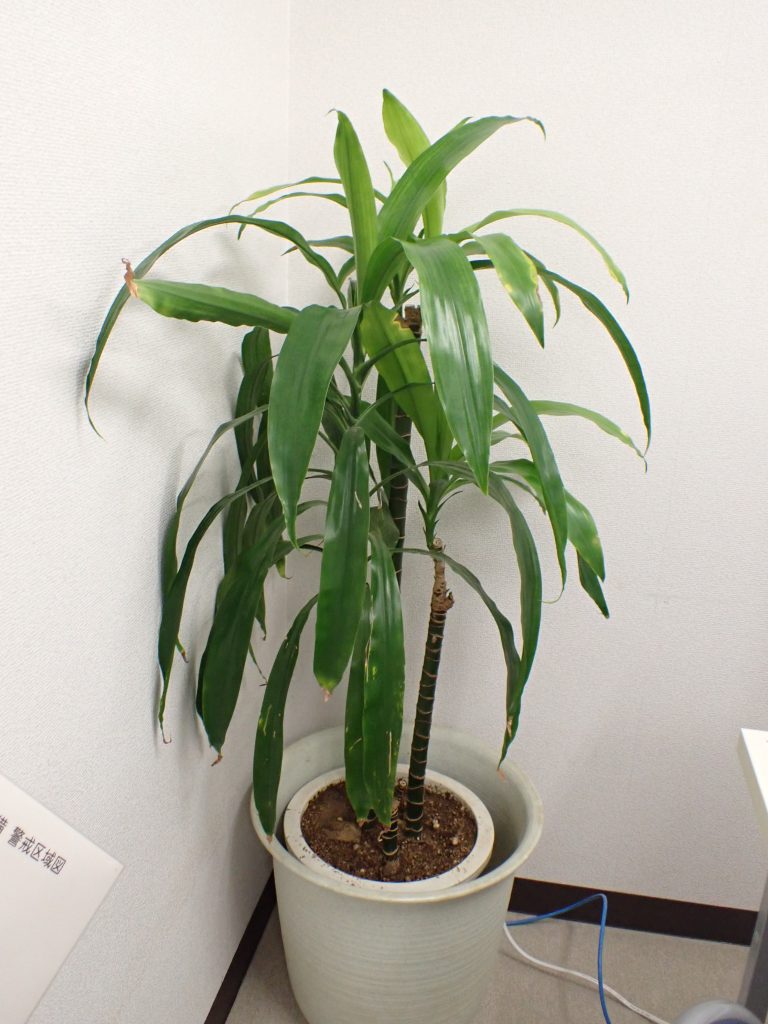

ドラセナ.

幸福の木です.

あまり利用価値ないのですが,副名のせいか処分できず応接ブースに置いています.,

オオタニワタリ.

シダ植物好きです.

むかし,アノールの産卵実験に使いましたね.

ココア.

母島では本格的な栽培がおこなわれ,収穫されています.

モモタマナ.

良いお歳になってきていると思います.

植え替えしていないので成長スピード遅いです.

シェルターや餌ですね.

最後.

蒔いて約半年.

まだ発芽しない樹.

出たら紹介します.

2023 .11.6

Lemmaphyllum withered

引っ越し地で,以前同様窓辺に置いといたら枯れた.

唯一,直射が弱かった場所だけ生き残っていた.

この状態で日影において様子見ようと思ったが,枯れた部分はカビが生え,カビ飼育になりそうなので植え替えました.

ネットで見ると,結構安く販売されており,私的には珍しい植物と考えていましたが,意外と人気のようで過去にコケ類やりましたがそれより丈夫だと思います.

昆虫と違って動きが遅いですが,こうゆう植物も面白いですよ.

2023 .11.1

信州の秋

Autumn in Shinshu

私用で実家に戻りました.

この時期に帰るのは社会人になって初めてかもしれません.

ちょうど紅葉の時期だったようで花よりGな私ですが,道端に車を止め写真撮りたくなりました.

伊那の山々.

時間はまだ2時を回ったところですが山は夕方のようです.

木曽には珍しく山の中の池.

昔は河童が出そうな不気味なイメージでしたが,大人になっていってみると動植物など興味深い生き物がいそうで夏に期待場所です.

モリチャを探しましたがさすがに見つかりませんでした.

しかし,蚊柱が太陽の光で光っており,うまく写真に撮れていました.

ヤネホソバの餌によさそうな地衣類.

これだけあれば沢山飼育できそうです.

2023 .10.20

マメヅタ

Lemmaphyllum

帰国しました.

あっという間でしたが,明日からは日本衛生動物学会東日本支部大会が開催され明後日発表です.

ゴキブリの世話が全くできていなく,途方に暮れてますがやらねばなりませんね.

ほぼ放置できているのがこちらのマメヅタ.

シダの仲間のようです.

こんな変わった植物も大好きです.

密閉している容器に入れておくと成長してくれます.

中には採集したときに付着していたワラジムシや,小さな貝が成長しています.

ここで一つ注意ですが,これらを飼育やめる際は身近な野外に戻すのではなく,殺滅してから廃棄しましょう.

地域外から持ってきた土には,この例のように地域外の生物が多数付着しています.

細かいこと言っていたら人の移動もできませんが,生物を扱っている身としては小さな配慮と思っています.

どんな生き物でも,飼育には責任をもってあたりましょう.

2023 .10.17

モンキーポッド

Albizia saman

「この木なんの木気になる木」で有名な枝を下に広く展開させる木.

ハワイにはあちらこちらに生えています.

マメ科なんですって.

この場所は,ワイキキから反対側の位置にある地域で撮影しました.

他にも,着床植物が密生して根がガジュマルのごとく下りている「気になる木」もあり,変な植物が好きな私は感動の連続.

持って帰りたいと思うが,当然無理.

こちらは畑に植えてあったパンノキ.

父島では私が知るとことでは,1本しかないがこちらには沢山植えられていました.

その周りの木の枯れ枝の葉を調べてい見ると卵鞘発見.

日本ではウスヒラタゴキブリだが,果たして何の種か?

それ以外にも,小型爬虫類.

捕ろうとしたらあっという間に逃げられた.

というわけで,爬虫類もよいがゴキブリが面白い.

2023 .9.21

コーヒー結実

Bear fruit of coffee

今年も実が赤くなってきました.

数は10個程度なので飲むまでは出来そうにありませんが,生き物の成長する変化は見ていてうれしいですね.

美味しそうですが,昨年食べて今一つだったので見るだけ.

蒔いて増やしてコーヒー園でもやりましょうか(笑).

2023 .3.6

ハカラメ類枯れる

Miracle leaf withering

今年もハカラメ類は2月の寒さで葉が枯れてしまいました.

これは2月中旬頃.

現在.

小さな株は根までしおれています.

何年か前は屋外でも花をつけていたのですが,毎年寒くなっているのでしょうか.

しかし,室内では今年もコーヒーが花をつけました.

ただ,鉢が成長に追いついてなく,花数は昨年より少ないです.

さあどうしよう.

2023 .2.6

キチャバネゴキブリの食痕

Symploce japonica food bite

キチャバネゴキブリを放飼しているシロアリ容器ですが,少し探しただけではゴキブリは見つかりません.

生きているのかわかりませんが,餌を見るとカビだらけの一部が欠けています.

多分食べ跡でしょう.

少し安心できます.

シダも新葉が沢山作られ春に向け緑が増えていきそうです.

暖かくなるのが楽しみですね.

2023 .2.3

苔

Moss

あっという間に1月が終わりました.

明日は立春なんですね.

飼育室窓際の床に昨年から置かれている物.

中はこれ.

当初はシダ類が入っていたのですが消えてしまい,半年ほどほぼ放置してます.

ラップをしてあるので乾燥せず,別の生き物が繁茂してきました.

良い感じです.

2022 .11.28

コーヒーの果実の味

Coffee Fruit Taste

赤く色づいてから結構な時間がたっているこの実.

収穫するタイミングがネットで見ても良く分からない.

赤くなったらと書いてあるが,その赤さも艶のある赤さ,つや落ちた赤さいろいろある.

私の考えでは,中の実を利用するので外の果肉は完熟した方が良いと思うのだが・・・.

悩んでいるうちに萎んで来る実も出てきたので赤い実は全て収穫した.

青いのが誤って落ちてしまったが仕方がない.

残ったのは一つ.

地植で栄養があるともっとたくさんの花が咲いて実もたわわになっているハズだが寒い土地では仕方ない.

古代の人は食べたとあるし,実際甘いとも書かれているので味見.

どれがおいしいと思いますか?

やはり艶がある方でしょうか.

お味は?

両方とも少し甘みがあるが,あまり味わったことない「えぐみ」があり,艶アリの方が少し爽やかであるが,2度と食べようとは思わない味.

本場ではもっと美味しいのかもしれませんが,東京の室内で収穫されたお味でした.

さあ次は,これでコーヒーを作るぞ!

2022 .11.21

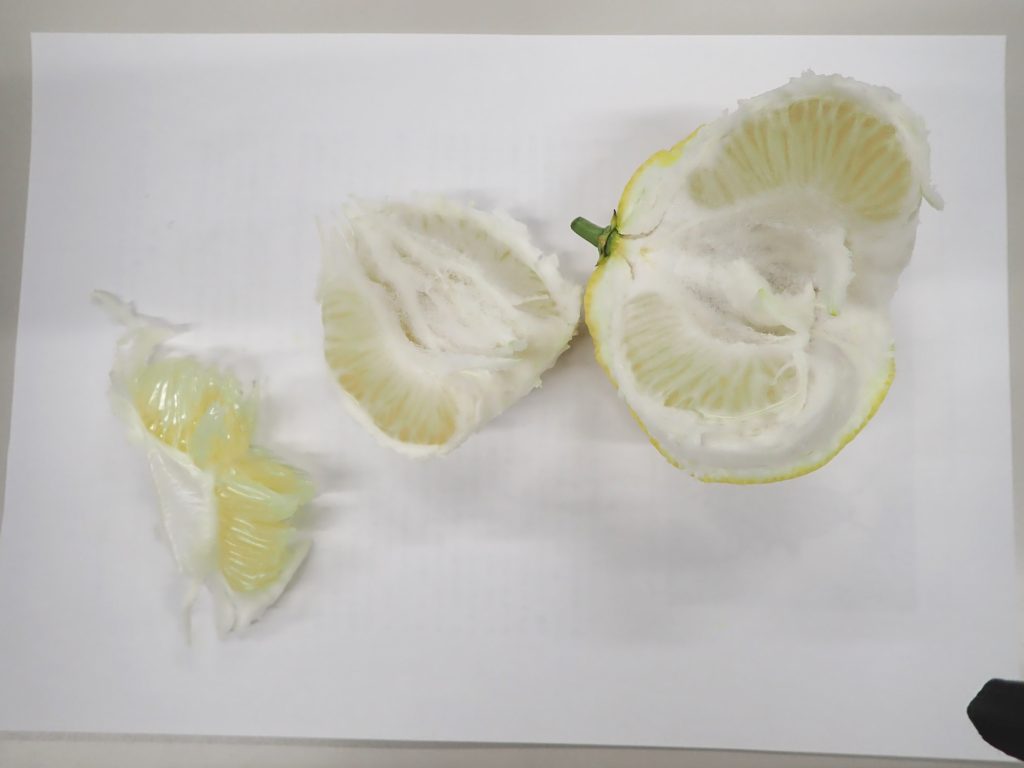

文旦収穫

Pomelo harvest

元々研究用に購入した苗木だが,役目も終わり変わったアゲハ類が産卵しないかと置いてあるのだが,立派な実をつけた.

形は良くないが,せっかくなのでご馳走になる.

虫も入っておらず,ちょうどよい甘さとパサパサ感のない食感は◎.

ひと房残らず食べました.

そういえば種も入っておらず大変食べやすかったです.

そういう品種でしょうか.

後はこれですね.

赤い実は生で食べても美味しいそうなので実が柔らかくなった頃食べてみたいと思います.

2022 .10.18

実りの秋

The harvest season

父島から拾ってきた種から育てたコーヒーです.

春に花をつけやっと実が赤くなり始めました.

実の数は20個もないのでコーヒーは作れませんが,うれしいですね.

今回渡島した際,この木の親を見たらびっくり.

地植えは実る量が圧倒的に違います.

それともう一つ.

実験で購入した後,アゲハチョウの呼び木となっていた文旦ですが実が大きくなってきました.

こんな鉢植えで実が育つとは思いませんでした.

熟したら味わってみたいです.

2022 .10.17

父島最終日

Last day on Chichijima

昨日,離島.

時間に少し余裕があったので,青い海を満喫してきました.

コペペ海岸.

小港海岸.

ハイビスカス.

アカガシラカラスバト.

コウガイビルの一種.

ジムカデの一種.

ニューギニアヤリガタリクウズムシ.

おがさわら丸と並走するカツオドリ.

船内ではぐっすり寝る事が出来ました.

2022 .6.24

実り始め

Beginning of harvest

コーヒーの花が咲いたことはお伝えした.

全ての蕾は開花しなかったが,開花した花は結実し大きくなってきている.

嬉しいですね.

ついでに外の柑橘類.

毎年花だけは咲いていましたが,今年は1個実が落ちずに少しミカンぽくなっている.

もひとつ,アゲハ類の幼虫も出現.

ただ,昨年よりこの鉢に鳥が砂浴びに訪れるようになってから,幼虫が食われているような気がする.

まずは何の鳥が来ているか確認してみようと思う.

2022 .3.31

コーヒーノキ開花

Coffea arabicae ‘Typica’ flowering

父島で採集したコーヒーの種から育てた木が開花しました.

2019年に発芽した木なのでちょうど3年になります.

そこで,情報収集したら何気に使っていた「コーヒーの木」が実は「コーヒーノキ」が和名で, コーヒーノキ属Coffeaの1種だったんですね.

「コーヒー」は商品名で木は全く別の学名だと思っていました.

そこで父島の種を調べるとCoffea arabicae ‘Typica’(アラビカ種のティピカという品種)ではないかとなりました.

「コーヒー」が学名,全く知りませんでした.

コーヒーを育てなければ多分一生知らなかったでしょう.

喫茶店で目にするブルーマウンテンやモカもアラビカ種の一品種だそうですが,ブルーマウンテンは「ブルーマウンテン山脈」の標高800~1,200mの特定エリアで生産された物しかその名前を付けることができないそうです.

そのため輸入量が少なく国内での「ブルーマウンテン」販売量は,正規輸入量の3倍(Wikipedia)という,どこかのアサリ状態になっているそうです.

で,花が咲けば受粉の手伝いをしなくても実がなるようです.

熟した実は生で食べられるそうなのでもし実ればまたお伝えします.

ただ,果実が成熟するまで9か月を要するそうなので12月頃でしょうか.

お楽しみに.

2022 .3.11

植物の越冬

Overwintering of plants

だいぶ暖かくなってきました.

啓蟄も過ぎ,生き物たちが活動を始めています.

こちらの生き物は,ほとんどが室内で冬越ししているのですが,植物は置き場がないので外で過ごしている種もあります.

例年だと,特段ダメージないまま春を迎えるのですが,今年は寒かったのでしょう.

ハカラメ軍団が枯れました.

一本長いのは錦蝶(デラゴネンシス)これは復活しそうですがよれよれです.

昨年のこの時期は花が咲いていたのですが.

ガジュマルも葉の黄変が多いように思います.

タコノキも何とか耐えた感じで下の葉や先端が生気をなくしています.

ナンバンサイカチ.

発芽率低いので入手が大変です.

幹は緑なので何とか芽を出してほしいところですが.

ミカン類.

こちらは,もともと本州の株なので大丈夫そうです.

熱帯種は小さな鉢での越冬は厳しいですね.

大きくするか,小さいなら室内置きにしないとだめですね.

ただ,いったん外に出したものを室内に入れるとクロバネキノコバエ,下手するのノミバエがですのでうちでは一方通行です.

2021 .9.15

タコの実の味

Taste of Pandanus boninensis Nuts

黄色く色づき甘い匂いがしてきたタコの実.

触ったらボロボロ取れてきます.

分解してきたので取り合えず収穫.

食べ頃でしょう.

地元の人に聞くと,おいしいと言います.

ネズミやオオコウモリも好んで食べるそうなので一度食べてみたいと思っていました.

ただ,外皮が非常に硬く,だいぶ前に挑戦したときは割ることができず断念しました.

今回はノミを使い挑戦です.

ノミと金槌でたたくと簡単に割れました.

しかし,大きめの美味しそうな実を割っても出てくるのはスカスカの繊維状の塊.

こんなのがうまいのかと食べましたが,不味いというか繊維だらけで食えない,味もほとんどしない.

S川君が割ると実らしきものが入っているというので彼の実を割ると,出てきました.

これですよこれ.想像していたのはこのみずみずしい丸い実.

崩さずに潰さずに取り出すのは大変でした.

味は美味しいです.

ホント美味しい.

マカダミアナッツの味と生から来る油の濃厚舌ざわりとサクサク感,

こんな感じでしょうか.

この歳になると,初めて食べるものでもまあこんなもんだ.が多いのですが,これは味わったことのない新鮮なおいしさでした.

小さい実は味が薄いようなので,食べるなら大きな実が感動が大きいでしょう.

ただし,実を出すまで面倒なので,2個食べてあとはクマネズミに与えようと思います.

ノミを使う場合は手を打たないように気を付けて作業してください.

2021 .7.12

離島

Departed the island

あっという間に帰る日が来ました.

前半超きつい工程で倒れそうになりましたが,私の部はこれでおしまい.

一名は残り,あと一航海仕事をして帰ります.

そんなわけで,島内の様子と動物まとめ.

と思ったのですが,今回殆ど写真無し.

唯一動物.

天高くデュラップを広げるアノール雄.

島の人に頂いたタコの実.

昔,ウルトラシリーズにこんな怪獣見た気がします.

こうゆうの好きです.

ネット上にはトライポフォビアを連想する意見もあるようだがこれは私は大丈夫です.

船上からの夕日.

今回は,雨一つなく最高の出張でした.

唯一,空いた時間にオガサワラウスヒラタを探したのですが見つかりませんでした.

減っているのかもしれません.

2021 .7.2

ガジュマルの葉に付着した糞

Feces on the leaves of a banyan tree

ガジュマルクダアザミウマ発見以降,こまめにチェックして摘み取っています.

そこに糞が付着.

鳥には見えない.

こんなところにコロンと付くにはコウモリも考えられるがこんなにでかくはない.

ここにいるとすればニホンヤモリしか考えられないが,葉上にするかなと思ったが屋根からすればあり得る.

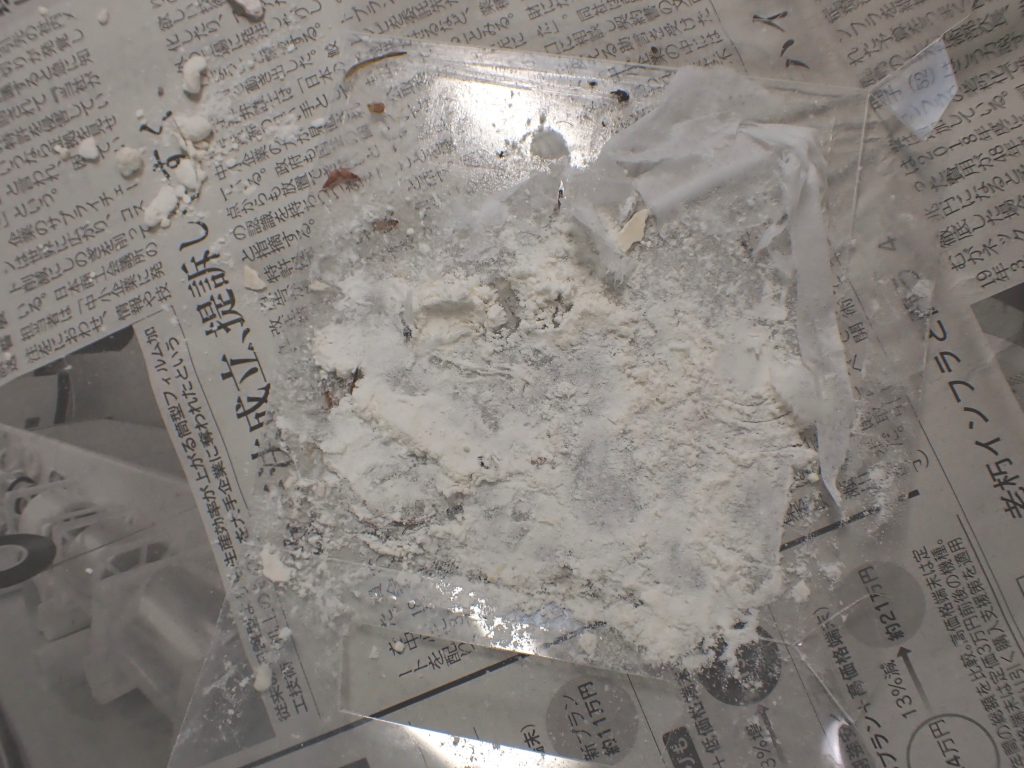

表面だけではさすがになんだかわからない.

というわけで中身を見てみた.

この中の白くて楕円形の物.かなりの数が入っているがどうも何かの卵のようだ.

鱗粉のような細かな浮遊物も無数にあり,ガの♀成虫を食べたのではないかと思われる.

昆虫の頭や翅の破片も入っており,ヤモリだろうとの結論となりました.

飼育している動物のフンは与えている餌が判明しているので比較しやすいですが,野外の糞はいろいろ想像できて面白いですね.

2021 .6.24

ガジュマルクダアザミウマ

Gynaikothrips uzeli

ベランダに置いてあるガジュマルの葉が見事に貝状態なので割ってみた.

ダニかアブラムシの仕業かと思ったらアザミウマっぽい.

ネットで調べると本種と判明.

悪そうな顔をしているといつも思う.

ウルトラマンに出てくる宇宙人のようだ.

本州以南,小笠原にも侵入しており,ガジュマルの新葉に寄生し,寄生葉は吸汁・加害によりケロイド状の凹凸を生じて極めて見苦しくなる(上住,1988).

見事な表現.

まさにその通りです.

このような状態の葉は多くはないが,増えると嫌なので摘み取るとこれだけ発見.

しばらくは様子見です.

2021 .6.21

雑事18

Little things 18

3月15日にモモタマナのハダニ駆除を行ったが,完全復活している

葉裏を見てもシミ一つない良い状態.

葉もいい感じに枯れてきており,ちょうどストックが減っていたので都合よし.

ちなみに鉢上に養生テープをしているのは,イエシロからのクロバネキノコバエ類が移っていないか確認するために貼ったが,発生はなく面倒なのでそのままにしてあるが,植物の生育には問題ない感じ.

室内飛ぶコバエ類は慣れっこになりつつあるが,おかしな飛び方をする虫がいたのでよく見ると寄生蜂っぽい.

写真を撮った直後,すごいスピードで消え去った.

室内の鱗翅目は,たまにカシノシマメイガはいるが年に1~2回しか見ないのでそれの寄生蜂ではなさそう.

やはり,Periplaneta属に寄生するヤツだろうか.

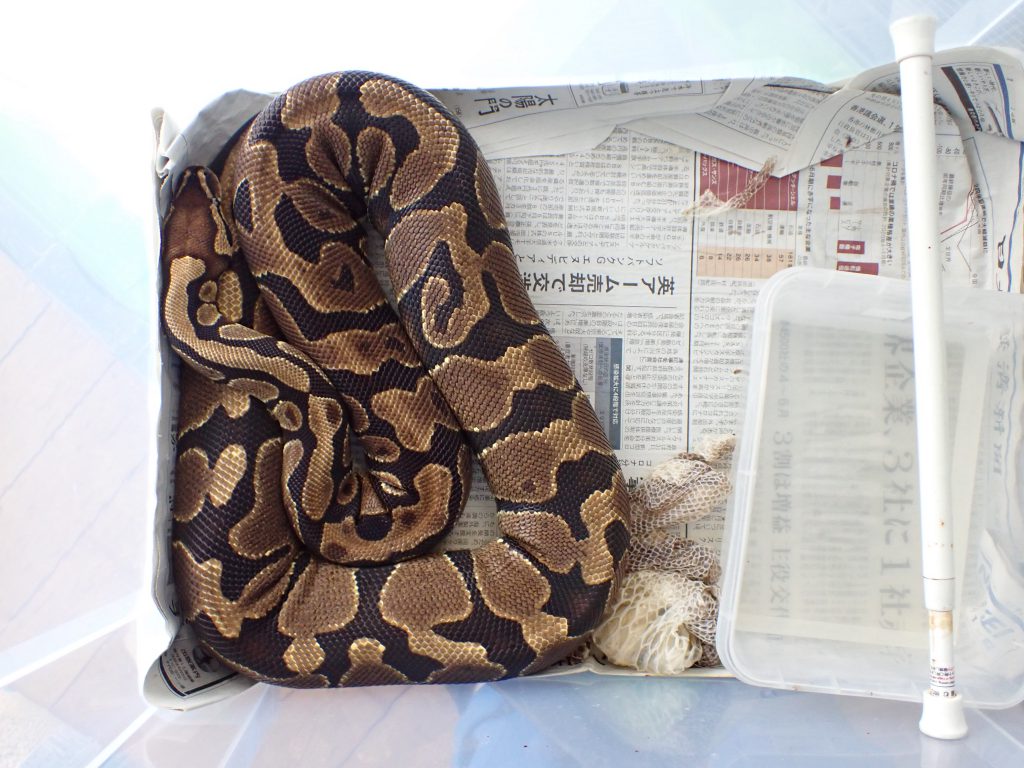

ボールパイソン脱皮.

今回はくるんと剥けた.

脱皮前.

明らかに色が違いますね.

脱皮殻.

野球のボールみたい.

脱皮前にマウスをモリモリ食べていたので調子がよかったのでしょうか.

2021 .5.14

雑事17

Little things 17

ゴキブリ用粘着シートに捕獲されたニホンヤモリ救出(before撮り忘れ).

生きていれば何とかなります.

しかし,E社製のトラップに捕獲されたものはキビシイ.

2018年11月に小グループの職蟻から立ち上げたコロニーでしたが消滅しました.

ブラーミニメクラヘビの飼育は断念しないといけなさそうですね.

ハカラメ2種の花は終わり放置していたら,その1からは花の周りから新芽が無数に出てきました.

これは増えますね.

一方,その2は花だけで終わり.

似ていますが成長は全然違いますね.

2021 .3.22

雑事16

Little things 16

ハカラメの花が中途半端です.

暖かくなったので一気に開花すると思ったのですがここから進まないです.

例年のようにこのまま枯れてしまうのでしょうか.

トビムシは着実に増えています.

加湿環境のケージには全て入れるようにしています.

昨年冬にもらったキスジゴキブリの幼虫ですが,いつの間にか羽化して死んでいました.

今年は採集しに行こうと思います.

Eucorydia tokaraensis

ミズゴケに好んで産卵しています.

本属は,ある程度過密で飼育したほうが,維持しやすいようですね.

2021 .3.15

モモタマナバッサリ

Erminalia catappa pruning

葉にダニが付いていることはお話ししました.

発生量は少なかったので,見つけるたびに指潰し駆除を行っていたのですが,どうもいなくならない.

それと,ゴキブリ用の葉はしばらく使える量がストックで来たこと.

中プラケより大きな葉は使いずらいので,小さな葉の収穫を考えて剪定しました.

ちなみに,左の茶色の葉は枯れて落ちた葉.

右の緑の葉は枝を切って乾燥させて収穫した葉.

どちらも同じように使えています.

で,これだけでハダニの駆除が出来るほど甘くないと思い,念のためピレトリンの殺虫剤を幹と土と水皿表面,鉢底に散布しました.

散布は,飼育室内ではできないので廊下に出て行い,一晩外に放置して室内に取り込みました.

3月下旬には新葉が出て,駆除の結果がわかると思います.

しかし,室内保管でダニが付いたので,定期的に行わなければ駆除できないかもしれません.

2021 .3.3

つくし

Equisetum arvense

本社近くの交差点で信号待ちをしていたのですが,そこにある△緑地帯を見ていると「つくし」が生えていました.

この時期にしか見られないというのはありがたいですね.

「つくし」は,私は種名のようにざっくりで記憶していたのですが,調べると「スギナ」.

そう,スギナ 聞いたことあります.

も一つ,種名は普通カタカナで書くのですが,私はひらがなのイメージが強いです.

子供のころの記憶にひらがながこびりついています.

更に,スギナはシダ植物で胞子茎が「つくし」.

今更ながら,そうだよね~となりました.

良い季節になることを願いたいですね.

2021 .2.22

モモタマナにハダニ

吹っ切れてます.

Spider mites on Terminalia catappa

殺虫剤の後遺症から賦活したこの株.

丈は低いですが,葉はこんなに大きくなります.

このサイズだとゴキブリには使用しにくいですが,仕方なし.

葉裏を触っているとベトベト液が付着した.

裏をよく見るとダニ!が付いている.

ハダニですね.

一回も外に出していないのですが,入り込むんですね.

普通なら農薬を使うのですが,ゴキブリのために育てているので使えない.

幸い,まだ多くないので葉裏を確認しながら指で潰していますがそのうち面倒になりそう.

以前,牛乳などを聞いたことあるので場合によっては使ってみるかも.

昆虫ってたくましいです.

もうすぐ春ですしね.

2021 .1.7

ハカラメの花

Good-luck leaf flower

毎年この時期に外に出しておくと花芽を出します.

ここにある3種は全て小笠原父島産,

細長いのは花芽が付かないですが他はこのようにつけております.

上の種は前回父島に行った時も確認できました.

しかし,下の種は私が知っている場所は除草されて見つける事が出来ませんでした.

外来種として駆除されたのでしょうか?

小笠原は1年以上行ってないですね.

今年は行きたいですね.

2020 .11.18

植物

Plants

モモタマナですが,奥の鉢は殺虫剤を入れて枯れかけた物.

手前は予備で種を蒔いたもの.

どちらも繁茂しています.

そろそろ間引きか,外に出すかしないと空間が占領されつくされそうです.

ただ,東京の冬を屋外で越すのは厳しいと思われ考え中.

一方,ハカラメ類.

こちらはすでに屋外で一冬超えているので心配なし.

1種類は花芽も出てきてます.

他はまだ不明.

お楽しみに.

2020 .9.16

ひまわり

Sunflower

品種:Amazon

原産国:イギリス

収穫した種.

半分以上中身がないスカスカ種.

一般に売られている種と比較したが変わらない.

左:普通品,右:Amazon.

果たして来年芽が出るか疑問に思う大きさ.

鉢植では限界だろうか?

それにしても,半分以上身が入っていないのはそれだけの問題ではないような気がする.

機会があれば来年再挑戦する.

2020 .7.30

雑事5

Little things 5

マルゴキブリが産仔しました.

5年ぶりの復活ですね.

これで,Corydidarum属はC. magnificaを含めて2種.

両種も増え方が遅いです.

ヒマワリ.

一応品種はAmazonと呼ばれるもので,イギリスが発祥らしい.

「お化けヒマワリの種」で検索すると,いろいろすごいのが出てきます.

本品種もとんでもない大きさの花が咲くはずなのだが.

小さい.

蒔く時期を間違ったか,露地栽培でないとだめなのか?

あっ,これも仕事の一つです.

Blaberus giganteusにダニが出たので駆除.

分かりにくいですが,水洗してヤシガラに放り込んだ幼虫.

ついでに,個体数少なくして「giganteus」らしい個体を育ててみたいと思う.

2020 .5.27

雑事1

Little things 1

昨年実験で使った文旦.

捨てるのがはばかれたので,植え替えておいたのが,すでにアゲハ類の幼虫が付いていた.

まだ,今年に入ってアゲハ類が飛んでいるのは見ていないが,いつの間にか産卵されていた.

チョウの趣味も薄らいだが,子供のころからあこがれていたモンキアゲハやナガサキアゲハは別格.

いまでも見たい.

特に飼育マニアとしては成虫もさることながら,あの独特な色合いの幼虫を見てみたい.

今年は来てくれるだろうか?

それとモモタマナ.

やっと光合成が出来るまでになりました.

実生苗もすくすく成長しています.

2020 .4.20

ホソヒラタアブ?とモモタマナ発芽

Episyrphus balteatus ? and Terminalia catappa germination

日曜日の夕方,ベランダの多肉植物の葉に止まっていたアブ.

今年に入り,この建物でハエ以外の綺麗な昆虫は初めてのような気がして思わず二度見した.

撮影しているると飛び立っていった.

新成虫だろうか.

ついでに,枯れかけたモモタマナが新芽を出した.

ここまでくればもう大丈夫だろう.

万が一を想定して蒔いた種も多数発芽した.

コロナで外の風景が灰色に感じてしまう最近ですが,自然の生物はマイペースで生きています.

羨ましく思えた一瞬でした.

2020 .4.9

モモタマナ発芽

Germination of Terminalia catappa

前々日.土が盛り上がる.

前日.新葉が顔を出す.

本日.土脱出.

3月下旬に10個以上蒔いたが,そのうちの1つ.

植物でも,こう言った目に見える成長って楽しいですね.

この葉は,餌にはならないようだが,ウスヒラタゴキブリや,ミナミヒラタゴキブリ,モリゴキブリ類のシェルターに使い勝手が良い.

ただ,昨年からの木の状態が良くないので,予備として1~2本は残すようにしたい.

外で栽培すればよいのだが,本種は東京の屋外では越冬したことがない.

夏だけ出して冬室内に入れると,冬に雑虫が発生するので,室内飼育しかできない状況.

それでも,クロバネキノコバエやダニが出る.

トビムシ,ワラジ類は大歓迎です.

2020 .2.13

殺虫剤の影響か

The influence of insecticide?

モモタマナですが,葉が出てこない.

芽はあるのだが一向にふくらまない.

逆に先端部は枯れ始めている.

今更ですが,適用外に使用するのはNGだと痛感した.

本日,土壌改良のため化学肥料を投入.

復活するとよいが.

2019 .12.19

モモタマナ落葉

Defoliation

葉がなくなってきた.

1週間ほど前に土からクロバネキノコバエが発生したので,IGRやら有機リンやらを土にまいたがそれが原因か?

それとも,秋だから落葉か?

枯れることはないと思うが,この落ち葉をシェルターで使うのはヤバそうなのでしばらく復活を待つことになった.

2019 .12.4

Terminalia catappa hiding place

Terminalia catappa hiding place

モモタマナ.

葉が大きく,成長も早い,そして落葉も1年を通してあるのでゴキブリのシェルターに使っている.

モモタマナを検索すると,マジックリーフといった名で,水槽に入れる目的で販売されてもいるようです.

葉は折り曲げるようにして乾燥させるとゴキブリのシェルターにちょうど良くなります.

注意点として,生きているうちは葉の根元にこのようなべとつく樹液を出すので,落葉した後に水で洗うとよいでしょう.

2019 .7.11

父島 3

Chichijima 3

植物

ゴールデンシャワー(ナンバンサイカチ;学名:Cassia fistula、英:Golden shower).

インド,ミャンマーが原産のマメ科の落葉樹で,藤のような連なった黄色い花を付ける.

満開でした.

この種がすごい.

こんな感じでたくさん身が入っている.

赤い種もあるのですが,こちらは全く咲いておらず,時期が違うのかもしれない.

サポジラ.

干し柿の味がするらしい.

昨日に続き,Y山さんより頂いたので帰って食べたいと思います.

シャシャップ.

サワーソップ(soursop)とも呼ばれ,中米,南米等を原産とする.

これも珍しい果実で,アイスクリームの味がするらしい.

夜街で飲んで帰る途中.

マンホール内で外出を企てようとしているワモンゴキブリ.

やっと証拠を撮影できました.

かなりの数が潜んでいそうです.

2018 .9.25

父島のハカラメ4種

Four species of Life leaf of Chichijima

左上は東町の繁華街路地で多く見られる種.

その右は島全体で見られる最も普通種.

葉が本体についているうちは,仔葉が出ない.

左下は,ははじま丸ターミナルの側の崖で見られる種で,下の様に仔葉が無数に垂れ下がってくる.

右下は,錦蝶 と呼ばれる葉が細長い種.

父島に行ったら探してみてください.

2018 .3.19

コガネキヌカラカサタケ

Leucocoprinus birnbaumii

シロアリの飼育箱.

約一週間ぶりに様子を見ると見事なキノコが生えている.

調べると,「コガネキヌカラカサタケ」のようだ.

私の第一印象は「毒キノコ」なので,食うことは考えたことなかったが,今回調べると「毒キノコ」の記事は見当たらない.

逆に,「うまい」とまである.

食って見るべきか.

未知なるキノコと,ゴキブリのどちらが食べて(加熱します)安全か考えると,ゴキブリのほうが安心して食べれそうだ.

2017 .5.18

ハカラメ開花 2

Kalanchoe pinnata blooming 2

先日,無事開花を確認し,開花部は色あせたのでカットしてあったのだが,その下部より蕾がたくさん出て開花していた.

もう暖かいので,どの蕾も前回より色が良い.

しかし,この植物本当に際限なく増えますね.

2015 .2.18

ハカラメの蕾

Bud of the Kalanchoe pinnata.

ここの所の寒さで蕾が凍みていました.

やはり,野外は寒すぎたようです.

葉も皺が入り,しもやけの様な状態となっています.

少し残念ですが,来年は少し考えましょう.

この鉢には現在,レモン,ユーカリの種を蒔いてあり,ゴキブリの餌や蝶の餌も生えてくる予定です.

植物でも,成長を見るのは楽しいものですよ.

2015 .2.2

ハカラメの状況

Situation of the buds of Bryophyllum sp.

奥はガジュマル.

100円均一の物だが,外に植えたら巨大化してきた.

東京の冬も大丈夫のようだ.

ハカラメは,12月末には蕾だったが,少し開花の兆しが見え始めた.

が,葉は凍傷にかかったようにしおれている.

2014 .12.26

ハカラメのつぼみ

Bryophyllum sp. produced a bud.

たまには植物でも.

小笠原父島にも自生している.

室内で育てていてもいっこうに蕾など付けなかった.

大きくなって面倒になったので外に出したらこの寒い中,蕾をつけていた.

そろそろ咲きそうです.

2013 .11.27

ヤシガラ床に発生したマルミノヒガサタケ

Leucocoprinus subglobisporus generated to the coconut husk floor.

ヤシガラの湿ったマットによく出るキノコ.

これは,Archiblatta hoeveniiの飼育ケースから発生した.

以前から,何のキノコは疑問に思っていいたが,やっと調べる気になった.

画像より,軽く調べてとりあえず マルミノヒガサタケ かと.

胞子まで調べると,より確実そうだが,今回抜いて捨ててしまったので,次回生えてきたら,胞子をサンプリングしてみたいと思う.

毒は不明とあるが,とても試す気にはなれず,ゴキブリが食わないのだから,良いことは無いと言う結論にしておきます.

こうして拡大してみると,綺麗なキノコであるが,後の胞子バラまきを想像すると捨てたくなる.

有識者の皆様が見て,違うと思われた方,お知らせ下さい.

2013 .9.9

タヌキモ

Lentibulariaceae

タヌキモの名前や,簡単な生態は知っていたが,今日まで興味の対象ではなかった.

食虫植物は元々好きで,子供の頃は,ハエトリソウ(Dionaea muscipula)や,サラセニア(Sarracenia)を,毎年育てていた.大人になっても,毎年秋の投売りで,一株100~300円で販売されているウツボカヅラ(Nepenthes alata)などを買い,育て楽しんでいたが,タヌキモは一般的には流通していない為,忘れかけていた.

ひょんなことから近くの水たまりに発生していたサンショウモ(Salvinia natans)を採集した際,その中に紛れているのを発見.

良くみると,変わった植物である.

皆さんも,意外と身近に生息しているかもしれません.

探してみてはいかがでしょう.

2012 .5.10

キノコ

A mushroom.

ネバダオオシロアリの餌木にキノコが出た.

オオゴキブリなどの餌木にはいつも粘菌が出る.

キノコは久しぶり.

小さく可憐なキノコである.

この時期は,室温が安定しない.

暖房が入ったり冷房が入ったりしており,その影響だろうか.

本ブログでは,キノコは2度目の出演.

2007 .11.2

外来種セイタカアワダチソウ

セイタカアワダチソウ Solidago altissima.

本種は北アメリカ北東部原産のキク科多年生草本類.

日本への侵入時期は明治中期といわれる.

日本全国の河川敷や日当たりの良い空き地に繁茂する.

地下茎と種子により繁殖するため,短期間で大きな群落を形成する事が出来る.

本種は虫媒花のため花粉は飛ばさない.

従って花を観察すると様々な昆虫類が訪れており,見ていて飽きない.

この場所は長野市郊外の河原.