Diploptera punctata

2024 .9.18

Diploptera punctateの餌

Diploptera punctate feed

ゴキブリの餌やシェルター様にいくつかの植物を育てているが,ひょんなことから始めたプルメリア.

プルメリアの各部位には毒があることは知られており,ゴキブリにも影響があると使えないので,とりあえず同じ出身の本種のケージに入れてみました.

見事翌日には完食.

虫体も皆元気.

まあ,他の種も大丈夫だろうと少し安心.

葉などは事務所の周りにもいくらでもあるが,最近出不精になり拾うのはサクラの葉など敷地内だけ.

運動しなきゃ!

2023 .10.19

昨晩の場所再訪他

Revisit last night’s location, etc.

昨晩は暗かったので,昼間再訪.

途中,ブラウンアノール発見.

取り逃がし.

そして到着.

この植栽帯の下の土壌に沢山生息.

リターを一握りつまみ,コンクリ上に出すと数匹捕まる.

これは雌成虫.

我を忘れて楽しみました.

帰り道,ヤシのくぼんだ所を眺めていると卵鞘発見.

ワモンゴキブリでしょう.

その後ホテルに帰りテラスでカフェラテ飲みながら休憩.

小鳥が近寄りひと時の休息.

東京とあまり変わらないと思うのだが,生き物はのんびりしている感じ.

2023 .10.18

ビートルローチ他

Diploptera punctata, etc.

ハワイに生息していることは知っていたが,探せないでした.

夕方,少し時間が空いたので家族のお土産を買いに,アラモアナセンターに行った帰り,遅くなり暗い中プラプラ下見て歩いていると,,,

アシヒダナメクジ発見?

やっぱり夜だね~と嬉しくなって間もなく.

アシヒダから数メートルの場所で,ついに発見.

これはビートルローチ幼虫.

しかも沢山いる.

さらに写真は撮れなかったが,リュウキュウゴキブリも発見.

やっぱゴキブリは夜が素晴らしい.

2023 .2.10

Deropeltis paulinoi完全復活

Deropeltis paulinoi full recovery

幼虫死は全くなくなりました.

卵鞘も沢山.

健康そうな♀.

足がしっかりしています.

クロゴキとは少し動きが遅いので,こういった遊びをしても制御できなくなることはありません.

2022 .11.15

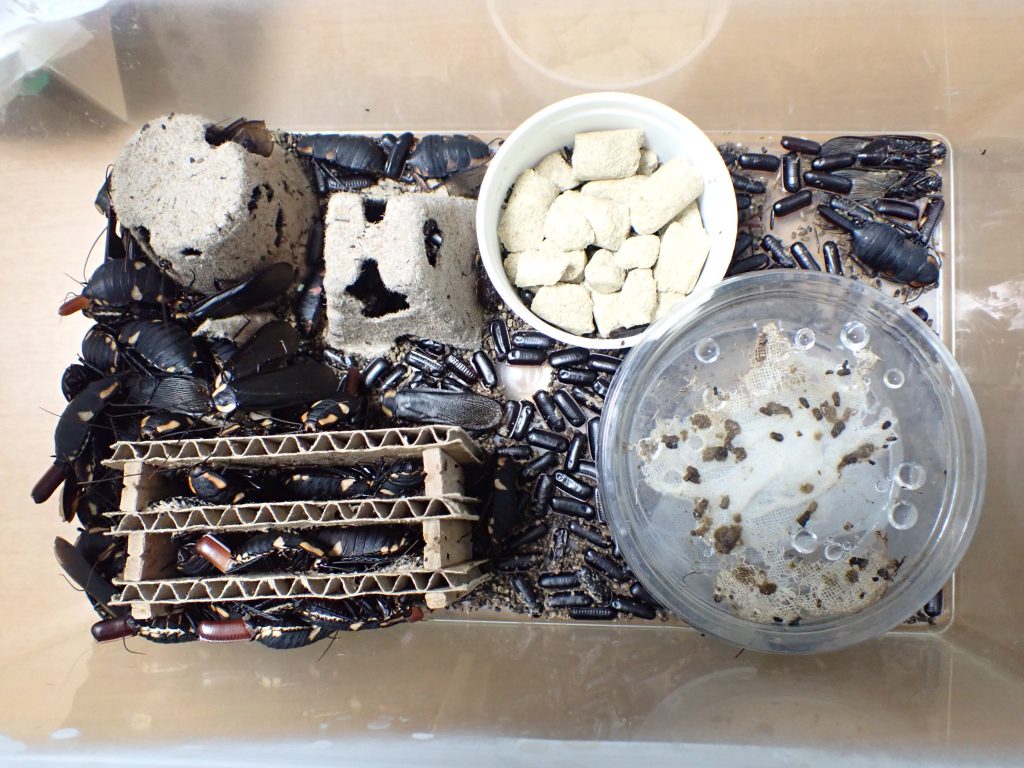

Diploptera punctata

Cleaning of the Diploptera punctata breeding container

久しぶりの登場です.

甲虫のような形態をしているゴキブリ.

植物質を多く食べるので,ダンボールで作ったシェルターはボロボロ.

ボロボロ.

糞は粒状でサラサラ(ためすぎるとこのように湿度が逃げずカビが出る).

移して.

終わり.

餌は現在もZFとMFを混ぜて与えてます.

2018 .4.18

Diploptera punctataの好み

Selection of food of the Diploptera punctata

MFより食べると思いZFを与えていたが,最近,Oxyhaloa deustaやPhoetalia pallidaに比べ,食べ残しが多いことに気がついた.

そこで,2種を入れ比較した.

結果は

前.

約10日後.

お!MFの方が減っている.

しかし,ZFも食べている.

普通のゴキブリは,ZFを全く食べないので嫌いではないのだろう.

今後,混ぜて与えるべきか,MFだけにすべきか迷うところ.

2017 .12.27

Pacific beetle cockroach

Diploptera punctata

唯一,胎生といわれているゴキブリ.

ミルクを体内で卵に与えるらしい.

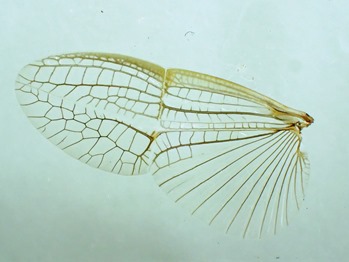

翅が特徴的で,後翅中間部から先を内側に折れ曲げて収納する.

飼育している人も多いでしょうから,翅を広げてみてください.

少し感動します.

卵鞘も変わった形をしている.

普通,卵型の中に目などができるが,本種は目が飛び出ている.

2012 .4.16

Therea grandjeani 新成虫

New imago of the Therea grandjeani.

最近大量に羽化が始まった.

羽化直後は,翅の白い斑が汚れておらず,白と黒のコントラストが大変美しい.

左雄.

右雌.

水がなくなっていて,入れたら夢中で飲んでいる図.

動かないので写真が撮りやすい.

2010 .11.24

ビートルローチ衝撃の 3○

羽化直後の♀と交尾する♂は今更驚かない.

が,これは少し不自然?多い?

濾紙で引き上げるとやはり3匹くっついている.

別の角度より.

日常的にこんな事が起きているのだろうか?

ゴキブリの交尾は沢山見てきたが,普通は1対1.

人間界もいろいろいるのだから,しょうがないとは思うが.

昆虫の世界にもあるんですね.

しかし,どうやってくっついているのだろう.

2010 .5.13

ビートルローチ 成虫 まとめ

昨年の9月に羽化直後の白い♀が交尾し,その後単独飼育した♀個体が,3/5に10匹産仔したことはお伝えした.

その後,その幼虫を飼育していたが,やっと昨日成虫となった.

交尾から約半年かけて産み落とされ,成虫までは2ヶ月でスピード成長した.

2010 .3.11

ビートルローチ 今頃? 産仔

family Blaberidae

subfamily Diplopterinae

genus Diploptera Saussure, 1864

species Diploptera punctata(Eschscholtz,1822)

昨年の9月(9/17),♀の脱皮直後の真っ白個体の時に,交尾されちゃった♀.

その♀を交尾終了後,♂から離し,単独飼育していた.

はたして,体が硬化する前の交尾など有効なのか?

交尾してから6ヶ月.

♀の横に幼虫がいる.

かなり多きい.

数えると10匹.

ワモンゴキブリは交尾してから最初の卵鞘を産み落とすまで約10日.

それが孵化するまで約45日.

2ヶ月あれば1齢幼虫の姿が見れるわけであるが,本種は半年要した.

何度観察をやめて飼育ケースに戻そうと思ったことか.

これで今後,白♀交尾を見ても動揺はしない.

2009 .8.5

ビートルローチ交尾?!

この状態を見たとき,一瞬カイコとゴキブリが交尾している??.

なぜ蛾が・・.

よく見ると,やはりそんな訳は無かった.

ちゃんとゴキブリ同士の交尾であった.

しかし,通常昆虫は羽化直後の,外骨格が固まらない状態では交尾などしない.

ワモンゴキブリは羽化後約1週間後から交尾を開始する.

普通はそう言うものだ.

これを見て思い出したのがあるユスリカの話.

そのユスリカは,♀が水面上で羽化を開始すると,

親切に近寄ってきて,脱皮の手伝いをする.

無事羽化が終わり♀が♂に礼を言おうとすると,

すかさず交尾に持ち込んでしまうらしい.

しかし,ゴキブリ類の中でもこんな事が起きているとは想像していなかった.

♀の翅が大分伸びてきた.

発見から1時間後.

やっと交尾終了.

しかし,♀は白いままだ.

2009 .5.25

ビートルローチ

Diploptera punctata

体長2cm内外.

英名:The Pacific beetle mimic cockroach(太平洋の甲虫に擬態したゴキブリ?)

ハワイなどの太平洋上の島々に分布しているという.

現に私の先輩がハワイに行った際,ホテルの周りで本種を捕まえたと聞いた.

翅が皮状で質感も甲虫の上翅を思わせる.

本種の日本国内飼育に関しては比較的古い記録があり,

1987年に,日本応用動物昆虫学会に研究が発表されている.

それによると,28℃で4回の脱皮を行い約60日で成虫となるとある.

本種は他の卵胎生のゴキブリと少し違い,保育嚢に収容された後,

数齢加齢した状態で産まれてくるらしい.

飼育していると,通常で言う1齢のようなサイズのゴキブリが存在しなく,

繁殖していないと思っていたら,数は増えていることから,

産んではいる様である.

でなければ4回の脱皮で成虫になる事はないであろう.

以前何かで読んだ本の中に,「体内で生まれた初齢幼虫に,

体内でミルク状のものを与え,ある程度の大きさまで育ててから産み落とす」.

とあったような・・?.